清华附中初一数学教学小组校本课程

- 格式:pdf

- 大小:325.47 KB

- 文档页数:11

初一数学教案引导学生进行数学创新和拓展导言:数学是一门复杂而又有趣的学科,它不仅培养了学生的逻辑思维能力,还能引导学生进行创新和拓展。

在初一阶段,培养学生的数学兴趣和创新能力是至关重要的。

本教案旨在通过一系列的教学活动,引导初一学生进行数学创新和拓展。

【活动一】数学积木游戏(拓展思维)目标:培养学生的空间想象力和创新思维能力。

材料:数学积木,纸张,笔。

步骤:1. 将学生分成小组,每个小组分发数学积木和纸张。

2. 老师出示一幅简单的图形,要求学生使用数学积木搭建出与图形相同的结构。

3. 学生们思考并用积木搭建,团队内可以进行讨论和合作。

4. 每个小组完成后,让学生们展示他们的作品,并解释他们是如何使用积木来实现的。

5. 鼓励学生们进一步思考,使用数学积木创造出自己的图形,并进行展示和分享。

【活动二】数学创意写作(拓展应用)目标:培养学生的数学创造力和表达能力。

材料:纸张,笔。

步骤:1. 让学生们选择一个数学概念(例如,平行线、三角形等)作为主题。

2. 学生们运用自己的想象力和创造力,写一篇以选择的数学概念为主题的短篇故事或诗歌。

3. 学生们可以将数学概念融入情节中,使故事或诗歌更加有趣。

4. 鼓励学生们在写作过程中运用数学术语和概念,展示他们对数学的理解和创新。

5. 学生们可以在班级内互相分享他们的作品,并进行欣赏和评价。

【活动三】数学研究课题(创新拓展)目标:培养学生的独立思考和解决问题的能力。

材料:计算器,尺子,纸张,笔。

步骤:1. 鼓励学生们选择一个数学问题或课题进行研究。

例如:质数的规律、约数的性质等。

2. 学生们使用计算器、尺子等工具进行实地观察和实验。

3. 学生们记录实验结果,并进行数据分析和总结。

4. 学生们撰写一篇关于他们研究课题的报告,包括研究目的、方法和结论等。

5. 学生们可以在班级内进行报告展示和讨论,分享他们的研究成果。

结语:通过以上的教学活动,可以培养初一学生的数学创新和拓展能力。

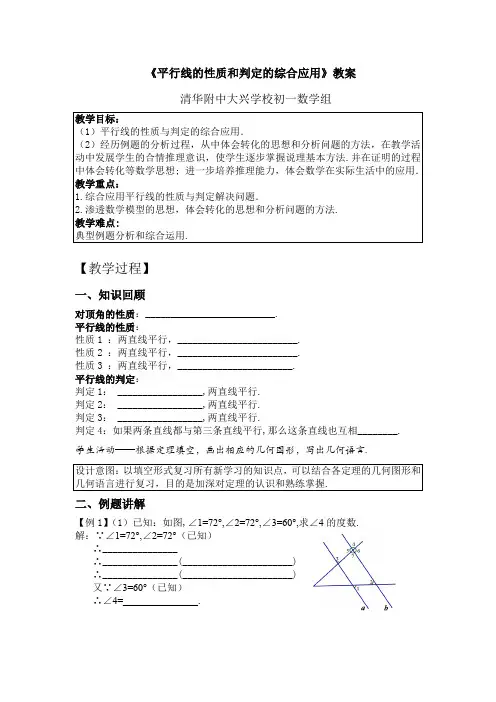

《平行线的性质和判定的综合应用》教案清华附中大兴学校初一数学组教学目标:(1)平行线的性质与判定的综合应用.(2)经历例题的分析过程,从中体会转化的思想和分析问题的方法,在教学活动中发展学生的合情推理意识,使学生逐步掌握说理基本方法.并在证明的过程中体会转化等数学思想; 进一步培养推理能力,体会数学在实际生活中的应用.教学重点:1.综合应用平行线的性质与判定解决问题.2.渗透数学模型的思想,体会转化的思想和分析问题的方法.教学难点:典型例题分析和综合运用.【教学过程】一、知识回顾对顶角的性质:__________________________.平行线的性质:性质1 :两直线平行,________________________.性质2 :两直线平行,________________________.性质3 :两直线平行,_______________________.平行线的判定:判定1: _________________,两直线平行.判定2: _________________,两直线平行.判定3: _________________,两直线平行.判定4:如果两条直线都与第三条直线平行,那么这条直线也互相________.学生活动——根据定理填空,画出相应的几何图形,写出几何语言.设计意图:以填空形式复习所有新学习的知识点,可以结合各定理的几何图形和几何语言进行复习,目的是加深对定理的认识和熟练掌握.二、例题讲解【例1】(1)已知:如图,∠1=72°,∠2=72°,∠3=60°,求∠4的度数.解:∵∠1=72°,∠2=72°(已知)∴_______________∴_______________(______________________)∴_______________(______________________)又∵∠3=60°(已知)∴∠4=_______________.(2)已知:如图,∠1=72°,∠2=72°,∠3=60°,求∠5的度数.(3)已知:如图,∠1=72°,∠2=72°,∠3=60°,求∠6的度数.学生活动——认真分析条件,用彩色笔在图中标注,独立完成第1小题填空,和第2小题规范过程的书写.用多种方法解决第三题并说出做每步推理的依据. 教师活动——以填空形式给出第一题,注重理由填写,引导学生用多种方法解决第三题.设计意图:第一套题组非常简单,是平行线性质与判定最简单的综合运用,第三小题加入了对顶角和邻补角知识点,强化综合分析的方法,强化推导和书写的规范性.提炼平行线的性质与判定定理间的关系,形成解题策略.三、深入探究【例2】(1)已知:如图,DG ∥BC ,∠1=∠2求证:EF ∥CD证明:∵DG ∥BC (已知)∴∠1=_______(________________________) 又∵∠1=∠2(已知)∴____________ ∴EF ∥CD.(________________________)(2)已知:如图,∠ADG=∠B ,∠1=∠2求证:∠BEF=∠BDC.21EG D AB C21EGD ABC(3)已知:如图,CD ⊥AB ,EF ⊥AB,∠1=∠2求证:∠AGD=∠ACB.学生活动——独立完成对第1小题填空的填写,和老师一起思考、分析、讨论第二题,完成逻辑推理和书写过程.结合前两道题的思考尝试独立解决第三题. 教师活动——教师主要以讲第二题为主,画推导图,从已知条件出发,层层推理,直到得出结论.设计意图:如果直接给出第三题,对于初学平行线性质和判定的学生来说太难了,通过前两题的分析,逐步递进,化简难度.四、拓展提高【问题】如图,潜望镜中的两面镜子是互相平行放置的,光线经过镜子反射时,∠1=∠2,∠3=∠4,∠2和∠3有什么关系?为什么进入潜望镜的光线和离开潜望镜的光线是平行的?解读:已知条件:如图,AB ∥CD ,∠1=∠2,∠3=∠4.猜想:(1)∠2和∠3有什么关系,并说明理由;(2)试说明:PM ∥NQ .解:(1)答:∠2____∠3.理由如下: ∵ AB ∥CD ,∴ ∠2____∠3(两直线平行,_______________) 学生活动——将实际问题转化为几何问题,用所学几何知识来解决.教师活动——引导学生如何把实际问题转化为几何问题,并运用所学知识来解决.设计意图:提升学生利用所学几何知识解决实际问题的意识,培养学生将实际问题转化为数学知识及几何语言的能力,拓展学生应用能力.21EGDB C五、自我评价(1)平行线的性质与判定的区别是什么?(2)在解决具体问题过程中,你能区别什么时候需要使用平行线的性质,什么时候需要使用平行线的判定吗?。

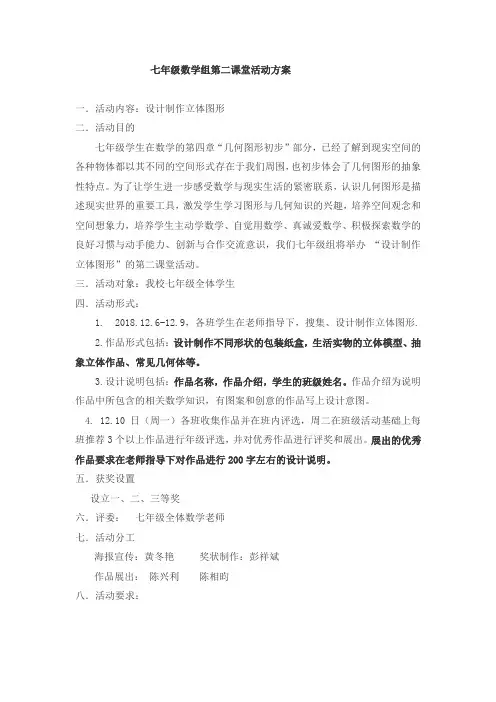

七年级数学组第二课堂活动方案一.活动内容:设计制作立体图形二.活动目的七年级学生在数学的第四章“几何图形初步”部分,已经了解到现实空间的各种物体都以其不同的空间形式存在于我们周围,也初步体会了几何图形的抽象性特点。

为了让学生进一步感受数学与现实生活的紧密联系,认识几何图形是描述现实世界的重要工具,激发学生学习图形与几何知识的兴趣,培养空间观念和空间想象力,培养学生主动学数学、自觉用数学、真诚爱数学、积极探索数学的良好习惯与动手能力、创新与合作交流意识,我们七年级组将举办“设计制作立体图形”的第二课堂活动。

三.活动对象:我校七年级全体学生四.活动形式:1. 2018.12.6-12.9,各班学生在老师指导下,搜集、设计制作立体图形.2.作品形式包括:设计制作不同形状的包装纸盒,生活实物的立体模型、抽象立体作品、常见几何体等。

3.设计说明包括:作品名称,作品介绍,学生的班级姓名。

作品介绍为说明作品中所包含的相关数学知识,有图案和创意的作品写上设计意图。

4. 12.10日(周一)各班收集作品并在班内评选,周二在班级活动基础上每班推荐3个以上作品进行年级评选,并对优秀作品进行评奖和展出。

展出的优秀作品要求在老师指导下对作品进行200字左右的设计说明。

五.获奖设置设立一、二、三等奖六.评委:七年级全体数学老师七.活动分工海报宣传:黄冬艳奖状制作:彭祥斌作品展出:陈兴利陈相昀八.活动要求:1. 七年级学生全员参与,每个同学至少一件作品,请各位同学认真对待,尽量提高作品质量。

2.各班数学老师做好辅导收集工作,并对展出作品的设计说明(由学校统一提供A4纸)进行指导和检查。

七年级数学备课组2018/12/3。

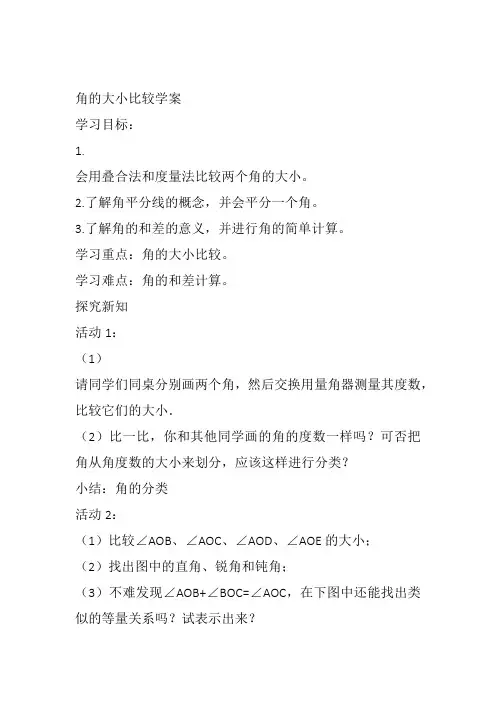

角的大小比较学案学习目标:1.会用叠合法和度量法比较两个角的大小。

2.了解角平分线的概念,并会平分一个角。

3.了解角的和差的意义,并进行角的简单计算。

学习重点:角的大小比较。

学习难点:角的和差计算。

探究新知活动1:(1)请同学们同桌分别画两个角,然后交换用量角器测量其度数,比较它们的大小.(2)比一比,你和其他同学画的角的度数一样吗?可否把角从角度数的大小来划分,应该这样进行分类?小结:角的分类活动2:(1)比较∠AOB、∠AOC、∠AOD、∠AOE的大小;(2)找出图中的直角、锐角和钝角;(3)不难发现∠AOB+∠BOC=∠AOC,在下图中还能找出类似的等量关系吗?试表示出来?活动3:(1)、在一张透明纸上任意画一个角∠AOB(如右图),把这张透明纸折叠,使角的两边OA和OB重合,然后把这张纸展开、铺平,画出折痕OC。

∠AOC与∠BOC之间有怎样的大小关系?定义:从一个角的顶点引出的一条_______,把这个角分成两个______的角,这条射线叫做这个角的________。

记做:∠AOC=∠BOC=____∠AOB或∠AOB=___∠AOC=____∠BOC(1)如果给你任意一个角∠AOB,你有什么方法画出它的角平分线?(2)如图,∠ABC=90°,∠CBD=30°,BP平分∠ABD,求∠ABP的度数。

ABDCP自我检测(作业本)应用拓展1、下列说法正确的是()A,角的边越长,则角越大。

B,角的大小与边的长短无关。

C,角的大小与顶点的位置有关。

D,角的大小决定于始边旋转的方向。

2、Ⅰ:如图若∠CBD=30o,∠ABC=90o,你能求出哪些角的度数?Ⅱ:若在Ⅰ的条件下再添上BP平分∠ABD,你还能求出哪些角的度数?ACEOBD3、利用一副三角板,我们能画出哪些度数的角?质疑1解疑1质疑2解疑2反思:BACPD 30°90°。

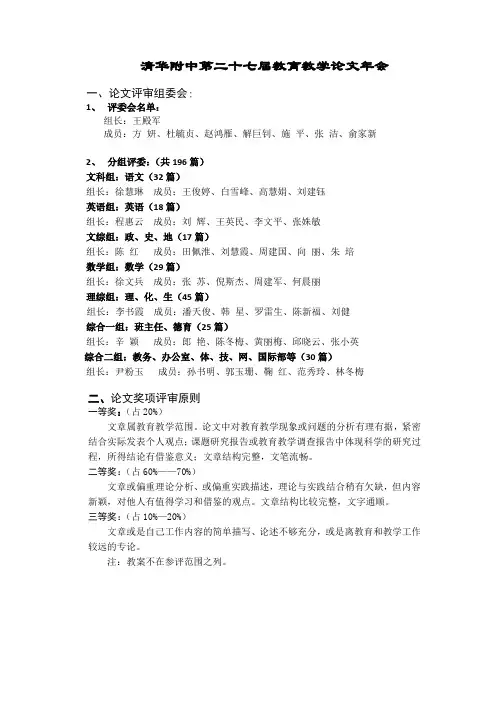

清华附中第二十七届教育教学论文年会一、论文评审组委会:1、评委会名单:组长:王殿军成员:方妍、杜毓贞、赵鸿雁、解巨钊、施平、张洁、俞家新2、分组评委:(共196篇)文科组:语文(32篇)组长:徐慧琳成员:王俊婷、白雪峰、高慧娟、刘建钰英语组:英语(18篇)组长:程惠云成员:刘辉、王英民、李文平、张姝敏文综组:政、史、地(17篇)组长:陈红成员:田佩淮、刘慧霞、周建国、向丽、朱培数学组:数学(29篇)组长:徐文兵成员:张苏、倪斯杰、周建军、何晨丽理综组:理、化、生(45篇)组长:李书霞成员:潘天俊、韩星、罗雷生、陈新福、刘健综合一组:班主任、德育(25篇)组长:辛颖成员:郎艳、陈冬梅、黄丽梅、邱晓云、张小英综合二组:教务、办公室、体、技、网、国际部等(30篇)组长:尹粉玉成员:孙书明、郭玉珊、鞠红、范秀玲、林冬梅二、论文奖项评审原则一等奖:(占20%)文章属教育教学范围。

论文中对教育教学现象或问题的分析有理有据,紧密结合实际发表个人观点;课题研究报告或教育教学调查报告中体现科学的研究过程,所得结论有借鉴意义;文章结构完整,文笔流畅。

二等奖:(占60%——70%)文章或偏重理论分析、或偏重实践描述,理论与实践结合稍有欠缺,但内容新颖,对他人有值得学习和借鉴的观点。

文章结构比较完整,文字通顺。

三等奖:(占10%—20%)文章或是自己工作内容的简单描写、论述不够充分,或是离教育和教学工作较远的专论。

注:教案不在参评范围之列。

三、论文题目一览表数学组(29篇)理综组(45篇)综合一(25篇)综合二(30篇)四、论文统计本届年会共收到论文196篇上交论文按组统计五、论文评审结果一等奖(39篇)雷乔英、舒迟、唐洁、陈冬梅、张倩、赵岩、张彪、杨锦、徐文兵、张博、张娜、张苏、党胜军、陈建荣、吕娜、刘桂章、宋薇、费小建、谷丰、陈新福、吴琼英、赵洪英、王田、雷红娟、段晨、赵佳诣、李明/王英民、陈明秋、白沁文、张波、罗宗勇、刘露、肖娜、丁磊、张程程/王英民、董文博、徐海鹰、王田、杨青明/徐蓉/邱楠二等奖(139篇)赵燕/王英民、陆琳、寇晓东、胡静、陈媛媛、宫睿哲、邱道学、许姗姗、张锦、武晓青、王丽丽、杨玲、周若卉、刘慧、张伟、程双、邱晓云、祝芳/师玫、胡玉婷、蔡婷婷、李良芳、白文婷、龚卉、杜丽静、齐亚超、尹粉玉、李劲松、张小英、解礁、范永春/曾建川、余绍江、周建军、倪斯杰、方丹、尹政君、王太华、李娜、徐蓉、张钦、刘向军、张晓明、卢静、姜頔、刘知南、朱莹/鲁碧珍、曹佩、黄莹、李冰清、熊学勤、李婷、周萍、周维纬、刘珏、王文赞、周喆、王峰、唐秀梅、张馨月、王敏、关劲松、王静、陈红、赵鹏/王宝琴、刘景奎、张伟/高昕、刘露、赵爱军、房鹏、陈玉蓉、吴长虹、白建娥/陈玉蓉、宋兆爽、蒋兆华、李书霞、李奇、张敏、白传江、刘洋、刘洋/赵鸿雁/靳薇/邓翀、武敬泉/张春旺、隋玲玲、潘天俊、袁玲、陈敏、张河桥、张林、俞家新、李玉国、邱楠、罗雷生、胡雷、李琳、王旭、刘健、吴丹丹、王伟芳、蒋炜波、谢元凯、李明、谢玄、王丽君、谭晨/张彪、邱磊、向永红、肖培培、何晨丽、杜珂、谢慧艳、尹然、赵琼、侯彩、李文平、时茜、高继美、孙冬临、郎艳、陈淑珍、陈卫东、甄月琴、周逢春、张介玉、路韩、王新龙、陈东昇、陈雄伟张少利/林冬梅、靳薇、许菡、陆琳/王英民、王莉莉、谢念念、邓翀、杨俊、王宇、辛颖、钟建华、曹洁、方妍/罗健/李金平、李光明三等奖(18篇)周小玲、刘建钰、荆秦、任星阳、肖培培、王歆、刘威、向丽、陈华、郎君轶、陈桂芳、寇正、赵艳波、李明娟、胡军、张国梅、阎帅威、李泽亚。

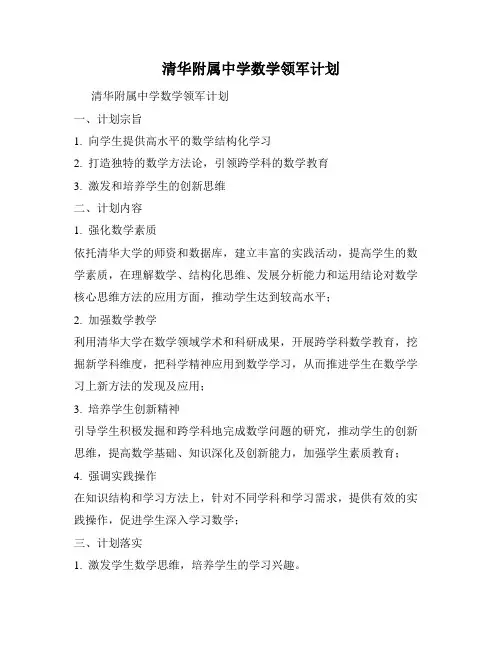

清华附属中学数学领军计划

清华附属中学数学领军计划

一、计划宗旨

1. 向学生提供高水平的数学结构化学习

2. 打造独特的数学方法论,引领跨学科的数学教育

3. 激发和培养学生的创新思维

二、计划内容

1. 强化数学素质

依托清华大学的师资和数据库,建立丰富的实践活动,提高学生的数学素质,在理解数学、结构化思维、发展分析能力和运用结论对数学核心思维方法的应用方面,推动学生达到较高水平;

2. 加强数学教学

利用清华大学在数学领域学术和科研成果,开展跨学科数学教育,挖掘新学科维度,把科学精神应用到数学学习,从而推进学生在数学学习上新方法的发现及应用;

3. 培养学生创新精神

引导学生积极发掘和跨学科地完成数学问题的研究,推动学生的创新思维,提高数学基础、知识深化及创新能力,加强学生素质教育;

4. 强调实践操作

在知识结构和学习方法上,针对不同学科和学习需求,提供有效的实践操作,促进学生深入学习数学;

三、计划落实

1. 激发学生数学思维,培养学生的学习兴趣。

丰富学习内容,编写学习书目,开展理论和研讨课,实施重点教学督导、指导教师研讨;

2. 推进小组学习。

设置小组学习,采取个性化教学,改进学习方法,提升学习成效;3. 组织活动经历,增加学习深度。

组织数据分析和可视化活动,结合实践,让学生在学术游戏项目中融入理论知识。

4. 加大海外交流,推动学生学习全面发展。

鼓励和支持学生参加海外学术论坛活动,进一步拓宽学生学习视野,营造良好的国际学习氛围。

(完整版)清华大学版七年级下册数学教学计划目标本教学计划的目标是通过___版七年级下册数学教材的教学,帮助学生掌握以下内容:- 巩固和扩大对整数和分数的理解- 理解和应用比例和百分数的概念- 学会使用代数式进行数学推理和运算- 掌握简单几何图形的特征和性质- 发展解决问题的数学思维和方法教学内容和安排教学计划将按照以下内容和安排进行:第一单元:整数与分数- 整数的加法和减法- 整数的乘法和除法- 分数的基本概念和运算- 巩固整数和分数的应用技巧第二单元:比例与百分数- 比例的概念和应用- 百分数的基本概念和应用- 比例和百分数的计算和转化第三单元:代数式与方程- 代数式的基本概念和运算- 代数式的简化和展开- 解一元一次方程的基本方法第四单元:几何图形的性质- 平面图形的基本性质和分类- 直线与角度的关系- 三角形的性质和分类第五单元:解决问题的数学思维和方法- 数学问题的分析和解决方法- 实际问题的数学建模和解决教学方法与评估教学将采用以下方法进行:- 授课与互动:教师通过演示和解释,引导学生理解和掌握知识。

- 练与应用:学生通过课后题和实际应用问题的解决,巩固和应用所学内容。

- 小组合作研究:学生在小组内合作讨论和解决问题,促进学生之间的交流和合作。

- 评估与反馈:教师将通过作业、测验和课堂表现等方式对学生进行评估,并提供及时的反馈和指导。

教学计划的具体安排和教材的选择将根据教师的实际情况和学生的研究需求进行调整和优化,以达到最佳教学效果。

参考资源- ___版七年级下册数学教材- 教师辅助教材和题集该文档仅供参考,具体教学计划请根据实际教学情况进行调整和完善。

清华附中初一数学教学小组《校本课程》一课程目标•激发学生学习数学的热情和竞争进取意识•激活与发展学生的数学思维潜质•培养学生开拓探索型的智力和能力•造就学生追求科学发现的百折不饶的心理品质•利于早期发现、培养数学人才,使有才能的学生有机会在高水准的竞赛中进取提高,脱颖而出二课程主要内容◆浅谈数学竞赛的历史发展以及介绍国内外比较著名的中学生数学竞赛,使同学们对数学竞赛有个初步的了解◆课程拟定从“数与代数、空间与图形、统计与概率和综合与拓展”等几个大的方面,分不同的小节来讲解有关数学竞赛的内容,如:一元一次方程、平行线的判定与性质、最值问题等数学竞赛大约是百年前在匈牙利开始的.到了本世纪30年代,前苏联组织了有更多中学生参加的范围广泛的数学竞赛活动.1934年和1935年由列宁格勒大学和莫斯科大学主办的中学生数学竞赛,率先采用了“数学奥林匹克”的称呼.智力竞赛与体育竞赛相类比,同样强调执著追求的参与精神,这一点逐渐成为世界范围的共识,到了今天,许多国家和地区都有被称为”奥林匹克“的数学竞赛活动。

当今世界上规模最大和影响最深的中学生数学竞赛是“国际数学奥林匹克”竞赛我国首届全国中学生数学竞赛是老一辈数学家华罗庚1956年亲自主持的,此后,由于种种原因,数学竞赛活动一再中断,直到1978年以后才得以持续开展。

目前,我国主要的中学生数学竞赛有:“全国初中数学联赛”(中国数学会普及工作委员会)“全国初中数学竞赛”(中国教育学会中学数学教学专业委员会)初中“我爱数学”夏令营--“全国初中数学联赛”的总决赛(中国数学会普及工作委员会)全国初中“希望杯”数学邀请赛(中国科学技术协会普及部,中国优选法统筹法与经济数学研究会,华罗庚实验室,《数理天地》杂志社,《中青在线》网站)全国“华罗庚金杯”少年数学邀请赛--初中(中国少年儿童新闻出版总社、中国优选法统筹法与经济数学研究会、中央电视台青少年中心、华罗庚实验室、中华国际科学交流基金会等)“五羊杯”初中数学竞赛(《中学数学研究》杂志社)初中生,年龄小,好奇心强,求知欲盛,可塑性大,数学竞赛的题目难度大,对数学智商高的学生有很大的吸引力。

清华附中第三十届教育教学论文年会一、论文题目一览表数学组(初中16篇)化学组(19篇)政治组(9篇)历史组(2篇)地理组(10篇)体育组(10篇)技术组(6篇)美术组(1篇)教育职员组(9篇)二、论文评审结果一等奖(42篇)白沁文、王丽君、张彪、胡静、舒迟、向玉艳、邹明、张苏、毕嘉宇、刘建改/何晨丽/王太华/刘向军/张晓明/徐蓉、肖娜、郎春雨、尹粉玉、鲁碧珍、文轩、杨俊、熊学勤、赖婧灵、侯彩、陈子涵、罗雷生、丁光成、吴长虹、吴琼英、白建娥、袁劼、傅舒舒、吴丹丹、徐丹、吕宏娟、魏园园、邱磊、刘景奎/谷丰、安忠鑫/陈雄伟、张少利、王金峰、白文婷/李文平、雷乔英/李文平、孙振杰、申大山、谭晨/许菡、车晓佳二等奖(116篇)邱晓云、陈冬梅、徐利、张伟(语文)、宋美娜、龚卉、赵燕、武晓青、赵岩、王俊婷/王庆超、徐慧琳、唐洁、汤莉、许姗姗、唐中云、宫睿哲、陈媛媛、卢静、李娜、杨青明/卢静/张蕴达、张晓琼、张晓琼/刘文斌、向永红、王琨瑶、任星阳、刘向军、张钦、尹丽娜、张娜、刘庆/郭留杨、周建军/刘舒眉、孙星姬、彭玉梅、余绍江/张小英、方丹、易春丽、王文赞、刘海燕、陈彦竹、尹然、刘珏、李佳亮、刘威、周小熙、冯婧琨、黄丽梅、谢慧艳、孙晓芳、谢志爽、苗琳达、曹佩、毛雯、蒋中蓝、李冰清、杜婵/祁丽萍、潘天俊、赵洪英、蒋炜波、王伟芳/赵欣如、李玉国、郎君轶/王伟芳、白传江、胡芳瑜、张敏、宋兆爽、宋兆爽/武敬泉、鲍海林、李书霞、李奇、刘健、王旭、雷红娟、王星玮、李琳(生物)、冀朝辉、程春玲、梁姝頲、刘洋、赵爱军、岑逸飞、于洺、刘贝贝、谭晨、李琳(历史)、姚佳/王宝琴、刘景奎、高昕、姚佳、张伟、李光明、李泽亚、陈雄伟、张日月、王会玲、王佳妮、鞠红、吴琦、武慧君、刘洋洋、郑晓红、李京京、杜丽静、杨怡、王玥鑫、董文博/李文平、户莎莎、钱超、李文平/徐晓宾、李晟宇、谭洪政、张丽辉、张丽辉/李晟宇、赵然、张介玉、段晨、高鸿娟、许菡三等奖(48篇)丁戊辰、张锦、周小玲、姜明慧、张倩、谢玄、那妮、李良芳、赵利琼、齐亚超、王慧兴、尹政君、陈建荣、陈建荣/张倩、王歆、周村、朱莹、王君、赵胜、赵艳波、邱楠、张河桥、隋玲玲、武敬泉、蒋兆华、郑紫烟、陈建托、李明娟、陈新福、时萍萍、赵行星、房鹏、胡雷、黎颖、叶海波、段维维、谷丰、伊娜、唐秀梅、刘慧霞、刘志杰、赵兴华、朱迪、雷文、万军民、杨国兴。

清华优才初一数学教学计划算,重点是熟练掌握有理数的有关概念和运算,难点是掌握有理数之间的运算。

第二章:主要讲整式的有关概念以及运算,重点是掌握整式的有关知识点,难点是熟练掌握有关整式的运算。

第三章:讲的是一元一次方程的概念,先从算式,然后到方程,引出一元一次方程,接着在讲解一元一次方程的两种方法。

重点是遇到问题能列元一次方程解决,而且熟练掌握解一元一次方程的方法,合并同类项与移项,去括号与去分母。

第四章:讲直线,射线,线段,角,重点是清晰,透彻理解直线,射线各自的概念以及它们之间的关联,难点是熟练掌握直线与射线,线段之间的关系与区别。

第五章(预习):讲同一平面内两条直线的位置关系,相交与平行,以及平行线的判定与性质,重点是理解平行线的概念及性质,难点是运用平行线的性质解决简单的几何问题。

第六章(预习):开始接触平面直角坐标系,讲平面直角坐标系的构成,构图,以及上面坐标的简单应用,重点是知道直角坐标系构成,会画出直角坐标系和指出上面坐标的位置,难点是运用直角坐标系解决一些简单的几何问题。

第七章(预习):讲有关三角形的有关知识,重点是熟悉三角形的一些简单的性质,包括线段和角度之间的关系,内角和等等,难点是熟练掌握有关三角形的有关知识,并能运用三角形的知识解决一些简单的几何问题。

四、教案措施:1、认真学习教育教案理论,落实课标理念,让学生通过观察、思考、探究、讨论、归纳,主动地进行学习。

2、把握好与前两个阶段的衔接,把握好教案要求,不要随意拨高。

适当加强练习,加深对基本知识和基本技能的掌握,但不一味追求练习的数量。

3、突出方程这个重点内容,将有关式的预备知识融于讨论方程的过程中;突出列方程,结合实际问题讨论解方程;通过加强探究性,培养分析解决问题的能力、创新精神和实践意识;重视数学思想方法的渗透,关注数学文化。

4、精心设计习题,使习题从简单到复杂形成梯度,引导学生学会发散思维,培养学生创造性思维的能力,实现一题多解、举一反三、触类旁通,培养思维的灵活性。

数学七年级上册第十九课时培养几何思维的优质课随着社会的进步与发展,数学这门学科在人们的生活中发挥着越来越重要的作用。

而几何作为数学的一个分支,具有着培养学生良好几何思维的重要作用。

本文将为大家介绍一堂数学七年级上册第十九课时,通过合理的设计与教学方法,促进学生几何思维的发展,达到优质课的效果。

这堂课的主要内容是围绕着平行线与三角形的性质展开的。

在准备阶段,教师可通过运用多媒体教学工具,展示一些生活中与几何相关的图像,引发学生们的兴趣与思考。

例如,展示城市道路、传统建筑物等,让学生观察并找出其中存在的平行线与三角形。

这样能够拉近学生与几何的距离,并培养他们对几何学习的积极态度。

接下来,教师进入知识讲授环节。

为了使学生更好地理解与掌握平行线的定义与性质,教师可以通过实例进行讲解。

引导学生观察并发现,当两条线段的斜率相等时,这两条线段是平行的。

通过直观的图像,结合几何概念,使学生对平行线的性质有更深刻的理解。

同样地,对于三角形的性质,教师也可以用具体的例子进行解释,引导学生观察与总结。

在知识讲授后,教师可以设计一些互动的教学活动,加深学生对知识的理解与应用能力。

例如,可以设计一道团队合作的问题,给学生一副包含平行线与三角形的图形,要求学生分析并找出其中的规律,让每个小组分别分享自己的发现。

通过这种互动式的学习,不仅能够提高学生的思维能力,还可以培养学生的团队合作精神。

在巩固环节,教师可以设计一些练习题,帮助学生巩固所学知识,并检验他们的掌握程度。

在布置练习题时,可以设置一些开放性的问题,激发学生的思考,进行创新性的探索。

同时,教师也可以在现实生活中寻找一些与课堂知识相联系的例子,鼓励学生将所学的几何知识应用于解决实际问题,培养他们的创新思维。

最后,要注意进行课堂总结与反思。

教师可以通过提问学生的方式,让他们回顾所学的知识点,激发思维,加深印象。

同时,也可以给学生一个展示的机会,让他们把自己对几何思维的理解与体会进行分享,增加课堂的互动与活跃度。

清华附中初一数学教学小组《校本课程》

一课程目标

•促进学生对数学的认识与理解

•激发学生学习数学的兴趣

•调动学生思维的积极性

•培养学生思维的灵活性、广阔性和深刻性•训练正确的思维方法,养成良好的思维习惯

二课程主要内容

◆介绍中外数学史上的名人、趣事,促进学生对数学的认识与理解,激发学生学习数学的兴趣

◆通过趣味数学、一题多解等题型的练习,调动学生思维的积极性,培养学生思维的灵活性,养成良好的思维习惯

祖冲之和圆周率

祖冲之(公元429-500年)是

我国南北朝时期,河北省涞源县人.他从小就阅读了许多天文、数

学方面的书籍,勤奋好学,刻苦实践,终于使他成为我国古代杰出的数学家、天文学家.

祖冲之圆周率的不足近似值3.1415926和过剩近似值3.1415927,准确到小数点后七位,这在当时世界上非常先进,直到一千年以后,十五世纪阿拉伯数学家阿尔·卡西(?—1436)和十六世纪法国数学

圆周率

家韦达(1540—1603)才打破了祖冲之的记录。

圆周率的理论和计算在一定程度上反映了一个国家的数学水平。

祖冲之算得小数点后七位准确的圆周率,正是标志着我国古代高度发展的数学水平,引

起了人们的重视。

自从我国古代灿烂的科学文化逐渐得到世界公认以后,一些人就建议把称为“祖率”,以纪念祖冲之的杰出贡献。

圆周率

355

113π=

科学的灵感,决不是坐待可以等来

的.如果说,科学上的发现有什么“偶

然的机遇”只能给那些学有素养的人,

给那些善于独立思考的人,给那些具有

锲而不舍的精神的人.

----华罗庚

数学上流传着这样一个故事:有人曾提出,先用一张长方形的纸条,首尾相粘,做

成一个纸圈,然后只允许用一种颜色,在纸

圈上的一面涂抹,最后把整个纸圈全部抹成

一种颜色,不留下任何空白。

这个纸圈应该

怎样粘?

麦比乌斯带

麦比乌斯圈(Möbius strip,Möbius band)是一种单侧、不可定向的曲面。

因A.F.麦比乌斯(August Ferdinand

Möbius,1790-1868)发现而得名。

将一个长方形纸条ABCD的一端AB固定,另一端DC扭转半周后,把AB和CD粘合在一起,得到的曲面就是麦比乌斯圈,也称麦比乌斯带。

奇妙的麦比乌斯圈:

做几个简单的实验,就会发现“麦比乌斯圈”有许多让我们惊奇有趣的结果。

你弄好一个圈,粘好,绕一圈后可以发现,另一个面的入口被堵住了,原理就是这样啊.

实验1)如果在裁好的一张纸条正中间画一条线,粘成“麦比乌斯圈”,再沿线剪开,把这个圈一分为二,照理应得到两个圈儿,奇怪的是,剪开后竟是一个大圈儿。

实验2)如果在纸条上划两条线,把纸条三等分,再粘成“麦比乌斯圈”,用剪刀沿画线剪开,剪刀绕两个圈竟然又回到原出发点,猜一猜,剪开后的结果是什么,是一个大圈?还是三个圈儿?都不是。

它究竟是什么呢?你自己动手做这个实验就知道了。

你就会惊奇地发现,纸带不一分为二,一大一小的相扣环。

一题多解

三.课时和学分:10-15课时,1学分

四.评价方式:多元,重在学习过程中的态度、情感

五.课程编写与授课教师介绍

杨青明男高级教师大学本科徐蓉女中学二级职称硕士研究生张波男中学一级职称大学本科向永红男中学一级职称大学本科张钦男中学一级职称大学本科张娜女中学二级职称硕士研究生。