最新文化旅游生态区概念规划

- 格式:ppt

- 大小:63.67 MB

- 文档页数:95

文化旅游用地规划方案简介文化旅游用地规划是为了保护和利用旅游资源,推动文化旅游业发展,融合旅游、文化、生态等各方面资源,规划适宜的区域和用地,设计出旅游体验项目,在不影响生态环境和文化遗产的前提下,促进地方经济发展和社会和谐稳定。

下面就是文化旅游用地规划方案的设计。

方案设计1.确定规划区域首先,要确定规划区域。

规划区域应包含文化旅游资源优质的区域,考虑到交通、自然生态等因素的影响范围,确定规划区域的范围。

在确定前还需要对该区域进行综合考量,包括地形地貌、气候、文化历史、人口等关键指标。

2.制定用地规划方案根据规划区域的自然生态和文化资源特点,结合现代技术和设计理念,制定用地规划方案。

在规划设计中,要充分考虑文化旅游资源的保护和潜力开发,建立合理的用地结构,发展各类旅游体验项目,满足游客多样化需求,提升旅游景点效益,达到旅游与经济双生效果。

3.实施用地规划实施用地规划是指按照规划方案的要求,把文化旅游用地规划方案付诸实施,包括土地使用、景区建设等各方面的配套建设。

这其中,最重要的是要保证规划的可行性和可持续性。

4.实现规划效益在实施完用地规划之后,要根据实际运营效益对规划效益进行评估。

在未来的运营过程中,应及时调整和完善,真正达到规划效益最大化。

用地规划方案的要点1.合理规划规模文化旅游用地规划方案中的规划区域要合理选择,不要超出当地经济承载能力,确保规划方案的可行性。

2.保护生态和文化遗产在制定规划方案时应当充分保护生态,避免对生态环境的破坏和影响,并重视文化遗产的优先保护,避免对文化文物的破坏和污染。

3.发展多元旅游体验项目规划设计中,要根据游客需求及旅游市场情况,开发多种旅游体验项目,不断提升旅游景点的吸引力,增加游客人数和消费金额。

4.完善配套建设在规划完成后,对提升旅游效益及游客满意度至关重要的配套建设以及基础设施建设需加以重视。

缺陷及完善方法目前,文化旅游用地规划在实施过程中还存在以下缺陷:1.规划效益评估不足。

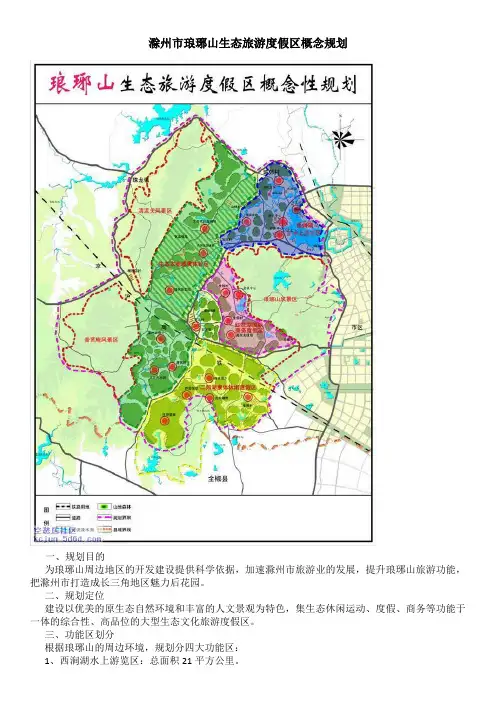

滁州市琅琊山生态旅游度假区概念规划一、规划目的为琅琊山周边地区的开发建设提供科学依据,加速滁州市旅游业的发展,提升琅琊山旅游功能,把滁州市打造成长三角地区魅力后花园。

二、规划定位建设以优美的原生态自然环境和丰富的人文景观为特色,集生态休闲运动、度假、商务等功能于一体的综合性、高品位的大型生态文化旅游度假区。

三、功能区划分根据琅琊山的周边环境,规划分四大功能区:1、西涧湖水上游览区:总面积21平方公里。

在西涧湖周边设置水上休闲娱乐园,主要项目包括:水上运动、渔民之家、游艇码头、水族展览馆、垂钓培训中心、高档度假区等。

在西涧湖西岸半岛上设置水上娱乐中心。

水上娱乐中心内容有:赛艇、帆船、快艇游湖、水上自行车、水上健身球、水上漂流等。

在西涧湖北侧靠近城郊乡设置渔民之家,打造具有渔家特色的小村落,含养鱼、捕鱼、垂钓、鱼产品加工等功能,让游客体验渔民生活风情。

在周边半岛上设置度假区。

水上活动项目建设待西涧湖退出城市水源后再开发。

2、红花湖生态商务度假区:总面积13平方公里。

结合红花湖和琅琊山景观特征,设置红花湖生态商务度假区。

主要项目如下:国际会议中心、主题文化酒店、商务会馆、度假别墅、高尔夫球场等。

在红花湖的北端设置国际会议中心和主体文化酒店,在红花湖的南岸设置高尔夫球场,东岸靠山、周边半岛设置度假别墅。

3、二郎湖康体休闲度假区:总面积30平方公里。

项目有:休疗养康体保健中心、定向越野运动、森林漫步、露营探险、康体花园度假区等。

利用南部山体特征,开展森林探险、自行车山地运动等,在二郎湖周边设置康体花园度假区。

4、生态农业观光体验区:总面积52平方公里。

项目有:农家乐餐饮服务区、生态农业种植区、果树采摘区、农耕体验区、生态度假农庄、度假村等。

结合花山乡行政服务中心设置高品位农家乐特色餐饮服务区。

南部山区适合种植生态林果茶叶、板栗、枣子、桃子、李子等,为游客提供观赏和采摘果实活动。

中部农田设置农耕体验区,提供种植作物休闲场所,引入“市民农庄”的概念,出租给城市居民,供其种植花草、蔬菜或家庭农艺。

旅游项目总体规划案例之生态旅游度假区总体策划朁概念性总体规划四川广安逸国花乡生态旅游度假区总体策划朁概念性总体规划是山合水易旅游项目总体规划案例之一。

山合水易机构成立于2005年,致力于为中国高端休闲度假产业提供专业化全程服务,核心业务包括:创意策划、规划设计、特色建筑、休闲景观、投资咨询、整合营销、木屋等。

下属六家子公司和三大行业媒体平台,现有员工150余人,业务覆盖全国。

“根植大地,师法自然”是山合水易机构的核心理念与设计思想,我们注重对资源的了解与探究,关注市场的需求与变化,不拘泥于传统的定式,为追求完美的客户创造未所发现的价值!下面是案例详细解说,敬请阅读。

一、广安红色农业概念呼之欲出农业乃固国之本、强国之基。

随着中央1号文件、《全国农业十二五规划》与《四川省十二五农业和农村经济发展规划》的出台,可以看出无论是中央还是地方对"三农"及科技农业的重视,农业将成为未来发展重中之重。

在四川省"产村相融"核心理念的指导下,广安市围绕"富裕新村、幸福新村、人文新村、和谐新村"目标,全面加快新农村建设,积极探索社会主义新农村综合体的发展思路。

《广安区旅游产业发展"十二五"规划纲要》中提出要高标准打造一批在国内具有影响力的旅游精品,全面提高广安区旅游业的竞争能力和发展水平,塑造"红色旅游目的地"、"生态休闲旅游目的地"的形象。

《广安市农业农村有关发展规划2012年度实施方案》中提出,要协调推进新村建设与产业发展。

以新村(聚居点)建设为突破口,大力开发农业多种功能,重点发展特色效益农业、农产品加工业,让新村建设带动产业发展、让特色产业覆盖农民新村。

同时注重发展观光农业、休闲农业等乡村旅游业,积极打造精品文化旅游村寨,延长产业链条,促进农民增收致富。

在此背景下,将红色旅游和休闲农业相结合的《广安·逸国花乡生态旅游度假区总体策划朁概念性总体规划》项目应运而生。

徽州文化生态区规划方案一、背景和意义徽州文化是中国传统文化的瑰宝,体现了徽州人民的智慧和勤劳。

然而,在现代化进程中,徽州文化逐渐面临挑战,徽州传统村落和古建筑的保护面临严峻考验。

为了保护和传承徽州文化,建立徽州文化生态区是必要的。

该规划方案旨在通过科学合理的规划,实现徽州文化的保护、传承和可持续发展,提升徽州文化的影响力和保护水平。

二、总体目标通过徽州文化生态区的建设,形成一个以传统村落、古建筑为核心,集文化传承、生态保护、旅游开发为一体的综合区域。

具体目标如下:1. 保护徽州文化的根脉,恢复传统村落和古建筑的原貌,使之成为徽州文化的窗口和载体;2. 积极开展徽州文化的传承和创新,注重文化教育和人才培养;3. 提升徽州文化的影响力和保护水平,打造国内外知名的文化旅游目的地;4. 推动文化与旅游、生态与经济的有机结合,实现徽州文化生态经济的可持续发展。

三、发展策略1. 保护和修复古建筑:对徽州传统村落和古建筑进行修复和保护,恢复其原有风貌。

注重保护原汁原味的徽州建筑风格,同时融入现代化的生活需求。

2. 文化传承和创新:加强徽州文化的传承和创新,通过开设文化教育课程、举办文化艺术节等方式,培养更多的徽州文化传承人才。

鼓励创作出更多反映徽州文化特点的文艺作品。

3. 旅游开发与生态保护:合理规划和开发旅游资源,通过宣传和推广徽州文化吸引游客,同时注重生态保护。

推动旅游业与生态环境的平衡发展,打造生态文明的旅游景区。

4. 融入乡村振兴战略:结合乡村振兴战略,推动农村产业升级和发展。

通过发展农业观光、农家乐等项目,实现农民增收。

四、具体举措1. 建立徽州文化保护和传承中心,设立专门的徽州传统建筑保护基金;2. 组织开展徽州文化节、徽州文化讲座等活动,宣传徽州文化;3. 加强古建筑修复与保护力度,注重传统材料和技术的使用;4. 开发徽州特色旅游线路,提供全方位、多元化的旅游服务;5. 支持徽州文化创意产业的发展,鼓励文化企业与旅游企业合作;6. 加强生态环境保护,推行可持续发展理念,建设绿色生态旅游景区;7. 加大政策和资金支持力度,吸引社会资本和专业机构参与徽州文化生态区建设。

鄂西生态文化旅游圈生态专项规划----【2009--2020】----目录第一章规划依据与编制特点 (1)第一节规划编制依据 (1)(一)主要法律法规 (1)(二)主要行政文件 (2)(三)主要规划依据 (2)第二节规划编制范围与期限 (2)(一)规划范围 (2)(二)规划期限 (3)第三节规划编制特点 (3)(一)工作特点:多部门分工协作 (3)(二)技术特点:整合引导型规划 (3)第二章资源状况与生态环境评价 (4)第一节圈域概况 (4)(一)自然地理概况 (4)(二)社会经济概况 (5)第二节资源特征 (7)(一)森林资源 (7)(二)动植物资源 (7)(三)水资源 (7)(四)农业资源 (8)(五)矿产资源 (8)(六)文化旅游资源 (9)第三节生态环境总体评价 (9)(一)生态价值总体评价 (9)(二)环境质量总体评价 (10)(三)重点旅游集散地及旅游区环境质量评价 (10)第四节生态环境主要问题 (11)第三章规划指导思想与目标任务 (17)第一节规划指导思想 (17)第二节规划目标 (18)(一)总体目标 (18)(二)阶段目标 (18)第三节规划任务 (19)第四节控制指标 (20)第四章生态空间格局与功能构建 (23)第一节整体生态格局 (23)第二节生态功能构建 (24)(一)秦巴山地北亚热带常绿一落叶阔叶林生态区生态功能构建 (25)(二)长江三峡水库生态区生态功能构建 (27)(三)武陵山地中亚热带常绿阔叶林生态区生态功能构建 (28)(四)鄂中北丘陵岗地农林生态区生态功能构建 (30)(五)长江中游平原湿地生态区生态功能构建 (31)(六)鄂东北低山丘陵森林生态区生态功能构建 (33)第三节生态利用区划 (34)第五章生态文化旅游支撑与保障 (37)第一节旅游资源开发管制 (37)第二节生态旅游发展与生态文明建设 (41)(一)生态旅游发展的意义 (41)(二)生态旅游发展的目标 (42)(三)生态旅游发展的原则 (43)(四)生态旅游发展的策略 (44)第三节主要集散地生态环境保护与建设 (47)(一)城市生态环境保护与建设 (48)(二)旅游住宿、餐饮等接待设施建设 (49)(三)旅游服务 (49)第四节重点旅游区生态环境保护与建设 (50)(一)“一江两山”区 (50)(二)清江土(家)苗民俗生态旅游区 (53)(三)荆楚文化旅游区 (54)第六章生态保护与建设统筹规划 (57)第一节生态保护与建设总体策略 (57)第二节林业生态保护与建设 (59)(一)生物多样性保护 (59)(二)森林资源保护 (60)(三)森林生态修复 (61)(四)生态景观林建设 (62)(五)生态林业建设项目 (62)第三节农业生态保护与建设 (62)(一)生态农业布局 (63)(二)农业生态资源保护 (64)(三)农业面源污染控制 (64)(四)农村废弃物资源化利用 (65)(五)有机食品与绿色食品基地建设 (65)(六)农村生态环境保护基础设施建设 (66)(七)生态农业建设项目 (66)第四节城乡生态保护与建设 (67)(一)生态城市建设 (67)(二)生态镇(乡)建设 (70)(三)生态村庄建设 (74)(四)生态家园建设项目 (77)第五节污染控制工程 (78)(一)大气污染控制与治理 (78)(二)水污染控制与治理 (79)(三)固体废弃物处置与综合利用 (80)(四)提高环境监管能力 (81)(五)污染控制工程项目 (81)第六节国土保护与整治 (82)(一)土地资源的保护与优化利用 (82)(二)矿山地质环境保护与修复治理 (83)(三)地质灾害防治 (84)(四)国土整治工程项目 (84)第七节水利生态保护与建设 (85)(一)水资源保护与利用 (85)(二)防洪减灾工程 (86)(三)水生态修复与保护工程 (86)(四)水土保持工程 (86)(五)生态水利工程项目 (86)第八节建设工程项目库汇总 (87)第七章主要交通线沿线生态保护与建设 (88)第一节主要道路网沿线生态保护与建设 (88)(一)主要道路网界定 (88)(二)生态道路建设要求 (89)(三)主要道路沿线生态保护与维护 (89)(四)主要道路沿线镇村环境整治与污染控制 (90)第二节主要航道沿线生态保护与建设 (92)(一)主要航道界定 (92)(二)生态航道建设要求 (92)(三)主要航道沿线生态保护与建设 (92)(四)主要航道沿线城镇环境整治与污染控制 (93)第八章先期启动项目规划 (95)第一节先期启动建设目标 (95)第二节先期启动建设重点 (95)第三节先期启动项目构建 (96)(一)生态林业建设 (96)(二)生态农业建设 (96)(三)生态家园建设 (97)(四)污染控制工程 (97)(五)国土整治工程 (98)(六)生态水利工程 (98)第九章规划实施 (99)第一节规划实施效益 (99)第二节规划实施保障 (100)(一)政策法规与规划保障 (100)(二)组织保障 (102)(三)资金保障 (103)(四)科技保障 (106)(五)全民参与保障 (107)(六)监管能力保障 (108)第三节对下一步规划编制建议 (109)附表 (111)第一章规划依据与编制特点第一节规划编制依据(一)主要法律法规《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》(1998年修正)《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国矿产资源法》(1996年修正)《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国自然保护区条例》《风景名胜区条例》《退耕还林条例》《地质灾害防治条例》(二)主要行政文件《关于建设鄂西生态文化旅游圈的决定》(鄂发[2008]16号)《关于研究加快推进鄂西生态文化旅游圈建设工作的会议纪要》(三)主要规划依据《湖北省城镇体系规划(2003—2020)》《湖北省生态功能区划(送审稿)》《鄂西生态文化旅游圈总体规划(2009—2020)》《鄂西生态文化旅游圈交通规划(2009—2020)》《鄂西生态文化旅游圈文化旅游发展规划(2009—2020)》第二节规划编制范围与期限(一)规划范围规划范围分为全域和线域两个层次,其中全域为鄂西圈8市州(林区)市域范围,面积为12.8万平方公里;线域为主要交通网沿线(含已建和规划的高速公路、国道、重要旅游公路及主要航道)两侧可视范围(见附图3),原则上为交通线路两侧100至300米范围的地带,面积约3140平方公里。

幕阜山人文生态旅游区旅游概念规划一、范围界定幕阜山人文生态旅游区包括:幕阜山森林公园、冬塔古民居与南江镇石浆温泉。

二、现状分析1. 本区域人文资源悠久,乡土风情浓厚,温泉资源丰富,资源组合良好。

2. 具有良好的区位优势,外部交通条件好,可进进性条件较好。

3. 旅游根底条件差,亟待改善4. 现有产品亟待完善。

5. 尚处于“养在深闺人未识〞的状态,营销推广能力差。

三、开展目标协调保卫与开发,立足良好的生态环境,融合湘北民俗风情,稳固生态看光旅游,开发民俗体验与休闲度假旅游,通过地域特色和形式特色取胜,展现真实的乡土文化遗存、丰富的产品种类、精巧的田园空间和亲切的人文环境。

四、旅游形〔一〕主题形象尽情山水幕阜云天〔二〕三大旅游板块宣传用语幕阜山森林公园:湘北第一名山冬塔古民居:展乡土神韵、品田园诗画、感民俗风情、承千年私塾石浆温泉度假:湘北第一泉五、功能定位按国家AAA级旅游区标准高起点建设,集生态看光、民俗体验、温泉度假于一体的人文生态旅游区。

六、空间布局幕阜山人文生态旅游区遵循“一心带二点〞的整体格局,呈现以幕阜山森林公园为核心,冬塔古民居、石浆温泉度假区等两大功能区组团式布局的规划结构,各功能区既自成子系统,又相辅相成,形成一个既分散又相对统一的整体。

七、分区规划〔一〕幕阜山森林公园1、分析幕阜山森林公园属山岳型自然旅游资源,区内山景、水景及植被景看相当丰富,集“雄、奇、险、秀、幽〞于一身。

其自然景看具体表现为:以山体组成的地形、地貌景看,以水体组成的瀑、溪等景看,以丰富的动、植物资源组成的森林景看等。

幕阜山森林公园人文旅游资源丰富,古为道家“第二十五洞天〞,其人文景看具体表现为:神奇莫测的岩刻、远隔尘世的幕阜山森林公园是本规划区中的核心旅游区,应突出其自然山水、溪瀑奇看和宗教文化的独有优势,在开展传统生态看光旅游的根底之上,开展山地度假旅游以及包括溯溪、徒步登山等专项旅游工程。

2、规划内容充分利用生态自然环境,增建必要的旅游设施,建设工程要紧包括旅游交通建设〔含公路交通与生态步行系统〕、旅游效劳设施与解讲系统建设、旅游效劳区建设、老龙沟景区建设、一峰尖景区建设和流水庵景区建设等六个方面:①旅游交通建设A、公路交通建设以现有林业道路为根底,完善各路段路面及绿化环境建设,减轻其对公园环境的破坏作用,形成公园交通体系的线状骨架。

《郧阳岛生态文化旅游区总体规划环境影响评价的公示公告》根据《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定,现将有关内容公告如下:一、规划概况项目名称:郧阳岛生态文化旅游区总体规划实施单位:湖北郧阳文化旅游发展有限公司规划范围:郧阳岛生态文化旅游区规划范围西至银武高速路立交接口处;南北以丹江口库区170米正常蓄水位为界。

规划范围总面积6.8324km2。

其范围涵盖大桥、山跟前、朱家湾、兴盛、垭子和柳陂集镇等6个村及集镇。

规划总体布局:规划区范围的总体空间结构为“一轴边三区,一镇带七园”。

一轴:郧阳大道串联起郧阳岛上的各大功能板块和次级单元。

三区。

规划区由西至东分别为居住生活、生态观光和休闲度假三大功能区。

一镇:规划区西南部的郧阳民俗文化小镇是岛上成片的城市建设区,主要功能是提供居住生活和配套的公共服务设施。

七园:项目分为郧阳生态文化主题公园、郧阳民俗文化小镇、西岸度假新城、游艇主题度假区、航空主题度假区、山地运动主题度假区、水上运动主题度假区七个主题片区。

二、规划实施环境影响分析1、空气环境影响分析本规划投入运营以后主要的大气污染源为旅游服务餐饮业油烟,在安装油烟净化装置处理后,油烟排放标准满足gb18483-xx中规定的排放浓度和净化效率的要求,对环境的影响很小。

项目在采用清洁能源作为燃料后各污染物排放量不大,污染物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》中的ii时段二类区标准,对大气环境影响很小。

项目运营期间汽车尾气和停车场尾气的产生量很小,对环境的影响有限。

因此,在该规划投入运营以后,对周围大气环境质量影响较小,基本能维持原有大气环境质量水平。

2、水环境影响预测规划中旅游项目产生的污水大部分可进入近期建成的郧县污水处理厂集中处理,分散旅游景点在采取自建污水处理站、中水回用或生态厕所等措施以后,对库区或其他周围水体的影响较小。

在污染物处理达标的情况下,污染物排放量远低于水环境容量和污染物总量控制的要求,对水环境影响较小。

旅游生态文化建设实施方案一、背景分析随着旅游业的快速发展,旅游生态文化建设已成为当前旅游业发展的重要内容。

旅游生态文化建设旨在保护和传承当地的生态环境和文化遗产,提升旅游目的地的吸引力和竞争力,促进旅游业的可持续发展。

二、目标设定1. 保护生态环境:通过合理规划和管理,保护旅游目的地的自然生态环境,确保旅游业的可持续发展。

2. 传承文化遗产:加强对当地文化遗产的保护和传承,提升旅游目的地的历史文化魅力。

3. 提升旅游品质:通过提升旅游设施和服务水平,提高游客的满意度和体验感。

三、实施方案1. 制定生态保护规划:根据当地的生态环境特点,制定科学合理的生态保护规划,明确保护区域和措施,加强对环境污染和破坏的监管和治理。

2. 加强文化遗产保护:建立健全的文化遗产保护机制,加强对历史遗迹、传统建筑、民俗文化等的保护和传承工作,开展相关文化教育和宣传活动。

3. 完善旅游基础设施:加大对旅游基础设施的投入,提升交通、住宿、餐饮等配套设施的水平,改善游客的出行和居住体验。

4. 推动旅游业转型升级:鼓励旅游企业开展生态文化旅游产品开发,推动旅游业向生态、文化、体验型转变,提升旅游目的地的整体形象和吸引力。

四、实施步骤1. 组织专家论证:邀请相关领域的专家学者对旅游生态文化建设实施方案进行论证,提出合理化建议。

2. 制定详细计划:结合专家意见和实际情况,制定旅游生态文化建设的详细实施计划,明确责任部门和时间节点。

3. 加强宣传教育:通过各种渠道加强对旅游生态文化建设的宣传教育,提高社会各界对该工作的认识和支持度。

4. 加大投入力度:加大财政投入,吸引社会资本参与,形成多方共同投入的良好局面。

五、预期效果1. 生态环境得到有效保护,生态旅游资源得到充分利用,旅游业的可持续发展得到保障。

2. 文化遗产得到有效保护和传承,旅游目的地的历史文化魅力得到提升,吸引更多游客前来参观和体验。

3. 旅游基础设施得到全面提升,游客的出行和居住体验得到明显改善,提升了旅游目的地的整体形象和竞争力。

东白山生态旅游区总体规划一、规划目标本规划的目标是建设一个融合自然景观与人文历史的生态旅游区,突出东白山的独特性,提升旅游区的品质,形成集休闲度假、生态旅游、科普教育为一体的综合性旅游目的地。

二、规划范围三、规划内容1.自然景观保护与修复在保护自然景观的基础上,进行必要的修复工作,修复破坏的地质景观和水系景观,提升整体的景观观赏价值。

同时,要借助科技手段,建立监测系统,对生态环境进行实时监测和保护。

2.旅游设施建设在旅游区建设过程中,规划建设必要的旅游基础设施,包括酒店、度假村、景区交通、导游服务等。

同时,要充分利用现有的建筑资源,进行修缮和改建,融入当地特色文化,打造独特的旅游体验。

3.文化遗址保护与开发东白山地区有丰富的文化遗址,包括古村落、山寨、古战争遗址等。

要对这些文化遗址进行科学保护和合理开发利用,赋予其新的时代价值和活力,形成独具特色的人文景观。

4.乡村风情建设结合当地的农业资源和乡村特色,发展乡村旅游,建设特色农庄和农家乐,提供丰富多样的农民体验活动,使游客在享受自然美景的同时,还能感受到乡村的淳朴与温馨。

5.科普教育与研学旅行打造生态科普教育基地,提供生态科普知识的展示和科学实验,吸引更多的学生和游客进行研学旅行,增加旅游区的教育功能。

同时,要加强科研机构和大学院校的合作,进行生态环境保护和可持续发展的研究。

四、规划实施1.制定详细的规划方案,并组织相关部门和专业机构进行实施。

2.引入投资方,引进旅游企业和专业团队参与规划实施,确保规划的顺利进行。

3.加强宣传推广,提高东白山生态旅游区的知名度和美誉度,吸引更多的游客和投资。

4.建立旅游组织和管理机构,制定旅游规范和管理制度,确保旅游区的运营和管理水平。

五、总结通过制定该总体规划,东白山生态旅游区将得到更好的开发和利用,既能保护自然环境,又能提供丰富多样的旅游活动和文化体验,进一步提升东北地区的旅游形象和知名度。

同时,通过旅游的发展,还能带动当地经济的发展,提供就业机会,促进社会和谐稳定。

旅游生态文化建设实施方案随着人们对生态环境和文化传统的重视,旅游生态文化建设成为了当前旅游业发展的重要方向。

为了促进旅游业的可持续发展,提高旅游景区的吸引力和竞争力,我们制定了以下旅游生态文化建设实施方案:一、加强生态环境保护1. 严格控制旅游开发规模,避免过度开发对生态环境造成的破坏。

2. 加大对生态环境的保护力度,加强对植被、水源、土壤等自然资源的保护和修复工作。

3. 推广绿色出行理念,鼓励游客选择环保交通工具,减少对环境的影响。

二、挖掘文化内涵1. 加强对当地文化的挖掘和保护,发展具有地方特色的文化旅游产品。

2. 组织举办文化活动和传统节日,吸引游客参与,增强游客对当地文化的了解和认同。

3. 建设文化展示中心和博物馆,展示当地的历史、传统工艺和民俗文化,丰富游客的文化体验。

三、提升旅游服务品质1. 建立健全的旅游服务体系,提高旅游服务水平,满足游客多样化的需求。

2. 培训和引进专业人才,提高旅游从业人员的素质和服务意识。

3. 加强旅游设施的建设和改善,提升景区的接待能力和游客体验。

四、促进旅游业与当地经济融合发展1. 加强旅游业与当地其他产业的融合,推动特色农产品、手工艺品等与旅游业的深度合作。

2. 发展乡村旅游和农家乐,促进农村经济的发展,增加农民收入。

3. 支持当地企业和居民参与旅游业发展,推动旅游业与当地经济的共同繁荣。

五、加强宣传推广1. 制定营销策略,加强旅游目的地的宣传推广,提高景区的知名度和美誉度。

2. 发挥新媒体的作用,利用互联网和社交平台进行精准营销和宣传。

3. 加强与旅行社、OTA等渠道的合作,拓展市场,吸引更多游客前来旅游。

以上便是我们制定的旅游生态文化建设实施方案,我们将积极落实各项措施,努力打造生态优美、文化丰富、服务周到的旅游目的地,为游客提供更好的旅游体验,为当地经济社会发展做出更大的贡献。

希望各方共同努力,共同推动旅游业的健康发展,共同分享旅游业带来的红利。

中图分类号 TU984.18 文献标识码 B 文章编号 1003-739X (2023)05-0168-04 收稿日期 2022-11-06摘 要 具有优质自然资源的环境是康养及度假旅游产业选择的基本条件,优质的产业导入为项目的开发提供了关键的可持续发展的动力。

该文介绍了将鳄鱼产业与温泉及山水资源相结合,以康养和度假旅游为主题的园区规划。

规划在产业上将一二三产业相结合,突出科研、康养与文化价值;在空间规划上结合产业形成八大功能区,结合山水地势形成视线通廊,重点规划标志性空间节点和标志性建筑,注重开发与保护相结合,创造宜于健康生活的人工和自然环境。

关键词 鼍龙 产业 文化 空间Abstract An environment with high-quality natural resources is a fundamental condition for the selection of health and vacation tourism industries. The high-quality industrial introduction provides a key driving force for sustainable development of the project. We introduce the park planning that combines the crocodile industry with hot springs and landscape resources, with the theme of health and vacation tourism. We plan to combine primary, secondary, and tertiary industries in the industry, highlighting scientific research, health and cultural values. In terms of spatial planning, eight major functional zones are formed by combining industries, and a visual corridor is formed by combining landscape topography, with a focus on planning landmark spatial nodes and landmark buildings. We also emphasize the combination of development and protection, so as to create an artificial and natural environment suitable for healthy living. Keywords Alligator dragon, Industry, Cultural, Space福建永定鼍龙生态文化度假区概念性规划Conceptual Planning of Yongding Alligator Dragon Ecological and Cultural Resort in Fujian王菲菲 | Wang Feifei 吕 丹 | Lyu Dan1 项目选址 1.1 产业价值我国古代称鳄鱼为“鼍龙”,见明·李时珍《本草纲目·鳞一·鼍龙》。

旅游生态区工作方案随着旅游业的快速发展,旅游生态区的建设和管理成为了各地政府和旅游企业的重要任务。

旅游生态区是指为了保护自然生态环境和提供游客休闲娱乐的区域,其建设和管理需要综合考虑环境保护、旅游开发、社会经济等多个方面的因素。

为了更好地推动旅游生态区的建设和管理工作,制定一套科学合理的工作方案是至关重要的。

本文将从规划建设、环境保护、旅游开发、管理运营等方面,提出一份旅游生态区工作方案。

一、规划建设。

1.明确定位,首先要明确旅游生态区的定位,是以自然风光为主打,还是以文化历史为特色,还是以休闲度假为主题。

根据不同的定位,确定旅游生态区的规划建设重点和方向。

2.合理规划,在规划建设过程中,要充分考虑生态环境保护和可持续发展的原则,合理规划景区内的道路、建筑、设施等,尽量减少对自然环境的破坏。

3.利用资源,充分利用旅游生态区所在地的资源,包括自然资源、人文资源等,打造具有地方特色和吸引力的旅游目的地。

二、环境保护。

1.生态修复,对于已经受到破坏的自然生态环境,要进行生态修复和植被恢复工作,还原原始的自然景观。

2.生态监测,建立完善的生态监测体系,定期对旅游生态区内的生态环境进行监测和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。

3.宣传教育,加强对游客的环保宣传教育,提倡绿色出行和环保意识,共同保护好旅游生态区的环境。

三、旅游开发。

1.特色项目,根据旅游生态区的定位和特色,开发具有吸引力的旅游项目,例如生态游、徒步旅行、野外露营等。

2.配套设施,建设完善的旅游设施和服务设施,包括停车场、卫生间、餐饮、住宿等,提升游客的旅游体验。

3.文化活动,举办丰富多彩的文化活动,如传统节日庆典、民俗表演等,让游客在享受自然风光的同时,也能感受到当地的文化魅力。

四、管理运营。

1.安全管理,加强旅游生态区的安全管理工作,确保游客的人身安全和财产安全。

2.服务质量,提升旅游服务质量,培训员工的服务意识和专业技能,让游客感受到真正的热情和专业。

长治市人民政府关于平顺生态文化旅游示范区总体规

划(2022-2035年)的批复

文章属性

•【制定机关】长治市人民政府

•【公布日期】2023.08.04

•【字号】长政函〔2023〕35号

•【施行日期】2023.08.04

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】城乡规划

正文

长治市人民政府关于平顺生态文化旅游示范区总体规划

(2022-2035年)的批复

平顺县人民政府:

你县《平顺生态文化旅游示范区总体规划(2022-2035年)》已收悉,经研究,现批复如下:

一、原则同意《平顺生态文化旅游示范区总体规划(2022-2035年)》(以下简称《总体规划》)。

二、平顺生态文化旅游示范区要立足自身特色,以建设国内顶级、国际一流的康养度假旅游目的地为总目标,构建以休闲度假为核心的文旅产业为主导,以中医药健康产业、现代特色农业为两翼,集林业、教育、医疗等多产业融合的立体化产业体系。

三、平顺生态文化旅游要依据《总体规划》中的发展目标与战略、空间管制规划建设、生态环境分析与发展引导、产业发展规划、道路交通与游线规划等有序推进规划实施。

长治市人民政府2023年8月4日。