教育心理学(1)

- 格式:doc

- 大小:159.00 KB

- 文档页数:30

教育心理学-----物理2班1..教育心理学:是研究学与教的基本心理规律的科学。

它是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科。

2.实验研究:是指创设一定的情景,对某些变量进行操纵或控制以揭示教育、心理现象的原因和发展规律的研究。

这种研究的基本目的是揭示变量之间的因果关系。

3.行动研究:是指有计划有步骤的对教学实践中产生的问题由教师或研究人员共同合作边研究边行动以解决实际问题为目的的一种科学研究方法。

4. 最近发展区:是指教师在教学时,必须考虑两种发展水平,一种是儿童现有的发展水平,另一种是在他人,尤其是成人指导的情况下可以达到的较高的解决问题的水平,这两者之间的差距就叫做最近发展区。

5. 客体永久性:亦称“客体永恒性”,“永久性客体”。

系瑞士儿童心理学家J·皮亚杰研究儿童心理发展时使用的一个概念。

是指儿童脱离了对物体的感知而仍然相信该物体持续存在的意识。

如和乳儿做“藏猫儿”游戏时,你藏起来,不见了,他还用眼睛到处寻找。

儿童大约在9~12个月获得客体永久性。

(网上查出来的)6. 支架教学:教师或其他助学者通过和学习者共同完成蕴含了某种文化的活动(如数学活动、语言活动、科学活动等),为学习者参与该活动提供外部支持,帮助他们完成独立自主无法完成的任务。

7. 智慧技能的学习:指运用符号或概念与环境交互作用的能力的学习。

(p32)8. 动作技能的学习:指通过身体动作的质量的不断改善而形成的整体动作模式的学习。

9.练习律:(law of exer。

ise)桑代克提出的学习三定律之一,指学习需经过多次重复才能完成,它包括应用律(使用律)和失用律(不用律)。

应用律是指个体对刺激一反应间的可变联结应用的次数越多,则刺激一反应间的联结就越强。

失用律则是指应用的次数越少,则刺激一反应间的联结就越弱。

10.准备律:指学习者在学习开始时的预备定势。

学习者有准备而又给以活动就感到满意,有准备而不活动则感到烦恼,学习者无准备而强制以活动也感到烦恼。

第2章教育心理学与高等教育心理学1、一个完整的教学活动过程包括____、任务分析、____、____、实施教学和____六个方面。

【答案】明确教学目标确定学生原有水平设计教学课程教学评价2、“学生的学与教师的教”反映了教育心理学对象的____。

【答案】特殊性3、高等学校具有____、____和____的三大职能。

【答案】教学科研直接服务社会4、新中国成立以来,我国教育心理学的发展大致经历了____、____、____、____四个时期。

【答案】改造繁荣破坏新生5、高等教育心理学的重要作用是有助于____、有助于____、有助于____。

【答案】提高师资水平提高教育教学质量进行教育教学改革6、高等教育心理学研究的具体方法有____、____、____及个案法等。

【答案】观察法实验法调查法7、青年大学生正处于从不成熟到成熟的过渡阶段,他们的生理和心理都在迅速发展,所以高等教育心理学的研究必须坚持____,从____的角度来分析影响大学生心理发展的诸要素,研究大学生心理发展的趋势和阶段。

【答案】发展的原则发展8、教师队伍建设的重点在于提高青年教师的____。

【答案】教学水平9、在科学技术迅速发展的今天,教师逐渐成为一种专门职业,高校青年教师必须充分了解和认识教师职业的____,熟练地掌握和运用____,这样才能顺利实现由学生到教师的角色转换,才能尽快成为一名合格的大学教师。

【答案】心理学基础理论职业心理技能10、教育实验法运用的核心是实验设计,实验设计中应该遵守两项基本原则:____原则和____原则。

【答案】随机化局部控制11、论述高等教育心理学研究的具体方法。

【答案】【解析】高等教育心理学由于其研究对象的特殊性,其研究的具体方法主要有以下几种:(1)观察法观察法即自然观察法,是指在自然的生活情境或教育过程中直接观察被试(学生)的外部行为表现(言语、行为和表情),从而对其心理活动进行研究的方法。

可以依据观察者的参与程度、观察的组织程度、观察的系统性进行划分。

请勿转发或上传到网上!仅供参考!第一章心理学概述一、心理学的概念心理学是研究人的心理现象发生、发展规律的科学。

心理现象包括:1.心理过程(人脑对客观现实的反映过程):(1)认识过程.指人在认识客观事物的过程中,为了弄清客观事物的性质和规律而产生的心理现象,如感觉、知觉、记忆、想象和思维等心理活动(2)情感过程.指人在认识客观事物的过程中所引起的人对客观事物的某种态度的体验或感受。

(3)意志过程指由认识的支持与情感的推动,使人有意识地克服内心障碍与外部困难而坚持实现目标的过程。

2.个性心理(个体身上稳定的心理特征的综合):(1)个性倾向性.个性倾向性是决定个体对事物的态度和行为的内部动力系统,是具有一定的动力性和稳定性的心理成分。

(2)个性心理特征是个体身上经常表现出来的本质的、稳定的心理特征。

它主要包括能力、气质和性格,其中以性格为核心。

二、心理学的产生与发展(一)心理学的萌芽1. 灵魂论2. 人性论(二)心理学的产生1879年冯特在莱比锡大学建立第一个心理实验室.“心理学之父”(三)心理学的流派1.构造主义心理学:冯特和铁钦纳心理学主要研究的是意识的结构,认为意识的内容可以被分解为基本的要素.心理学应该通过实验法分解出心理的基本要素。

研究方法为内省法,依靠被试对经验的观察和描述.2. 机能主义心理学:威廉·詹姆斯心理学应该研究意识的功能和目的。

强调心理的适应功能.3. 格式塔心理学(完形心理学):韦特海默、苛勒和考夫卡人的心理活动具有整体性,并非感觉元素的机械总和。

心理学的研究对象是意识体验。

“整体大于部分之和”。

4.行为主义心理学(第一势力):华生心理是一个黑箱,心理学只能研究可观察的行为。

心理学研究任务在于查明刺激与反应之间的规律性关系。

新行为主义(斯金纳):有机体的行为是主动选择和适应的结果.任何有机体都倾向于重复指向积极后果的行为,而不去重复指向消极后果的行为。

5. 认知心理学诞生的标志:奈瑟《认知心理学》心理学研究人的内部的认知活动。

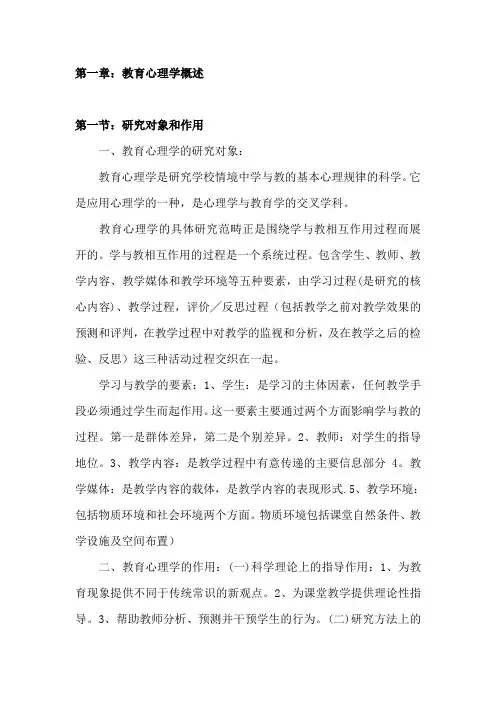

第一章:教育心理学概述第一节:研究对象和作用一、教育心理学的研究对象:教育心理学是研究学校情境中学与教的基本心理规律的科学。

它是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科。

教育心理学的具体研究范畴正是围绕学与教相互作用过程而展开的。

学与教相互作用的过程是一个系统过程。

包含学生、教师、教学内容、教学媒体和教学环境等五种要素,由学习过程(是研究的核心内容)、教学过程,评价╱反思过程(包括教学之前对教学效果的预测和评判,在教学过程中对教学的监视和分析,及在教学之后的检验、反思)这三种活动过程交织在一起。

学习与教学的要素:1、学生:是学习的主体因素,任何教学手段必须通过学生而起作用。

这一要素主要通过两个方面影响学与教的过程。

第一是群体差异,第二是个别差异。

2、教师:对学生的指导地位。

3、教学内容:是教学过程中有意传递的主要信息部分4。

教学媒体:是教学内容的载体,是教学内容的表现形式.5、教学环境:包括物质环境和社会环境两个方面。

物质环境包括课堂自然条件、教学设施及空间布置)二、教育心理学的作用:(一)科学理论上的指导作用:1、为教育现象提供不同于传统常识的新观点。

2、为课堂教学提供理论性指导。

3、帮助教师分析、预测并干预学生的行为。

(二)研究方法上的指导作用:1、帮助教师应用研究的方法来了解问题,2、帮助教师结合实际教学进行创造性的、持续的研究。

二、教育心理学的研究内容教育心理学的具体研究范畴是围绕学与教相互作用过程而展开的。

学与教相互作用过程是一个系统过程,包含学生、教师、教学内容、教学媒体和教学环境等五种要素;由学习过程、教学过程和评价/反思过程这三种活动过程交织在一起。

(一)学习与教学的要素1.学生学生是学习的主体因素,任何教学手段必须通过学生而起作用。

学生从两个方面来影响学与教的过程。

第一是群体差异,第二是个体差异,学生是教育心理学研究的主要范畴。

2.教师指导地位,关键作用一般表现为教学大纲、教材和课程。

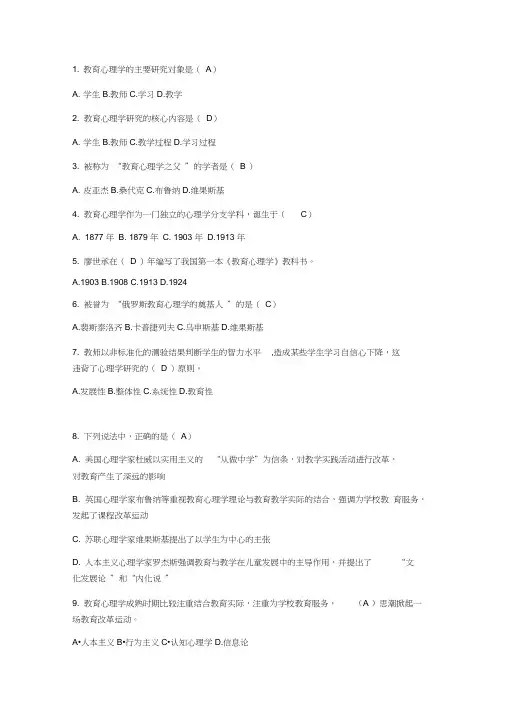

1. 教育心理学的主要研究对象是(A)A. 学生B.教师C.学习D.教学2. 教育心理学研究的核心内容是(D)A. 学生B.教师C.教学过程D.学习过程3. 被称为“教育心理学之父”的学者是(B )A. 皮亚杰B.桑代克C.布鲁纳D.维果斯基4. 教育心理学作为一门独立的心理学分支学科,诞生于(C)A. 1877 年B. 1879 年C. 1903 年D.1913 年5. 廖世承在(D )年编写了我国第一本《教育心理学》教科书。

A.1903B.1908C.1913D.19246. 被誉为“俄罗斯教育心理学的奠基人”的是(C)A.裴斯泰洛齐B.卡普捷列夫C.乌申斯基D.维果斯基7. 教师以非标准化的测验结果判断学生的智力水平,造成某些学生学习自信心下降,这违背了心理学研究的( D )原则。

A.发展性B.整体性C.系统性D.教育性8. 下列说法中,正确的是(A)A. 美国心理学家杜威以实用主义的“从做中学”为信条,对教学实践活动进行改革,对教育产生了深远的影响B. 英国心理学家布鲁纳等重视教育心理学理论与教育教学实际的结合,强调为学校教育服务,发起了课程改革运动C. 苏联心理学家维果斯基提出了以学生为中心的主张D. 人本主义心理学家罗杰斯强调教育与教学在儿童发展中的主导作用,并提出了“文化发展论”和“内化说”9. 教育心理学成熟时期比较注重结合教育实际,注重为学校教育服务,(A )思潮掀起一场教育改革运动。

A•人本主义B•行为主义C•认知心理学D.信息论10. ( C)即研究如何使学生共享教与学过程中所涉及的人类资源,如何在一定背景下将学生组织起来一起学习。

A•主动性研究B•反思性研究C•合作性研究D.社会文化研究11. 有人把(D )比喻为“科学研究的前门”。

A.访谈法B.测验法C.实验法D.观察法12. 教育心理学受弗洛伊德理论的影响,扩展了研究领域,同时程序教学兴起的时期大致在(B)A. 19 世纪末20 世纪初B. 20 世纪20 年代到50 年代末C. 20 世纪60 年代到70 年代末D.20 世纪80 年代以后13. 教育心理学是(C )的一种,是心理学与教育学的交叉学科。

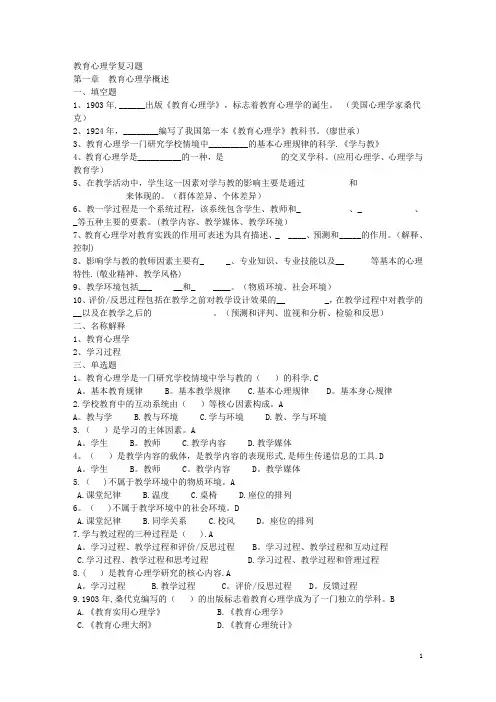

教育心理学复习题第一章教育心理学概述一、填空题1、1903年,______出版《教育心理学》,标志着教育心理学的诞生。

(美国心理学家桑代克)2、1924年,________编写了我国第一本《教育心理学》教科书。

(廖世承)3、教育心理学一门研究学校情境中_________的基本心理规律的科学.《学与教》4、教育心理学是__________的一种,是的交叉学科。

(应用心理学、心理学与教育学)5、在教学活动中,学生这一因素对学与教的影响主要是通过和来体现的。

(群体差异、个体差异)6、教一学过程是一个系统过程,该系统包含学生、教师和_ 、_ 、_等五种主要的要素。

(教学内容、教学媒体、教学环境)7、教育心理学对教育实践的作用可表述为具有描述、_ ____、预测和_____的作用。

(解释、控制)8、影响学与教的教师因素主要有_ _、专业知识、专业技能以及__ 等基本的心理特性.(敬业精神、教学风格)9、教学环境包括___ __和_ ____。

(物质环境、社会环境)10、评价/反思过程包括在教学之前对教学设计效果的__ _,在教学过程中对教学的__以及在教学之后的。

(预测和评判、监视和分析、检验和反思)二、名称解释1、教育心理学2、学习过程三、单选题1。

教育心理学是一门研究学校情境中学与教的()的科学.CA。

基本教育规律 B。

基本教学规律 C.基本心理规律 D。

基本身心规律2.学校教育中的互动系统由()等核心因素构成。

AA。

教与学 B.教与环境 C.学与环境 D.教、学与环境3.()是学习的主体因素。

AA。

学生 B。

教师 C.教学内容 D.教学媒体4。

()是教学内容的载体,是教学内容的表现形式,是师生传递信息的工具.DA。

学生 B。

教师 C。

教学内容 D。

教学媒体5.( )不属于教学环境中的物质环境。

AA.课堂纪律B.温度C.桌椅D.座位的排列6。

( )不属于教学环境中的社会环境。

DA.课堂纪律B.同学关系C.校风 D。

![[教育学]教育心理学第一章知识要点](https://uimg.taocdn.com/fa3e58ff4431b90d6d85c716.webp)

第一章教育心理学概述本章的重点较少,以往的试题中涉及本章内容的基本是选择题、填空题和简答题,较少有论述题.重点是:1.教育心理学的概念.2.学习与教学的要素。

3.学习与教学的过程。

4.教育心理学的作用。

第一节教育心理学的研究对象与研究内容一、教育心理学概述(一)教育心理学的界定教育心理学可以从广义与狭义两个方面理解。

广义的教育心理学是指研究教育实践中各种心理与行为规律的科学.它既包括学校教育心理学,也包括家庭和社会教育心理学。

狭义的教育心理学专指学校教育心理学。

即教育心理学是一门研究学校情境中学与教的基本心理规律的科学。

(二)教育心理学的研究对象教育心理学是应用心理学的一种,是心理学与教育学的交叉学科.其研究对象就是如何学、如何教以及学与教之间的相互作用。

具体说,教育心理学旨在理解学生的学习心理,并根据其创设有效的教学情境,从而促进学生的学习。

二、教育心理学的研究内容教育心理学的具体研究范畴是围绕学与教相互作用过程而展开的。

学与教相互作用过程是一个系统过程,该系统包括五要素和三过程,即教育心理学的研究内容包含以下两方面:(一)学习与教学的要素1.学生学生是学习的主体因素,主要从两个方面来影响学与教的过程.第一是群体差异,包括年龄、性别和社会文化差异等。

第二是个体差异,包括先前知识基础、学习方式、智力水平、兴趣和需要等差异.2.教师教师是履行教育教学职责的专业人员,在教学过程中,教师起着主导作用,是教育活动的执行者。

学校教育需要按照特定的教学目标来最有效地组织教学,教师在其中起着关键的作用。

教师这一要素主要涉及敬业精神、专业知识、专业技能以及教学风格等方面。

3.教学内容教学内容是学与教的过程中有意传递的主要信息部分,一般表现为教学大纲、教材和课程。

教学大纲是课程计划中每门学科以纲要的形式编定的、有关学科教学内容的指导性文件.教材是教师和学生据以进行教学活动的材料。

狭义上的课程特指某一门学科。

4.教学媒体教学媒体是教学内容的载体,是教学内容的表现形式,是师生之间传递信息的工具。

《教育心理学》名词解释(一).txt我们用一只眼睛看见现实的灰墙,却用另一只眼睛勇敢飞翔,接近梦想。

男人喜欢听话的女人,但男人若是喜欢一个女人,就会不知不觉听她的话。

《教育心理学》名词解释(一)/ 来源:教师招聘信息网浏览次数:3053《教育心理学》名词解释(一)1~50道1、学习准备:是指学生原有的知识水平或心理发展水平对新的学习的适应性,即学生在学习新知识时,那些促进或妨碍学习的个人生理、心理发展的水平和特点。

2、关键期:个体早期生命中有一个比较短暂的时期,在此期间,个体对某种刺激特别敏感,过了这一时期,同样的刺激对之影响很小或没有影响,这个时期称为关键期。

3、人格:又称个性,是指决定个体的外显行为和内隐行为并使其与他人的行为有稳定区别的综合心理特征。

4、自我意识:自我意识是个体对自己以及自己与周围事物的关系的意识。

一般认为,自我意识包括三种成分:自我认识,自我体验,自我监控。

5、认知过程:是指学生借以获得信息、做出计划和解决问题的心理过程。

这个过程存在着个体之间的认知方式和认知能力等方面的个别差异。

6、学习过程:指学生在教学情境中通过与教师、同学以及教学信息的相互作用获得知识、技能和态度的过程。

7、心理发展:是指个体从出生、成熟、衰老直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列心理变化。

8、认知方式:又称认知风格,是个体在知觉、思维、记忆和解决问题等认知活动中加工和组织信息时所显示出来的独特而稳定的风格。

9、掌握学习:是指向不同能力水平的学生提供最佳的教学和给予足够的学习时间而使绝大多数学生达到掌握的程度(通常要求成功地完成80-90%的教学评价项目)。

10、性格:是指个体在生活过程中形成的对现实的稳固的态度以及与之相适应的习惯化的行为方式。

11、广义的学习:是指人和动物在生活过程中,凭借经验而产生的行为或行为潜能的相对持久的变化。

12、知识:是客观事物的特征和联系在人脑中的主观映象,它是来自反映的对象本身的认知经验。

大学课程《教育心理学》章节试题及答案一、选择题1.西方公认的科学教育心理学的创始人是(A)。

’A.桑代克B.斯金纳C.华生D.布鲁纳2.科学教育心理学的诞生是在(A)。

A.1903年B.1913年C.1924年D.1934年3.1877年(D)出版了世界上第一本命名为《教育心理学》的书。

A.赫尔巴特B.桑代克C.华生D.卡普捷列夫4.(D)年,美国心理学家桑代克编著出版的《教育心理学》,是西方第一部以教育心理学命名的专著。

A.1877B.1901C.1889D.19035.教育心理学主要研究的是学校教育中的(D)。

A.学生的学习B.教育措施C.学校环境D.教与学的规律6.小学教育心理学研究的对象是(D)。

A.人的本质及其改变的规律B.教与学的科学C.教育过程中的行为D.学校教育环境中学、教与环境三者互动时的心理活动及其规律7.学校教育中学、教与环境三者之间的关系是(D)。

A.彼此独子B.相互并列C.二者并重D.自成系统和互成系统的关系8.教育心理学着重考察与研究的是(D)。

A.学生心理B.教师心理C.管理心理D.教与学在环境条件制约下互动时学生心理9.教育心理学创建时期的时间大致为(C)。

A.19世纪20年代以前B.19世纪80年代C.20世纪20年代以前D.20世纪80年代10.教育心理学的发展时期是(B)。

A.20世纪20年代以前B.20世纪20年代--50年代C.20世纪60年代5~_70年代D.20世纪80年代以后11.教育心理学完善时期的时间大致为(D)。

A.19世纪20年代以前B.19世纪80年代C.20世纪20年代以前D.20世纪80年代以后12.20世纪初,我国出现的第一本教育心理学著作是1908年由房东岳翻译,日本的小原又一撰写的(A)。

A.《教育实用心理学》B.《教育心理学》C.《教育心理大纲》D.《教育统计》13.乌申斯基的代表作(B),对心理学发展成果进行了总结。

A.《大教学论》B.《人是教育的对象》C.《教育心理学》D.《教育心理大纲》14.学习的主体因素是(A)。

1.学与教的过程从宏观上说包括5个要素,下面选项中不属于其中的是( B )。

A.学生与教师B. 教育行政部门C.教学内容D.教学媒体和教学环境2.教育心理学中各家各派学习理论之争也都集中体现在对( A ) 的不同解释上。

A.学习过程B.教学过程C.评价过程D.反思过程3.1903年,美国心理学家( D ) 出版了《教育心理学》,这是西方第一本以教育心理学命名的专著。

A.杜威B.加涅C.乌申斯基D.桑代克4. ( C )提出“以学生为中心”的主张。

A.杜威B.鲁宾斯坦C.罗杰斯D.布鲁纳5.负有理论发展与实践指导双重使命的研究范式是( B ).A.教育行动研究B. 设计型研究C.质性研究D.定量研究1.根据皮亚杰的观点,可以同时从两个或两个以上角度思考问题,这一特征是儿童认如发展水平达到哪个阶段的重要标志? ( C )A.感知运动阶段B.前运算阶段C.具体运算阶段D.形式运算阶段2.自我中心是哪一个阶段的主要特征? ( B )A.感知运动阶段B. 前运算阶段C.具体运算阶段D.形式运算阶段3.在2~3岁孩子的房间内,所有的桌子、椅子、水金和壁柜都是儿童尺寸的,以便孩子尽可能自己做事。

在这种房间的孩子可能发展( A )。

A.自主性B.主动性C.勤奋感D.信任4.根据埃里克森的人格发展理论,6~12岁的儿童要解决的主要矛盾是( C )A自主感对羞耻感 B.主动感对内疚感 C.勤奋感对自卑感 D.自我同一性对角色混乱1.个体能正确建构自我,知道如何用这些意识察觉做出适当的行为,并规划、引导自己的人生。

这种能力属于加德纳多元智能理论中的( D )。

A.语言智能B.逻辑——数学智能C.空间智能D.内省智能2.某学生喜欢通过接触和操作物体来学习,并对能动手参与的活动更感兴趣,那么他最可能属于以下哪种学习者?( C )A.视觉型学习者B.听觉型学习者C.动觉型学习者D.触觉型学习者3.有的人判断客观事物时容易受外来因素的影响和干扰,这种认知方式属于( A )A.场依存型B.场独立型C.冲动型D.沉思型4.以下测验中,常被用来测量场依存型——独立型的是( B ).A.大五人格测验B. 镶嵌图形测验C.房—树—人测验D.瑞文推理测验1.下面哪种情况发生了学习? ( D )A.小李从亮处走进暗室,视力显著提高B.小明喝酒后脾气变得暴躁C小张服用兴奋剂后百米赛跑夺冠 D.大猩猩模仿游人吃饼干2.下面哪种学习不属于学习的主体分类? ( C )A.人类学习B.机器学习C.网络学习D.动物学习3.下列哪种学习的复杂程度比概念学习高? ( A )A规则学习 B.信号学习 C.辨别学习 D.连锁学习4.下列哪种学习不属于加涅所划分的学习结果类型? ( B )A.态度B.习惯C.言语信息D.运动技能5.下面哪种学习属于有意义的接受学习? ( C )A.科学家探索新材料B.小学生通过编打油诗背诵圆周率的小数点后十位C.中学生听讲座,理解概念之间的关系D.儿童尝试错误走迷宫1.心理学家桑代克的迷笼实验证明了学习是(A)A.建立刺激——反应联结的规程B.认知同化的过程C.产生顿悟的杖程D.信息加工统程2.“一时遭蛇唬,十年伯外绳”反映了条件作用的( C )A.消退B.分化C.泛化D.维特3.经典性条件作用理论认为,有机体学会对某一特定的条件刺激做出条件反应以后,类似的刺激也能诱发其条件反应,这一现象称为( B )。

普通心理学一、普通心理学概念心理学是对心理现象的阐述并揭露其本质和规律的科学。

包括:心理过程和个性心理。

(一)心理现象1.心理过程:(1)认识过程:感觉、知觉、记忆、想象、思维等(2)情绪情感(3)意志过程2.个性心理:(1)个性心理倾向性:需要、动机、兴趣、爱好、信念、理想、世界观等(2)个性心理特征:性格、气质、能力(二)心理本质1.心理是脑的机能,脑是心理活动的器官:心理是人脑对客观现实的主观反应。

神经元是神经系统的基本结构单位和功能单位。

脑神经共有12对。

运动区——额叶;躯体感觉区——顶叶:调节机体的触、温、动、感觉等;视觉——枕叶;听觉——颞叶。

视听觉位于中脑。

反射是神经系统活动的基本形式,神经活动的基本过程:兴奋和抑制。

神经系统是心理活动的主要物质基础。

2.脑功能的集中表现——反射第一信号系统:由各种视觉、触觉、味觉、嗅觉的具体信号引起的反射,人和动物共有。

如:看到别人吃梅子就流口水。

望梅止渴。

第二信号系统:由抽象语言文字引起的条件反射,人类所特有的。

如:看到梅子二字牙就发酸。

谈梅生津。

(三)心理学的发展亚里士多德的《论灵魂》是历史上第一部论述各种心理现象的著作。

1879年德国心理学家冯特在莱比锡大学建立世界上第一个心理学实验室。

1.心理学的派别(1)构造主义:冯特、铁钦纳。

主张心理学应研究人们的直接经验即意识,采用内省法。

(2)机能主义:詹姆士、杜威、安吉尔。

意识是一种持续不断、川流不息的过程。

(3)行为主义(第一势力):华生、斯金纳。

主张用实验方法研究行为。

(4)格式塔心理学:韦特海默、苛勒、考夫卡。

强调心里是一个整体,完形心理学。

(5)精神分析心理学(第二势力):佛洛伊德。

重视动机和无意识现象的研究。

本我:遵循快乐原则。

(6)人本主义(第三势力):主张促进人的健康成长和潜能的实现。

(7)现代认知:奈塞尔、皮亚杰。

信息加工。

(四)心理学研究的基本原则1.客观性原则2.联系性原则3.发展性原则4.教育性原则5.分析与综合的原则第一章感觉和知觉(一)感觉1.感觉的概念感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

是一种最简单的心理现象,是认识的起点。

2.感觉的分类外部感觉:视觉听觉嗅觉味觉皮肤觉内部感觉:机体觉平衡觉运动觉3.基本味觉:酸甜苦咸鲜痛觉:辣4.感受性:对刺激的感受能力。

感觉阈限:能引起感觉的刺激量。

5.绝对感受性:指刚刚能觉察出最小刺激量的能力。

绝对感觉阈限:指刚刚能引起某种感觉的最小刺激量,即引起感觉的最小值。

6.差别感受性:指刚刚能觉察出两个同类刺激物之间的最小差异量的能力。

差别感觉阈限:指刚刚能引起两个同类刺激物之间的最小差别量,又叫最小可觉差。

7.感受性的变化同一感觉中的相互作用(1)感觉适应由于刺激物对感觉器官的持续作用,从而使感受性提高或降低的现象视觉适应:明适应——从暗到明,感受性降低暗适应——从明到暗,感受性提高,感觉阈限下降。

所以,视觉适应感受性有时提高有时降低听觉适应嗅觉适应:入芝兰之室,久而不闻其香,入鲍鱼之肆,久而不闻其臭。

味觉适应:饭店厨师由于连续品尝,到后来做出的菜会越来越咸。

触压觉适应:冬天,刚刚穿上棉衣时,会感觉有压力,随着时间的延续,这种压力的感受性会很快降低,甚至最终消失。

温度觉适应:下河游泳起初感到河水是冰凉的,几分钟后就会感觉河水不再那样冰凉了。

我们在热水里洗澡刚开始感到水很烫几分钟后就会感到水不再那样烫了。

(2)感觉对比同一感受器接受不同刺激而使感受性发生变化的现象。

同时对比:几个刺激物同时作用于同一感受器时产生同时对比。

如同一灰色纸片放在白色背景上显得暗些,放在黑色背景上则显得亮些。

继时对比:刺激物先后作用于同一感受器时会产生继时对比现象。

如吃糖后吃苹果会觉得苹果酸。

吃苦药后喝白开水也觉得甜。

(3)感觉后效对感受器的刺激作用停止以后,感觉并不立即消失,还能保持一个极短的时间。

视觉后像:正后像——品质与原像相同,负后像——相反,补色。

如注视发光的灯泡几秒钟,再闭上眼睛,就会感到眼前有一个同灯泡差不多的光源出现在黑暗的背景里,这时出现的就是正后像。

正后象出现以后,如果我们把视线转向白色的背景,就会感到在明亮的背景上有黑色的斑点,因为此时出现的后像和刺激在品质上是相反的,所以是负后像。

如电影中活动的画面利用人的视觉后象。

不同感觉间的相互作用(1)不同感觉间的相互影响望梅止渴视觉对内脏感觉的影响(2)不同感觉的相互补偿如盲人丧失视觉能力,而其听觉能力和触觉能力相对提高。

如聋哑人的视觉相对发达。

(3)联觉一种感觉引起另一种感觉的心理现象。

如听到小刀刮竹子的声音时就觉得很冷浑身不舒服。

如红橙黄引起人温暖的感觉,蓝青绿引起寒冷的感觉。

(二)知觉人脑对直接作用于感觉器官的客观事物整体的反映。

1.知觉特征(1)知觉选择性:将对象从背景中分化出来。

主动有意的选择知觉对象。

如两可图形嘈杂声中听到自己的名字。

(2)知觉的整体性刺激不完备,根据个别对象,知觉到一个整体,看东西时整体性优先。

如万绿丛中一点红,把绿归为一组。

(3)知觉的理解性根据已有的知识经验,对事物进行加工处理,力求对知觉对象作出某种解释,赋予其一定的意义。

如一个人换了衣服和发型,但我们依然能认出他。

如医生根据以往的知识经验从X光片上看到不为一般人所察觉的病。

如一叶知秋,内行看门道外行看热闹。

(4)知觉的恒常性知觉并不因知觉的物理条件的变化而变化,仍然保持相对稳定和不变的特性。

如不同距离看同一个人。

明度形状颜色恒常。

2.知觉的种类:物体社会错觉物体知觉(1)空间知觉:包括形状知觉,大小知觉,深度知觉,方位知觉。

深度知觉指对客观物体在三维空间的距离深度凹凸等信息反映。

视崖实验证明了深度知觉的存在。

如辨别汉字的偏旁部首结构是空间知觉。

(2)时间知觉(3)运动知觉包括真动知觉和似动知觉。

似动实质是静止的。

动景运动:如一本图画书连续翻页好像里边事物在动。

诱导运动:如夜空中的月亮是相对静止的,而浮云在动。

但由于浮云的运动,人们看到月亮在动,而云是静止的。

自主运动:如在暗室里点燃一支熏香或烟头,并注视着这个光点,你会看到这个光点似乎在运动。

运动后效:注视向一个方向运动的物体之后,再看静止的物体,就会觉得静止的物体似乎在动。

社会知觉(1)第一印象又称首因效应,指与陌生人初次见面时给自己留下的印象。

如第一次见面留下的印象。

(2)近因效应指最近获得的有关熟人的信息给人留下的深刻印象和强烈影响。

如与熟人多次交往,最近印象使人重新认识她,并产生的印象。

(3)晕轮效应对某个人的某方面的品质特征形成印象后,就会影响对这个人其他方面的好或不好的看法。

如一俊遮百丑。

一坏百坏。

情人眼里出西施。

觉得某老师很有魅力,就喜欢听她的课。

(4)刻板印象(共同特质)指对社会上的各类人群所持有的固定的看法。

如认为山东人身材魁梧正直豪爽能吃苦耐劳,浙江人聪明伶俐能随机应变。

错觉错觉是对事物不正确的知觉。

只有客观条件具备,错觉必然产生,难以避免。

(1)视错觉(2)形重错觉:如用手比较一斤铁和一斤棉花的重量时,总觉得一斤铁比一斤棉花重。

(3)运动错觉:如自己乘坐的车未动而邻车前行时,会觉得自己乘坐的车向后退。

如注视瀑布时,水从山顶向下流,但往往产生山石腾空而上的错觉。

(4)时间错觉:如光阴似箭。

如一日三秋。

如度日如年。

如一日不见如隔三秋。

(5)方位错觉:坐火车时开始向某个方向,行驶一段时间后,火车改变了行驶方向,人们也仍然觉得火车在向原来的方向行驶。

(三)感知规律在教育中的应用1 直观教学的基本形式(1)实物直观:直接感知要学习的实际事物如图片(2)模象直观:对事物的模象的直接感知。

如模型模拟ppt(3)言语直观:通过语言对事物的了解。

最为便利和经济的直观教学手段。

2.如何利用感知规律,促进直观教学?(1)灵活运用各种直观方式(2)运用知觉的组织原则,突出直观对象的特点。

强度律:直观对象必须达到一定强度,才能让学生清晰感知。

如教师讲课时,声音要洪亮。

如板书要清晰。

如课件字不宜太小。

差异律:将对象从背景中区分出来。

如要求教师在写黑板字时尽量用白色粉笔。

如万绿丛中一点红。

如鹤立鸡群。

活动律:指活动的对象较之静止的对象容易感知。

如多媒体模拟植物的生长过程。

如夜晚闪动的霓虹灯。

组合律:把相近的东西放在一起,构成一个整体,容易人们清晰的感知。

如板书时章与章,节与节不同内容之间要留空间。

(3)教会学生观察方法,养成良好的观察习惯(4)让学生充分参与直观过程3.观察力的培养观察是知觉的特殊形式和高级形式。

是有目的,有计划,比较持久的知觉。

(1)观察的品质客观性全面性:如既见树木又见森林准确性:能辨别事物之间的微小差别。

如儿童刚学习鸟与乌字常混淆。

敏捷性:创造性4.如何培养学生的观察力?(1)引导学生明确观察的目的和任务(2)充分的准备周密的计划(3)加强个别指导(4)引导学生学会记录整理观察结果(5)引导学生开展讨论交流并汇报观察结果第二章记忆一记忆概念记忆是人脑对过去经验的保持和再现。

记忆的三个基本环节:识记,保持,回忆或再认。

记忆的过程:编码,贮存和提取二记忆的分类(一)根据信息加工与存储的内容不同1.陈述性记忆:指对有关事实和事件的记忆。

2.程序性记忆:对如何做事情的记忆,包括知觉技能,认知技能和运动技能的记忆。

如一个人学会骑自行车,很多年不骑也不会忘。

(二)根据记忆的内容和经验对象1.形象记忆:以感知过的事物形象为内容的记忆。

这些具体形象可以是视觉,听觉,嗅觉,触觉或味觉的形象。

如人对看过一幅画,听过一首音乐的记忆。

2.情绪记忆:以过去体验的情绪或情感为内容的记忆。

如学生接到大学录取通知书的愉快心情。

如一朝被蛇咬,十年怕井绳。

3.逻辑记忆:以思想概念或命题等形式为内容记忆。

如对数学公式定理哲学命题的记忆。

4.动作记忆:以人们过去的操作行为为内容的记忆。

如体育课的体操动作,武术套路,上实验课的操作过程。

(三)根据记忆时意识参与的程度1.外显记忆:指个体有意识地或主动地收集某些经验用以完成当前任务时表现出来的记忆。

如考试前有意识的回忆之前学习过的知识。

2.内隐记忆:不需要意识参与或不需要有意回忆的情况下,个体的已有经验自动对当前任务产生影响而表现出来的记忆。

如经常使用手机发短信的人,即使在黑暗的屋子里也能准确无误的找出每个字母的位置。

(四)图尔文将长时记忆分为1.人们根据时空关系对某个事件的记忆。

如想起自己参加过的一个会议或曾经去过的地方。

2.语义记忆:对字词、概念、规律和公式等各种概括化知识的记忆。

如记住一年有四季。

(五)根据记忆材料保持长短1.瞬时记忆:不超过2秒,信息量大,时间短,信息原始,形象鲜明,容易衰退。

2.短时记忆:1分钟以内,容量为7+-2个组块,或5~9个组块。