尿崩症临床路径

- 格式:docx

- 大小:13.33 KB

- 文档页数:3

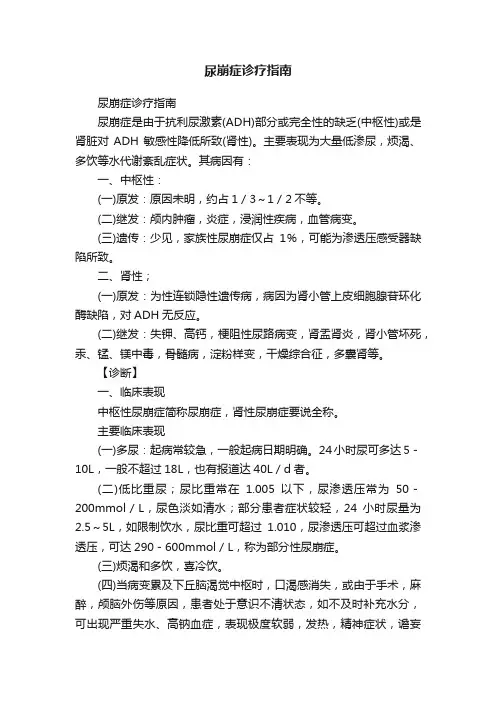

尿崩症诊疗指南尿崩症诊疗指南尿崩症是由于抗利尿激素(ADH)部分或完全性的缺乏(中枢性)或是肾脏对ADH敏感性降低所致(肾性)。

主要表现为大量低渗尿,烦渴、多饮等水代谢紊乱症状。

其病因有:一、中枢性:(一)原发:原因未明,约占1/3~1/2不等。

(二)继发:颅内肿瘤,炎症,浸润性疾病,血管病变。

(三)遗传:少见,家族性尿崩症仅占1%,可能为渗透压感受器缺陷所致。

二、肾性;(一)原发:为性连锁隐性遗传病,病因为肾小管上皮细胞腺苷环化酶缺陷,对ADH无反应。

(二)继发:失钾、高钙,梗阻性尿路病变,肾盂肾炎,肾小管坏死,汞、锰、镁中毒,骨髓病,淀粉样变,干燥综合征,多囊肾等。

【诊断】一、临床表现中枢性尿崩症简称尿崩症,肾性尿崩症要说全称。

主要临床表现(一)多尿:起病常较急,一般起病日期明确。

24小时尿可多达5-10L,一般不超过18L,也有报道达40L/d者。

(二)低比重尿;尿比重常在1.005以下,尿渗透压常为50-200mmol/L,尿色淡如清水;部分患者症状较轻,24小时尿量为2.5~5L,如限制饮水,尿比重可超过1.010,尿渗透压可超过血浆渗透压,可达290-600mmol/L,称为部分性尿崩症。

(三)烦渴和多饮,喜冷饮。

(四)当病变累及下丘脑渴觉中枢时,口渴感消失,或由于手术,麻醉,颅脑外伤等原因,患者处于意识不清状态,如不及时补充水分,可出现严重失水、高钠血症,表现极度软弱,发热,精神症状,谵妄甚至死亡,多见于继发性尿崩症。

(五)当尿崩症合并垂体前叶功能不全时,尿崩症症状反而会减轻,糖皮质激素替代治疗后症状再现或加重。

(六)长期多尿可致膀胱容量增大,因此排尿次数相应有所减少。

(七)继发性尿崩症除上述表现外,尚有原发病的症状和体症。

二、辅助检查(一)计24h尿量,测尿比重,渗透压。

(二)空腹血糖,血电解质,必要时做OGTT。

(三)24h尿蛋白、电解质定量,肾功。

(四)禁水加压素试验(常规做),禁水时间8~18小时不等,据病情而定。

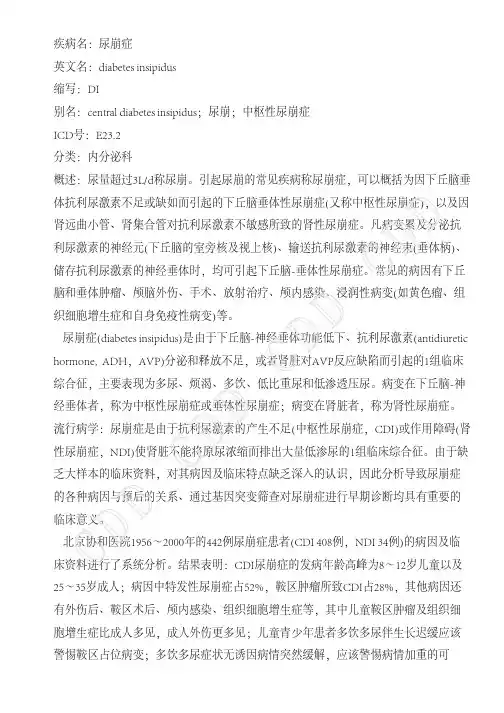

疾病名:尿崩症英文名:diabetes insipidus缩写:DI别名:central diabetes insipidus;尿崩;中枢性尿崩症ICD号:E23.2分类:内分泌科概述:尿量超过3L/d称尿崩。

引起尿崩的常见疾病称尿崩症,可以概括为因下丘脑垂体抗利尿激素不足或缺如而引起的下丘脑垂体性尿崩症(又称中枢性尿崩症),以及因肾远曲小管、肾集合管对抗利尿激素不敏感所致的肾性尿崩症。

凡病变累及分泌抗利尿激素的神经元(下丘脑的室旁核及视上核)、输送抗利尿激素的神经束(垂体柄)、储存抗利尿激素的神经垂体时,均可引起下丘脑-垂体性尿崩症。

常见的病因有下丘脑和垂体肿瘤、颅脑外伤、手术、放射治疗、颅内感染、浸润性病变(如黄色瘤、组织细胞增生症和自身免疫性病变)等。

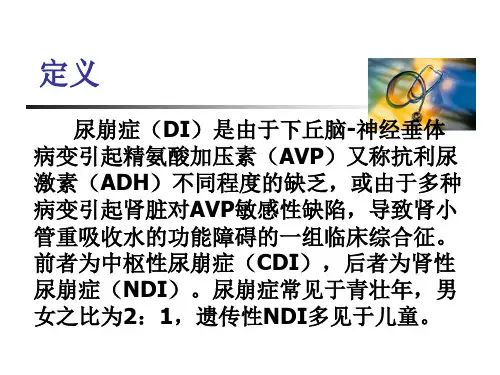

尿崩症(diabetes insipidus)是由于下丘脑-神经垂体功能低下、抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH,AVP)分泌和释放不足,或者肾脏对AVP反应缺陷而引起的1组临床综合征,主要表现为多尿、烦渴、多饮、低比重尿和低渗透压尿。

病变在下丘脑-神经垂体者,称为中枢性尿崩症或垂体性尿崩症;病变在肾脏者,称为肾性尿崩症。

流行病学:尿崩症是由于抗利尿激素的产生不足(中枢性尿崩症,CDI)或作用障碍(肾性尿崩症,NDI)使肾脏不能将原尿浓缩而排出大量低渗尿的1组临床综合征。

由于缺乏大样本的临床资料,对其病因及临床特点缺乏深入的认识,因此分析导致尿崩症的各种病因与预后的关系、通过基因突变筛查对尿崩症进行早期诊断均具有重要的临床意义。

北京协和医院1956~2000年的442例尿崩症患者(CDI 408例,NDI 34例)的病因及临床资料进行了系统分析。

结果表明:CDI尿崩症的发病年龄高峰为8~12岁儿童以及25~35岁成人;病因中特发性尿崩症占52%,鞍区肿瘤所致CDI占28%,其他病因还有外伤后、鞍区术后、颅内感染、组织细胞增生症等,其中儿童鞍区肿瘤及组织细胞增生症比成人多见,成人外伤更多见;儿童青少年患者多饮多尿伴生长迟缓应该警惕鞍区占位病变;多饮多尿症状无诱因病情突然缓解,应该警惕病情加重的可C D D C D D C D D C DD能。

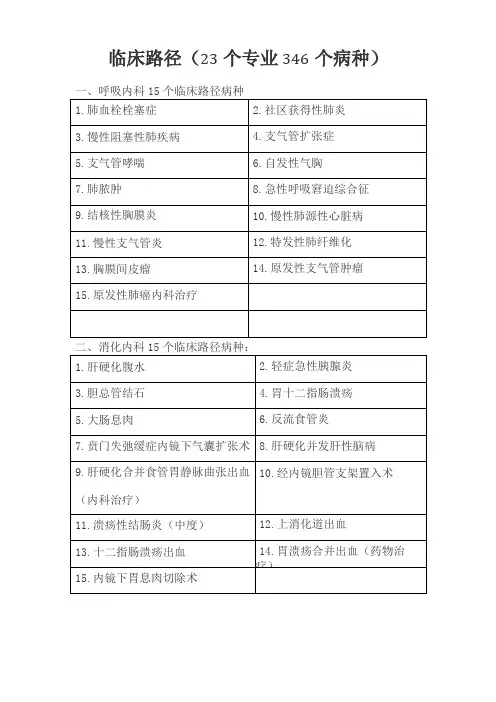

临床路径(23个专业346个病种)一、呼吸内科15个临床路径病种

二、消化内科15个临床路径病种:

四、心血管内科16个临床路径病种

六、肾内科10个临床路径病种

七、内分泌

10个临床路径病种

九、神经外科18个临床路径病种

十、骨科26个临床路径病种

卜一、泌尿外科12个临床路径病种

十二、胸外科16个临床路径病种

十三、心血管外科13个临床路径病种

十四、妇科5个临床路径病种

十五、产科10个临床路径病种

十七、小儿外科16个临床路径病种

十八、眼科13个临床路径病种

十九、耳鼻喉科15个临床路径病种

二十、口腔科16个临床路径病种

卜一、皮肤性病科11个临床路径病种

二十二、肿瘤科15个临床路径病种

二十三、精神科5个临床路径病种。

尿崩症的诊断与治疗尿崩症(diabetes insipidus)是由于垂体后叶功能低下,血管加压素(arginine vasopressin peptide, AVP;抗利尿激素,ADH)分泌不足(又称中枢性或垂体性尿崩症),或肾脏对抗利尿激素反应缺陷(又称肾性尿崩症)而引起的症候群,其特点是多尿、烦渴、低比重尿和低渗尿。

按其病情轻重分为完全性尿崩症和部分性尿崩症,按病程可分为永久性尿崩症和暂时性尿崩症。

尿崩症可发生于任何年龄,但以青少年为多见。

男性多于女性,男女之比为2:1a本章着重讨论中枢性尿崩症。

【诊断要点】(一)临床表现(1)尿崩症的临床表现是多尿、烦渴、多饮,最常见每天尿量可达5~10L,尿色清,水样无色,日夜尿量相仿,患者症状的出现常常是突然的,一般起病日期明确。

尿浓度低,随机尿标本的渗透压低于血浆渗透压[<300mmol/(kg?H2O)〕,比重都在1.005以下,更接近1.001。

(2)由于排出大量低渗、低比重的尿,血浆渗透压轻度升高,刺激口渴,每昼夜需要饮进与尿量相当的水,尿量和饮水量都相当稳定,喜冷饮。

(3)许多患者由于明显渴感而不能进固体食物,热能营养摄入不足,加之大量排尿,营养物质随之流失,故多消瘦、体力下降。

由于频繁地排尿、饮水,严重干扰了日常生活,患者昼夜不能得到良好休息,有疲乏、烦躁、头昏、食欲缺乏、体重下降及工作、学习效率降低。

(4)正常的口渴中枢功能保证了患者烦渴多饮与多尿相适应,在能充分饮水下,不会发生脱水,血清钠及血渗透压轻微升高或正常。

一些因垂体、下丘脑区肿瘤或浸润性病变而发生尿崩症的患者,病变可能同时引起下丘脑口渴中枢的损害,由于渴感缺乏,患者不能充分饮水。

这些患者都有脱水体征、软弱无力、消瘦、病情进展快,后期都有嗜睡、明显精神异常、代谢紊乱、腺垂体功能减退,或还有肿瘤引起压迫症状,颅内压增高,死亡率高。

(5)继发性尿崩症除上述表现外,尚有原发病的症状与体征。

临床助理医师考试辅导: 尿崩症的发病机理(一)AVP的合成与代谢血管加压素在下视丘视上核、室旁核神经元内合成, 其最初产物为前激素原, 进入高尔基体内形成激素原, 后者被包裹在神经分泌囊泡内。

囊泡沿神经垂体束轴突流向神经垂体, 在流劝过程中通过酶的作用产生活性九肽, 即精氨酸血管加压素(AVP)和一种分子量以及一种39个氨基酸组成的糖肽。

这三种产物均释放到外周血中。

AVP由下丘脑神经元分泌后, 沿丘脑-神经垂体束下行至末梢, 储存于神经垂体中。

近年来发觉AVP纤维也见于正中隆起外侧带, AVP也可分泌到垂体门脉系统, 在第三脑室底部及脑干血管运动中枢等处。

AVP与位于肾脏远曲小管、集合管内皮细胞结合, 促进水从管腔向间质流的, 帮忙维持渗透压和体液容量的恒定。

AVP在血浆中浓度很低, 并无血管活性作用, 但高浓度的AVP作用于V1受体可以引起血管收缩。

存在于大脑轴突的AVP的可能参加学习和记忆过程, 正中隆起的AVP纤维可能与促进ACTH释放有关。

血浆和尿液中的AVP浓度可用免疫法测定。

在随便摄入液体的状况下, 神经垂体含近6单位或18mmol(20μg)的AVP, 外周血AVP浓度在2.3~7.4pmol/L(2.5~8ng/L)。

血中AVP浓度随昼夜变化, 深夜及早晨, 午后最低。

在正常给水时, 安康人24小时从脑垂体释放AVP23~1400pmol (400~1500ng), 从尿中排出AVP23~80pmol(25~90ng)。

禁水24~48小时后, AVP的释放增加3~5倍, 血及尿中水平持续增加。

AVP主要在肝脏和肾脏灭活, 近7%~10%的AVP以活性形式从尿中排出。

(二)AVP释放的调整1.渗透压感受器 AVP的释放受多种刺激的影响。

正常状况下AVP 的释放主要由于下视丘的渗透压感受器调整, 渗透压的变化刺激AVP的产生与释放。

血浆渗透压变化与AVP释放的反应调整机制使血浆渗透压维持在狭小的范围。

内分泌科尿崩症患者诊治规范一、概述(一)定义尿崩症是由于下丘脑-垂体后叶功能低下,抗利尿激素(即精氨酸加压素,AVP)缺乏,肾小管重吸收水的功能障碍,尿液不能浓缩,从而引起以多尿、烦渴、多饮与低比重尿为主要特征的一种疾病。

为区别于肾性尿崩症又称为中枢性尿崩症。

(二)病因AVP主要是在下丘脑视上核,其次是室旁核神经细胞中合成,以囊泡形式经神经细胞轴索传输,通过垂体柄到达垂体后叶贮存,需要时释放至血循环。

转运过程中,裂解酶将AVP前体分解成AVP、血管加压素神经腓肽即运载蛋白和血管加压素糖蛋白。

视上核和室旁核细胞是下丘脑神经内分泌细胞,既有分泌激素的能力,又有传导神经冲动的作用。

在血浆渗透压升高等刺激下,神经冲动沿下丘脑-垂体束传导到神经垂体的神经末梢,使末梢的分泌囊泡以胞吐方式将包括AVP在内的上述三种物质释放入血。

凡是能够引起这些神经细胞和转运途中解剖结构损毁的因素都能引起血管加压素分泌不足以致缺乏,产生中枢性、神经源性或血管加压素依赖型尿崩症。

尿崩症可发生于任何年龄,但以青年为多见。

按病因常可分为原发性尿崩症和继发性尿崩症两类。

1.原发性尿崩症临床上无明显诱因可找到,因此又称为特发性,部分患者尸解时发现下丘脑视上核与室旁核神经细胞明显减少或几乎消失,这种退行性病变的原因未明。

某些特发性尿崩症具有家族遗传基础,为常染色体显性遗传,伴有视上核神经细胞的显著减少,仅占1%左右。

患儿出生半年后尿量开始增多,以后逐渐加重,随着年龄的增加从童年部分性尿崩症发展到成年后的完全性尿崩症。

原发性尿崩症可能是基因突变所致。

2.继发性尿崩症继发性尿崩症大多为下丘脑-神经垂体部位的病变所引起,这些病变主要为肿瘤(颅咽管瘤、松果体瘤、转移性肿瘤),其次为手术(垂体切除)、颅脑损伤等。

其他如脑部感染(脑炎、脑膜炎)、白血病、组织细胞增多症X或其他肉芽肿病变、席汉综合征、动脉瘤和冠脉搭桥术等血管疾患。

此外,根据AVP缺乏的程度,可分为完全性尿崩症和部分性尿崩症。

尿崩症临床路径(2019年版)一、尿崩症临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为中枢性尿崩症(ICD-10:E23.2)或肾性尿崩症(ICD-10:N25.1)。

(二)诊断依据根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》(Shlomo Melmed主编,ELSEVIER,2016年,第13版)和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.临床表现:多尿、烦渴、多饮等症状。

2.24小时尿量增加,超过2500ml/24小时,尿比重和渗透压降低,血钠和血渗透压可增高。

3.禁水试验提示尿崩症改变。

利用加压素实验确定属于中枢性尿崩症还是肾性尿崩症。

(三)选择治疗方案的依据根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》版)13年,第2016,ELSEVIER主编,Shlomo Melmed(.和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.中枢性尿崩症:药物以ADH类似物替代治疗为首选。

之后是病因的治疗,根据不同病因选择相应治疗。

2.肾性尿崩症:可以选择噻嗪类利尿剂、吲哚美辛等。

(四)标准住院日为10~14天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:E23.2中枢性尿崩症疾病编码或ICD-10:N25.1肾性尿崩症疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目1.必需的检查项目(1)(1)血常规、尿常规、便常规+潜血、凝血功能。

(2)肝肾功能、血糖、电解质、血渗透压、尿渗透压,禁水加压素试验。

(3)胸部CT、心电图、腹部超声、腹盆增强CT或MRI。

内分泌科常见疾病诊疗指南――尿崩症尿崩症一、概述尿崩症是由于下丘脑-神经垂体功能低下、抗利尿激素(ADH)分泌和释放不足,或者肾脏对ADH反应缺陷而引起的一组临床综合征,主要表现为多尿、烦渴、多饮、低比重尿和低渗透压尿。

病变在下丘脑-神经垂体者,称为中枢性尿崩症或垂体性尿崩症;病变在肾脏者,称为肾性尿崩症。

尿崩症可发生于任何年龄,而以青年为多见。

由肿瘤、外伤、感染、血管病变、全身性疾病如血液病等、垂体切除术等引起下丘脑-神经垂体破坏,影响抗利尿激素的分泌、释放和贮藏减少所致者称继发性尿崩症;无明显病因者称特发性尿崩症。

因低渗性多尿,血浆渗透压升高,兴奋口渴中枢致大量饮水,如不及时补充水分,可迅速出现严重失水、高渗性昏迷,甚至死亡。

二、临床表现本病大多起病缓慢,往往为渐进性的,数天内病情可渐渐明显。

少数可突发,起病有确切日期。

1、多尿:多尿、烦渴、多饮为其最显著的临床症状。

多尿表现在排尿次数增多,并且尿量也多,24h尿量可达5~10L或更多。

多尿引起烦渴多饮,24h饮水量可达数升至10L,或更多。

病人大多喜欢喝冷饮和凉水。

2、皮肤粘膜干燥,消瘦无力。

如未能及时补充饮水,可可出现高渗征群,为脑细胞脱水引起的神经系统症状,头痛、神志改变、烦躁、谵妄,最终发展为昏迷。

3、继发性患者可有原发性的临床表现。

不同病因所致的尿崩症可有不同临床特点。

遗传性尿崩症常幼年起病。

如颅脑外伤或手术所致的尿崩症可表现为多尿-抗利尿-多尿三相变化。

肾性尿崩症较罕见。

4、实验室检查(1)尿液检查:尿比重通常在1."001~1."005,相应的尿渗透压为50~200mOsm/L(正常值为600-800mOsm/L),明显低于血浆渗透压。

若限制摄水,尿比重可上升达1."010,尿渗透压可上升达300mOsm/L。

(2)血浆抗利尿激素值降低(正常基础值约为1~1."5pg/ml),尤其是禁水和滴注高渗盐水时仍不能升高,提示垂体抗利尿激素储备能力降低。

尿崩症的诊断提示及治疗措施尿崩症((Iiabetesinsipidus)系由下丘脑-神经、脑垂体多个部位病变引起的抗利尿激素缺乏或肾脏对抗利尿激素不敏感,导致肾小管重吸收水的功能障碍。

临床上以多尿、烦渴、多饮、脱水为主要表现,尿比重和尿渗透压均低。

【诊断提示】(1)青壮年多见,原发性者可有家族史。

继发者多见于头颅创伤、下丘脑-垂体手术、肿瘤、感染、血管病变、血液病等。

(2)多尿,每日尿量可达5〜IO1,严重者可达181;烦渴、多饮、皮肤干燥;唾液、汗液减少;便秘、消瘦、困倦无力;重者可有精神失常、虚脱及电解质紊乱。

(3)尿渗透压持续V200mmo1∕1(200m0sm∕1),尿比重常V1OO5,肾功能正常。

(4)禁水-加压素试验,禁水一定时间,当尿浓缩至最大渗透压而不能再上升时,注射加压素,正常人注射外源性AVP后,尿渗透压不再升高,肾性尿崩症对注射AVP无反应。

(5)血浆抗利尿激素(ADH)水平低下。

(6)需排除肾源性多尿、糖尿病、高钙血症、低血钾等代谢性多尿。

【治疗措施】1饮食调节限制钠盐、咖啡及茶类。

2.激素替代治疗(1)去氨基右旋精氨酸加压素(DDAVP):鼻腔喷雾,每次10〜20ug,疗效维持10〜12h,2次/d;去氨加压素(弥凝)片300〜1200μg∕d,分3次口服。

(2)垂体后叶素水剂0.5〜InII(5〜IOU)皮下注射,4〜8h1次,适用于颅脑手术或外伤后病情骤变者。

(3)糅酸加压素油剂(长效尿崩停),1次肌注1〜2.5U,疗效维持3~4d o宜从小剂量(0.5U)开始,防止发生水中毒。

3.非激素药物治疗选择(1)氢氯嘎嗪25〜50mg,3次/d,用药期间应进低盐饮食及注意补钾。

(2)氯磺丙腺100〜200mg∕d,1次口服。

用药期间注意有无发生低血糖。

4.病因治疗颅内肿瘤引起者可行放射治疗或手术切除肿瘤;结核感染引起者抗结核治疗。

5.中药治疗鲜芦根50g,麦冬9g,知母6g,天花粉15g,竹叶6g,北沙参15g,葛根9g,乌梅9g,黄苓9g,水煎服,每日1剂。

尿崩症临床路径(2019年版)一、尿崩症临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为中枢性尿崩症(ICD-10:E23.2)或肾性尿崩症(ICD-10:N25.1)。

(二)诊断依据根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》(Shlomo Melmed主编,ELSEVIER,2016年,第13版)和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.临床表现:多尿、烦渴、多饮等症状。

2.24小时尿量增加,超过2500ml/24小时,尿比重和渗透压降低,血钠和血渗透压可增高。

3.禁水试验提示尿崩症改变。

利用加压素实验确定属于中枢性尿崩症还是肾性尿崩症。

(三)选择治疗方案的依据根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》(Shlomo Melmed主编,ELSEVIER,2016年,第13版)和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.中枢性尿崩症:药物以ADH类似物替代治疗为首选。

之后是病因的治疗,根据不同病因选择相应治疗。

2.肾性尿崩症:可以选择噻嗪类利尿剂、吲哚美辛等。

(四)标准住院日为10~14天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:E23.2中枢性尿崩症疾病编码或ICD-10:N25.1肾性尿崩症疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目1.必需的检查项目(1)(1)血常规、尿常规、便常规+潜血、凝血功能。

(2)肝肾功能、血糖、电解质、血渗透压、尿渗透压,禁水加压素试验。

(3)胸部CT、心电图、腹部超声、腹盆增强CT或MRI。

尿崩症尿崩症是因抗利尿激素缺乏而致多尿、烦渴、多饮的临床综合症,可发生于任何年龄,但青年人多见,男性较女性多见。

1.病因及临床表现因抗利尿激素分泌不足所产生的尿崩症称中枢性尿崩症,因肾小管对抗利尿激素反应不良所产生的尿崩症称肾性尿崩症。

中枢性尿崩症分为原发性和继发性两大类。

原发性尿崩症病因不清,可能与遗传有关,其大部分为散发性,少数为家族性,其病理改变为视上核及室旁核神经细胞出现退行性变性、而致抗利尿激素分泌减少。

继发性尿崩症是因下丘脑产生抗利尿激素的视上核和室旁核或下丘脑——垂体神经束受损所致,前者使抗利尿激素产生减少,后者使抗利尿激素储存及释放减少。

脑部肿瘤、颅脑外伤、下丘脑、垂体部位手术、脑部感染、血管病变、白血病、结节病等均可出现激发性尿崩症,但以脑部肿瘤最常见,如颅咽管瘤、第三室肿瘤及异位松果体瘤等。

患者的临床表现主要为多尿、烦渴、多饮,大多数为渐进性,也有的可突然起病。

由于抗利尿激素缺乏,肾远曲小管及集合管对水的重吸收减少,于是排泄大量低渗尿液,患者排尿次数增多,尿量增加,一昼夜可达5~10L或更多,由于多尿,而导致烦渴多饮,饮水量可达数升至10L,抗利尿激素缺乏越严重,尿量越多。

患者还可有轻度脱水、全身乏力、食欲不振、皮肤干燥、口干、便秘、消瘦、怕冷、闭经等表现。

由于多饮多尿,影响患者休息、工作等日常活动,故可出现失眠、头痛、困倦,情绪低落等症状。

如患者多尿,但因某种特殊情况而得不到饮水补充时,则可迅速发展到严重脱水,出现高渗状态,严重者可发展至瞻望、高热,甚至昏迷。

2.实验室检查(1)尿比重:尿色清如水,不含糖及蛋白质,比重1.000~1.005,尿渗透压50~200mmol/L,明显低于血浆渗透压(30+10mmol/L)(2)尿量多:逐日尿量变化一般较稳定,饮水量与尿量大致平衡,可达5~10L/日或更多。

(3)限水及垂体加压素试验:试验前一晚主动限水8~12小时,病情重者可从清晨4点或6点开始限水,病情较轻者可在试验前晚8点以后限水,试验日晨8点排空膀胱、测体重,自上午8时起,每小时收集尿液一次,分别测尿量、比重、渗透压、体重,如二次渗透压的差小于30mmol/L时,抽血查血渗透压,并肌注垂体后叶素5u,继续每小时收集尿液一次,共2次,测尿量、比重及渗透压。

尿崩症的临床应用尿崩症,又称为中枢性尿崩症,是一种由于抗利尿激素(ADH)分泌不足或受体不敏感而导致的尿量过多、尿比重低的疾病。

患者常常会出现频繁多尿、口渴、脱水等症状。

尿崩症在临床上被广泛应用,以下将介绍尿崩症的临床应用及相应的治疗方法。

一、诊断与分类尿崩症可以根据其发病原因分为中枢性尿崩症和肾性尿崩症两种类型。

在临床上,通过详细的病史采集、身体检查和实验室检查,如尿液比重、血清电解质、血浆渗透压等指标,可以诊断尿崩症的类型并确定治疗方案。

二、临床应用1. 药物治疗:对于中枢性尿崩症患者,常规治疗包括补充合成的抗利尿激素(如口服或注射利尿激素),以调节尿液排泄和保持体液平衡。

此外,还可以应用利尿剂、保钾剂等辅助药物进行治疗。

2. 补液疗法:对于尿崩症患者出现脱水症状时,需要及时进行静脉补液治疗,以纠正水电解质失衡,维持循环血容量和血压稳定。

3. 营养支持:患者在治疗过程中需要保证足够的热量和营养摄入,以维持体力和免疫功能,预防并发症的发生。

4. 定期随访:尿崩症患者需要定期复查血液、尿液等相关指标,观察病情发展及治疗效果,及时调整治疗方案。

5. 心理支持:尿崩症患者常常面临疾病带来的生活困扰和心理压力,需要家庭支持和专业医护人员的关怀,保持乐观心态,积极配合治疗。

三、预防与注意事项1. 定期体检:尿崩症患者应定期进行相关指标检查,及时发现病情变化,避免病情加重。

2. 饮食调理:控制盐分摄入,饮食健康平衡,避免摄入刺激性食物,有利于减轻肾脏负担。

3. 饮水注意:尿崩症患者需根据医生建议合理控制饮水量,避免过量饮水导致血容量增加,加重病情。

4. 避免劳累:适当控制体力活动,避免过度疲劳,有利于保持良好的生活质量和心理状态。

通过以上内容的介绍,我们了解到尿崩症在临床上的应用及相应的治疗方法,建议患者在发现症状时及时就医,接受规范、科学的治疗,避免病情恶化,提高生活质量。

生活中要保持规律作息,合理饮食,加强体育锻炼,预防尿崩症的发生。

尿崩症临床路径

尿崩症临床路径标准住院流程

(一)适用对象

第一诊断为中枢性尿崩症(ICD-10:E23.2)或肾性尿崩症(ICD-10:N25.1)。

(二)诊断依据

根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》(Shlomo Melmed主编,ELSEVIER,2016年,第13版)和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.临床表现:多尿、烦渴、多饮等症状。

2.24小时尿量增加,超过2500ml/24小时,尿比重和渗透压降低,血钠和血渗透压可增高。

3.禁水试验提示尿崩症改变。

利用加压素实验确定属于中枢性尿崩症还是肾性尿崩症。

(三)选择治疗方案的依据

根据《协和内分泌代谢学》(史轶蘩主编,科学出版社,1999年,第1版),《Williams textbook of endocrinology》(Shlomo Melmed主编,ELSEVIER,2016年,第13版)和《临床诊疗指南·内分泌及代谢性疾病分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社,2005)。

1.中枢性尿崩症:药物以ADH类似物替代治疗为首选。

之后是病

因的治疗,根据不同病因选择相应治疗。

2.肾性尿崩症:可以选择噻嗪类利尿剂、吲哚美辛等。

(四)标准住院日为10~14天

(五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合ICD-10:E23.2中枢性尿崩症疾病编码或ICD-10:N25.1肾性尿崩症疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但住院期间不需要特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目

1.必需的检查项目

(1)血常规、尿常规、便常规+潜血、凝血功能。

(2)肝肾功能、血糖、电解质、血渗透压、尿渗透压,禁水加压素试验。

(3)胸部CT、心电图、腹部超声、腹盆增强CT或MRI。

2.对于确诊为中枢性尿崩症进行以下检查

(1)下丘脑鞍区MRI或CT(平扫+增强)。

(2)垂体前叶功能检查。

(七)选择用药

1.中枢性尿崩症:ADH类似物(鞣酸加压素或醋酸去氨加压素)。

2.肾性尿崩症:噻嗪类利尿剂以及阿米洛利等保钾利尿剂。

(八)出院标准

1.一般情况良好。

2.无需要住院处理的并发症和(或)合并症。

(九)变异及原因分析

1.病情复杂、严重、临床表现不典型,造成诊断和治疗困难,延长住院时间,退出路径。

2.伴有其他系统合并症,需要特殊诊断治疗措施,治疗和住院时间变异,退出路径。

3.出现影响本病治疗效果的并发症,治疗效果不佳,延长住院时间,退出路径。

4.肿瘤、炎症和自身免疫性疾病如肉芽肿等导致的中枢性尿崩症患者不适用本路径。