精编【疾病及医疗】血小板疾病的分类及研究途径上海交通大学医学院课程

- 格式:doc

- 大小:246.50 KB

- 文档页数:11

秦某某与上海交通大学医学院附属第九人民医院医疗损害责任纠纷民事二审案件民事判决书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷医疗损害责任纠纷【审理法院】上海市第二中级人民法院【审理法院】上海市第二中级人民法院【审结日期】2022.04.21【案件字号】(2022)沪02民终2592号【审理程序】二审【审理法官】李迎昌周喆李伊红【审理法官】李迎昌周喆李伊红【文书类型】判决书【当事人】秦阿妹;上海交通大学医学院附属第九人民医院【当事人】秦阿妹上海交通大学医学院附属第九人民医院【当事人-个人】秦阿妹【当事人-公司】上海交通大学医学院附属第九人民医院【代理律师/律所】沈昀上海市康昕律师事务所;王海上海市康正律师事务所【代理律师/律所】沈昀上海市康昕律师事务所王海上海市康正律师事务所【代理律师】沈昀王海【代理律所】上海市康昕律师事务所上海市康正律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】秦阿妹【被告】上海交通大学医学院附属第九人民医院【本院观点】本案争议焦点是被上诉人对本案患者诊疗过程中是否存在医疗过错。

正如一审法院所言,医疗机构的诊疗活动有其复杂性、专业性等特性,医疗损害责任纠纷中医疗机构的过错认定以及诊疗行为与患者损害后果之间是否存在因果关系,均需借助有资质且专业、权威的鉴定机构进行鉴定。

在一审审理中,上海市医学会认为重新鉴定无新的事实和理由,首次鉴定已考虑患者已死亡的事实,相关争议已在首次鉴定中明确,故不予受理,因此,上诉人的该项申请本院难以支持。

【权责关键词】过错无过错鉴定意见新证据重新鉴定质证诉讼请求不予受理维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为,本案争议焦点是被上诉人对本案患者诊疗过程中是否存在医疗过错。

根据法律规定,患者在诊疗活动中受到损害,医疗机构或者医务人员有过错的,由医疗机构承担赔偿责任。

据此,医疗机构的赔偿责任以有过错为前提,主张医疗机构承担赔偿责任的,应举证证明医疗机构存在过错。

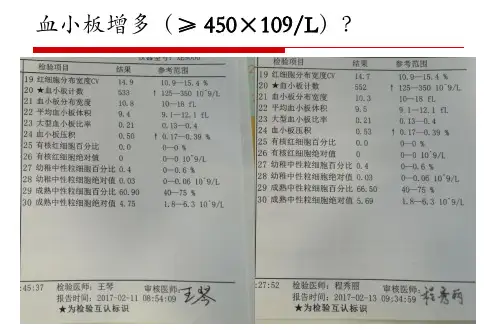

原发性血小板增多症(ET)的诊疗1:骨髓细胞:骨髓为主要造血组织,产生红细胞、粒细胞、单核细胞、淋巴细胞和血小板等,故骨髓细胞包括各种血细胞系的不同发育阶段的细胞。

如粒细胞系:原粒细胞/早幼粒细胞/中幼粒细胞/晚幼粒细胞/杆状粒细胞/分叶核粒细胞;淋巴细胞系:原淋巴细胞/幼淋巴细胞/淋巴细胞;红细胞系:原红细胞/早幼红细胞/中幼红细胞/晚幼红细胞/网织红细胞/红细胞;单核细胞系:原单核细胞/幼单核细胞/单核细胞;巨核细胞系:原巨核细胞/幼巨核细胞/巨核细胞/最后形成血小板;浆细胞系:亦称效应B细胞,免疫系统中释放大量抗体的细胞,包括原浆细胞、幼浆细胞和浆细胞。

还含有其它细胞,如网状细胞、内皮细胞(吞噬细胞)等。

某些化学物质(如苯)抑制骨髓细胞分裂增殖能力,造成白细胞减少、血小板减少、再生障碍性贫血,或刺激粒细胞系过度增生,诱发白血病。

2:骨髓增殖性肿瘤(MPN)(也称慢性骨髓增殖性疾病):指分化相对成熟的一系或多系骨髓细胞持续克隆性增殖所致的一组造血系统肿瘤性疾病。

表现为一种或多种血细胞的质和量异常,伴肝、脾或淋巴结肿大。

病因及发病机制尚不完全明确,目前认为Janus 型酪氨酸激酶2(JAK2)基因突变致酪氨酸激酶信号途径(JAK-STAT)过度活化与该组病发病密切相关。

MPN分8类:慢性髓性白血病(又称慢性粒细胞白血病)、慢性中性粒细胞白血病、慢性嗜酸性粒细胞白血病/高嗜酸性粒细胞综合征、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、原发性骨髓纤维化、肥大细胞增多症和不能分类 MPN。

常见4类:慢性髓性白血病、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、原发性骨髓纤维化。

本组病共同特征:①病变发生在多能造血干细胞(为骨髓中原始造血干细胞/具有自我更新和分化为各种谱系造血细胞的能力)。

②各病以骨髓某系细胞恶性增殖为主,同时均有不同程度累及其他系造血细胞的表现。

③细胞增生还可发生于脾、肝、淋巴结等髓外组织,即髓外造血髓外造血(指在疾病或骨髓代偿功能不足时,肝、脾、淋巴结可恢复胚胎时期的造血功能)。

2023原发性血小板增多症诊断和治疗原发性血小板增多症(ET)是费城染色体阴性的慢性骨髓增殖性肿瘤(MPN)中较常见的亚型,年发病率为1~2.5∕10万,发病高峰年龄在50-70岁。

ET 起源于骨髓造血干/祖细胞的克隆性疾病,表现为巨核细胞过度增殖从而导致血小板计数明显增高。

ET的发病机制为基因突变或其他因素导致JAK-STAT信号通路高度活化。

ET的驱动基因突变包括JAK2V617F、钙网蛋白基因(CALR)及骨髓增殖性白血病蛋白基因(MPL)突变,分另!!占50%~60%、15%~35%及2%~4%.20%~30%的患者存在MPN非特异性基因突变(包括信号通路、转录因子、DNA甲基化、组蛋白甲基化以及剪接基因等\一、典型病例患者,女,28岁,因孕检发现”血小板增多4周”入院。

入院4周前血常规:WBClo.53χ109/L、RBC4.6×1012∕L x HGB123g∕L x红细胞压积(HCT)36%、PLT1180×109/L、中性粒细胞绝对计数ANC)7.4×109/L,无不适症状。

3d前复查血常规:WBC9.46χ109/L、RBC4.8×1012∕L x HGB130g/L、HCT38%、PLT1460×109∕L s ANC6.9×109∕L z未治疗。

既往体健,无吸烟、饮酒史,妊娠16周,孕1产0,否认家族类似病史及遗传病史。

入院后血常规:WBC9.56χ109/L、RBC4.7×1012∕L x HGB125g/L、HCT37%、平均红细胞体积(MCV)85.7fl、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)28pg、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)327g/L、PLT1582×109∕L.ANC7.1×109∕L;外周血乳酸脱氢酶(LDH)176U∕L(参考值0~248U/L);血管性血友病因子(VWF)抗原77%(参考值50%~160%),VWF活性58.1%(参考值48.8%~163.4%);肝肾功能、电解质、铁代谢、C反应蛋白、凝血功能、肿瘤标志物、抗核抗体谱、狼疮抗凝物及抗磷脂抗体均未见异常。

原发性血小板增多症诊疗规范2022版原发性血小板增多症(essentia1.thrombocythemia,ET)系主要累及巨核细胞系的MPN。

其特征为外周血中血小板持续增多,且伴功能异常,骨髓中巨核细胞过度增殖,临床表现有自发出血倾向及或有血栓形成,约半数患者有脾大。

年发病率为(1.~2.5)∕10万。

中位发病年龄60岁(范围2~90岁),好发于50~70岁。

女:男为1.3:1。

【病因与发病机制】ET的发病机制仍不明确,皿2V617F突变发生率为23%~57%,MP1.W5/5Z/K基因突变见于3%-5%的ET和8%~10%的PMF患者。

在67%~82%的ET和80%~88%的PMF患者中检测到钙网蛋白(Ca1.retiCUIin,CA1.R)基因突变。

CA1.R突变可激活JAK-STAT信号传导通路,并可能存在其他分子机制。

其出血机制是由于血小板量虽多,但有功能缺陷,如血小板黏附及聚集功能减退、释放功能异常、血小板第3因子活性降低、5-轻色胺减少等;部分患者有凝血功能异常,如纤维蛋白原、凝血酶原、因子V、因子呱的减少,可能是由于凝血因子消耗过多引起。

活化的血小板产生血栓素,引起血小板强烈的聚集释放反应,形成微血管栓塞,进一步发展为血栓。

【临床表现】(一)一般症状起病隐匿。

约有20%的患者,尤其年轻患者,发病时无症状,偶尔因血小板增多及脾大进一步检查而确诊。

(二)血栓形成及出血出血为自发性,可反复发作,以胃肠道出血常见,也可有鼻及齿龈出血、血尿、呼吸道出血、皮肤及黏膜瘀斑,偶有脑出血,引起死亡。

血栓发生率较出血少。

血栓形成是ET发病和死亡的主要原因,国内统计30%病例有动脉或静脉血栓形成,动脉血栓形成多见,可发生在中枢、冠状动脉、外周动脉引起相应的疾病和症状。

静脉以脾、肠系膜及下肢静脉为血栓好发部位。

(三)脾大见于50%-80%的病例,一般为轻到中度肿大,少数患者有肝大,巨脾少见。

(四)骨髓纤维化转化部分ET可以进展至骨髓纤维化,在诊断为ET后第一个10年及第二个10年,骨髓纤维化发生率分别为3%~10%及6%-30%o发生ET后骨髓纤维化的临床预后与PMF相似。

血小板减少症临床路径一、原发免疫性血小板减少症临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为初治原发免疫性血小板减少症(ITP)(ICD-10:D69.3)既往亦称特发性血小板减少性紫癜。

(二)诊断依据。

根据《血液病诊断和疗效标准》(张之南、沈悌主编,科学出版社,2008年,第三版)和中华医学会血液学分会止血与血栓学组,成人原发免疫性血小板减少症诊断与治疗中国专家共识(2016年版) [J],中华血液学杂志,2016,37( 2 ): 89-93。

ITP的诊断是临床排除性诊断,其诊断要点如下:1.至少2次血常规检查示血小板计数减少,血细胞形态无异常。

2.脾脏一般不增大。

3.骨髓检查:巨核细胞数增多或正常、有成熟障碍。

4.须排除其他继发性血小板减少症:如自身免疫性疾病、甲状腺疾病、淋巴系统增殖性疾病、骨髓增生异常(再生障碍性贫血和骨髓增生异常综合征)、恶性血液病、慢性肝病脾功能亢进、常见变异性免疫缺陷病(CVID)以及感染等所致的继发性血小板减少,血小板消耗性减少,药物诱导的血小板减少,同种免疫性血小板减少,妊娠血小板减少,假性血小板减少以及先天性血小板减少等。

(三)选择治疗方案的依据。

根据《邓家栋临床血液学》(邓家栋主编,上海科学技术出版社,2001年,第一版)和中华医学会血液学分会止血与血栓学组,成人原发免疫性血小板减少症诊断与治疗中国专家共识(2016年版) [J],中华血液学杂志,2016,37( 2 ): 89-93。

1.糖皮质激素作为首选治疗:可常规剂量或短疗程大剂量给药。

2.急症治疗:适用于严重、广泛出血;可疑或明确颅内出血;需要紧急手术或分娩者。

(1)静脉输注丙种球蛋白。

(2)输注血小板。

(四)临床路径标准住院日为14天内。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:D69.3 原发免疫性血小板减少症(ITP)(ICD-10:D69.3)既往亦称特发性血小板减少性紫癜疾病编码。

Sysmex XN血液分析仪未成熟血小板比率在血小板减少性疾病中的应用林孝怡;陈骊婷;沈韻【摘要】目的评估Sysmex XN血液分析仪未成熟血小板比率 (IPF%) 在血小板减少性疾病中的应用.方法选取血小板减少性疾病患者200例[原发免疫性血小板减少症 (ITP组) 患者45例、再生障碍性贫血 (AA组) 患者40例、化疗患者 (CT组) 60例、慢性肝病 (CLD组) 患者55例]以及体检健康者 (健康对照组) 50名, 采用Sysmex XN血液分析仪检测其外周血血小板 (PLT) 及IPF%, 用Graph Pad Prism 6软件比较各疾病组与健康对照组之间IPF%差异, 采用受试者工作特征(ROC) 曲线分析IPF%在各组疾病中的诊断价值.结果 ITP组、AA组、CT组及CLD组PLT计数均显著低于健康对照组 (P<0.05) , 而ITP组与AA组间以及CT 组与CLD组间PLT计数差异无统计学意义 (P>0.05) .ITP组IPF%显著高于健康对照组、AA组、CT组及CLD组 (P<0.05) , 而AA组、CT组、CLD组及健康对照组之间IPF%差异均无统计学意义 (P>0.05) .当IPF%临界值为5.8%时, 其鉴别诊断ITP与低增生性PLT减少症的敏感性和特异性分别为82.2%和86.8%, 曲线下面积 (AUC) 为0.92.结论 Sysmex XN血液分析仪IPF%参数在鉴别高增生性及低增生性PLT减少症中有一定应用价值.%Objective To evaluate the role of immature platelet fraction (IPF%) determination by Sysmex XN automated hematology analyzer for thrombocytopenia. Methods The platelet (PLT) counts and IPF% of200 patients with thrombocytopenia [45 patients with primary immune thrombocytopenia (ITP) , 40 patients with aplastic anemia (AA) , 60 patients undergoing chemotherapy (CT) and 55 patients with chronic liver diseases (CLD) ] and 50 healthy subjects (healthy controlgroup) were determined by Sysmex XN automated hematology analyzer. The difference of IPF% was analyzed by GraphPad Prism 6 software, and receiver operating characteristic (ROC) curve analysis was utilized to demonstrate the diagnostic ef?ciency of IPF% in the assessment of thrombocytopenia. Results The PLT counts of ITP, AA, CT and CLD groups were lower than that of healthy control group (P<0.05) . However, there was no statistical signi?cance between ITP and AA groups and between CT and CLD groups (P>0.05) . IPF% of ITP group was higher than those of healthy control, AA, CT and CLD groups (P<0.05) , while there was no statistical signi?cance between AA, CT and CLD groups and healthy control group (P>0.05) . When the cut-off value of IPF% was 5.8%, the sensitivity was 82.2%, the speci?city was 86.8%, and the area under curve (AUC) was 0.92. Conclusions IPF% determination by Sysmex XN automated hematology analyzer plays a role for discriminating hypo-from hyper-proliferative thrombocytopenias.【期刊名称】《检验医学》【年(卷),期】2019(034)002【总页数】3页(P159-161)【关键词】未成熟血小板比率;血小板减少性疾病;自动血液分析仪【作者】林孝怡;陈骊婷;沈韻【作者单位】上海交通大学医学院附属瑞金医院检验科,上海 200025;上海交通大学医学院附属瑞金医院检验科,上海 200025;上海交通大学医学院附属瑞金医院检验科,上海 200025【正文语种】中文【中图分类】R446.1血小板减少性疾病是临床常见病,多数是由于血小板(platelet,PLT)生成减少[再生障碍性贫血(aplastic anemia,AA)、化疗(chemotherapy,CT)等]、破坏过多[原发免疫性血小板减少症(immune thrombocytopenia,ITP)等]或分布异常[慢性肝病(chronic liver disease,CLD)等]导致。

【疾病及医疗】血小板疾病的分类及研究途径上海交通大学医学院课程xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv血小板疾病的分类及研究途径颜佳毅马玲瑛顾韧赜林紫薇【摘要】本文总结了血小板疾病的分类并以特发性血小板减少性紫癜为例介绍了典型免疫性血小板疾病的发病机制及治疗手段,在发病机制方面由过去简单认为血小板抗体吸附引起单核-巨噬细胞系统吞噬衍变到目前对细胞免疫异常的认识,在治疗方面近年来也出现了对幽门螺杆菌的相关研究及干细胞移植、基因调控等新兴技术的应用,相信随着医学科学的发展,人们对血小板疾病的认识及治疗会有更长远的发展前景。

【关键词】分类,特发性血小板减少性紫癜,自身免疫,PAIg,免疫耐受,治疗一、血小板疾病的分类(一)血小板数量异常1.血小板减少1.1生成减少:如再生障碍性贫血、白血病、无巨核细胞性血小板减少性紫癜、放疗或化疗后的骨髓抑制1.2破坏过多:如特发性血小板减少性紫癜(ITP)、Evans综合征1.3消耗过度:如弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP)1.4分布异常:如脾功能亢进2.血小板增多:如原发性出血性血小板增多症、继发于脾切除后(二)血小板质量异常1.遗传性:如血小板无力症、巨大血小板综合征2.获得性:由抗血小板药物、感染、尿毒症、异常球蛋白血症等引起二、血小板疾病的研究途径在众多血小板疾病中,ITP是个典型的例子,且是以目前比较多见的免疫功能紊乱为核心机制的疾病,我们将以ITP为例来谈谈对血小板疾病的研究途径及一些新的认识。

(一)定义特发性血小板减少性紫癜(Idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP)是因免疫功能异常使血小板破坏增多的临床综合征,以广泛皮肤黏膜及内脏出血、血小板计数减少、骨髓巨核细胞成熟障碍、血小板生存时间缩短及抗自身血小板抗体产生为特征。

现有人将其称为免疫性血小板减少性紫癜(Immunogic thrombocytopenic purpura),这并不确切,因为原发性免疫性血小板减少性紫癜才称为特发性血小板减少性紫癜(ITP)。

(二)分型ITP可分为急性与慢性两型,两者在临床表现、病程与转归等方面有一定差别,具体见下表。

急性ITP与慢性ITP的比较急性ITP免疫状态好,但由于从正常免疫监视逃逸后产生过多的抗血小板抗体造成血小板破坏,随病原菌清除而恢复,为急性、自限过程,大多不需要特殊治疗可恢复[1],因此以下主要讨论慢性ITP。

(三)流行病学ITP的年发病率约为120/100万人,其中,慢性ITP约为40~100/100万人,难治性ITP约为10/100万人。

(四)发病机制1.抗血小板自身抗体血小板相关免疫球蛋白(PAIg)的产生是目前最被接受的发病机制。

单核-巨噬细胞系统破坏自身抗体覆盖的血小板导致血小板计数的降低,巨核细胞增殖和成熟障碍。

有一系列证据可以证明血小板相关抗体的存在:①ITP患者分娩的婴儿血小板减少;②ITP患者血浆输给正常人,受者血小板减少;③正常人血小板输给ITP患者,输入的血小板寿命缩短(12~24小时),而ITP患者血小板在正常血浆中存活期正常(8~10日),提示患者血浆中可能存在破坏血小板的抗体;④ITP患者血小板膜表面抗体即PAIg明显高于正常人;⑤糖皮质激素、血浆置换、静注丙种球蛋白等治疗对ITP有肯定疗效,提示本病与免疫因素有密切联系[2]。

PAIg中PAIgG的比例大于70%,且以PAIgG1居多。

PAIgG的性质未明,可分为特异性与非特异性,前者通过抗体Fab片段与血小板相关抗原结合;后者在循环血中形成免疫复合物(Immune Complex,IC),通过抗体Fc片段与血小板膜Fc受体非特异结合。

PAIg相应的靶抗原可以是血小板膜糖蛋白,如IIb/IIIa(CD41)、Ia、Ib、IIa、IV、CD9等;巨核细胞上也存在与血小板相同的抗原,因此ITP患者骨髓中巨核细胞也会被自身抗体攻击而发育成熟受阻。

PAIg的产生部位主要在脾脏,PAIg的Fab片段与血小板相关抗原结合,PAIg的Fc片段暴露,与巨噬细胞Fc受体结合,于是血小板被巨噬细胞吞噬。

肝脏为血小板被破坏的次要场所,PAIg与血小板相关抗原结合,补体激活,C3b附着于血小板表面被库否细胞C3b 受体识别,尔后血小板被吞噬、破坏。

骨髓在脾切除后成为主要破坏血小板的场所。

血循环中的PAIgM结合补体的能力较强,通过补体经典途径也可以引起血小板溶解破坏。

2.感染多数急性ITP患者在发病前2周左右有呼吸道感染史,慢性ITP患者常因感染而致病情加重,可见,细菌及病毒感染与ITP的发病有密切关系,其主要机制为:①病毒可作为半抗原,与血小板糖蛋白结合形成全抗原,刺激抗体的产生;②病毒抗原与PAIg形成IC,IC 与血小板膜Fc受体结合,导致血小板构型改变,在通过脾和肝时易停留,从而增加了被单核-吞噬细胞系统清除的几率,感染还可加强吞噬系统的功能。

3.细胞免疫这是近年来得到很大发展的一个新认识。

刺激性免疫应答使细胞因子产生增强;T淋巴细胞功能异常,自身反应性T细胞未在阴性选择中被胸腺清除;Fas、FasL的表达及功能缺陷;CD4+CD25+Tr细胞功能异常,以上种种都将导致T细胞免疫耐受的丧失,从而攻击自身抗原,使血小板破坏异常增加[3]。

CD4+CD25+Tr细胞是一类具有独特免疫调节作用的专职抑制细胞,它能抑制CD4+T细胞和CD8+T细胞的活化增殖及其免疫功能,而在ITP患者,Tr细胞的数量减少或功能异常,导致T细胞免疫耐受的丧失。

Foxp3一种转录因子,它特异地表达于CD4+CD25+Tr细胞亚群上,通过调节Foxp3基因的表达,可提高ITP患者外周血中Foxp3+CD4+CD25+Tr细胞的数量,诱导免疫耐受的形成[4]。

4.雌激素证据:ITP在女性多见,且青春期、绝经前后、妊娠时发生或加重。

现发现雌激素有抑制血小板生成及增强单核-吞噬细胞系统对构型改变的血小板的清除作用。

具体机制不明。

5.遗传因素组织相容性抗原为HLA-DR W2的人群多发,提示ITP的发病在一定程度上可能受基因调控,有其遗传易感性。

(五)治疗血小板计数高于30 109/L的患者无须特别治疗,可采取监护、观察、随访的措施。

1.一线治疗1.1糖皮质激素口服糖皮质激素为大多数患者的首选治疗。

糖皮质激素可抑制单核-巨噬细胞系统的吞噬作用、抑制骨髓产生抗体以及降低毛细血管通透性、减轻出血。

常用药为强的松,初始剂量为0.25mg/kg•d~1mg/kg•d,有效者则在数周内逐渐减至维持量,4~6周无效者,停用。

病程短的初治者有效率可达80%。

应用激素治疗的缺点是易复发。

1.2静注丙种球蛋白(IVIg)IVIg可封闭巨噬细胞Fc受体,使血小板破坏减少以及抑制抗体的产生。

适用于需快速提升血小板的情况,如手术、严重出血、难治性ITP等,5~7天起效,但患者的治疗反应是暂时的。

IVIg的优点是安全性好、短期效果较明显。

1.3脾切除脾切除术去除了产生抗体和破坏血小板的部位,治疗效果明显。

适用于激素治疗3~6个月无效;激素治疗有效,但需较大量维持;有使用激素的禁忌;以及以脾脏破坏为主的病例。

脾切除治疗的有效率可达70~90%,持久完全缓解率45~60%,即使无效,往往也可使激素的需要量减少。

行脾切除前应严格掌握指征。

2.二线治疗二线药物的种类很多,主要根据患者的年龄、临床表现的严重程度、血小板计数、原发耐药还是复发以及从缓解到复发的时间来选择二线药物。

在治疗时要考虑到药物长期应用可能出现的不良反应,及时给予相应处理[5]。

2.1免疫抑制剂类包括长春新碱(VCR)、硫唑嘌呤、环磷酰胺(CTX)、环孢霉素A(CsA)、氯酚酸酯(骁悉,MMF)等。

其通过影响细胞内信号转导旁路等途径选择性抑制细胞毒T细胞,一般用于难治性ITP,但其长期疗效、有效剂量及不良反应等还有待进一步确定。

2.2达那唑达那唑为雄激素衍生物,可拮抗雌激素的作用,对部分病例有效。

2.3抗Rh(D)免疫球蛋白Anti-Rh(D)Ig是从血浆中分离出的对Rh(D)抗原具有高度亲和力的免疫球蛋白,被Anti-Rh(D)Ig包被的红细胞与被抗体覆盖的血小板竞争性结合单核-巨噬细胞Fc受体,减少单核-巨噬细胞对血小板的破坏。

该药一般对Rh(D)抗原阳性患者疗效较好,有效率达70%~90%,未切脾者疗效更佳[6]。

3.其他治疗3.1干扰素α(IFN-α)IFN-α有免疫调节作用,对部分难治性ITP有效。

但干扰素在个别情况下可加剧血小板减少及出血,还可能引发贫血,限制了它的临床应用。

目前国内应用该药的经验不多[7]。

3.2抗CD20单克隆抗体抗CD20抗体可抑制CD20+B淋巴细胞的功能,减轻自身抗体的产生,适用于难治性ITP的治疗。

代表药物是美罗华。

3.3抗幽门螺杆菌治疗有研究发现ITP患者Hp感染阳性率高于正常人,对于Hp感染阳性的难治性ITP患者,根除Hp的方法治疗ITP是行之有效的[8]。

3.4自体造血干细胞移植近年来大剂量化疗联合造血干细胞移植用于难治性ITP取得了一定效果[9]。

3.5冻干人纤白蛋白微球白蛋白微球应用于出血性疾病如白血病、再生障碍性贫血、MDS等已有一定历史[10]。

目前上海瑞金医院提出利用冻干人纤白蛋白微球治疗ITP的方案:以白蛋白制成与人类血小板相似的体积和形状,然后以人纤维蛋白原(Fg)包裹上述白蛋白微球,这种微球便模拟人体内已激活的表达有特殊蛋白及其与Fg形成的复合物,竞争性地被单核-吞噬细胞系统清除。

【参考文献】[1]吴润晖.儿童特发性血小板减少性紫癜研究进展.实用儿科临床杂志,2007,22(3):161-164.[2]内科学(第6版)P.659.人民卫生出版社.[3]B.Zhou et al.Critical Reviews in Oncology/Hematology.54(2005).107–116.[4]薛俭成,伍昌林,刘仿.调节性T细胞及Foxp3基因在特发性血小板减少性紫癜患儿免疫失调中的作用.中华儿科杂志,2007,45(8):631-632.[5]侯明,秦平.欧美国家特发性血小板减少性紫癜诊治意见介绍.中华血液学杂志,2005,26(3):191-192.[6]何志旭.特发性血小板减少性紫癜诊断治疗进展.实用儿科临床杂志,2007,22(15):1131-1134.[7]闰振宇,赵永强.难治性特发性血小板减少性紫癜的诊断及治疗.内科急危重症杂志,2006,12(6):252-254.[8]何晖,翟明.特发性血小板减少性紫癜与幽门螺杆菌感染的相关性研究.中国实用内科杂志,2007,27(20):1633-1634.[9]张薇,周道斌,赵岩,冷晓梅,蒋颖,沈悌.自体外周血干细胞移植治疗难治性免疫性血小板减少性紫癜及随访.基础医学与临床,2007,27(5):573-576.[10]向兵,刘霆,岳世韬,贾永前,廖小梅,牛挺.血栓微球治疗血小板减少性出血的临床观察.血栓与止血学,2001,7(4):167-169.谢谢阅读!!! 随心编辑,值得下载拥有!专业│专注│精心│卓越。