初中化学溶解度曲线

- 格式:doc

- 大小:141.50 KB

- 文档页数:6

溶解度/gt/℃21Om 3m 4 m 1m 2 Bca b A 溶解度曲线一、溶解度曲线的涵义 1.涵义:物质的溶解度受温度影响,温度变化溶解度也变化。

如果在直角坐标系中,用横坐标表示温度,纵坐标表示溶解度,根据物质在不同温度下的溶解度,我们可以得到一系的点,将这些点以光滑的曲线连贯起来就得到了溶解度曲线。

溶解度曲线就是在直角坐标系中,用来描述物质的溶解度随温度变化而变化的曲线。

根据溶解度曲线可进行溶液的配制,混合物的分离与提纯,以及进行物质结晶或溶解的计算。

2.说明 (1)点① 曲线上的点:表示对应温度下该物质的溶解度。

如:下图中a 表示A 物质在t 1℃时溶解度为m 1g 。

曲线上方的点:表示在对应温度下该物质的饱和溶液中存在 不能继续溶解的溶质。

如:图中b 表示在t 1℃时,A 的饱和溶液中有 (m 2-m 1)g 未溶解的溶质。

曲线下方的点:表示在对应温度下该物质的不饱和溶液。

如:图中C 表示在t 1℃时,A 的不饱和溶液中,还需要加入(m 1-m 3)gA 物质才达到饱和。

②曲线交点:表示在对应温度下不同物质的溶解度相同。

如图中d 表示在t 2℃,A 、B 两物质的溶解度都为m 4g 。

(2)线○1如图中A 物质的溶解度随温度升高而明显增大,A 曲线为“陡升型”。

如KNO 3等大多数固体物质:○2图中B 物质的溶解度随温度变化不大,B 曲线为“缓升型”,如NaCl 等少数固体物质。

○3图中C 物质的溶解度随温度升高而减小,C 曲线为“下降型”,如气体及Ca(OH)2等极少数固体物质。

二、溶解度曲线的应用1.溶解度曲线上的每一点,代表着某温度下某物质的溶解度,因此利用溶解度曲线可以查出某物质在不同温度下的溶解度,并根据物质的溶解度判断其溶解性。

2.可以比较在同一温度下不同物质溶解度的相对大小。

3.根据溶解度曲线的形状走向,可以看出某物质的溶解度随温度的变化情况。

并根据此情况可以确定从饱和溶液中析出晶体或进行混合物分离提纯的方法。

化学溶解度曲线是描述物质在不同温度和压力下溶解度变化的图形。

这种图形通常以溶质在溶剂中的摩尔浓度(或质量浓度)为纵坐标,温度为横坐标。

在一定温度和压力下,溶解度曲线反映了溶质在溶剂中的溶解特性。

一般来说,溶解度曲线可分为以下几个区域:

1.不饱和区域:在曲线的起始部分,溶质的摩尔浓度较低,此时溶液中的溶质尚未达到饱和状态,仍然能够溶解更多的溶质。

2.饱和区域:曲线逐渐上升,进入饱和区域。

在这个区域,溶质的摩尔浓度达到最大值,溶解度曲线呈水平或略微上升趋势。

此时,溶质在给定的温度和压力下已经达到最大的溶解度。

3.过饱和区域:超过饱和区域的溶质摩尔浓度,这是一种不稳定状态。

在这个区域,溶质实际上溶解得比饱和状态更多,但是一点点扰动就可能导致溶质析出。

过饱和通常是在饱和溶液中冷却或者加入过量溶质的情况下发生。

溶解度曲线的形状取决于物质的性质,不同物质在不同温度和压力下具有不同的溶解度规律。

一些物质的溶解度随温度的升高而增加,而另一些物质则相反。

对于气体溶解度,通常随温度升高而降低。

化学工程师、研究人员和实验室技术员经常使用溶解度曲线来了解和控制溶液的性质,以优化反应条件或提高产品纯度。

这对于药物制造、食品工业和化工等领域都有着重要的应用。

溶液(溶解度曲线)知识集结知识元溶液的形成知识讲解一、溶液的形成1、溶液的特征:(1)定义一种或几种物质分散到另一种物质中,形成的均一、稳定的混合物叫溶液。

(2)特征溶液的特征是均一性和稳定性。

均一性是指溶液中各部分的性质和成分均相同(如一瓶溶液中,上下左右等各部分的密度都是一样的);稳定性是指在条件不变(即温度、压强等不改变,溶剂不蒸发等)的情况下,溶液中的溶质永远不会分层或析出(即溶质与溶剂永不分离)。

(3)组成溶液是由溶质(被溶解的物质)和溶剂(能溶解其他物质的物质)两部分组成的。

常见的溶剂有水、汽油、酒精等。

2、浊液:不均一、不稳定的混合物。

(1)乳浊液小液滴分散到液体里形成的混合物叫做乳浊液,乳浊液不均一、不稳定,静置会分层。

(2)悬浊液固体小颗粒悬浮于液体里形成的混合物。

悬浊液不均一、不稳定,静置会分层。

3、溶液和浊液的区别(1)悬浊液中的小颗粒和乳浊液中的小液滴都是由许多分子的集合而成的分子集合体,远远大于溶剂中的单个分子或离子,不能共同运动;宏观表现为分层,即形成的是不均一、不稳定的混合物。

(2)溶液中的溶质则是以单个分子(或离子)的形式分散着的,与溶剂中的分子或离子大小级别相同,能共同运动;宏观表现为不分层,即形成的是均一、稳定的混合物。

4、溶解时的吸热或放热现象有的物质在溶解时会明显放出热量。

如:氢氧化钠、浓硫酸。

有的物质在溶解时会明显吸收热量。

如:硝酸铵。

大多数物质在溶解时即不明显放热也不明显吸热。

如:氯化钠。

物质溶解的过程包含有以下两个过程:一个过程是物质的分子(或离子)向水中扩散,该过程吸收热量;另一个过程是物质的分子(或离子)和水分子作用,生成水合分子(或水合离子),该过程放出热量。

不同的溶质,在这两个过程中吸收和放出的热量也不同;这就导致在物质的溶解过程中表现为吸热或放热现象。

注意:(1)溶液不一定是无色的,如硫酸铜溶液为蓝色,氯化铁溶液为黄色。

溶液的状态可以是固态、液态或气态。

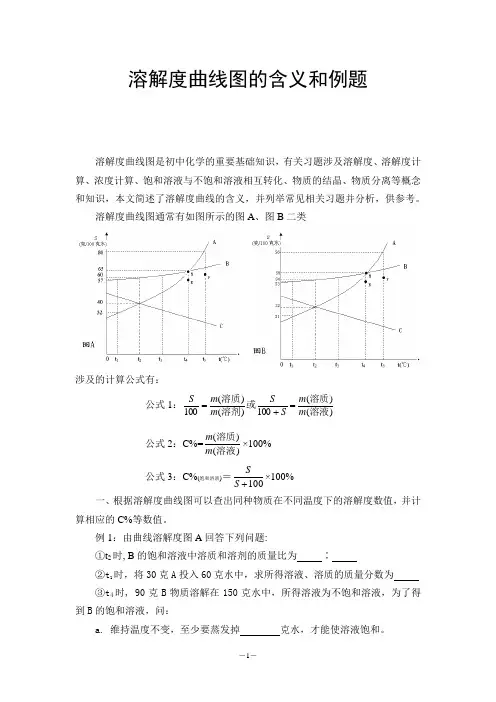

溶解度曲线图的含义和例题溶解度曲线图是初中化学的重要基础知识,有关习题涉及溶解度、溶解度计算、浓度计算、饱和溶液与不饱和溶液相互转化、物质的结晶、物质分离等概念和知识,本文简述了溶解度曲线的含义,并列举常见相关习题并分析,供参考。

溶解度曲线图通常有如图所示的图A、图B二类涉及的计算公式有:公式1:)()(100)()(100溶液溶质或溶剂溶质mmSSmmS=+=公式2:C%=)()(溶液溶质mm×100%公式3:C%(饱和溶液)=100+SS×100%一、根据溶解度曲线图可以查出同种物质在不同温度下的溶解度数值,并计算相应的C%等数值。

例1:由曲线溶解度图A回答下列问题:①t2时, B的饱和溶液中溶质和溶剂的质量比为∶②t1时,将30克A投入60克水中,求所得溶液、溶质的质量分数为③t4时, 90克B物质溶解在150克水中,所得溶液为不饱和溶液,为了得到B的饱和溶液,问:a. 维持温度不变,至少要蒸发掉克水,才能使溶液饱和。

b. 维持温度不变,原溶液中至少再加入B 克,才能使溶液饱和。

c.不改变溶液组成,只要把温度降低到 ℃,也能使溶液恰好达到 饱和。

④要配制C%为28.6%的C 物质溶液,配制时的温度应控制在 ℃。

解:①由图A 知t 2时,S B =60克∕100克水,由公式1,则溶质和溶剂的质量比为60∶100②由图A 知t 1时,S A =32克∕100克水,根据公式可知在60克水中最多溶解19.2克A 物质,则C%=602.192.19+×100%=24.2% ③a :已知t 4时,S B =65克∕100克水,根据公式1,x 9010065= x =138克, 则150-138=12克,即蒸发12克水可使溶液饱和。

b :同理15010065y = y =97.5 97.5-90=7.5,即加入7.5克B 物质可使溶液饱和。

c :同理,根据公式1,15090100=S S =60克∕100克水,即把温度降低 到t 2时,溶液恰好饱和。

初中化学溶解度知识点总结附解析溶解度是指在一定温度下,单位体积溶剂中能够溶解最大量溶质的性质。

1.影响溶解度的因素:(1)温度:大多数情况下,随着温度的升高,溶解度会增加。

这是因为溶质在溶剂中的溶解是一个吸热过程,温度升高会增加溶解过程中的熵变,从而促进溶解;(2)压力:对固体和液体溶质几乎没有影响,但对气体溶质有很大影响。

根据亨利定律,气体的溶解度随着压力的增加而增加;(3)溶剂类型:不同类型的溶剂对不同的溶质有不同的溶解度。

溶剂可以分为极性溶剂和非极性溶剂,极性溶剂倾向于溶解极性溶质,而非极性溶剂倾向于溶解非极性溶质。

2.饱和溶解度和过饱和溶解度:(1)饱和溶解度:指在一定温度和压力下,溶剂中溶解了最大量溶质,无法再溶解更多溶质的情况。

当向饱和溶液中继续加入溶质时,溶质会沉淀出来,形成一个动态平衡状态;(2)过饱和溶解度:指在一定温度和压力下,溶剂中溶解了超过饱和溶解度的溶质。

过饱和溶液是不稳定的,稍微的扰动就会引发溶质的沉淀。

3.溶解度曲线和溶解度曲线图:(1)溶解度曲线:用来表示溶质在不同温度下的饱和溶解度随温度的变化关系。

通常情况下,溶解度曲线呈正相关,即随温度的升高溶解度也相应增加;(2)溶解度曲线图:以温度为横轴,溶解度为纵轴绘制的曲线图。

根据实验数据,可以绘制溶解度曲线图,用来分析溶质在不同温度下的溶解特性。

4.难溶盐溶解度的规律:(1)阳离子效应:在溶质为阳离子的情况下,随着阳离子的半径增大,溶解度增大;(2)阴离子效应:在溶质为阴离子的情况下,随着阴离子的电荷数目增多,溶解度减小;(3)其他因素:摩尔质量、溶剂的性质等也会影响难溶盐的溶解度。

5.共沉淀和共沉淀反应:(1)共沉淀:在溶液中,两种或多种不溶于溶液中的物质共同沉淀,形成一个固体混合物的过程。

常见的共沉淀物有沉淀、胶体等;(2)共沉淀反应:导致共沉淀的反应称为共沉淀反应。

共沉淀反应往往涉及到溶质浓度、温度、pH值、还原剂等因素的改变。

溶解度曲线的判读初中化学中,溶解度曲线的判读是一个热点考点,纵观这几年我市的中考试题,每年均有5%-10%的分数。

而我校学生在这种题目的失分率较大,通过我们组的共同探究,现将其归纳如下,如有不当之处,望专家批评指正。

一、溶解度曲线的定义由于固体物质的溶解度随温度变化而变化,随温度一定而一定,这种变化可以用溶解度曲线来表示。

我们用纵坐标表示溶解度,横坐标表示温度,绘出固体物质的溶解度随温度变化的曲线,这种曲线叫做溶解度曲线。

二、溶解度曲线的意义(一)溶解度曲线上点的意义是饱和溶液。

(二)溶解度曲线上线的意义溶解度曲线表示某物质在不同温度下的溶解度或溶解度随温度的变化情况。

曲线的坡度越大,说明溶解度受温度影响越大;反之,说明受温度影响较小。

1.大多数固体物质的溶解度随温度升高而增大,曲线为"陡升型",如硝酸钾。

2.少数固体物质的溶解度受温度的影响很小,曲线为"缓升型",如氯化钠。

3.极少数固体物质的溶解度随温度的升高而减小,曲线为"下降型",如氢氧化钙。

4.气体物质的溶解度均随温度的升高而减小(纵坐标表示体积),曲线也为"下降型",如氧气。

(三)溶解度曲线上面的意义对于曲线下部面上的任何点,依其数据配制的溶液为对应温度时的不饱和溶液;曲线上部面上的点,依其数据配制的溶液为对应温度时的饱和溶液(过饱和溶液),且溶质有剩余。

(四)溶解度曲线上交点的意义两条溶解度曲线的交点表示该点所示的温度下两物质的溶解度相同,此时两种物质饱和溶液的溶质质量分数也相同(溶液质量不一定相同),如溶液质量、溶质质量、溶剂质量三个量中有一个量相等,另两个量必相等。

三、溶解度曲线的应用1.查找指定温度时物质的溶解度,并根据溶解度判断溶解性。

2.比较同一温度时,不同物质的溶解度的大小。

若两种物质的溶解度曲线相交,则在该温度下两种物质的溶解度相等;3.根据溶解度曲线可以确定从饱和溶液中析出晶体或进行混合物分离提纯的方法;曲线为"陡升型",如硝酸钾,用冷却热饱和溶液的方法(降温结晶);曲线为"缓升型",如氯化钠,用蒸发溶剂并趁热过滤。

初中化学溶解度曲线知识点讲解初中化学溶解度曲线知识点讲解溶解度曲线溶解度曲线,是同种物质在不同温度下的溶解度绘制出来的曲线。

下面是店铺整理的初中化学溶解度曲线知识点讲解,欢迎阅览。

溶解度曲线的意义①溶解度曲线表示某物质在不同温度下的溶解度或溶解度随温度的变化情况。

②溶解度曲线上的每一个点表示溶质在某一温度下的溶解度。

此时,溶液必定是饱和溶液。

③两条曲线的交叉点表示两种物质在该温度下具有相同的溶解度。

在该温度下,这两种物质的饱和溶液中溶质的质量分数相等。

④在溶解度曲线的下方的点,表示该温度下的溶液是该物质的不饱和溶液。

⑤在溶解度曲线上方的点,表示该温度下的溶液是该物质的过饱和溶液,也就是说,在溶液中存在未溶解的溶质。

相信上面对化学中溶解度曲线的意义知识点的讲学习,同学们都能很好的掌握了吧,希望同学在考试中取得优异成绩。

初中化学溶解度曲线表示知识点讲解关于化学中溶解度曲线表示知识点的内容学习,希望同学们很好的掌握下面的内容。

溶解度曲线表示1点溶解度曲线上的每个点表示的是某温度下某种物质的溶解度。

2线溶解度曲线表示某物质在不同温度下的溶解度或溶解度随温度的变化情况。

根据溶解度曲线,选择分离某些可溶性混合物的方法。

3交点两条溶解度曲线的交点表示该点所示的温度下两物质的溶解度相同,此时两种物质饱和溶液的溶质质量分数也相同。

大部分固体随温度升高溶解度增大,如硝酸钾;少部分固体溶解度受温度影响不大,如食盐;极少数物质溶解度随温度升高反而减小,如氢氧化钙。

希望上对化学中溶解度曲线表示知识点的讲解学习,同学们都能很好的掌握上面的知识,相信同学们会从中学习的更好的。

初中化学金属与酸的置换反应知识讲解下面是对化学中金属与酸的置换反应知识的内容讲解,希望同学们认真学习下面的知识。

金属与酸的置换反应(1)金属的活动顺序。

只有排在氢前面的金属才能置换出酸里的氢(不是氢气);这里的酸常用稀盐酸和稀硫酸,不能用浓硫酸和硝酸(氧化性太强,得不到氢气而是水,不属于置换反应)。

中考复习专题——溶解度曲线及溶质质量分数计算一、正确理解溶解度曲线的涵义溶解度曲线就是在直角坐标系中,用来描述物质的溶解度随温度变化而变化的曲线。

根据溶解度曲线可进行溶液的配制,混合物的分离与提纯,以及进行物质结晶或溶解的计算。

1、点① 曲线上的点:表示对应温度下该物质的溶解度。

曲线下方的点:表示在对应温度下该物质的不饱和溶液,可以通过加溶质或者降温的方法使其达到饱和状态。

②曲线交点:表示在对应温度下不同物质的溶解度相同。

2、线如图中A 物质的溶解度随温度升高而明显增大,A 曲线为“陡升型”。

如KNO 3等大多数固体物质:图中B 物质的溶解度随温度变化不大,B 曲线为“缓升型”,如NaCl 等少数固体物质。

图中C 物质的溶解度随温度升高而减小,C 曲线为“下降型”,如气体及Ca(OH)2等极少数固体物质。

二、掌握溶解度曲线的应用1. 溶解度曲线上的每一点,代表着某温度下某物质的溶解度,因此利用溶解度曲线可以查出某物质在不同温度下的溶解度,并根据物质的溶解度判断其溶解性。

2. 可以比较在同一温度下不同物质溶解度的相对大小。

3. 根据溶解度曲线的形状走向,可以看出某物质的溶解度随温度的变化情况。

并根据此情况可以确定从饱和溶液中析出晶体或进行混合物分离提纯的方法。

例如:某物质的溶解度曲线“陡”,表明该物质溶解度随温度变化明显,提纯或分离该物质时适合采用降温结晶法。

某物质溶解度曲线“平缓”,提纯或分离该物质时适合采用蒸发溶剂法。

4. 从溶解度曲线上的交点,可以判断哪些物质在该点所示的温度下具有相同的溶解度。

5. 利用溶解度曲线可以确定一定质量的某物质的饱和溶液降温时析出晶体的质量。

练习:溶解度/g1.NaCl和KNO3的溶解度如下,请回答下列问题。

(1)60 ℃时,KNO3的溶解度是________;(2)20 ℃时,将50g NaCl固体加入盛有100 g水的烧杯中,充分溶解形成溶液的溶质质量分数是________;(3)当KNO3中混有少量NaCl时,提纯KNO3所采用的方法是________________________;(4)将60 ℃等质量的KNO3的饱和溶液和NaCl的饱和溶液降温到20 ℃,分别得到溶液甲和乙。

一.选择题溶解度曲线训练

1.右图是甲、乙两种物质的溶解度曲线,下列说法正确的是

A.甲的溶解度受温度影响比乙小

B.15℃时甲、乙的溶解度相等

C.30℃时乙的溶解度为30g

D.升高温度可使接近饱和

..

....的甲溶液变为饱和

2.如图是A、B两种物质的溶解度曲线。

在t1℃时往两个盛有1

00克水的烧杯中分别加入a克A物质和b克B物质,充分搅

拌后都加热到t2℃。

下列说法正确的是( )

A.t1℃时,AB两物质的溶解度相等。

两杯溶液均是不饱和溶

液

B.t1℃时,AB两物质的溶解度相等,A溶液为饱和溶液,B溶液

为不饱和溶液

C.t2℃时,A的溶解度比B的溶解度大,两杯溶液均是不饱和

溶液

D.t 2℃时,A的溶解度比B的溶解度大,A溶液为不饱和溶液,B溶

液为饱和溶液

3.右图为A、B两种不带结晶水的固体物质溶解度曲线,下列说法

不正确的是

A.30℃时,A物质的溶解度为20g

B.20℃时,A和B的溶解度相同

C.10℃时,等质量的A和B饱和溶液中,B的溶剂最少

D.等质量的A、B的饱和溶液从30℃降到20℃时,B析出的晶体

最多

4.根据下列几种物质溶解度曲线图,得到的结论正确的是

A.硝酸钾中混有少量氯化钠,采用蒸发结晶进行提纯

B.氢氧化钙饱和溶液降低温度后有晶体析出

C.80℃时,氯化钾与硫酸镁的溶解度相等

D.所有物质的溶解度均随温度的升高而增大或随温度的降低而减小

A B C 0 t 1 20 t 2 温度/℃ g 40 溶解度

5.下列关于溶液的说法中,不正确的是

A.溶液中各部分性质相同,是一种高级混合物

B .氢氧化钠溶液能导电,是因为溶液中含有自由移动的离子

C .接近饱和的硝酸钾溶液,通过蒸发溶剂或加溶质的方法都可以达到饱和状态

D .20℃,氯化钠的溶解度为36g ,则20℃时100g 氯化钠饱和溶液中含有氯化钠36g

6.右图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线.下列说法正确的是

A.在t 1℃时,三种物质的溶解度由大到水的顺序是甲>乙>丙

B.在t 2℃时,甲、乙两物质的溶解度相等

C .甲、乙、丙三种物质的饱和溶液升温都会转化为不饱和溶液

D.当乙的饱和溶液中混有少量丙时,可采用降温结晶的方法析出丙

7.(10海南)右图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线。

据此判

断

下列说法不正确的是:

A.t2℃时,甲、乙的溶解度相等

B. t3℃时,将60g 乙加入100g 水中可得l60g 溶液

C .乙的溶解度受温度影响很小

D.t l ℃时,乙的溶解度大于甲的溶解度

二.分析题

1. 20℃时,碳酸氢钠的溶解度为9.7g ,其含义是在20℃

时___________________;工业上用氨碱法制纯碱时,向饱和氨盐水中不断通入CO2,同时生成碳酸氢钠和氯化铵,但却只有碳酸氢钠结晶析出,原因是________________________。

100g水中溶解9.7g 碳酸氢钠即可达到饱和 相同温度下,氯化铵的溶解度比碳酸氢钠大

2. 右图为A 、B 、C三种物质的溶解度曲线,据图回答:

⑴ t 20C 时,A 、B 、C 三种物质的溶解度由大到小顺序是 。

⑵ 将t 20C 时三种物质等质量的饱和溶液分别降温到00

C 时,析出溶质

最多的是 ,无溶质析出的是 。

⑶ 20℃时,将30g A 物质放入50g 水中,充分搅拌,所得溶液的质量是 g。

3.右图是甲、乙两种固体物质的溶解度曲线。

请回答:甲物质在45℃时的溶解度为_______;甲、乙两物质的溶解度相等时的温度是____℃;要使甲

的不饱和溶液变为饱和溶液应_____________(填“升

高”、“降低”)温度;常压下,CO 2在水中的溶解度随温度的变

化应类似于____(填“甲”、“乙”)曲线。

4.小明同学绘制了如右图所示A、B两种固体物质的溶液度曲线:

(1)当温度为℃时,A物质与B物质的溶解度相等。

(2)若将B物质从溶液中结晶析出,宜采用的方法

是。

(3)我国有许多盐碱湖,湖中溶有大量的NaCl和Na2CO3,那

里的人们“冬天捞碱,夏天晒盐。

”据此你认为图中(填

“A”或“B”)物质的溶解度曲线与纯碱的相似。

(1)40 (2)加热蒸发 (3)A

5.右图是某实验小组的同学绘制的两种固体物质的溶解度曲线图。

请你根据图示回答问题:

(1)t 1℃时,a物质的溶解度 b 物质的溶

解度 (填“>”、“<”或“=”)。

(2)将t2℃时a、b两种物质相同质量的饱和溶液,分别

冷却到t1℃,析出晶体最多的是物质。

(3)溶解度曲线图中的任何一点都表示溶液的一种特定状

态。

图中A、B两个状态中,溶液属于不饱和状态的

是,状态最不稳定的是。

.右图是某固体物质的溶解度曲线。

(1)30℃时,该物质的溶解度为g。

(2)50℃时,将40g该物质加入到l00g水中,搅拌后

得到的

是 (填“饱和"或“不饱和”)溶液;将该溶液降温

到

20℃时可析出晶体 g

6.运用溶解度表与溶解度曲线回答下列问题:

⑴B是的溶解度曲线。

⑵60℃时,100g水中加入100g硝酸钾,所得溶液是 (填“饱和”

或“不饱和”)溶液,当60℃的该溶液降温到30℃时,析出晶体的质量为

g。

7.下表列出了固体物质A在不同温度时的溶解度:

温度/℃010 20 30 405060 70 80 90

溶解废/

36 3534 33 3231 30 29 2827 g

(1)70℃时,向盛有100g水的烧杯中加入30g固体A,充分溶解形成的是

(填“饱和”或“不饱和”)溶液,再将烧杯内物质温度降至20℃,此时溶液中溶质与溶剂的质量比为 (填最简整数比);

(2)通过对上表数据的分析,物质A的溶解度曲线

应是右图中的 (填“甲”或“乙”);

8.右图AB两种固体物质的溶解度随温度变化的曲线。

请回答

(1) ℃时,A、B两物质的溶解度相等

(2)20℃时,A物质的溶懈度B物质的溶解度(填

“>”、“<”或“=”)。

(3)40℃时,将A、B各15 g分别加到均盛有50 g水的两只小

烧杯中,充分搅拌后, 物质有剩余(填“A”或“B”)。

(4)现有50℃时A物质的不饱和溶液在不减少溶剂的情况下,欲

使其变成饱和溶液,下列措施肯定不能实现的是

(填序号)。

①降低温度②升高温度③加人A物质

9.甲、乙两种物质的溶解度曲线如右图。

(1)20℃时,甲物质的溶解度为g;

(2) 40℃时,把40g甲物质放入100g水中,所得的溶液是

(选填“饱和”或“不饱和”);

(3)欲将40时℃乙物质的饱和溶液变为不饱和溶液,可采用的

方法是;

(4) 40℃时,将甲、乙两物质的饱和溶液各100g,分别降温到

20℃,所得甲物质溶液的质量(选填“>”或“=”或“<”)乙物质溶液的质量。

10.如图是甲、乙两种物质的溶解度曲线,回答下列问题:

(1)从甲物质的溶解度曲线可以得到哪些信息(请写出其中的

一条)___________________________。

(2)t1℃时,甲、乙两种物质的溶解度较大的是________

___。

(3)t1℃时,将20g甲物质放入50g水中,充分搅拌能否全

部溶解____________(填“能”、“不能”或“无法判断”)。

(4)将一定量t2℃时甲物质的饱和溶液降温到t1℃时,该过程中没有发生改变的是___________(填序号)

A .溶质质量

B .溶液质量

C .溶剂质量 D.溶质的质量分数

例:

(4)溶解度曲线

(1)t 3℃时A 的溶解度为 80g

(2)P 点的的含义 在该温度时,A 和C (3)N 点为 t 3℃时A 的不饱和溶液 , 物质, 降温, 蒸发溶剂 的方法使它变为 (4)t 1℃时A 、B、C 、溶解度由大到小的顺序C >B>A

(5)从A 溶液中获取A 晶体可用降温结晶 的方法获取晶体。

(6)从B 的溶液中获取晶体,适宜采用 蒸发结晶 的方法获取晶体

(7)t 2℃ 时A 、B 、C 的饱和溶液各W 克,降温到t1℃会析出晶体的有A 和B 无晶体 析出的有 C

(8)除去A中的泥沙用 过滤 法;分离A 与B(含量少)的混合物,用 结晶 法

答案:

BDDCD BB

1、100g 水中溶解9.7g碳酸氢钠即可达到饱和 相同温度下,氯化铵的溶解度比碳酸氢钠大

2、A>B>CA C 70

3、50 g 25 降低 乙

4、(1)40 (2)加热蒸发 (3)A

5、(1)< (2)a (3)B A

5、(1)40 (2)不饱和 10

6、⑴氯化钠或NaC l;⑵不饱和;54.2

7、(1)饱和(2分) 3︰10(2分) (2)乙(2分)

8、 (1)30℃(2)<(3)B(4).

9、(1) 40 (2) 不饱和(3)加水或降温(4)<

10、(1)甲的溶解度随着温度的升高而变大(其他合理答案也可)(2)乙(3)不能(4)C。