心尖肥厚型心肌病误诊

- 格式:doc

- 大小:67.00 KB

- 文档页数:6

21例肥厚梗阻型心肌病误诊为冠心病心绞痛的临床分析作者:李丙中来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第02期【关键词】肥厚梗阻型心肌病;误诊;心绞痛文章编号:1004-7484(2013)-02-0688-01肥厚型心肌病是以心室肌肥厚为特征,典型者在左心室,以室间隔为甚,当室间隔高度肥厚向左心室腔内突出,收缩时引起左心室流出道梗阻者,称为“肥厚梗阻型心肌病”,临床表现复杂多样,其中以心绞痛为临床症状者,容易误诊、漏诊、病死率较高,我院于2004年2月——2011年11月共收治肥厚梗阻型心肌病48例,首诊误诊为心绞痛者为21例,识诊率为43.75%,本文着重对误诊组病例(21例)进行分析,旨在提高肥厚梗阻型心肌病首诊确诊率。

1 临床资料1.1 一般资料本组共计21例误诊患者,男16例,女,5例,年龄35-66岁,心功能Ⅰ-Ⅲ级,基础疾病:高血压7例,糖尿病5例,脑梗死后遗证6例,脑梗死3例,发病到就诊时间:30分钟-10日,患者先后经心电图,血清心肌酶,心脏彩色多普等检查。

1.2 临床表现本组患者入院时首发临床表现为发作性胸骨后或心前区压榨性闷胀样疼痛,每次发作历时几秒至10分钟不等,休息或含服硝酸甘油片均有所缓解,劳累或激动时易发作,体检发现:心浊音界多向左扩大,心尖搏动向下移位,有抬举性搏动,胸骨左缘3、4肋间可闻及粗糙的收缩期吹风样杂音,多为3/6级以上,心电图示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、F导联T波平坦或倒置。

V3-V5胸前导联ST段下移,0.1-0.3mv,T波倒置,多次复查心电图均为上述表现。

1.3 误诊情况本组21例患者均误诊,为冠心病、心绞痛,误诊时间4-72小时。

1.4 治疗及转归入院时21例,患者因均诊断为“冠心病、心绞痛”故给予“静滴单硝酸异山梨酯,口服阿司匹林,氯吡格雷、贝那普利”等药后,心前区疼痛虽有轻微缓解,但停药后或用药期间,胸痛仍频繁发作,同时患者的头晕、心悸、气促症状未见明显好转。

病例报告超声诊断心尖肥厚型心肌病酷似心尖室壁瘤改变一例姜维 吴雅峰 吕秀章 王丽 孙兰兰 李一丹 叶晓光 DOI:10.3877/cma.j.issn.1672-6448.2013.04.019作者单位:100020 首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心心脏超声科通讯作者:吴雅峰,Email:chayyafeng@126.com 患者女,60岁,因胸闷于2012年6月20日来我院心内科就诊。

临床诊断为冠状动脉粥样硬化性心脏病、高脂血症、高血压。

回顾患者既往病史,于2007年7月以主诉发作性胸闷5年、胸骨后灼烧感1d入院治疗。

患者入院前12h出现胸骨后灼烧样疼痛,向左肩放射,伴胸闷,两手麻木,持续5~15min,休息可缓解。

查体:血压135/90mmHg(1mmHg=0.133kPa),两肺呼吸音清,心率60次/min,律齐无杂音。

肝脾肋下未触及,双下肢无浮肿。

胸部X线示主动脉硬化。

心电图示窦性心律,T波V1~V5导联倒置,ST段V4~V5导联压低,无明显动态变化。

超声心动图未见明显异常。

冠状动脉造影示左、右冠状动脉开口不规则,冠状动脉未见明显异常。

核素显像示左心室前壁近心尖血流减低。

结合患者典型症状,临床诊断X综合征,心功能Ⅰ级。

患者于2007年至2011年在我院行4次超声心动图检查,均未诊断出左心室心尖肥厚型心肌病。

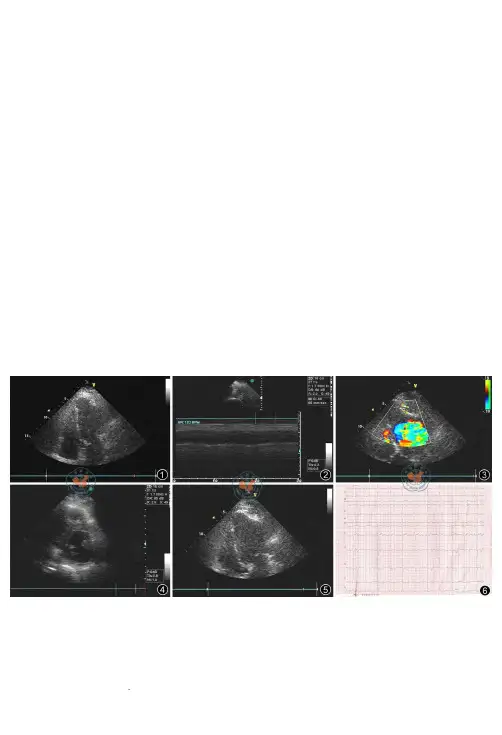

本次超声心动图检查所见:左心房增大,心尖部室壁厚度似变薄,回声增强,呈瘤样向外膨出,运动似减低(图1,2)。

结合患者病史,初步诊断为左心房增大、左心室心尖部室壁瘤形成。

由于左心室心尖部图像始终显示欠清晰,故请上级医师会诊,将彩色多普勒血流显像SCALE调低至18cm/s,显示左心室心尖部血流信号充盈缺损(图3)。

经仔细检查,左心室壁呈弱低回声显示。

左心室中段以上水平室壁厚度正常,室间隔厚度9.8mm,左心室后壁8.9mm(图4)。

从左心室中下段直至心尖段室壁厚度逐渐增厚,心尖部明显增厚,心尖帽厚度达20mm以上,左心室心尖部向外凸出(图5)。

肥厚型心肌病误诊为冠心病鉴别分析作者:刘丽玲杨燕来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第02期【中图分类号】R542 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2013)02-0086-02肥厚型心肌病(HCM)是一种原因不明的以心肌肥厚为主要表现的心肌疾病,是以室间隔、心尖及左室游离壁呈非对称性增厚为特征,多见于中青年,临床上常常容易误诊,我院5年间共收治30例HCM,误诊为CAD者13例。

现将误诊病例报告如下,以引起临床医师警惕。

1 临床资料1.1 一般资料本组男性11例,女性2例,年龄34-84岁。

初诊临床误诊为CAD(心绞痛),心肌梗塞者9例,高血压合并CAD者4例。

13例均经二维彩色超声心动图检查确诊为HCM,排除了高血压、CAD、AV病变及主动脉缩窄等引起左室肥厚的其他心脏疾病。

1.2 临床表现胸闷、心前区痛9例,头晕2例,双下肢浮肿2例。

1.3 辅助检查ECG示:异常Q波5例(陈旧性心肌梗死),T波倒置4例,ST-T异常3例,正常1例。

2-DE及CDFI检查:误诊13例病人全部病例均有:1.室间隔增厚,其厚度约14mm-28mm,IVS/LVPW>1.5;2.左室流出道狭窄,内径约12mm-20mm,二尖瓣收缩期前向运动(SAM)明显,舒张期二尖瓣前叶E峰与室间隔相撞;3.左室流出道血流速度显著增快,最大血流速度3.31m/s。

1.4 典型病例例1男,34岁,患者于入院前两年劳累后间断性头晕、心悸、胸闷、心前区针刺样疼痛,近一周加重入院。

ECG示:Ⅱ、Ⅲ、avF深而不宽的Q波,ST段抬高约0.10~0.15mV,Ⅰ、avL导联ST段水平下移0.10 mV,V1~V5导联T波倒置,ECG诊断陈旧性下壁心肌梗塞,急性心肌缺血。

查体:血压105/75mmHg,心率94次/分,心界向左下扩大,胸骨左缘3~4肋间可闻及2/6级收缩期喷射样杂音。

X线胸片未见异常。

经二维及彩色多普勒超声心动图检查:室间隔增厚26mm,室间隔与左室后壁厚度之比IVST/LVPWT≥3.0(>正常1.3界限),左室流出道变窄约13.0mm,CDFI:收缩期可见左室流出道为以蓝色为主五彩镶嵌的血流束,PW-SV置于其中可录得收缩期流速约2.00m/s的湍流频谱,确诊为HCM。

心尖肥厚型心肌病误诊为无Q波型心肌梗死原因分析目的:探讨心尖肥厚型心肌病(AHCM)的临床特点,提高对本病的认识。

方法:通过对16例AHCM临床资料的分析,了解其心电图表现、超声心动图改变、左室造影情况。

结果:AHCM易误诊为无Q波塑心肌梗死,其重要原因是临床医生缺乏对本病的认识,再加上患者合并冠心病易患因素,临床医生仅重视心电图改变而忽视了详细询问病史、体格检查和心脏超声检查。

结论:掌握AHCM的临床特点,就能有效地减少其误诊。

13例心尖肥厚型心肌病诊断及误诊分析【摘要】目的:总结心尖肥厚型心肌病(AHCM)的临床特点,提高对该病的诊断水平方法:对13例AH CM的心电图、超声心动图、左室造影及磁共振结果进行分析。

结果:13例AHCM中心电图有特征性改变12例,超声心动图提示心尖区增厚12例,左室造影提示舒张期呈“黑桃”形改变3例,初诊误诊冠心病7例。

结论:AHCM易被误诊为冠心病,超声心动图是诊断该病的重要手段,必要时可做心脏超声造影术或磁共振检查。

【关键词】心肌病心尖肥厚超声心动图心电图心血管造影术Diagnostic analysis and misdiagnostic analysis of thirteenpatients with apical hypertrophic car diomyopathyWANG Hai-yan,ZHU Zheng-yan(Department of Cardiology,Beijing Shunyi Hospital,Affiliated to Chinese Medical University,Beijin g 101300,China)【Abstract】Objective:To discuss the clinical manifestation of apical hypertrophic cardiomyopat hy and improve the correct diagnosis of AHCM. Methods:To analyze electrocardiogram,echocardio gram,left ventriculography,nuclear magnetic resonance results of 13 cases with AHCM.Results:12 cases had apical wall thickening in echocardiogram, 3 cases had a "spade-like" configuration on l eft ventriculogram, 7cases were misdiagnosed as coronary heart disease initially.Conclusion:AHCM is easy to be misdiagnosed as coronary heart disease, echocardiogram plays important role in t he diagnosis of AHCM, in patients with suspicion of AHCM and inadequate echo images, the us e of contrast echocardiography or MRI should be considered.【Key words】Cardiomyopathy;Apical hypertrophic; Electrocardiography; Echocardiography; Ang iocardiography心尖肥厚型心肌病(AHCM)为肥厚型心肌病(HCM)的特殊类型,指肥厚病变集中在室间隔和左室近心尖部。

参照诊断标准:非对称的左室肥厚,主要局限在左室心尖部,心尖部厚度≥15mm和心尖部最厚处与左室后壁厚度之比≥1.5,依靠二维超声心动图或磁共振检查[1]。

本病发病率低,临床表现缺乏特异性,容易误诊为冠心病。

现将我院收治的一组病例报告如下:1 资料与方法我院2002年1月至2007年12月收治AHCM 13例,其中,男11例、女2例,年龄31~72岁,平均年龄(51.9±14.6)岁。

临床表现:劳累后心悸、气短、胸闷8例,不典型胸痛6例,头晕、乏力2例,无自觉症状2例。

体征:无明显阳性体征8例,心尖部可闻及2/6级收缩期杂音2例,听诊心律绝对不齐3例。

所有患者均做心电图、超声心动图及X线胸片检查,其中,5例行冠状动脉造影检查,4例行左室造影检查,1例接受64排螺旋冠状动脉成像检查,2例行心脏磁共振检查。

所有患者化验肝肾功能、电解质、心肌酶均正常,均无糖尿病,2例有轻度高血压病史3年,2例高甘油三酯血症,3例并发阵发性心房颤动,1例并发房性期收缩。

2 结果2.1 标准12导联心电图胸导联T波倒置12例,以V3~V6导联为主,部分合并有V1、V2导联T波倒置,其中有2例仅表现T波倒置0.2~0.5mV,4例T波倒置0.5~1.0mV,6例T波倒置≥1.0mV,最深为2.0mV。

以V4导联T 波倒置最明显,平均为(1.16±0.58)mV。

另有1例V2~V5导联T波正负双向,V4导联负向波最深,深度仅为0.20mV。

有10例同时合并Ⅰ、aVL、Ⅱ导联T波倒置。

V3~V6导联ST段都有水平或下斜型下移0.05~0.40mV,以V4导联最为明显;有10例合并Ⅰ、aVL、Ⅱ导联ST段下移0.05~0.10mV。

有1 1例V3~V5导联R波振幅增高2.2~4.3mV,V4导联R波振幅平均为(3.65±0.68)mV,Sv1+Rv5≥3.5m V。

所有患者均无异常Q波,有2例QTc轻度延长,平均为0.475s。

2.2 超声心动图9例首次超声检查即确定AHCM诊断,另有4例经左室造影或磁共振检查证实。

再次由有经验的超声医师检查,有3例超声也证实为AHCM。

其中,单纯心尖肥厚9例,合并其他部位肥厚4例(室间隔、游离壁)。

左室舒张末期心尖部厚度为16~32mm,平均(21.33±5.44)mm,心尖部与左室后壁厚度之比为(1.78±0.33)。

左房扩6例,收缩末期左房前后径平均为(38.29±5.88)mm,左室舒张末期内径平均为(45.0 5±5.11)mm,收缩末期内径平均为(27.22±4.38)mm,左室EF值平均为(68.57±6.64)%,其中6例合并左室舒张功能减低。

2.3 心导管检查5例入院时行冠状动脉造影检查,左右冠状动脉及其分支均正常显影4例,左冠状动脉前降支近中段及右冠状动脉近中段轻度狭窄1例。

有4例行右前斜位30°左室造影,舒张末期左室腔呈“黑桃”形3例,呈非“黑桃”形1例,但左室心尖部心腔狭小。

2.4 磁共振检查2例行磁共振检查,显示心尖部心肌增厚。

2.5 其他检查1例行64排螺旋CT冠状动脉成像检查,示左冠状动脉前降支中段局限走行于浅肌层内前降支肌桥,冠状动脉未见狭窄。

AHCM是肥厚型心肌病的一种特殊类型,最早由Sakamoto等[2]于1976年报道,当时称为非对称性心尖心肌肥厚。

1979年Yamaguchi等[3]发表了该病的详细报告,并命名为心尖肥厚型心肌病。

此病在日本见,约占日本HCM患者总的1/4。

在世界其他地区,AHCM较少见。

患者年龄15~84岁不等,但好发于中年以上,本组发病年龄平均(51.9±14.6)岁。

Yamaguchi等[3]报道日本30例AHCM患者,男性占96.7%,本组病例中也以男性多见。

AHCM半数以上可无任何症状,多因心电图异常或体检时发现。

心电图改变常为临床提供重要的诊断线索。

主要包括:①异常T波倒置,主要见于胸前导联,尤其是V3~V5导联,有时T波倒置非常明显(超过10mm),称巨大T波倒置,但日本以外的报道中巨大T波倒置并不多见,常为轻中度倒置(5~10m m);②左室高电压(Rv5>2.6mV或Sv1+Rv5≥3.5mV);③ST段压低以V3~V5导联最显著;④绝大多数患者无异常Q波;⑤QTC轻中度延长。

心尖肥厚型心肌病患者ST-T改变机制不十分清楚,可能与心肌肥厚紊乱、心肌复极方向改变或心肌肥厚造成心内膜下缺血有关,心电图复极异常的程度与心尖肥厚程度无关[4]。

超声心动图能无创、直观、准确显示AHCM的形态学特点,可考虑为诊断本病的首选方法,并作为随访观察的重要辅助检查手段[5,6]。

正常心脏超声心动图检查时心尖部心尖厚度为(9.4±3.1)mm,在心尖肥厚型心肌病时,心尖厚度明显增厚,常达到20mm以上,可伴有乳头肌肥厚,心肌回声大多增强且不均匀,心尖部心腔狭小,严重者收缩末期心尖部闭塞或接近闭塞,左室腔不扩大或缩小,部分伴有左房增大,常不伴有左室流出道梗阻和压力阶差,对心脏的血流动力学影响少。

本组心尖部厚度平均为(21.33±5.44)mm,左房增大6例。

左室心尖部局限性心肌肥厚,超声检查中易被漏诊,尤其是对于透声较差患者。

故应从左室两腔心、心尖四腔心及左室短轴切面观察心尖部和左室壁有无增厚及增厚部位。

本组首次超声检查有4例漏诊,主要原因是:①临床医师未充分认识AHCM的临床及心电图特点,申请单上诊断冠心病,未提示怀疑AHCM;②操作者的经验,未注意到心尖部心肌厚度;③患者透声窗差,缺乏相应声学窗口,难以鉴定心内膜边界。

对心电图高度怀疑AHCM患者,可行心脏超声造影术。

左室造影右前斜位30°舒张期左室呈“黑桃”形也是AHCM的特征之一,由于是有创检查,临床应用较少。

心脏磁共振检查对于AHCM诊断的准确性最高,特别是普通超声心动图正常的患者[4]。

由于AHCM能够出现类似“心绞痛”的胸痛,并伴有心电图T波倒置、ST段压低,临床上经常误诊为冠心病。

本组有7例首诊误诊为急性冠脉综合征,其中有1例9年前误诊为非Q波心肌梗死。

对于任何年龄(尤其是40岁以上的中年男性),无症状或出现胸痛、心悸等表现,心电图特别是左胸导联出现深而倒置T波、左室高电压等异常改变,心电图短期内动态改变不明显,应考虑AHCM可能。

急性冠脉综合征患者ST-T改变范围较广泛,随冠状动脉供血改善而好转,具有T波倒置导联多合并R波递增不良,心肌梗死时有心肌酶学、肌钙蛋白等生化指标增高。

AHCM对血流动力学影响较小,但肥厚的心肌顺应性下降,影响左室舒张功能,产生一些临床症状。

该病的病程一般呈良性过程,死亡率较低。

Eriksson等对105例AHCM患者进行平均(13.6±8.3)年的随访,病死率为1.9%(2/105),平均每年的病死率为0.1%,15年生存率为95%,15年内无心脏事件的可能性为74%[1]。