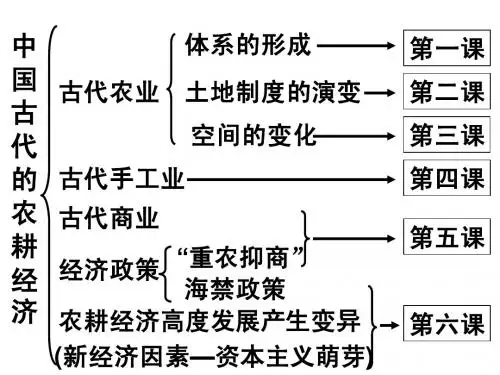

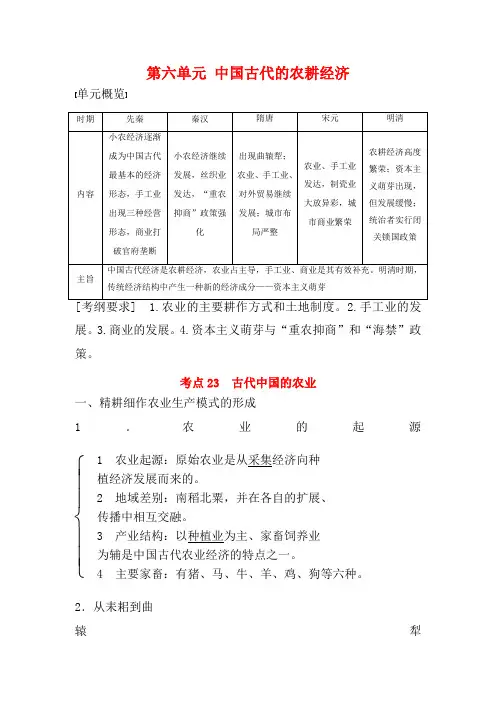

专题复习:中国古代的农耕经济

- 格式:ppt

- 大小:171.50 KB

- 文档页数:22

必修二《中国古代的农耕经济》易错点重难点中国古代的农耕经济是必修二课程中的一个重点内容,同时也是易错点和重难点之一。

在本文中,我们将对中国古代农耕经济的重难点进行深入探讨,帮助读者更好地理解这一内容。

中国古代农耕经济是指古代中国社会生产和经济发展的基础,以农业生产为主导的经济体系。

其中的易错点和重难点主要包括:一、农业技术和生产方式在古代中国农耕经济中,农业技术和生产方式是关键词。

首先,华夏文明的发源地,黄河流域以及长江流域,受制于水文地理条件,中国农民长期以来采用了灌溉农业方式。

其次,古代农业技术的发展,如水田耕作、棚田耕作、雨养农业等,都对古代农耕经济的发展起到了积极的促进作用。

二、土地制度和农民生活古代中国的土地制度和农民生活也是农耕经济的重要组成部分。

在古代的农村社会中,土地被分为公田、私田和佃田等,而农民则在这种土地制度下进行生产和经营。

土地制度的不断变革和农民生活的差异化,会直接影响到农耕经济的发展。

三、农业区域的特点和农产品的流通中国地域辽阔,地域多样化的特点使得中国古代农耕经济在不同地区表现出各自的特点。

如北方地区以小麦、大豆等作物为主,南方地区则以稻谷、茶叶等作物为主,这些区域差异也直接影响到古代农产品的流通和贸易。

四、社会等级和农民身份古代中国社会的等级制度对于农耕经济产生了深远的影响。

在封建社会中,农民身份低下,地位较为边缘,受制于世袭制度和税收负担,对农耕经济的发展产生一定的制约。

五、农村经济的繁荣与萧条古代中国农耕经济存在着经济的繁荣与萧条的周期性波动。

在政权更迭、战争灾害、自然灾害等因素的影响下,古代农耕经济会发生相应的变化。

这也是古代农耕经济研究中的一个重难点。

综上所述,中国古代农耕经济作为必修二课程中的一个重点内容,其中涉及到的易错点和重难点包括农业技术和生产方式、土地制度和农民生活、农业区域特点和农产品流通、社会等级和农民身份、农村经济的繁荣与萧条等方面。

通过对这些重难点的深入研究和理解,我们可以更好地把握中国古代农耕经济的发展脉络,进一步提升对该课程的理解和应用能力。

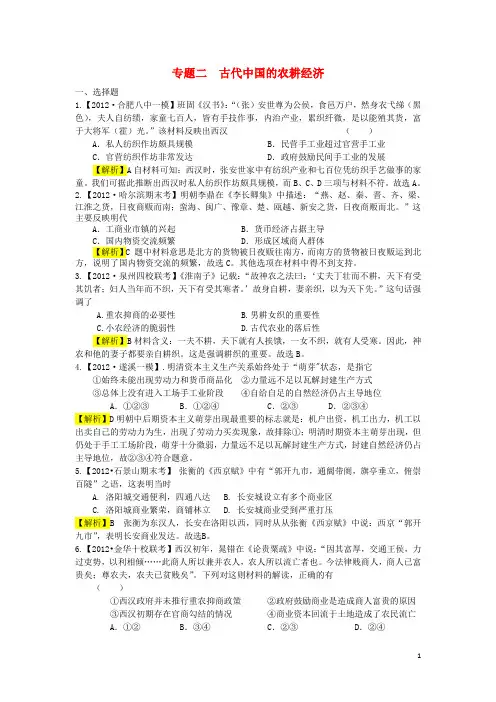

专题二古代中国的农耕经济一、选择题1.【2012·合肥八中一模】班固《汉书》:“(张)安世尊为公侯,食邑万户,然身衣弋绨(黑色),夫人自纺绩,家童七百人,皆有手技作事,内治产业,累织纤微,是以能殖其货,富于大将军(霍)光。

”该材料反映出西汉()A.私人纺织作坊颇具规模B.民营手工业超过官营手工业C.官营纺织作坊非常发达D.政府鼓励民间手工业的发展【解析】A自材料可知:西汉时,张安世家中有纺织产业和七百位凭纺织手艺做事的家童。

我们可据此推断出西汉时私人纺织作坊颇具规模,而B、C、D三项与材料不符。

故选A。

2.【2012·哈尔滨期末考】明朝李鼎在《李长卿集》中描述:“燕、赵、秦、晋、齐、梁、江淮之货,日夜商贩而南;蛮海、闽广、豫章、楚、瓯越、新安之货,日夜商贩而北。

”这主要反映明代A.工商业市镇的兴起 B.货币经济占据主导C.国内物资交流频繁 D.形成区域商人群体【解析】C 题中材料意思是北方的货物被日夜贩往南方,而南方的货物被日夜贩运到北方,说明了国内物资交流的频繁,故选C。

其他选项在材料中得不到支持。

3.【2012·泉州四校联考】《淮南子》记载:“故神农之法曰:‘丈夫丁壮而不耕,天下有受其饥者;妇人当年而不织,天下有受其寒者。

’故身自耕,妻亲织,以为天下先。

”这句话强调了A.重农抑商的必要性B.男耕女织的重要性C.小农经济的脆弱性D.古代农业的落后性【解析】B材料含义:一夫不耕,天下就有人挨饿,一女不织,就有人受寒。

因此,神农和他的妻子都要亲自耕织。

这是强调耕织的重要。

故选B。

4.【2012·遂溪一模】.明清资本主义生产关系始终处于“萌芽"状态,是指它①始终未能出现劳动力和货币商品化②力量远不足以瓦解封建生产方式③总体上没有进入工场手工业阶段④自给自足的自然经济仍占主导地位A.①②③B.①②④C.②③ D.②③④【解析】D明朝中后期资本主义萌芽出现最重要的标志就是:机户出资,机工出力,机工以出卖自己的劳动力为生,出现了劳动力买卖现象,故排除①;明清时期资本主萌芽出现,但仍处于手工工场阶段,萌芽十分微弱,力量远不足以瓦解封建生产方式,封建自然经济仍占主导地位,故②③④符合题意。

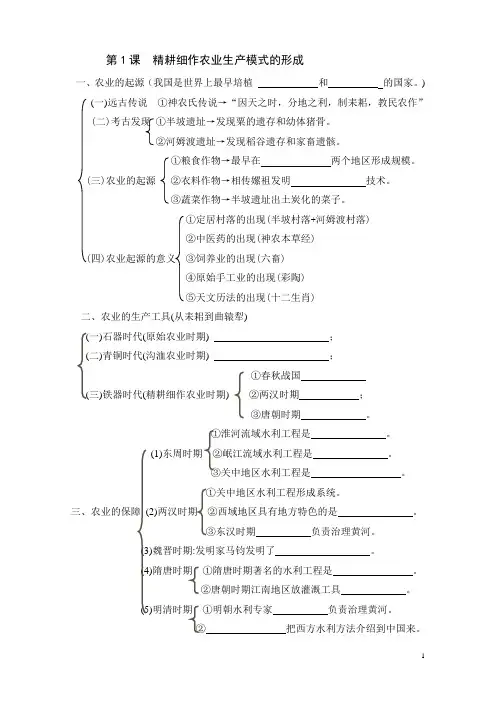

第1课精耕细作农业生产模式的形成一、农业的起源(我国是世界上最早培植和的国家。

)(一)远古传说①神农氏传说→“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”(二)考古发现①半坡遗址→发现粟的遗存和幼体猪骨。

②河姆渡遗址→发现稻谷遗存和家畜遗骸。

①粮食作物→最早在两个地区形成规模。

(三)农业的起源②衣料作物→相传嫘祖发明技术。

③蔬菜作物→半坡遗址出土炭化的菜子。

①定居村落的出现(半坡村落+河姆渡村落)②中医药的出现(神农本草经)(四)农业起源的意义③饲养业的出现(六畜)④原始手工业的出现(彩陶)⑤天文历法的出现(十二生肖)二、农业的生产工具(从耒耜到曲辕犁)(一)石器时代(原始农业时期) ;(二)青铜时代(沟洫农业时期) ;①春秋战国(三)铁器时代(精耕细作农业时期) ②两汉时期;③唐朝时期。

①淮河流域水利工程是。

(1)东周时期②岷江流域水利工程是。

③关中地区水利工程是。

①关中地区水利工程形成系统。

三、农业的保障(2)②西域地区具有地方特色的是。

③东汉时期负责治理黄河。

(3)魏晋时期:发明家马钧发明了。

(4)隋唐时期①隋唐时期著名的水利工程是。

②唐朝时期江南地区放灌溉工具。

(5)明清时期①明朝水利专家负责治理黄河。

②把西方水利方法介绍到中国来。

四、农业生产的经营(从千耦其耘到个体农耕)(一)简单协作经营方式①时期:原始农业时期和沟洫农业时期②方式:简单协作(1)初期时间:春秋战国时期。

①冶铁技术进步。

(2)②生产工具进步。

③土地制度进步。

(二)精耕细作经营方式(3)经营方式:以家庭为单位农业与手工业相结合①是中国封建社会农业生产的基本模式(4)②农民生产积极性比较高生活比较稳定③是国家赋税徭役的主要来源①具有分散性、封闭性、脆弱性(5)缺陷②分工简单阻碍社会分工与交流经济的发展③成为阻碍近代社会经济发展的主因五、农业生产经验的总结生产规模小①北朝时期的《》是我国现存第一部完整的农书。

②元朝时期的《》重点放在工具的改革方面。

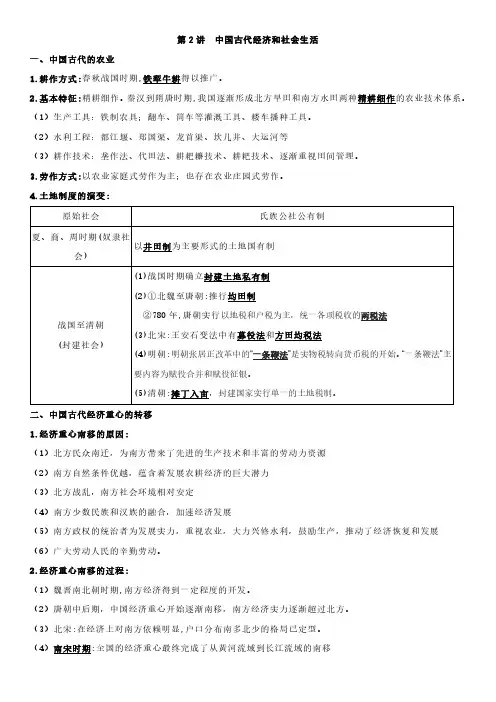

二、中国古代经济重心的转移1.经济重心南移的原因:(1)北方民众南迁,为南方带来了先进的生产技术和丰富的劳动力资源(2)南方自然条件优越,蕴含着发展农耕经济的巨大潜力(3)北方战乱,南方社会环境相对安定(4)南方少数民族和汉族的融合,加速经济发展(5)南方政权的统治者为发展实力,重视农业,大力兴修水利,鼓励生产,推动了经济恢复和发展(6)广大劳动人民的辛勤劳动。

2.经济重心南移的过程:(1)魏晋南北朝时期,南方经济得到一定程度的开发。

(2)唐朝中后期,中国经济重心开始逐渐南移,南方经济实力逐渐超过北方。

(3)北宋:在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少的格局已定型。

(4)南宋时期:全国的经济重心最终完成了从黄河流域到长江流域的南移3.特点:官府控制;朝贡贸易。

四、中国古代的经济政策与资本主义萌芽1.坊市分区制:宋代以前县以上城市严格划分坊市;宋代以来坊市界限(时间和空间限制)被打破,官府不再直接监管商业活动。

2.重农抑商政策:(1)历程:秦国商鞅首倡,历代沿用。

(2)主要内容:以农为本,工商业为末业农本商末、小农经济、限制商人、官营政策等。

(3)意义:促进了小农经济的发展,巩固了封建统治,但阻碍了商品经济的发展和中国社会的转型。

3.海禁、“闭关锁国”政策:明清实行,其主要内容是禁止民间私人对外贸易,只准官方贸易。

清朝还严格限制外商来华贸易,特许广州“十三行”管理对外贸易。

4.资本主义萌芽:明朝中后期,在江南地区的少数民营手工业中出现了雇佣与被雇佣关系的新生产方式,清代缓慢发展。

资本主义萌芽是封建社会内部出现的新事物,代表了中国社会的发展水平,但始终没有进入工场手工业时代。

五、古代的货币制度1.原始社会:(1)中国最初被用作货币的可能是海贝。

(2)二里头遗址出土了海贝,还有用骨头、石头做成的仿制贝。

2.商朝后期:开始出现铜铸币,铜贝的出现,是我国古代货币史上由自然货币向人工货币的一次重大演变。

3.春秋战国时期:各国分别使用布币、刀币、圜钱、蚁鼻钱等多种样式的铜铸币。

必修2第一单元复习提纲打印高一历史班级姓名必修二第一单元中国古代的农耕经济单元复习提纲★第1课精耕细作农业生产模式的形成一、农业的起源1.“北粟麦南水稻”(我国是世界上最早培育水稻和粟的国家。

)2. 六畜“十二生肖”(生肖纪年是农业文明的产物)产业结构:以种植业为主、家畜饲养业为辅。

(种养结合)二、从耒耜到曲辕犁1.生产工具的改进A.原始社会:木耒、骨耜和石器B.商周时期:出现少量的青铜器C.春秋:铁农具的广泛使用,牛耕出现D.战国中后期:铁犁出现E.唐朝时期:长江下游出现曲辕犁,又名江东犁,标志中国传统步犁的基本定型。

2.灌溉工具:翻车(曹魏时期,人力推动,平原地区使用)、筒车(唐代,用水力代替人力,山区使用)总结:耕作方式演进:刀耕火种石器助耕铁犁牛耕三、水利设施的逐渐完善1.原始传说:大禹治水2.春秋战国:芍陂、都江堰(成都平原-天府之国)、郑国渠3.西汉:王景治理黄河、坎儿井(西域地区)2、古代中国农业经济的特点①经济构成——以种植业为主,家畜饲养业为辅;②生产模式——精耕细作的农业生产模式;③经营方式——以家庭为单位,“男耕女织”;④土地制度——以地主土地所有制为主;⑤土地经营方式——租佃经营是小农经济的一种重要补充。

★3、小农经济(自耕农经济)(1)产生时间:春秋(2)产生原因:生产工具、耕作技术的进步以及私有土地的出现(3)基本特点:以家庭为单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

重要特点:封闭性(自给自足使农民极少与外界联系)、脆弱性(在天灾人祸时极易破产)、分散性(土地分散,生产规模小)、落后性(狭小生产规模使得工具长期无法改进)(4)小农经济的评价:优点:①在没有天灾、战乱和苛政干扰的情况下,可以使农民勉强能够自给自足;②生活比较稳定,有较高的生产积极性;③是国家赋税的主要承担者。

弊端:①狭小的规模和简单的性别分工很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展。

近代以后成为阻碍资本主义萌芽发展的因素;②抗风险能力差,遇到统治者过度的剥削压榨和自然灾害容易破产。

中国历代的农耕经济(一)精耕细作农业生产模式的形成1.农业的起源原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

中国农耕经济起源有多中心的特点,但是最早在黄河流域和长江流域形成规模。

我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,远古社会就形成北方以粟麦生产为主、南方以水稻生产为主的农作物种植格局,并在各自的扩展、传播中相互交融。

中国古代农业经济还具有以种植业为主、家畜饲养业为辅的特点。

2.农业生产工具的改进和农田水利的发展(1)从耒耜到铁农具:原始农业的耕作方式是刀耕火种,人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等简单的劳动工具。

进入文明时代,耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具。

春秋战国时期,人们掌握了冶炼铁的技术,铁农具逐渐代替了过去的石制、骨制等笨重易损的农具。

这一变化大大提高了当时的农业生产效率。

(2)犁耕技术的发展:约在春秋后期,牛耕开始出现。

战国中后期,铁犁用于牛耕。

西汉中期,犁壁的发明使用使牛耕得以推广。

唐代,在长江下游一带已经出现了曲辕犁。

曲辕犁的发明是自汉代之后农具改革的又一次突破,它的出现标志着中国传统步犁的基本定型。

(3)灌溉工具:古代灌溉工具的进步,也是推动农业生产发展的重要因素。

重要的灌溉工具有翻车(古代引水机械的重大发明,东汉时发明,曹魏马钧改进)、筒车(唐朝时发明,以水利为动力)等。

(4)水利设施和水利技术:春秋战国时期生产力的提高,推动了水利建设的发展,著名的芍陂、都江堰、郑国渠等水利工程陆续建成。

西汉的漕渠、白渠都对农业发展起了重要作用。

古代劳动人民充分发挥创造能力,因地制宜兴建具有地方特色的水利工程,西汉时期开始在西域兴建的坎儿井突出说明了这一问题。

从汉代起,政府经常组织大规模的治理黄河工程,东汉时王景治理黄河尤为著名。

中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

中国古代的农学著作中,包含了大量关于水利建设的内容。

3.农业生产的基本方式(1)千耦其耘:商周时期,农具原始,多采用大规模简单协作方式进行农业生产。

第6单元中国古代的农耕经济一、古代中国经济的基本特点方面特点生产模式以铁犁牛耕为主要耕作方式,以小农经济为主要生产模式,实行精耕细作土地制度地主土地所有制、农民土地所有制、封建国家土地所有制多种形式并存经济重心经历了从西向东、从北向南的转移过程,中国社会经济的空间格局不断变化商业状况作为农业经济的补充而存在,但曾长期居于世界领先地位经济结构明朝中后期在农业经济发展的基础上,孕育出资本主义萌芽经济政策中国古代政府大多都采取重农抑商政策,在明清时期还采取“闭关锁国”政策,限制了工商业和资本主义萌芽的发展客观环境统一稳定的政治局面,为经济的发展提供了必要的客观环境政治条件前代农民战争推动后继王朝调整统治政策,而且政策具有连续性。

历代统治者制定有利于经济发展的土地政策、赋税政策等科技条件生产工具的改进、水利的兴修、历法的进步、科技著作的颁布、外国先进技术的引入等,成为经济恢复发展的科技条件内外交流国内各民族、各地区间的交流、相互学习,中外交往的加强是经济发展的重要条件群众条件广大人民的辛勤劳动,创造了大量的物质财富1.古代统治者重视农业的原因(1)农业的发展有利于安定民生,从而有利于稳定和巩固其统治地位。

其规律为:农业发展→立民之欲→安定民生→稳固统治;或者:农业发展→治民→治国。

(2)农业是国家富强、实力雄厚的源泉,是国富力强的标志。

(3)农业的发展,为手工业的发展提供了原料和市场。

(4)农业为战争提供了物质基础。

2.古代管理农业的机构中国古代统治者十分重视对农业的管理,历代设立了一系列管理农业的机构:如东汉及其后的魏晋南北朝设“大司农”(或改称司农寺)、“少府”等。

在隋唐的三省六部制中,户部即类似于今天的财政部和农业部,以后历经宋、元、明、清,户部一直作为管理财政和农政的重要机构而存留,其中元世祖还设立负责水利和农业的大司农司。

3.我国农业生产技术发展上的主要特色古代王朝十分重视科技兴农,如西汉汉武帝以赵过为搜粟都尉推行“代田法”;东汉时推行“区田法”,从而基本解决了旱作地区农业生产中的春旱多风与春种的矛盾。

高中历史专题复习:古代中国的经济生活■知识线索本专题主要阐述了古代中国农耕文明的基本结构和特点。

精耕细作的农业占主导,手工业和商业是其有效补充;自给自足的小农经济是中国农耕文明的典型特点。

线索1 古代农业古代农业发展的主线是小农经济的产生与巩固,包括土地制度的变迁、耕作方式的演进、水利设施的修建等,以家庭为单位、精耕细作是其突出特征。

线索2 古代手工业古代手工业主要有官营、民营、家庭手工业三种经营形态,其中纺织、冶金、制瓷是三大主要行业,以丝绸、瓷器为代表的手工业产品远销海外。

线索3 古代商业古代商业发展包括市场形成、市场管理、货币演变、内外贸易、城市商业功能发展等五大要素,其中市场贸易管理是核心内容,时空限制经历了一个由严格到宽松的过程。

线索4 古代的经济政策古代的经济政策以重农抑商、闭关锁国为主,前者首倡于商鞅变法,贯穿于封建社会始终,后者仅实行于明清两朝,二者均是影响资本主义萌芽在中国发展缓慢的重要因素。

■必备知识§1古代中国的农业一.耕作方式1.刀耕火种:原始社会使用石刀、石斧、石犁,依土地肥力变化而迁徙。

2.石器锄耕:商周出现青铜农具,但很少使用,主要工具仍是木制的耒耜和石锄、石犁。

3.铁犁牛耕:①春秋战国:铁农具和牛耕出现并推广。

②两汉:西汉赵过发明耦犁(二牛抬杠),东汉推广到珠江流域;东汉一牛挽犁(犁耕法)。

③唐代:江东地区出现曲辕犁,安装了犁评,标志着中国传统步犁基本定型和古代犁耕技术的成熟。

二.基本特征:精耕细作1.生产工具:铁制农具;曹魏翻车、唐代筒车等灌溉工具;西汉播种工具耧车。

2.生产技术:战国都江堰、隋唐大运河等水利工程;牛耕技术;魏晋南北朝时期的耕耙耱技术等。

3.耕作方法:春秋战国的垄作法、西汉的代田法等。

三.基本模式:小农经济1.历程:形成于春秋战国时期,贯穿整个封建社会。

2.成因:铁农具出现和牛耕推广;封建土地私有制确立。

3.特点:以家庭为生产和生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织;自给自足。

第一单元中国古代的农耕经济知识总结第1课精耕细作农业生产模式的形成一、农业的起源(1)产生:由原始采集经济向种植经济转化发展而来。

(2)特征:①农耕经济在黄河流域和长江流域出现,形成地域差别。

②形成南稻北粟的作物结构。

③出现以种植业为主,家畜饲养业为辅的经济结构特点,出现“五谷”,“六畜”。

注:宋代出现高转筒车,明清时期出现风力水车三、水利设施的逐步完善(1)上古时代:大禹治水。

(2)春秋战国:著名的芍陂、都江堰、郑国渠。

(3)两汉:西汉的漕渠、白渠等水利工程陆续建成;政府经常组织大规模的治河工程——王景治河;地方特色坎儿井。

都江堰后世作用:①变水害为水利,使川西平原成为千里沃野;②水利发电,缓解电力危机;③美化了环境,促进了旅游业的发展,拉动了四川地区的经济;④体现了中国古代劳动人民的辛勤与智慧;⑤被列入世界文化遗产名录,具有较高的精神文化价值。

(4)古代水利技术的研究1.中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

据不完全统计,中国古代的农学著作总数约370多种,其中也包含了大量关于水利建设的内容。

2元代的郭守敬、明代的潘季驯、清代的靳辅和陈潢等,不仅具有丰富的治水实践经验,而且也提出了关于水利建设的系统思路。

在明代的徐光启的《农政全书》中,“水利”一目占九卷,除总结前人兴修水利的经验外,还收录了西方传教士的《泰西水法》,提出了一系列水利工程规划,论及水利施工技术。

四、小农经济1.定义:以家庭为生产、生活单位,种植业为主,农业和家庭手工业相结合,精耕细作,男耕女织,自给自足的自然经济,他是中国封建社会农业生产的基本模式。

2.小农经济产生原因:①铁农具出现和牛耕的使用和推广。

②封建土地私有制确立。

(1)小农经济表现:以家庭为单位;男耕女织;自给自足;精耕细作。

高考考点-精耕细作:一定面积的土地上,投入较多的生产资料、劳动和技术,进行细致的土地耕作,最大限度提高单位面积产量。

(2)小农经济特点:①分散性:以家庭为生产、生活单位,一家一户分散经营。