专题一中国古代的农耕经济

- 格式:ppt

- 大小:825.50 KB

- 文档页数:49

[课时作业]一、选择题1.远古时期,传说神农氏“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”,反映了这一时期() A.人们以采集经济为主B.社会经济处于渔猎阶段C.原始农业的成功实践D.个体小农经济的产生解析:本题考查分析阅读史料的能力。

从材料中“制耒耜,教民农作”,可知这一传说反映了原始农业的实践。

答案:C2.春秋战国时期,我国农业发达地区的最主要耕作方式是()A.刀耕火种B.耜耕C.铁犁牛耕D.集体耕作解析:刀耕火种是原始社会的耕作方式,故A项错误;耜耕是商周时期的耕作方式,故B 项错误;铁犁牛耕是春秋战国时期出现的先进耕作方式,故C项正确;集体耕作不是一种耕作方式,故D项错误。

答案:C3.下列能反映唐朝农业生产特征的是()A.①③B.②④C.②③D.②③④解析:本题考查读图能力。

①是纺织技术,不属于“农业生产”范畴;②是唐代灌溉用的筒车;③是东汉时二牛一人的耕作法,时间与题干要求不符;④是唐代出现的曲辕犁。

故符合唐朝农业生产特征的只有②④,选B项。

答案:B4.“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府”。

这得益于水利工程()A.都江堰B.郑国渠C.漕渠D.灵渠解析:都江堰是战国时期蜀郡李冰所建的大型水利工程,位于现今四川省成都市,根据题目中“天府”,成都被称为“天府之国”,故A项正确;郑国渠是战国时期由韩国水工郑国修建的水利工程,位于关中,现今陕西一带,故B项错误;漕渠是汉武帝时开凿的沿秦岭北麓的人工运河,使潼关到长安的水路运输时间大大缩短,故C项错误;灵渠是战国时期修建,位于广西境内,与题意不符,故D项错误。

答案:A5.《春秋公羊传注疏》载:“时(鲁)宣公无恩信于民,民不肯尽力于公田,故履践按行,择其善亩谷最好者,税取之。

”对此理解正确的是()A.诸侯国国君失去民众信任B.广大自耕农希望获得土地C.贵族土地所有制得到巩固D.土地私有权实际上被承认解析:材料中“择其善亩谷最好者,税取之”的信息实质上是局部实行按亩收税的做法,这种做法是建立在对土地私有权承认的基础之上的。

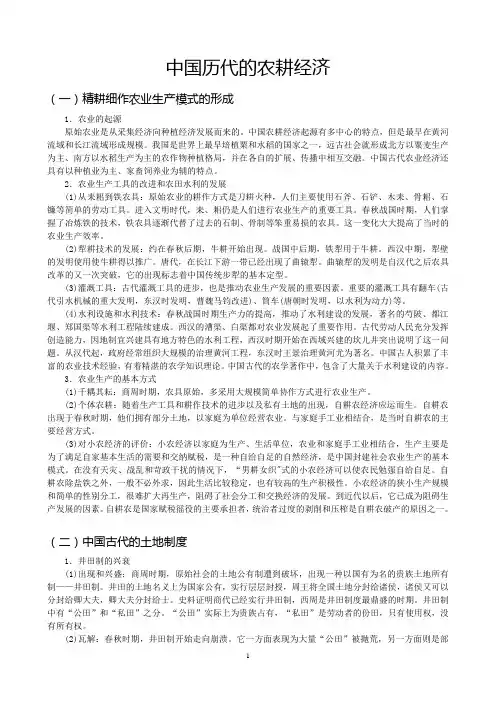

第一单元《中国古代的农耕经济》

(一)精耕细作农业生产模式的形成

起源:约一万年前,采集经济向种植经济发展

地域分布:黄河、长江流域,形成南稻北粟的生产格局农业的起源基础:生产工具的出现

农作物:培植粟、水稻,逐渐出现“五谷”

家畜饲养:“六畜”、农业和家畜饲养业并存发展

青铜器铁器

商周以前:主要使用木耒和骨耜生产工具的变革春秋战国:铁器和牛耕开始出现

耕作工具汉代:犁壁、牛耕得到广泛的推广

唐代:曲辕犁中国传统步犁基本定型精

耕

春秋战国:芍陂、都江堰、郑国渠细水利设施的完善汉代:漕渠、白渠、坎儿井、治理黄河作《河防一览》明代潘季训编著的水利专著农

业原因:生产力水平低下

生千耦其耘特点:大规模简单协作

产生产工具和耕作技术进步模生产方式的变化原因私有土地出现

式产生:春秋时期

的自耕农经济以家庭为生产单位

形特点男耕女织,自给自足

成规模小,难扩大再生产

以种植业为主,家畜饲养业为辅的产业模式中国古代农业的特点精耕细作日臻完善的农业生产模式

以家庭为单位“男耕女织”式的经营模式。

中国历代的农耕经济(一)精耕细作农业生产模式的形成1.农业的起源原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

中国农耕经济起源有多中心的特点,但是最早在黄河流域和长江流域形成规模。

我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,远古社会就形成北方以粟麦生产为主、南方以水稻生产为主的农作物种植格局,并在各自的扩展、传播中相互交融。

中国古代农业经济还具有以种植业为主、家畜饲养业为辅的特点。

2.农业生产工具的改进和农田水利的发展(1)从耒耜到铁农具:原始农业的耕作方式是刀耕火种,人们主要使用石斧、石铲、木耒、骨耜、石镰等简单的劳动工具。

进入文明时代,耒、耜仍是人们进行农业生产的重要工具。

春秋战国时期,人们掌握了冶炼铁的技术,铁农具逐渐代替了过去的石制、骨制等笨重易损的农具。

这一变化大大提高了当时的农业生产效率。

(2)犁耕技术的发展:约在春秋后期,牛耕开始出现。

战国中后期,铁犁用于牛耕。

西汉中期,犁壁的发明使用使牛耕得以推广。

唐代,在长江下游一带已经出现了曲辕犁。

曲辕犁的发明是自汉代之后农具改革的又一次突破,它的出现标志着中国传统步犁的基本定型。

(3)灌溉工具:古代灌溉工具的进步,也是推动农业生产发展的重要因素。

重要的灌溉工具有翻车(古代引水机械的重大发明,东汉时发明,曹魏马钧改进)、筒车(唐朝时发明,以水利为动力)等。

(4)水利设施和水利技术:春秋战国时期生产力的提高,推动了水利建设的发展,著名的芍陂、都江堰、郑国渠等水利工程陆续建成。

西汉的漕渠、白渠都对农业发展起了重要作用。

古代劳动人民充分发挥创造能力,因地制宜兴建具有地方特色的水利工程,西汉时期开始在西域兴建的坎儿井突出说明了这一问题。

从汉代起,政府经常组织大规模的治理黄河工程,东汉时王景治理黄河尤为著名。

中国古人积累了丰富的农业技术经验,有着精湛的农学知识理论。

中国古代的农学著作中,包含了大量关于水利建设的内容。

3.农业生产的基本方式(1)千耦其耘:商周时期,农具原始,多采用大规模简单协作方式进行农业生产。

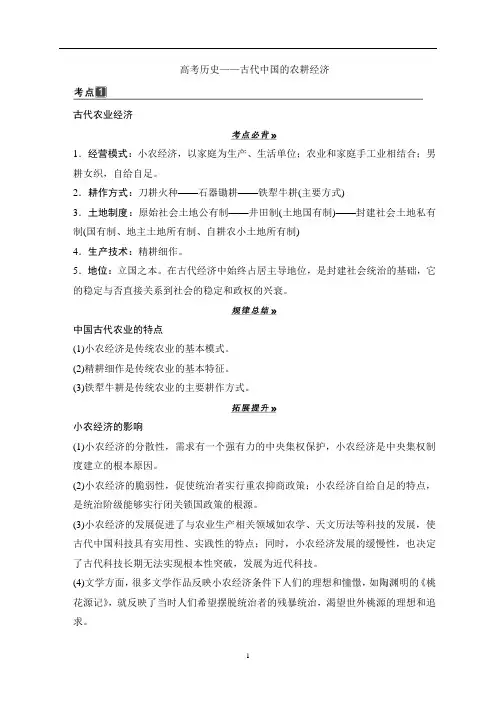

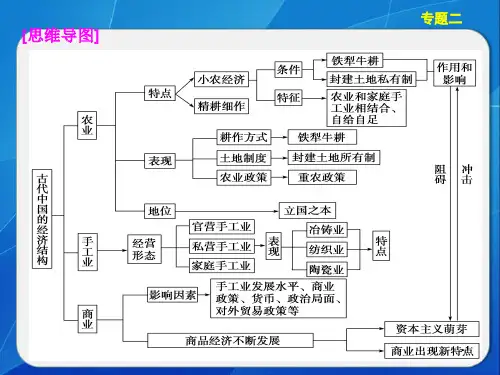

高考历史——古代中国的农耕经济古代农业经济1.经营模式:小农经济,以家庭为生产、生活单位;农业和家庭手工业相结合;男耕女织,自给自足。

2.耕作方式:刀耕火种——石器锄耕——铁犁牛耕(主要方式)3.土地制度:原始社会土地公有制——井田制(土地国有制)——封建社会土地私有制(国有制、地主土地所有制、自耕农小土地所有制)4.生产技术:精耕细作。

5.地位:立国之本。

在古代经济中始终占居主导地位,是封建社会统治的基础,它的稳定与否直接关系到社会的稳定和政权的兴衰。

中国古代农业的特点(1)小农经济是传统农业的基本模式。

(2)精耕细作是传统农业的基本特征。

(3)铁犁牛耕是传统农业的主要耕作方式。

小农经济的影响(1)小农经济的分散性,需求有一个强有力的中央集权保护,小农经济是中央集权制度建立的根本原因。

(2)小农经济的脆弱性,促使统治者实行重农抑商政策;小农经济自给自足的特点,是统治阶级能够实行闭关锁国政策的根源。

(3)小农经济的发展促进了与农业生产相关领域如农学、天文历法等科技的发展,使古代中国科技具有实用性、实践性的特点;同时,小农经济发展的缓慢性,也决定了古代科技长期无法实现根本性突破,发展为近代科技。

(4)文学方面,很多文学作品反映小农经济条件下人们的理想和憧憬,如陶渊明的《桃花源记》,就反映了当时人们希望摆脱统治者的残暴统治,渴望世外桃源的理想和追求。

(5)小农经济下的中国农民既有忠厚老实、吃苦耐劳、艰苦奋斗的精神,也有狭隘、保守的不足的民族心理。

(6)小农经济条件下,从事农业生产的主要是男子,这是“重男轻女”思想的根源;同时注重孝道、重视邻里和睦等家庭伦理观念。

手工业和商业1.手工业(1)经营形态:官营手工业、私营手工业、家庭手工业。

(2)主要行业:冶金、陶瓷、纺织等。

(3)发展特征:规模巨大,分工细密;技术先进,工艺精湛;素称发达,世界领先;历史悠久,影响深远。

2.商业3.古代城市的演变(1)先秦:春秋战国时期,诸侯国的都城成为重要的商业中心。

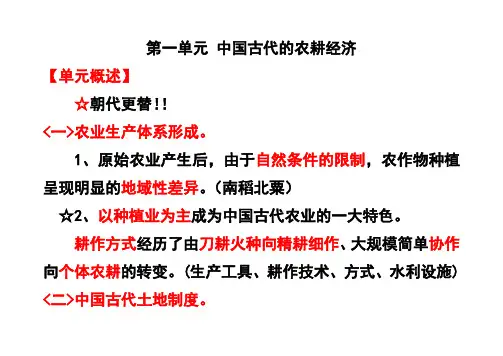

第一单元中国古代的农耕经济【单元概述】☆朝代更替!!<一>农业生产体系形成。

1、原始农业产生后,由于自然条件的限制,农作物种植呈现明显的地域性差异。

(南稻北粟)☆2、以种植业为主成为中国古代农业的一大特色。

耕作方式经历了由刀耕火种向精耕细作、大规模简单协作向个体农耕的转变。

(生产工具、耕作技术、方式、水利设施) <二>中国古代土地制度。

经历了由原始社会土地归氏族公社所有→奴隶社会土地名义上国家所有实际上贵族占有(井田制)→封建社会土地私有的转变,最终形成以地主土地私有为主的多种土地所有制并存。

<三>南宋中国古代经济重心南移的过程完成→文化重心的南移<四>中国古代手工业1、在规模、技术上长期居于世界领先地位,尤其是冶炼(青铜→冶铁)、纺织(丝织→棉纺织、衣被天下)、陶瓷制造业(制陶→制瓷);2、同时还形成了官营手工业、私营手工业和家庭手工业并存的手工业经营方式,私营手工业逐渐取代官营手工业,在明清时期占据主导地位。

<五>中国古代商品经济发展1、经历了从商周时期的兴起、春秋战国至隋唐时期的发展、宋元的繁荣和明清的鼎盛等四个阶段。

2、表现在商业运行、“市”的发展、活跃的商人、商业大都会的出现和货币的演变等内容。

3、形成以国内商业为主,对外贸易为辅的商业格局4、重农抑商政策长期推行;<六>明清时期的经济呈现传统农耕文明的高度发展和先进生产方式(资本主义萌芽)发展缓慢交织的特点。

(重农抑商、“海禁”和闭关锁国政策)第1课精耕细作农业生产模式的形成【课标要求】农业的主要耕作方式和土地制度:①从刀耕火种到精耕细作↓②土地制度③古代中国农业经济的基本特点【知识线索】一、农业的起源1、起源:采集→种植2、格局:南稻北粟3、产业:以种植业为主,家畜饲养业为辅(五谷、六畜)二、农业的发展<一>生产工具的革新(刀耕火种→铁器牛耕)<二>农耕技术的发展1、春秋后期,牛耕开始出现。

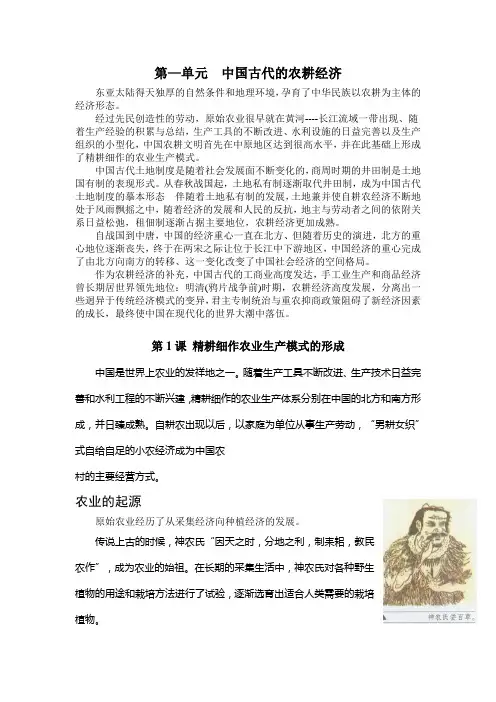

第—单元中国古代的农耕经济东亚太陆得天独厚的自然条件和地理环境,孕育了中华民族以农耕为主体的经济形态。

经过先民创造性的劳动,原始农业很早就在黄河----长江流域一带出现、随着生产经验的积累与总结,生产工具的不断改进、水利设施的日益完善以及生产组织的小型化,中国农耕文明首先在中原地区达到很高水平,并在此基础上形成了精耕细作的农业生产模式。

中国古代土地制度是随着社会发展面不断变化的,商周时期的井田制是土地国有制的表现形式。

从春秋战国起,土地私有制逐渐取代井田制,成为中国古代土地制度的摹本形态伴随着土地私有制的发展,土地兼并使自耕农经济不断地处于风雨飘摇之中,随着经济的发展和人民的反抗,地主与劳动者之间的依附关系日益松弛,租佃制逐渐占据主要地位,农耕经济更加成熟。

自战国到中唐,中国的经济重心一直在北方、但随着历史的演进,北方的重心地位逐渐丧失,终于在两宋之际让位于长江中下游地区,中国经济的重心完成了由北方向南方的转移、这一变化改变了中国社会经济的空间格局。

作为农耕经济的补充,中国古代的工商业高度发达,手工业生产和商品经济曾长期居世界领先地位:明清(鸦片战争前)时期,农耕经济高度发展,分离出一些迥异于传统经济模式的变异,君主专制统治与重农抑商政策阻碍了新经济因素的成长,最终使中国在现代化的世界大潮中落伍。

第1课精耕细作农业生产模式的形成中国是世界上农业的发祥地之一。

随着生产工具不断改进、生产技术日益完善和水利工程的不断兴建,精耕细作的农业生产体系分别在中国的北方和南方形成,并日臻成熟。

自耕农出现以后,以家庭为单位从事生产劳动,“男耕女织”式自给自足的小农经济成为中国农村的主要经营方式。

农业的起源原始农业经历了从采集经济向种植经济的发展。

传说上古的时候,神农氏“因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作”,成为农业的始祖。

在长期的采集生活中,神农氏对各种野生植物的用途和栽培方法进行了试验,逐渐选育出适合人类需要的栽培植物。

第一部分中国古代的农耕经济一、农业(1)、农业的起源原始农业:由采集经济到种植经济发展而来地域特色:北方以粟麦生产为主,南方以水稻生产为代表产业结构;以种植业为主,家畜饲养业为辅。

(2)、生产工具的革新:①商周以前:使用耒、耜;商周时期:出现了青铜农具;春秋战国:铁农具(铁锄、铁斧、铁铲、铁犁)日益推广,牛耕开始;②汉代:铁农具、牛耕普遍推广,出现耦犁、耧车、代田法;③唐代:曲辕犁的发明;传统步犁定型。

④灌溉工具:三国翻车、唐宋筒车→生产工具的进步是生产力发展的重要标志。

(3)、水利设施的逐渐完善:A治理黄河:大禹治水的传说,反映了上古时代先民兴修水利的艰苦历程。

从汉代起,政府经常组织大规模的治河工程。

汉武帝和东汉明帝。

B水利工程①春秋战国:芍陂、都江堰、郑国渠②汉代:漕渠、白渠、新疆坎儿井、治理黄河③水利专家:王景、郭守敬、潘季驯、靳辅、陈潢④重要著作:汉《汜胜之书》;北魏《齐民要术》;元《农桑辑要》;徐光启《农政全书》(4)、农业经营方式A大规模简单协作:在商周时期,农具原始,多采用此方式。

B个体农耕经济时间:春秋时期原因:随着生产工具和耕作技术的进步,以及私有土地的出现,自耕农经济应运而生。

特点:自给自足,男耕女织。

意义:在一般情况下,自耕农能够勉强自给自足,生活比较稳定,也有较高的生产积极性。

同时,自耕农是国家赋税的主要承担者。

但是,规模小,小农经济很难扩大再生产,阻碍了社会分工和交换经济的发展,抵御天灾人祸的能力有限,易滋生土地兼并和地方割据。

近代以后,成为阻碍生产发展的因素之一。

(5)中国古代的土地所有制的演变A原始社会:土地公有B商周时期:井田制特点:土地名义上为国家公有,公田为贵族占有,私田为村社成员的份田,只有使用权,没有所有权废除:春秋时期,井田制开始走向崩溃,战国时期废除。

C战国以来:土地私有确立: 战国时期,出现了多种形式的土地私有制,并延续了2000多年形式:主要有君主私有土地、地主私有土地、自耕农私有土地土地国有制(如森林、湖泊、政府的授田)。

(一)古代的农耕经济农业1、古代农业经济的三个特点:以为主,以为辅;的农业生产模式;“”式的经营方式。

2、铁器与牛耕的使用和推广(1)铁器:时期,铁农具的使用提高了当时的农业生产效率;西汉中期人们发明了;唐朝的发明标志着中国传统步犁的基本定型(2)牛耕:开始出现;战国中后期,的使用使牛耕得到推广。

3、灌溉工具有和等4、耕作方式的演变:原始时期的到春秋战国秦汉以来的5、土地制度(1)土地制度的演变:A 原始社会:土地公有制B 商周时期:制,土地表面上归所有,实际上归所有,贵族只有使用权,没有所有权。

C 战国以来:以土地制为主D 北魏至隋唐时期,政府为保护自耕农经济实行(2)土地经营方式:A自耕农方式:春秋战国时期B租佃方式:战国时期已产生;自开始成为仅次于自耕农形式的重要经营方式;时期成为农村经济的主要形式。

(3)农业经济模式:思考:小农经济产生的原因?特点?影响?手工业1、金属冶金业冶铁技术:时期,发明了冶炼生铁和钢的技术,钢是块炼钢;南北朝时发明了灌钢法。

冶铁燃料:春秋时期,用木炭炼铁汉代开始用做燃料;北宋时以做燃料很普遍;南宋末年开始用冶铁,明朝流行开来。

1、纺织业:汉代中国在世界上获得了“”称号。

宋末元初棉花种植向内地传播,代推广棉纺织技术,棉布成为民众的主要衣料。

2、陶瓷业:东汉晚期烧制出;南北朝时烧制出;从起,瓷器取代丝绸成为中华民族的新象征;宋代成为“瓷都”;元代开始进入生产时期;明代创造了斗彩和五彩;清代创造了粉彩和珐琅彩。

3、官私手工业的消长官营手工业:,一直占据古代手工业的主导地位。

私营手工业:时期兴起,以后在手工业中占主导地位。

4、资本主义生产关系的萌芽出现时间:特征:。

商业1、商业的发展商朝:产生了专门的职业和最早的。

周朝:实行“”的政策春秋战国:逐渐取代官商成为商人的主体隋唐:出现长安、洛阳、扬州等大都会,陆上、海上繁荣宋元:宋代产生,元代更广泛流通明清:出现许多新特点,兴起;农产品;广泛使用作为货币;形成区域性的。

【高中历史】高中历史知识点(中国古代的农耕经济)

除了课堂上的学习外,平时的积累与练习也是学生提高成绩的重要途径,本文为大家提供了高中历史知识点(中国古代的农耕经济),祝大家阅读愉快。

1.耕作方式:刀耕火种、铁犁耕牛(春秋战国)

生产模式:广种薄收精耕细作

组织模式:大规模简单合作个体养殖

时代:氏族公社、夏商周春秋、战国开始

2.土地制度:

⑴原始社会:土地公有制

(2)商周时期:井田制度——奴隶社会的土地国有制

开始实行于商--盛行于西周--瓦解于春秋--废除于战国

(3)封建社会:

①土地私有制:战国时期各诸侯国变法,以法律形式废除井田制,确立土地私有制

三种形式:主权私有土地、地主私有土地(最重要)和所有者农民私有土地。

(土地兼并已成为房东扩张房地产的主要方式)

②土地公有制:均田制(北魏至唐中期)

3.中国古代农业经济的基本特征

①产业结构--以种植业为主,家畜饲养业为辅

② 生产方式——集约化栽培

③生产规模--以家庭为单位的小农经济

商业模式——“男耕女织”(农业与家庭手工业相结合/自给自足)

本文就是为大家整理的

高中历史

知识点(中国古代的农耕经济),希望能为大家的学习带来帮助,不断进步,取得优异的成绩。