二十四史

- 格式:doc

- 大小:33.50 KB

- 文档页数:4

二十四史

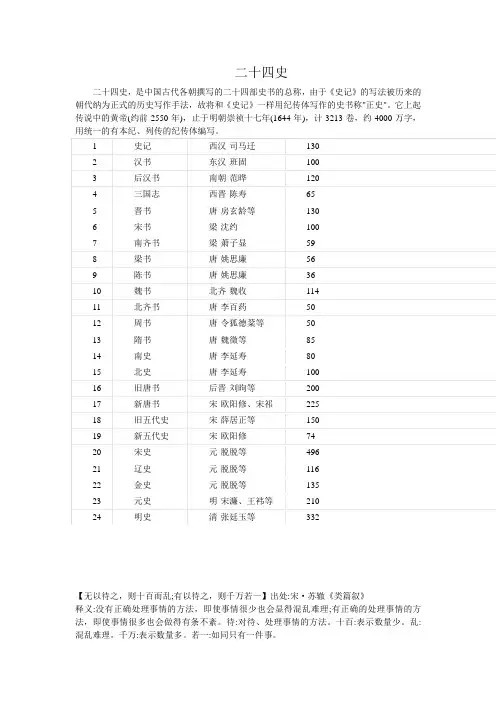

二十四史,是中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,由于《史记》的写法被历来的朝代纳为正式的历史写作手法,故将和《史记》一样用纪传体写作的史书称"正史"。

它上起传说中的黄帝(约前2550年),止于明朝崇祯十七年(1644年),计3213卷,约4000万字,用统一的有本纪、列传的纪传体编写。

【无以待之,则十百而乱;有以待之,则千万若一】出处:宋·苏辙《类篇叙》

释义:没有正确处理事情的方法,即使事情很少也会显得混乱难理;有正确的处理事情的方法,即使事情很多也会做得有条不紊。

待:对待、处理事情的方法。

十百:表示数量少。

乱:混乱难理。

千万:表示数量多。

若一:如同只有一件事。

二十四史的名词解释二十四史,是中国历史上的一个重要文献体系,记录了从公元前1046年至明朝末年的历史全貌。

它是中国古典文学的瑰宝,对研究中国历史和文化都有着重要意义。

二十四史可以分为正史和别史两类。

正史包括《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《北史》、《新唐书》、《旧唐书》、《新五代史》、《旧五代史》、《新宋史》、《旧宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

别史则包括《东汉纪》、《后汉纪》、《宋纪》等。

正史是较为完整的历史记载,而别史则是正史的补充和续编,其中《史记》被认为是二十四史之鼻祖,它是司马迁创作的中国第一部纪传体通史。

每一部《二十四史》都以纪传体形式书写,其中“纪”即编年史,“传”即贵族、政治家、军事家个人的传记。

纪传体的写作形式丰满多样,既能生动地描绘历史事件的发生和推移,又能生动地展示历史人物的个性和命运。

它们通过对历史事件和人物的描写,使得读者能够更好地理解和把握历史脉络,同时也能体会到历史中的英雄豪杰和辛酸悲壮。

二十四史中的名词解释涉及到历史、政治、官制、文化等多个方面。

比如,《史记》中有“始皇”的解释,它指的是中国历史上统一全国的第一位皇帝嬴政,他建立了中国历史上第一个统一的中央集权国家。

又如,《汉书》中的“献帝”,指的是东汉末年的皇帝刘协,他是东汉王朝的最后一位君主,成为了董卓和吕布等军阀的傀儡。

这些名词解释的出现,使得读者能够更加深入地了解中国历史上的各个重要角色和事件。

除了名词解释,二十四史也记录了众多名人事迹和著名文化现象。

比如,《史记》中包含了岳飞的故事,他是南宋著名的抗金名将,他的忠诚和勇敢令人钦佩。

《宋史》中记载了文天祥的忠臣事迹,他在元朝的统治下不屈不挠地坚守自己的信仰和原则。

这些名人事迹不仅展示了个体的英勇和智慧,也反映了当时社会、政治环境的特点和问题。

24史在线阅读及译文介绍史书是记录一个国家或民族历史的重要资料,对于了解历史、研究文化具有重要价值。

中国的史书也不例外,其中最有名的就是《二十四史》。

本文将介绍《二十四史》,并提供相应的在线阅读和译文资源。

什么是《二十四史》?《二十四史》是中国古代编纂的一部宏大的史书体系,共收录了中国历代的正史,覆盖了从夏朝到明朝的历史时期。

它们以不同的形式和体例记载了历史事件、人物事迹以及政治、军事、文化等方面的内容。

为什么要在线阅读?在线阅读《二十四史》有许多好处。

首先,它方便读者随时随地阅读,无需纸质书籍。

另外,在线阅读还提供了搜索功能和便于查找的目录,使得读者能够更轻松地找到所需信息。

同时,还可以通过在线阅读与其他读者交流和分享读书心得。

24史在线阅读及译文资源古籍库•[国学经典网](•[中国哲学书电子化计划](•[中华学术网](专业网站•[中国史学网](•[史学网](免费电子书资源•[豆瓣读书](•[书生中文网](如何使用在线阅读资源?1.打开任意一个链接2.在网站的搜索框中输入《二十四史》或具体的史书名称3.选择你想阅读的版本,可以是原文或者译文4.开始阅读《二十四史》的翻译问题尽管《二十四史》已经在中国广泛传播,但是英文译本相对较少。

因此,如果你想阅读英文版本的《二十四史》,可能需要借助翻译工具或自行翻译。

结语通过在线阅读《二十四史》,我们可以更好地了解中国历史的发展和演变。

无论是对于历史学研究者,还是对于广大的读者群体,这些资源都具有重要的参考价值。

希望通过本文提供的在线阅读和译文资源,能够帮助大家更好地探索《二十四史》。

二十四史。

二十四史是我国历史上各朝代由官方编撰或认可的史书,内容多采用正史资料,从传说中的三皇五帝开始,到明朝崇祯皇帝为止,共计二十四部,故称“二十四史”。

1921年,时任中华民国总统的徐世昌将《新元史》列为国学正史,从此二十四史变成二十五史,但这一做法并没有得到全国人的认可,于是有人把《清史稿》作为第二十五史。

但也有史学家编纂史书的时候将《新元史》和《清史稿》都列入了国学正史,故而又有二十六史的说法。

下面是这些史书的介绍。

《史记》作者是西汉时的司马迁,其内容涉及我国远古到汉武帝元年的历史,时间范围约在三千年上下,现存《史记》为残卷。

司马迁继承父亲遗志编成此书,开始将书命名为《太史公记》或《太史公书》。

《史记》一名起源于三国时期,一直沿用至今。

《汉书》作者是东汉时的班固。

《汉书》涉及历史时间从汉高祖刘邦元年到王莽的新朝结束,原型是班固之父班彪所著的《史记》后传六十五篇。

后来,班固入罪,死于狱中,《汉书》并没有完成。

当时的汉和帝令班固的妹妹班昭续补《汉书》,她就成了《汉书》中“天文志”的作者,而班昭也因此成为二十四史作者中唯一的女性。

《后汉书》作者为南朝宋的范晔,其所涉及的历史时间从汉光帝刘秀建立东汉开始,到汉献帝禅位于曹丕,前后共一百九十五年。

《后汉书》内容为本纪和列传。

后来范晔又与谢严合著《礼乐志》《舆服志》《五行志》《天文志》《州郡志》。

可惜后来范晔被控谋反,谢严害怕受到牵连,将五志手稿全部烧毁,现存《后汉书》也就只有本纪和列传部分。

《三国志》作者陈寿(三国时蜀国人,蜀亡入西晋),其内容主要为三国时期的历史。

《三国志》包括魏、蜀、吴三国,其中魏国和吴国已经有一些史料可供陈寿参考,但蜀汉政权没有设置史官一职,因此蜀国部分的内容由陈寿亲自采集编写而成。

夏侯湛欲编写《魏书》,看到陈寿的《三国志》后,自愧不如,将稿件全部销毁,同时代史学家受其影响,将《三国志》推为正史,流传至今。

《晋书》由唐朝的房玄龄主持编纂,内容从司马懿开始,一直记录到晋恭帝,涉及整个晋朝,包括西晋和东晋的历史过程。

二十四史全译txt一、引言《二十四史全译txt》是一部涵盖中国历史上从古代到近代的二十四部史书的全译版本,以txt格式方便读者在各种设备上阅读。

二十四史是中国历史上最重要的史书集合,记录了中国自公元前3000多年至清朝末年的历史文化,被誉为中国史学瑰宝,对于研究中国历史和文化具有重要价值。

本文档将介绍《二十四史全译txt》的组成、特点以及相关使用注意事项。

二、组成《二十四史全译txt》由以下二十四部史书构成:1.《史记》2.《汉书》3.《后汉书》4.《三国志》5.《魏书》6.《晋书》7.《宋书》8.《南齐书》9.《梁书》10.《陈书》11.《齐书》12.《周书》13.《隋书》14.《北齐书》15.《南史》16.《北史》17.《旧唐书》18.《新唐书》19.《旧五代史》20.《新五代史》21.《旧宋史》22.《新宋史》23.《元史》24.《明史》每一本史书都经过精心翻译,以确保准确传达原文的意思。

三、特点1.全面性:《二十四史全译txt》覆盖了中国自古代到近代的历史事件,呈现了中国历史的全貌。

2.语言简洁明了:为了让读者更好地理解,翻译时尽可能使用通俗易懂的语言,避免复杂的古文表达方式,提高阅读体验。

3.格式规范:《二十四史全译txt》以Markdown格式输出,可以方便地在各种平台上使用和传播,同时也支持灵活的排版和格式调整。

4.易于阅读:txt格式的文档可以在各种设备上进行阅读,包括电脑、平板电脑和手机等,方便读者随时随地学习和研究。

四、使用注意事项1.请注意保存文件的格式为txt,确保能够正常打开和阅读。

2.由于修订版本可能会有所不同,请尽量使用最新的版本,以确保准确的翻译和内容。

3.本文档仅为翻译版的文件,如需更多详细的注释和解释,请参考原版史书。

4.对于有特定需求的读者,可以根据个人需求自行调整格式和排版,包括字体、字号和行距等。

五、结语《二十四史全译txt》为广大读者提供了一部集中了中国历史的重要文献资源。

二十四史二十四史是我国古代二十四部正史的总称。

即:《史记》(汉·司马迁)、《汉书》(汉·班固)、《后汉书》(南朝宋·范晔)、《三国志》(晋·陈寿)、《晋书》(唐·房玄龄等)、《宋书》(南朝梁·沈约)、《南齐书》(南朝梁·萧子显)、《梁书》(唐·姚思廉)、《陈书》(唐·姚思廉)、《魏书》(北齐·魏收)、《北齐书》(唐·李百药)、《周书》(唐·令狐德棻等)、《隋书》(唐·魏征等)、《南史》(唐·李延寿)、《北史》(唐·李延寿)、《旧唐书》(后晋·刘昫等)、《新唐书》(宋·欧阳修、宋祁)、《旧五代史》(宋·薛居正等)、《新五代史》(宋·欧阳修)、《宋史》(元·脱脱等)、《辽史》(元·脱脱等)、《金史》(元·脱脱等)、《元史》(明·宋濂等)、《明史》(清·张廷玉等)。

编年体——史书编著的一种体裁。

以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事,是编写历史最早用的也是最简便的方法。

其优点是给人以明确的时间观念,比较容易反映出史事发生和发展的时代背景;其缺点是不易集中反映同一历史事件前后的联系。

弥补方法是,在记载史事时,有时要追叙往事,有时也附带记述后事。

国别体:以国(诸候国)为主体记载,比如《国语》即是。

纪传体——史书的一种形式,以为人物立传记的方式记叙史实。

例如《三国志》《史记》等都是纪传体。

断代史体例——以朝代为断限的史书。

此体裁创始于东汉史学家班固,他所著的《汉书》,写高祖元年(前206年)到王莽地皇四年(23年)西汉王朝230年的历史。

二十五史中除《史记》为通史外,其余的二十四史都属此体。

其中《南史》、《北史》、《五代史》包举数朝,仍然属于断代史的范围。

编年体和纪事本末体的史书,以朝代为断限的也属于断代史。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢什么是“二十四史”?二十四史记录了哪些历史导语:所谓“二十四史”,是指中国历史是二十四部纪传体史书的统称,起于汉武帝时诞生的《史记》,终于清乾隆时刊行的《明史》,前后相隔一千八百所谓“二十四史”,是指中国历史是二十四部纪传体史书的统称,起于汉武帝时诞生的《史记》,终于清乾隆时刊行的《明史》,前后相隔一千八百多年。

“二十四史”的概念亦是逐步形成的。

唐以前往往将司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔的《后汉书》合称为“三史”。

后来又加入了陈寿的《三国志》,称为“四史”或“前四史”。

到北宋,又加入《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《新唐书》、《新五代史》十三部书,合称“十七史”。

明代又增入《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》,合称“二十一史”。

清乾隆时再增入《明史》,合称“二十二史”。

不久又增入《旧唐书》、《旧五代史》,经乾隆皇帝钦定为“二十四史”。

“二十四史”不含清代历史,近人赵尔巽主编的《清史稿》书成后,并入“二十四史”,合称“二十五史”。

其后又添入近人柯劭忞撰写的《新元史》,终成“二十六史”。

“二十四史”被尊为“正史”。

《隋书·经籍志》曰:“自是世有著述,皆拟班(班固)、马(司马迁),以为‘正史’。

”遂有“正史”之说。

“二十四史”皆属纪传体史书,即以人物为中心,着重记述有关人物的生平事迹,历史事件附见于人物纪传中。

纪传体主要有纪、表、志、传四种体例:“纪”(或曰“本纪”)逐年记载帝王在位的国家大事;“表”扼要胪列纷纭复杂的的大小史实;“志”(或曰“书”、“考”)专项记录各项典章制度;“传”(或曰“列传”)集中描摹历史人物生平;生活常识分享。

二十四史名词解释《二十四史》是中国历史上著名的包罗万象的史书,史学家们用来记录和研究中国大历史。

二十四史即四库全书,是两千多年来中国古代史书文献中最重要的一部。

其篇幅长,几乎包含了中国历史上的大多内容。

《二十四史》共包含了中国古代历史上24部史书,分别是《史记》、《世说新语》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《唐书》、《五代史》、《宋书》、《金史》、《元史》、《明史》、《清史稿》、《资治通鉴》、《古今外典》、《汉籍志》、《宋籍志》、《元籍志》、《明籍志》、《清人传记》、《古今文选》、《新唐书》、《新五代史》、《新编五代史》。

《史记》是中国古代历史文献中最早的史书,也是中国古代历史书中最重要的一部作品,其报告了近两千多年来,从中国战国到汉朝历史事件,以及当时政治、社会经济等各种情况。

它也记录了那个时代著名的人物,将其作为历史学家研究我国历史精华之一。

《世说新语》是中国古代历史文献中另一重要的史书,其内容虽不及《史记》,但自成一体,是研究古代中国社会生活的重要参考资料。

《世说新语》的作者陆九渊,以记录汉魏两朝时期的故事为主,以及记载中国历史上的著名人物、重要事件等。

《汉书》是西汉时期司马迁所编写的历史文献,它报道了汉朝从西汉至秦汉之间的历史,其中包括西汉各朝的社会、政治、经济等情况。

《汉书》最大的特点是史实的客观性,正叙的廖编仿照列国志的形式,对西汉帝王和世家的统治进行正史的记载,给予了当时史学家一致认可的史实观点。

《后汉书》是公元3世纪的司马续编写的历史文献,主要记载了汉室以及各代汉室统治者的统治情况,以及他们在治理国家上的做法。

《后汉书》比《史记》更加细致,记载了更多的细节,对研究当时的政治、经济、文化等有着重要的价值。

《三国志》是公元三世纪的司马光编写的历史文献,主要记载的是中国历史上的三国时期的事迹,包括三国建立的背景和发展,以及三国鼎立时期各个势力在政治、经济等各个方面的发展情况。

二十四史是我国古代二十四部历书的总称。

除《史记》是通史且为个人写作外,其余都是断代史,且大多为集体编写。

前四史:《史记》、《汉书》、《后汉书》和《三国志》

1、《史记》西汉司马迁130

2、《汉书》东汉班固100

3、《后汉书》南朝范晔120

4、《三国志》西晋陈寿65

5 、《晋书》唐朝房玄龄等130

6、《宋书》南朝梁沈约100

7、《南齐书》南朝梁萧子显59

8、《梁书》唐朝姚思廉56

9、《陈书》唐朝姚思廉36

10、《魏书》北齐魏收130

11、《北齐书》唐朝李百药50

12、《周书》唐令狐德棻等50

13、《隋书》唐魏征等85

14、《南史》唐李延寿80

15 、《北史》唐李延寿100

16、《旧唐书》后晋刘昫等200

17、《新唐书》宋朝欧阳修、宋祁225

18、《旧五代史》宋薛居正等150

19、《新五代史》宋欧阳修74

20、《宋史》元朝脱脱等496

21、《辽史》元脱脱等116

22、《金史》元脱脱等135

23、《元史》明朝宋濂等210

24 《明史》清朝张廷玉等332

1920年,柯劭忞撰《新元史》脱稿,民国十年(1921年)大总统徐世昌以《新元史》为“正史”,与“二十四史”合称“二十五史”。

二十四史精读本(《经典读库》编委会)简介1、《史记》(西汉司马迁等):纪传体史书奠基之作,百科全书式的通史著作。

前事不忘,后事之师也。

《史记·秦始皇本纪》运筹帷幄之中,决胜于千里之外。

《史记·高祖本纪》2、《汉书》(东汉班固等):我国第一部纪传体断代史,言皆精炼,事甚该密。

水至清则无鱼,人至察则无徒。

《汉书·东方朔传》临渊羡鱼,不如退而结网。

《汉书·董仲舒传》3、《后汉书》(南朝宋范晔、司马彪等):记载东汉历史的纪传体史书,简而且周,疏而不漏。

失之东隅,收之桑榆。

《后汉书·冯异传》盛名之下,其实难副。

《后汉书·黄琼传》4、《三国志》(西晋陈寿):第一部纪传体断代国别史,独创“三国并叙”体例。

勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

《三国志·蜀书·先主传》士别三日,即更刮目相待。

《三国志·吴书·吕蒙传》5、《晋书》(唐房玄龄等):第一部官修纪传体正史,纪传叙事,皆爽洁老劲。

吾不能为五斗米折腰。

《晋书·陶潜传》吾虽不杀伯仁,伯仁由我而死。

《晋书·周?传》6、《宋书》(南朝梁沈约):体裁完备的综合性史书,了解南朝宋历史的重要史书。

疾风知劲草,严霜识贞木。

《宋书·顾恺之传》愿乘长风破万里浪。

《宋书·宗悫传》7、《南齐书》(南朝梁萧子显):现存南齐最早的纪传体断代史,南齐皇族子孙撰写的南齐史书。

英睿当乱而不移,忠贤临危而尽节。

《南齐书·齐高帝本纪》8、《梁书》(唐朝姚思廉等):再现南朝梁王朝的风云变幻,叙事简严完善,一洗六朝芜冗之习。

9、《陈书》(唐朝姚思廉等):二十四史中卷数最少的一部正史,是了解南朝陈最主要、最基本的材料。

10、《魏书》(北齐魏收等):第一部专记少数民族历史的著作。

天网恢恢,疏而不漏。

《魏书·任城王传》11、《北齐书》(唐朝李百药等):了解东魏、北齐的重要资料。

涨知识《⼆⼗四史》⼤讲解⼆⼗四史,中国古代各朝撰写的⼆⼗四部史书的总称,是被历来的朝代纳为正统的史书,故⼜称“正史”。

它上起传说中的黄帝(前2550年),⽌于明朝崇祯⼗七年(1644年),计3213卷,约4000万字,⽤统⼀的有本纪、列传的纪传体编写。

⼆⼗四史史记汉书后汉书三国志晋书宋书南齐书梁书陈书魏书北齐书周书隋书南史北史旧唐书新唐书旧五代史新五代史宋史辽史⾦史元史明史《史记》是中国第⼀部纪传体通史,被⼈们称为信史,由西汉武帝时期的司马迁花了13年的时间所完成史记的。

全书共有本纪⼗⼆篇,表⼗篇,书⼋篇,世家三⼗篇,列传七⼗篇,共⼀百三⼗篇。

记载了上起中国上古传说中的黄帝时代(约公元前3000年)下⾄汉武帝元年(公元前122年)共三千多年的历史《汉书》,⼜称《前汉书》,由我国东汉时期的历史学家班固编撰,是中国第⼀部纪传体断代史《汉书》全书主要记述了上起西汉的汉⾼祖元年(公元前206年),下⾄新朝的王莽地皇四年(公元23年),共230年的史事。

《汉书》包括纪⼗⼆篇,表⼋篇,志⼗篇,传七⼗篇,共⼀百篇,后⼈划分为⼀百⼆⼗卷,共⼋⼗万字。

《后汉书》是⼀部由我国南朝刘宋时期的历史学家范晔编撰的记载东汉历史的纪传体史书《后汉书》全书主要记述了上起东汉的汉光武帝建武元年(公元25年),下⾄汉献帝建安⼆⼗五年(公元220年),共195年的史事。

《三国志》是由西晋陈寿所著,记载中国三国时代历史的断代史《三国志》全书⼀共六⼗五卷,《魏书》三⼗卷,《蜀书》⼗五卷,《吴书》⼆⼗卷。

《三国志》名:为志其实⽆志。

魏志有本纪,列传,蜀,吴⼆志只有列传,陈寿是晋朝朝⾂,晋承魏⽽得天下,所以《三国志》尊魏为:正统。

《三国志》为曹操、曹丕、曹睿分别写了武帝纪、⽂帝纪、明帝纪,⽽《蜀书》则记刘备、刘禅为先主传、后主传。

记孙权称吴主传,记孙亮、孙休、孙皓为三嗣主传。

均只有传,没有纪。

《晋书》⼀百三⼗卷,包括帝纪⼗卷,志⼆⼗卷,列传七⼗卷,载记三⼗卷,唐朝房⽞龄等撰,记载从司马懿开始到晋恭帝元熙⼆年(420)的史事《晋书》以西、东两晋为正统,并⽤“载记”的形式兼述了⼗六国时期14个割据政权的兴亡。

《二十四史》是二十四部历史书合起来的统称,包括《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

《二十四史》被称为“正史”,由清代乾隆皇帝钦定,未经皇帝批准,不得列入正史。

《二十四史》是一部中国几千年的社会经济发展史。

“本纪”中记载了各朝重要的经济措施、人口资料,而各史中的“食货志”专记各朝田地、农桑、赋税、贸易、市舶、盐茶法等,《元史‧食货志》中还有“钞法”、“海运”等,可谓包括了经济领域中的各个方面。

许多正史中还对社会经济的整体现象描述得十分生动,如《史记‧平准书》中记载了汉武帝初年由于长期休养生息,社会出现经济空前繁荣的局面:“非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾(粮库)皆满,而府库余货财。

京师之钱累巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

”司马迁在《史记》中撰有《匈奴列传》、《南越列传》、《西南夷列传》等少数民族历史,开创了《二十四史》各史重视民族历史的先例。

魏晋以来,周边各民族逐渐壮大,内聚力增强,各族列传不断增加,而进入中原建立王朝的各个民族,更有专史列入《二十四史》,如《魏书》、《北齐书》、《周书》、《辽史》、《金史》、《元史》,至《清史稿》更是以少数民族为主体的一个朝代的历史,实际上也是各个王朝民族的民族史。

《二十四史》也是一部记载中外关系不断扩大的史书。

《后汉书‧地理志》中还记载中国往印度的交通路线。

以后的各朝正史中,中国与世界各国的交往进一步扩大,新旧《唐书》中留下许多西域人在长安居留、任官的史料,《宋史‧外国传》中更有许多大食(阿拉伯)等国的人在中国乐而不返的记载。

元代中外交通大大畅通,许多外国人进入中原正式入籍。

明清两朝中国对世界的认识更加深入,特别是澳门开埠后,西欧商人、军人、传教士等大批来华,《明史》中就有佛朗机、西班牙、英吉利等传。

二十四史与中国历史研究简介《二十四史》是中国历史上最重要的正史纪传体编撰成果,它由自东汉末年到明朝末年的24部正史组成。

这些正史不仅涵盖了延续了两千余年的封建社会政治经济制度变革过程,也是中国历代建国者和文化精英的政治和文化自述。

在中国历史研究中,《二十四史》起着核心作用,为后世学者提供了极为丰富的史料。

《二十四史》的重要性1.反映真实历史:《二十四史》作为经典典籍,记录了大量真实而详尽的历史事实,对于解释和理解中国传统文化具有巨大价值。

2.政治意义:编纂这些正史既是中央政府重要的文化政策推动,也是表达皇帝权威、宣扬王朝声势、规范礼制法度、审查官吏品行等目的。

3.文化遗产:《二十四史》反映了各个时期的文化风貌和思想观念,是中国传统文化的重要组成部分。

《二十四史》在中国历史研究中的作用1.史料价值:《二十四史》提供了大量珍贵、详实的史料资料,为研究历史事件、人物事迹等提供了重要依据。

2.翻案与重新解读:通过对《二十四史》的重新解读与翻案,学者们能够发现被忽视或曲解的历史细节和真相,进一步完善对历史事件、人物的理解。

3.系统性研究:通过分析不同时期正史之间的联系和衍生关系,可以系统地研究中国封建社会政治制度变革、文化演变等方面问题,揭示历史发展规律。

《二十四史》存在的问题和挑战1.主观因素:由于编撰者自身立场和出身背景不同,在记载历史时可能存在主观片面性和偏见。

2.不全面性:虽然《二十四史》内容丰富,但仍有一些重要历史事件和人物未能完整记录或被刻意删除。

3.缺乏新素材:《二十四史》所收录内容仅限于明朝,无法覆盖当代及近现代中国的历史资料。

综上所述,《二十四史》作为中国历史研究中的重要文献,具有不可替代的地位。

尽管存在一些问题和挑战,但它依然是理解中国传统文化和社会发展变革的重要窗口。

在今后的研究中,我们应该注重综合使用多种史料,将《二十四史》与其他历史档案、考古发现、民间文献等相结合,以期更全面准确地还原中国历史的真实面貌。

本文由LY199276000贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。

建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。

二十四史 txt 文本下载(3213 卷 4000 万字)二十四史是我国古代二十四部正史的总称。

即:《史记》(汉?司马迁)《汉书》(汉?班固)《后汉书》(南朝宋?范晔)《三国志》(晋?陈寿)《晋书》(唐?房玄龄等)《宋书》(南朝梁?沈约)《南齐书》(南朝梁?萧子显)《梁书》(唐?姚思廉)《陈书》(唐?姚思廉)《魏书》(北齐?魏收)《北齐书》(唐?李百药)《周书》(唐?令狐德棻等)《隋书》(唐?魏征等)《南史》(唐?李延寿)《北史》(唐?李延寿)《旧唐书》(后晋?刘昫等)《新唐书》(宋?欧阳修、宋祁)《旧五代史》(宋?薛居正等)《新五代史》(宋?欧阳修)《宋史》(元?脱脱等)《辽史》(元?脱脱等)《金史》(元?脱脱等)《元史》(明?宋濂等)《明史》(清?张廷玉等)“正史”之名,始见于《隋书?经籍志》:“世有著述,皆拟班、马,以为正史。

”清代乾隆皇帝钦定“二十四史”,“正史”一称即专指“二十四史”。

按《四库全书》的规定,正史类“凡未经宸断者,则悉不滥登。

盖正史体尊,义与经配,非悬诸令典,莫敢私增”。

二十四史总共 3249 卷,约有 4000 万字。

它记叙的时间,从第一部《史记》记叙传说中的黄帝起,到最后一部《明史》记叙到明崇祯 17 年(公元 1644 年)止,前后历时 4000 多年,用统一的本纪、列传的纪传体编写。

二十四史的内容非常丰富,记载了历代经济、政治、文化艺术和科学技术等各方面的事迹。

/view/9331.htm 附件:史记.txt (1171 K) 下载次数:47260附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:附件:汉书.txt (1770 K) 下载次数:36736 后汉书.txt (1789 K) 下载次数:36987 三国志.txt (877 K) 下载次数:31642 晋书_1.txt (986 K) 下载次数:26990 晋书_2.txt (1823 K) 下载次数:30479 宋书.txt (1983 K) 下载次数:29291 南齐书.txt (722 K) 下载次数:24439 梁书.txt (715 K) 下载次数:23962 陈书.txt (394 K) 下载次数:21430 北齐书.txt (304 K) 下载次数:19876 周书.txt (621 K) 下载次数:22112 隋书.txt (1671 K) 下载次数:25047 南史.txt (1611 K) 下载次数:26150 北史_1.txt (1395 K) 下载次数:23212 北史_2.txt (1252 K) 下载次数:23270 旧唐书_1.txt (1326 K) 下载次数:24603 旧唐书_2.txt (1823 K) 下载次数:23986 旧唐书_3.txt (1672 K) 下载次数:24477 新唐书_1.txt (1379 K) 下载次数:23373 新唐书_2.txt (1658 K) 下载次数:22904 新唐书_3.txt (998 K) 下载次数:22062 旧五代史.txt (749 K) 下载次数:19007 新五代史.txt (701 K) 下载次数:20165 宋史_1.txt (983 K) 下载次数:19880 宋史_2.txt (975 K) 下载次数:18977 宋史_3.txt (969 K) 下载次数:19890 宋史_4.txt (985 K) 下载次数:17969 宋史_5.txt (946 K) 下载次数:20060 宋史_6.txt (986 K) 下载次数:19265 宋史_7.txt (987 K) 下载次数:20296 宋史_8.txt (985 K) 下载次数:18816 宋史_9.txt (987 K) 下载次数:20155 宋史_10.txt (888 K) 下载次数:19733 辽史.txt (906 K) 下载次数:19400 金史_1.txt (945 K) 下载次数:19726 金史_2.txt (1276 K) 下载次数:20407 元史_1.txt (1856 K) 下载次数:21578 元史_2.txt (1898 K) 下载次数:20330 明史_1.txt (1000 K) 下载次数:23125 明史_2.txt (1001 K) 下载次数:22078 明史_3.txt (1000 K) 下载次数:21759 清史稿_01.txt (1000 K) 下载次数:19610 清史稿_02.txt (1000 K) 下载次数:17571 清史稿_03.txt (1000 K) 下载次数:17657 附件:附件:附件:附件:附件:附件:清史稿_04.txt (1000 K) 下载次数:18075 清史稿_05.txt (1000 K) 下载次数:17472 清史稿_06.txt (1000 K) 下载次数:17877 清史稿_07.txt (1000 K) 下载次数:18653 魏书_1.txt (1587 K) 下载次数:19683 魏书_2.txt (878 K) 下载次数:20257。

《二十四史》是二十四部历史书合起来的统称。

这是一套卷帙浩繁的巨著,由二十四部极具规模的史书组成,各史中的本纪部分,逐年记载每一代皇帝在位时的军国大事、社会变化、人事活动,以至大自然的变化,顺序连贯起来就成了一部相当完整的中国历史全纪录,是中国两千多年来积累而成的一套有系统的史书,是中国历史事实之荟萃,这在世界上是首屈一指的。

二十四史包括《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

由于历代王朝的君臣和史学家都十分重视“以古为鉴”,各朝代史家修史的动机不尽相同,但在要求写出历史上的治乱盛衰、得失成败的真象,不使事实湮灭上,却有着基本的共识。

司马迁开创的“秉笔直书”是《二十四史》的主流,曲笔作史受到后人唾弃。

《二十四史》全书共有3,239卷,4千万字以上,倾注了数以百计史学家的心血。

司马迁为了写《史记》,走遍了大江南北,周游全国,通过实地考察和民间采访,印证了许多历史文献和传闻,掌握了大量生动的史实。

辽、金史总裁官揭奚斯为了完成二史,住进史馆中日以继夜地工作,“惫不敢休”,结果得寒疾而亡。

《明史》的修撰过程长达95年,经过反复修改、补充,最后才正式刊行。

在中国历史上,国家是皇帝的“家天下”,因此每个朝代的“正史”帝王的世系总是一目了然。

“本纪”部分除了记载皇帝在位时的每年大事外,还要追溯开国皇帝的先世、籍贯,以及宗室人物等。

中国历史上的朝代更替,大多是通过农民战争、军事政变、民族战争来实现。

《二十四史》比较真实地记载了朝代更替过程中血腥屠杀的情况。

《史记》详细记载了秦二世被赵高杀死和秦王子婴为项羽所杀的过程。

同时记录了无数宫廷政争的事迹,新旧《唐书》中都记录了李世民发动“玄武门之变”杀皇太子李建成、齐王李元吉的情景;其他宦官专权、权臣弄政、朋党之争也有记录。

什么是“二十四史”所谓“二十四史”,是指中国历史是二十四部纪传体史书的统称,起于汉武帝时诞生的《史记》,终于清乾隆时刊行的《明史》,前后相隔一千八百多年。

“二十四史”的概念亦是逐步形成的。

唐以前往往将司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔的《后汉书》合称为“三史”。

后来又加入了陈寿的《三国志》,称为“四史”或“前四史”。

到北宋,又加入《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《新唐书》、《新五代史》十三部书,合称“十七史”。

明代又增入《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》,合称“二十一史”。

清乾隆时再增入《明史》,合称“二十二史”。

不久又增入《旧唐书》、《旧五代史》,经乾隆皇帝钦定为“二十四史”。

“二十四史”不含清代历史,近人赵尔巽主编的《清史稿》书成后,并入“二十四史”,合称“二十五史”。

其后又添入近人柯劭忞撰写的《新元史》,终成“二十六史”。

“二十四史”被尊为“正史”。

《隋书·经籍志》曰:“自是世有著述,皆拟班(班固)、马(司马迁),以为‘正史’。

”遂有“正史”之说。

“二十四史”皆属纪传体史书,即以人物为中心,着重记述有关人物的生平事迹,历史事件附见于人物纪传中。

纪传体主要有“纪”、“表”、“志”、“传”四种体例:“纪”(或曰“本纪”)逐年记载帝王在位的国家大事;“表”扼要胪列纷纭复杂的的大小史实;“志”(或曰“书”、“考”)专项记录各项典章制度;“传”(或曰“列传”)集中描摹历史人物生平;《史记》和《新五代史》中又多出一种“世家”,系纪和传的结合体。

四种体例相辅相承,互为补充,共同展现出一幅恢宏壮阔的历史长卷。

《二十四史》里的人生智慧

《二十四史》是中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,是被历来的朝代纳为正统的史书,故又称“正史”。

它的内容非常丰富,记载了历代经济、政治、文化艺术和科学技术等各方面的事迹,其中包含了许多经典的人生智慧。

1.以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

《旧唐书·魏征传》

译文:用铜作镜子,可以端正衣服和帽子;以历史作镜子,可以知道兴衰和更替;以人作镜子,可以明白得失。

2.居高而必危,每处满而防溢。

《北史·后妃列传》

译文:居高位一定要有危险意识,东西满了就要防止它溢出来。

3.为国之道,食不如信。

立人之要,先质后文。

《宋书·江夷传》

译文:治理国家的道理是给民以食物不如给民以信义,做人首先要讲诚信,才可以饰之以文。

4.智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。

《史记·淮阴侯列传》

译文:聪明的人在上千次考虑中,总会有一次失误;愚蠢的人在上千次考虑中,总会有一次收获。

5.鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

《史记·滑稽列传》

译文:鸟将要死的时候,它的叫声是悲哀的;人将要死的时候,他的话也是善良的。

6.浊其源而望其流,曲其形而欲其直,不可得也。

《后汉书·刘般传》

译文:希望从浑浊的源头流出清澈的泉水,希望扭曲的形体有笔直的影子,这都是不可能的。

7.天知、地知、我知、子知,何谓无知?《后汉书·杨震传》

译文:天知道、地知道、我知道、你知道,怎么能说没人知道呢?

8.临渊羡鱼,不如退而结网。

《汉书·董仲舒传》

译文:站在深潭边,希望得到里面的鱼,还不如回家去结网。

9.宜如临深渊,如履薄冰。

战战栗栗,日慎一日。

《后汉书·光武帝纪上》

译文:应该像面临着深渊和在薄冰上行走一样提心吊胆,害怕得发抖,一天比一天更加谨慎。

10.天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。

《史记·货殖列传》

译文:(人生一世,无非是在追求名利),天下熙熙,都是为利而来;天下攘攘,都是为利而往。

11.顺德者昌,逆德者亡。

《汉书·高帝纪上》

译文:顺应道德的人才会昌盛,不遵从道德的人必然灭亡。

12.农,天下之大本,民所恃以生也。

《汉书·文帝纪》

译文:农业是天下的根本,是百姓赖以生存的衣食来源。

13.过而不改,是谓过矣。

《汉书·成帝纪》

译文:有了过错,而不悔改,这才叫过错。

14.寒之于衣,不待轻暖;饥之于食,不待甘旨;饥寒至身,不顾廉耻。

《汉书·食货志》

译文:在寒冷的天气,人们不会去等待狐裘或丝绵做的轻暖的冬衣(寒不择衣);人在饥饿的时候,不会去等待甜美的食物(饥不择食);人在饥寒交迫之时,也就不会考虑到廉耻之心了。

15.先发制人,后发制于人。

《汉书·项籍传》

译文:先出击就能制服敌人,随后应战只会被控制

16.明者见危于无形,智者见祸于未萌。

《三国志·魏书二十八·钟会传》

译文:明智的人在危险还没形成时就能预见到,智慧的人在灾祸还未发生时就会有所觉察。

17.患人知进而不知退,知欲而不知足,故有困辱之累,悔吝之咎。

《三国志·魏书二十七·王昶传》

译文:担心的是人们知道前进却不知道后退,知道索取却不知道满足,所以才会有受困窘侮辱的过错,才会有产生悔恨的过失。

18.书籍之事,患人不好,好之无伤也。

《三国志》《吴书三·三嗣主传》

译文:对于读书这件事,担心的是人们不喜欢它,喜欢它是没有什么伤害的。

19.成败相因,理不常泰。

《南史·宋本纪》

译文:成功与失败互为因果关系,世事不会永远太平安宁。

20.以清白遗子孙,不亦厚乎。

《南史·徐勉传》

译文:把清清白白做人的品质留给后代子孙,不也是很厚重的一笔财富吗?

21.负薪救火,扬汤止沸,以暴易暴,与乱同道,莫可测也,后嗣何观!《旧唐书·魏征传》

译文:背着木柴去救火,扬起沸水来止沸,用残暴来代替残暴,与原来的混乱同出一辙,其后果之严重是很难测的,这样下去,继前朝而为君的,给后代还有什么可显示的呢?

22.居官当廉正自守,毋黩货以丧身败家。

《元史·刘斌传》

译文:当官的人应该廉洁公正,坚持自己的操守,不要因为贪财而丧身败家。

23.成远算者不恤近怨,任大事者不顾细谨。

《明史·汤和传》

译文:有长远打算的人不应为眼前的一点怨言而担忧,做大事的人不必顾及一些细微琐事。

24.聚如丘山,散如风雨,迅如雷电,捷如鹰鹘。

《元史·郝经传》

译文:(用兵之道在出奇制胜):聚集在一起的时候如同山丘一样不可震撼,分散的时候又如风雨一样无处不在,行动可以像闪电一样迅速,动作可以像鹰鹘一样凶猛。

25.朝廷行事苟不自正,何以正天下?《金史·世宗上》

译文:朝廷里的人自己行事都不正,怎么要求天下的人行为端正呢?

26.馨南山之竹,书罪无穷;决东海之波,流恶难尽。

《旧唐书·李密传》

译文:用完南山的竹子(做笔)也写不完罪恶;放尽东海之水也无法流完恶行!(罪大恶极)

27.义感君子,利动小人。

《晋书·符登传》

译文:道义可以感动君子,利益可以打动小人。

28.太刚则折,至察无徒。

《晋书·周岂页》

译文:过于刚直就会折断,极其明察就没有门徒。

29.智者弃短取长,以致其功。

《后汉书·王符传》

译文:聪明人舍弃短处,发挥长处,以此来取得成功。

30.君子立身,虽云百行,唯诚与孝,最为其首。

《隋书·文帝纪》

译文:君子在社会上立足成名,尽管需要修养的品行有很多方面,但只有诚和孝才是最重要的。