14课两汉经济的发展

- 格式:ppt

- 大小:4.16 MB

- 文档页数:27

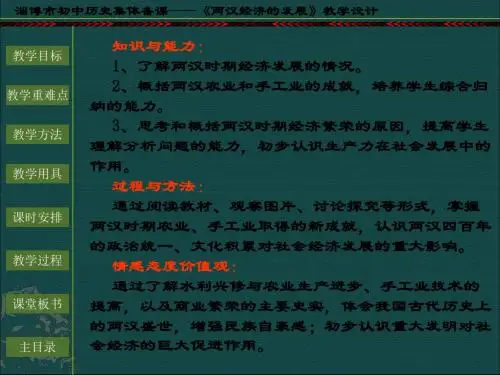

两汉经济的发展●教学目标知识目标1.掌握两汉时农业发展的表现:水利的兴修,农具的改进,农作物的种植。

2.掌握两汉时手工业发展的表现:丝织技术的提高和冶炼技术的进步。

3.掌握两汉时商业繁荣的表现;城市的兴盛,交通的发展,商业场所的出现(专门),商品种类的增多以及了解统治者的“重农抑商”政策。

能力目标1.通过思考和概括两汉农业、手工业的成就,培养学生综合归纳的能力。

2.通过思考和总结两汉时期经济繁荣的原因,提高学生理解分析问题的能力。

3.通过对两汉时期重农抑商政策与手工业、商业发展关系的认识,培养学生综合分析历史问题的能力。

德育目标1.经济是人类社会存在发展的基础,通过对两汉的经济发展的学习,探索出终极的经济原因,总结一定的经济规律。

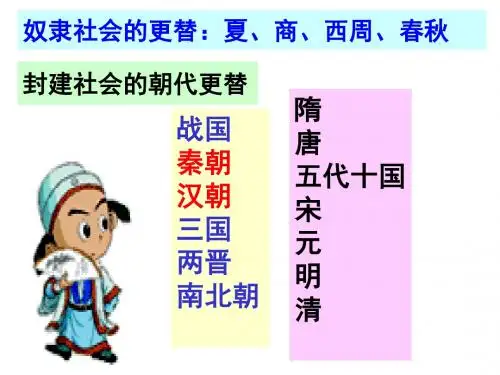

2.两汉时期的大一统局面,促使经济迅速发展。

国家的稳定,民族间的密切交往,是社会经济发展的必要条件。

3.汉代实行重农抑商政策,对我国后世的经济发展有深远的影响。

4.以两汉时兴修水利和城市中的一些规定为切入点,对学生进行环保教育。

5.两汉时的手工业发展水平世界领先,这是值得骄傲的,这与两汉长期的政治统一是分不开的。

●教学重点1.治理黄河和农业的进步。

2.丝织和冶铁技术的提高。

●教学难点1.两汉时期经济发展的原因。

2.重农抑商政策与农业、手工业和商业发展的辩证关系。

●教学方法1.联系讲解法。

对于黄河在两汉时常决口的原因要联系前面学过的内容讲解,只有这样,才能让学生对问题有一种追本溯源的精神。

2.图示讲解法。

这一课涉及到一些农具名称、手工业生产工具名称。

因时间久远,学生平时接触又不多,只能用投影或电脑注示,教师边演示边讲,增加课堂教学的直观效果。

3.归纳法。

对于两汉农业和手工业发展的表现,可让学生用看书归纳的方法,这样可使知识更系统、条理一些,有利于增强记忆效果。

4.讨论法。

对于西汉盐铁官营和在城市里的一些规定,可采用讨论法。

这样有利于使学生加深对课本的理解。

●教具准备1.投影仪或电脑。

《两汉经济的发展》教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)了解两汉时期的农业、手工业和商业的发展状况;(2)掌握两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响;(3)分析两汉时期经济发展与社会的联系。

2. 过程与方法:(1)通过查阅资料、讨论,分析两汉时期经济发展的原因;(2)运用比较法,分析两汉时期农业、手工业和商业的发展特点;(3)运用历史唯物主义观点,评价两汉时期经济政策的作用。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中国古代经济发展的兴趣和自豪感;(2)培养学生认识到经济发展对社会进步的重要性;(3)培养学生客观分析历史问题的能力。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)两汉时期农业、手工业和商业的发展状况;(2)两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响。

2. 教学难点:(1)两汉时期经济发展原因的分析;(2)两汉时期经济政策的作用评价。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要介绍两汉时期的历史背景;(2)提出问题,引发学生思考:两汉时期中国经济有哪些特点?2. 教学内容与活动:(1)农业发展:讲解两汉时期的耕作技术、农田水利工程、农作物种植等,引导学生了解农业发展的原因;(2)手工业发展:介绍两汉时期的纺织、冶金、陶瓷等行业,分析手工业发展的原因;(3)商业发展:阐述两汉时期的市场贸易、货币流通、商业都市等,引导学生认识商业发展的原因;(4)经济政策:讲解两汉时期的土地制度、赋税制度、市场管理政策等,分析经济政策对经济发展的影响。

3. 课堂讨论:(1)分组讨论:让学生结合所学内容,分析两汉时期经济发展的原因;(2)小组代表发言:总结讨论成果,分享学习心得。

四、教学评价:1. 课堂问答:检查学生对两汉时期经济发展状况的理解程度;2. 小组讨论:评估学生在讨论中的表现,了解学生对两汉时期经济发展原因的认识;五、教学拓展:1. 对比分析:让学生查阅资料,比较两汉时期与先秦时期经济发展的异同;2. 参观考察:组织学生参观博物馆、历史遗址等,直观了解两汉时期经济发展的实际情况;3. 专题研究:鼓励学生深入研究两汉时期某一经济领域的发展,如农业、手工业或商业等。

第14课时 两汉经济的发展[教学目标]1 、知识与技能:通过本课的学习,使学生了解两汉时期经济发展为我国两汉盛世奠定基础。

培养学生综合归纳的能力;使学生对生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的作用与反作用有一个初步认识。

2、 过程与方法:教学中用谈话法,师生互动,让学生带着问题阅读课文,培养分析问题、概括问题的能力。

3、情感 态度和价值观:通过本课的学习,使学生认识到两汉是我国封建社会经济的发展期,这和两汉四百年的政治统一、文化积累是分不开的。

[重点和难点] :“加强集权的经济措施”是本课的重点。

如何正确分析认识两汉时期经济发展的原因是本课的一个难点。

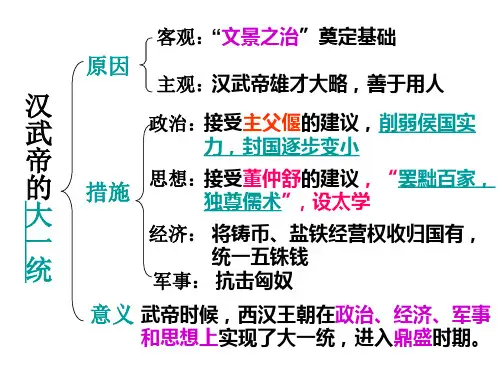

[方式与方法]以讨论为中心的综合启发式教学[教具]地图册、汉武帝相关电子白板[授课过程]复习导入:汉高祖采取休养生息政策西汉 汉文帝、汉景帝时出现———局面 汉武帝时出现———局面 东汉 光武帝时出现———局面任务一:根据课前预习,做好对知识的整体把握。

(一)解决下列问题,并在课本中找出来做好标记。

根据伴你学P60“知识梳理”(二)小组内交流,组长帮助组员进一步弄清基本知识。

(10分钟)(三)小试牛刀:各组准备展示自己的学习成果。

(5分钟)任务二:深化理解,突破重难点。

小组合作完成下列问题,组长注意让每个同学发言,最后准备回答问题。

1、 阅读材料,回答问题:材料一:“造作水排,铸为农器,用力少,见功多,百姓便之。

”材料二:如下图两汉政治(1)材料中的水排是什么时候由谁发明的?(2)水排是以什么作为动力,有何优点和用途?(3)它的发明与欧洲相比有何地位?2、观看长安平面图,回答问题:(1)这是哪个朝代的的都城?(2)图中“西市”和“东市”指的是什么什么区?(3)与这个城市并称为东西二京的的是哪个城市?任务三:结合课本与材料分析,请同学们独立完成本课知识梳理,不清楚的问题可以询问组长或老师,完成后简单巩固,准备课堂小检测.(略)随堂检测:1、东汉时,负责治理黄河的著名水利专家是()A 、卫青B 王景 C、张骞 D 、张角2、耧车是一种新型()A、交通工具B、播种工具C、收割工具D、灌溉工具3、铁器数量大为增加,铁制兵器已取代青铜是在()A、汉代B、秦代C、战国D、春秋4、汉朝时,我国北方普遍种植的农作物是()A、小麦B、玉米C、水稻D、高梁5、汉武帝时,中央统一铸造的钱币是()A、圆形方孔铜钱B、五铢钱C、铲形钱D、刀形钱6、下列汉代城市中有专门的商业区——“市”的是()A、长安B、洛阳C、临淄D、南阳7、杜诗发明水排,主要用途是 ( )A、灌溉B、利用水利鼓风冶铁C、耕地D、利用水利生产丝绸板书设计:。

两汉经济的发展和丝绸之路两汉经济的发展和丝绸之路一、两汉经济的发展汉代铁犁壁(比欧洲早近1000年)二牛抬杠耧车汉(前206 一公元220 年) 播种工具。

由种子箱和三脚耧管组成。

以人或畜为牵引动力,一人扶楼播种。

据王土祯《农书》和山西平陆汉墓壁画,并参考南阳地区早期三脚楼车制作。

“杜诗,字君公,河内汲(今河南卫辉人也)。

” “公元31年,迁南阳太守……善于计略,省爱民役。

造作水排,铸为农器,用力少,具功多,百姓便之” ---------《后汉书. 杜诗传》请说出史料中的人物、发明及意义“举锸为云,决渠为雨,泾水一石,其泥数牛,且溉且粪,长我禾黍,衣食京师,亿万之口。

“这首歌是称赞哪个皇帝接受白公建议开凿――渠,给百姓带来的好处。

“汉武帝元光三年(公元前132年), 黄河在下游(今河南濮阳附近)决口,泛滥16个郡,20多年都没能堵住……西汉后期,水利长期失修黄河又泛滥成灾。

假如你是汉武帝,面对此情此景你将怎样办???治理黄河:汉武帝东汉明帝时王景二、张骞通西域1、西域的地理概念玉门关大月氏阳关西汉两汉时期,人们把今天甘肃玉门关和阳关以西,也就是现在新疆地区和及其以西的地方,称为西域。

招贤令我大汉王朝,历经几代先皇的休养生息,现民殷国富,兵强马壮。

吾皇汉武帝雄才大略,志在四方。

为保境安民,彻底根除匈奴之患,拟联合大月氏,夹击匈奴。

现招募使者一名,代表大汉王朝出使大月氏。

事成之后,赏良田美宅、黄金百两。

如有勇者,速来报名,钦此!自学提示阅读课文,思考:1、汉武帝时,谁前去应招?他为什么毅然应招?2、他一路上遇到了哪些艰难险阻呢?3、他完成了预定任务吗?出使有什么成果呢?思考:该“招贤令”所招募的使者须完成什么任务?2、汉与西域的联系张骞第一次出使西域时间:公元前139年联络大月氏进攻目的: 匈奴过程:结果:了解了西域各国的经济、政治、文化等方面的情况。

公元前139年公元前126年张骞出使西域路线图张骞第二次出使西域时间:公元前119年目的:发展汉与西域各国的友好关系结果:沟通了西汉与西域的联系,双方的经济文化交流开始了张骞两次出使西域的比较第一次背景第二次前119年卫青、霍去病北击匈奴大获全胜访问西域各国建立友好关系互派使节,交往日趋频繁积极备战打击匈奴联络大月氏,夹击匈奴熟悉了西域的地理环境和风土人情任务成果丰碑:张骞对我国历史有什么功绩?对内:加强了中原地区和新疆地区的经济文化交流对外:打通了一条中国和西方的交通路线,即著名的丝绸之路博望侯张骞塑像张骞墓张骞纪念堂张骞墓前石虎公元前60年,西汉政府设置西域都护府。

历史两汉经济的发展教学教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)了解两汉时期的农业、手工业和商业的发展状况。

(2)掌握两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响。

(3)分析两汉时期经济发展的原因和影响。

2. 过程与方法:(1)通过查阅资料、讨论,分析两汉时期经济发展的特点。

(2)运用历史资料,探讨两汉时期经济政策对经济发展的作用。

(3)以小组合作的形式,研究两汉时期经济发展对后世的影响。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对我国古代经济发展的兴趣和自豪感。

(2)培养学生善于思考、探讨历史问题的能力。

(3)培养学生认识历史的发展规律,树立正确的历史观。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)两汉时期农业、手工业和商业的发展状况。

(2)两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响。

(3)两汉时期经济发展对后世的影响。

2. 教学难点:(1)两汉时期经济政策的制定和实施。

(2)两汉时期经济发展原因的分析。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要回顾上一节课的内容,引导学生进入新课。

(2)通过展示两汉时期的历史图片,激发学生的学习兴趣。

2. 教学新课:(1)讲述两汉时期农业、手工业和商业的发展状况。

(2)分析两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响。

(3)探讨两汉时期经济发展对后世的影响。

3. 课堂讨论:(1)引导学生围绕两汉时期经济政策的作用展开讨论。

(2)组织学生分享自己的研究成果,培养学生的合作精神。

四、课后作业:1. 根据课堂所学,总结两汉时期经济发展的特点。

2. 分析两汉时期经济政策对经济发展的影响。

3. 探讨两汉时期经济发展对后世的影响。

五、教学反思:1. 反思教学目标的达成情况,查漏补缺。

2. 分析学生的学习反馈,调整教学方法。

3. 针对教学难点,加强自身的学术研究,提高教学质量。

六、教学内容与方法:1. 教学内容:(1)了解两汉时期农业、手工业和商业的具体发展情况。

(2)分析两汉时期经济政策的特点及其对经济发展的影响。

第14课两汉经济的发展1.时期治理黄河,此后八十多年里,黄河下游没有发生过大水灾。

2.东汉明帝任用主持治理黄河,使大片被淹的土地变成良田,此后的八百多年里,黄河没有改道。

3.西汉时期的耕犁安装了便于翻土碎土的,提高了耕作效率,比欧洲早了一千多年;牛耕普遍使用的耕作方法;西汉还出现了新型播种工具。

4.汉代的丝织品,已经使用,而且的技术也很高。

5.东汉的发明了水排,利用水力鼓风冶铁,提高了冶炼质量,这比欧洲早一千多年。

6.汉代已经逐步取代青铜兵器。

汉代兵器都是制成。

7.汉武帝时期,将地方上的和收归中央,统一铸造,增加了中央财政收入,实现了经济上的大一统。

8.西汉的都城和东汉的都城规模宏大,人称东西二京。

城内有专门的商业区,叫做。

1、汉朝有哪些人先后治理过黄河,分别起了什么效果。

2、汉武帝亲自治理黄河这一事件说明了什么?他为什么不一开始就治理黄河?3、如果你生活在两汉时期,你是一位农民,为了提高耕作效率,你可以怎么做?4、由此可以看出生产工具的改进大大促进了生产力的发展,那么大家思考一下汉代我国农业生产处于世界先进行列的原因是什么?5、两汉手工业的兴盛表现在哪些行业?有哪些领先世界的成就呢?6、杜诗发明的水排是用来干么的?想一想,水排是怎样工作的?东汉以前已经有了皮囊鼓风,畜力,利用水力鼓风的水排和它们相比有哪些优点?7、通过以上两个框题的学习,找一找,两汉时期提高生产效率的科技发明有哪些?8、商业的繁荣和加强集权的经济措施(1)、东西二京指的是什么?(2)、长安的宫殿有那两座?占了长安城多少面积?长安城街道有什么特点?(3)、东市,西市是什么?(4)、汉武帝为实现大一统,在政治、经济、思想上采取了什么措施?9、概括一下农业、手工业、商业的关系么?1、汉武帝治理黄河;东汉明帝时王景负责治理。

黄河有八十多年没有泛滥。

到景帝时派王景治理黄河,这次黄河有八百多年没有改道。

2、重视农业。

汉武帝有迷信思想,认为这是上天的意志,后来看到水患影响了国家财政收入了才下定决心治理黄河。

《两汉经济的发展》教案一、教学目标1. 知识与技能:了解两汉时期的经济发展背景。

掌握两汉时期农业、手工业和商业的发展情况。

分析两汉时期经济发展的特点及其对后世的影响。

2. 过程与方法:通过阅读史实资料,分析两汉时期经济发展的原因和影响。

运用比较法,探讨两汉时期与先秦时期经济发展的差异。

3. 情感态度与价值观:培养学生的民族自豪感,认识到两汉时期经济发展在我国历史上的重要地位。

培养学生尊重历史、实事求是的态度,对待历史资料进行科学分析。

二、教学重点与难点1. 教学重点:两汉时期农业、手工业和商业的发展情况。

两汉时期经济发展的特点及其对后世的影响。

2. 教学难点:两汉时期经济发展的原因分析。

两汉时期与先秦时期经济发展的差异。

三、教学准备1. 教师准备:收集两汉时期经济发展的相关史实资料。

制作教学课件,包括图片、图表等辅助教学材料。

2. 学生准备:预习相关课文内容,了解两汉时期经济发展的背景。

搜集与两汉时期经济发展相关的资料,拓宽知识面。

四、教学过程1. 导入新课:简要回顾先秦时期的经济发展状况,引导学生思考两汉时期经济发展的特点。

2. 教学内容与活动:讲述两汉时期农业、手工业和商业的发展情况,分析其原因和影响。

通过比较法,分析两汉时期与先秦时期经济发展的差异。

3. 课堂讨论:组织学生就两汉时期经济发展的影响展开讨论,引导学生认识到其对后世的重要意义。

4. 总结拓展:总结两汉时期经济发展的特点及其对后世的影响。

五、教学评价1. 学生对两汉时期经济发展的基本事实和概念的掌握程度。

2. 学生对两汉时期经济发展特点及其对后世影响的理解深度。

3. 学生在课堂讨论中的表现,包括思考问题的深度、观点的独到性等。

4. 学生课后作业的质量,考察学生对教学内容的延伸学习和理解。

六、教学内容与活动(续)1. 讲述两汉时期农业、手工业和商业的发展情况,分析其原因和影响。

农业:铁犁牛耕技术的普及,农田水利工程的兴修,农业产量提高。