穿井得一人

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:3

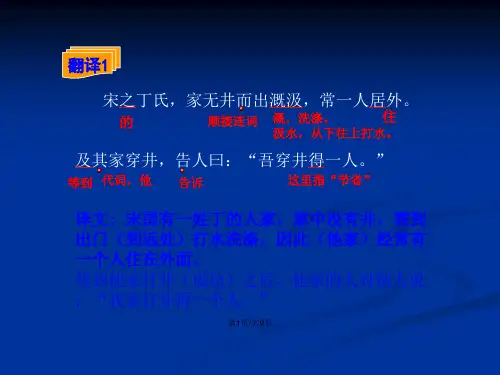

穿井得一人先秦:吕不韦原文:宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

译文:宋国的一户姓丁的人家,家里没有水井,需要出门打水浇田,派家里的一个人去打水,常常有一个人停留在外面。

等到他家打了水井的时候,丁氏告诉别人说:“我家打水井得到了一个人。

”听了的人就去传播:“丁氏挖井挖到了一个人。

”国都的人都在谈论这件事,使宋国的国君知道这件事。

宋国国君派人向丁氏问明情况,丁氏答道:“多得到一个人的劳力,不是在井内挖到了一个活人。

”听到这样的传闻,还不如不听。

注释:宋:西周及春秋战国时期诸侯国,在今河南商丘一带。

而:于是,就。

溉汲:打水浇田。

溉:浇灌;灌溉。

汲:从井里取水。

居:停留。

于:被及:待,等到。

国人:指居住在国都中的人。

道:讲述。

闻之于宋君:使宋国的国君知道这件事。

闻,知道;听说,这里是“使知道”的意思。

对:应答,回答。

得一人之使:多得到一个人使唤,指多得到一个人的劳力吕不韦吕不韦(前292年—前235年),姜姓,吕氏,名不韦,卫国濮阳(今河南省安阳市滑县)人。

战国末年著名商人、政治家、思想家,官至秦国丞相。

吕不韦主持编纂《吕氏春秋》(又名《吕览》),有八览、六论、十二纪共20余万言,汇合了先秦各派学说,“兼儒墨,合名法”,故史称“杂家”。

书成之日,悬于国门,声称能改动一字者赏千金。

此为“一字千金”。

后因嫪毐集团叛乱事受牵连,被免除相邦职务,出居河南封地。

不久,秦王政复命让其举家迁蜀,吕不韦担心被诛杀,于是饮鸩自尽。

► 0篇诗文。

丁氏穿井得一人的意思是我家(丁氏)打水井得到了一个人。

出自吕不韦的《穿井得一人》

穿井得一人

【作者】吕不韦【朝代】春秋

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

译文

宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。

等到他家打了水井的时候,丁氏告诉别人说:”我家打水井得到了一个人。

”有人听了就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。

”全国人都把“凿井得一人”这个消息相互传说着,一直传到宋国国君的耳朵里。

宋国国君派人向丁氏问明情况,丁氏答道,“得到一个空闲的人力,并非在井内挖到了一个活人。

”像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到的好。

《穿井得一人》原文和译文

原文

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾家穿井得一人。

”

有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”

求闻之若此,不若无闻也。

注释

①选自《吕氏春和·慎行览·察传》。

②溉汲——从井里打水浇地。

溉:音gai,浇灌。

汲:音ji,从井里打水。

③及——等到。

④国人道之——都城的人谈论这件事。

国:古代国都也称“国”。

⑤闻之于宋君——这件事被宋君听到了。

之:代词,指“丁氏穿井得一人”一事,是“闻”的宾语。

于:介词:当“被”讲,引进主动者。

宋君:宋国国君。

⑥问之于丁氏——向丁氏问这件事。

于:介词:当“向”讲。

⑦使——使用,指劳动力。

译文

宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。

等到他家打了一眼井之后,便对别人说:“我家打井得到一个人。

”

有人听到这话,传播说:“丁家打井打出了一个人。

”都城的人都谈论这件事,一直传到

宋国国君那里。

宋国国君派人去问姓丁的。

丁家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

”早知道是这个结果,还不如不问。

《穿井得一人》原文含义及启示《穿井得一人》出于《吕氏春秋》意思是打出一口水井后,可以得到一个人的人力,不用再派人去外面的井里打水;外人却理解错了意思,以为是“穿井得到一个活人”,到处传谣言。

这篇文章已被收入2016年人教版语文课本七年级上册第二十四课《寓言四则》里。

家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

”早知道是这个结果,还不如不问。

基本信息出典故,意思是打出一口水井后,还可以得到一个空闲的人力,不用再派人去提水。

本文选自《吕氏春秋》书卷二十二《慎行论·察传》,中的一段。

《吕氏春秋》又名《吕览》,是战国末秦相吕不韦组织门客所撰的一部先秦杂家代表著作,共26卷,160篇。

收入鄂教版七年级上册语文书中,改名为《穿井得一人》,2016年收入人教社新版语文教科书中(与两篇《伊索寓言》及列子作品《杞人忧天》同属《寓言四则》[1] ,本则录音由梓君朗读[2])。

原文:宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

译文:宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门到远处去打水浇田,因此常有一人在外专管打水。

等到他家打了水井的时候,他告诉别人说:“我家打水井得到了一个人。

”听了的人就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。

全国的人都在谈论这件事,使宋国的国君知道这件事。

宋国国君派人向丁家问明情况,丁家人答道,“得到一个空闲的人力,并非在井内挖到了一个活人。

”像这样听到传闻,还不如不听。

启示:这凡事都要调查研究,才能弄清真相。

耳听为虚,眼见为实。

谣言往往失实,只有细心观察,研究,以理去衡量,才能获得真正的答案。

要深入调查研究,切不可轻信流言,盲目随从,人云亦云。

对于传言应开动脑筋思考,仔细辨别,不能轻信谣言,否则就会闹出以讹传讹,三人成虎的笑话,使事情的真相被传得面目全非。

穿井得一人的文言文翻译关于穿井得一人的文言文翻译穿井得一人出于春秋时期宋国的一个典故,意思是打出一口水井后,还可以得到一个空闲的人力,不用再派人去提水。

下面小编整理了关于穿井得一人的文言文翻译,欢迎大家阅读学习!穿井得一人文言文翻译【原文】宋之丁氏,家无井,而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问诸丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

【启示】凡事都要调查研究才能弄清真相。

眼见为实耳听为虚。

谣言往往失实只有细心观察研究以理去衡量才能获得真正的答案。

要深入调查研究切不可轻信流言,盲目随从人云亦云。

所有的流言都不可信只有实际才是真理。

折叠【翻译】宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。

等到他家打了水井的时候,他告诉别人说:“我家打水井得到一个空闲的人力。

”有人听了就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。

”全国人都把“凿井得一人”这个消息相互传说着,一直传到宋国国君的耳朵里。

宋国国君派人向姓丁的问明情况,姓丁的答道,“得到一个空闲的`人力,并非在井内挖到了一个活人。

”像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到的好。

【注释】1氏:姓。

2溉汲取水汲水浇田:溉音gai浇灌。

汲音jí。

从井里打水。

3及:等到。

4 国人道之:都城的人谈论这件事。

国古代国都也称“国”。

5闻之于宋君:这件事被宋君听到了。

之代词指“丁氏穿井得一人”一事是“闻”的宾语。

于介词当“被”讲引进主动者。

宋君宋国国君。

6问之于丁氏:向丁氏问这件事。

于介词当“向”讲。

7使:使用使唤。

指劳动力。

于到向。

8穿挖井:解释为“打井”、“钻井”、“凿井”。

9闻之于宋君:指这件事传到宋国国君的耳朵里面。

10国人:指城都的人。

11对:回答。

12者:人。

13诸:情况。

穿井得一人的翻译

翻译:

宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。

等到他家打了一眼井之后,便对别人说:“我家打井得到一个人。

”有人听到这话,传播说:“丁家打井打出了一个人。

”都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。

宋国国君派人去问姓丁的。

丁家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

”早知道是这个结果,还不如不问。

原文:

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾家穿井得一人。

”有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

七年级文言文:穿井得人的原文和翻译导读:七年级文言文:穿井得人的原文和翻译穿井得人①[原文]宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

第③其家穿井,告人曰:"吾穿井得一人"。

有闻而传之者曰:"丁氏穿井得一人。

"国人道之④,闻之于宋君⑤。

宋君令人问之于丁氏⑥,丁氏对曰:"得一人之使⑦,非得一人于井中也。

"《吕氏春和·慎行览·察传》[注释]①选自《吕氏春和·慎行览·察传》。

②溉汲--从井里打水浇地。

溉:音gai,浇灌。

汲:音ji,从井里打水。

③及--等到。

④国人道之--都城的人谈论这件事。

国:古代国都也称"国"。

⑤闻之于宋君--这件事被宋君听到了。

之:代词,指"丁氏穿井得一人"一事,是"闻"的宾语。

于:介词:当"被"讲,引进主动者。

宋君:宋国国君。

⑥问之于丁氏--向丁氏问这件事。

于:介词:当"向"讲。

⑦使--使用,指劳动力。

穿井得一人[译文]:宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。

等到他家打了一眼井之后,便对别人说:"我家打井得到一个人。

"有人听到这话,传播说:"丁家打井打出了一个人。

"都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。

宋国国君派人去问姓丁的,丁家的人回答说:"得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

"[提示]:这则寓言提醒人们:听到什么传闻之后,要动脑筋想一想是否合乎情理,不要人云亦云,听到风就是雨,以致以讹传讹。

译文宋国有一家姓丁的,家中没有井,所以经常要派一个人到外面打水洗涤。

等到他家打了一口井之后,便对别人说:"我家打井得到一个人。

"有人听到这话,传播说:"丁家挖了一口井,井里出来了一个人。

《穿井得一人寓言故事》

小朋友们,今天我给你们讲一个好玩的寓言故事,叫“穿井得一人”。

从前呀,有一个村子,村子里的人喝水都要跑到很远的地方去挑。

有一家人就想在自己家院子里打一口井。

他们费了好大的劲儿,终于把井打好了。

这家的主人高兴地说:“我家打井得到一个人的劳力。

”

这话传来传去,就变成了“我家打井挖出一个人来”。

整个村子都轰动啦,大家都在议论纷纷。

小朋友们,你们说这是不是很可笑呀?

《穿井得一人寓言故事》

小朋友们,咱们接着讲这个故事。

好多人听到“打井挖出一个人”的消息,都跑到这家人门口来看热闹。

这家人可纳闷了,不知道为啥突然来了这么多人。

主人出来跟大家解释:“我说的是打井以后,不用再派人去远处挑水,相当于得到一个人的劳力,不是挖出一个人呀!”

大家这才明白,原来是传错话啦!

小朋友们,可不能随便传话,不然会闹笑话的哟!

《穿井得一人寓言故事》

小朋友们,再来讲讲这个有趣的故事。

这个故事告诉我们,听到消息不能盲目相信,要去弄清楚到底是怎么回事。

就像在学校里,如果有同学说什么奇怪的话,咱们得先想一想是不是真的,可不能跟着乱传。

不然呀,就会像这个村子里的人一样,闹了个大笑话。

小朋友们,记住了吗?。

文言文《穿井得一人》翻译

原文

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:吾穿井得一人。

有闻而传之者曰:丁氏穿井得一人。

国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:得一人之使,非得一人于井中也。

求能之若此,不若无闻也。

译文

宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。

等到他家打了水井,他告诉别人说:我家打水井得到一个人。

有人听了就去传播:丁家挖井挖到了一个人。

全国人都把凿井得一人这个消息相互传说着,一直传到宋君的耳朵里。

宋君派人向姓丁的问明情况,姓丁的答道,得到一个空闲的人力,并非在井内挖到了一个活人。

像这样以讹传讹、道听途说,还不如什么都没听到来得好啊。

注释

(1)氏:姓。

(2)溉汲:取水,汲水浇田。

溉:音gai,浇灌。

汲:音j,从井里打水。

(3)及:等到。

(4)国人道之:都城的人谈论这件事。

国:古代国都也称国。

(5)闻之于宋君:这件事被宋君听到了。

之:代词,指丁氏穿井得一人一事,是闻的宾语。

于:介词:当被讲,引进主动者。

宋君:宋国国君。

(6)问之于丁氏:向丁氏问这件事。

于:介词:当向讲。

(7)使:使用,使唤,指劳动力。

于:到,向。

(8)穿:挖井(解释为打井、钻井、凿井)。

(9)闻之于宋君:指这件事传到宋国国君的耳朵里面。

(10)国人:指城都的人。

(11)对:回答。

穿井得一人文言文和翻译原文宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾家穿井得一人。

”有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

注释①选自《吕氏春和·慎行览·察传》。

②溉汲——从井里打水浇地。

溉:音gai,浇灌。

汲:音ji,从井里打水。

③及——等到。

④国人道之——都城的人谈论这件事。

国:古代国都也称“国”。

⑤闻之于宋君——这件事被宋君听到了。

之:代词,指“丁氏穿井得一人”一事,是“闻”的宾语。

于:介词:当“被”讲,引进主动者。

宋君:宋国国君。

⑥问之于丁氏——向丁氏问这件事。

于:介词:当“向”讲。

⑦使——使用,指劳动力。

译文宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。

等到他家打了一眼井之后,便对别人说:“我家打井得到一个人。

”有人听到这话,传播说:“丁家打井打出了一个人。

”都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。

宋国国君派人去问姓丁的。

丁家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

” 早知道是这个结果,还不如不问。

穿井得一人故事讲的是春秋时代的宋国,地处中原腹地,缺少江河湖泽,而且干旱少雨。

农民种植的作物,主要靠井水浇灌。

当时有一户姓丁的农家,种了一些旱地。

因为他家的地里没有水井,浇起地来全靠马拉驴驮,从很远的河汊取水,所以经常要派一个人住在地头用茅草搭的窝棚里,一天到晚专门干这种提水、运水和浇地的农活。

日子一久,凡是在这家住过庄稼地、成天取水浇地的人都感到有些劳累和厌倦。

丁氏与家人商议之后,决定打一口水井来解决这个困扰他们多年的.灌溉难题。

虽然只是开挖一口十多米深、直径不到一米的水井,但是在地下掘土、取土和进行井壁加固并不是一件容易的事。

丁氏一家人起早摸黑,辛辛苦苦干了半个多月才把水井打成。

第一次取水的那一天,丁氏家的人像过节一样。

穿井得一人》原文+译文+注释

在先秦时期,有一个姓XXX的人叫XXX。

他是一个有

才华的人,曾经为秦国的宰相。

他的故事被后人传颂不衰。

在宋国,有一个姓XXX的家庭没有水井,需要出门打水

浇田。

他们派一个人去打水,常常有一个人停留在外面。

后来,他们家挖了一个水井,XXX告诉别人说:“我们家挖水井的时候,多得到了一个人的劳力。

”听到这个消息的人就传播开了:“XXX挖井挖到了一个人。

”国都的人都在谈论这件事,使

XXX的国君知道了这件事。

XXX派人向XXX问明情况,

XXX回答道:“我们并没有在井内挖到一个活人,只是多得到

了一个人的劳力。

”听到这样的传闻,还不如不听。

穿井得一人古诗文

“穿井得一人”是一则来自《吕氏春秋》的寓言故事,讲述了宋国一户姓丁的人家因为家中没有井,所以常派人在外面专管打水。

后来,他家穿井,并告诉别人说:“吾穿井得一人。

”(我打井得到一个人)。

这句话被误传为“丁氏穿井得一人”,使得国人都知道了这件事。

宋国的国君听说后,派人向丁家询问此事。

丁家回答说:“得一人之使,非得一人于井中也。

”(得到的是一个人的劳动力,并不是从井中挖出一个人)。

古诗文中并无《穿井得一人》一篇,这是来自先秦时期的故事。

您若需该故事的详细解释和寓意,可参考译文资料,也可以自行查询有关《穿井得一人》的更多资料和解析。

《穿井得一人》原文和译文原文宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾家穿井得一人。

”有闻而传之者,曰:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏。

丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

注释①选自《吕氏春和·慎行览·察传》。

②溉汲——从井里打水浇地。

溉:音gai,浇灌。

汲:音ji,从井里打水。

③及——等到。

④国人道之——都城的人谈论这件事。

国:古代国都也称“国”。

⑤闻之于宋君——这件事被宋君听到了。

之:代词,指“丁氏穿井得一人”一事,是“闻”的宾语。

于:介词:当“被”讲,引进主动者。

宋君:宋国国君。

⑥问之于丁氏——向丁氏问这件事。

于:介词:当“向”讲。

⑦使——使用,指劳动力。

译文宋国有一家姓丁的,家中没有井,须到外面打水浇地,因此经常有一个人住在外面。

等到他家打了一眼井之后,便对别人说:“我家打井得到一个人。

”有人听到这话,传播说:“丁家打井打出了一个人。

”都城的人都谈论这件事,一直传到宋国国君那里。

宋国国君派人去问姓丁的。

丁家的人回答说:“得到一个人的劳力,并不是从井中挖出一个人来呀。

”早知道是这个结果,还不如不问。

七年级上册必背古诗词与文言文观沧海作者:曹操【魏晋】东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄作者:李白【唐代】杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

次北固山下作者:王湾【唐代】客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

天净沙·秋思作者:马致远【元代】枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

《世说新语》两则《咏雪》作者:刘义庆谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

《穿井得一人》教学设计宋秀琼

教学目标:⒈培养学生自学文言文的能力;

⒉培养学生既能独立自主又能合作探究的学习能力;

⒊培养学生的发散思维能力和语用能力

教学难点:训练学生从不同角度思考问题并准确表达的能力。

教学时间:1课时

教学过程:

一读文章,读通读熟课文

⑴学生用自己喜爱的方式读文章,不认识的词或读音拿不准的词借用注释或查古汉语词典,学生在读的过程中初步感知文章内容。

⑵请一名学生朗读文章,其他学生认真听,将字音和断句与自己不同的地方做记号,学生读完后,全班交流,正字正音,再次感知文章内容。

⑶请一名学生读投影上去掉标点的课文,要读出停顿和语气语调。

(4)全班齐读,进一步感知文章内容。

二读文章,读懂文意。

1、老师点文中常用的需积累的文言词让学生圈起来。

2、采用七字诀的方法自主读文章,力求读懂文意。

(提示:一定要把圈出来的字的意思说出来。

)

3、指一名同学讲故事,要求一定要把圈出来的字的意思说出来。

4、驱遣想象,思考问题:

(1)丁氏的话之所以与后来的传闻发生那么大的出入,关键是对哪个词的理解有不同?

(2)丁氏“告人曰”时,他的心理和神态、语气会是什么样的?

(3)“闻而传之者”将此事传给他人时,他的心理和神态、语气会是什么样的?

(4)宋君问丁氏时的神态、语气会是什么样的?

(5)当宋君问此事时,“丁氏对曰”时的神态、语气又是什么样的?

5、将你思考的上述问题的答案带进去,再绘声绘色的讲这个“穿井得人”的故事。

6、将故事改成一个短小的课本剧表演出来。

三读文章,理解寓意。

⒈齐读课文,思考:这个故事告诉我们什么道理?

⒉小组合作探究。

(提示:从说话者、听者、传播者三个不同的角度思考)

⒊老师投影《吕氏春秋.察传》里的一段话指导学生阅读学习,着重指出:察,辨别;传,传闻。

对于传闻应有怎样的态度?

不信谣,不传谣,谣言止于智者!

附:吕氏春秋·察传

古文原文:

夫得言不可以不察,数传而白为黑,黑为白。

故狗似玃,玃似母猴,母猴似人,人之与狗则远矣。

此愚者之所以大过也

闻而审,则为福矣;闻而不审,不若不闻矣。

齐桓公闻管子于鲍叔,楚庄闻孙叔敖于沈尹筮,审之也,故国霸诸侯也。

吴王闻越王勾践于太宰嚭,智伯闻赵襄子于张武,不审也,故国亡身死也。

凡闻言必熟论,其于人必验之以理。

鲁哀公问于孔子曰:“乐正夔一足,信乎?”孔子曰:“昔者舜欲以乐传教于天下,乃令重黎举夔于草莽之中而进之,舜以为乐正。

夔于是正六律,和五声,以通八风。

而天下大服。

重黎又欲益求人,舜曰:“夫乐,天地之精也,得失之节也。

故唯圣人为能和乐之本也。

夔能和之,以平天下,若夔者一而足矣’。

故曰‘夔一足’,非‘一足’也。

”宋之丁氏家无井,而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。

”有闻而传之者曰:“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

子夏之晋,过卫,有读史记者曰:“晋师三豕涉河。

”子夏曰:“非也,是己亥也。

夫己与三相近,豕与亥相似。

”至于晋而问之,则曰,晋师己亥涉河也。

辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。

然则何以慎?缘物之情及人之情,以为所闻,则得之矣。

[1]

译文

传闻不可以不审察,经过辗转相传白的成了黑的,黑的成了白的。

所以狗似玃,玃似猕猴,猕猴似人,人和狗的差别就很远了。

这是愚人所以犯大错误的原因。

听到什么如果加以审察,就有好处;听到什么如果不加审察,不如不听。

齐桓公从鲍叔牙那里得知管仲,楚庄王从沈尹筮那里得知孙叔敖,审察他们,因此国家称霸于诸侯。

吴王从太宰嚭那里听信了越王勾践的话,智伯从张武那里听信了赵襄子的事,没有经过审察便相信了,因此国家灭亡自己送了命。

凡是听到传闻,都必须深透审察,对于人都必须用理进行检验。

鲁哀公问孔子说:“乐正夔只有一只脚,真的吗?”孔子说:“从前舜想用音乐向天下老百姓传播教化,就让重黎从民间举荐了夔而且起用了他,舜任命他做乐正。

夔于是校正六律,谐和五声,用来调和阴阳之气。

因而天下归顺。

重黎还想多找些象夔这样的人,舜说:‘音乐是天地间的精华,国家治乱的关键。

只有圣人才能做到和谐,而和谐是音乐的根本。

夔能调和音律,从而使天下安定,象夔这样的人一个就够了。

’所以说‘一个夔就足够了’,不是‘夔只有一只足’。

”宋国有个姓丁的人,家里没有水井,需要出门去打水,经常派一人在外专管打水。

等到他家打了水井,他告诉别人说:“我家打水井得到一个人。

”有人听了就去传播:“丁家挖井挖到了一个人。

”

都城的人人纷纷传说这件事,被宋君听到了。

宋君派人向姓丁的问明情况,姓丁的答道,“得到一个人使用,并非在井内挖到了一个活人。

”象这样听信传闻,不如不听。

子夏到晋国去,经过卫国,有个读史书的人说:“晋军三豕过黄河。

”子夏说:“不对,是己亥日过黄河。

古文‘己’字与‘三’字字形相近,‘豕’字和‘亥’字相似。

”到了晋国探问此事,果然是说,晋国军队在己亥那天渡过黄言辞有很多似是而非,似非而是的。

是非的界线,不可不分辩清楚,这是圣人需要特别慎重对待的问题。

虽然这样,那末靠什么方法才能做到慎重呢?遵循着事物的规律和人的情理,用这种方法来审察所听到的传闻,就可以得到真实的情况了。

河。