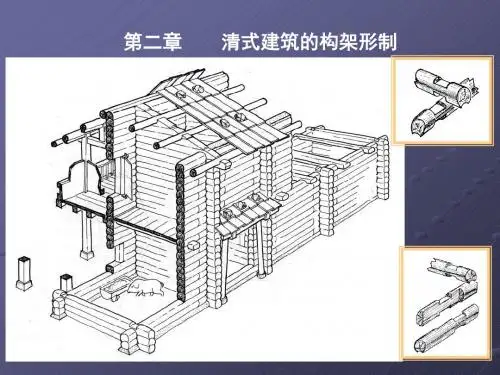

清式木构架形式

- 格式:pptx

- 大小:5.96 MB

- 文档页数:29

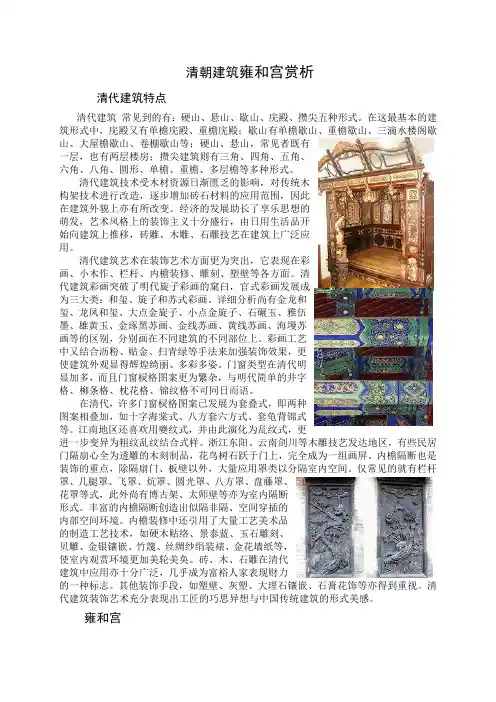

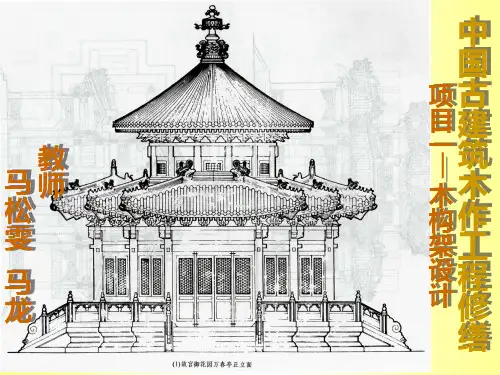

清朝建筑雍和宫赏析清代建筑特点清代建筑常见到的有:硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖五种形式。

在这最基本的建筑形式中,庑殿又有单檐庑殿、重檐庑殿;歇山有单檐歇山、重檐歇山、三滴水楼阁歇山、大屋檐歇山、卷棚歇山等;硬山、悬山,常见者既有一层,也有两层楼房;攒尖建筑则有三角、四角、五角、六角、八角、圆形、单檐、重檐、多层檐等多种形式。

清代建筑技术受木材资源日渐匮乏的影响,对传统木构架技术进行改造,逐步增加砖石材料的应用范围,因此在建筑外貌上亦有所改变。

经济的发展助长了享乐思想的萌发,艺术风格上的装饰主义十分盛行,由日用生活品开始向建筑上推移,砖雕、木雕、石雕技艺在建筑上广泛应用。

清代建筑艺术在装饰艺术方面更为突出,它表现在彩画、小木作、栏杆、内檐装修、雕刻、塑壁等各方面。

清代建筑彩画突破了明代旋子彩画的窠臼,官式彩画发展成为三大类:和玺、旋子和苏式彩画。

详细分析尚有金龙和玺、龙凤和玺、大点金旋子、小点金旋子、石碾玉、雅伍墨、雄黄玉、金琢黑苏画、金线苏画、黄线苏画、海墁苏画等的区别,分别画在不同建筑的不同部位上。

彩画工艺中又结合沥粉、贴金、扫青绿等手法来加强装饰效果,更使建筑外观显得辉煌绮丽、多彩多姿。

门窗类型在清代明显加多,而且门窗棂格图案更为繁杂,与明代简单的井字格、柳条格、枕花格、锦纹格不可同日而语。

在清代,许多门窗棂格图案已发展为套叠式,即两种图案相叠加,如十字海棠式、八方套六方式、套龟背锦式等。

江南地区还喜欢用夔纹式,并由此演化为乱纹式,更进一步变异为粗纹乱纹结合式样。

浙江东阳、云南剑川等木雕技艺发达地区,有些民居门隔扇心全为透雕的木刻制品,花鸟树石跃于门上,完全成为一组画屏。

内檐隔断也是装饰的重点,除隔扇门、板壁以外,大量应用罩类以分隔室内空间。

仅常见的就有栏杆罩、几腿罩、飞罩、炕罩、圆光罩、八方罩、盘藤罩、花罩等式,此外尚有博古架、太师壁等亦为室内隔断形式。

丰富的内檐隔断创造出似隔非隔、空间穿插的内部空间环境。

各个朝代古建筑的特点10月16日 21:20 | 阅读原文 - 发到微博已分享(取消) - 发给好友 - 收藏取消 - 加标签 | 更多古代建筑明、清古建筑的主要建筑形式我们常见到的有:硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖五种形式。

在这最基本的建筑形式中,庑殿又有单檐庑殿、重檐庑殿;歇山有单檐歇山、重檐歇山、三滴水楼阁歇山、大屋檐歇山、卷棚歇山等;硬山、悬山,常见者既有一层,也有两层楼房;攒尖建筑则有三角、四角、五角、六角、八角、圆形、单檐、重檐、多层檐等多种形式。

一、清代建筑的通则通则(又称通例),是确定建筑各部们尺度、比例所遵... 全文↓作者:赵KELLY | 来自:赵KELLY古代建筑明、清古建筑的主要建筑形式我们常见到的有:硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖五种形式。

在这最基本的建筑形式中,庑殿又有单檐庑殿、重檐庑殿;歇山有单檐歇山、重檐歇山、三滴水楼阁歇山、大屋檐歇山、卷棚歇山等;硬山、悬山,常见者既有一层,也有两层楼房;攒尖建筑则有三角、四角、五角、六角、八角、圆形、单檐、重檐、多层檐等多种形式。

一、清代建筑的通则通则(又称通例),是确定建筑各部们尺度、比例所遵循的共同法则。

这些法则规定了古建筑各部位之间的大的比例关系和尺度关系。

它是使各种不同形式的建筑持统一风格的很关键很重要的原则。

清式建筑的通则主要涉及以下各方面:面宽与进深,柱高与往径,面宽与柱高,收分与侧脚,上出与下出,步架与举架,台明高度,歇山收山,庑殿推山,建筑物各部构件的权衡比例关系。

1、面宽与进深中国古建筑的平面以长方形为最普遍,一座长方形建筑,在平面上都有两种尺度,即它的宽与深。

其中长边为宽,短边为深。

如一栋三间北房,它的东西方向为宽,南北方向为深。

单体建筑又是由最基本的单元“间”组成的。

每四棵柱子围成一间,一间的宽为“面宽”,又称“面阔”,深为“进深”。

若干个单间面宽之和组成一栋建筑的总面宽,称为“通面宽”;若干个单间的进深则组成一座单体建筑的通进深。

中国传统木构架体系建筑中特有的构件。

用于柱顶、额枋和屋檐或构架间,宋《营造法式》中称为铺作,清工部《工程做法》中称斗科,通称为斗拱。

斗是斗形木垫块,拱是弓形的短木。

拱架在斗上,向外挑出,拱端之上再安斗,这样逐层纵横交织叠加,形成上大下小的托架。

斗拱最初孤立地置于柱上或挑梁外端,别离起传递梁的荷载于柱身和支承屋檐重量以增加出檐深度的作用。

唐宋时,它同梁、枋结合为一体,除上述功能外,还成为维持木构架整体性的结构层的一部份。

明清以后,斗拱的结构作用蜕化,成了在柱网和屋顶构架间主要起装饰作用的构件。

古建木作--穿斗式构架中国古代建筑木构架的一种形式,这种构架以柱直接承檩,没有梁,原作穿兜架,后简化为“穿逗架”和“穿斗架”。

穿斗式构架的特点是沿衡宇的进深方向按檩数立一排柱,每柱上架一檩,檩上布椽,屋面荷载直接由檩传至柱,不用梁。

每排柱子靠穿透柱身的穿枋横向贯穿起来,成一榀构架。

每两榀构架之间利用斗枋和纤子连接起来,形成一间房间的空间构架。

斗枋用在檐柱柱头之间,形如抬梁构架中的阑额;纤子用在内每檩下有一柱落地,是它的初步形式。

按照房屋的大小,可使用“三檩三柱一穿”、“五檩五柱二穿”、“十一檩十一柱五穿”等不同构架。

随柱子增多,穿的层数也增多。

此法发展到较成熟阶段后,鉴于柱子过密影响房屋使用,有时将穿斗架由原来的每根柱落地改成每隔一根落地,将不落地的柱子骑在穿枋上,而这些承柱穿枋的层数也相应增加。

穿枋穿出檐柱后变成挑枋,承托挑檐。

这时的穿枋也部分地兼有挑梁的作用。

穿斗式构架房屋的屋顶,一般是平坡,不作反凹曲面。

有时以垫瓦或加大瓦的叠压长度使接近屋脊的部位微微拱起,取得近似反凹屋面的效果。

穿斗式构架以柱承檩的作法,可能和初期的纵架有必然渊源关系,已有悠长的历史。

在汉代画像石中就可以够看到汉代穿斗式构架房屋的形象。

穿斗式构架用料较少,建造时先在地面上拼装成整榀屋架,然后竖立起来,具有省工、省料,便于施工和比较经济的长处。

古建筑名词解释二画丁头栱位于梁下的半截栱。

原由串枋出头部分作成,后成为梁头下的装饰。

八架椽宋代房屋进深以椽数呼之,八架椽即八椽之深。

清代则以檩数称呼,“九檩”即宋之八架椽。

九脊屋顶即歇山顶。

用于殿阁则称九脊殿,用于亭榭、厅堂则称厦两头造。

九踩斗栱清式斗栱按出挑数称呼。

里外出一跳称为三踩斗栱,出两跳称为五踩斗栱,出三跳称为七踩斗栱,出四跳称为九踩斗栱。

牌坊斗栱最多可多至十一踩三画叉手脊桁两侧的斜杆,用以固持脊膞,其形状犹如侍者叉手而立,故名。

多见于唐、宋、元、明的建筑上。

上昂昂有两种:上昂和下昂。

上昂用于室内支承天花或用于平坐下,因昂首向上而得名。

下昂用于外檐承挑檐,因昂尖向下得名。

门屋指宫殿、庙宇、宅邸中单独成栋的屋宇,有一间、三间、五间。

等,明清北京故宫太和门为九间,等级最高。

山花蕉叶用于佛塔、佛龛、经柜等顶部的叶状装饰纹样三朝五门东汉郑玄注《礼记.玉藻》曰:“天子诸侯皆三朝”。

又注《礼记。

明堂位》曰:“天子五门,皋、库、雉、应、路”、“诸侯三门”。

这就是三朝五门的来历。

三朝的称谓随时代而变,古称“外朝、治朝、燕朝”,唐称“大朝、常参、入鎶”,宋称“大朝、常参、六参及朔望参”。

即大规模礼仪性朝会;日常议政朝会;定期朝会三种。

四画斗子蜀柱即在短柱上加一斗,唐宋时常作为一种简洁的支撑体用于木、石栏板上或木构架的补间铺作上。

唐时还常用人字形撑木,上加一斗作补间,今人称人字栱。

五土五谷五土指东南西北中五方之土;五谷指稻黍稷麦菽五种谷物分心槽是分心斗底槽的简称,宋代殿阁内部空间划分方式之一,即以一列中柱及柱上斗栱将殿身划分为前后相同的两个空间。

一般用作殿门。

月牙城明清帝陵宝城和方城之间有一个小院称月牙城,俗称“哑巴院”。

正对方城所筑之墙称为月牙墙。

或称小院为“哑吧院”,而正对方城之墙为“月牙城”。

五音姓利唐宋间流行的一种风水术。

将天下所有姓氏归属宫商角徵羽五音,行事凶吉,都依其所定之法为据。

方城明楼明清帝陵坟丘前的城楼式建筑,下为方形城台,上为明楼,楼中立庙谥碑。

清式营造屋脊类型

清式营造的屋脊类型主要有以下几种:

1. 正脊:正脊是屋顶最高的一条脊,由屋顶前后两个斜屋面相交形成。

正脊是整个建筑最长、最突出的一条屋脊,所以也称为“大脊”。

正脊上通常有很多装饰,中间的是脊刹或宝顶,有各种造型,两边的是吻兽(鸱吻)或者望兽,吻兽是向内咬住屋脊,望兽是向外望向远方。

正脊本身也会有一些图案雕饰。

2. 垂脊:在庑殿顶、悬山顶、硬山顶建筑中,正脊之外的屋脊都叫做垂脊,从正脊两端下垂到屋檐最外侧。

在歇山顶建筑中,正脊和戗脊之外的屋脊都叫做垂脊,从正脊两端沿着山面的博风板下垂。

3. 戗脊:是歇山顶独有的一种屋脊,从垂脊末端延伸到屋檐最外侧。

4. 角脊:角脊是重檐建筑屋顶中,下檐屋面转折处,沿角梁方向所做的脊。

5. 围脊:重檐建筑下层屋面与木构架(如承椽枋、围脊板、枋等)相交处的水平脊。

围脊能够头尾相接呈围合状,故俗称“缠腰脊”。

6. 排山脊:在歇山、悬山、硬山建筑两山部位屋面边缘,顺山尖而上所做的垂脊称为排山脊。

以上内容仅供参考,如需获取更多信息,建议查阅清式营造相关书籍或咨询专业人士。

明清式古建筑(8)—举架

古建筑举架

古建筑举架:所谓举架,指木构架相邻两檩中—中的垂直距离(举高)除以对应步架长度所得的系数。

清代古建筑建筑常用举架有五举、六五举、七五举、九举、等等,表示举高与步架之比为0.5、0.65、0.75、0.9等等。

清式做法的檐步(或廊步),一般定为五举,称为“五举拿头”。

古建筑的小式房屋或园林亭谢,檐步也有采用四五举,或五五举的,要视具体情况灵活处理。

古建筑的小式房脊步一般不超过八五举。

古建筑的大式建筑脊步一般不超过十举。

古建筑的屋面举架的变化决定着屋面曲线的优劣,所以在运用举架时应十分讲究,要注意屋面曲线的效果,使其自然和缓。

千百年来,古建筑匠师们在举架运用上积累了一套成功经验,形成了较为固定的程式。

古建筑如小式五檩房,一般为檐步五举,脊步七举;

七檩房,各步分别为五举、六五举、八五举等等。

古建筑的大式建筑各步可依次为五举、六五举、七五举、九举等。

古建筑的计量举高也是较为固定的方法,在桁檩直径相同情况下,一般是按相邻两檩的底面(称为平水)之间的垂直距离来计算的。

但切记不能由垫板底皮来计量举高。

因为檐、金脊各垫板的高度一般不相等。

由垫板底皮计量举高不能准确反映相邻两檩的实际距离,因而不能反映真正的举架。

本文由古建筑营造发布,2017年9月4日。