(整理)茶叶生化复习

- 格式:docx

- 大小:100.63 KB

- 文档页数:20

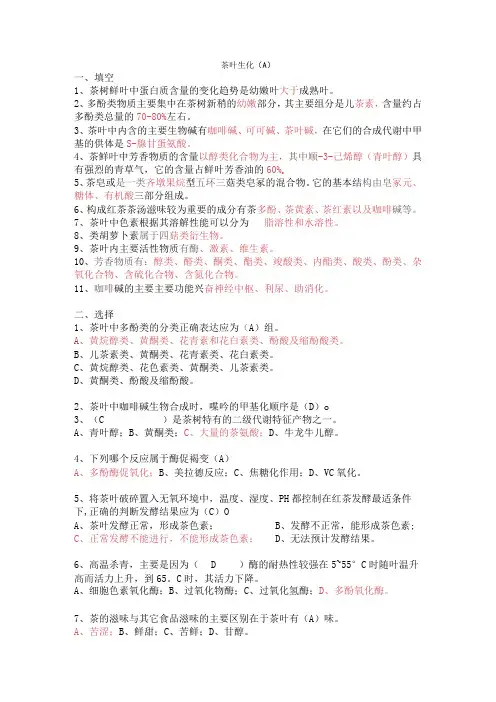

茶叶生化(A)一、填空1、茶树鲜叶中蛋白质含量的变化趋势是幼嫩叶大于成熟叶。

2、多酚类物质主要集中在茶树新稍的幼嫩部分,其主要组分是儿茶素,含量约占多酚类总量的70-80%左右。

3、茶叶中内含的主要生物碱有咖啡碱、可可碱、茶叶碱,在它们的合成代谢中甲基的供体是S-腺甘蛋氨酸。

4、茶鲜叶中芳香物质的含量以醇类化合物为主,其中顺-3-己烯醇(青叶醇)具有强烈的青草气,它的含量占鲜叶芳香油的60%o5、茶皂或是一类齐墩果烷型五环三菇类皂冢的混合物。

它的基本结构由皂冢元、糖体、有机酸三部分组成。

6、构成红茶茶汤滋味较为重要的成分有茶多酚、茶黄素、茶红素以及咖啡碱等。

7、茶叶中色素根据其溶解性能可以分为脂溶性和水溶性。

8、类胡萝卜素属于四菇类衍生物。

9、茶叶内主要活性物质有酶、激素、维生素。

10、芳香物质有:醇类、醛类、酮类、酯类、竣酸类、内酯类、酸类、酚类、杂氧化合物、含硫化合物、含氮化合物。

11、咖啡碱的主要主要功能兴奋神经中枢、利尿、助消化。

二、选择1、茶叶中多酚类的分类正确表达应为(A)组。

A、黄烷醇类、黄酮类、花青素和花白素类、酚酸及缩酚酸类。

B、儿茶素类、黄酮类、花青素类、花白素类。

C、黄烷醇类、花色素类、黄酮类、儿茶素类。

D、黄酮类、酚酸及缩酚酸。

2、茶叶中咖啡碱生物合成时,喋吟的甲基化顺序是(D)o3、(C )是茶树特有的二级代谢特征产物之一。

A、青叶醇;B、黄酮类;C、大量的茶氨酸;D、牛龙牛儿醇。

4、下列哪个反应属于酶促褐变(A)A、多酚酶促氧化;B、美拉德反应;C、焦糖化作用;D、VC氧化。

5、将茶叶破碎置入无氧环境中,温度、湿度、PH都控制在红茶发酵最适条件下,正确的判断发酵结果应为(C)OA、茶叶发酵正常,形成茶色素;B、发酵不正常,能形成茶色素;C、正常发酵不能进行,不能形成茶色素;D、无法预计发酵结果。

6、高温杀青,主要是因为( D )酶的耐热性较强在5~55°C时随叶温升高而活力上升,到65。

茶叶生化考试试题题库下载一、选择题1. 茶叶中的主要化学成分不包括以下哪一项?A. 茶多酚B. 咖啡碱C. 蛋白质D. 纤维素2. 下列哪种酶在茶叶发酵过程中起关键作用?A. 过氧化酶B. 多酚氧化酶C. 淀粉酶D. 脂肪酶3. 茶叶中的哪种成分具有抗氧化作用?A. 茶素B. 茶多糖C. 茶黄素D. 茶氨酸二、填空题4. 茶叶中的______是决定茶叶品质的关键因素之一。

5. 茶叶在加工过程中,______的氧化是形成红茶色泽和滋味的主要原因。

三、简答题6. 简述茶多酚在茶叶中的作用及其对人体健康的影响。

7. 描述茶叶中咖啡碱的生物活性及其在茶叶加工中的变化。

四、论述题8. 论述茶叶中的主要化学成分及其在不同茶类中的含量差异。

9. 分析茶叶发酵过程中生化变化对茶叶品质的影响。

五、计算题10. 假设某茶叶样品中茶多酚的含量为5%,计算100克该茶叶样品中茶多酚的毫克数。

参考答案:1. D2. B3. A4. 茶多酚5. 茶多酚6. 茶多酚是茶叶中的主要抗氧化成分,具有清除自由基、抗炎、抗菌等多种生物活性,对人体健康有积极影响。

7. 咖啡碱是茶叶中的主要生物碱之一,具有提神醒脑的作用。

在茶叶加工中,咖啡碱的含量会因发酵程度的不同而有所变化。

8. 茶叶中的主要化学成分包括茶多酚、咖啡碱、氨基酸、维生素等,不同茶类因加工工艺不同,其含量差异显著。

9. 茶叶发酵过程中,茶多酚的氧化、聚合等生化变化对茶叶的色泽、滋味和香气等品质特性有重要影响。

10. 100克茶叶样品中茶多酚的含量为5克,即5000毫克。

请注意,这只是一个示例题库,实际的考试题库可能会包含更多的题目类型和更详细的内容。

希望这份题库能对你的学习和复习有所帮助。

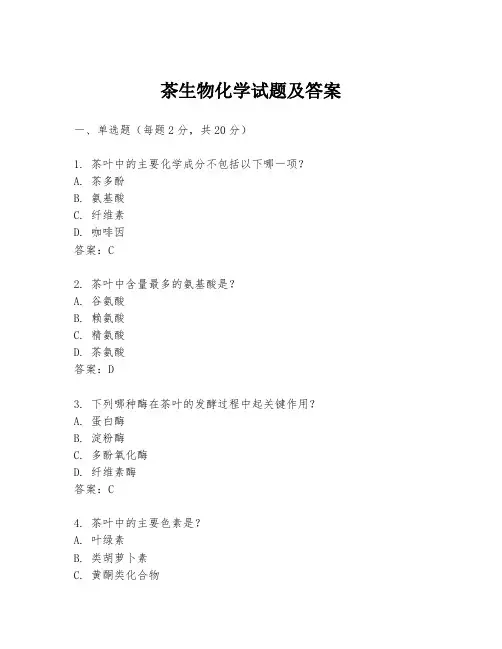

茶生物化学试题及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 茶叶中的主要化学成分不包括以下哪一项?A. 茶多酚B. 氨基酸C. 纤维素D. 咖啡因答案:C2. 茶叶中含量最多的氨基酸是?A. 谷氨酸B. 赖氨酸C. 精氨酸D. 茶氨酸答案:D3. 下列哪种酶在茶叶的发酵过程中起关键作用?A. 蛋白酶B. 淀粉酶C. 多酚氧化酶D. 纤维素酶答案:C4. 茶叶中的主要色素是?A. 叶绿素B. 类胡萝卜素C. 黄酮类化合物D. 茶黄素答案:A5. 茶叶中的香气成分主要来源于?A. 茶多酚氧化B. 氨基酸降解C. 酶促反应D. 热解反应答案:C6. 茶叶中哪种物质具有抗氧化作用?A. 茶多酚B. 咖啡因C. 茶氨酸D. 纤维素答案:A7. 茶叶中咖啡因的含量与茶叶的哪个部位有关?A. 叶脉B. 叶肉C. 叶柄D. 叶尖答案:B8. 茶叶中哪种物质具有利尿作用?A. 茶多酚B. 咖啡因C. 茶氨酸D. 纤维素答案:B9. 茶叶中哪种物质可以抑制口腔细菌的生长?A. 茶多酚B. 咖啡因C. 茶氨酸D. 纤维素答案:A10. 茶叶中哪种物质可以降低血脂?A. 茶多酚B. 咖啡因C. 茶氨酸D. 纤维素答案:A二、多选题(每题3分,共15分)1. 茶叶中茶多酚的主要类型包括以下哪些?A. 儿茶素B. 黄酮C. 茶黄素D. 茶红素答案:A C D2. 下列哪些因素会影响茶叶中咖啡因的含量?A. 茶树品种B. 采摘季节C. 茶叶加工方法D. 茶叶储存时间答案:A B C3. 茶叶中氨基酸的主要生理功能包括以下哪些?A. 增强免疫力B. 促进神经传导C. 促进肌肉生长D. 促进消化答案:A C4. 下列哪些物质是茶叶中香气成分的来源?A. 挥发性有机酸B. 萜类化合物C. 酚类化合物D. 氨基酸答案:A B C5. 茶叶中纤维素的主要作用是什么?A. 提供能量B. 促进肠道蠕动C. 增加饱腹感D. 改善口感答案:B C三、判断题(每题1分,共10分)1. 茶叶中的茶多酚具有抗氧化作用。

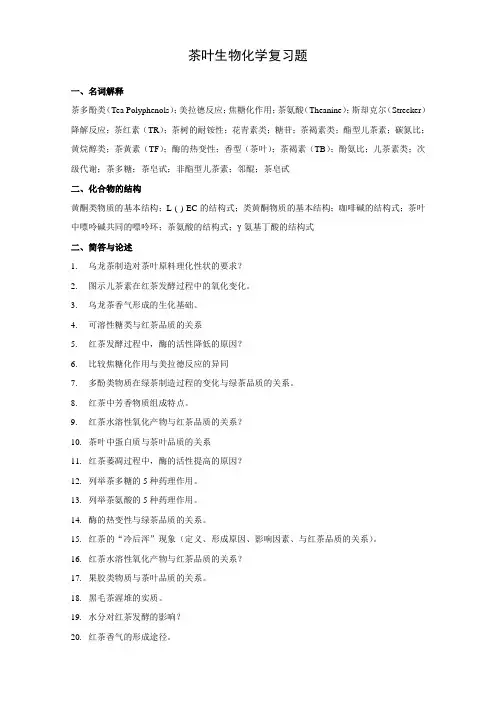

茶叶生物化学复习题一、名词解释茶多酚类(Tea Polyphenols);美拉德反应;焦糖化作用;茶氨酸(Theanine);斯却克尔(Strecker)降解反应;茶红素(TR);茶树的耐铵性;花青素类;糖苷;茶褐素类;酯型儿茶素;碳氮比;黄烷醇类;茶黄素(TF);酶的热变性;香型(茶叶);茶褐素(TB);酚氨比;儿茶素类;次级代谢;茶多糖;茶皂甙;非酯型儿茶素;邻醌;茶皂甙二、化合物的结构黄酮类物质的基本结构;L-(-)-EC的结构式;类黄酮物质的基本结构;咖啡碱的结构式;茶叶中嘌呤碱共同的嘌呤环;茶氨酸的结构式;γ-氨基丁酸的结构式二、简答与论述1.乌龙茶制造对茶叶原料理化性状的要求?2.图示儿茶素在红茶发酵过程中的氧化变化。

3.乌龙茶香气形成的生化基础。

4.可溶性糖类与红茶品质的关系5.红茶发酵过程中,酶的活性降低的原因?6.比较焦糖化作用与美拉德反应的异同7.多酚类物质在绿茶制造过程的变化与绿茶品质的关系。

8.红茶中芳香物质组成特点。

9.红茶水溶性氧化产物与红茶品质的关系?10.茶叶中蛋白质与茶叶品质的关系11.红茶萎凋过程中,酶的活性提高的原因?12.列举茶多糖的5种药理作用。

13.列举茶氨酸的5种药理作用。

14.酶的热变性与绿茶品质的关系。

15.红茶的“冷后浑”现象(定义、形成原因、影响因素、与红茶品质的关系)。

16.红茶水溶性氧化产物与红茶品质的关系?17.果胶类物质与茶叶品质的关系。

18.黑毛茶渥堆的实质。

19.水分对红茶发酵的影响?20.红茶香气的形成途径。

21.咖啡碱与茶叶品质的关系。

22.氨基酸类物质在绿茶制造中的变化及其对绿茶品质的影响。

23.绿茶加工的生物化学原理24.绿茶杀青的三大原则及其原理。

25.茶树为什么具有喜铵性和耐铵性?。

茶叶生化复习资料绪论1.茶的分类分为加工茶(六大茶类)和再加工茶(花茶,紧压茶、速溶茶等)2.六大茶类的分类依据:以多酚氧化程度为序,根据茶叶加工方法和茶叶品质划分。

3.茶树起源于中国西南地区云贵高原。

4.中国四大茶区:江南茶区、江北茶区、华南茶区、西南茶区。

5.茶叶生物化学的研究内容:1阐述茶树各器官尤其是新梢中的化学成分,次级代谢产物的种类、结构、性质及其生物合成。

2阐述不同环境下代谢变化及积累情况,为茶树高产提供指导。

3阐述加工贮藏中化学成分的变化对茶叶品质的影响4介绍茶叶的生活性物质的药理作用。

6.茶叶生物化学:在生物化学与分子水平上探讨茶树特别是新梢中特征性次级代谢产物的合成途径、结构与功能,以及在茶叶加工及贮藏过程中的转化规律,与茶叶品质形成的关系。

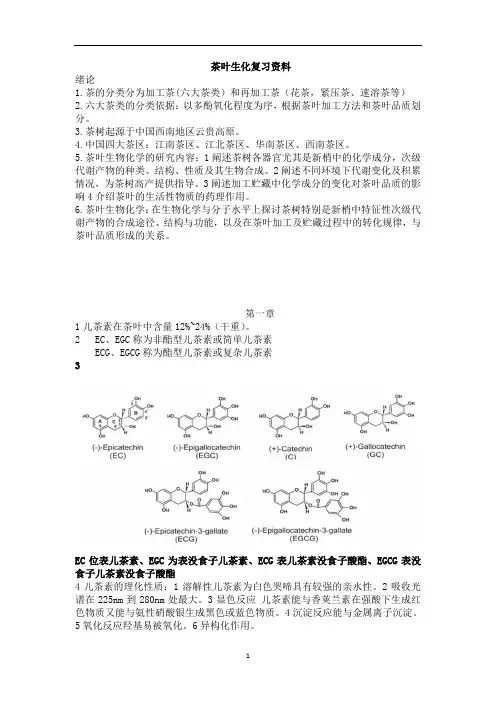

第一章1儿茶素在茶叶中含量12%~24%(干重)。

2 EC、EGC称为非酯型儿茶素或简单儿茶素ECG、EGCG称为酯型儿茶素或复杂儿茶素3EC位表儿茶素、EGC为表没食子儿茶素、ECG表儿茶素没食子酸酯、EGCG表没食子儿茶素没食子酸酯4儿茶素的理化性质:1溶解性儿茶素为白色哭啼具有较强的亲水性。

2吸收光谱在225nm到280nm处最大。

3显色反应儿茶素能与香荚兰素在强酸下生成红色物质又能与氨性硝酸银生成黑色或蓝色物质。

4沉淀反应能与金属离子沉淀。

5氧化反应羟基易被氧化。

6异构化作用。

6儿茶素是苦涩味的主体。

7儿茶素的氧化程度与红茶茶叶品质呈正相关且儿茶素的氧化是绿茶贮藏陈化的主要原因。

8茶叶中的色素分为天然色素(叶绿素、类胡萝卜素、黄酮素)和在加工中形成的色素(茶黄素、茶红素、茶褐素)。

(据脂溶性分为水溶性色素(影响茶汤色泽)和脂溶性色素(影响茶叶外形和叶底))9叶绿素是一种双羧酸酯化合物,游离色素不稳定,热敏感。

10类胡萝卜素属四四萜烯类衍生物可分为胡萝卜素和叶黄素11类胡萝卜的性质:亲酯性、光学特性420nm到480nm、显色反应与氯仿溶液生成蓝色5生理活性为抗氧化和抗癌。

茶叶生物化学(含实验)DOCX(一)茶叶生物化学 (含实验)引言概述茶叶是一种被广泛饮用的饮品,也是中国传统文化中的重要组成部分。

茶叶中含有丰富的生物化学成分,这些成分不仅赋予了茶叶独特的香气和口感,还对人体健康具有一定的益处。

本文将对茶叶的生物化学成分进行探讨,并介绍与茶叶相关的实验。

一、茶叶中的多酚类化合物茶叶中含有丰富的多酚类化合物,包括儿茶素、黄酮类化合物和茶多酚等。

这些化合物具有抗氧化、抗菌、抗肿瘤和降低心血管疾病风险等生物活性。

1. 儿茶素 1.1 儿茶素的分类 1.2 儿茶素对人体健康的影响 1.3 儿茶素的提取方法2. 黄酮类化合物 2.1 黄酮类化合物的种类和分布 2.2 黄酮类化合物的生物活性 2.3 黄酮类化合物的检测方法3. 茶多酚 3.1 茶多酚的种类和含量 3.2 茶多酚的生物活性 3.3 茶多酚的提取和分离方法二、茶叶中的咖啡因咖啡因是茶叶中的重要成分之一,具有兴奋神经系统、提神醒脑的作用。

了解茶叶中咖啡因的含量及其释放规律对于合理饮用茶叶具有重要意义。

1. 咖啡因的含量测定 1.1 咖啡因的提取方法 1.2 咖啡因的定量分析方法2. 咖啡因的释放规律 2.1 不同种类茶叶中咖啡因的释放规律 2.2 咖啡因在体内的代谢过程 2.3 咖啡因对人体的影响三、茶叶中的氨基酸氨基酸是茶叶中的重要组成部分,不仅赋予了茶叶特有的香气和口感,还对茶叶的品质具有重要影响。

1. 主要氨基酸类别 1.1 茶叶中常见的氨基酸 1.2 氨基酸在茶叶中的作用2. 氨基酸的分析与检测 2.1 氨基酸的提取方法 2.2 氨基酸的定量分析方法四、茶叶中的挥发性成分茶叶的香气来自于其中存在的挥发性成分,这些成分不仅赋予了茶叶特有的芳香,还对人体健康具有一定的影响。

1. 主要挥发性成分 1.1 茶叶中常见的挥发性成分 1.2 挥发性成分与茶叶的香气关系2. 挥发性成分的分析与检测 2.1 挥发性成分的提取方法 2.2 挥发性成分的定性和定量分析方法五、茶叶的发酵过程及影响因素茶叶的发酵过程是指茶叶中的一些化学成分在微生物和酶的作用下发生变化的过程,这个过程对茶叶的品质和风味具有重要的影响。

茶叶生物化学笔记

一、茶叶的化学成分

1. 茶多酚:是茶叶中含量最多的一类可溶性成分,具有抗氧化、抗炎、抗癌等作用。

2. 咖啡碱:具有提神醒脑、利尿等作用,是茶叶中重要的生物碱。

3. 氨基酸:是茶叶中重要的滋味物质,赋予茶叶鲜爽口感。

4. 芳香物质:是茶叶香气的来源,主要存在于茶叶的表面。

5. 有机酸:具有调节口感、增强茶汤层次感等作用。

6. 矿物质:茶叶中含有丰富的微量元素,如钾、钙、镁等。

二、茶叶的生物化学过程

1. 茶树的生长与发育:茶树在生长过程中,会经过发芽、生长、成熟和衰老等阶段,每个阶段都有不同的生物化学变化。

2. 茶叶的采摘与加工:茶叶的采摘和加工过程中,会发生一系列的生物化学反应,如发酵、杀青、揉捻和干燥等,这些过程会影响茶叶的品质和营养成分。

3. 茶叶的冲泡与成分浸出:茶叶冲泡时,各种化学成分会从茶叶中浸出,与水发生反应,形成茶汤。

冲泡方式、水温、时间等因素都会影响茶汤的品质和营养成分。

三、茶叶的生物化学应用

1. 茶叶的营养保健作用:茶叶中的多种营养成分具有保健作用,如抗氧化、抗炎、抗癌等,可以预防多种慢性疾病。

2. 茶叶的加工与改良:通过研究和掌握茶叶的生物化学特性,可以改良茶叶品种、优化加工工艺,提高茶叶品质和营养成分含量。

3. 茶叶的化学成分提取与应用:从茶叶中提取各种化学成分,如茶多酚、咖啡碱等,可以应用于食品、医药、化妆品等领域。

09级茶化复习资料修改后第一章绪论目的要求:了解《茶叶生物化学》的历史、性质、任务及发展趋势。

要点:《茶叶生物化学》的定义、性质和任务。

第一节《茶叶生物化学》历史及发展趋势茶叶生物化学的历史茶叶生物化学的研究始于19世纪初,发展过程大体可以分成4个阶段:成品茶化学成分的研究―鲜叶化学成分的研究―茶树新陈代谢的研究―制茶化学及功能成分的研究。

第一阶段:寻找、发现、提取或鉴定茶叶中的成分。

成分中有些来源于茶鲜叶,有些属于制茶过程中转化形成的。

第二阶段:已经开始著重成茶中化学成分的来源及制酒化学变化,因此鲜叶化学成分受高度关注。

第三阶段:著重对茶树新陈代谢尤其就是次级新陈代谢中关键品质成分的制备,新陈代谢途径及有关酶展开研究。

第四阶段:以茶叶品质化学、鲜叶成分、茶树代谢研究为基础,重点进行了制茶化学及品质控制的研究,如红茶制造化学,香气成分等。

1980年代开始,茶叶功能成分受到关注。

茶叶生物化学的发展趋势1、在茶叶学科中的基础地位将获得进一步强化茶叶饮料及茶叶附产品(如功能成分的提取与利用)开发和生产,终将成为商品,无论是品质、品味、卫生安全等都涉及到化学问题。

2、与生物技术的联系日趋紧密茶叶生物化学最终都将以方法或技术的形式发挥作用。

3、次级新陈代谢仍将就是茶叶生物化学研究的关键领域茶叶品质成分、茶叶综合利用的重点是次级代谢成分,且研究仍不完善,如香气成分、次级代谢的途径及调控等。

4、茶饮料的研发、综合利用、香气成分、酶工程化学等就是未来重点研究领域。

一、基本知识、技能、概念1茶叶生物化学概念:是研究茶树各个器官化学成分的种类、性质、生物合成、转化途径及变化规律的专门学科。

根据研究的内容,分为静态和动态2个部分。

研究组成茶叶的各种化学成分的含量、存在部位及物理、化学性质以及与茶叶品质关系的部分,属于静态茶叶生物化学,也称茶叶化学;研究组成茶叶的各种化学成分的生物合成、转化及其与生态条件、栽培技术、加工工艺关系的部分,属于动态茶叶生物化学。

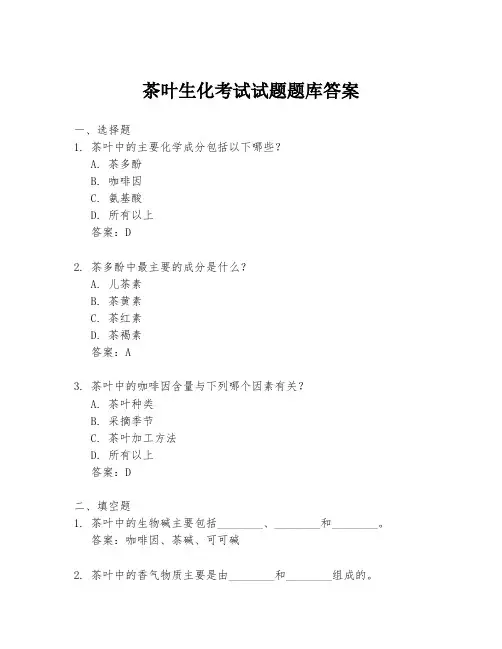

茶叶生化考试试题题库答案一、选择题1. 茶叶中的主要化学成分包括以下哪些?A. 茶多酚B. 咖啡因C. 氨基酸D. 所有以上答案:D2. 茶多酚中最主要的成分是什么?A. 儿茶素B. 茶黄素C. 茶红素D. 茶褐素答案:A3. 茶叶中的咖啡因含量与下列哪个因素有关?A. 茶叶种类B. 采摘季节C. 茶叶加工方法D. 所有以上答案:D二、填空题1. 茶叶中的生物碱主要包括________、________和________。

答案:咖啡因、茶碱、可可碱2. 茶叶中的香气物质主要是由________和________组成的。

答案:挥发性有机化合物、非挥发性前体物质三、简答题1. 简述茶叶发酵过程中的主要生化变化。

答案:茶叶发酵过程中,茶多酚在多酚氧化酶的作用下氧化形成茶黄素和茶红素,同时伴随着香气物质的形成和变化,以及氨基酸和糖类的转化。

2. 茶叶中的氨基酸有哪些主要功能?答案:茶叶中的氨基酸具有增强茶叶的鲜味、提供营养、参与茶叶香气形成等功能。

四、论述题1. 论述茶叶加工过程中生化成分的变化及其对茶叶品质的影响。

答案:茶叶加工过程中,如炒青、揉捻、发酵等步骤,会显著影响茶叶中的生化成分。

例如,炒青可以破坏酶的活性,阻止茶多酚的氧化;揉捻可以促进茶汁的释放,增加茶叶的香气;发酵则可以转化茶多酚,形成红茶特有的色泽和风味。

这些生化变化直接影响茶叶的色泽、香气、滋味等品质特征。

五、实验题1. 如何通过实验测定茶叶中的咖啡因含量?答案:可以通过高效液相色谱法(HPLC)测定茶叶中的咖啡因含量。

首先,将茶叶样品提取,然后通过色谱柱分离,最后用紫外检测器检测咖啡因的峰面积,根据标准曲线计算咖啡因含量。

请注意,以上内容仅为示例,实际考试题目和答案可能会有所不同。

考生应根据具体课程内容和考试大纲进行复习。

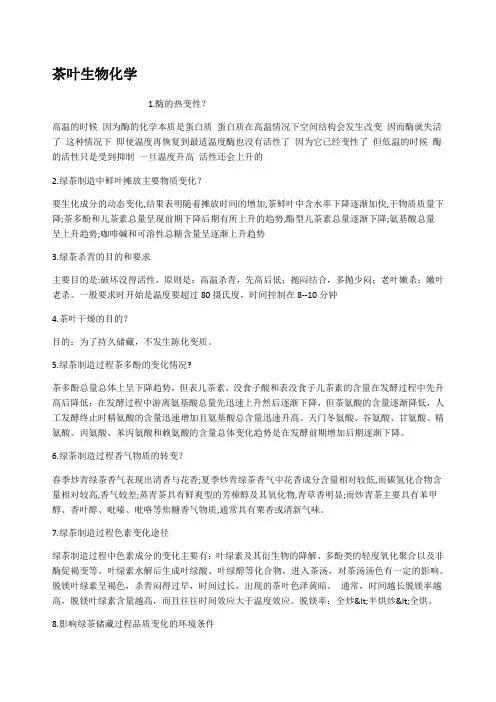

茶叶生物化学1.酶的热变性?高温的时候因为酶的化学本质是蛋白质蛋白质在高温情况下空间结构会发生改变因而酶就失活了这种情况下即使温度再恢复到最适温度酶也没有活性了因为它已经变性了但低温的时候酶的活性只是受到抑制一旦温度升高活性还会上升的2.绿茶制造中鲜叶摊放主要物质变化?要生化成分的动态变化,结果表明随着摊放时间的增加,茶鲜叶中含水率下降逐渐加快,干物质质量下降;茶多酚和儿茶素总量呈现前期下降后期有所上升的趋势,酯型儿茶素总量逐渐下降;氨基酸总量呈上升趋势;咖啡碱和可溶性总糖含量呈逐渐上升趋势3.绿茶杀青的目的和要求主要目的是:破坏没得活性,原则是:高温杀青,先高后低;抛闷结合,多抛少闷;老叶嫩杀;嫩叶老杀。

一般要求时开始是温度要超过80摄氏度,时间控制在8--10分钟4.茶叶干燥的目的?目的:为了持久储藏,不发生陈化变质。

5.绿茶制造过程茶多酚的变化情况?茶多酚总量总体上呈下降趋势,但表儿茶素、没食子酸和表没食子儿茶素的含量在发酵过程中先升高后降低;在发酵过程中游离氨基酸总量先迅速上升然后逐渐下降,但茶氨酸的含量逐渐降低,人工发酵终止时精氨酸的含量迅速增加且氨基酸总含量迅速升高。

天门冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、精氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸的含量总体变化趋势是在发酵前期增加后期逐渐下降。

6.绿茶制造过程香气物质的转变?春季炒青绿茶香气表现出清香与花香;夏季炒青绿茶香气中花香成分含量相对较低,而碳氢化合物含量相对较高,香气较差;蒸青茶具有鲜爽型的芳樟醇及其氧化物,青草香明显;而炒青茶主要具有苯甲醇、香叶醇、吡嗪、吡咯等焦糖香气物质,通常具有栗香或清新气味。

7.绿茶制造过程色素变化途径绿茶制造过程中色素成分的变化主要有:叶绿素及其衍生物的降解、多酚类的轻度氧化聚合以及非酶促褐变等。

叶绿素水解后生成叶绿酸、叶绿醇等化合物,进入茶汤,对茶汤汤色有一定的影响。

脱镁叶绿素呈褐色,杀青闷得过早,时间过长,出现的茶叶色泽黄暗。

茶叶生物化学(含实验)DOCX(二)茶叶生物化学(含实验)引言概述:茶叶是一种经济重要且广泛消费的饮料,其生物化学组成对其质量和风味有着重要影响。

本文将详细介绍茶叶的生物化学特性,并阐述与实验相关的内容。

正文:I. 茶叶中的主要生物化学成分茶叶中含有丰富的生物化学成分,下面列举了茶叶中的主要成分:1. 多酚类化合物a. 儿茶素b. 黄酮类化合物c. 类黄酮糖苷2. 氨基酸a. 茶氨酸b. 茶多肽c. 谷氨酰胺3. 挥发性化合物a. 芳香烃类b. 羰基化合物c. 硫醇类4. 矿物质a. 钾b. 钙c. 铁d. 锌5. 维生素a. 维生素Cb. 维生素Ec. 维生素B9II. 茶叶中生物化学成分的功能和作用茶叶中的生物化学成分具有多种功能和作用,以下为其中的几个重要功能和作用:1. 抗氧化作用a. 儿茶素对抗自由基b. 类黄酮化合物的抗氧化活性2. 抗菌作用a. 茶氨酸对抗细菌和病原体的作用b. 茶多肽的抗菌活性3. 抗肿瘤作用a. 黄酮类化合物抑制肿瘤细胞生长b. 茶多肽对肿瘤细胞的毒性4. 降低血脂和血压a. 多酚类化合物降低血脂和血压的作用5. 改善心血管健康a. 茶叶中的多酚类化合物对心血管系统的保护作用III. 茶叶生物化学实验方法为了研究茶叶的生物化学特性,以下为茶叶生物化学实验的常用方法:1. 提取茶叶中的多酚类化合物a. 使用溶剂提取法b. 使用超声辅助提取法2. 测定茶叶中的儿茶素含量a. 使用高效液相色谱法b. 使用分光光度法3. 分析茶叶中的氨基酸含量a. 使用气相色谱法b. 使用高效液相色谱法4. 测定茶叶中的挥发性化合物a. 使用气相色谱-质谱联用法b. 使用头空热解-气相色谱法5. 分析茶叶中的矿物质含量a. 使用原子吸收光谱法b. 使用电感耦合等离子体发射光谱法IV. 茶叶生物化学与茶叶品质的关系茶叶的生物化学成分与其品质有着密切的关系,以下为茶叶生物化学与茶叶品质的主要关联:1. 多酚类化合物含量与茶叶的滋味和香气有关a. 儿茶素含量与苦涩味有关b. 黄酮类化合物对茶叶的香气有贡献2. 氨基酸含量决定茶叶的鲜爽度和甜度3. 挥发性化合物的种类和含量影响茶叶的香气4. 矿物质的含量与茶叶的风味和口感有关5. 维生素含量影响茶叶的营养价值总结:茶叶是一种生物化学丰富的饮品,其中的多酚类化合物、氨基酸、挥发性化合物、矿物质和维生素等成分在茶叶的品质和健康价值上发挥着重要作用。

《填空》类胡萝卜素属于?基本结构是异戊二烯,四萜类衍生物,结构特征是共轭复烯烃。

《茶叶生物化学》研究的核心问题?茶树次级代谢产物及其产物。

茶树成分以代谢来分?初级代谢产物﹑次级代谢产物。

活性物质?活性物质的含量?活性物质的作用?含量较小,主要是调节代谢(酶﹑激素﹑维生素)干物质的含量:75%-78%, 水分含量:22%-25%多酚类有那4大类?儿茶素类﹑黄酮及黄酮醇类﹑花青素和花白素类﹑酚酸和缩酚酸类。

儿茶素4大类结构式﹑符号﹑表示?表儿茶素 EC﹑表没食子儿茶素 EGC﹑—简单儿茶素/非酯型儿茶素。

表儿茶素没食子酸酯 ECG、表没食子儿茶素没食子酸酯 EGCG—复杂儿茶素/酯型儿茶素。

茶叶中氨基酸共有26种,茶氨酸根据结构式来分属于?酰胺类化合物。

生物碱有哪三大类?含量最多是?特性是?咖啡碱、茶叶碱、可可碱。

含量最多是咖啡碱。

芳香物质有几大类?特点?醇类:—OH、醛类:—CHO、酮类:C=O、酯类:—R—O—R '羧酸类:—COOH—、内酯类、酸类、酚类、杂氧化合物、含硫化合物、含氮化合物。

醇类:根据羟基结合的主键不同,分为脂肪族醇、芳香族醇、萜烯醇。

以青叶醇为主体。

醛类:约占总芳香油的3%,大部分为低沸点的低碳醛,具有不愉快的气味。

这类物质因醛基的存在,故性质都较活泼,在制茶过程中除了随水气挥发部分以外,剩余的都参与茶叶香气和滋味形成,成品茶中醛类物质高于鲜叶,红茶高于绿茶。

脂肪族醛类:低碳醛都具有不同程度的刺鼻气味,分子量小,气味强烈。

低级脂肪醛中以己烯醛含量较多,是构成茶叶清香的成分之一。

酮类:重要的是具有环状结构的酮类。

紫萝酮:红茶特有香气的重要组成成分之一。

羧酸类:羧酸类占红茶芳香油总量的30%,而绿茶仅有2%-3%。

冷后浑现象?如何形成的?在哪种茶叶中?咖啡碱同儿茶素及其氧化产物在高温(100 ºC)是各自呈游离状态的,但随温度的下降,它们通过—OH 和—C=O 间的氢键缔合成缔合物,随缔合度的不断加大,缔合物粒也逐渐加大,表现出胶体特性,使茶汤由清转浑,粒径继续增大,会产生凝聚作用,出现“冷后浑”现象。

茶叶生化复习(填空、单选、判断、问答、论述)红茶萎凋工序中物质变化的主流是(A)。

A.水解B.失水C.裂解D.多酚类氧化绿茶香气具有裸麦面包香型的糠醛类物质是由(A)在脱水作用下形成的。

A.游离氨基酸B.糖类化合物C.多酚类化合物D.咖啡碱高温杀青,主要是因为(D)的耐热性较强在5~55℃时,随叶温升高而活力上升,到65℃时,其活力下降。

A.细胞色素氧化酶B.过氧化物酶C.过氧化氢酶D.多酚氧化酶茶红素最易溶于下列(A)溶剂中。

A.正丁醇B.正己烷C.石油醚D.苯茶红素在红茶中的含量范围为(D).A.1一2%B.5一6%C.20一30%D.6一15%茶黄素易溶于下列(A)溶剂中。

A.甲醇B.正己烷C.石油醚D.苯茶黄素易溶于下列(A)溶剂中。

A.乙酸乙酯B.正己烷C.石油醚D.苯茶黄素的基本核结构为(B)。

A.一苯基并毗喃B.苯并卓酚酮C.一苯基色原酮D.C6一C3一C6红茶茶汤中具收敛性的色素为(C)。

A.茶红素B.茶褐素C.茶黄素D.花黄素茶树相同成熟叶片中叶绿素的含量随季节而变化,其规律为(B)。

A.春茶>夏茶>秋茶 B.春茶>秋茶>夏茶C.夏茶>春茶>秋茶D.夏茶>秋茶>春茶花青素在pH为7一8的溶液中呈(C)。

A.红色B.绿色C.紫色D.蓝色花青素在pH>11的条件下呈(C)色。

A.红色B.紫色C.蓝色D.黄色花青素在pH<7的条件下呈(A)色。

A.红色B.紫色C.蓝色D.青色黄酮类化合物的羟基的酸性强弱顺序为(A)。

A.7,4'一二一OH>7一OH>4'一OHB.7一OH>7,4'一二一OH>4'一OHC.5一OH>4'一OH>7一OHD.7,4'一二一OH>7一OH>5一OH下列物质中影响绿茶汤色的主要成分是(B)。

A.叶绿素B.黄酮类C.花青素D.类胡萝卜素茶叶中黄酮类化合物较难溶于下列(A)溶剂。

第一章茶叶中的化学成分及其性质一、茶叶中的多酚物质茶多酚(Tea polyphenols):亦称“茶鞣质”、“茶单宁”,茶鲜叶中的含量一般在18~36%(干重)之间;是一类存在于茶树中的多元酚混和物。

茶多酚的种类:儿茶素类,黄酮(苷)类,花青(白)素类,(缩)酚酸类等。

其重要组分为儿茶素类。

1、儿茶素(Catechins):属于黄烷醇类化合物(flavanol),在茶叶中含有12-24%(干重),是茶叶中多酚类物质的主体成分。

(1)儿茶素可分为非酯型儿茶素(或简单儿茶素),如EC、EGC;酯型儿茶素(或复杂儿茶素),如EGCG、ECG。

(2)儿茶素的异构体:几何异构、旋光异构。

(3)儿茶素的构型:具有与L型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为L型儿茶素,而具有D型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为D型儿茶素。

(4)儿茶素的理化性质:a、溶解性:儿茶素为白色固体,亲水性较强,易溶于热水、含水乙醇、甲醇、含水乙醚、乙酸乙酯、含水丙酮及冰醋酸等溶剂,但在苯、氯仿、石油醚等溶剂中很难溶解。

B、吸收光谱:儿茶素在可见光下不显颜色,在短波紫外光下呈黑色,在225nm、280nm处有最大吸收峰。

C、显色反应:儿茶素分子中的间位羟基可与香荚兰素在强酸条件下生成红色物质。

酚类显色剂如氨性硝酸银、磷钼酸等均可与儿茶素反应生成黑色或蓝色物质。

D、异构化作用:在热的作用下,一种儿茶素可转变为它对应的旋光异构体或顺反异构体。

如在绿茶制作中,EC可转变成C。

E、沉淀反应:儿茶素属多酚类化合物,许多与酚类络合的金属离子也与儿茶素发生反应,如Ag+、Hg2+、Cu2+、Pb2+、Fe3+及Ca2+等。

F、氧化反应:在儿茶素的结构中存在酚性羟基,尤其B环上的邻位、连位羟基氧化、易被茶鲜叶中的多酚氧化酶氧化催化,也可在极易氧化聚合,易被KmnO4光、高温、碱性条件下发生氧化聚合缩合,形成有色物质。

(5)儿茶素与茶叶品质:①儿茶素是绿茶汤苦涩味的主体:特别是酯型儿茶素,其组合和浓度,不仅构成苦涩味的主体,也是茶汤浓淡、茶叶优劣的主体物。

1.茶叶中的多酚类物质分属于儿茶素(黄烷醇类)、黄酮和黄酮醇类、花白素和花青类、酚酸及缩酚酸。

除酚酸及缩酚酸外,均具有2-苯基苯并吡喃为主体的结构。

2.儿茶素为多酚类物质的主体成分3.儿茶素理化性质:溶解性、吸收光谱、显色反应、沉淀反应、氧化反应、异构化4.黄酮类是黄色色素,黄酮苷被认为是绿茶汤色重要成分5.花青素是一类较稳定的色原烯衍生物,分子中存在高度分子共轭,C3位上带羟基。

Ph<7 红色,Ph7-8紫色,Ph>11 蓝色。

6.花白素在红茶发酵过程中可完全氧化成为有色氧化产物,花白素在热水中发生差向立体异构反应。

7.茶叶中的天然色素分为脂溶性色素和水溶性色素,脂溶性色素主要对茶叶干茶色泽起作用,水溶性只要对茶汤有影响8.脂溶性色素包括叶绿素、类胡萝卜素叶绿素是吡咯类绿色色素成分,是一种双羧酸酯化合物,由甲醇、叶绿醇和卟吩环结合而成。

类胡萝卜素是一类具有黄色到橙红色的多种有色化合物,包括胡萝卜素和叶黄素。

胡萝卜素也称维生素A原,叶黄素是阿尔法胡萝卜素的二羧基衍生物,类胡萝卜素具有亲酯性喝光学特性及显色反应。

9.色素是一类存在于茶树鲜叶和成品茶中的有色物质,是构成茶叶外形色泽、汤色及叶底色泽的成分茶叶色素通常分为脂溶性和水溶性色素,脂溶性色素主要对茶叶干茶色泽及叶底色泽起作用,而水溶性色素主要对茶汤有影响;脂溶性色素是指茶叶中可溶于脂肪溶剂的色素物质总称,主要包括叶绿素和类胡萝卜素,这类色素不溶于水,易溶于非极性有机溶剂中;叶绿素的组成及含量对茶叶品质有一定影响,一般而言,加工绿茶以叶绿素含量高的品种为宜,在组成上以叶绿素b的比例大为好,而红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、等对叶绿素含量要求比对绿茶低,如果含量高,会影响干茶叶底色泽,因此加工时应注意考虑茶树品种特征;类胡萝卜素在制茶中的变化与香气的形成,在红茶加工中,类胡萝卜素在酶系、PH偏酸性及有氧存在的条件下,共轭双键氧化断裂,产生一系列的挥发性物质(氧化产物),利于品质的形成和转化;水溶性色素是能溶解于水的呈色物质总称,一般指花黄素、花青素及儿茶素的氧化产物;花黄素是绿茶汤色的重要成分;花青素对茶叶叶底色泽、汤色及干茶色泽有较大影响;加工过程中形成的有色物质茶黄素、茶红素、茶褐素对红茶、普洱茶品质的形成起到重要作用;茶黄素是红茶汤色“亮”的主要成分、汤味强度和鲜爽度的重要成分,同时也是形成所谓金圈得主要成分;茶红素是红茶汤色“红”的主要成分、汤味浓度的重要物质,并且与茶汤强度也有关;茶褐素是红茶汤色“暗”的主要原因,量多茶汤发暗味淡。

茶生化知识点总结期末考试题型:一、判断(10*1分=10分)二、填空(35*1分=35分)三、简答(5*5分=25分)四、论述(3*10分=30分)绪论1.茶的分类分为加工茶(六大茶类)和再加工茶(花茶,紧压茶、速溶茶等)2.六大茶类的分类依据:以多酚氧化程度为序,根据茶叶加工方法和茶叶品质划分。

3.茶树起源于中国西南地区云贵高原。

4.中国四大茶区:江南茶区、江北茶区、华南茶区、西南茶区。

5.茶叶生物化学的研究内容:(1)阐述茶树各器官尤其是新梢中的化学成分,次级代谢产物的种类、结构、性质及其生物合成。

(2)阐述不同环境下代谢变化及积累情况,为茶树高产提供指导。

(3)阐述加工贮藏中化学成分的变化对茶叶品质的影响(4)介绍茶叶的生活性物质的药理作用。

6.茶叶生物化学:在生物化学与分子水平上探讨茶树特别是新梢中特征性次级代谢产物的合成途径、结构与功能,以及在茶叶加工及贮藏过程中的转化规律,与茶叶品质形成的关系。

第一章1儿茶素在茶叶中含量12%~24%(干重)。

2 EC、EGC称为非酯型儿茶素或简单儿茶素ECG、EGCG称为酯型儿茶素或复杂儿茶素3EC位表儿茶素、EGC为表没食子儿茶素、ECG表儿茶素没食子酸酯、EGCG表没食子儿茶素没食子酸酯4儿茶素的理化性质:1溶解性儿茶素为白色哭啼具有较强的亲水性。

2吸收光谱在225nm 到280nm处最大。

3显色反应儿茶素能与香荚兰素在强酸下生成红色物质又能与氨性硝酸银生成黑色或蓝色物质。

4沉淀反应能与金属离子沉淀。

5氧化反应羟基易被氧化。

6异构化作用。

6儿茶素是苦涩味的主体。

7儿茶素的氧化程度与红茶茶叶品质呈正相关且儿茶素的氧化是绿茶贮藏陈化的主要原因。

8茶叶中的色素分为天然色素(叶绿素、类胡萝卜素、黄酮素)和在加工中形成的色素(茶黄素、茶红素、茶褐素)。

(据脂溶性分为水溶性色素(影响茶汤色泽)和脂溶性色素(影响茶叶外形和叶底))9叶绿素是一种双羧酸酯化合物,游离色素不稳定,热敏感。

第一章茶叶中的化学成分及其性质一、茶叶中的多酚物质茶多酚(Tea polyphenols):亦称“茶鞣质”、“茶单宁”,茶鲜叶中的含量一般在18~36%(干重)之间;是一类存在于茶树中的多元酚混和物。

茶多酚的种类:儿茶素类,黄酮(苷)类,花青(白)素类,(缩)酚酸类等。

其重要组分为儿茶素类。

1、儿茶素(Catechins):属于黄烷醇类化合物(flavanol),在茶叶中含有12-24%(干重),是茶叶中多酚类物质的主体成分。

(1)儿茶素可分为非酯型儿茶素(或简单儿茶素),如EC、EGC;酯型儿茶素(或复杂儿茶素),如EGCG、ECG。

(2)儿茶素的异构体:几何异构、旋光异构。

(3)儿茶素的构型:具有与L型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为L型儿茶素,而具有D型甘油醛相同的不对称碳原子时,称为D型儿茶素。

(4)儿茶素的理化性质:a、溶解性:儿茶素为白色固体,亲水性较强,易溶于热水、含水乙醇、甲醇、含水乙醚、乙酸乙酯、含水丙酮及冰醋酸等溶剂,但在苯、氯仿、石油醚等溶剂中很难溶解。

B、吸收光谱:儿茶素在可见光下不显颜色,在短波紫外光下呈黑色,在225nm、280nm处有最大吸收峰。

C、显色反应:儿茶素分子中的间位羟基可与香荚兰素在强酸条件下生成红色物质。

酚类显色剂如氨性硝酸银、磷钼酸等均可与儿茶素反应生成黑色或蓝色物质。

D、异构化作用:在热的作用下,一种儿茶素可转变为它对应的旋光异构体或顺反异构体。

如在绿茶制作中,EC可转变成C。

E、沉淀反应:儿茶素属多酚类化合物,许多与酚类络合的金属离子也与儿茶素发生反应,如Ag+、Hg2+、Cu2+、Pb2+、Fe3+及Ca2+等。

F、氧化反应:在儿茶素的结构中存在酚性羟基,尤其B环上的邻位、连位羟基氧化、易被茶鲜叶中的多酚氧化酶氧化催化,也可在极易氧化聚合,易被KmnO4光、高温、碱性条件下发生氧化聚合缩合,形成有色物质。

(5)儿茶素与茶叶品质:①儿茶素是绿茶汤苦涩味的主体:特别是酯型儿茶素,其组合和浓度,不仅构成苦涩味的主体,也是茶汤浓淡、茶叶优劣的主体物。

②儿茶素的氧化程度与红茶品质密切相关:儿茶素氧化形成的茶黄素、茶红素是红茶汤色红的主体,同时是茶汤厚度、强度的主体。

③儿茶素的自动氧化是绿茶贮藏中陈化现象的主因之一:在常温常压下,绿茶久置后,由绿色陈变为黄色,汤色由绿变成黄红色。

2、黄酮及黄酮醇类黄酮(苷)类(也称花黄素):茶叶中黄酮类占茶叶干重的2-5%,其中包括黄酮醇(Flavone)茶叶中的黄酮醇,约占茶叶干重的4%,以及黄酮苷(Flavone glycosides),约占茶叶干重的1% 。

黄酮(苷)类的理化性质◆色泽:黄酮及黄酮苷类物质多为亮黄色结晶,与绿茶汤色关系较大。

◆水解反应:在制茶过程中,黄酮苷在热和酶的作用下会发生水解,脱去苷类配基变成黄酮或黄酮醇,在一定程度上降低了苷类物质的苦味。

◆溶解性:黄酮及黄酮醇一般都难溶于水,较易溶于有机溶剂,如甲醇、乙醇、冰醋酸、乙酸乙酯等;而黄酮苷类在水中的溶解度比其苷元大,其水溶液为绿黄色,对绿茶汤色的形成作用较大,难溶和不溶于苯、氯仿等有机溶剂中。

◆吸收光谱:不同结构的黄酮类化合物具有不同的吸收光谱;但吸收峰大都在240-270nm和335-380nm之间。

◆显色反应:黄酮及黄酮醇类可与浓硫酸、三氯化铝反应呈现出一定的颜色。

3、花青素和花白素类花青素(anthocyanidin):又称花色素,是一类性质较稳定的色原烯衍生物。

一般茶叶中其含量占干物重的0.01%左右,而在紫芽茶中则可达0.5-1.0%。

(花青素具苦味,对制茶品质不利。

)花白素(leucoanthocyanidin):又称隐色花青素;无色,但经盐酸处理后能形成红色的芙蓉花色素苷元或飞燕草花色苷元。

茶新梢花白素含量约为干重的2~3%。

4、酚酸和缩酚酸类(与茶叶品质)◆酚酸类物质是茶树生理代谢的次生物质,是合成酯型儿茶素必不可少的物质。

◆在制茶过程中,酯型儿茶素水解产生酚酸类,它们参与茶汤滋味的形成。

◆在红茶制造中,酯型儿茶素水解产生酚酸类,使细胞pH值降低,有利于红茶发酵的进行。

5、多酚类代谢多酚类在茶树体内的分布,主要集中在茶树新梢的生长旺盛部分,老叶、茎、根内含量少些,尤其是根中含量极微。

儿茶素的生物合成大致可分为以下三个步骤:☐合成莽草酸:1、磷酸烯醇式丙酮酸(PEP )和D-赤藓糖-4磷酸盐,进行立体专一的缩合反应,形成了3-脱氧-D-7磷酸阿拉伯庚酮糖酸(DAHP)。

2、DAHP闭环形成去氢奎尼酸,再经可逆的去氢作用形成去氢莽草酸,再产生莽草酸及其3-磷酸盐。

3、再与一个PEP缩合产生磷酸盐化合物, 经1、4-消除转变为分支酸,然后形成芳香氨基酸。

☐形成苯丙酸盐:1、苯丙氨酸是苯丙酸盐途径的起始物,也是将植物细胞初级代谢与次级代谢相连接的重要物质。

2、在此途径中,有3个酶将苯丙氨酸转化为对香豆酰CoA,即苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂酸-4-羟基化酶(C4H)、4-香豆酸辅酶A连接酶(4CL)。

☐儿茶素的合成:儿茶素合成途径中的第一个中间产物是查尔酮,柑橘素是类黄酮合成途径中第一个稳定的中间产物。

多酚类的分解代谢:高等植物中,黄酮类化合物的分解代谢,苯甲酸是主要降解产物之一。

6、儿茶素及其氧化产物的生理活性◆(一)清除自由基、抗氧化作用◆(二)抗癌、抗突变作用◆(三)抗菌、抗病毒作用◆(四)除口臭作用◆(五)抑制动脉硬化作用◆(六)降血糖作用◆(七)降血压作用◆(八)抗过敏及消炎作用◆(九)抗辐射作用◆(十)对重金属的解毒作用7、茶树次级代谢:(1)初级代谢: 蛋白质、脂肪、核酸、碳水化合物等是植物生命活动不可缺少的物质,为生物体的生存、生长、发育、繁殖提供能源和中间产物,这类物质代谢我们称之为初级代谢或一级代谢。

次级代谢: 植物在长期进化过程中,在特定的条件下,以一些重要的初级代谢产物为前体,经过一些不同的代谢过程,产生一些对维持植物生长发育起着一定作用的化合物,如生物碱、黄酮、芳香物质等,合成这些化合物的过程称之为次级代谢。

(2)茶树初级代谢和次级代谢的关系:①次级代谢主要是从糖酵解途径(EMP)、磷酸戊糖途径(HMP)、柠檬酸循环(TCA)等初级代谢的中间产物派生出来的。

②初级代谢的一些关键中间产物(代谢纽)是次级代谢的起始物,如乙酰辅酶A 。

二、 色素1、色素:是一类存在于茶树鲜叶和成品茶中的有色物质,是构成茶叶外形色泽、汤色及叶底色泽的成分,其含量及变化对茶叶品质起着至关重要的作用。

2、茶叶中的色素:天然色素和加工中形成的色素。

3、天然色素根据溶解性分为:水溶性色素和脂溶性色素。

◆ 脂溶性色素 ①叶绿素(Chlorophyll ):是由甲醇、叶绿醇与卟吩环结合而成,是一种双羧酸酯化合物。

茶鲜叶中的叶绿素约占茶叶干重的0.3%~0.8% ,是形成绿茶外观色泽和叶底颜色的主要物质。

(叶绿素a 含量为叶绿素b 的2~3倍。

)叶绿素a 是黄黑色的粉末,其乙醇溶液呈蓝绿色。

叶绿素b 为深绿色粉末,它的乙醇溶液呈绿色或黄绿色。

②类胡萝卜素(Carotenoids ):是一类具有黄色到橙红色的多种有色化合物,为茶叶中重要的脂溶性色素;茶叶中的类胡萝卜素:主要为胡萝卜素和叶黄素两大类。

胡萝卜色素溶液呈橙黄色至黄色,浓度增大时带橙色,酸碱条件下稳定,但对光热氧不稳定。

叶黄素:不溶于水,易溶于甲醇、乙醇、石油醚。

◆ 水溶性色素:指能溶解于水的呈色物质的总称,一般指花黄素(黄酮类)、花青素(花色素)及儿茶素的氧化产物。

花黄素是茶叶水溶性黄色素的主体物质,是绿茶汤色的重要组分。

花青素:a 、对茶叶的叶底色泽、汤色及干茶色泽均有较大影响。

B 、含量较高的紫色芽叶制成绿茶,品质较差,汤色发褐,滋味苦涩,叶底靛青。

C 、若加工红茶,则汤色叶底乌暗,品质也较差。

4、茶叶加工过程中形成的色素:茶黄素(红茶汤色“亮”、茶汤“金圈”)、茶红素(构成红茶汤色的主体物质)、茶褐素(造成红茶茶汤发暗、无收敛性)。

冷后浑:茶黄素与咖啡碱、茶红素等形成络合物,温度较低时显出乳凝现象,是茶汤“冷后浑”的重要因素之一。

茶红素参与“冷后浑”的形成。

(后文也有)三、 氨基酸1、游离氨基酸与茶叶品质G=没食子酰基色:游离氨基酸含量高的鲜叶,其N代谢旺盛,持嫩性强,制成的干茶条索紧细、色泽油润。

味:很多游离氨基酸本身就是滋味因子;如茶氨酸具有类似味精的鲜爽和焦糖香气,对茶汤的滋味和香气都有良好的作用;谷氨酸和天门冬氨酸具有鲜味;精氨酸具有鲜甜滋味,在食品中被视为风味增强剂。

香:在红茶发酵中,氨基酸可以形成香气物质。

2、茶氨酸(2)性质:①自然界存在的茶氨酸均为L型,白色针状结晶。

②极易溶于水,而不溶于无水乙醇和乙醚,且溶解性随温度升高而增大。

③具有焦糖的香味和类似味精的鲜爽味,味觉阈值为0.06%,而谷氨酸和天冬氨酸的味觉阈值则分别为0.15%及0.16%。

(3)茶氨酸与茶叶品质:对绿茶滋味具有重要作用,(红茶)能缓解茶的苦涩味,增强甜味。

四、生物碱1、茶叶中嘌呤碱:主要有咖啡碱(caffeine,占茶叶干重的2~4%,是茶叶中的特征性成分之一),可可碱(theobromine, 0.05%),茶叶碱(theophylline, 0.002%),它们均为黄嘌呤的甲基衍生物。

2、茶叶嘌呤碱的组成与结构:茶叶生物碱主要是嘌呤碱类。

嘌呤碱含有嘌呤环结构,即由一个嘧啶环和一个咪唑环稠合而成。

3、茶叶嘌呤碱的性质(1)茶叶嘌呤碱的一般特性:均为无色结晶,有苦味,有的还可以因热升华而不会被破坏。

(太多了,参照课本P36-38)(2)重要嘌呤碱的特性a、咖啡碱的性质:是具有绢丝光泽的白色针状结晶体,失去结晶水后成白色粉末。

无臭味,有苦味。

b、可可碱的性质:白色粉状结晶,无臭,略有苦味,为茶叶苦味物质之一。

熔点351℃, 但加温至290~295℃时能升华。

能溶于热水,难溶于冷水、乙醇,几乎不溶于苯,乙醚及氯仿c、茶叶碱的性质:白色粉状结晶,无臭,味苦,熔点272~274℃。

易溶于热水,微溶于冷水、乙醇、氯仿,难溶于苯。

4、咖啡碱的生理作用:(一)兴奋作用(二)强心作用(三)促进消化液的分泌(四)抗过敏、炎症作用(五)利尿作用(六)抗肥胖作用(七)不良反应5、嘌呤碱的代谢:(1)分布:咖啡碱广泛地分布在茶树体内,比较集中地分布在新梢部位,以叶部最多,茎梗中较少,花果中更少。

(2)合成(详见书P87图2-12):咖啡碱是在茶树幼嫩叶片中进行生物合成的,而在茎、根与子叶中合成能力能低甚至没有,而茶花中亦能合成咖啡碱。

细胞中的合成部位则是在叶绿体中,在叶绿体中含有咖啡碱生物合成所需的酶类。

咖啡碱的结构特点是黄嘌呤,在1,3,7位置的N上连接3个甲基,生物合成中,一需要嘌呤环的来源,二需要甲基供体。