第二章 隋及初唐文

- 格式:ppt

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:24

隋及初唐文学概说主要讲述唐代文学繁荣的原因第一章隋代初唐诗歌第一节隋代诗歌一、文化环境与作者群素质二、隋诗风貌1.北朝入隋的作家群,重情思。

如薛道衡、卢思道、杨素。

2.杨广周围的文人,主要是从梁陈入隋的。

如王胄、诸葛颖、虞世基、徐仪等。

重彩藻,沿齐梁之旧。

杨广诗复杂,《春江花月夜》二首清新明快。

第二节贞观诗坛一、太宗朝的诗人李世民、魏征、虞世南、许警敬宗等。

由“浮艳”的宫体诗转向“雅正”的宫廷诗。

初唐的宫廷诗与梁陈及隋的宫廷诗有所不同。

二、王绩创造淡泊疏野的诗歌境界。

第三节上官仪(高宗龙朔诗风的代表)“上官体”绮错婉媚的特点。

“六对”“八对!之说。

第四节四杰(永徽调露间的诗坛)一、卢照邻1.生平2.诗歌。

《长安古意》把宫体诗由宫廷带来市井。

二、络宾王1.生平2.诗歌。

《帝京篇》写法近似于赋。

五律风骨凝炼。

三、王勃1.生平2.诗歌擅五律五绝。

开始转向朴素和个性化。

骈文《滕王阁序》。

四、杨炯1.生平2.诗歌。

五律。

第五节沈宋和律诗一、沈宋诗歌的内容和艺术二、沈宋对律诗发展的贡献第六节陈子昂一、生平二、思想与政治主张1.思想复杂(1)纵横家(2)道有气质,可说是其家风(3)佛家2.以政治主张以“安人”为核心的政治主张三、诗歌主张四、诗歌1.提倡兴寄、复归正始之音的具体实践――《感遇》38首2.“风骨”来归,表现出昂扬壮大的感情基调。

《登幽州台歌》和《蓟丘览古》7首。

五、陈子昂在唐诗发展史上的地位第七节诗歌意境创造的进展一、刘希夷及《代悲白头翁》二、张若虚及《春江花月夜》通过《春江花月夜》探讨铺陈作为叙事与抒情结合的一种模式。

第二章盛唐诗坛第一节张九龄及盛唐前期诗人一、张说二、张九龄1.生平2.诗歌。

《感遇》12首。

《望月怀远》三、贺知章四、张旭五、王翰六、王湾第二节王之涣、崔颢、李颀、王昌龄一、王之涣。

《凉州词》二首。

二、崔颢。

《黄鹤楼》三、李欣1.生平2.诗歌。

①赠答诗,善于描写鲜明形象性格。

②边塞诗。

第四编隋唐五代文学第一章隋及初唐诗坛(主题法·提纲)此章涉及十五位作家的生平、创作,课时有限,也为了突出重点,培养同学们善于提炼教材中心内容,运用教材所提供的材料表达见解的能力,我改变生平、创作,地位、贡献等常规性讲法,采用“主题法”讲授这章内容,即将全章内容归纳为一个中心主题——隋及初唐诗坛的基本特征及其在文学史中的地位和贡献,运用教材及教学参考资料所提供的材料说明之,而不是一般地将隋及初唐诗坛的基本特征归纳为几个条条,与具体内容脱节。

隋及初唐诗坛的基本特征是:一个问题贯穿始终,两种创作倾向互有消长,交错并存;最终以三个方面的成就端正了诗歌发展的方向,是为特征;为唐诗的繁荣鼎盛奠定了坚实的基础(唐诗繁荣的准备期),是为影响。

所谓一个问题贯穿始终,就是如何将重性情与重声色完美地结合起来,为诗歌发展开辟一条健康的道路。

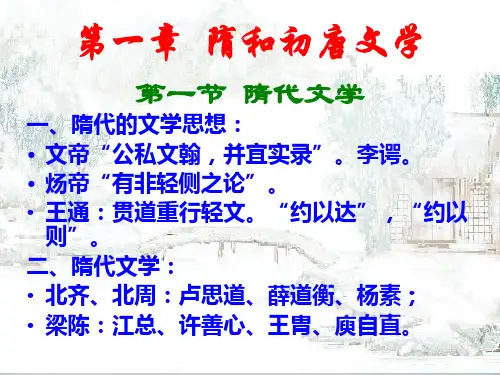

第一节隋及初唐诗坛两种创作倾向的并存与消长一般文学史将隋及初唐文学分为三个阶段:1.隋(581-618);2.初唐前五十年(618-668);3.初唐后五十年(669—713)。

一、隋文帝时代,由于杨坚努力扭转南朝文风,由北入隋的北朝诗人有兴趣借鉴南朝文风,所以北、南两种诗风并存;隋炀帝时期,杨广虽然代表着南北文风交融的方向,但是,其身边聚集了一批由南入北的南朝文士,所以重文采的南朝诗风最终占据了隋代诗坛的主导地位。

二、初唐前五十年,虽然出现了代表清新诗风的王绩、作诗流露真性情的骆宾王、卢照邻,但是,由模仿和拾掇六朝声律辞采的普遍兴趣,而导致的贞观诗风转向南朝诗风的新变,和贞观、龙朔年间以“绮错婉媚为本”的“上官体”的出现,都表明南朝诗风对初唐宫廷文学的影响力(一)早年质朴刚健的贞观诗风,因研习诗歌技巧成为政治家或文学侍从写作应制、应诏之诗的当务之急而新变;独拔流俗的王绩难成气候。

(二)贞观、龙朔年间(太宗、高宗年间)离权力中心较远的诗人代表骆宾王、卢照邻不足以取代居诗坛主导地位的以“上官体”为代表的宫体诗1.上官体2.卢照邻、骆宾王三、初唐后五十年,特别是高宗后十五年及武后时期逐渐结束了两种创作倾向的徘徊,实现了南北文风的融合这一时期的诗人也分为两类,一类是以“文章四友”之一杜审言、李峤(645?—714?)、沈宋和乔知之(?—690)为代表的诗人。

第四编隋唐五代文学隋文帝开皇(589)统一全国,结束了二百七十馀年南北分裂的政治局面。

隋炀帝大业三十年(617),关垅贵族集团代表人物李渊、李世民在翌年(618)五月,李渊即地位于长安,改国号曰唐,与武德七年(624)统一了全国。

第一章隋代文学与初唐诗歌第一节隋代文学l.识记:隋代文学作者的两个组成部分。

一是北齐、北周旧臣,如卢思道、杨素、薛道衡;二是由梁、陈入隋的文人,如江总、许善心、虞世基、王胄、庾自直。

2.识记:卢思道(535——586),字子行,范阳(河北涿州)人。

其代表作品《从军行》(朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连)。

以“思妇-征夫”为内容结构的南朝歌行体。

理解:卢思道《从军行》(朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连)的艺术特点。

《从军行》将描写的重心转到了“征夫”身上,以关塞生活为背景,抒写北地边塞生活的真实感受,多贞刚之气,有苍劲骨力,体现了北方诗人重气质的特长。

3.识记:杨素及其《出塞》诗。

杨素,是隋朝的开国重臣,行伍出身,亲历征战,对边塞风霜行役的军旅生活体验尤深,于诗中表现得亦更为真切。

代表作《出塞》(汉虏未和亲,忧国不忧身)。

《出塞》平实的叙说中,流动着粗犷深沉的悲凉情思,真挚而浓烈,有一种北歌的慷慨呜咽之音。

这是杨素诗的一贯风格。

简单运用:北方文人的诗风变化,文采和情调融合了南朝风格,在表现手法上受南朝文学的影响。

北方文人在学习南朝文学的表现手法时,诗风常发生变化。

如卢思道的《美女篇》着意描写女性的体态服饰和媚眼纤腰。

薛道衡《昔昔盐》(佳句:暗牖悬蛛网,空梁落燕泥。

)所写乃南朝诗常见的闺怨题材,清辞丽句,委婉细腻,情调和趣味偏于齐梁风格。

综合运用:隋代文学的过渡性质,聚集了一批南朝文士,向重文采的南朝诗风发展,南北文学相互影响,隋朝文学仍然呈现出合而不同的过渡性质。

在隋文帝时代,北、南两种诗风是同时并存的,甚至在同一作家的创作中体现出来。

到隋炀帝时,身边聚集了一批南朝文士,隋代文学就向重文采的南朝诗风方面发展了。

马春晖讲课稿:隋及初唐诗歌教学重点点拨(二)(中国古典文献硕士研究生籍贯:张家川)概说:唐朝建国后,经济上实行均田制、租庸调法等措施,解放了农业生产力;再加上兴修水利、鼓励垦荒,因而农业生产迅速恢复并得到发展。

手工业、商业、交通运输业也因农业的发展而发展,手工产品丰富多彩,商业都市繁荣兴旺,交通运输四通八达,形成了从贞观到开元一百多年间的“太平盛世”,成为唐代经济繁荣的顶峰。

“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

”(杜甫《忆昔》)便是这繁荣情形的写照。

但天宝十四年爆发的安史之乱,严重破坏了唐代经济。

进入中唐,均田制名存实亡,租庸调法也改为两税法。

农业生产力遭到破坏,农民负担加重,生活日益贫困,阶级矛盾日益尖锐,加速了唐帝国的衰亡。

在政治上,唐代统治者为了巩固自己的统治,在唐初便大力加强了中央集权,又废除九品中正制,限制豪门世族的势力,并照顾中小地主阶级的利益,使他们有机会参政、议政,因而扩大并巩固了唐代政权的基础;同时,完善科举制度,使许多中小地主阶级知识分子登上政治舞台,为新政权效力。

上述政治上的一系列措施,有力地促进了唐帝国的兴盛。

安史之乱这一政治军事动乱,大大削弱了唐帝国的统治。

到中、晚唐时期,藩镇跋扈,宦官专权,边患频仍,导致政局日趋黑暗,社会日益动荡不安,终于在农民起义的打击下,导致了唐帝国的最后覆灭。

唐代的文化思想空前活跃。

儒、释、道各家思想都得到自由传播与发展。

由于唐代政局统一与政治比较开放,因而出现了南北文化与中外文化的频繁交流,它们相互影响,相互融汇,促使唐代文化呈现多姿多彩,达到空前繁荣。

由于文化繁荣,促使唐代文学特别是唐代诗歌达到中国古典诗歌发展的高峰。

仅据《全唐诗》及《全唐诗外编》所录,唐代有诗人二千多家,诗歌五万一千多首,并出现了众多诗歌流派和一大批优秀的诗人。

唐诗题材广泛,体裁多样,风格各异:它们争奇斗艳,蔚为壮观。

此外,散文、小说、词等各种文学样式也在统一文化背景下得到了发展。

《中国文学史》课程考核大纲一、课程编号二、课程类别:汉语言文学专业专升本课程三、编写说明1、本考核大纲参考袁行霈主编的教材《中国文学史》进行编写。

2、本大纲适用于汉语言文学专业专升本考试。

四、课程考核的要求与知识点第一编先秦文学第一章先秦文学概说1、识记:(1)文学起源与先秦文学界限;(2)先秦文学特点;(3)礼乐文化;(4)诸子百家。

2、理解:(1)先秦文学特点;(2)礼乐文化、诸子百家与先秦文学。

3、运用:阅读中国哲学史、中国文化史、中国思想史相关内容,了解先秦社会与文化。

第二章中国古代神话1、识记:(1)神话;(2)文化人类学研究;(3)中国神话特点;(4)中国神话的价值和意义。

2、理解:(1)中国神话特点;(2)中国神话的价值和意义。

3、运用:中国神话与古希腊罗马神话差异及成因。

第三章诗经1、识记:(1)诗经;(2)三家诗、四家诗;(3)“诗六义”;(4)采诗、献诗、删诗;(5)重章。

2、理解:(1)诗经成书过程与流传;(2)《诗经》类别及主要题材内容;(3)诗经艺术成就及影响。

3、运用:赏析《诗经》主要题材诗歌。

第四章叙事散文(历史散文)1、识记:(1)易经;(2)尚书;(3)春秋;(4)春秋三传;(5)春秋笔法;(6)编年体、国别体。

2、理解:(1)先秦叙事散文渊源及发展进程;(2)《左传》《国语》《战国策》体例、内容和艺术特色。

3、运用:(1)浏览《左传》《国语》《战国策》选本;(2)掌握鉴赏叙事散文主要思路和方法。

第五章诸子散文(说理散文)1、识记:(1)诸子百家;(2)孔子、孟子;(3)庄子;(4)荀子、韩非子;(5)宫体诗。

2、理解:(1)先秦诸子散文发展进程;(2)《论语》《孟子》《庄子》文学价值。

3、运用:儒家、道家、法家基本思想及其深远影响。

第六章楚辞1、识记:(1)楚辞;(2)楚国文化;(3)离骚;(4)九歌;(5)九章。

2、理解:(1)楚辞特色与楚国文化;(2)《离骚》内容及艺术特色;(3)屈原楚辞成就及影响。

第⼀章隋和初唐⽂学 1. 隋代的代表作家有薛道衡,卢思道,隋唐之际独树⼀帜的诗⼈当属王绩。

2宫廷⽂⼈:魏征,上官仪,沈佺期,宋之问。

沈宋的成就主要是使律诗进⼀步定型规范化。

3.“⽂章四友”是指李峤、苏味道、崔融、杜审⾔。

其中以杜审⾔的成就,杜审⾔最善长五律,《诗薮》称他为初盛唐五律之冠。

4.。

初唐四杰:王勃,杨炯,卢照邻,骆宾王。

他们在思想性格、⽣活遭遇、⽂学主张,以⾄于创作实践上都有许多共同倾向,故合称“初唐四杰”。

代表作品有王勃《送杜少府之任蜀州》、《滕王阁诗》、《秋⽇登洪府滕王阁饯别序》,杨炯《从军⾏》,卢照邻《⾏路难》,骆宾王《从军⾏》,《在狱咏蝉》,《代李敬业讨武⽒檄》。

初唐四杰总体创作特征(⽂学史地位):⼀、⾃觉的批判齐梁⽂风。

因为四杰主张上都反对华⽽不实的绮靡⽂风,抒发真情实感。

⼆、内容上都有较⼤开阔。

三、为结束齐梁⽂风,开启盛唐之⾳作出功不可没的贡献。

5. 陈⼦昂⽐四杰更明确地批判了齐梁之风,为唐代⽂学的发展指明了正确⽅向。

他在明确批判了六朝以来“采丽竞繁”,“逶迤颓靡”的不良⽂风,⽽且⼤⼒提倡汉魏与正始之⾳,并准确地概括出他们最主要特⾊:“风⾻”与“兴寄”。

陈⼦昂的《感遇》三⼗⼋⾸是模仿阮籍《咏怀》⼋⼗⼆⾸的。

第⼆章盛唐⼭⽔⽥园诗派 1.王维成就的是⼭⽔⽥园诗,诗风多样,基调⾃然优美,清雅冲淡。

“诗中有画,画中有诗”其代表作品有:《⼭居秋暝》、《汉江临泛》、《⿅柴》、《⾟夷坞》、《观猎》、《相思》、《送元⼆使安西》等(书p170-173识记篇名和重点句⼦) 2. 孟浩然作品主要有《归故园作》、《过故⼈庄》、《望洞庭湖赠张丞相》、《春晓》等(与王维分辨开) 第三章盛唐边塞诗派 1.的边塞诗⼈有:⾼适、岑参、王昌龄、王之涣、崔颢、李颀、王翰等。

2. 王昌龄代表作有《从军⾏》、《出塞》、《闺怨》、《芙蓉楼送⾟渐》等。

被称为“七绝圣⼿” 王之涣代表作有《凉州词》、《登鹳雀楼》等。

资治通鉴隋纪二原文与解析资治通鉴是一部中国古代史书,包括了从周朝末年到五代十国的历史记录。

其中,《隋纪二》是资治通鉴中关于隋朝的第二篇文章。

本文将对《隋纪二》的原文进行解析,以便更好地理解隋朝的历史。

《隋纪二》以隋文帝杨坚夺得政权的故事为主线,从对北周政权的批评开始,逐步展示了隋朝的崛起和兴衰过程。

下面是《隋纪二》的原文和解析:原文:公业六十国,方有宇内。

嬴姓东溧之胄,而君天下焉。

君能天下,天下信之。

故旦日强,杲日小强;昼则月恒,夜则物往。

窃知高祖之兴于平土,由冯唐而非造也;受命之初,乘载于贞元,王道建焉;随和之风,见衍于晋元。

自开宝以来,岁属有时矣。

文帝载纶载禄,禅德推于六合,玉石同剖,白日焕空,天下奉宣,四方来贺。

岂唯無隐之意绪!民胥同欣,无不恤矣。

解析:这段文字描绘了隋朝创立者隋文帝杨坚夺取政权的盛况。

文中通过比喻,把杨坚的成就与太阳、月亮、珠宝等伟大之物相提并论,强调他的统治得到了天下人的信任和支持。

同时,文字也表达了人民对杨坚的拥护和感激之情。

原文:儒者谈道极情,愚者谈利极情;至于宣示万国,布同天下,将推德言,雅道修章,杂以兵革之事,未见也。

草戦地任胜负,困者死,遂失其民。

欲与同文者共言之,必先刳行藏中,互比山川之险易,欲令百蛮之地并入,而险以肶杳难通,动以强劲,时以不和,岂能无败。

臣之祗守于茅庙,谋及于道术,未意一旦闻命于前,折角挟厉。

念及既往,于今变矣。

昔为宁远府君,世业剩值,丞宣于世,具推符续制,道术藉藉;固以时艰,与当代物异,无所辅翼;不早寿终殆矣。

解析:这段文字表达了隋文帝在夺取政权后,面临的困难和挑战。

作者指出,儒者只谈论道德,愚者只考虑自己的利益,至于通过宣示和布道来影响万国,推广德言雅道,却未见有这样的事情发生。

同时,作者也反思了自己在过去的时光中所做的努力,以及随着时局的变迁,自己没有及时实现自己的官职升迁。

原文:入相以来,张亮具陈朝政之失。

众议咸称其见明壮之能,知往积而弗忍以柔,贞于今者唯朕与卿亮也。

第一章隋及初唐诗歌一、名词解释1、上官体:指高宗龙朔年间以上官仪为代表的宫廷诗风,题材以奉和、应制、咏物为主,内容空泛,重视诗的形式技巧、追求诗的声辞之美。

《旧唐书》本传:“工五言,好以绮错婉媚为本,仪既贵显,故当时颇有学其体者,时人谓之上官体。

”2、文章四友:武后时期的宫廷诗人李峤、杜审言、苏味道、崔融的并称。

内容不外歌功颂德、宫苑游宴,但在他们的其他一些作品中,却有时透露了诗歌变革的消息,有的还对诗歌体制的建设做出了积极的贡献。

四人中,以杜审言成就最高。

3、初唐四杰:王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王的并称,四人都出生于太宗时,才高位下,高宗时以文词齐名天下。

四人从理论和实践上与“上官体”对立,体现出诗风的转变。

并扩大了诗歌的题材,推动了律诗的发展。

4、吴中四士:指包融、贺知章、张若虚、张旭。

四人为吴、越之士,文词俊秀,名扬于长安,号称“吴中四士”。

5、沈、宋:沈佺期、宋之问的并称,二人皆为初唐宫廷诗人,同以五言律诗见长。

他们在总结前人和当代人应用声律的实践经验的基础上,完成了“回忌声病,约句准篇”(《新唐书•宋之问传》)的工作,为律诗在平仄粘对、句数用韵方面的定型做出了重要的贡献,使以后作诗的人有明确的规格可以遵循。

律诗形式的定型,在诗歌发展史上具有重要意义。

二、论述题1、为什么诗歌在唐代取得了高度的成就?参考答案:第一,一批庶族寒士登上了历史舞台,成为政治生活中最活跃的新生力量。

使文学风貌发生了明显的变化;第二,“以诗赋取士”,有力地刺激了地主阶级的文化教育,使整个社会的文化得到普及;第三,科举制度造成的漫游之风,开阔了文人的视野,也有利于文学修养和文学技巧的提高;第四,唐代儒、释、道三教并重与合流,使文人的思想大为活跃,深刻影响了他们的创作思想、创作方法和审美情趣;第五,中外文化艺术的交流和融合,对外来文化精华的广泛吸收,各种艺术门类的互相渗透,促进了各种艺术门类的发展。

浓厚的文化艺术氛围,大大提高了唐代文人的文学修养。

《中国古代文学史2》复习资料第一章隋与初唐诗歌第一节隋至初唐与南北文学的交融隋唐结束了近四百年的分裂动乱,终于实现了南北的统一。

国家的统一,在统一基础上的广泛国际交往,对文学创造了极为有利的条件。

过去由于南北对立,文化发展殊途。

“江左宫商发越,贵于清绮;河朔词义贞刚,重乎气质”。

但自隋代统一,双方就开始互相吸收。

唐初文人更明确地提出南北文学应“各去所短,合其所长”(《隋书·文学传叙》)的要求。

这种愿望终于在统一局面下实现了。

隋朝至初唐文学,主要是以南朝文风作为基础和底色,开始融入北朝文学新风。

一方面,来自南朝的诗人江总、虞世基、虞世南等,带着很深的积习,并且北朝文人之趋慕南朝文风,也是长期形成的风气。

另一方面,南北文化融合的大背景下,两种气质、性格和文化,也在互相吸引、并悄悄地走向融合与统一。

北朝的诗人如卢思道、杨素、薛道衡等,写了一些较好的边塞诗,但其风格开始出现“词气宏拔,风韵秀上”的特色。

第二节初唐宫廷文学与沈宋初唐文学是以宫廷文学为轴心,这实际上南朝文学格局的延续,虽然所反映的时代气息不同。

从开国时期的秦府十八学士,到武后朝的珠英学士、中宗朝的景龙学士,前后承续,成为这个时期的核心文学力量。

宫廷享乐、颂美成为这类诗千篇一律的主题(当然,太宗朝出现过一些箴规性诗作)。

宫廷诗人中成就最高、影响最大的是上官仪(608?-644),他笔法精细而秀逸浑成的诗作,把五言诗的体物写景技巧向前推进了一步,成为人们模仿取法的一种新的诗体。

《旧唐书》本传说:上官仪“工五言,好以绮错婉媚为本,仪既贵显,故当时颇有学其体者,时人谓之上官体。

”武后、中宗朝,宫廷文学开始发生分化,其中在文学史上值得重视的是沈佺期、宋之问、杜审言。

沈佺期、宋之问合称“沈宋”,杜审言与李峤、苏味道、崔融合称“文章四友”。

沈、宋、杜都曾经是依附于武后的宫廷文学家,后来远贬南徼,他们的诗有了更深刻的情感内容。

另外,他们在诗律上精心锤炼,在互相酬唱中,逐渐使诗律规则规范化、定型化。

02禅宗的形成及其分布(隋与唐代初期)第一节形成期的历史特点宇文周统一北朝(578)三年,为隋所代(581),又八年,隋灭南朝陈而统一全国(589),到隋大业六年(610),约二十多年的时间,国家相对稳定,人民比较安康。

但继之而来的炀帝的暴政和隋末遍地的战火,使全国再度陷入混乱之中。

唐王朝南征北战,直到武德七年(624)和贞观二年(628)先后平定江南和朔方,封建国家才逐步繁荣昌盛起来。

在这半个世纪中,政权归属屡屡更迭,大规模的内外战争频频发生,人民的大量逃亡和阶级结构的急剧变化,都给佛教的发展以新的刺激,其中尤以禅僧的发展速度最快。

此外,还有一些特殊的社会原囪对佛教的影响也很大。

一、北朝和隋唐的佛教政策与禅僧队伍的变化北朝统治集团的宗教政策是很不一贯的。

从总体上说,自魏太武帝灭佛(4U)失败以后,历代王朝不管还有多少检括、沙沐的限制,对佛教大都采取扶植利用的态度,所以僧尼寺院的数量始终持续上升,居高不下。

到北周武帝晚年(577)攻占齐北方佛教重镇邺都,下令全境灭佛,拆毁寺院和佛像,焚烧经书,勒令还归编户的僧尼近三百万人,其中得到满意安排的大约为数极少,絶大多数是四散奔逃,一部分隐匿山林村落,一部分南下谋生,本是相对合法的释子,如今变成了无籍的野人;原本对矛盾重重的社会起着某种协调作用的因素,一下子变成了加剧动荡的力量;曾经在民伺流行数百年的信仰,一旦被禁,其带来的不安也是意料中事。

因此,杨坚取得政权以后,立即大力恢复和重建佛教,这一举措有着非常现实的社会政治意义。

从开皇元年(581)二月开始,隋文帝不断诏令修寺建塔,目的主要是招徕游僧入寺安居。

开皇十年,隋文帝接受晷迁的建议,敕准此前所有僧尼私度者,并听出家,“率土蒙度数十万人”①,其中以流亡的禅众居多。

道宣指出“隋高造寺,偏重禅门”,也反映了隋王朝抉植佛教的用心主要在安抚禅众,但效果并不理想。

据《历代三宝记》统计,截至开皇十七年(597),“见即僧尼将二十万,支提寺宇向出四千”,全国的寺庙和僧尼数都不到北周一隅的十分之~。