基于产业技术变迁的组织变革模型组织惯例演化视角以百年柯达为案例

- 格式:pdf

- 大小:843.16 KB

- 文档页数:9

【达破产之谜的思考】**大学MBA2012-9-15v1.0 可编辑可修改问题1:柯达所在行业及相关行业的过去、现在发展情况及未来发展趋势影像行业过去:传统摄像方式和胶卷冲印(胶片机)现在:数码成像为主(数码相机)未来:数码影像天下问题2:柯达破产原因(外部因素与内部因素)战略定位有误(未大力发展数字业务,将重点放在传统相机/胶卷上)战略转型失败(2003及2007年两次转型,均因传统胶片市场的巨额投资成了包袱,第二次又遇金融危机)外部因素:时代变化(市场变化)。

从胶片时代转向数码时代,数码成像技术得到普遍推广,而手机与数码相机的合一,更是现代技术的一个绝妙结合,故而价格昂贵、使用不便的传统摄像方式和胶卷冲印逐渐遭到淘汰。

外部市场竞争激烈。

富士、索尼、惠普、佳能、爱普生等国际大公司在数码相机、可拍照手机、数字冲印、数字打印机等各个细分市场均对柯达构成致命威胁。

内部因素:①盲目自信。

柯达公司在摄影行业中长期居于霸主地位,因此高层们极度自信,认为他们在感光工业上的龙头老大地位不可能被任何对手撼动,公司陷入了长期麻木的状态。

一度提出战略转型的建议,却因股东的强烈反对而无果而终。

缺乏创新。

专利技术不能转化成可持续的商业模式,实现真正市场化。

管理失误。

柯达公司与其他大公司一样面临着尾大不掉、多层管理、效率低下、人事冗杂等诸多问题,如频繁更换CEO导致公司整体战略不稳定,决策层缺乏长远战略性规划,缺少市场敏锐感、作风保守等等。

④负担沉重。

柯达公司经营百年,曾经为它工作过的人遍布全球,因而有大量退休人员要供养,而且群体越来越大。

这些人中很多人曾是柯达的有功之臣,可是当公司收入下降的时候,流动资金的匮乏日益严重,而巨额的养老金支出无疑是拖垮柯达的另一只手。

问题3:柯达案例启示破产带来的启示纵观柯达长达一个多世纪的发展历程,柯达在80%的时间里一直是领先者,直到最近的20多年才被甩到了后面。

柯达到底能给其他公司带来一些什么样的启示呢首先,时代的车轮不会等待任何人,如果不大踏步地跟上时代的脚步,就注定会被无情地抛在后面。

23河南科技2012.06下河南省科技信息研究院 段 炼从TRIZ 的技术成熟度预测理论看柯达的成败随着经济全球化进程的加快,企业之间的竞争也日益激烈。

如果能够有效预测并开发下一代产品(或者掌握核心技术),企业就能抢得先机,立于不败。

但是,如何科学正确地进行技术成熟度的预测,进而制订有效的技术战略,成为企业家们关心的话题。

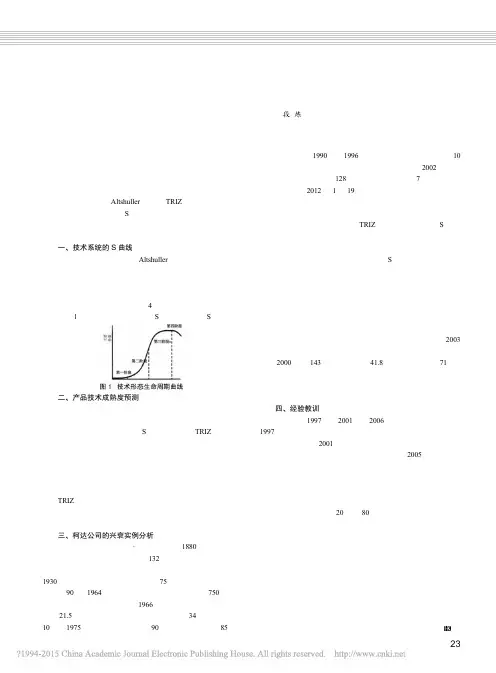

前苏联人Altshuller 提出的TRIZ 理论中有关技术系统生命周期表现形式——S 曲线以及产品技术成熟度预测等理论,成为进行技术预测的一种有效方法,从而为决策者制订公司战略决策提供帮助。

一、技术系统的S 曲线通过分析大量专利文献,Altshuller 发现技术系统的进化和发展并不是随机的,而是遵循着一定的客观规律,产品及其技术的发展也遵循着一定的客观规律,同一条规律往往在不同产品或技术领域被反复应用。

即任何技术系统的进化都会经历婴儿期、成长期、成熟期和衰退期4个阶段。

技术系统生命周期曲线如图1所示,由于其形状类似S 形,又被称为S 曲线。

二、产品技术成熟度预测产品技术成熟度预测是指把产品作为一个技术系统进行研究,通过对当前产品技术的评价,预测当前产品处于技术生命周期的哪个阶段。

确定产品在S 曲线上位置是TRIZ 技术进化理论研究的重要内容,称为产品技术成熟度预测。

处于婴儿期及成长期的产品应对其结构、参数等进行优化,使其尽快成熟。

处于成熟期与退出期的产品,企业在赚取利润的同时,应开发新的核心技术并替代己有的核心技术,以便推出新一代产品,使企业在未来市场竞争中取胜。

TRIZ 技术进化理论采用时间与产品性能、时间与产品利润、时间与产品专利数、时间与专利级别四组曲线综合评价产品,从而为产品的发展方向决策提供依据。

三、柯达公司的兴衰实例分析柯达公司由发明家乔治·伊士曼创建于1880年,总部设于美国纽约州罗切斯特市。

至今有132年的历史。

主要经营影像产品,是世界上最大的影像产品及相关服务的生产和供应商。

伊士曼柯达公司破产案2012年伊始,一家有着120年悠久历史的公司——伊士曼柯达公司就在纽约向法院提出了破产保护的申请。

也许大家都还很清晰地记得,就在不久的过去,在许多重要场合都飘扬着两种旗帜:黄色的柯达,绿色的富士。

这两家当时世界上最大的胶卷制造商永远在为着争夺市场份额而争斗的难解难分,而现在,那面黄色的旗帜要消失了。

在传出破产消息之前,柯达已经被人们遗忘了十年之久。

这个曾经的黄色巨人,因无法适应技术变革而被新对手们远远甩在身后,一直挣扎求生。

也许,未来柯达最有可能去的地方将是在商学院的失败案例中。

2011年9月30日早晨,罗平一如往常地来到位于乐成中心的柯达中国北京公司。

这一天,他所供职的这家有着131年历史的著名影像产品巨头,传出正考虑申请破产保护的消息——柯达已聘请了以处理破产案闻名的律师事务所琼斯德易。

柯达股价随即狂跌54%,至每股78美分,处于38年来最低点;随后评级机构惠誉和穆迪也将柯达债务的评级下调至“垃圾级”。

罗平对南方周末记者说,从微博上看到这一消息后,他意识到10年来一直踉跄跌落的东家似乎“燃烧殆尽”了。

曾经的辉煌柯达公司在摄影行业中长期居于霸主地位。

从1935年开始,柯达推出了首批彩色胶卷——克罗姆胶卷。

以色彩鲜艳、颗粒细腻、稳定时间长等优点,深受专业摄影人士和业余爱好者的喜爱。

世界上有无数幅国际级的经典照片,借助于克罗姆胶卷的存在而展示在众人面前。

美国的《生活》杂志、《新闻周刊》等出版物的图片,绝大部分也是用柯达产品拍摄的。

高质量的彩色胶卷记录了战争、和平、总统大选、登月旅行、各种意外和生活情趣,所留下的精彩瞬间让生活变得丰富多彩,柯达公司也由此发达。

柯达除了垄断美国市场外,其海外市场也不断扩大。

上世纪70年代中叶,柯达垄断了美国90%的胶卷市场以及85%的相机市场份额。

鼎盛时期该公司的业务遍布150多个国家和地区,资产市值曾高达310亿美元。

一直到2004年,柯达还是和通用电气一起,一直为道琼斯三十种工业股指数所采用的优良企业。

柯达公司的创新体系柯达公司的创新体系[1]1979年,柯达公司的一些创新的倡导者成立了创新办公室(OI),其主要目的是促进公司业务的创新和变革,广泛收集创新意见。

到1987年,公司在全球已经成立了近20个这样的机构,并形成了网络体系,同时收到员工提交的新创意和新构想累计达3000多项。

然而在公司的现有业务框架下,不可能吸收这么多的新创意和新点子。

为了让更多的创业构想得到实现,公司于1983年建立了支持新业务发展的第二个层面,新业务发展部(NOD)。

NOD主要是帮助内创业家把头脑中的创业构想转变成创业实践,为创业构想的开发和探索工作提供组织支持。

1985年,柯达公司成立了全资子公司伊斯特曼技术公司(ETI),作为公司创业过程的第三个组织层面。

ETI扮演了一个具有创业孵化器和公司风险投资双重功能的角色,不仅为那些在NOD阶段具有发展前景的新项目(企业)提供管理支持,还为其商业化运作提供必要的投资。

因此,柯达公司的创业体系就是由OI、NOD和ETI这三个层面构成的。

实际上,柯达公司的创新体系正是针对其新创业务的三个不同演进阶段的特点而形成的。

柯达公司新创业务的演进过程分三个阶段:酝酿阶段、种子阶段和孵育阶段。

与新创业务酝酿阶段对应的组织层面是OI,与种子阶段对应的组织层面是NOD,与孵育阶段对应的组织层面是ETI。

柯达公司新创业务的演进过程如下:1.酝酿阶段对于一项需要开发的新创意或发明,OI对其评判的标准是:(1)是否能够提高柯达公司的技术、制造或营销能力;(2)是否与柯达公司现有业务的某些方面具有一种战略性适应;(3)是否有一定的盈利能力(预计的年收入达到200万美元);(4)是否可以市场化。

如果公司内部没有人愿意支持这个构想,就意味着它与现有业务不太相关,那么新创意的持有者可以继续向NOD提出请求。

2.种子阶段这一阶段分四个步骤对新创业务进行管理。

(1)种子预备期:内创业家应主动提交将创业构想进行操作化的可行性分析,并且要说明创意的技术可行性和市场潜力。

柯达落幕131岁高龄的柯达,终究未能留住自己的辉煌一刻。

在1月19日,其向法院递交自愿破产业务重组申请。

柯达董事长兼CEO彭安东(Antonio M. Perez)将此次的申请,定位为柯达在转型上迈出的“极具意义的一步”。

在数码影像技术的冲击下,传统胶卷的辉煌时代已经一去不返了,从柯达的财务数据上得到最为直观的体现:自1997年后除2007年一年外,再无盈利记录。

所以,在更多人眼中,柯达这“极具意义的一步”显得凝重无奈,在胶片业务上分外执着的柯达,曾参与到数码技术变革的每个细节,但是其固执和在数码时代的迟钝,最终导致了其百年沉浮后的陨落。

或许,柯达在1975年开发出世界上第一台数码相机之时,未曾想过将在其后的数码浪潮中损落。

彼时,柯达的胶片业务正笑傲全球,并牢牢占据美国90%的胶卷市场以及85%的相机市场份额。

1880年,乔治·伊斯曼在美国纽约州的罗切斯特成立伊斯曼干版制造公司,利用自己研制剂配方制作胶片;八年后正式推出柯达盒式相机,和那句著名的口号:“你只需按动快门,剩下的交给我们来做。

”接下来,X射线的发现,无数世界级照片,诸多新闻热点......柯达提供的光影世界与人们的记忆瞬间紧密相连。

哈佛商学院2005年的一份研究报告显示,截止1975年,柯达垄断美国90%的胶卷市场以及85%相机市场份额。

在最鼎盛的时期,柯达在全球的雇员超过14.5亿人,俨然彼时的“苹果”,未曾预料到未来数码时代带来的“创造性破坏力”。

事实上,如今风雨飘摇的柯达,曾参与了数码相机崛起的每一个细节,在其拥有的超过10000项专利中,有1100项的数字图像专利组合,远超其他任何一个同行。

1975年,柯达发明了数码相机,并将其用于航天领域;1991年推出专业级数码相机,像素数达到130万;1995年发布首款傻瓜型相机供非专业摄影者使用;1998年开始生产民用数码相机,却只是把它作为热身运动,缺乏长远而明晰的战略。

柯达:倒在技术拐弯处柯达公司是一家以生产和销售相机为主的公司,它曾经是摄影界的巨头。

然而,随着科技的不断发展和数字相机的兴起,柯达公司逐渐倒在技术拐弯处。

下面我们将从柯达公司的发展历程和技术发展方向两个方面探讨其倒闭的原因。

柯达公司成立于1888年,从20世纪开始,它在相机技术的发展中处于领先地位。

柯达公司不断推出新产品,例如,它是第一个生产便携式照相机的公司,它也是第一个生产35mm相机的公司。

此外,它在彩色照片的开发和制造方面也领先同行。

到了1980年代,柯达公司已经成为全球最大的相机和胶卷制造商之一。

然而,随着科技的迅速发展和数字相机的兴起,柯达公司开始遭受巨大的冲击。

数字相机将传统相机所具有的许多优点变得无关紧要。

首先,数字相机无需底片,可以拍摄无数张照片,而且可以立即查看拍摄的结果。

其次,相片可以无损地传输到计算机中,方便分析和编辑。

最后,数字相机具有自动纠正和增强功能,使照片更加清晰和明亮。

柯达公司没有及时作出反应,它坚持生产传统的胶片相机。

尽管柯达公司始终在研发数字相机,但它的产品没有达到市场要求的水平。

一方面,其产品的质量和价格无法与竞争对手匹敌;另一方面,柯达公司离市场的发展方向越来越远。

2005年,柯达公司宣布不再生产胶片相机,转向生产数码相机。

然而,这一举动太迟了。

柯达公司已经失去其市场份额,销售额急剧下降。

它不得不请求破产保护,并出售部分业务。

最终,柯达公司无法扭转颓势,在2012年宣布退出相机市场。

总之,柯达公司逐渐倒在技术拐弯处的原因是其对市场发展方向的错误判断和对科技发展趋势的缺乏预见。

它没有及时跟上市场的步伐,一直坚持生产传统相机,并未能及时推出具有竞争力的数字产品。

因此,柯达公司才会失去市场,最终倒闭。

柯达公司的破产保护和退出相机市场的消息,不仅让摄影业界感到震惊,也引发了各方对于大型企业在技术拐弯处的生存危机的深思和探讨。

在商业竞争日益激烈的大背景下,企业要在市场中立于不败之地,必须紧跟技术的步伐,对未来的行业趋势充分了解。

作文素材柯达之死—兼谈创新与生存(中英文版)英文:The Demise of Kodak - A Discussion on Innovation and Survival中文:柯达之死——兼谈创新与生存英文:Kodak, once a dominant force in the photography industry, filed for bankruptcy in 2012.The company"s failure is often attributed to its failure to adapt to the digital revolution.While it"s true that Kodak missed the boat on digital photography, the company"s downfall was not solely due to a lack of innovation.Its inability to adapt to changing consumer demands and shift its business model were also contributing factors.中文:柯达曾是摄影行业的领军企业,但在2012年申请破产。

人们通常将公司的失败归咎于未能适应数字革命。

虽然柯达确实错过了数字摄影的机遇,但公司衰落并非仅仅因为缺乏创新。

它未能适应消费者需求的改变,以及未能调整其商业模式,也是导致失败的因素之一。

英文:In the 1970s and 1980s, Kodak was synonymous with photography.The company"s film business was booming, and it controlled a significant portion of the market share.However, when digitalcameras began to emerge in the late 1990s, Kodak was slow to react.Instead of embracing the new technology, the company clung to its film-based business model.By the time Kodak finally recognized the threat of digital photography, it was too late.The company"s market share had already plummeted, and it was unable to recover.中文:20世纪70年代至80年代,柯达与摄影是同义词。

案例分析百年柯达死于战略学院:管理学院专业:09市场营销班级:03 班小组成员:朱成文2009500190张星晨2009500189阮宣榕2009500177陈骏飞2099500178指导老师:**内容提要对于曾经的行业巨头,因对技术创新和消费体验的忽视、甚至出于对市场需求的傲慢,而被市场最终遗弃,柯达并非是先例。

对于日趋激烈的市场经济时代而言,企业的优胜劣汰亦遵循着均衡法则,随时有新生企业横空出世,随时有老牌企业黯然出局。

很不幸,这一次悲剧落在拥有131年历史的柯达头上1月3日,柯达公司宣布,该公司收到纽交所警告,如未来6个月内股价无法上涨,则有可能摘牌退市。

对于2005年以来仅有一年盈利、2011年股价跌幅高达80%的柯达而言,没落已是在所难免。

柯达的没落,不仅是其技术创新的滞后,更是其对消费体验忽视的必然。

直到2003年,柯达才宣布全面进军数码产业,并于其后陆续出售医疗影像业务、以及相关专利权。

但是,当时佳能、富士等日本品牌已占据“数码影像”的龙头地位,就连韩国三星、甚至中国华旗等企业亦已初具规模。

此时,庞然大物的柯达已经丧失占领“数码影像”的先机。

对于曾经的行业巨头,因对技术创新和消费体验的忽视、甚至出于对市场需求的傲慢,而被市场最终遗弃,当然,在强调技术创新、专注消费体验的时代.在这个变化日新月异的时代,唯有“创新”是不变的真理。

这种创新,不但基于技术和管理层面,更基于商业模式、乃至消费体验层面。

而对于老牌企业而言,要么在固执和傲慢中死中,要么在持续创新中重新焕发生机。

虽然,世间没有绝对的基业常青,企业的生死存亡充满了诸多的不确定因素。

同样,创新和变化虽不能完全确保企业永立潮头,但却是企业持续生存和发展的必要前提。

当然,对于历史并不悠久的中国企业巨头而言,短期内依赖市场和成本的优势,尚能拥有相对舒适的生存空间。

但是,在竞争更加充分的未来,在要素资源成本持续上升的趋势下,任何固步自封不思创新均难以赢得未来,而傲慢和忽视消费体验更将令其难以持久.目录第一章:现状分析 (4)第二章:问题综述 (6)2.1.投资方向单一,船大难掉头 (6)2.2.决策层迷恋既有优势 (6)2.3.短视的战略联盟 (6)2.4.太成功后迷失自我,忽略了危机 (7)2.5.有一种破坏叫创新,创新是双刃剑 (7)2.6.淡漠了市场需求趋势变化,导致产品更新缓慢 (7)第三章:可供选择的改进方案 (8)第四章:建议 (9)第五章:战略实施 (10)第六章:启示 (11)第一章现状简介“你只要按下快门,其他的交给我们。

背景:1888年,乔治·伊斯曼使照相机走入寻常百姓家,“柯达”也几乎成为摄影的代名词。

此后的100年间,柯达公司曾占据过全球2/3的摄影产业市场份额,拥有超过14.5万名员工。

然而数码时代的转型失败,使其市值在15年间从300亿美元蒸发至1.75亿,进入“破产倒计时”。

在中国,柯达“串起每一刻,别让她溜走”的广告语曾经深入人心。

现如今,曾经辉煌百年的柯达公司即将让这一刻“溜走”。

2012年1月19日,柯达公司在纽约依据美国《破产法》第十一章提出破产保护申请。

这家创立于1880年的世界最大的影像产品及相关服务生产和供应商,在数码时代的大潮中由于跟不上步伐,而不得不面对残酷的结局。

柯达破产了,一个长达131年的柯达时代终结了,让人扼腕唏嘘。

我想,“柯达之死”给我们的启发至少有四:1.面对科技,没有谁能一直高高在上;2.时代会抛弃一切落伍者;3.谁拒绝改革,谁就在为自己敲响丧钟;4.创新可能拖死,不创新,只有等死!柯达之死——兼谈创新与生存新年伊始,曾经在摄影、胶卷领域独步全球的柯达公司接到纽约证券交易所的退市警告,即将申请破产保护传闻和评级下调等坏消息接踵而至,令这个胶片帝国摇摇欲坠。

柯达,一个世界级的工业巨人,一个持续百年辉煌的庞大企业,为什么会轰然倒塌?原因很简单,转身慢了。

柯达显然低估了数码对传统胶片的冲击,在一个快鱼吃慢鱼的年代,遗憾地死去。

柯达败落,像一个壮汉猝死,像一个勇士牺牲。

凶手是谁德国专家博西尔指出,柯达5/6的生命里一直是领先者,但在后面1/6的时间里,也就是数字影像大发展时期,却不求改变,“它并非自杀也非他杀,是被时代抛弃了”。

柯达之死,首先死于无妄之灾,那就是数码技术的神速发展。

柯达市值曾达到310亿美元,占据着全球75%以上的照相器材市场。

数码技术的发展如洪水猛兽,最聪明的天才亦无法预料——人们不再需要冲洗的相册,习惯在电脑上欣赏照片。

更可怕的是,智能手机飞速发展,拍照、发彩信、上传等技术与网络相得益彰。

项目主体:柯达中国项目执行:柯达中国获奖情况:第六届中国最佳公共关系案例大赛高科技公关类银奖项目背景有这样一家影像公司,早在1879年,她的创始人发明了世界上一款乳剂涂布机,用感光干板取代了湿版,揭开现代感光业的历史新篇章。

正是这家公司,在其百年发展史中,始终保持着旺盛的科技创造力,拥有数以百万计的影像专利技术,并将其转化为推动人类文明进步的生产力,不断向市场推出具有化时代意义的产品,引领着整个行业的发展:1888年她推出了世界上第一部民用相机,掀起业界研发同类产品热潮;1889年她推出了世界上第一卷民用胶卷,改变了人类影像世界的发展;1900年她推出售价仅1美元的相机和15美分的胶卷。

第一次使得摄影成为普通大众能够承受的爱好,成功地使摄影普及化;1942年她推出了世界上第一卷彩色胶卷,将人类影像生活变得多姿多彩;1976年她制造出世界上第一部数码相机,引领影像行业进入数码时代;1994年她推出世界上第一部民用数码相机,将数码摄影在全世界普及;1997年她推出享誉全球,实现明暗动静拍摄的Max胶卷;1999年她推出世界上第一款全彩的OLED显示屏,成为历史性的突破;2001年她推出“易享”EasyShare数码相机操作系统,开创了影像传输的业内先河2003年她推出世界上第一款采用OLED显示屏的数码相机和多功能底座打印底座她的名字叫柯达,柯达还有无数的“第一” 无法一一列举, 柯达百年科技发展的里程碑就是世界影像历史发展的里程碑。

古老的东方有一条龙,他的名字叫中国,古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人……我们一直以中华儿女取得的各项成绩而自豪,华人的智慧和创造力为世界科技发展和社会进步做出了举世瞩目的贡献;在柯达,我们也有许多同样出色的华裔科学家,正是他们发明了许多可以载入影像科技发展史册的技术和产品,才使得柯达拥有无数个“世界第一”,一百多年来不断引领着影像科技的发展,无论是胶片还是数码影像;也正是这些来自中国和世界各地的杰出科学家,推动了世界影像技术的创新和发展,使柯达成为一家多元化的影像公司。

指导老师:张哲彰小组成员:林炜冰(11)郭璐璐(12)黄秋红(13)林文波(16)王静(17)蔡雅蓉(32)前言:2012年1月19日,柯达提交破产保护申请。

柯达,这个耳熟能详的名字,给世界几乎所有人都留下了挥之不去的美好记忆。

然而,这家百年老店却将走向破产保护。

曾经多年垄断全球照相器材特别是相机和胶卷市场的伊斯曼柯达公司沦落到今天的地步发人深省,也给世界包括中国所有企业以巨大警示。

10年前,靠一盒盒胶卷,柯达全球营业额一度高达128亿美元,员工总数约7万人,1930年,柯达占世界摄影器材市场75%的份额,利润占这一市场的90%;1966年,柯达公司的海外销售额达到21.5亿美元,在《财富》杂志中排名第34位,纯利居第10位;1975年,柯达垄断了美国90%的胶卷市场以及85%的相机市场份额。

时光流转,10年后的今天,这家百年老店提出破产保护申请,股票或许将在纽约证券交易所黯然退市,昔日的王者风范如同风吹雨打去,号召力不再,正所谓“城头变幻大王旗”。

变革潮流汹涌时,柯达没有做出积极有效的转变迎合市场,最终的没落令人感概之时,却也只能被评成“咎由自取”技术的发展犹如一艘高速航行的巨轮,跟不上潮流的落伍者终究被一一抛弃。

只是当我们抬起头凝视百年老字号柯达黯然离去的背影时,就像凝望着一张发黄的老照片,难免有些怅然若失。

目录前言: (2)目录 (3)公司背景介绍 (4)公司发展业务 (5)柯达破产前奏 (6)将获7.93亿美元贷款 (6)获9.5亿美元融资 (6)发起系列专利诉讼 (6)评级机构下调柯达评级 (6)股票暂停交易 (7)高层纷纷离职 (7)贱卖专利 (7)危机产生原因 (8)1、对宏观环境反应迟钝 (8)(1)宏观的技术背景 (8)(2)宏观的经济背景 (8)2、没有正确把握消费者需求 (9)3、姗姗来迟的变革 (9)4、行动迟缓的巨人 (11)5、创新使企业生命力所在,创新的商品化是企业永葆青春的秘诀 (12)(1)第一个研发数码相机 (13)(2)数码单反相机,新的战场 (13)公司背景介绍伊士曼柯达公司Eastman Kodak Company,简称柯达公司,是世界上最大的影像产品及相关服务的生产和供应商,总部位于美国纽约州罗切斯特市,是一家在纽约证券交易所挂牌的上市公司,业务遍布150多个国家和地区,全球员工约8万人。

公司商业模式转型与组织间认知-----以诺基亚为例本文对一个企业的公司层商业模式以及不同业务单元的商业的模式进行了区分。

我们的目标是对“高管的认知过程是如何影响企业的商业模式转型决策”这一问题提供新的见解。

我们尤为关注高层管理者对组织间认知的认识,这些认知是行业内的企业高管和利益相关者以及企业所处社区对企业及其业务的共同认知。

我们通过分析一个历史案例——诺基亚的1990年和1996年间公司商业模式的转型来支持我们的理论,事实证明这是非常成功的。

我们发现,可以使用诺基亚各业务的当前的声誉排名作为选择标准来确定哪些业务该保留,哪些该舍弃-----以及消除企业商业模式中那些曾经导致了失败的业务。

介绍(引言)近年来,战略学者和实际工作者使用术语“商业模式”来描述一个企业的运行逻辑,从事业务的方式,以及如何为利益相关者创造价值。

现有文献已经致力于描述某些(案例)公司的商业模式,以及探索商业模式的一般概念(Morris等,2005;Siggelkow 2002;阿米特和Zott ,2001; Zott和艾米特,2010 ;蒂斯, 2010年);近来LRP的问题成为焦点(LRP,2010)。

然而,随着对商业模式概念的本质研究,对特定企业商业模式的实证研究,以及关于“如何”创新的商业模式的规范性理由的探索显著增多(切斯布罗格,2010 ;麦格拉思,2010),对企业商业模式转型的研究却越来越少。

本文通过研究涉及单个或多种商业模式(有些大型公司可能同时运行几个商业模式,普拉哈拉德和贝蒂斯,1986)的企业转型填补了这一空白。

我们首先来概述所谓的“企业商业模式”与公司业务(业务单元)模式之间的差别与联系。

虽然早期的研究提出企业可能同时运行多种商业模式(范德美,2007;切斯布罗格,2006 ;林德和坎特雷尔, 2001; Smith等, 2010),但是关于业务单元以及业务单元的商业模式在公司层级的联系的研究目前尚且稀少。

基于产业技术变迁的组织变革模型:组织惯例演化视角1——以百年柯达为案例吴湘繁 1 马洁 2 王永伟 3 秦双全1(1 上海财经大学国际工商管理学院上海200433)(2 新疆财经大学MBA学院新疆830012)(3 河南财经政法大学工商管理学院郑州450054)摘要:产业技术变革对行业中的原有企业而言是机遇还是危机?甚至于引发产业变革的新技术是由企业自身研发也不例外,柯达被自己发明的数码相机葬送就是典型的案例。

从组织惯例演化的视角,我们认为这是因为行业中原有企业过去成功经历形成的“正反馈”,导致了组织惯例路径依赖,对于企业及时进行组织变革起到了阻碍作用。

在建立了产业技术变革路径模型的基础上,本文认为产业技术变革触动了组织惯例的演化是围绕着感知、选择、整合和规范四个阶段,逐步从个体、群体到达组织的水平。

随后,本文结合百年柯达盛极而衰之路进行案例解析,得出了有益的启示。

关键词:产业技术变迁;组织变革;组织惯例演化;组织学习1 引言十八世纪以来,人类社会经历了动力、能源和信息三次革命性的技术变迁,并因此催生了社会经济发展的“蒸汽时代”、“电气时代”和“信息时代”。

或者说,纵观整个人类社会经济的发展历史,会发现每次技术变迁基本上代表着经济社会的一次重新洗牌[1]。

特别是在互联网和信息技术的推动下,经济全球化正深刻地改变着我们的当今企业运营的经济环境,改变着企业间的竞争基础。

如果我们把视线聚焦到具体的产业和产业内的相关企业,可以发现产业技术变迁极大地影响着相关产业内企业的运营环境。

新的产业技术变迁会打破原有的产业平衡,其“创造性毁灭”的结果可能会提高也可能会摧毁产业内企业的竞争力。

与此同时,环境的变化会同时带来了制约因素和机遇,并会扩散到与其在技术上相互依存的企业群落[2]。

具体到企业个体,无论是自身领导或引发了产业技术变迁,还是为了生存主动或被动适应,产业技术变迁往往会引发企业主动或被动的组织变革。

我们可以注意到一个很有趣的现象,企业的组织变革推行后,有的成功了,而有的则以失败落幕。

大量的学者从各种角度在分析其原因[3, 4],其中有学者提出,这些企业失败很重要的原因之一,是组织成员对于变革所普遍存在的抵制情节[5]。

Galpin分析指出,组织内部的规则、习惯、标准以及组织成员的认知等内在因素是组织变革成功的关键[6]。

自此关于组织变革的研究,开始转向以更加动态的角度来关注组织变革的内部成因。

特别是组织惯例提出后,被认为是人类组织行为的核心特征,对于解释组织变革如何以及为何会发生有很好的支持作用,同时也为组织变革的分析提供了一个关注过程的动态演化视角[7-10]。

受到Miller和 chen[5]的启发,本文在关注产业技术变迁与组织变革之间的关系时,更多立足于企业内差异化的组织行为演化过程,来解释企业在面临产业技术变迁时,组织变革是如何传导的以及如何能更好地进行组织变革。

我们选择这样的研究视角,是为了追究不同企业的动态化组织行为过程,从而试图探索企业组织变革的“黑箱”。

本文之后的结构安排如下:第二部分为相关理论基础及本文研究模型;第三部分介绍柯达盛极而衰的历程,以及结论与启示。

2 理论基础及研究模型2.1.产业技术变迁与组织变革企业的生存和发展不可避免地受到外部因素的影响, 通常我们称之为“产业动态”,其主要分为产业技术变迁和产业市场竞争。

“产业动态”的变化,尤其是产业技术变迁,将使相关企业面临“能力破坏”阶段[2],结果往往会导致相关企业根本性的组织变革。

同时,由于企业经营外部因素的的不确定性和复杂性,组织一直处于一个持续被构建和再构建的过程中[11],变革成为组织的本质属性,组织变革的诉求已经成为企业生存和发展的常态,成为企业提升短期竞争力和长期生存所必需的战略行动。

如图1所示,产业内的新兴技术很可能会改变整体的市场竞争。

产业内的新兴技术一旦经过市场竞1本文受上海财经大学研究生科研创新基金资助(cxjj-2011-379)。

争后成为整个产业的主导性技术选择,就会被整个产业内企业和相关技术依存群落内企业的广泛认可,取得合法性地位,从而带来了产业的技术变迁。

产业技术变迁往往会改变竞争的规则、程序、思维模式等。

其结果通常会深刻改变一个产业甚至完全抛弃掉一个旧的行业同时产生新的产业。

比如, 随着互联网技术普及, 传统的商业零售商和渠道商的生存法则面临着所未有的挑战[12]。

阿里巴巴集团董事长马云在2013年3月20日在香港参加瑞士信贷亚洲投资大会时表示,未来5年内预计中国零售总额的30%将通过在线方式进行。

马云的此番言论并非没有根据。

中国电子商务研究中心新近发布的《2012年度中国电子商务市场数据监测报告》显示,中国2012年电子商务成交额达到7.85万亿元,同比增长30.83%;而其中零售交易超过1.32万亿元,同比增长64.7%。

图1:产业技术变革路径图对企业而言,在面对产业技术变迁时,如何寻找自己的出路?组织变革是唯一的选择。

这是因为产业技术变迁会改变甚至完全颠覆旧的竞争规则,如果不进行组织变革,将可能会直接被淘汰或者会错失生存和发展的机会。

同时我们要认识到,组织变革本身是一个过程,并不会因为组织的一个决策或是高管团队的推动就可以成功完成。

即使是表面上组织的持续变革稳定了下来,也只是有可能会保持阶段性的相对稳定[13]。

但如果组织中的成员不能持续性地跟上组织内外部环境的变化时,新的变革将会势在必行[14]。

2.2.企业组织惯例演化惯例的概念起源于个体概念,特指其作为一种个体行为的固定模式对某一确定性刺激的相应反应[15]。

现有研究表明,组织惯例表现为组织成员所共同遵守的内隐规范或者集体默认的交互共识。

在一个具体的执行过程,随着组织行动者之间行为的交互而产生演化,通过集体记忆机制成为组织成员控制、复制和模仿的目标,随着组织成员对于组织历史的理解以及对组织目标的评价的改变而改变,从而构成组织学习和适应理论的墓石,成为组织柔性和变革的重要来源[16-19]。

对于组织惯例的关键特征,Beeker[7]有过系统的概括,提出了八个特征,以下分别简要说明:(1)模式性(Patterns)。

模式性被认为是组织惯例概念的核心特征,代表了惯例概念中的规则性。

需要说明的是,模式性不代表惯例是一成不变的,只表明惯例是可以重复的行为模式,当相应的条件改变时惯例也可能发生改变[20]。

(2)重复性(Recurrence)。

同时因为惯例的重复性,使得惯例可以作为一种循环交互模式而存在[7]。

而承认惯例的重复性特征,表明惯例具有相对稳定的特质。

(3)集体性(The collective nature of routines)。

首先,惯例是一种涉及多个行动者的集体现象,有多个行动者的行为协调;其次,惯例是一个组织水平的概念,是多个行动者循环交互的整合结果[5, 8, 21]。

集体性使得惯例可以跨越组织空间被迁移复制,由多个行动者在不同地方和单元执行,彼此通过交互而产生联系,进而弥补了每个行动者专门知识的局限,也增加了行动者彼此之间的相互依赖。

从这个意义上讲,惯例的集体性作为一种组织运作的机制维持着组织存在的意义,缺少了对于惯例集体共识的遵守,或者组织惯例不再被遵守时,组织就会面临生存危机或者失去存在的必要性[22]。

(4)自然浮现或者有意为之(Mindlessness vs.effortful accomplishment)。

认为惯例是自然浮现的学者解释,个体对于惯例的执行是一种潜意识的行为,不是刻意利用意识领域中真实认知资源[16, 23-25]。

而持有意为之的学者认为,组织惯例是努力有意为之的结果[26-28]。

(5)过程性(The processual nature of routines)。

组织变革是一个持续过程,而惯例作为解释组织和经济变化的基本分析单位在本质上也是过程性的。

惯例的过程性,使我们能够更仔细的观察变革和探寻变革的潜在驱动因素,从而通过对惯例自身变化的把握来识别组织变革路径[7]。

(6)背景依赖性、嵌入性和特定性(Context-dependence,embeddedness and specifidty)。

背景依赖性、嵌入性和特定性的存在表明惯例具有非普遍适用性,对不同背景环境有差异化的适用能力。

因此我们会在实践中发现,惯例可能会不与新背景兼容,或者由于惯例中某些要素知识的内隐性而难以转移[29-32]。

(7)路径依赖性(Path dependence)。

路径依赖表现了惯例的变革方式,由于惯例总是建立在组织以往活动的基石之上,由历史所形成的,所以惯例的改变必须在基于先前状态的墓础上通过对于结果的反馈来逐渐适应[33-35]。

(8)触发性(Triggers)。

惯例的触发性[16, 23]体现在两个方面:与行动者有关的触发机制(actor-related triggers)和外部引发的触发机制(extemal cues)。

特别要注意的是,惯例的模式性、重复性、路径依赖性只是表明了惯例具有稳定的一面,并不否则惯例存在变革的性质,特别是当惯例在嵌入的特定背景下被触发时,就会作为一个演化的过程呈现出一定的变革性。

_囝_囝_2.3. 组织学习视角的企业组织惯例演化与组织变革结合以上对组织惯例的文献研究,我们发现如果将组织变革视为一个持续的过程,那么从组织学习的过程来进行组织惯例研究对于理解组织变革过程有很好的支持作用。

特别是,当组织成员的交互行为累积了更多的能量时,组织变革的过程很可能从调整转化为激进的表现。

我们在研究组织变革时关注组织惯例的演化,一方面是因为组织惯例作为组织行为的基本要素以及组织能力的存储库,通过分析其变化可以深刻理解组织变革的内生性和过程[9];而另一方面,组织惯例本身的演化特征和内隐性可以说明,组织深层次的变革要取得成功,必须改变或适应组织已有惯例认知,来消除员工的抵制[6, 36]。

因此,组织惯例对理解组织变革为何发生以及如何发生有重要的意义,为持续性组织变革提供了合理的解释和动态的研究视角。

因此,在本研究将主要关注组织惯例的内在演化机制及其触发因素,从而揭示组织惯例演化如何使得组织不断地发生着持续性变革,进而使得组织能够主动地适应变革的内在和外在情境[17]。

与此同时,组织惯例与组织学习有着天然的内在联系[18, 37]。

这是因为一方面,惯例的内在演化是通过组织行动者的持续学习进行的。

组织的行动者通过多个层次的学习过程发展出新的惯例,因此可以持续指导组织的实践活动[38]。

而另一方面,随着组织行动者学习活动发生的惯例内在演化过程还会受到外在因素的触发[23],比如产业新技术的采用[39]、行业新思想冲击[27]等。

因此,本文借鉴Crossan 等人[40]提出的组织学习模型,将组织惯例的演化与组织变革视为一个组织学习更新的过程,即组织惯例的形成经历了感知、选择、整合和规范四个过程,并且逐步从个体水平、群体水平跃升为组织水平。