《天论》

- 格式:ppt

- 大小:4.72 MB

- 文档页数:18

《天论》节选荀子治乱天邪?曰:日月星辰瑞历,是禹桀之所同也。

禹以治,桀以乱,治乱非天也。

时邪?曰:繁启蕃长于春夏,畜积收臧于秋冬,是又禹桀之所同也。

禹以治,桀以乱,治乱非时也。

地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹桀之所同也。

禹以治,桀以乱,治乱非地也。

诗曰:“天作高山,大王荒之。

彼作矣,文王康之。

”此之谓也。

星队木鸣,国人皆恐。

曰:是何也?曰:无何也。

是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见,是无世而不常有之。

上明而政平,则是虽并世起,无伤也。

上暗而政险,则是虽无一至者,无益也。

夫星之队,木之鸣,是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

……雩而雨,何也?曰:无何也,犹不雩而雨也。

日月食而救之,天旱而雩,卜筮然后决大事,非以为得求也,以文之也。

故君子以为文,而百姓以为神。

以为文则吉,以为神则凶也。

在天者莫明于日月,在地者莫明于水火,在物者莫明于珠玉,在人者莫明于礼义。

故日月不高,则光晖不赫;水火不积,则晖润不博;珠玉不睹乎外,则王公不以为宝;礼义不加于国家,则功名不白。

故人之命在天,国之命在礼。

君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而尽亡矣。

大天而思之,孰与物畜而制之?从天而颂之,孰与制天命而用之?望时而待之,孰与应时而使之?因物而多之,孰与骋能而化之?思物而物之,孰与理物而勿失之也?愿于物之所以生,孰与有物之所以成?故错人而思天,则失万物之情。

……拓展阅读材料一、乱世哲人——荀子由于荀子处在战国末期的时代,诸子各派的思想学说均已出现,这使得他不仅能采纳诸子思想,又可以进行批判和比较,所以荀子的思想非常丰富。

可以说,宇宙论、人性论、道德观、知识论、教育观、文学、政治学、经济学、逻辑学等各个方面,荀子都有很大的建树。

1、天道观:荀子认为,“天”就是客观存在的自然界,“列星随旋,日月递,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神;皆知其所以成,莫知其无形,是之谓天”(《荀子•天论》)。

《荀子》天论原文及译文天论作者:荀况天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;修道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,祆怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,祆怪未至而凶--受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

不为而成,不求而得,夫是之谓天职。

如是者,虽深、其人不加虑焉;虽大、不加能焉;虽精、不加察焉,夫是之谓不与天争职。

天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。

舍其所以参,而愿其所参,则惑矣。

列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。

皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天功。

唯圣人为不求知天。

天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情。

耳目鼻口形能各有接而不相能也,夫是之谓天官。

心居中虚,以治五官,夫是之谓天君。

财非其类以养其类,夫是之谓天养。

顺其类者谓之福,逆其类者谓之祸,夫是之谓天政。

暗其天君,乱其天官,弃其天养,逆其天政,背其天情,以丧天功,夫是之谓大凶。

圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。

如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。

其行曲治,其养曲适,其生不伤,夫是之谓知天。

故大巧在所不为,大智在所不虑。

所志于天者,已其见象之可以期者矣;所志于地者,已其见宜之可以息者矣:所志于四时者,已其见数之可以事者矣;所志于阴阳者,已其见和之可以治者矣。

官人守天,而自为守道也。

治乱,天邪?曰:日月星辰瑞历,是禹桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非天也。

时邪?曰:繁启蕃长于春夏,畜积收臧于秋冬,是禹桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非时也。

地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹桀之所同也,禹以治,桀以乱;治乱非地也。

答刘禹锡天论书译文以下是为您生成的《答刘禹锡天论书》的译文:原文:宗元白:发书得《天论》三篇,以仆所为《天说》为未究,欲毕其言。

始吾为之说,以信乎天人之不相预。

何者?举天地万物,吾见其有同归者矣。

凡物露形,皆由乎内,其召自外,实有以召之。

故窭数奸邪,所以集其身者,非天与之也。

天之所能者,生万物也。

人之所能者,治万物也。

法大行,则是为公是,非为公非,天下之人蹈道必赏,违之必罚。

当其赏,虽三旌之贵,万种之禄,处之咸曰宜。

何也?为善而然也。

当其罚,虽族属之夷,刀锯之惨,处之咸曰宜。

何也?为恶而然也。

故其人曰:“天何预乃事耶?唯告虔报本、肆类授时之礼,曰天而已矣。

福兮可以善取,祸兮可以恶召,奚预乎天邪?”译文:宗元我跟您说哈:收到您寄来的《天论》三篇,您觉得我写的《天说》没说透彻,想把您的观点都说完。

一开始我写那《天说》,就是为了让人相信天和人没啥相互干预的关系。

为啥这么说呢?您看这天地间的万物,我发现它们都有相同的归宿。

凡是事物显现出形状,都是由内在决定的,要是从外面召唤来的,那肯定是有啥东西把它召唤来的。

所以那些穷困又奸诈邪恶的人,之所以会变成那样,可不是老天给弄的。

老天能做的,就是生出万物。

人能做的,就是治理万物。

要是法律通行得好,那对的就是对的,错的就是错的,天下的人遵循正道就肯定有赏赐,违背了就肯定有惩罚。

当给赏赐的时候,就算是高官厚禄,得到的人都会说合适。

为啥呢?因为做了好事才这样的呀。

当给惩罚的时候,就算是灭族或者遭受酷刑,被惩罚的人也都会说合适。

为啥呢?因为做了坏事才这样的嘛。

所以人们就说:“老天哪管这些事儿啊?只有那些祭祀表达虔诚、报答根本、按季节祭祀天地的礼节,才说是老天的事儿。

福呢,可以因为行善得到;祸呢,可以因为作恶招来,和老天有啥关系呢?”出处:这篇译文出自柳宗元的《答刘禹锡天论书》。

咱接着说啊,您看这文章里说的,其实就是讲清楚了天和人各有各的职责,不能混为一谈。

老天管生,人管治,多清楚明白!不能啥好事坏事都往老天身上推。

制天命⽽⽤之—《天论》赏析《荀⼦》是战国后期著名思想家和学者荀⼦的论⽂集。

荀⼦名况,⼜称荀卿,赵国⼈,他曾游学于稷下,稷下在当时齐国国都临淄(今⼭东省淄博市)的稷门附近。

战国时齐宣王继承了祖⽗齐桓公、⽗亲齐威王,在这⼉扩建了学宫,招揽齐国学者到此讲学、争鸣。

因⽽成为战国时代各学派的荟萃中⼼,荀况是当时稷下讲学的著名⼈物之⼀。

他的著作保存在《荀⼦》书中,计三⼗⼆篇,⼤部分为荀况⾃作。

荀⼦的著作内容丰富,他对哲学、政治、经济以致⽂学都注意研究过,并由专门采⽤⽂学形式创作的《赋篇》和《成相篇》等作品,从学派上说,他是战国后期儒家的⼀位⼤师,但他的思想与孔、孟的有许多不同,他从儒家的观点出发,对于春秋战国时期各家的学派,都有所批评吸收,建⽴起他的思想体系,成为先秦朴素唯物主义思想的代表。

在道德伦理和政治思想上,他反对孟⼦的“性善论”,主张“性恶论”,因此他强调后天的教育和隆礼重法的作⽤。

荀⼦在礼与法的问题上,提出了以礼治为主,⼜兼法治的思想。

后来的法家代表⼈物李斯、韩⾮,都是他的学⽣。

《天论》是反映荀⼦朴素唯物主义思想的代表著作。

原⽂较长,这⾥只节选其中⼏段,约占全⽂的⼀半。

天⾏有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本⽽节⽤,则天不能贫。

养备⽽动时,则天不能病。

修道⽽不贰,则天不能祸。

故⽔旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,妖怪不能使之凶。

本荒⽽⽤侈,则天不能使之富。

养略⽽动罕,则天不能使之全。

倍道⽽妄⾏,则天不能使之吉。

故⽔旱未⾄⽽饥,寒暑未薄⽽疾,妖怪未⾄【⽣】⽽凶。

受时与治世同,⽽殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天⼈之分,则可谓⾄⼈矣。

上天的运⾏变化是有⼀定的规律的,不能因为爱尧这样的圣君就保持规律的正常性,也不能因为讨厌夏桀这样的暴君就失掉规律的正常性。

顺应它的客观规律去治理就是好的,不合乎客观规律的胡作⾮为就是坏的。

只要我们发展⽣产,节省开⽀,那么天是不能使我们贫困的。

我们调养⾃⼰,有充⾜的⾐⾷条件,我们的活动⼜遵循时节,这样天就不能加害于我们。

天行有常不为尧存不为桀亡出自

天行有常,不为尧存,不为桀亡出自荀子《天论》。

这句话的意思为大自然的运行有其自身规律,这个规律不会因为三皇五帝尧的圣明或者夏朝桀的暴虐而改变。

“天行有常”是指大自然的运行是有一定规律的意思。

“制天命而用之”人们只要掌握了自然规律就可以利用它为自身服务,而不是把人的意志强加给天,去改变规律。

反映了荀子朴素的唯物主义自然观。

《天论》的主要思想

《天论》节选自《荀子·天论》,有删节。

其主旨是揭示自然界的运动变化有其客观规律,和人事没有什么关系。

其主要思想是,社会是清明富足还是动荡飘摇,也全是人事的结果和自然界(所谓的“天”)也没有什么关系。

荀子的这种思想,有力地否定了当时的各种迷信,强调了人力的作用,放到战国时期看,具有很强的进步意义。

荀子《大天而思之,孰与物畜而制之》阅读材料荀子, 作为战国时期一位杰出而深邃的思想家,是先秦诸子中最有科学精神的。

《荀子》32篇中,《天论》是最引人注目、最富有思想性格的一篇。

“大天而思之,孰与物畜而制之!从天而颂之,孰与制天命而用之!望时而待之,孰与应时而使之!因物而多之,孰与骋能而化之!思物而物之,孰与理物而勿失之也!愿于物之所以生,孰与有物之所以成!故错人而思天,则失万物之情”一节,虽只有九十字,却阐述了《天论》篇的灵魂和核心。

所以对此篇章节选的解读,对了解荀子的思想至关重要,一方面,可以经此了解荀子的天人之分的思想,另一方面,也可由此更加深入的体悟荀子制天命而用之的思想。

关于荀子及其作品,学生在必修阶段就已有所学习,人民教育出版社普通高中试验教科书语文必修3选用了荀子的《劝学》篇,通过本课的学习,学生已经初步了解了荀子作品大量的运用排比,巧妙地运用比喻论证,文章具有鲜明的节奏,强烈的气势,明晰的层次,条分缕析的缜密的特点和他“善假于物”的认识论,这些都为学生对本课的学习打下了良好的基础。

作为《荀子》选读唯一一篇,“大天而思之”篇,上接《论语》《孟子》选读,下启《老子》《韩非子》选读,充分体现了荀子及其作品在先秦文学中的重要地位,作为传经之师,荀子不仅终结了先秦子学,更开启了两汉经学:一方面,荀子是一位儒学大师,《荀子》是战国后期儒家学派最重要的著作;另一方面,荀子作为韩非子、李斯的老师,他的儒家思想中又始终渗透着法家思想。

一、荀子的“天”中华民族自古敬畏“天”。

自古,天,是日月山川诸神之宗主,是自然的主宰,更是人类社会的主宰,人们对它崇拜与服从,那个时候,天就是神。

孔子有言:“君子有三畏,畏天命,畏大人,畏圣人之言。

”,主张尽人事,听天命;孟子言:“人之性在于心”“人之性受于天”“知其性则知天”,主张尽心、知性、知天的天人合一论;墨子言:“顺天意者,兼相爱,交相利,必得赏;反天意者,别相恶,交相贼,必得罚”,主张顺天而有为。

《荀子.天论》原文天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;脩道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥渴,寒暑不能使之疾,袄怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,袄怪未至而凶。

受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

……治乱,天邪?曰:日月星辰瑞历,是禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非天也。

时邪?曰:繁启蕃长于春夏,畜积收臧于秋冬,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非时也。

地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非地也。

……星队木鸣,国人皆恐。

曰:是何也?曰:无何也。

是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见,是无世而不常有之。

上明而政平,则是虽并世起,无伤也。

上闇而政险,则是虽无一至者,无益也。

夫星之队,木之鸣,是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

……译文:大自然运行变化有一定的常规,不会因为尧统治天下就存在,也不会因为桀统治天下就消亡。

用正确的治理措施适应大自然的规律,事情就办得好;用错误的治理措施对待大自然的规律,事情就会办糟。

加强农业生产而又节约开支,那末天不可能使人贫穷;生活资料充足而又能适应天时变化进行生产活动,那末天也不可能使人生病;遵循规律而又不出差错,那末天也不可能使人遭祸。

所以水旱灾害不可能使人受饥挨饿,寒暑变化不可能使人生病,自然界反常的现象不可能使人遭难。

农业生产荒废而又开支浪费,那末天就不可能使人富裕;生活资料不足而又不勤于生产活动,那末天就不可能使人健康;违背事物规律而胡乱行动,那末天就不可能使人得到好结果。

所以水旱灾害没有到来就发生饥荒,严寒酷暑没有迫近就发生疫病,自然界反常现象没有出现就发生祸害。

刘禹锡作《天论》故事中唐诗人刘禹锡不仅诗写得好,同时,思想观念也较比同时代人们更为开明,比如,在中唐时期,刘禹锡作《天论》,阐发其对“天”的认识,意在对柳宗元的《天说》作进一步的补充说明。

刘禹锡是唐代对于唯物主义学说作出比较重要贡献的思想家。

他最杰出的思想贡献在于他独创了“天与人交相胜,还相用”的学说,刘禹锡所作《天论》上、中、下3篇补充柳宗元《天说》中提出“天人各不相预”的学说,并作进一步发展。

首先,他区别了“天”与“人”,他认为“天”即自然,不论天的日月星“三光”,还是人的头目耳鼻和其内脏器官的根本,都是客观的物质存在,认为“自然说”是对的。

其次,他独创“天与人交相胜,还相用”学说。

在他以前的唯物主义者多强调自然规律的普遍性和绝对性,而忽略抹煞社会生活的特殊性和人的自觉能动性,以致陷入宿命论或偶然论。

他认为天、人各有自己的特殊规律,自然界万物循以强胜弱的法则,而人类社会则以“是非”观念作为维护社会秩序的准则。

古人探讨天论“天”与“人”互相制约,互相消长,交互争胜。

其三,刘禹锡认为在社会关系上只要做到“法大行”,就能达到“人胜天”。

刘禹锡虽以封建的“是非”观作为封建宗法为社会秩序准则,然而他的“天与人交相胜”的不说,已初步提示客观世界与人的既对立又联系的辩证关系,这一进步观点,在中国古代思想史上是很有价值的。

刘禹锡简介刘禹锡(772~842),中国唐代思想家、文学家,字梦得,洛阳人。

祖上是匈奴人,北魏时改称汉姓,居住洛阳。

自称汉中山靖王刘胜的后代。

唐贞元间进士。

曾任京兆府渭主薄、御史等职。

后因参与王叔文革新集团,失败被贬为朗州司马、后迁边州刺史,晚年任太子宾客,加检校礼部尚书,世称刘宾客。

他工于诗,生前与白居易齐名,人称“刘白”,名篇佳句流传者不下百首。

第1页共1页。

荀子《天论》原文和译文原文:天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;脩道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥渴,寒暑不能使之疾,袄怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,袄怪未至而凶。

受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

……治乱,天邪?曰:日月星辰瑞历,是禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非天也。

时邪?曰:繁启蕃长于春夏,畜积收臧于秋冬,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非时也。

地邪?曰:得地则生,失地则死,是又禹、桀之所同也;禹以治,桀以乱,治乱非地也。

……星队木鸣,国人皆恐。

曰:是何也?曰:无何也。

是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

夫日月之有蚀,风雨之不时,怪星之党见,是无世而不常有之。

上明而政平,则是虽并世起,无伤也。

上闇而政险,则是虽无一至者,无益也。

夫星之队,木之鸣,是天地之变,阴阳之化,物之罕至者也。

怪之可也,而畏之非也。

……雩而雨,何也?曰:无何也,犹不雩而雨也。

日月食而救之,天旱而雩,卜筮然后决大事,非以为得求也,以文之也。

故君子以为文,而百姓以为神。

以为文则吉,以为神则凶也。

在天者莫明于日月,在地者莫明于水火,在物者莫明于珠玉,在人者莫明于礼义。

故日月不高,则光晖不赫;水火不积,则晖润不博;珠玉不睹乎外,则王公不以为宝;礼义不加于国家,则功名不白。

故人之命在天,国之命在礼。

君人者,隆礼尊贤而王,重法爱民而霸,好利多诈而危,权谋倾覆幽险而尽亡矣。

大天而思之,孰与物畜而制之?从天而颂之,孰与制天命而用之?望时而待之,孰与应时而使之?因物而多之,孰与骋能而化之?思物而物之,孰与理物而勿失之也?愿于物之所以生,孰与有物之所以成?故错人而思天,则失万物之情。

……译文:大自然运行变化有一定的常规,不会因为尧统治天下就存在,也不会因为桀统治天下就消亡。

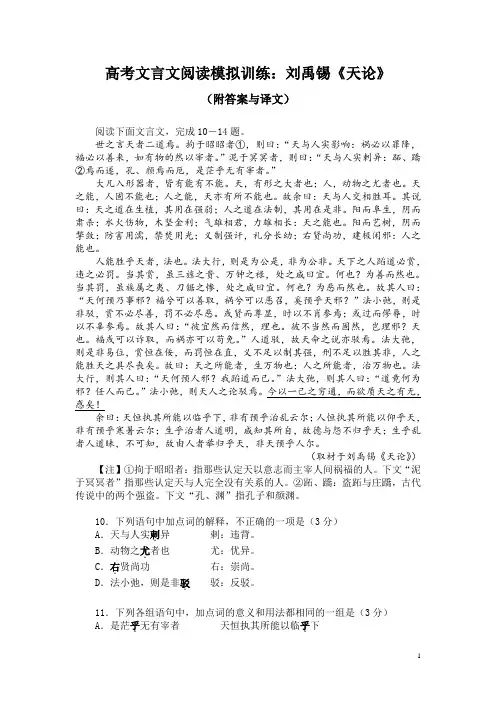

高考文言文阅读模拟训练:刘禹锡《天论》(附答案与译文)阅读下面文言文,完成10-14题。

世之言天者二道焉。

拘于昭昭者①,则曰:“天与人实影响:祸必以罪降,福必以善来,如有物的然以宰者。

”泥于冥冥者,则曰:“天与人实剌异:跖、蹻②焉而遂,孔、颜焉而厄,是茫乎无有宰者。

”大凡入形器者,皆有能有不能。

天,有形之大者也;人,动物之尤者也。

天之能,人固不能也;人之能,天亦有所不能也。

故余曰:天与人交相胜耳。

其说曰:天之道在生植,其用在强弱;人之道在法制,其用在是非。

阳而阜生,阴而肃杀;水火伤物,木坚金利;气雄相君,力雄相长:天之能也。

阳而艺树,阴而揫敛;防害用濡,禁焚用光;义制强讦,礼分长幼;右贤尚功,建极闲邪:人之能也。

人能胜乎天者,法也。

法大行,则是为公是,非为公非。

天下之人蹈道必赏,违之必罚。

当其赏,虽三旌之贵、万钟之禄,处之咸曰宜。

何也?为善而然也。

当其罚,虽族属之夷、刀锯之惨,处之咸曰宜。

何也?为恶而然也。

故其人曰:“天何预乃事邪?福兮可以善取,祸兮可以恶召,奚预乎天邪?”法小弛,则是非驳,赏不必尽善,罚不必尽恶。

或贤而尊显,时以不肖参焉;或过而僇辱,时以不辜参焉。

故其人曰:“彼宜然而信然,理也。

彼不当然而固然,岂理邪?天也。

福或可以诈取,而祸亦可以苟免。

”人道驳,故天命之说亦驳焉。

法大弛,则是非易位,赏恒在佞,而罚恒在直,义不足以制其强,刑不足以胜其非,人之能胜天之具尽丧矣。

故曰:天之所能者,生万物也;人之所能者,治万物也。

法大行,则其人曰:“天何预人邪?我蹈道而已。

”法大弛,则其人曰:“道竟何为邪?任人而已。

”法小弛,则天人之论驳焉。

今以一己之穷通,而欲质天之有无,惑矣!余曰:天恒执其所能以临乎下,非有预乎治乱云尔;人恒执其所能以仰乎天,非有预乎寒暑云尔;生乎治者人道明,咸知其所自,故德与怨不归乎天;生乎乱者人道昧,不可知,故由人者举归乎天,非天预乎人尔。

(取材于刘禹锡《天论》)【注】①拘于昭昭者:指那些认定天以意志而主宰人间祸福的人。

荀子的《天论》天行有常万物各得其和以生荀子的《天论》是古代朴素唯物主义的自然哲学论文,有很高的成就。

在这篇文章中,明确指出,自然规律是客观的,人们应顺应自然规律,掌握自然规律,为自己造福。

荀子还在哲学史上破天荒地提出了“制天命而用之”,即人定胜天的思想,至今仍散射出智慧的光芒。

《天论》句句都是经典!天行有常,不为尧存,不为桀亡。

应之以治则吉,应之以乱则凶。

强本而节用,则天不能贫;养备而动时,则天不能病;修道而不贰,则天不能祸。

故水旱不能使之饥,寒暑不能使之疾,祆怪不能使之凶。

本荒而用侈,则天不能使之富;养略而动罕,则天不能使之全;倍道而妄行,则天不能使之吉。

故水旱未至而饥,寒暑未薄而疾,祆怪未至而凶--受时与治世同,而殃祸与治世异,不可以怨天,其道然也。

故明于天人之分,则可谓至人矣。

丈夫的职责是不求而得其所欲。

如果是这样,虽然深刻,他是轻率的;虽大,不加能量;虽精而不细,夫谓不与天争。

天有其时,地有其财,人有其治,夫谓能参。

放弃它的参与,并希望它,这是令人困惑的。

星辰旋转,日月照耀,四时帝王,阴阳放大,风雨宽厚。

万物各有和谐与生命,各有支撑。

不见其事,则见其功。

丈夫被称为上帝。

它的成功大家都知道,但是看不见,叫天才。

只有圣人才不懂知识。

天职立,功业成,形有形而神生,喜恶喜怒哀乐藏,夫谓之天。

眼、耳、鼻、口可分别相连,不可互连,夫谓天官。

心弱中待五官,夫谓天俊。

富贵不是其类养其类,夫谓自然养。

顺其自然的叫福,逆其道的叫祸,夫谓天政。

夫隐天君,惑天官,弃天养,逆天政,背叛天情,以失天功,是大恶。

圣人明其天君,为其天官,备其天补,顺其天政,育其天情,以充分利用其天力。

如果是,你知道自己做什么,不做什么;然后天地为官,万物为役。

据说,一个丈夫知道天堂,如果他实践屈直,养育曲艺,不伤害他的生命。

所以乔不为,大智不为。

向往天堂的人已经看到了他们所能期待的;向往土地的人可以在他们认为合适的时候休息:向往四季的人可以在他们认为合适的时候做事;立志阴阳者,见而能治。

天论》学习目标:1. 理解荀子“人定胜天”的朴素唯物主义思想。

2. 掌握本课出现比较多的重点实词。

3. 重点翻译一、四段。

4. 继续掌握概括文章主要内容的方法。

重点:1. 常见文言实词的整理。

2. 一、四段翻译。

难点:对于第四段的翻译、理解。

学习活动设计:1. 结合课下注释,疏通文意;将重要的文言实词整理到笔记上,重点解释文中意思,举一反三,联系以前所学整理。

2. 先自行翻译、理解重点句段,置疑,将疑问写到笔记上,交流解决。

3. 概括文章主要内容,交流改正。

“荀子听到了自然的什么声音?”――理解、评价荀子的自然观,作为小论文写到周记上,下一课时交流。

一、导入课文二、作者及作品简介荀子(约公元前313—前238年),名况,战国时期的思想家、教育家、文学家。

赵国人。

当时人们尊称他荀卿,汉代因避宣帝讳,写作孙卿。

早年曾游学于齐国,广泛接触各派学说。

到过秦国、燕国,回过赵国。

韩非、李斯都是他的学生。

因为年高望重,曾三次被推为祭酒。

晚年到楚国,春申君黄歇任他为兰陵(今山东苍山)令。

失官后家居著书,死后葬于兰陵。

荀子是战国后期儒家的主要代表。

他的宇宙观具有唯物主义因素,反对天命和迷信,肯定“天行有常(规律),不为尧存,不为桀亡”,即肯定自然界的运行法则是不以人的意志为转移的客观存在,并提出了“制天命而用之”的人定胜天的思想。

政治上,他主张礼治法治并用。

一方面仍很重视“王道”,提倡“礼义”;同时主张“法后王”,同意武力兼并天下,用法禁、刑赏治理国家。

所以他的一些思想又为法家所汲取。

在人性问题上,他针对孟子“性善论”提出“性恶论”,认为人性本来是恶的,“其善者伪也”,即经过后天改造才变善。

这本身仍是唯心主义的。

但他特别强调后天学习的重要性,反对“生而知之”的先验论是具有进步意义的。

他认为人的知识、品德不是天赋的,是后天经过礼义教化、学习改造获得的。

他写《劝学》就是为了勉励人们努力学习,“积善成德”,成为有知识有修养的人。

从《天论》篇试析《荀子》“论”体文刘勰《文心雕龙》释“论”体曰:“论也者,弥纶群言,而研精一理者也。

”就是综合各种说法,精确钻研某一道理。

姚鼐的《古文辞类纂》中就首列“论辩类”,并在序中说道:“论辩类者,盖源于古之诸子,所以各学著书,昭后世。

”他以先秦诸子为论辩的起点,来立言万世,探究论体文的源流,都提到了先秦诸子。

而发展到《荀子》,就已经体现出了“论”体文体制的成熟和定型,那么本文就从《荀子?天论》篇着手,重点探究一下关于《荀子》中的“论”体文。

一、研精一理《荀子?天论》篇集中地反映了荀子的唯物主义的自然观,全篇阐述了他对天的看法,对天的问题做出了唯物主义的解释。

荀子在《天论》的开篇就提出了自己的论点“天行有常”,他驳斥了先前的“天命观”,指出了“天”是一种客观存在,有他自身的规律,为了论证“天行有常”这个观点,他指出了“应之以治则吉,应之以乱则凶”。

他指出了自然界存在着的不以任何人的意志为转移的规律的客观性。

“不为而成,不求而得,夫是之谓天职”“天职”就是自然界本身所具有的职能,荀子这里所说的这种职能,正是表明自然界运动变化的客观性。

他得出结论说:“天有常道矣,地有常数矣”。

“常道”、“常数”,就是一定的规律或法则,自然界就是按照它自身的规律运动变化的。

为了使他的观点更准确,他举出了很多例子“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施。

万物各得其和以生,各得其养以成”他认为这些都是自然界自身的运动规律所形成的,属于自然现象,自然现象人们是不用惧怕的。

荀子用了很多现象事实来论证“天”是自然界这一唯物主义观点,给关于“天”决定人们的命运的谬论以有力的批判,人们就不必要“畏天命”。

因此,荀子关于“天”的唯物主义观点,否定了“上帝”,否定了鬼神,否定了“天命”,这正是为新兴地主阶级彻底推翻没落奴隶主阶级的反动统治提供了理论根据。

《荀子》中的所有“论”体文,基本都采用了这一写作模式,以意名篇,围绕中心展开论述,详细而又严谨的论证自己所提出的观点,体式严整,立意统一,纲目昭然。

观点⼁张志强:《荀⼦·天论》“制天命⽽⽤之”重探《荀⼦·天论》“制天命⽽⽤之”重探作者简介⼁张志强,哲学博⼠,现为内蒙古⼤学哲学学院副教授。

原⽂载⼁《孔⼦研究》,2022年第1期。

摘要:《荀⼦·天论》“制天命⽽⽤之”的含义,通常认为是掌握⾃然规律⽽利⽤它,这种解释是把“制天命⽽⽤之”模糊化为“制天⽽⽤之”,却没有对“命”字给出明确解释,既没有坚实的⽂本依据,也不符合《天论》主旨,合理的解释应为“裁制天所禀赋的⾃然材性⽽利⽤之”。

《天论》乃⾄《荀⼦》全书认为,⼈在天⾯前并不能为所欲为,⼈只能在承认天所造就、原本就有的⾃然材性的前提下,进⾏裁制、改造、利⽤等活动,其核⼼逻辑是“天⽣⼈成”。

“制天命⽽⽤之”被错误地理解为“掌握⾃然规律⽽利⽤它”,⼀个重要原因是受到哲学史研究惯性的影响,潜意识地把“天命”理解为范畴、概念,却没有注意到“天命”⾸先是先秦诸⼦重要的观念⽤语之⼀,⽽对观念流变的忽略,往往是哲学史研究进路的盲点所在。

关键词:荀⼦;“制天命⽽⽤之”;天命;裁制;观念史众所周知,《荀⼦·天论》篇中有⼀句⽿熟能详的表达——“制天命⽽⽤之”,它与同样出⾃该篇的“明于天⼈之分”,⼀起构成荀⼦关于天⼈关系的两个⽴论。

在过去的中国哲学史书写中,“制天命⽽⽤之”被誉为“⼈定胜天”的光辉典范,成为传统哲学中富含⼈本主义、⼈⽂精神的⼀个例证。

坊间的教科书、通论通史类著作及部分代表性研究著作,多把这句话理解为“掌握⾃然规律⽽利⽤它”1。

显然,这样的理解,是把“天命”解释为“⾃然规律”,再把“制”引申为“掌握”。

然⽽,如果我们把“制天命⽽⽤之”句,放在《天论》乃⾄《荀⼦》全书的语境中,进⽽再放在先秦哲学“命”“天命”等观念的演变脉络中,则不能不对这些理解产⽣疑问,⽽这样的疑问最终⼜聚焦在对“制天命⽽⽤之”的释读上。

对于此,部分学者早就有所察觉,但可惜没有说透2。

⽬前学界就此问题的研究现状可梳理如下:(⼀)义理层⾯,主要聚焦于荀⼦对“天”的态度——荀⼦究竟是改造天、掌握天为⼈所⽤,还是⼈与天各⾏其职?多数学者认为,《荀⼦》虽然说“制天命⽽⽤之”,但仍然保留“天⼈合⼀”的成分,故有学者据此总结两者可以并存,相互之间并不⽭盾。