河洛姓氏源流—行业姓氏知多少

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:5

中国姓氏图腾及发源地大全,快看看你的姓氏起源于哪里(二)关于很多家人都在问小编,怎么没有找到自己的姓氏图腾及起源,在此小编表示非常的歉意,因为相关的资料比较多,还在努力查阅相关资料,小编在这里给家人们说声对不起,后期小编会继续更新图腾及起源,不能说全部更新,至少会把能够查阅到的都更新出来给家人们,尽力让家人们都能在小编这里找到自己姓氏图腾及起源。

在此也非常感谢这段时间以来,家人们对小编的支持与关注!感谢……邓姓主要源自:曼姓。

源于曼姓,出自商高宗武丁给叔父曼季的封地,史称邓国(河南邓县),属于以国名为氏。

《贵姓何来》关于邓姓的解释:“邓氏出自曼姓,是以国名为氏的。

在殷商时期,国王武丁封他的叔父为邓侯,建立邓国,故址在今河南邓县(今邓州市)。

春秋时,邓国为楚国所灭,其国君的后代有的就用国名'邓’作自己的姓氏。

”两周时期,邓国是周王朝南方较为重要的诸侯国之一,历经西周、春秋,一直延续了有六百多年,后邓况徙居南阳新野。

楚灭邓后,楚公子被封到邓陵,后称邓城,在今湖北襄樊市襄城郊区西北,其封邑楚公子的后代,姓“邓陵”。

递传到曼公第47代孙禹公,禹公中兴汉室,辅佐汉光武帝刘秀建立东汉王朝,因“云台首功”而受封为“云台二十八将之首”。

汉和帝刘肇在元兴元年(公元105年)去世,禹公孙女邓绥进入了刘氏东汉王朝权力中心,直至成为中国历史上第一个垂帘听政的皇后。

我邓氏家族也成了东汉王朝最具权势的外戚家族。

禹公世居新野,而新野在东汉时归南阳郡管辖,故我支邓氏在东汉因禹公“云台首功”、“禹公十三子,后世皆可法”被称为南阳郡邓氏。

自曼季之后,邓国历、邓晁侯→邓徽侯→邓庆侯→邓恒侯→邓昆侯→邓忠侯→邓辉侯→邓浩侯→邓煦侯→邓杞侯→邓熹侯→邓怡侯→邓沛侯→邓壁侯→邓淳侯→邓衡侯→邓略侯→邓宣侯→邓尚侯→邓粹侯→邓明侯,计二十二代,经六百余年,连续世袭侯爵,这是邓氏先世的鼎盛时期。

亡国之后的邓侯子孙,为纪念故国便以国名为姓氏,称邓氏,史称邓氏正宗,亦称曼姓邓氏。

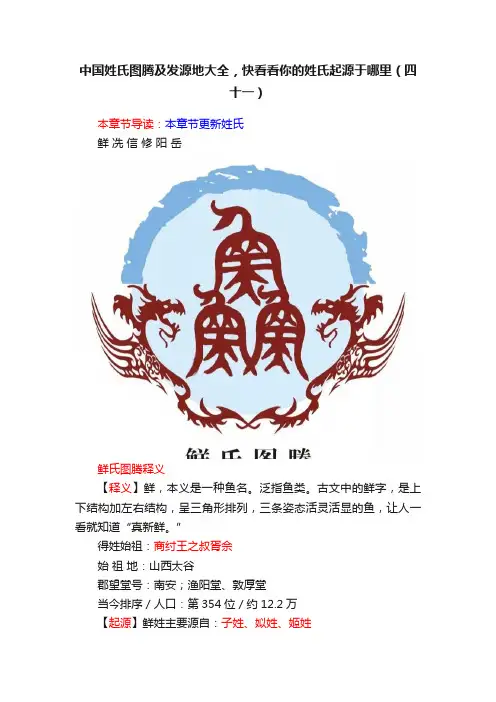

中国姓氏图腾及发源地大全,快看看你的姓氏起源于哪里(四十一)本章节导读:本章节更新姓氏鲜冼信修阳岳鲜氏图腾释义【释义】鲜,本义是一种鱼名。

泛指鱼类。

古文中的鲜字,是上下结构加左右结构,呈三角形排列,三条姿态活灵活显的鱼,让人一看就知道“真新鲜。

”得姓始祖:商纣王之叔胥佘始祖地:山西太谷郡望堂号:南安;渔阳堂、敦厚堂当今排序/人口:第354位/约12.2万【起源】鲜姓主要源自:子姓、姒姓、姬姓1、源于子姓。

周武王封箕子于朝鲜,因氏。

(《风俗通》)箕子名胥馀,商纣王叔父。

2、蜀之鲜氏系自鲜于复姓所改。

(《姓氏考略》)鲜于姓源于子姓。

周武王封箕子于朝鲜,支子孙仲食采于,子孙因合鲜于为姓。

(《风俗通》)3、定州鲜于氏,出自春秋时狄国鲜虞国,(《姓氏考略》)鲜虞,春秋时小国,为白狄一支,战国时改称中山,后灭于晋,子孙以国名为氏,(《古今姓氏书辩证》)鲜虞,原为子姓,后改姬姓,战国时灭于赵,子孙以鲜虞、鲜于为氏,后有人简化为鲜氏。

4、春秋时齐国大夫申鲜虞避齐庄公之难,奔楚为右尹,食采于申,(《古今姓氏书辩证》)其子孙以申鲜、鲜虞、鲜于、申、鲜为氏。

5、源于鲜阳氏。

青海湟有鲜水,居于鲜水之阳者以地名氏。

(《姓氏考略》)汉有扬州刺史鲜阳戬,鲜阳氏后裔有人简化为鲜氏。

6、源于鲜卑族。

鲜卑,东胡一支,因居鲜卑山,故号鲜卑,因氏。

(《魏氏补证》)金有鲜卑彦明,元有开国侯鲜卑仲吉,鲜卑氏后代人简化为鲜氏、卑氏。

7、源于姒姓,出自原故帝王夏禹后裔,属于帝王赐改姓为氏。

按家谱文献《山西蒲州鲜氏族谱》的记载,夏禹,姓姒,名禹,字高蜜,乃轩辕黄帝之后裔颛顼高阳之孙鲧之子。

禹王为尧之司空,后为舜之大臣,后受舜禅位,以金德王为天子,因治水有功,乃铸九鼎以蒙九洲,建都安邑便是禹都(今河南登封古阳城),在位三十七年。

夏禹之后传位一十七主,共立四百四十一年天下,至夏桀,其有三弟名叫姒亭,因兄长夏桀无道,故逃于蒲州(今山西蒲县),当成汤伐夏桀,押于南巢,汤为天子,诏姒亭回朝加封。

姓氏的起源与职业分工姓氏的起源可以追溯到古代社会,当时人们为了区分彼此的身份和家族来历,开始采用姓氏。

姓氏不仅是一个人身份的象征,更是人们对自己血缘和家族渊源的认同。

最早的姓氏可以追溯到约五千年前的中国,当时人们主要以部落和氏族为单位居住,以姓氏来区分不同的家族。

这些姓氏大多与自然现象、动物、行业以及地理环境有关。

例如,以动物命名的姓氏如熊、马、龙等,以描述地理环境的姓氏如山、木、水等,以及描述行业或家族属性的姓氏如农、铁、商等。

随着社会的不断演变,职业分工成为经济发展的必然结果。

不同职业的出现使得人们需要更加明确地区分自己的身份,姓氏也开始与职业关联起来。

在古代中国,许多姓氏都与特定的职业相关。

例如,姓程的人通常从事测量和绘图的工作,姓钓的人则是以捕鱼为生,姓裘的人则是制作皮革制品的工匠。

除了中国,世界各地的姓氏也与职业分工密切相关。

在英国,姓氏中常常包含有关农业、手工业和商业等行业的信息。

例如,姓Smith的人在古代往往是金属铁匠,姓Taylor的人是缝纫工人,而姓Baker的人则是面包师傅。

随着时间的推移,人们开始以其他方式命名,姓氏的与职业关联逐渐减弱。

然而,某些姓氏仍然与特定的职业相关,这使得在维持一定程度的职业传承和血脉延续方面发挥了重要作用。

这种职业相关的姓氏传承有时会成为家族自豪感的源泉,并激励着后代从事同样的职业。

虽然现代社会中人们的姓氏不再被严格限制于特定职业的起源,但姓氏对于个体身份的意义仍然非常重要。

姓氏不仅代表着一个人的家族渊源,更是血脉传承的象征。

拥有相同姓氏的人们在一定程度上会感到彼此的亲近和认同,这也体现了人们对家族和血脉的尊重和传承。

总之,姓氏的起源与职业分工密不可分。

古代人们为了区分身份和家族关系而采用姓氏,并将姓氏与特定的职业联系起来。

尽管现代社会的姓氏命名已经摆脱了特定职业的束缚,但姓氏仍然代表着一个人的家族和血脉传承,成为人们身份认同的一部分。

无论职业如何变迁,姓氏的意义都将在人们心中永存。

姓氏源流与文化寻根课文一、姓氏的起源。

1. 起源于母系氏族社会。

- 在母系氏族社会,人们只知其母,不知其父。

所以很多古老的姓氏都带有女字旁,如姬、姜、姒、嬴等。

这些姓氏反映了当时女性在社会中的主导地位。

例如,姬姓是黄帝的姓,黄帝是华夏民族的始祖之一,许多姓氏都是由姬姓衍生而来的。

2. 以国名为姓。

- 周朝实行分封制,许多诸侯国都有自己的名称。

当这些诸侯国灭亡后,国民就以国名为姓。

齐、鲁、宋、卫等姓。

齐国是周朝的重要诸侯国,齐国灭亡后,其后人有的就以齐为姓。

3. 以官职为姓。

- 古代有各种官职,当官职世袭或者后人以祖先的官职为荣耀时,就以官职为姓。

像司马,在古代是掌管军事的官职,司马相如就是姓司马。

司徒是管理土地和民众教化的官职,后人也有以司徒为姓的。

4. 以居住地为姓。

- 如果一个家族居住在某个地方,就可能以这个地方的名称为姓。

东门、西门、东郭、南郭等姓。

居住在城东门附近的人可能就姓东门,这种姓氏反映了家族的居住方位。

5. 以祖先的字或名为姓。

- 孔子名丘,字仲尼,他的后代有以孔为姓的。

另外,孟孙氏、叔孙氏、季孙氏等,都是以祖先的字为姓的家族。

6. 少数民族改姓。

- 在民族融合的过程中,少数民族的姓氏也逐渐汉化。

例如,北魏孝文帝改革,推行汉化政策,鲜卑族的很多姓氏都改成了汉姓。

如拓跋氏改为元氏,独孤氏改为刘氏等。

这一举措促进了民族间的交流与融合,丰富了汉族姓氏的来源。

二、姓氏的文化内涵。

1. 家族传承的标志。

- 姓氏是家族传承的重要标志,它将同宗同族的人联系在一起。

通过姓氏,人们可以追溯自己的家族渊源,了解家族的迁徙历程和发展脉络。

在一些家族的族谱中,详细记载了家族成员的姓名、辈分、出生年月、生平事迹等信息,这些族谱是家族文化传承的重要载体。

2. 反映社会结构和文化传统。

- 姓氏的分布和传承反映了社会结构和文化传统。

在中国古代,姓氏有着严格的等级制度。

一些名门望族的姓氏在社会上享有较高的地位,他们往往有着深厚的文化底蕴和家族传统。

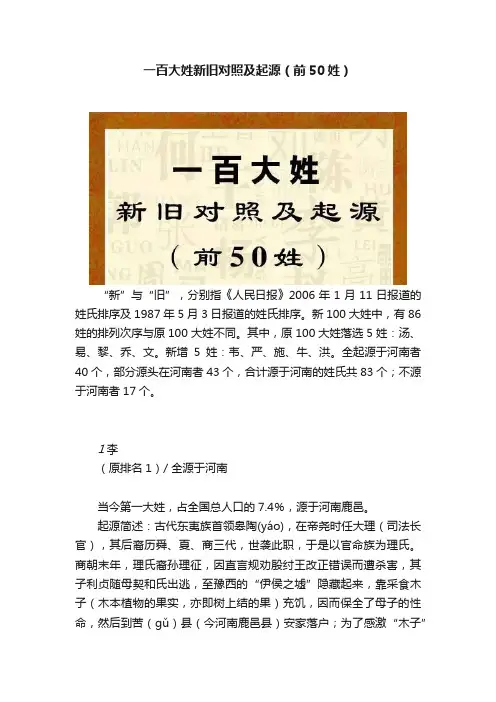

一百大姓新旧对照及起源(前50姓)“新”与“旧”,分别指《人民日报》2006年1月11日报道的姓氏排序及1987年5月3日报道的姓氏排序。

新100大姓中,有86姓的排列次序与原100大姓不同。

其中,原100大姓落选5姓:汤、易、黎、乔、文。

新增5姓:韦、严、施、牛、洪。

全起源于河南者40个,部分源头在河南者43个,合计源于河南的姓氏共83个;不源于河南者17个。

1李(原排名1)/ 全源于河南当今第一大姓,占全国总人口的7.4%,源于河南鹿邑。

起源简述:古代东夷族首领皋陶(yáo),在帝尧时任大理(司法长官),其后裔历舜、夏、商三代,世袭此职,于是以官命族为理氏。

商朝末年,理氏裔孙理征,因直言规劝殷纣王改正错误而遭杀害,其子利贞随母契和氏出逃,至豫西的“伊侯之墟”隐藏起来,靠采食木子(木本植物的果实,亦即树上结的果)充饥,因而保全了母子的性命,然后到苦(gǔ)县(今河南鹿邑县)安家落户;为了感激“木子”的保命之功,同时躲避殷纣王的追缉,又因理、李同音通用之故,自利贞开始改理氏为李氏。

2王(原排名2)/ 部分源于河南当今第二大姓,占全国总人口的7.2%,源于河南卫辉、洛阳及山东泰山等地。

起源简述:王姓是一个多源的姓氏,有出自子姓之王、出自姬姓之王、出自田姓之王,大抵都是王族的后代,故号曰王氏。

其中,世系清晰、繁衍昌盛的是出自姬姓、源于河南洛阳的王氏。

东周灵王的太子姬晋,因直谏被废为庶人,其子宗敬在东周任司徒,被时人称为“王家”,以后便以王为氏。

出自姬姓之王还有两支:一是周文王姬昌第15子毕公高的后裔,因系王族,故以王为氏;二是战国时魏国(祖先姓姬)公子无忌之孙卑子,当魏国被秦灭掉后逃往泰山,被时人呼为“王家”,以后便以王为氏。

出自子姓之王形成最早,是比干的后代。

比干为子姓,是商王太丁之次子,被殷纣王杀害后,葬于汲郡(今河南卫辉),其守陵墓的子孙,以本为王族之故而改姓王氏。

出自田姓的王氏,是齐王田和的后裔。

中华姓氏大辞典引言中华姓氏是中国人的姓氏,是构成中国统一民族的一个重要特征。

过去几千年来,中华民族形成了丰富多样的姓氏体系。

姓氏在中国文化中扮演着重要的角色,不仅关系到个人身份的认定,而且反映了家族的渊源和社会地位。

本文将为读者介绍中华姓氏的历史背景、分类方法、起源和发展等相关内容,希望能够帮助读者更好地了解和认识中华姓氏文化。

姓氏的历史背景在古代中国,人们通常以姓作为自己的称呼,以此表明自己的身份和家族。

根据历史文献记载,早在殷商时期(公元前16世纪至公元前11世纪),人们就已经采用了姓氏制度。

而在春秋战国时期(公元前770年至公元前221年),姓氏制度更加完善,形成了一个庞大的姓氏体系。

自此以后,姓氏在中国社会中扮演着重要的角色。

在中国历史长河中,经历了多次王朝更替和社会变迁,姓氏的数量和形式也不断变化。

根据《百家姓》,中国现有姓氏超过四千种。

其中一些姓氏源远流长,有的可以追溯到数千年前的古代氏族。

姓氏的分类方法根据姓氏的起源和意义,可以将中华姓氏分为多个类别。

以下是常见的姓氏分类方法:1. 氏族姓氏氏族姓氏是最古老的姓氏形式,它主要由古代的氏族所拥有。

这些氏族在古代中国社会中拥有重要的地位和影响力。

例如:嬴姓、姬姓等。

2. 地域姓氏地域姓氏是根据当地的地名来命名的姓氏。

这些姓氏通常反映了特定地区的历史、文化和属性。

例如:北京、上海、广州等。

3. 字辈姓氏字辈姓氏是根据先祖名字中的字辈来命名的姓氏。

这些姓氏通常从上至下世袭,代代相传。

例如:李白、杜甫等。

4. 职业姓氏职业姓氏是根据祖先从事的职业或行业来命名的姓氏。

这些姓氏通常反映了祖先的职业特点和社会地位。

例如:张伯伦、钱钟书等。

5. 以物命名姓氏以物命名姓氏是根据某种物品或动物的名称来命名的姓氏。

这些姓氏通常表示家族与某种物品或动物有着特殊的关系。

例如:施耐庵、朱由校等。

姓氏的起源和发展中华姓氏的起源和发展与中国古代社会的政治、经济、文化等方面密切相关。

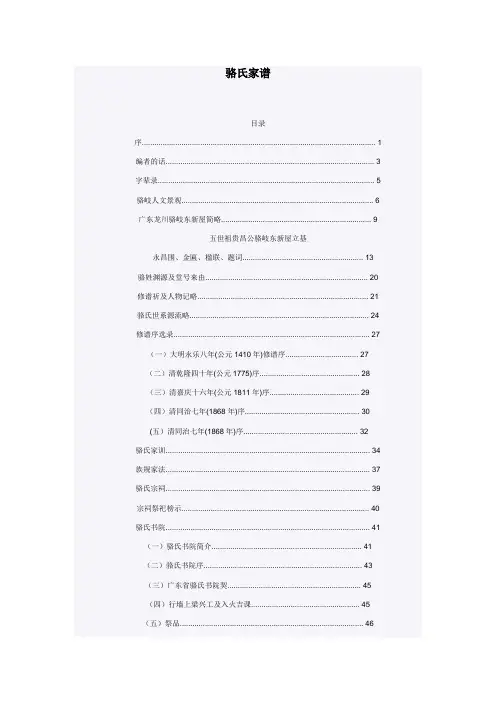

骆氏家谱目录序 (1)编者的话 (3)字辈录 (5)骆岐人文景观 (6)广东龙川骆岐东新屋简略 (9)五世祖贵昌公骆岐东新屋立基永昌围、金匾、楹联、题词 (13)骆姓渊源及堂号来由 (20)修谱祈及人物记略 (21)骆氏世系源流略 (24)修谱序选录 (27)(一)大明永乐八年(公元1410年)修谱序 (27)(二)清乾隆四十年(公元1775)序 (28)(三)清嘉庆十六年(公元1811年)序 (29)(四)清同治七年(1868年)序 (30)(五)清同治七年(1868年)序 (32)骆氏家训 (34)族规家法 (37)骆氏宗祠 (39)宗祠祭祀榜示 (40)骆氏书院 (41)(一)骆氏书院简介 (41)(二)骆氏书院序 (43)(三)广东省骆氏书院契 (45)(四)行墙上梁兴工及入火吉课 (45)(五)祭品 (46)(六)骆氏书院祝文 (47)(七)对联 (48)(八)条规 (49)骆家风范 (50)一.宾王公简介 (50)附1.代李敬业传檄天下文 (54)附2.家书选登 (55)二.骆秉章简介 (56)三.骆均光简介 (57)四.主掌州长第一人──记美籍华人骆家辉 (59)五.历史人物录 (61)历代始祖里居宅墓录 (67)子昌公考妣疑葬录 (69)太始祖成公至子昌公龙川落居直系源流 (70)一世祖子昌公裔孙迁徙概略 (73)中华人民共和国建国前后东新屋外出工作人员录 (81)本村移居录 (83)正始祖子昌公至五世祖脉系图 (85)高祖锦龙公大略 (86)正始祖子昌公大略 (88)正二世祖明先公 (90)二世祖明辅公 (90)二世祖明经公 (91)二世祖明纶公 (91)二世祖明哲公 (91)三世祖仲贤公脉系 (92)正三世祖仲礼公脉系 (93)正三世祖仲礼公 (93)正四世祖应忠公 (93)五世祖贵成公 (93)正五世祖贵昌公 (94)五世祖贵璋公 (94)五世祖贵聪公 (95)五世祖贵盛(芳)公 (95)五世祖贵隆公 (95)四世祖应庸公 (96)五世祖贵文公 (96)五世祖贵华公 (96)三世祖仲成公脉系 (97)三世祖仲义公脉系 (100)三世祖仲发公脉系 (100)正五世祖贵昌公脉系图(五世祖~七世祖) (101)正五世祖贵昌公脉系 (102)正六世祖法传公 (102)六世祖法信公 (102)六世祖法敏公 (103)六世祖法旺公 (103)七世祖文升公 (103)七世祖文德公 (104)七世祖文吉公 (104)七世祖文先公 (104)正六世祖法信公脉系图(六世祖~十一世祖) (105)文德公、文吉公脉系(八世祖) (106)文德公、文吉公脉系(九世祖) (108)文德公、文吉公脉系(十世祖) (111)文德公脉系(十一世祖) (113)文吉公脉系(十一世祖) (115)文德公脉系图(十一世祖~十五世祖) (116)文吉公脉系图(十一世祖~十五世祖) (117)文德公脉系(十二世祖) (118)文吉公脉系(十二世祖) (120)文德公脉系(十三世祖) (121)文吉公脉系(十三世祖) (125)文德公脉系(十四世祖) (127)文吉公脉系(十四世祖) (130)文德公裔孙芹芳、兰芳脉系图(十四世~廿三世) (132)文德公裔孙君称公脉系图(十四世~廿三世) (133)文德公裔孙君畅公、俊和公脉系图(十四世~廿三世) (134)文吉公裔孙朝燕公脉系图(十四世~廿一世) (135)文德公脉系(十五世祖) (136)文吉公脉系(十五世祖) (138)文德公脉系(十六世祖) (139)文吉公脉系(十六世祖) (142)文德公脉系(十七世祖) (143)文吉公脉系(十七世祖) (146)文德公裔孙开祯公脉系(十八世祖) (147)文德公裔孙君称公脉系(十八世祖) (148)文德公裔孙俊和公脉系(十八世祖) (151)文吉公裔孙朝燕公脉系(十八世祖) (153)文德公裔孙光烈、光勋脉系(十九世祖) (154)文德公裔孙君称公脉系(十九世祖) (156)文德公裔孙君畅公脉系(十九世祖) (159)文吉公裔孙朝燕公脉系(十九世祖) (161)文德公裔孙开祯公脉系(二十世祖) (163)文德公裔孙君称公脉系(二十世祖) (165)文德公裔孙俊和公脉系(二十世祖) (168)文吉公裔孙朝燕公脉系(二十世祖) (170)文德公裔孙开祯公脉系(二十一世祖) (173)文德公裔孙君称公脉系(二十一世祖) (175)文德公裔孙开善公脉系(二十一世祖) (177)文吉公裔孙朝燕公脉系(二十一世祖) (182)文德公裔孙开祯公脉系(二十二世祖) (182)文德公裔孙十八世焕章公脉系图(十八世-二十四世) (185)文德公裔孙君称公脉系(二十二世祖) (186)文德公裔孙开善公脉系(二十二世祖) (189)文德公裔孙开祯公脉系(二十三世祖) (191)文德公裔孙君称公脉系(二十三世祖) (192)文德公裔孙开善公脉系(二十三世祖) (196)文德公裔孙君称公脉系(二十四世祖) (197)六世祖法传公脉系图(六世~十五世) (203)十六世皇清,十七世纲昌、武昌脉系图(十六世~二十三世) (204)十八世陆和,十九世玉锦、化成、化威公脉系图(十八世~二十四世) (205)复修五世祖贵昌公祖屋理事会 (206)一、名誉顾问、顾问组长、顾问、正副理事、理事、秘书名单 (206)二、募捐信 (207)三、行墙上梁兴工及入伙吉课 (208)。

姓氏源流考上古24姓是什么(常见姓氏分布)

公安部户政管理研究中心24日发布#2021年全国姓名报告#。

根据报告,#姓氏在我国有着明显的地域分布特征#。

王、李、张等二十二个姓氏人口分布最多的省份是河南;陈、黄、吴等二十个姓氏人口分布最多的省份是广东;刘、孙、高等十二个姓氏人口分布最多的省份是山东;邹、熊、万三个姓氏人口分布最多的省份是江西。

常见复姓“聚居”的特点非常突出,复姓人口在个别省份的分布较为集中。

如,复姓“欧阳”33.86%的人口分布在湖南;复姓“上官”22.05%的人口分布在福建;复姓“皇甫”32.72%的人口分布在河南;复姓“令狐”75.60%的人口分布在贵州;复姓“诸葛”31.06%的人口分布在浙江;复姓“司徒”88.19%的人口分布在广东。

(记者熊丰)。

姓氏文化学者冯志亮解析骆姓的四大来源:任姓、姜姓、赢姓、姒姓骆骆姓是中国人常见的姓氏,在姓氏排行榜中列第一百六十三位,主要分布在广东,四川、贵州和浙江竿地。

当今骆姓人口大约占全国人口的0.073%,总人口大约有96万。

得姓始祖姜太公。

姜姓,吕氏,名尚,字子牙,一说字望,又称吕尚、吕望,号太公望。

商末周初著名军事家、政治家。

匡扶文王兴周,辅佐武王灭纣,是周朝第一开国功臣。

成王时封于齐,建都营丘(今山东淄博东),授以征讨五侯九伯之特权。

姜太公之后有公子骆,为别他族,子孙以其名为氏,称骆姓。

因姜太公功高盖世,智慧超群,于是骆姓子孙奉姜太公为骆姓得姓始祖。

一、姓氏意义与原始图腾骆,鬃尾黑色的白马,这是骆的本义。

其实骆有三种,即骆驼、骆马、骆羊,古人往往分不清这三种动物。

古代驯服野骆驼、野骆马、野骆羊的氏族以骆为原始图腾,氏族也称骆氏族。

被驯服的骆驼可以驮物,骆马可以驾车进行运输,中途中转或休息之地被称为骆驿。

引申之词有络绎不绝等。

二、姓氏起源与发展传承骆姓来源有四支:任姓、姜姓、赢姓、姒姓。

第一支出自任姓。

黄帝之后有十二姓,其一为任姓,任姓之后有谢、章、舒、洛等氏族,而洛氏族就是骆氏族,古时洛、骆通用。

骆人在夏朝以前生活在今陕西周至西南的骆谷、骆关一带,后东移陕西北洛水地区。

夏朝以后,进一步东迁到今河南的洛水。

这时候骆人已经形成大部落,称有洛氏。

商朝,由于与东夷族的杂居,一部分骆人改奉鸟为原始图腾,族名也改为雒。

这样北部骆人以游牧为主,最终被商朝赶出中原大地,向北迁移,在今内蒙古呼和浩特的古骆县定居。

南部的骆人定居洛水地区,建立了洛伯国,以农耕为主,后灭于商。

一部分骆人向西进人四川广汉北的古雒县地区。

西周初期,留在洛阳的骆人被封为子爵,在洛水上游建立骆国,不久也被西戎所灭。

几支骆人的后裔多以骆为氏。

第二支出自姜姓。

齐太公姜尚助周灭商有功,被封在齐,太公的后裔有名公子骆,其后以其名为氏。

姜姓骆氏有2800年的历史。

洛河人与客家人的迁徙来由

广东郑文蔚

河洛语,指古代黄河南部洛阳至郑州一带(称中州)所使用的一种语言,这种语言共有八个声调,犹如河洛之象、八卦之妙,变化无穷,后来,人们将这种语言称之为河洛语。

河洛语传至唐代时,便成为官方通用的一种语言。

随着唐、五代时期禁止大族聚居律例的推行,各姓氏开始了南迁的热潮,于是,林、黄、陈、郑、詹、邱、何、胡“八姓率先入闽”,据守着富饶的福建南部沿海一带。

他们所带来的“河洛语”,便在闽南地区继续使用,后人便把“河洛语”称之为“闽南语”。

随着人口的不断增长,闽南人随海而迁,遍布潮汕、海陆丰、惠东、雷州、湛江一带,远至东南亚各国。

客家语,则是宋代通用的官方语言,这种语言共有六个声调,比河洛话少了二个声调。

宋朝时期因为北方战事频繁,导致北人大量南迁福建一带,他们来到闽地,因为富饶的沿海地区已有密集的居民存在,只好定居山区。

因为宋代迁来的人语言与当地人的语言不同。

闽南人便把这些不同语言的人称之为客人、客家,这样才形成了客家语系。

客家语系多分布于闽北、浙江、赣南、粤北往西一带山区。

由此可见,先人迁徙,多数为方便语言的沟通而择处定居。

时至今日,无论是闽南语还是客家话,其口语用词都保这精炼的特点点——唐宋时期官方的文言色彩。

如今时过境迁,随着普通话的普及,这些珍藏在祖国边远地区的古汉语文化将被淡化或淹没。

为继承几千年的中华传统文化,继承华夏的历史文明,我们必须继续使用这些言简意尽的精萃语言。

研究河洛语与客家语的来由,有助于我们探索先人的迁移历史,辨别不同时期人物的祖籍提供一个很重要依据。

河洛文化的源流与演化河洛地区,是指包括今天的河南省和河北省南部的一片地方。

其历史悠久,拥有着深厚的文化底蕴。

这片土地上诞生了许多文化和思想,形成了独具特色的河洛文化。

河洛文化可以追溯到远古时期的新石器时代。

在那个时代,这里已经有了人类的踪迹。

充分反映了当时人类社会的文化活动。

随着时间的推移,在夏代、商代、周代等历史时期,河洛地区的文化得到了快速的发展。

这一时期,人们在这里创造了许多具有地方特色的文化产物,比如说兵器铸造、丝绸织造、青铜器制作等等。

随着历史的变迁,河洛地区的文化带来了一次又一次的融合,逐渐形成了特色鲜明的河洛文化。

这种文化的核心是“和合”思想,即一种既包容开放又有章法有度的态度。

河洛文化的人们善于沟通协调,注重人与人之间的和谐相处。

同时,河洛地区的物产也促进了文化的发展。

这里盛产黄河鲤鱼、香菇、香葱等特色食品,这些食品形成了独特的饮食文化。

在唐朝时期,河洛文化迎来了一个新的高峰。

这一时期,河洛地区成为了当时中原文化的中心之一。

文化人才辈出,诗文、书画等方面均有所创新和突破。

而且在唐朝时期,河洛地区的经济和文化繁荣,使之成为了全国的文化中心。

但随着时代的变迁,河洛文化的地位逐渐下降。

尤其在现代,随着全球化的到来,河洛地区的文化也面临一定的危机。

为了保护河洛文化的遗产,当代社会加大了文化保护力度。

在这方面,河洛地区也加快了文化产业的发展。

如发掘历史遗迹,开设文化主题博物馆,打造文化旅游等等。

河洛文化正在重新焕发出勃勃生机,成为了重要的文化资源点。

总之,河洛地区拥有着无比丰富的文化遗产。

这里的文化企业可以为当地经济的发展注入新动力。

通过社会共同努力,河洛文化可以焕发出新的生机,成为中国文化的亮点之一。

河洛文化的源头及早期发展作者:张得水赵…文章来源:河南博物院网站点击数:64 更新时间:2008-4-7一、河洛地区与河洛文化在讨论河洛文化发展阶段之前,需要明确的两个概念:一个是河洛地区的文化,另一个是河洛文化。

河洛地区是一个区域性的概念,这里的河,指黄河,洛指洛水,河洛地区即为黄河中游和洛水流域的广大地区。

黄河中游是指黄河由河曲而东,经三门峡、孟津、荥阳、郑州、开封,直达兰考境内;洛水发源于陕西塚岭山,经陕西洛南、河南卢氏、洛宁、宜阳,进入洛阳偃师境汇集涧水、瀍河、伊河后至巩义南河渡注入黄河。

所以,河洛地区实际上指的就是以中岳嵩山为中心的狭义的中原地区。

在历史长河中,居住在河洛地区的先民创造了光辉灿烂的文化,并向四周辐射、延展。

河洛文化发源于河洛地区,但并不局限于河洛地区。

河洛地区的文化并不能与河洛文化划等号。

河洛地区在其早期的发展中,依靠得天独厚的地理条件,融汇四方,善于吸收四周地区文化的精华,起到了文化熔炉的作用,最终成为最早诞生文明的地方。

但在后期的发展中,伴随着河洛地区政权的交替,社会的动荡以及多次的人口迁徙,大大扩展了河洛文化的外延,所以河洛文化在这里又不仅仅是一个区域性文化的界定,它实际上又成了一个超时空的文化范畴。

这就要求我们在探讨河洛文化发展阶段时,要以发展的观点,既要看出到河洛文化在河洛地区的起源与形成,认同河洛文化为中华民族之根,中华文化之根,同时也应重视其在发展过程中的一些新特点。

尤其是在今天,河洛文化已融入中华大文化之中,但它作为文化之根,始终是增强民族凝聚力和向心力的力量源泉,在黄河上下、大江南北随处可以感受到河洛文化的影响和相互联系。

我们今天探讨河洛文化的起源、传承及影响,实际上重点探讨的就是河洛文化在连绵不断的发展中,如何由一个单纯性的区域性文化逐步向超时空的文化发展,构成中华文化的主要组成部分,并得出根在河洛的命题。

二、河洛地区的史前文化——河洛文化的源头之所以说河洛地区的史前文化是河洛文化的源头,是在于河洛地区史前文化的发展直接孕育了河洛文明。

中华姓氏起源脉络图,看看你的姓是从哪里来的中华姓氏起源脉络图兴熠嘉名馆:中华姓氏起源脉络图,看看你的姓是从哪里来的?中国姓氏的由来中国人在三皇五帝以前(距今约五千年),就有了姓。

据传说,姓的最早起源与原始民族的图腾崇拜有关。

氏族部落不但对图腾奉若神明,禁止食、杀、冒犯,而且把它作为本氏族统一的族号。

在原始部落中,图腾、族名和祖先名常常是一致的,久而久之,图腾的名称就演变成同一氏族全体成员共有的标记——姓。

姓的形成除与图腾关系密切外,还与女性分不开。

那时是母族社会,只知有母,不知有父。

所以‘姓’是‘女’和‘生’组成,就说明最早的姓,是跟母亲的姓。

据考古学资料表明,西周铜器铭文中,可以明确考定的姓不到三十个,但大多数都从女旁,如:姜、姚、姒、姬、娲、婢、妊、妃、好、赢等等。

不仅古姓多与‘女’字相关,就连‘姓’这个字本身也从女旁,这大概是母系氏族制度的一个特征性产物。

姓氏在最早期,其‘姓’与‘氏’有着不同的意义。

‘姓’如字面所示,是指女人生的子女,原义是同一个母亲所生的子女就是同姓。

随着社会由母系发展成父系社会,姓则由随母姓转为随父亲。

氏是从姓那儿派生出来。

由于同一祖先的子孙繁衍增多,而开始分散居各处后,各个分支的子孙除了会保留姓以外,还往往以生地、居住地、封国、封地、官职等为自己取一个称号作为标志,这就是‘氏’。

在当时一个家族的姓是永恒的,而氏却会时常变化。

名字有很多奥秘,测字更是乐趣多多,感兴趣的朋友可以百度搜索关注兴熠嘉名馆!夏、商、周的时候,人们有姓也有氏。

‘姓’是从居住的村落,或者所属的部族名称而来。

‘氏’是从君主所封的地、所赐的爵位、所任的官职,或者死后按照功绩,追加的称号而来。

氏的产生,最大量、最频繁的时代是周朝。

周朝初年,为控制被征服的广大地区,大规模地分封诸侯。

而这些诸侯国的后人即以封国名为氏。

另外,各诸侯国又以同样的方式对国内的卿大夫进行分封,大夫的后人又以受封国的名称为氏。

以后,各种形式的氏的来源又不断出现,并且氏的数量远远超过了姓的数量。

洛姓的历史和现状研究报告

洛姓是一个非常古老的姓氏,历史可以追溯到商代。

洛姓在中国

很常见,尤其是在河南、陕西、山西等省份。

本文将从历史、分布、

文化等角度对洛姓进行研究。

一、历史起源

据史书记载,洛姓起源于商代。

当时商朝的少康的后代中就有人

姓洛。

周朝的时候,洛国成为了一个小国,在洛阳下辖一大片土地,

而此时的洛姓也逐渐成为了当时统治集团的姓氏。

二、分布情况

洛姓主要分布在河南、陕西、山西等省份。

其中以河南省为主要

分布区,主要集中在郑州、洛阳、安阳等地。

三、文化及影响

洛姓是一个老字号的姓氏,有着悠久的历史。

在文化上,洛姓与

唐宋诗词文化有着千丝万缕的联系,许多有名的诗人、文人都有洛姓。

在经济上,洛姓也是一个富贵的姓氏,许多企业家、官员都姓洛。

洛姓在文化、经济领域中的影响力不容小觑,例如洛阳市便是以

洛姓命名的,该市有着悠久的历史和丰富的文化。

四、现状

随着人口的增长和流动,洛姓的分布也有所变化,尤其是在现代

城市化的过程中,洛姓的分布趋于多元化。

尽管如此,洛姓在中国仍

然具有很高的知名度,是一个值得研究的姓氏。

总之,洛姓是一个有着悠久历史和文化背景的姓氏。

随着社会的

发展进步,洛姓的分布、文化等方面也在发生着变化,但其影响力不

容小觑。

相信随着时间的推移,洛姓也会继续在中国这片土地上发扬

光大。

河洛姓氏源流—行业姓氏知多少工、农、商、学、兵、艺、师、陶、医、药、铁都是姓,归入行业姓氏。

查《洛阳市志》人口志,可知我市有行业姓氏中的农、商、学、师、陶、药、铁姓,没有工、兵、艺、医姓。

农姓来源有三:第一出自神农氏,是炎帝的后裔。

炎帝对农业有贡献,其后人中有的便以农为氏。

第二是以官名为氏。

远古时期,负责管理农事的官称为农正官,任此官职的人,其后代以官名中的“农”字为姓,称农氏。

第三,北宋时期,广西壮族人侬智高建立“南天国”,率众攻占南宁一带,自称“仁惠皇帝”。

北宋王朝遣大军围剿,侬智高战败,朝廷勒令其部族改为汉姓,于是一部分人改为赵姓,一部分人将侬字省去人旁,以农为姓。

偃师寇店镇有农姓人家。

商姓比较常见,在当今中国姓氏中排第244位,有近40万人。

早年我有一位朋友叫商伟帆,在洛阳地区地名办工作,

后来去了北京。

据他讲,成汤的后人皋辛隐居于商城之东,遂以商为姓。

其实,商姓还有其他来源:一是出自子姓,乃商王族的后裔,以国名为氏。

据《通志·氏族略》记载,“唐尧封帝喾之子契于此,传十四世至成汤,灭夏而有天下,以商为国号。

后商被灭于周,子孙以国为氏”。

二是黄帝的重孙被封于今陕西商县,其后代便以商为姓。

商姓历史名人很多。

周代数学家商高写了中国第一部数学著作《周髀算经》;春秋末年鲁国人商泽是孔子的弟子,为“七十二贤”之一;战国时期的商鞅,是为秦国奠定统一基础的功臣;明朝“科举超人”商辂,乡试、会试、殿试皆第一,分获解元、会元、状元三顶桂冠;中国末代探花商衍鎏是著名学者、书法家;大家熟悉的商承祚先生是古文字学家、金石篆刻家、书法家。

师姓在偃师市高龙镇、大口镇都有聚居地。

高龙镇师家寨有500多人姓师,该村东北有一坟地,内有明代墓碑,记

载该支师姓乃由山西洪洞县迁此;大口镇韩村也有师姓,查其来源,乃明朝万历年间由师家寨迁此,现有700多人。

师姓行业特点明显,来源之一是以技艺为氏。

据《元和姓纂》载,春秋战国时期,擅长乐技的人被称为师。

晋国有师旷,鲁国有师乙,郑国有师理、师惠、师触、师躅,皆为著名乐师。

其中晋国乐师旷双目失明,善于辨音,晋平公造编钟,惟师旷能听出音调失准。

说起师旷,还有一个故事:商末师延常为纣王作曲,乐声萎靡悦耳,纣王听而倦。

武王伐纣,师延携琴投濮水而死。

自此,水中常有靡靡之音传出,这就是“靡靡之音”的出处。

后来,卫灵公到晋国参加庆典,朝辞帝丘,暮宿濮上,夜半听见有萎靡之音时隐时现,微妙悦耳,遂召随行乐师涓询问,师涓说:“此乃靡靡之音。

”及到晋国,灵公赴宴,唤师涓曰:“过濮水所获妙曲,速援琴以助雅兴。

”未等师涓弹奏

完,晋国乐师旷制止道:“此为亡国之音,不可听!”这就是“亡国之音”的出处。

师旷的后人,自然也姓师。

陶姓一支出自唐尧,一支出自虞舜。

《元和姓纂》记载,尧担任部落首领之前,以制作陶器为业,其子孙中有人姓陶;西周初年,舜之裔孙虞思官至陶正(管理制陶的官),其子虞阏承袭父职,其子孙以官为氏,姓陶。

陶姓名人较多。

东晋名将陶侃是著名诗人陶渊明的祖上;陶渊明写有《桃花源记》,格调不俗;近代教育家陶行知最早关注乡村教育,其名言“捧着一颗心来,不带半根草去”,传递了一种无私奉献的精神。

我市陶姓颇多,此不赘述。

我市还有药姓,但没有医姓。

据说医姓很容易为小孩取名字,而药姓取名就不那么容易了。

有人开玩笑说,姓医的

可以取名“医生”,而姓药的不能取名“药品”,其实也未必。

药姓中就有取名“药生尘”者,立意非常好,化用了一副对联“但愿世间人无病,何妨架上药生尘”。

药姓传为乐毅后裔。

铁姓起源有二:第一出自子姓,乃商朝王公之后,以地名为氏。

春秋时卫国戚地有铁丘(今濮阳北),住在那里的商朝王公后人以铁为姓。

第二是出自他族,回族、满族、蒙古族中的铁姓较多,主要分布在西北、东北地区。

铁姓人口不多,没有进入中国姓氏前300位。

《洛阳市志》第二卷第629页显示我市有铁姓。