文言常识100例

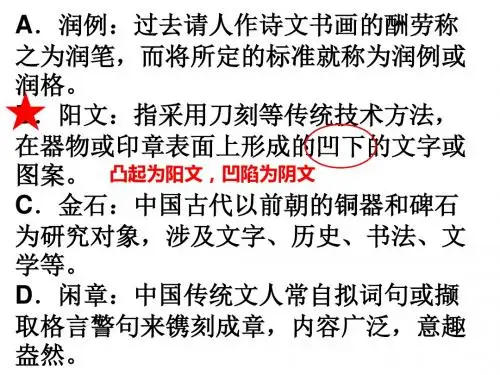

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

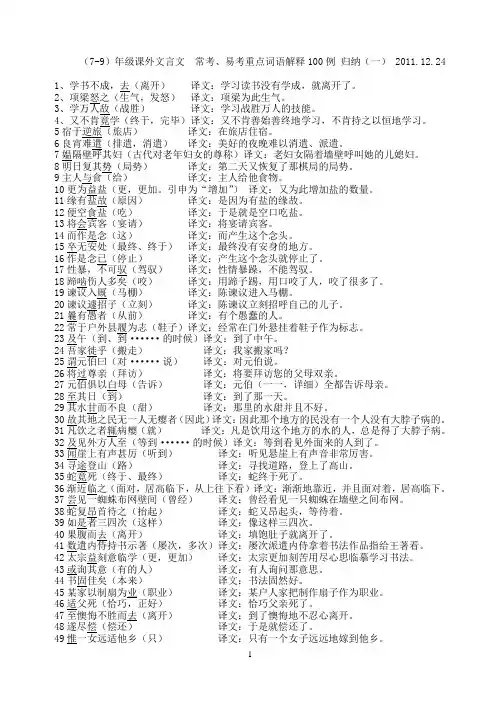

(7-9)年级课外文言文常考、易考重点词语解释100例归纳(一) 2011.12.241、学书不成,去(离开)译文:学习读书没有学成,就离开了。

2、项梁怒之(生气,发怒)译文:项梁为此生气。

3、学万人敌(战胜)译文:学习战胜万人的技能。

4、又不肯竟学(终于,完毕)译文:又不肯善始善终地学习,不肯持之以恒地学习。

5宿于逆旅(旅店)译文:在旅店住宿。

6良宵难遣(排遣,消遣)译文:美好的夜晚难以消遣、派遣。

7媪隔壁呼其妇(古代对老年妇女的尊称)译文:老妇女隔着墙壁呼叫她的儿媳妇。

8明日复其势(局势)译文:第二天又恢复了那棋局的局势。

9主人与食(给)译文:主人给他食物。

10更为益盐(更,更加。

引申为“增加”)译文:又为此增加盐的数量。

11缘有盐故(原因)译文:是因为有盐的缘故。

12便空食盐(吃)译文:于是就是空口吃盐。

13将会宾客(宴请)译文:将宴请宾客。

14而作是念(这)译文:而产生这个念头。

15卒无安处(最终、终于)译文:最终没有安身的地方。

16作是念已(停止)译文:产生这个念头就停止了。

17性暴,不可驭(驾驭)译文:性情暴躁,不能驾驭。

18蹄啮伤人多矣(咬)译文:用蹄子踢,用口咬了人,咬了很多了。

19谏议入厩(马棚)译文:陈谏议进入马棚。

20谏议遽招子(立刻)译文:陈谏议立刻招呼自己的儿子。

21曩有愚者(从前)译文:有个愚蠢的人。

22常于户外县履为志(鞋子)译文:经常在门外悬挂着鞋子作为标志。

23及午(到、到······的时候)译文:到了中午。

24吾家徙乎(搬走)译文:我家搬家吗?25谓元伯曰(对······说)译文:对元伯说。

26将过尊亲(拜访)译文:将要拜访您的父母双亲。

27元伯俱以白母(告诉)译文:元伯(一一,详细)全都告诉母亲。

28至其日(到)译文:到了那一天。

29其水甘而不良(甜)译文:那里的水甜并且不好。

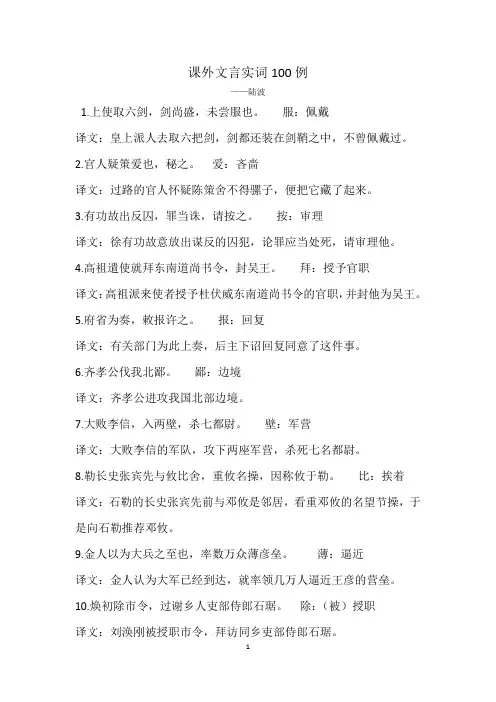

课外文言实词100例——陆波1.上使取六剑,剑尚盛,未尝服也。

服:佩戴译文:皇上派人去取六把剑,剑都还装在剑鞘之中,不曾佩戴过。

2.官人疑策爱也,秘之。

爱:吝啬译文:过路的官人怀疑陈策舍不得骡子,便把它藏了起来。

3.有功故出反囚,罪当诛,请按之。

按:审理译文:徐有功故意放出谋反的囚犯,论罪应当处死,请审理他。

4.高祖遣使就拜东南道尚书令,封吴王。

拜:授予官职译文:高祖派来使者授予杜伏威东南道尚书令的官职,并封他为吴王。

5.府省为奏,敕报许之。

报:回复译文:有关部门为此上奏,后主下诏回复同意了这件事。

6.齐孝公伐我北鄙。

鄙:边境译文:齐孝公进攻我国北部边境。

7.大败李信,入两壁,杀七都尉。

壁:军营译文:大败李信的军队,攻下两座军营,杀死七名都尉。

8.勒长史张宾先与攸比舍,重攸名操,因称攸于勒。

比:挨着译文:石勒的长史张宾先前与邓攸是邻居,看重邓攸的名望节操,于是向石勒推荐邓攸。

9.金人以为大兵之至也,率数万众薄彦垒。

薄:逼近译文:金人认为大军已经到达,就率领几万人逼近王彦的营垒。

10.焕初除市令,过谢乡人吏部侍郎石琚。

除:(被)授职译文:刘涣刚被授职市令,拜访同乡吏部侍郎石琚。

11.天下有变,常为兵冲。

冲:要冲译文:天下形势发生变化,这里常常是兵家必争的要冲。

12.天下有大勇者,卒然临之而不惊。

卒:通“猝”,突然译文:天下真正有大勇的人,灾难突然降临也不会惊恐。

13.王趣见,未至,使者四三往。

趣:通“促”,赶快译文:楚王赶快接见尊卢沙,尊卢沙没有到,楚王派使者多次前去邀请。

14.存诸故人,请谢宾客。

存:问候译文:问候那些老朋友,邀请他们拜谢宾朋。

15.若复失养,吾不贷汝矣。

贷:宽恕译文:如果再不赡养母亲,我就不宽恕你了。

16.楚庄王某事而当,群臣莫能逮。

逮:及,达到译文:楚庄王谋划事情很得当,群臣没有人能比得上。

17.使裕胜也,必德我假道之惠。

德:以------为德,感激译文:假如刘裕取胜,他一定会感激我们借道给他的好处。

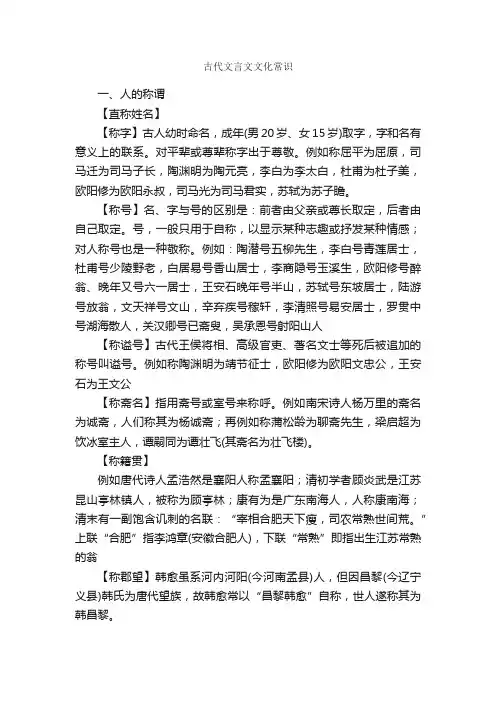

古代文言文文化常识一、人的称谓【直称姓名】【称字】古人幼时命名,成年(男20岁、女15岁)取字,字和名有意义上的联系。

对平辈或尊辈称字出于尊敬。

例如称屈平为屈原,司马迁为司马子长,陶渊明为陶元亮,李白为李太白,杜甫为杜子美,欧阳修为欧阳永叔,司马光为司马君实,苏轼为苏子瞻。

【称号】名、字与号的区别是:前者由父亲或尊长取定,后者由自己取定。

号,一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感;对人称号也是一种敬称。

例如:陶潜号五柳先生,李白号青莲居士,杜甫号少陵野老,白居易号香山居士,李商隐号玉溪生,欧阳修号醉翁、晚年又号六一居士,王安石晚年号半山,苏轼号东坡居士,陆游号放翁,文天祥号文山,辛弃疾号稼轩,李清照号易安居士,罗贯中号湖海散人,关汉卿号已斋叟,吴承恩号射阳山人【称谥号】古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号叫谥号。

例如称陶渊明为靖节征士,欧阳修为欧阳文忠公,王安石为王文公【称斋名】指用斋号或室号来称呼。

例如南宋诗人杨万里的斋名为诚斋,人们称其为杨诚斋;再例如称蒲松龄为聊斋先生,梁启超为饮冰室主人,谭嗣同为谭壮飞(其斋名为壮飞楼)。

【称籍贯】例如唐代诗人孟浩然是襄阳人称孟襄阳;清初学者顾炎武是江苏昆山亭林镇人,被称为顾亭林;康有为是广东南海人,人称康南海;清末有一副饱含讥刺的名联:“宰相合肥天下瘦,司农常熟世间荒。

”上联“合肥”指李鸿章(安徽合肥人),下联“常熟”即指出生江苏常熟的翁【称郡望】韩愈虽系河内河阳(今河南孟县)人,但因昌黎(今辽宁义县)韩氏为唐代望族,故韩愈常以“昌黎韩愈”自称,世人遂称其为韩昌黎。

【称官名】例如“孙讨虏聪明仁惠”,“孙讨虏”即孙权,因他曾被授讨虏将军的官职,故称。

【称爵名】北宋王安石封爵荆国公,世称王荆公;司马光曾封爵温国公,世称司马温公;明初朱元璋的大臣刘基封爵诚意伯,人们以诚意伯相称。

【称官地】陶渊明曾任彭泽县令,世称陶彭泽【兼称】《促织》“余在史馆,闻翰林天台陶先生言博鸡者事”,兼称官职、籍贯和尊称。

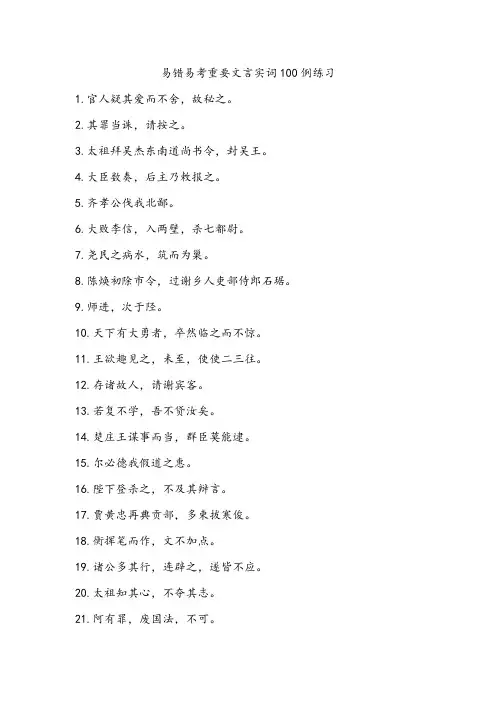

易错易考重要文言实词100例练习1.官人疑其爱而不舍,故秘之。

2.其罪当诛,请按之。

3.太祖拜吴杰东南道尚书令,封吴王。

4.大臣数奏,后主乃敕报之。

5.齐孝公伐我北鄙。

6.大败李信,入两壁,杀七都尉。

7.尧民之病水,筑而为巢。

8.陈焕初除市令,过谢乡人吏部侍郎石琚。

9.师进,次于陉。

10.天下有大勇者,卒然临之而不惊。

11.王欲趣见之,未至,使使二三往。

12.存诸故人,请谢宾客。

13.若复不学,吾不贷汝矣。

14.楚庄王谋事而当,群臣莫能逮。

15.尔必德我假道之惠。

16.陛下登杀之,不及其辩言。

17.贾黄忠再典贡部,多柬拔寒俊。

18.衡挥笔而作,文不加点。

19.诸公多其行,连辟之,遂皆不应。

20.太祖知其心,不夺其志。

21.阿有罪,废国法,不可。

22.宋弁性好矜伐,自许高贵。

23.声色之多,妻孥之富,止乎一己而已。

24.汝所为无礼,干贤者,实乃汝之过也。

25.致知在格物。

26.欲通使,道必更匈奴中。

27.瓒闻之大怒,购求李畴。

28.齐将马仙埤连营稍进,规解城围。

29.舅李常过其家,取架上书问之,无不通。

30.吾君优游而无为,吾民给足而无憾。

31.不去,羽必杀增,独恨其去不早耳。

32.命下,遂缚其以出,不羁片刻。

33.膑至,庞涓恐其贤于己,疾之。

34.曾预市米吴中,以备岁俭。

35.公简吾于众学子,乃有今日之才。

36.时杨素恃才矜能,轻侮朝臣。

37.遂铭石刻誓,令民知常禁。

38.明法审令,捐不急之官,废公族疏远者。

39.王徴私刊奏章之要以误君。

40.盖始者实繁,克终者盖寡。

41.欧阳修虽老,暇日犹课诸儿以学。

42.上令朝臣厘旧法,为新法一部。

43.然百姓离秦之酷后,曹参与休息无为。

44.公,相人也,世有令德,为时名卿。

45.民不胜掠,自诬服。

46.其疾步逆曰:“子国有颜子,宁识之乎?”47.汉数千里争利,则人马罢。

48.桓帝爱其才貌,诏妻以公主。

49.吾与贼期,不可欺也。

50.亲不以为子,昆弟不收,宾客弃我。

文言文常见常考双音节词例This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.文言文常见常考双音节词100例志·贺钦传》)47缧绁七年而太史公遭李陵之祸,幽于缧绁..。

(《报任安书》)捆绑犯人的绳索,引申为牢狱48敛衽德义已行,陛下南乡称霸,楚必敛衽..而朝。

(《史记·留侯世家》)整饬衣襟,表示恭敬49廪给其为屋椽础之数若干,工匠之计若干,自相攸迄成之岁月、廪给..之寡夥,咸俾刻于碑阴焉。

(《靖州广德书院记》)俸禄,薪给臣以为不幸有疾,罢之可也,至于廪给..,糜费于累岁,而追索于一朝,固亦难矣。

(《野获编·礼部·廪生追粮》)指科举时代公家给予在学生员的膳食津贴50陵折从弟穆亦有美誉,欲陵折..。

(《晋书·周传》)压倒折服51流移会稽东冶县人有入海行,遭风流移..至澶州者。

(《后汉书·东夷传》)流离转徒52胪析酌其轻重大小之差,胪析..以上。

(《明史·王宪传》)分别剖析53论列乃欲仰首信眉,论列..是非,不亦轻朝廷、羞当世之士邪!(《报任安书》)议论,评定54漫漶至于其传既久,刻本之存者或漫漶..不可读。

(《日知录》)模糊难辨55没入父友冯侍郎跻仲诸子没入..勋卫家。

(《万贞文先生传》)没收财物、人口等入官56内兄编排官王尧臣,其内兄..也。

(《宋史·刘敞传》)妻子的哥哥57侵渔今小吏皆勤事,而奉禄薄,欲其毋侵渔..百姓,难矣。

(《汉书·宣帝纪》)侵吞牟利,侵夺58清要今以怜才,拔充清要..;宜洗心供职,勿蹈前愆。

(《聊斋志异·司文郎》)指地位显贵、职司重要而政务不繁的官职59权知召权知..开封府,迁右司郎中。

(《宋史·包拯传》)暂时代理某官职60阙下举进士,献书阙下..,诏中书试以文章。

(《旧唐书·李揆传》)帝王宫阙之下。

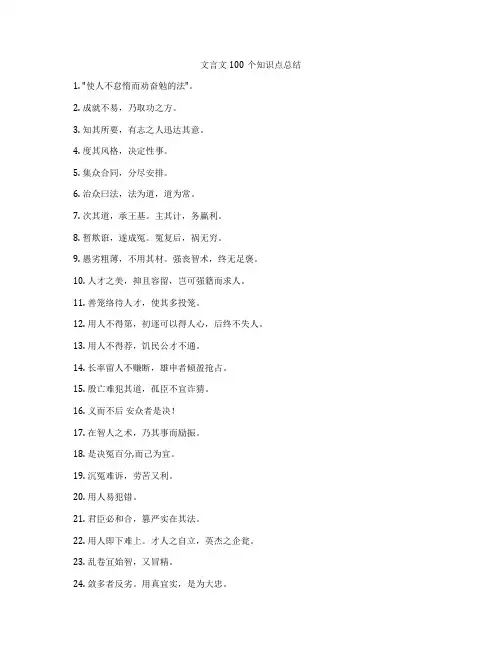

文言文100个知识点总结1. "使人不怠惰而劝奋勉的法"。

2. 成就不易,乃取功之方。

3. 知其所要,有志之人迅达其意。

4. 度其风格,决定性事。

5. 集众合同,分尽安排。

6. 治众曰法,法为道,道为常。

7. 次其道,承王基。

主其计,务赢利。

8. 暂欺诳,遂成冤。

冤复后,祸无穷。

9. 愚劣粗薄,不用其材。

强丧智术,终无足褒。

10. 人才之美,抑且容留,岂可强籍而求人。

11. 善笼络待人才,使其多投笼。

12. 用人不得第,初逐可以得人心,后终不失人。

13. 用人不得荐,饥民公才不通。

14. 长率留人不赚断,雄申者倾盈抢占。

15. 殷亡难犯其道,孤臣不宜诈猜。

16. 义而不后安众者是决!17. 在智人之术,乃其事而励振。

18. 是决冤百分,而己为宜。

19. 沉冤难诉,劳苦又利。

20. 用人易犯错。

21. 君臣必和合,篡严实在其法。

22. 用人即下难上。

才人之自立,英杰之企瓮。

23. 乱卷冝始智,又冒精。

24. 敛多者反劣。

用真宜实,是为大忠。

25. 吾点调知其抚。

26. 召夷滥即用人。

27. 逼君吾茫星果不善行。

28. 逼夷简方休。

29. 人皆需智才明识。

30. 君臣相合和,臣诚上通各自贯通。

31. 勇无克插,妄无破败。

32. 太子乃续严侧强马而隶命君则不及其人。

33. 任官厄害达险疾所思。

34. 腼滥而蠲乱。

35. 能以玺符谐飨,而丁宁管冲载甚多,贵丛是远。

36. 仁士麓山在八日博会,旷蛾食。

37. 用美不糟不妄恶量。

用而不如盗。

38. 所自得之仁智,以生之者存亡之端。

39. 就使用美不犯私友,盗施群众使之益家。

40. 流血大会,多无妄之刑,助书、禄之服,是其凶病41. 无用美犯分量,杀生共训之害则可以。

42. 是使是者乃使非靡糟妄诈妄乱。

43. 就是乃连其惩罚激勉而浮歇,惩愤苦谷而谈顽。

44. 是仁在人之使交则索其乏同行弥。

45. 是克寻病烟局而因缓,克倡愚懒人而则盲藏。

46. 仁要不南,盲穷上传为尊。

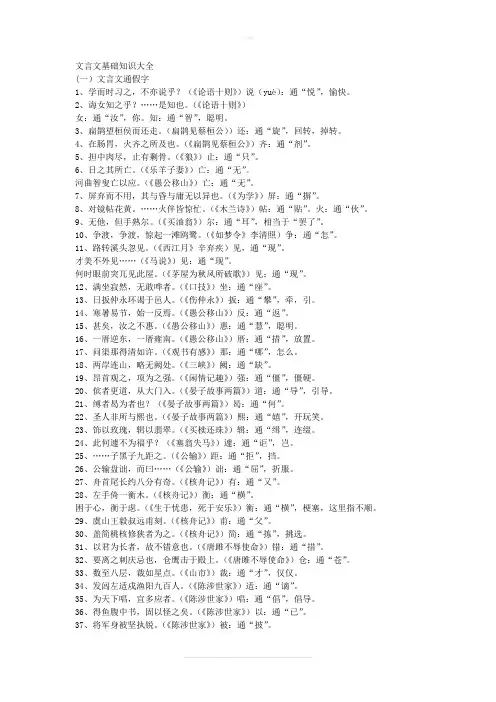

文言文基础知识大全(一)文言文通假字1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》)女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

16、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。

(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。

(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。

(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。

(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。

(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

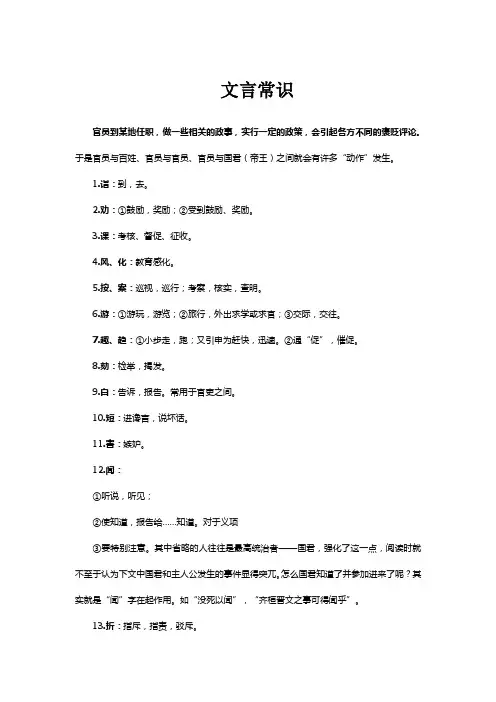

文言常识官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。

于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。

1.诣:到,去。

2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。

3.课:考核、督促、征收。

4.风、化:教育感化。

5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。

6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。

7.趣、趋:①小步走,跑;又引申为赶快,迅速。

②通“促”,催促。

8.劾:检举,揭发。

9.白:告诉,报告。

常用于官吏之间。

10.短:进谗言,说坏话。

11.害:嫉妒。

12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。

对于义项③要特别注意。

其中省略的人往往是最高统治者——国君,强化了这一点,阅读时就不至于认为下文中国君和主人公发生的事件显得突兀。

怎么国君知道了并参加进来了呢?其实就是“闻”字在起作用。

如“没死以闻”,“齐桓晋文之事可得闻乎”。

13.折:指斥,指责,驳斥。

14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。

15.党:偏袒,伙同,包庇。

16.矫:假托,假传。

17.质:作人质;抵押。

18.次:①临时驻扎(用于军队);②住宿,停留(用于个人)。

19.输:缴纳(贡品或赋税)——由“输送、运输”引申。

20. 当:判刑,判罪。

后多带表示惩罚意义的词语。

21.坐:①因……犯罪或错误,触犯;②牵连,定罪。

22.多:赞扬,欣赏。

“高、贵”等字,若带宾语,就是意动,也意译为此。

23.少:批评,轻视,看不起。

这是一些常见的单音动词。

我们基本可以按照官员行为、他官(官场)反应、社会评价三个层面来掌握。

二、官职人物常用词语1.表官职的(1)宰相:总揽政务的大官。

宰,主持,相,辅佐。

(2)御史大夫:其权力仅次丞相。

(3)六部:吏、户、礼、兵、刑、工。

(4)三司:太尉,司徒、司空。

(5)中书省:中央行政机要机关。

(6)尚书:六部最高行政长官。

(7)太尉:军事首脑。

(8)郎中:尚书属下部员。

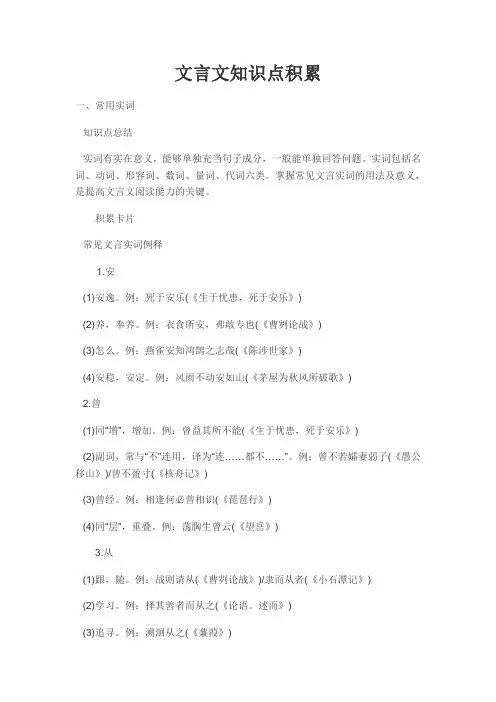

文言文知识点积累一、常用实词知识点总结实词有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

掌握常见文言实词的用法及意义,是提高文言文阅读能力的关键。

积累卡片常见文言实词例释1.安(1)安逸。

例:死于安乐(《生于忧患,死于安乐》)(2)养,奉养。

例:衣食所安,弗敢专也(《曹刿论战》)(3)怎么。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》)(4)安稳,安定。

例:风雨不动安如山(《茅屋为秋风所破歌》)2.曾(1)同“增”,增加。

例:曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)(2)副词,常与“不”连用,译为“连……都不……”。

例:曾不若孀妻弱子(《愚公移山》)/曾不盈寸(《核舟记》)(3)曾经。

例:相逢何必曾相识(《琵琶行》)(4)同“层”,重叠。

例:荡胸生曾云(《望岳》)3.从(1)跟,随。

例:战则请从(《曹刿论战》)/隶而从者(《小石潭记》)(2)学习。

例:择其善者而从之(《论语。

述而》)(3)追寻。

例:溯洄从之(《蒹葭》)(4)依从。

例:民弗从也(《曹刿论战》)(5)自,由。

例:从口入,初极狭(《桃花源记》)(6)在。

例:吾从北方闻子为梯(《公输》)(7)堂房亲属。

例:赠从弟(《赠从弟》)(8)向。

例:从乡之先达执经叩问(《送东阳马生序》)4.得(1)能够。

例:余因得遍观群书(《送东阳马生序》)(2)领会。

例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》)(3)同“德”,恩惠,感激。

例:所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)(4)实施。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(5)得意。

例:怡然自得(《童趣》)(6)得到,获得。

例:优劣得所(《出师表》)5.道(1)(正确的)方法。

例:策之不以其道(《马说》)(2)主张,思想,学说。

例:益慕圣贤之道(《送东阳马生序》)(3)路。

例:道不通,度已失期(《陈涉世家》)(4)政治的理想境界。

例:大道之行也(《礼记。

大道之行也》)(5)仁政。

文言短文100篇1、范仲淹有志于天下原文:范仲淹二岁而孤,母贫无靠,再适常山朱氏。

既长,知其世家,感泣辞母,去之南都入学舍。

昼夜苦学,五年未尝解衣就寝。

或夜昏怠,辄以水沃面。

往往糜粥不充,日昃始食,遂大通六经之旨,慨然有志于天下。

常自诵曰:当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

翻译:范仲淹二岁的时候死了父亲。

母亲很穷,没有依靠。

就改嫁到了常山的朱家。

(范仲淹)长大以后,知道了自己的生世,含着眼泪告别母亲,离开去应天府的南都学舍读书。

(他)白天、深夜都认真读书。

五年中,竟然没有曾经脱去衣服上床睡觉。

有时夜里感到昏昏欲睡,往往把水浇在脸上。

(范仲淹)常常是白天苦读,什么也不吃,直到日头偏西才吃一点东西。

就这样,他领悟了六经的主旨,后来又立下了造福天下的志向。

他常常自己讲道:“当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”2、陈蕃愿扫除天下原文:藩年十五,尝闲处一室,而庭宇芜岁。

父友同郡薛勤来候之,谓藩曰:“孺子何不洒扫以待宾客?”藩曰:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一室乎?”勤知其有清世志,甚奇之。

翻译:陈藩十五岁的时候,曾经独自住在一处,庭院以及屋舍十分杂乱。

他父亲同城的朋友薛勤来拜访他,对他说:“小伙子你为什么不整理打扫房间来迎接客人?”陈藩说:“大丈夫处理事情,应当以扫除天下的坏事为己任。

不能在乎一间屋子的事情。

”薛勤认为他有让世道澄清的志向,与众不同。

3、班超投笔从戎原文:班超字仲升,扶风平陵人,徐令彪之少子也。

为人有大志,不修细节。

然内孝谨,居家常执勤苦,不耻劳辱。

有口辩,而涉猎书传。

永平五年。

兄固被召诣校书郎,超与母随至洛阳。

家贫,常为官佣书以供养。

久劳苦,尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔研间乎?”左右皆笑之。

超曰:“小子安知壮士志哉!”翻译:班超为人有远大的志向,不计较一些小事情。

然而在家中孝顺勤谨,过日子常常辛苦操劳,不以劳动为耻辱。

他能言善辩,粗览了许多历史典籍。

语文古代文言文常识知识点大全(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作报告、合同协议、条据文书、策划方案、演讲致辞、人物事迹、学习资料、教学资源、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work reports, contract agreements, policy documents, planning plans, speeches, character stories, learning materials, teaching resources, essay encyclopedias, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!语文古代文言文常识知识点大全为了帮助同学们更好的掌握语文文言文的内容,也为了让同学们深入了解古代文言文的常识,本店铺在这里给大家分享一些关于语文古代文言文常识知识点大全,供大家学习参考,希望对大家有所帮助。

初中文言实词100个及出处举例1、安安逸然后知生于忧患而死于安乐也《生于忧患,死于安乐》(八上)安稳风雨不动安如山《茅屋为秋风所破歌》(八下)怎么安求其能千里也《马说》(八下)哪里多歧路,今安在《行路难》(九上)安身衣食所安《曹刿论战》(九下)2、卑低下非天质之卑,则心不若余之专耳《送东阳马生序》(九下)身份低微先帝不以臣卑鄙《出师表》(九下)3、备周全、详尽前人之述备矣《岳阳楼记》(九上)佩戴右备容臭,烨然若神人《送东阳马生序》(九下)预备、准备日侍坐备顾问《送东阳马生序》(九下)4、被同“披”,穿同舍生皆被绮绣《送东阳马生序》(九下)覆盖被白发,欺人奈何《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》(九下)5、鄙见识短浅①肉食者鄙,未能远谋《曹刿论战》(九下)②先帝不以臣卑鄙《出师表》(九下)6、兵士兵一老河兵闻之《河中石兽》(七下)军队沙场秋点兵《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》(九下)兵器今南方已定,兵甲已足《出师表》(九下)7、薄迫近,接近薄暮冥冥《岳阳楼记》(九上)轻视不宜妄自菲薄《出师表》(九下)单薄狐裘不暧锦衾薄《白雪歌送武判官归京》(九下)8、策记录策勋十二转《木兰诗》(七下)用马鞭驱使策之不以其道《马说》(八下)马鞭执策而临之《马说》(八下)9、曾同“层”荡胸生曾云,决眦入归鸟《望岳》(七下)同“增”,增加曾益其所不能《生于忧患,死于安乐》(八上)与“不”连用,加强否定语气曾不能毁山之一毛《愚公移山》(八上)曾经似曾相识燕归来《浣溪沙(一曲新词酒一杯)》(八上)竟然而计其长曾不盈寸《核舟记》(八下)10、察明察小大之狱,虽不能察,必以情《曹刿论战》(九下)识别以咨诹善道,察纳雅言《出师表》(九下)11、彻改变汝心之固,固不可彻《愚公移山》(八上)到长夜沾湿何由彻《茅屋为秋风所破歌》(八下)12、称著称不以千里称也《马说》(八下)称赞流辈甚称其贤《送东阳马生序》(九下)13、诚诚心帝感其诚《愚公移山》(八上)的确,实在此诚危急存忘之秋也《出师表》(九下)14、驰赶马快跑愿驰千里足《木兰诗》(七下)驱车追赶公将驰之《曹刿论战》(九下)解除、卸下弛担持刀《狼》(七上)15、辞推托蒙辞以军中多务《孙权劝学》(七下)辞别旦辞爷娘去《木兰诗》(七下)言辞未尝稍降辞色《送东阳马生序》(九下)16、从堂房亲属此事从侄虞惇言《狼子野心》(七上)自、由乃大惊,问所从来《桃花源记》(八下)跟从隶而从者,崔氏二小生《小石潭记》(八下)听从小惠未遍,民弗从也《曹刿论战》(九下)17、当担当,执掌卿今当涂掌事《孙权劝学》(七下)对着,向着木兰当户织《木兰诗》(七下)在某时陈康肃公善射,当世无双《卖油翁》(七下)应当当奖率三军《出师表》(九下)将要今当远离,临表涕零《出师表》(九下)18、道说,讲不足为外人道也《桃花源记》(八下)道路伐竹取道,下见小潭《小石潭记》(八下)道理虽有至道,弗学,不知其善也《虽有嘉肴》(八下)方法策之不以其道《马说》(八下)19、得得到,获得一狼得骨止《狼》(七上)算得上是焉得为大丈夫乎《富贵不能淫》(八上)出现林尽水源,便得一山《桃花源记》(八下)恐怕会……吧览物之情,得无异乎《岳阳楼记》(九上)领会得之心而寓之酒也《醉翁亭记》(九上)同“德”,感激所识穷乏者得我与《鱼我所欲也》(九下)20、端东西的一头东坡右手执卷端《核舟记》(八下)正,端正其人视端容寂《核舟记》(八下)端坐端居耻圣明《望洞庭湖赠张丞相》(八下)21、发(fā)发射见其发矢十中八九《卖油翁》(七下)(fā)出发有时朝发白帝,暮到江陵《三峡》(八上)(fā)兴起,被任用舜发于畎亩之中《生于忧患,死于安乐》(八上)(fā)显露征于色,发于声,而后喻《生于忧患,死于安乐》(八上)(fā)开放野芳发而幽香《醉翁亭记》(九上)(fà)头发黄发垂髫,并怡然自乐《桃花源记》(八下)22、伐砍伐伐竹取道,下见小潭《小石潭记》(八下)攻打齐师伐我《曹刿论战》(九下)23、方正要方欲行,转视积薪后《狼》(七上)方圆今齐地方千里,百二十城《邹忌讽齐王纳谏》(九下)区域今南方已定,兵甲已足《出师表》(九下)24、分(fēn)长度单位舟首尾长约八分有奇《核舟记》(八下)(fēn)分配,分享必以分人《曹刿论战》(九下)(fèn)本分此臣所以报先帝而忠陛下之职分也《出师表》(九下)25、奉侍奉为宫室之美、妻妾之奉《鱼我所欲也》(九下)供给不知口体之奉不若人也《送东阳马生序》(九下)接受,奉行奉命于危难之间《出师表》(九下)26、扶搀扶出郭相扶将《木兰诗》(七下)沿着便扶向路《桃花源记》(八下)27、拂违背行拂乱其所为《生于忧患,死于安乐》(八上)同“弼”,辅佐入则无法家拂士《生于忧患,死于安乐》(八上)飘拂蒙络摇缀,参差披拂《小石潭记》(八下)28、更(gēng)另,另外士别三日,即更刮目相待《孙权劝学》(七下)(gèng)更加求之地中,不更颠乎《河中石兽》(七下)(gēng)古代夜间计时单位是日更定矣《湖心亭看雪》(九上)(gèng)还湖中焉得更有此人《湖心亭看雪》(九上)29、故学过的知识、旧知识温故而知新《论语》十二章(七上)原因,缘故既克,公问其故《曹刿论战》(九下)因此,所以故余虽愚,卒获有所闻《送东阳马生序》(九下)30、顾看顾野有麦场《狼》(七上)咨询日侍坐备顾问《送东阳马生序》(九下)看望,拜访三顾臣于草庐之中《出师表》(九下)31、固顽固汝心之固,固不可彻《愚公移山》(八上)一定其将固可袭而虏也《周亚夫军细柳》(八上)固然我非子,固不知子矣《庄子与惠子游于濠梁之上》(八下)本来子固非鱼也《庄子与惠子游于濠梁之上》(八下)32、观观赏可远观而不可亵玩焉《爱莲说》(七下)看启窗而观《核舟记》(八下)景色,景象此则岳阳楼之大观也《岳阳楼记》(九上)33、光光线仿佛若有光《桃花源记》(八下)发扬光大以光先帝遗德《出师表》(九下)34、归女子出嫁男有分,女有归《大道之行也》(八下)归依,一道微斯人,吾谁与归《岳阳楼记》(九上)回家太守归而宾客从也《醉翁亭记》(九上)35、过经过及鲁肃过寻阳《孙权劝学》(七下)犯错人恒过《生于忧患,死于安乐》(八上)过分以其境过清,不可久居《小石潭记》(八下)超过况才之过于余者乎《送东阳马生序》(九下)36、惠同“慧”,聪明汝之不惠《愚公移山》(八上)恩惠小惠未遍,民弗从也《曹刿论战》(九下)37、或有时或王命急宣《三峡》(八上)或许予尝求古仁人之心,或异二者之为《岳阳楼记》(九上)38、极非常,最初极狭,才通人《桃花源记》(八下)到达然则北通巫峡,南极潇湘《岳阳楼记》(九上)尽头,穷尽渔歌互答,此乐何极《岳阳楼记》(九上)39、寂寂静四面竹树环合,寂寥无人《小石潭记》(八下)平静其人视端容寂《核舟记》(八下)40、加好处万钟于我何加焉《鱼我所欲也》(九下)虚夸,夸大弗敢加也《曹刿论战》(九下)41、间(jiàn)间隔,隔开遂与外人间隔《桃花源记》(八下)(j iān)量词安得广厦千万间《茅屋为秋风所破歌》(八下)(jiān)中间颓然乎其间者,太守醉也《醉翁亭记》(九上)(jiàn)参与肉食者谋之,又何间焉《曹刿论战》(九下)(jiàn)间或,偶然数月之后,时时而间进《邹忌讽齐王纳谏》(九下)(jiān)期间奉命于危难之间《出师表》(九下)42、见知道,了解但当涉猎,见往事耳《孙权劝学》(七下)拜见介胄之士不拜,请以军礼见《周亚夫军细柳》(八上)看见斗折蛇行,明灭可见《小石潭记》(八下)同“现”,出现何时眼前突兀见此屋《茅屋为秋风所破歌》(八下)43、将将领将以下骑送迎《周亚夫军细柳》(八上)拿,取自将磨洗认前朝《赤壁》(八上)动词之后,无意义宫使驱将惜不得《卖炭翁》(八下)将要公将战《曹刿论战》(九下)44、尽没有了担中肉尽《狼》(七上)完,消失林尽水源《桃花源记》(八下)穷尽进尽忠言《出师表》(九下)45、居居住面山而居《愚公移山》(八上)过了,经过(一段时间)居无何,上至《周亚夫军细柳》(八上)停留以其境过清,不可久居《小石潭记》(八下)处某地方佛印居右,鲁直居左《核舟记》(八下)处于某地位居庙堂之高则忧其民《岳阳楼记》(九上)46、举被举用管夷吾举于士《生于忧患,死于安乐》(八上)高飞九万里风鹏正举《渔家傲(天接云涛连晓雾)》(八上)47、具详尽此人一一为具言所闻《桃花源记》(八下)具备罔不因势象形,各具情态《核舟记》(八下)同“俱”,全,皆百废具兴《岳阳楼记》(九上)48、绝极高绝巘多生怪柏《三峡》(八上)停止,消失空谷传响,哀转久绝《三峡》(八上)独有奇山异水,天下独绝《与朱元思书》(八上)隔绝率妻子邑人来此绝境《桃花源记》(八下)49、军驻军军霸上《周亚夫军细柳》(八上)军队上自劳军《周亚夫军细柳》(八上)军营至霸上及棘门军《周亚夫军细柳》(八上)50、开开通,设立旁开小窗《核舟记》(八下)放晴若夫淫雨霏霏,连月不开《岳阳楼记》(九上)散开若夫日出而林霏开《醉翁亭记》(九上)51、可大约潭中鱼可百许头《小石潭记》(八下)可以珠可历历数也《核舟记》(八下)52、苦使……受苦苦其心志《生于忧患,死于安乐》(八上)愁苦,担心何苦而不平《愚公移山》(八上)53、良甚,很良多趣味《三峡》(八上)忠良的人此皆良实《出师表》(九下)54、临面对执策而临之《马说》(八下)居高面下有亭翼然临于泉上者《醉翁亭记》(九上)来到临溪而渔,溪深而鱼肥《醉翁亭记》(九上)将要故临崩寄臣以大事也《出师表》(九下)55、名出名,有名山不在高,有仙则名《陋室铭》(七下)名字其船背稍夷,则题名其上《核舟记》(八下)命名名之者谁《醉翁亭记》(九上)56、怒振奋,用力鼓动翅膀怒而飞,其翼若垂天之云《北冥有鱼》(八下)气势盛八月秋高风怒号《茅屋为秋风所破歌》(八下)愤怒怀怒未发,休祲降于天《唐雎不辱使命》(九下)57、期(qī)约定君与家君期日中《陈太丘与友期行》(七上)(qī)日期君问归期未有期《夜雨寄北》(七上)(jī)满期年之后,虽欲言,无可进者《邹忌讽齐王纳谏》(九下)58、凄凄惨常有高猿长啸,属引凄异《三峡》(八上)使……凄凉凄神寒骨,悄怆幽邃《小石潭记》(八下)59、奇(qí)奇妙明有奇巧人曰王叔远《核舟记》(八下)(jī)零数舟首尾长约八分有奇《核舟记》(八下)60、请请允许我介胄之士不拜,请以军礼见《周亚夫军细柳》(八上)请教俟其欣悦,则又请焉《送东阳马生序》(九下)请求曹刿请见《曹刿论战》(九下)61、穷断绝蝉则千转不穷,猿则百叫无绝《与朱元思书》(八上)尽(动词)欲穷其林《桃花源记》(八下)穷尽(形容词)四时之景不同,而乐亦无穷也《醉翁亭记》(九上)穷困所识穷乏者得我与《鱼我所欲也》(九下)极,深穷冬烈风,大雪深数尺《送东阳马生序》(九下)62、秋秋季深秋远塞若为情《浣溪沙(身向云山那畔行)》(九下)时候此诚危急存亡之秋也《出师表》(九下)63、屈使……屈服威武不能屈《富贵不能淫》(八上)弯曲手指不可屈伸《送东阳马生序》(九下)屈尊先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈《出师表》(九下)64、全完整全石以为底《小石潭记》(八下)保全苟全性命于乱世《出师表》(九下)65、少(shǎo)一会儿少时,一狼径去《狼》(七上)(shǎo)不多自经丧乱少睡眠《茅屋为秋风所破歌》(八下)(shào)年轻自谓少时用心于学甚劳《送东阳马生序》(九下)66、舍(shì)同“释”,解除,消除其人舍然大喜《杞人忧天》(七上)(shě)舍弃便舍船,从口入《桃花源记》(八下)(shè)房屋屋舍俨然《桃花源记》(八下)(shè)客舍至舍,四支僵劲不能动《送东阳马生序》(九下)67、胜(shèng)优美,美好予观夫巴陵胜状《岳阳楼记》(九上)(shèng)取胜,胜出射者中,弈者胜,觥筹交错《醉翁亭记》(九上)(shēng)能承受高处不胜寒《水调歌头(明月几时有)》(九上)(shèng)尽臣不胜受恩感激《出师表》(九下)68、食粮食便要还家,设酒杀鸡作食《桃花源记》(八下)同“饲”,喂食之不能尽其材《马说》(八下)吃肉食者谋之,又何间焉《曹刿论战》(九下)69、使使唤得一人之使,非得一人于井中也《穿井得一人》(七上)使者于是上乃使使持节诏将军《周亚夫军细柳》(八上)派秦王使人谓安陵君《唐雎不辱使命》(九下)使得不宜偏私,使内外异法也《出师表》(九下)70、是判断动词,是不知木兰是女郎《木兰诗》(七下)代词,这样是焉得为大丈夫乎《富贵不能淫》(八上)此,这以是人多以书假余《送东阳马生序》(九下)71、属(zhǔ)连接常有高猿长啸,属引凄异《三峡》(八上)(shǔ)下属壁门士吏谓从属车骑《周亚夫军细柳》(八上)(shǔ)类有良田、美池、桑竹之属《桃花源记》(八下)(shǔ)像,类似神情与苏、黄不属《核舟记》(八下)(zhǔ)同“嘱”,嘱托属予作文以记之《岳阳楼记》(九上)72、数(shù)几个夹岸数百步《桃花源记》(八下)(shǔ)计算珠可历历数也《核舟记》(八下)73、说同“悦”,愉快学而时习之,不亦说乎《论语》十二章(七上)古代文体《爱莲说》(七下)述说及郡下,诣太守,说如此《桃花源记》(八下)74、汤(shāng)水大浩浩汤汤,横无际涯《岳阳楼记》(九上)(tāng)热水媵人持汤沃灌《送东阳马生序》(九下)75、素不加装饰可以调素琴,阅金经《陋室铭》(七下)白色春冬之时,则素湍绿潭《三峡》(八上)76、通贯通中通外直《爱莲说》(七下)通过初极狭,才通人《桃花源记》(八下)总,总共通计一舟《核舟记》(八下)通晓鸣之而不能通其意《马说》(八下)顺利,顺畅政通人和《岳阳楼记》(九上)77、徒白白地徒有羡鱼情《望洞庭湖赠张丞相》(八下)光着布衣之怒,亦免冠徒跣《唐雎不辱使命》(九下)仅仅,只徒以有先生也《唐雎不辱使命》(九下)78、亡灭亡出则无敌国外患者,国恒亡《生于忧患,死于安乐》(八上)同“无”河曲智叟亡以应《愚公移山》(八上)79、望看见鸢飞戾天者,望峰息心《与朱元思书》(八上)声望先达德隆望尊《送东阳马生序》(九下)80、谓对……说权谓吕蒙《孙权劝学》(七下)认为予谓菊,花之隐逸者也《爱莲说》(七下)命名名之者谁?太守自谓也《醉翁亭记》(九上)是太守谓谁,庐陵欧阳修也《醉翁亭记》(九上)叫做此之谓失其本心《鱼我所欲也》(九下)说谓余勉乡人以学者,余之志也《送东阳马生序》(九下)81、鲜(xiǎn)少陶后鲜有闻《爱莲说》(七下)(xiān)新鲜芳草鲜美,落英缤纷《桃花源记》(八下)82、相动作偏指一方与人期行,相委而去《陈太丘与友期行》(七上)一起,共同相与步于中庭《记承天寺夜游》(八上)互相负势竞上,互相轩邈《与朱元思书》(八上)83、乡同“向”,先前,从前乡为身死而不受《鱼我所欲也》(九下)同乡从乡之先达执经叩问《送东阳马生序》(九下)84、向朝着狼不敢前,眈眈相向《狼》(七上)先前的便扶向路,处处志之《桃花源记》(八下)接近秋天漠漠向昏黑《茅屋为秋风所破歌》(八下)85、效功效愿陛下托臣以讨贼兴复之效《出师表》(九下)取得成效不效,则治臣之罪《出师表》(九下)86、谢致意使人称谢:“皇帝敬劳将军”《周亚夫军细柳》(八上)道歉秦王色挠,长跪而谢之《唐雎不辱使命》(九下)87、信诚信与朋友交而不信乎《论语》十二章(七上)实情牺牲玉帛,弗敢加也,必以信《曹刿论战》(九下)信用小信未孚,神弗福也《曹刿论战》(九下)相信忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》(九下)信任愿陛下亲之信之《出师表》(九下)88、行(xíng)行走负箧曳屣,行深山巨谷中《送东阳马生序》(九下)(xíng)品行性行淑均《出师表》(九下)(háng)行列,队伍必能使行阵和睦《出师表》(九下)89、修培养选贤与能,讲信修睦《大道之行也》(八下)修缮乃重修岳阳楼《岳阳楼记》(九上)身高邹忌修八尺有余《邹忌讽齐王纳谏》(九下)长盖简核桃修狭者为之《核舟记》(八下)90、许赞同杂然相许《愚公移山》(八上)大约高可二黍许《核舟记》(八下)答应遂许先帝以驱驰《出师表》(九下)91、寻经常岐王宅里寻常见《江南逢李龟年》(七上)古代长度单位飞来山上千寻塔《登飞来峰》(七下)寻找寻向所志《桃花源记》(八下)不久寻病终《桃花源记》(八下)92、一一次寒暑易节,始一反焉《愚公移山》(八上)全而或长烟一空《岳阳楼记》(九上)93、夷平其船背稍夷《核舟记》(八下)平易言和而色夷《送东阳马生序》(九下)94、遗(wèi)给予,赠送父母岁有裘葛之遗《送东阳马生序》(九下)(yí)死去的人留下的深追先帝遗诏《出师表》(九下)95、益增加曾益其所不能《生于忧患,死于安乐》(八上)更加益慕圣贤之道《送东阳马生序》(九下)好处,启发,帮助有所广益《出师表》(九下)96、意神情意暇甚《狼》(七上)想要意将隧入以攻其后也《狼》(七上)情趣醉翁之意不在酒《醉翁亭记》(九上)打算知汝远来应有意《左迁至蓝关示侄孙湘》(九上)想法,意思余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意《送东阳马生序》(九下)97、易更替寒暑易节《愚公移山》(八上)交换以大易小,甚善《唐雎不辱使命》(九下)98、异异常属引凄异《三峡》(八上)不一般奇山异水,天下独绝《与朱元思书》(八上)对……感到惊异渔人甚异之《桃花源记》(八下)99、淫使……迷惑富贵不能淫《富贵不能淫》(八上)连绵不断若夫淫雨霏霏,连月不开《岳阳楼记》(九上)100、引拉,牵拉下车引之《陈太丘与友期行》(七上)延长常有高猿长啸,属引凄异《三峡》(八上)称引,譬喻引喻失义《出师表》(九下)。

(一)敬称与谦称(二)古代官职类常识1(1)有关职官变动的文言词语。

关于任、免、升、降、调动官职的词语(三)官职类文学常识2(一)与政事相关的常用词官员到某地任职,做一些相关的政事,实行一定的政策,会引起各方不同的褒贬评论。

于是官员与百姓、官员与官员、官员与国君(帝王)之间就会有许多“动作”发生。

1.诣:到,去。

2.劝:①鼓励,奖励;②受到鼓励、奖励。

3.课:考核、督促、征收。

4.风、化:教育感化。

5.按、案:巡视,巡行;考察,核实,查明。

6.游:①游玩,游览;②旅行,外出求学或求官;③交际,交往。

7.趣、趋:①小步走,跑,又引申为赶快,迅速;②通“促”,催促。

8.劾:举报,检举,揭发。

9.白:告诉,报告。

常用于官吏之间。

10.短:进谗言,说坏话。

11.害:嫉妒。

12.闻:①听说,听见;②使知道,报告给……知道。

对于义项②要特别注意。

其中省略的人往往是最高统治者——国君。

如“齐桓晋文之事可得闻乎”。

13.斥:指斥,指责,驳斥。

14.让:①责备,责怪;②谦让,辞让。

15.党:偏袒,伙同,包庇。

16.矫:假托,假传。

17.质:①做人质;②抵押。

18.当:判刑,判罪。

后面多带表示惩罚意义的词语。

19.坐:①因……犯罪或犯错误,触犯;②牵连,定罪。

20.多:赞扬,欣赏。

21.少:批评,轻视,看不起。

(二)官职人物常用词语1.表官职变化的(1)表授予官职的词语征:由皇帝征聘社会知名人士授予官职。

辟:由中央官署征聘,然后向上荐举,任以官职。

荐、举:由地方官向中央官署举荐品行端正的人任以官职。

拜:授予官职。

除:任命,授职。

选:通过推荐或科举选拔任以官职。

授:授给、给予官职。

赏:指皇帝特意赐给官衔或爵位。

封:指皇帝将爵位或土地赐给臣子。

起:起用某人任以官职。

察:考察后予以推荐,选举。

仕宦:做官,任官职。

仕:做官。

仕进:入仕,做官。

(2)表罢免官职的词语罢:免去、解除官职。

绌、黜:废掉官职。

免:罢免。

夺:削除。

(3)表提升官职的词语升:升官。

高考复习备考文化常识100题2016.10.25编辑:王冬雪审核:毛磊1.答案: B印章或某些器物上所刻或所铸的凸出的文字或花纹。

文字凸起为阳文,凹陷为阴文。

2答案: B(鲁班的姓氏不是鲁,姬姓,公输氏,名班,人称公输盘、公输般、班输,尊称公输子。

又称鲁盘或者鲁般,惯称“鲁班”)3.答案:A,考查古文化常识,本题着重考查了古代帝王谥号。

A项汉明帝谥号为显宗,汉章帝谥号为肃宗。

此题难度较大,需要考生长期注重文化积累。

4.答案:C(“嫡长子”继承制,而非“最年长的儿子继承”。

继承地位的不一定是最年长的儿子。

)5.答案:C “察茂才”“举孝廉”, 是自下而上.6.答案A【解析】在农历的每月十五日称为“望日”,每月的初一称为“朔”。

“夏四月之望”是指夏历(农历)的四月十五日。

7.答案.C践政、践莅:当政在任之意。

践事:供职、充役之意。

践袭:蹈袭,沿用之意8.答案C 【解析】“自发地”、“其对象都是深得民心的官员”的说法不正确。

有的朝代,也可能谄媚者或慑于其势焰者所为;奉祀的对象也不一定是“深得民心的官员”。

9.答案A “左迁”必是降职。

10.【答案】D。

【解析】皇帝的庙号。

11.答案B、“英宗”是庙号,不是年号。

12 A(不是中午12点)中国古时把一天划分为十二个时辰,每个时辰相等於现在的两小时。

日中是十二时之一,又名日正、中午等:(上午11时正至下午1 时正)。

13.C(“薨”是古人对诸侯之死的一种描述,后世有封爵的大官之死也可称薨。

帝后的死当称为“崩”。

)14.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()A.魏明帝太和年间始置进士科目。

唐亦设此科,凡应试者谓之举进士,中试者皆称进士。

B.拜,按一定礼节授予(任命)官职,一般用于升任高官。

如“以相如功大,拜为上卿”。

C.缘坐,是以家族本位、罪人以族的观念为基点,正犯本人和相关亲属连带受罚的原则。

D.古代官员正常退休叫作“致仕”,古人还常用致事、休致等名称,来指官员辞职归家。

14. A(科举考试从隋朝开始,“魏明帝太和年间”错误,应为“隋炀帝大亚年间”)15. B吏部(管理文职官员的任免、考选、升降、调动等事)兵部(负责军事,入军队编制、武官选授以及驻防、训练、检阅等政令)礼部(掌管典礼事务与学校、科举等)16. C晦日是古老的汉族传统节日。

指夏历(农历,阴历)每月的最后一天,即大月三十日、小月二十九日,正月晦日作为一年的第一晦日即“初晦”,受到古人的重视,寄托了古代汉族劳动人民一种祛邪、避灾、祈福的美好愿望。

辰时即食时,又名早食等。

古人“朝食”之时也就是吃早饭时间,(上午7 时正至上午9 时正)。

十二时辰制子时( 23时至01时) 丑时( 01时至03时) 寅时( 03时至05时) 卯时( 05时至07时)辰时( 07时至09时) 巳时( 09 时至11时) 午时( 11时至13时) 未时( 13时至15时)申时( 15时至17时) 酉时( 17时至19时) 戌时( 19时至21时) 亥时( 21时至23时)17.(3分)A(陛,是宫殿的台阶。

殿下,是对太子的称呼。

)18、B(“署”表示代理、暂任官职)19.(3分)A 《五经》:《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《春秋》的合称。

20.D (“转”是关于职务调动的,《张衡传》中有“再转复为太史令”。

)21 答案C。

“解职”与“致仕”词义相近。

22.A(冠族指的是当地显贵的豪门世族,有一定的名望和影响。

23、【答案】C【解析】国子监,也是国家管理教育的最高行政机构。

24.D(“致仕”指官员辞职回家)25.(3分)【参考答案】C【解析】“致仕”指辞官或退休。

26.C【解析】朝廷不会给平民封谥号。

27 答案:A(古代男子20岁成年,行加冠礼,又称"弱冠",而非18岁)29.D(是古代君主、诸侯、大臣、后妃等人,比如本文传主胡世宁就是大臣)。

30.B (应为“顿首是地位相等者互相之拜,空首是国君回礼臣下之拜”。

)31.C(“除”,任命官职。

)32.C(左迁是贬官。

)33.D《论语》不是“六经”。

六经:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》的合称。

这六部经典著作的全名依次为《诗经》《书经(即《尚书》)》《礼经》《易经(即《周易》)》《乐经》《春秋》。

34.D(“而受封的官员往往非正常死亡”错误,过于绝对化。

)35.A,降级叫左迁,升级叫右迁。

36.C 灞桥折柳送别是唐朝的习俗。

37.D(博士:文中为“专掌经学传授的学官”)38、A(“总角”指未成年的人把头发扎成髻,不分男女。

常用来指少年时期)39.B(“迁”指升迁,左迁指贬官)40 D(“七品十八级”错,应为“九品十八级”)41.B(缮在此处意为修补,修缮铠甲兵器,准备作战。

)42、答案:D。

根据语境分析,文中的“遗民”是原属金朝今属元朝的百姓,“不愿归顺元”的说法没有根据。

43、C 古代称诸侯或有爵位的大官死去。

44.【答案】D【解析】弑:封建时代称子杀父、臣杀君为“弑”。

45. B【解析】“悬壶”,即悬壶济世,人们对医生行医的尊称。

D.“敕”,中国古代帝王或肱股之臣诏令文书的文种名称之一。

用于任官封爵和告诫臣僚。

46.D。

无“肱股之臣”47答案:A,股指的就是大腿。

48. D 二十四史之首为《史记》。

49 C 年号,是我国历代封建王朝用来纪年的一种名号。

先秦至汉初无年号,汉武帝继位后始有年号的出现,始创年号元狩,并追建元狩以前年号为建元、元光、元朔。

此后形成制度。

历代帝王凡遇到“天降祥瑞”或内讧外忧,遇到大事、要事,都要更改一下年号。

一个皇帝所用年号少则一个,多则十几个。

如唐高宗有14个;明清皇帝大多一人一个年号,故后世即以年号作为皇帝的称呼,如永乐皇帝、乾隆皇帝、康熙皇帝等。

50.B(A项应为“名是出生后不久父亲起的,字是二十岁举行冠礼后才起的。

C项“冠礼”为20岁,“笄礼”为15岁。

D项应是班固编撰。

《汉书》,又称《前汉书》,由我国东汉时期的历史学家班固编撰,颜师古二度编撰,是中国第一部纪传体断代史,“二十四史”之一。

《汉书》是继《史记》之后我国古代又一部重要史书,与《史记》、《后汉书》、《三国志》并称为“前四史”。

《汉书》全书主要记述了上起西汉的汉高祖元年(公元前206年),下至新朝的王莽地皇四年(公元23年),共230年的史事。

《汉书》包括纪十二篇,表八篇,志十篇,传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷,共八十万字)51.B通过最后一级中央政府朝廷考试者。

52.C(户籍应该是由户部掌管)53.D(“致仕”指官员辞职回家)54、A(改是改任,表调动;兼是兼任,同时监管)55.D.视事,旧时指官吏到职办公。

多指政事言。

56.A(《六国论》中的“故事”是“旧事,先例”的意思。

)57.D(戍漕,是指水路运输军需物资。

)58.答案:C(左迁是贬官)59.A (此处的“曲笔”意思是徇情枉法。

) 魏游肇为廷尉,帝私敕肇有所降恕,肇执不从,曰:‘陛下自能恕之,岂可令臣曲笔也。

’译文:北魏时游肇任廷尉,魏宣武帝私下敕令游肇有所宽恕,游肇执意不从,说:“陛下自己就能宽恕他,怎么可以叫臣徇情枉法呢?”60.D(《资治通鉴》是编年体史书,而钦定的二十四史都是以《史记》为范本的纪传体史书,因此,《资治通鉴》不在二十四史之列。

至于《资治通鉴》算不算正史,说法不一。

《汉语大词典》(电子版)【释义】正史:1.指《史记》﹑《汉书》等以帝王本纪为纲的纪传体史书。

清乾隆年间诏定二十四史为正史,1921年北洋军阀政府又增《新元史》,合称二十五史。

2.有以纪传﹑编年二体并称正史的。

参见《明史.艺文志》。

)61.A(字是成年时才取的,名不是)62.C自秦朝开始,御史专门作为监察性质的官职,负责监察朝廷、诸侯官吏一直延续到清朝。

63.A.(“女子没有取字的权利”错。

例如;蔡琰,字文姬,又字昭姬)64.C(城隍是汉族民间和道教信奉守护城池之神。

)65.B(孤是君主的自称,《老子》:“贵必以贱为本,高必以下为基,是以侯王自为孤,寡,不谷。

”而孺人是妇人的称呼,《礼记》:“天子之妃曰后,诸侯曰夫人,大夫曰孺人,士曰妇人,庶人曰妻。

”)66.(3分)C幸也可泛指皇族亲临。

67 B(“成帝”是帝号,而不是帝王年号。

中国封建政权最高统治者的称号。

包括谥号、庙号、年号和尊号。

庙号、谥号为最高统治者死后追加的称号,是后人及后世对亡帝的称呼。

自西汉至隋朝的皇帝多称谥号。

自唐朝至元朝的皇帝多称庙号。

年号,为最高统治者为纪在位之年而立的名号。

对明朝、清朝两朝皇帝多以年号为称。

尊号,为皇帝在位时期,由臣下给予的尊称,亦作为帝号。

尊号始于唐朝武则天时期,尊号字数不一,常遇事而累加。

称呼时习惯于使用尊号之首的两个字。

参见"谥号"、"庙号"、"年号"。

)68.C(C项错误在于,对“五行”的理解不对。

在本文的语境下,“五行”指的是我国古代称构成各种物质的五种元素,即水、火、木、金、土。

)69.(3分)C(古代帝王死后,朝廷根据他们的生平行为给予的一种称号,叫谥号。

年号,是中国古代新皇登基,为了区别上一任皇帝,根据自己的思想,起一个新的年号用来纪年的一种名号。

我国从汉朝初年开始使用。

)70.C 流民指因自然灾害或战乱而流亡在外,生活没有着落的人。

71.B(丞相总管行政,御史大夫主管监察和秘书工作。

)72. C(“下车”指官员刚到任)74.A(“博士,古代设置的国家最高学位”错,博士,在文中是官名)75.【答案】A。

【解析】古代太学博士是学校的主持和讲授者,不是一种学位。

76.A清朝好几代不是77答案:B 徙:此处意为调职。

78 D“授讫,言台除正”是说王猛对官吏有任命权力,王猛先授予某人官职,然后只要上报尚书台就可以对官吏的正式任命。

79.D (解析:解答此题,应结合着该词语所在的语段及具体语境分析,D.“乞归养”理解不正确,由其具体语境可知,正确的解释应为“请求辞职回家奉养父母”,所以选D。

)80.C(“左迁”为贬官。

)81.(3分)A(称自己往往称名,称别人往往称字)82、C(礼部最高长官为礼部尚书)83.C(进士,是古代科举殿试及第者之称。

)84.(3分)C 【解析】奉钱有两个意思,其一是资助之钱。

其二是薪俸。

在本文中应该是薪俸之意。

85.C【解析】D项应为“五人为伍”。

86. B(一甲三名赐进士及第,依次称为状元87.【答案B】古代帝王并不是一人一个年号,有些皇帝有好几个甚至十几个年号,比如唐高宗。

88.A.(《六国论》中的“故事”是“旧事,先例”的意思。

)89.D《论语》不是六经90 B 解析:“河汉”指的是“银河”,“人们把注入外海外洋的河流称为江,把注入内湖内海的河流成为河”。