脑深部电刺激治疗运动障碍性疾病

- 格式:ppt

- 大小:6.38 MB

- 文档页数:75

《中国帕金森病脑深部电刺激疗法专家共识(第二版)》(2020)要点帕金森病(PD)是一种以震颤、肌强直、动作迟缓、姿势平衡障碍为主要表现的中老年神经系统退行性疾病。

早期PD的药物治疗显效明显,但经长期口服药物治疗后,逐渐出现疗效减退及运动并发症。

脑深部电刺激术(DBS)于20世纪70年代出现,是在脑内核团或特定脑区植入刺激电极,通过脉冲电刺激调控相关核团或脑区的功能,达到改善症状的目的。

1987年,法国Benabid将DBS应用于运动障碍性疾病的治疗,至今已逾30年。

该疗法于1998年在我国首次使用,目前在国内已得到广泛开展。

DBS疗法可显著改善PD患者的运动症状,提高患者的生命质量。

随着我国老龄人口的增长,需要接受DBS疗法的患者将进一步增加。

一、患者的选择(一)PD的诊断原发性PD的诊断符合我国2016年发布的《中国帕金森病的诊断标准》,或符合2015年国际帕金森病及运动障碍学会(MDS)原发性PD的诊断标准。

(二)适应证和禁忌证1. 原发性PD,或者遗传性PD、各种基因型PD,对复方左旋多巴反应良好。

2. 药物疗效已显著减退,或出现明显的运动并发症影响患者的生命质量。

3. 出现不能耐受的药物不良反应,影响到药物疗效。

4. 存在药物无法控制的震颤。

5. 除外严重的共存疾病:(1)有明显的认知功能障碍。

(2)有严重(难治性)抑郁、焦虑、精神分裂症等精神类疾病。

(3)有医学共存疾病影响手术或生存期。

(三)术前评估DBS术前需进行系统评估,评估PD患者的运动症状、运动并发症、非运动症状、生活能力等要素。

(四)手术时机1. 病程:原则上,病程≥5年的PD患者建议行DBS手术治疗。

病程<5年,但符合原发性PD临床确诊标准的患者,手术适应证明确,建议病程放宽至4年。

以震颤为主的PD患者,经规范的药物治疗震颤改善不理想且震颤严重,影响患者的生命质量,经过评估后建议放宽至3年。

2. 病情严重程度:有“开关”现象的症状波动患者,关期的HoehnYahr 分期为2.5~4.0期可以考虑手术治疗。

特发性震颤的治疗方法特发性震颤(essential tremor)是一种常见的运动障碍疾病,主要表现为手部、头部、声带等部位的节律性震颤,常导致生活质量下降。

虽然该疾病没有致命性,但其严重程度却因人而异,在某些患者的日常生活中产生了较大的困扰。

传统治疗手段如药物和手术可能无效或带有严重的副作用,下面本文将探讨一些非药物治疗手段。

深部脑刺激(DBS)深部脑刺激(DBS)是一种通过向特定区域运用电刺激来改善运动障碍的治疗手段,其原理类似于心脏起搏器。

DBS通常通过在脑内植入电极以激活脑部神经元,从而改善肌肉震颤。

DBS的效果非常明显,常常能在治疗短短几分钟内带来可观的效果,并且其是一种可逆的疗法,患者可以随时拆卸电极。

但是,该疗法对患者来说也是一项有风险的手术,也可能会引发一些严重的副作用,如感染、头痛、丧失语言能力等等。

超声刀超声刀治疗是一种非侵入性治疗方法,它利用高频声波来切除神经元,从而减轻震颤。

该方法对患者伤害较小、恢复快,而且减少了术后风险和复杂性。

在进行该疗法前,医生需要首先在患者体内造成微小的伤口,以便将治疗针头导航至目标部位。

然而,该方法离不开先进的医学设备,因此,其成本也比较高,限制了其普及程度。

康复训练除了药物治疗和手术治疗之外,康复训练也是一种有效的特发性震颤治疗方法。

它可以通过锻炼患者的肌肉、姿势和协调性来改善震颤症状,并且有助于患者恢复自由的运动。

该疗法最大的好处是减少了使用药物和手术治疗的需求,并且没有相关的风险或副作用,更符合现代化健康理念。

因此,医生们通常会将康复训练作为治疗震颤的首要手段,并在其失败之后再考虑其他治疗手段。

虽然康复训练的位置处于治疗方法的某个位置,但这种方法在患者的康复过程中起到了非常重要的作用。

结论特发性震颤的治疗方法在不断发展和进化。

我们刚刚探讨的DBS、超声刀和康复训练是几种常见的治疗方式。

然而,每种疗法都有它的利弊和安全性,主要是取决于病情的严重程度和患者的具体情况。

深部电刺激电极材料

深部电刺激(DBS)是一种神经外科手术治疗方法,用于治疗帕

金森病、震颤、抽动障碍和其他运动障碍疾病,以及抑郁症等精神

疾病。

在深部电刺激手术中,电极被植入患者的大脑特定区域,通

过电刺激来调节异常神经信号,从而缓解症状。

电极材料对于深部电刺激的效果和安全性至关重要。

一般来说,深部电刺激电极的材料需要具备良好的生物相容性,稳定的电学性

能和机械性能。

常用的材料包括不锈钢、铂、铱、金、铂铱合金等。

这些材料具有良好的导电性和耐腐蚀性,能够在人体内长期稳定地

工作。

此外,电极的设计也非常重要。

一些电极会在表面涂覆特殊的

材料,如聚亚醯胺或聚二甲基硅氧烷,以增强生物相容性。

另外,

电极的尺寸、形状和植入深度也需要根据患者的具体情况进行精确

设计,以确保电刺激能够准确地作用于目标区域。

在选择深部电刺激电极材料时,还需要考虑材料的成本、可加

工性、耐久性等因素。

此外,对于患者来说,材料的生物相容性和

植入后的长期安全性也是需要考虑的重要因素。

综上所述,深部电刺激电极材料的选择需要综合考虑材料的生物相容性、电学性能、机械性能、设计特性以及成本和安全性等多个方面的因素。

只有在这些方面都得到充分考虑的情况下,才能确保深部电刺激手术的效果和安全性。

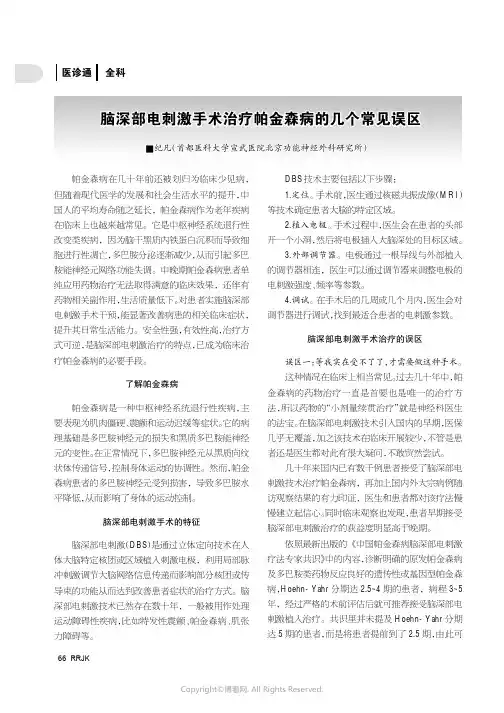

#述 评#* 首都医科大学附属北京天坛医院神经外科(北京 100050)通讯作者(E-m ai:l jgzhang @pub lic3.bta .n et .c n )**首都医科大学附属北京神经外科研究所功能神经外科研究室脑深部电刺激术在中国的发展现状张建国*马羽**刘焕光*专家简介:张建国,男,1965年1月出生。

1996年获武汉同济医科大学神经外科专业博士学位,同年师从王忠诚院士进行博士后研究工作。

现任首都医科大学附属北京天坛医院功能神经外科主任,北京市神经外科研究所功能神经外科研究室主任,神经外科主任医师,博士研究生导师。

兼任中国医师协会神经外科医师分会功能神经外科专家委员会主任委员、中华医学会神经外科分会功能神经外科学组副主任委员、中日韩癫痫外科协会理事、中国抗癫痫协会理事。

担任5功能性与立体定向神经外科杂志6、5中华神经医学杂志6和5临床神经外科杂志6编委,5中华神经外科杂志6、5中华实验外科杂志6和5中国微侵袭神经外科杂志6特约编委。

1998年获中国博士后奖励基金二等奖。

1998年入选北京市科技新星计划,2000年承担国家计委课题/帕金森病的外科治疗0,2001年获王忠诚医学奖励基金二等奖,2002年获省级科技进步三等奖,2003年获北京市委组织部人才培养专项基金资助,2005年获北京市自然科学基金课题资助,2005年获北京市科技进步二等奖,2006年在美国UCL A 作访问学者,同年获得北京地区百家优秀青年医师奖,2007年承担国家十一五科技支撑计划子课题,2008年获国家自然科学基金课题资助。

近年来参编和编译论著8部,发表文章三十余篇。

主要从事功能神经外科疾病(癫痫、帕金森病和疼痛等)的基础和临床研究。

[关键词] 脑深部电刺激术 帕金森病 肌张力障碍 靶点脑深部电刺激术(dee p brai n stm i u lation ,DBS)开始出现于20世纪50~70年代,最先是应用丘脑-脑深部电刺激术治疗慢性疼痛[1-2],之后也尝试用于痉挛、小脑麻痹、癫痫等疾病的治疗[3],但因当时定位手段落后、缺乏客观的疗效评价标准、伦理道德方面存在争论等原因使得DBS 的进一步应用受到限制。

帕金森病在几十年前还被划归为临床少见病,但随着现代医学的发展和社会生活水平的提升,中国人的平均寿命随之延长,帕金森病作为老年疾病在临床上也越来越常见。

它是中枢神经系统退行性改变类疾病,因为脑干黑质内铁蛋白沉积而导致细胞进行性凋亡,多巴胺分泌逐渐减少,从而引起多巴胺能神经元网络功能失调。

中晚期帕金森病患者单纯应用药物治疗无法取得满意的临床效果,还伴有药物相关副作用,生活质量低下。

对患者实施脑深部电刺激手术干预,能显著改善病患的相关临床症状,提升其日常生活能力。

安全性强,有效性高,治疗方式可逆,是脑深部电刺激治疗的特点,已成为临床治疗帕金森病的必要手段。

了解帕金森病帕金森病是一种中枢神经系统退行性疾病,主要表现为肌肉僵硬、震颤和运动迟缓等症状。

它的病理基础是多巴胺神经元的损失和黑质多巴胺能神经元的变性。

在正常情况下,多巴胺神经元从黑质向纹状体传递信号,控制身体运动的协调性。

然而,帕金森病患者的多巴胺神经元受到损害,导致多巴胺水平降低,从而影响了身体的运动控制。

脑深部电刺激手术的特征脑深部电刺激(DBS)是通过立体定向技术在人体大脑特定核团或区域植入刺激电极,利用局部脉冲刺激调节大脑网络信息传递而影响部分核团或传导束的功能从而达到改善患者症状的治疗方式。

脑深部电刺激技术已然存在数十年,一般被用作处理运动障碍性疾病,比如特发性震颤、帕金森病、肌张力障碍等。

DBS技术主要包括以下步骤:1.定位。

手术前,医生通过核磁共振成像(MRI)等技术确定患者大脑的特定区域。

2.植入电极。

手术过程中,医生会在患者的头部开一个小洞,然后将电极插入大脑深处的目标区域。

3.外部调节器。

电极通过一根导线与外部植入的调节器相连,医生可以通过调节器来调整电极的电刺激强度、频率等参数。

4.调试。

在手术后的几周或几个月内,医生会对调节器进行调试,找到最适合患者的电刺激参数。

脑深部电刺激手术治疗的误区误区一:等我实在受不了了,才需要做这种手术。

脑深部电刺激的临床应用作者:张宪雨朱兰霞来源:《中国保健营养·中旬刊》2013年第02期【中图分类号】R74 【文献标识码】A 【文章编号】1004-7484(2013)02-0209-02随着神经电生理技术、微电极技术、核磁共振或计算机断层扫瞄等显影技术和计算机技术的深入研究,脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)技术逐渐取代毁损术成为某些神经性疾病的治疗方法,DBS是利用脑立体定向手术在脑内某一个特殊的位置植入电极,通过高频电刺激可抑制异常电活动的神经元,从而起到治病的作用。

现在,DBS技术在临床上已有一定程度的应用,现就神经的电刺激临床应用做一综述。

1 运动障碍性疾病脑深部电刺激术现在已成为治疗运动障碍性疾病的有效方法,对一些症状比较明显、药物难以见效的难治性帕金森病、原发性震颤、扭转痉挛等肌张力障碍及多发性硬化患者,通过电刺激治疗后,一般都会产生明显的效果。

帕金森病目前临床上大多采用STN作为刺激的靶点[1],其机制是通过刺激丘脑底核降低其过度激活,使丘脑底核至黑质的兴奋性神经递质谷氨酸减少,引起黑质-纹状体通路兴奋性减弱,从而改善患者的症状,如震颤、僵直、运动迟缓等,Benabid等[2]通过260份调查表调查了采用STN作为靶点的患者,结果显示高频刺激有稳定的疗效,虽然可能有短暂的精神紊乱,但长期观察没有认知缺损,副作用少或轻微,死亡率十分低。

除STN外,Benabid等[3]跟踪调查了117例慢性电刺激丘脑腹中间核(Ventral intermediate nucleus,Vim)的病人,39%的病人经治疗一侧震颤消失,50%接近完全消失,88%的病人疗效甚佳,随访调查发现最长的有效期可达到8年。

另外,研究发现长期电刺激Gpi患者症状也能获得改善。

用于治疗原发性震颤的慢性电刺激Vim是丘脑切除术的替代疗法,但由于副作用较后者少,慢性电刺激Vim已成为治疗原发性震颤的一个有效方法[4]。

脑深部电刺激的工作原理

脑深部电刺激的工作原理是通过植入大脑中的电极,发放高频电刺激到控制运动的相关神经核团(如苍白球内侧部(GPi)、丘脑底核(STN)等),干扰异常神经电活动,将运动控制环路或紊乱的神经递质恢复到相对正常的功能状态,从而达到减轻患者运动障碍症状、提高生活质量的目的。

具体来说,脑深部电刺激通过向特定的神经核团发送电脉冲信号,抑制异常的神经活动,从而减轻帕金森病等运动障碍的症状。

这些电脉冲信号可以通过程序化调控,根据患者的症状和需求进行个性化设置,以达到最佳的治疗效果。

脑深部电刺激疗法对于帕金森病等运动障碍疾病具有显著的治疗效果,可明显改善患者的运动症状,降低口服药物所产生的副作用,提高患者的生活质量。

帕金森病的概念名词解释

帕金森病(Parkinson's disease)是一种神经系统退行性疾病,主要影响运动能力。

以下是一些与帕金森病相关的概念和名词的解释:

1.帕金森症状:帕金森病的主要症状包括静止性震颤、肌肉僵硬、运动缓慢以及姿势和平衡问题。

这些症状通常是由于脑中多巴胺水平下降引起的,多巴胺是一种神经递质,对于协调和控制运动至关重要。

2.多巴胺:多巴胺是一种神经递质,它在大脑中负责传递神经信号,特别是与运动和协调有关的信号。

帕金森病患者通常表现为多巴胺水平下降,导致运动障碍。

3.基底神经节:基底神经节是大脑深部的一组神经核团,参与调节运动控制。

在帕金森病中,基底神经节受到影响,导致运动障碍。

4.雷文斯角:位于脑干中的一部分,包括多巴胺生成的区域。

在帕金森病中,雷文斯角的多巴胺产生减少,导致运动控制问题。

5.深脑刺激(DBS):深脑刺激是一种手术治疗帕金森病的方法,通过在大脑深部植入电极并用脉冲电流刺激特定区域,以减轻运动症状。

6.自主神经系统:帕金森病可能会影响自主神经系统,导致一些非运动症状,如便秘、低血压、睡眠障碍等。

7.振颤:帕金森病患者经常经历静止性震颤,即在休息状态下

手部或其他肢体的不自主震颤。

8.莱维小体:帕金森病患者的大脑细胞中可能出现莱维小体,这是一种异常的蛋白质聚集体,与神经退行性疾病有关。

以上是一些与帕金森病相关的概念和名词的简要解释。

帕金森病是一种复杂的疾病,其症状和影响涉及多个方面的神经系统和脑部结构。

中国帕金森病脑深部电刺激疗法专家共识脑深部电刺激(deep brain stimulation,DBS)疗法已经成为治疗中晚期帕金森病(Parkinson's disease,PD)的有效方法。

此疗法1998年在我国首次使用,至今已十余年.DBS疗法明显地改善了PD患者的运动症状,提高了生活质量。

随着我国老龄人口的增加,需要接受DBS疗法的患者将进一步增加。

为了更好地规范我国DBS疗法的适应证和流程,以及进一步加强神经内、外科之间的密切配合与合作,特制定此专家共识。

一、DBS团队通常国外PD患者的DBS转诊由神经内科医生或内科医生实施。

我国目前大部分接受DBS疗法的PD患者是直接去有DBS手术能力的医院就诊,而不是由神经内科医生推荐。

因此有必要建立一支DBS团队对患者进行全面评估。

团队至少由神经内、外科医生组成,必要时还应有内科、心理科及精神科医生加入。

DBS团队的作用是针对患者个体判断是否适合手术、手术的风险与近远期疗效、以及确定最佳手术靶点(如果进行手术)。

二、DBS疗法的适应证1.原发性PD。

2.服用复方左旋多巴曾经有良好疗效。

3.疗效已明显下降或出现严重的运动波动或异动症,影响生活质量。

4.除外痴呆和严重的精神疾病。

三、患者选择DBS团队通常采用他们认为最佳的方法对患者进行评估。

大多数中心都以复方左旋多巴治疗的反应性和MRI检查作为临床评估的必要标准。

鉴于我国现状,对有DBS疗法意向的患者首先应确定诊断,符合适应证者需进行系列评估。

病程也是决定是否手术的指标之一。

由于PD早期患者对于药物治疗反应良好,故不建议患者早期接受DBS疗法。

另外,帕金森叠加综合征如多系统萎缩(40%)、进行性核上性麻痹(20%)等在疾病早期,症状与PD相似,且对复方左旋多巴制剂反应也可良好,也是不建议过早接受DBS疗法。

1.诊断:(1)符合英国PD协会脑库(United KingdomParkinson's Disease Society brain bank原发性PD或中国原发性PD诊断标准;(2)遗传性PD或各种基因型PD,只要对复方左旋多巴反应良好,也可手术。

帕金森病脑深部电刺激术靶点的个性化选择周凤淇; 曹纹平; 曹胜武; 赵春生【期刊名称】《《实用老年医学》》【年(卷),期】2019(033)011【总页数】4页(P1060-1063)【作者】周凤淇; 曹纹平; 曹胜武; 赵春生【作者单位】210029 江苏省南京市南京医科大学第一附属医院神经外科【正文语种】中文【中图分类】R749.1帕金森病(Parkinson′s disease, PD)是常见且经典的运动障碍疾病,同时也是发生率仅次于阿尔茨海默病的中枢神经系统退行性疾病[1]。

1817年该病首次描述于James Parkinson的著作《Essay on the shaking palsy》中。

PD早期,黑质致密部多巴胺能神经元的死亡导致基底神经节的功能破坏,进而产生运动迟缓、震颤、肌强直等经典的PD运动症状,同时PD还伴有便秘、睡眠障碍等非运动症状,其中一些症状,如嗅觉减退的出现,甚至可早于运动功能障碍十多年[2]。

1 PD外科手术治疗的历史发展与脑深部电刺激手术(DBS)的进展早先,Russell Meyers提出毁损豆状核袢可以控制震颤和缓解肌强直等症状。

1950年,Fenelon在其基础上改良手术方式(相比于Meyers经侧脑室入路,其采用的额下入路毁损豆状核袢更为安全),手术治疗PD逐渐在神经外科医生中兴起。

Irving Cooper运用立体定向架作导航穿刺毁损苍白球内侧部(globus pallidus internus,GPi)开启了开放功能神经外科向立体定向功能神经外科的转变,并逐步确定豆状核袢、丘脑传导束、GPi等常用靶点。

由早期的开放功能神经外科向立体定向功能神经外科的发展逐步确立PD的外科手术治疗地位[3]。

DBS是将电极植入病人脑深部的特定核团,结合放置在皮下的脉冲发生器刺激核团,从而达到改善临床症状的作用[4-5]。

20世纪80年代,Benabid等[4, 6]首先运用高频电刺激丘脑腹中间核(ventro-intermediate nucleus, VIM)成功治疗具有耐药性震颤的PD病人。

对DBS产品知识的提问1.什么是DBS戒除药物成瘾?答:DBS指脑深部电刺激,俗称脑起搏器,由“电极、延伸导线、脉冲发生器”三部分组成,是20世纪0年代发展起来的一项新技术,其工作原理是由神经外科医师利用立体定向技术,将DBS电极精准地植入到大脑内与疾病相关部位,通过脉冲发生器发射电脉冲,对大脑深部的神经元功能进行调节。

DBS是人类首次将“电”作为一种干预措施,直接作用于大脑深部的神经元。

它的出现,为神经和精神疾病的治疗打开了一扇新的大门。

DBS最早应用于运动障碍性疾病的治疗,如帕金森病,目前在临床应用上已经非常成熟,每年全球有数万帕金森病患者植入脑起搏器。

而DBS戒除成瘾就是将DBS电极植入到大脑内与成瘾相关的部位,通过电刺激调节这些部位的神经元功能,降低其对成瘾药物的渴求,从根本上实现戒除药物成瘾的目的。

2.经过DBS植入后,能彻底去除药物成瘾吗?答:成瘾药物给人带来的瘾有两种:一种是身体上的瘾,即躯体依赖;一种是心理上的瘾,即心理依赖,也叫“心瘾”。

正是由于“心瘾”的强烈作用和长期存在,才导致成瘾难以戒除。

对于躯体依赖,目前有比较完备的药物治疗方案;而对于“心瘾”,传统疗法疗效不佳。

植入DBS后,医生会对刺激参数进行设定和调节,如同拿遥控器对空调的温度进行调节一样,可以调大、调小治疗参数。

在达到一定的刺激参数时,病人的“心瘾”会明显降低;同时,随着时间的推移,“心瘾”会逐渐消失,患者大脑由于成瘾药物长期刺激产生的病态变化也可以基本恢复,并可以完全回归正常的生活。

每个患者都是独立的个体,对电刺激的反应不一样,因此,每个人都需要自身特异性的刺激参数。

医生会为每位患者设定个体化的刺激参数,以实现降低并彻底戒除药物成瘾的目的,这需要一个“调节-适应-再调节”的过程。

3. DBS戒除药物成瘾有什么副作用吗?答:DBS戒除药物成瘾,要通过立体定向手术植入脑起搏器。

这是一种微创手术,其核心步骤是将两根直径为1.27mm的电极精准地植入到大脑特定的位置。

㊀㊀[摘要]㊀下肢运动功能障碍是脑卒中患者常见的后遗症,严重影响其生活质量和日常活动能力㊂近年来,经颅直流电刺激(tDCS)作为一种新的无创神经调控治疗技术应用于改善脑卒中下肢步态平衡障碍,受到了广泛关注㊂该文对tDCS改善脑卒中后下肢运动功能障碍的研究进展作一综述㊂㊀㊀[关键词]㊀经颅直流电刺激;㊀脑卒中;㊀下肢运动功能障碍㊀㊀[中图分类号]㊀R743㊀[文献标识码]㊀A㊀[文章编号]㊀1674-3806(2024)04-0472-05㊀㊀doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2024.04.22Researchprogressontranscranialdirectcurrentstimulationinimprovinglowerlimbmotordysfunctionafterstroke㊀DUANQian1,ZHANGLin2,LIUWenying1.1.DepartmentofRehabilitation,theEighthPeopleᶄsHospitalofShanghai,Shanghai200235,China;2.DepartmentofGeneralMedicine,KangqiaoCommunityHealthServiceCenter,PudongNewDistrict,Shanghai,Shanghai201315,China㊀㊀[Abstract]㊀Lowerlimbmotordysfunctionisacommonsequelainstrokepatients,whichseriouslyaffectsthepatientsᶄqualityoflifeanddailyactivityability.Inrecentyears,transcranialdirectcurrentstimulation(tDCS),asanewnon⁃invasiveneuroregulatorytreatmenttechnique,hasbeenappliedtoimprovethelowerlimbgaitbalancedisorderafterstroke,whichhasreceivedwidespreadattention.ThispaperreviewstheresearchprogressontDCSinimprovinglowerlimbmotordysfunctionafterstroke.㊀㊀[Keywords]㊀Transcranialdirectcurrentstimulation(tDCS);㊀Stroke;㊀Lowerlimbmotordysfunction㊀㊀有研究显示,较多脑卒中患者存在下肢运动功能障碍,影响其日常生活独立性,易造成跌倒事件,增加外伤风险,加重家庭和社会负担[1⁃2]㊂由于下肢运动较复杂,动态站立平衡㊁力量㊁运动控制和压力中心的精确移动都是实现正常步行所必需的,因此,在运动过程中,向前和侧向施加不稳定力的同时保持平衡的能力是行走和功能活动的基础[3]㊂脑卒中后5至8周内神经可塑性的稳态增强,生长促进因子基因(如脑源性神经生长因子)表达的上调,大多数患者下肢运动功能在这段时间内有所改善[4⁃5]㊂经颅直流电刺激(transcranialdirectcurrentstimulation,tDCS)可改变膜电位的极性驱动和有效调节脑组织中特定神经元受体,通过增强脑源性神经营养因子分泌的转换和酪氨酸受体激酶B激活来增强突触可塑性,提高人体的运动学习技能[6]㊂tDCS治疗脑卒中后上肢运动功能障碍的研究较多[7⁃8],但关于其治疗脑卒中后下肢运动功能障碍的研究报道较少[9]㊂本文对tDCS改善脑卒中后下肢运动功能障碍的研究进展综述如下㊂1㊀tDCS治疗改善脑卒中后下肢运动功能障碍近年来,脑神经调控治疗技术发展迅速,其中tDCS治疗受到了广泛关注㊂它是一种无创神经调控技术,具有高效㊁操作简单㊁便携㊁安全及经济等优点㊂与其他非侵入性脑刺激技术不同,tDCS通过调节神经网络的活性来发挥作用,而不是通过阈上刺激引起神经元放电㊂该技术通过置于头颅部位的电极产生低强度直流电(通常为1 2mA)来调节刺激大脑皮层的兴奋性,不同的刺激极性可改变神经元静息膜电位去极化或者超极化,最终在阳极和阴极分别增加和降低大脑皮质兴奋性[10]㊂Cogiamanian等[11]在探讨tDCS对运动疲劳的影响研究中指出,经过阳极tDCS治疗后,可以显著增加肘关节等长收缩运动至疲劳的时间(timetoexhaustion,TTE)和皮质脊髓束兴奋性,这为探索tDCS对运动功能影响奠定了基础㊂人体大脑两侧运动皮质神经元兴奋性是均衡的,处于活跃状态的初级运动皮质能够抑制对侧大脑半球初级运动皮质并阻止镜像运动的发生,整个过程通过胼胝体路径实现㊂患者脑卒中后经胼胝体抑制变得不均衡,其所产生的运动功能障碍主要是大脑左㊁右半球间抑制(interhemisphericinhibition,IHI)失衡所致㊂阳极tDCS治疗可以提高大脑皮层兴奋性,而阴极tDCS治疗则相反[12]㊂有研究表明,tDCS治疗的作用机制可能与突触的可塑性有关,而不仅限于细胞膜的极化㊂N⁃甲基天冬氨酸(N⁃methyl⁃D⁃aspartate,NMDA)参与突触可塑性的形成,tDCS对神经元静息膜电位进行阈下刺激,诱导NMDA受体的表达和γ⁃氨基丁酸的释放,进而产生长时程抑制或增强作用,这也是tDCS可以产生后效应的原因[13]㊂此外,生理学㊁药理学和电物理学等相关研究也证实,后效应作用主要由皮质内突触活动造成,tDCS主要依赖细胞膜极化的水平来影响大脑皮层兴奋性[14]㊂患者脑卒中后大脑半球失衡,病灶侧大脑半球兴奋性减弱,而健侧大脑半球兴奋性代偿性地升高,因此,病灶侧与健侧大脑半球间神经网络平衡的再建立是患者脑卒中后下肢运动功能恢复的关键㊂目前,关于通过tDCS改善下肢运动功能的刺激部位尚不明确,学者们对刺激不同部位的改善效果进行了研究㊂2㊀不同类型的tDCS治疗2 1㊀阳极tDCS治疗㊀阳极tDCS治疗病灶侧下肢初级运动皮层M1区,提高了病灶侧大脑半球兴奋性,纠正了IHI失衡,可改善下肢运动功能㊂在一项脑电图和功能性磁共振成像的研究中显示,阳极tDCS治疗病灶侧下肢初级运动皮层M1区可显著增加刺激大脑半球内的运动前区㊁运动区的功能性连接,并诱导左㊁右大脑半球间的连接变化[15]㊂Madhavan等[16]用阳极tDCS治疗病灶侧下肢初级运动皮层M1区提高了脑卒中患者踝部运动的准确性㊂有研究显示,65例脑卒中后偏瘫患者随机分为对照组(n=32)和观察组(n=33),两组进行常规康复治疗,观察组在此基础上增加tDCS治疗,阳极tDCS置于病灶侧大脑上肢初级运动皮质区,共4周,治疗后采用Fugl⁃Meyer评定量表评定上肢部分㊁改良Barthel指数评分观察组均高于对照组[17]㊂Cortes等[18]观察到,tDCS治疗病灶侧下肢初级运动皮层M1区时,患者无论睁眼还是闭眼,其静态平衡改善明显㊂在下肢初级运动皮层M1区采用阳极tDCS治疗(20min/次,10次)可显著改善脑卒中患者腓肠外侧肌痉挛㊁增加胫前肌肌肉活动和平衡[19]㊂因此,阳极tDCS治疗病灶侧下肢初级运动皮层M1区对于改善下肢运动功能具有潜在的疗效㊂通过增强大脑区域之间的连接和刺激病灶侧的运动皮层,可以帮助患者恢复下肢的运动能力和姿势控制㊂2 2㊀阴极tDCS治疗㊀目前大多数研究都集中在上肢功能康复,较少研究阴极tDCS治疗改善脑卒中后下肢步态[20]㊂阴极tDCS治疗可以抑制健侧大脑半球兴奋性,升高静息电位水平,减少神经元放电,产生超极化,下调对病灶侧大脑IHI,同时增加大脑左㊁右半球间连接而发挥作用[21]㊂一项研究将59例患者分为阴极刺激组㊁虚拟现实训练组和阴极刺激联合虚拟现实训练组,结果显示阴极刺激联合虚拟现实训练组明显优于其他两组,对上肢功能的提高更为显著[22]㊂另一项关于tDCS治疗的研究表明,在脑卒中亚急性期内,对患者健侧大脑半球的阴极刺激可以改善运动功能并减少痉挛[23]㊂一项纳入112项采用经颅磁刺激的研究的meta分析结果显示,脑卒中的神经生理效应主要集中在受损大脑半球㊂没有明确的证据表明,健侧大脑半球过度兴奋能改善脑卒中后IHI失衡[24]㊂2 3㊀双侧tDCS治疗㊀双侧tDCS治疗可能通过调节大脑左㊁右半球的皮质兴奋性来改善脑卒中后下肢功能障碍㊂Waters等[25]提出大脑两个半球存在相互作用而不是竞争的关系,与单侧大脑半球(阳极或阴极)刺激相比,双侧大脑半球刺激效果更优㊂一项针对tDCS治疗脑卒中后运动功能障碍的荟萃分析,利用Fugl⁃Meyer评定量表对患者运动损伤进行评估,结果显示双侧刺激比单侧大脑半球刺激的效果更好[26]㊂有研究对16例脑卒中急性期患者在常规康复治疗基础上进行5d共10次的双侧tDCS治疗,结果显示患者上肢肌力与对照组比较有显著改善[27]㊂一项对19例脑卒中患者予双侧大脑半球tDCS治疗的研究显示,患者在5次坐立试验中的改善情况明显好于对照组患者[28]㊂2 4㊀小脑tDCS治疗㊀小脑在反馈学习中具有独特的作用,可能是tDCS治疗的潜在靶点[29]㊂小脑tDCS治疗可激活浦肯野细胞活性,与小脑深部核团形成抑制性突触,参与姿势平衡的运动调节[30⁃31]㊂经皮质小脑连接通过比较传出和传入信息的副本来优化运动时间,tDCS可能会增强这些信息㊂研究证实,2mA阳极tDCS治疗小脑齿状核和小脑控制下肢的区域结合虚拟现实视觉反馈系统干预慢性脑卒中患者(15min/次),可以改善患者站立平衡能力[32]㊂一项研究表明,23例首次发生脑卒中的患者在5周内予小脑tDCS治疗,阳极电极放置在枕骨隆突后的3cm处,阴极电极放置在颊肌上方,对改善患者站立平衡有较好效果[33]㊂3㊀tDCS治疗脑卒中后下肢运动障碍干预时机目前,关于脑卒中急性期㊁亚急性期和慢性期tDCS最佳干预时机尚未确定,在脑卒中急性期和亚急性期进行脑卒中下肢运动障碍改善存在不确定性㊂荟萃分析显示,与脑卒中亚急性期相比,tDCS研究在脑卒中慢性期可能效果更好[26]㊂而主张早期干预的学者认为,脑卒中后早期的自然生物恢复过程可以加强[18],在脑卒中急性期和亚急性期内行早期干预可能会进一步促进患者的康复㊂因此,对于tDCS的最佳干预时机仍需要进行更深入的研究来明确㊂4㊀tDCS治疗的剂量效应和安全性tDCS作为一种方便㊁低成本㊁长效的脑神经调控技术,其剂量效应和安全性备受关注㊂tDCS通过调节自发神经元的活动,不诱发动作电位的大规模同步放电㊂有研究报道电流强度越大,皮质兴奋性越强[34]㊂脑卒中患者上肢运动改善数据表明,上肢运动损伤改善与0 03 0 09mA/cm2范围内的电流密度之间存在正剂量依赖关系[26]㊂tDCS治疗需注意对大脑的潜在损伤,基于安全的规范,tDCS治疗处方电极最大电流设为2mA,电极片大小为(5ˑ7)cm2[35]㊂有研究报道经颅磁刺激会诱发患者癫痫[36]㊂tDCS治疗相对安全㊂皮肤是人体电阻的组成部分,皮肤上的电阻越大,电能转换和损耗就越大,这使得皮肤比其他抵抗力较弱的器官更容易受到损伤㊂tDCS在刺激过程中会刺激皮肤,产生轻度刺痛㊁瘙痒感,甚至灼伤皮肤[37]㊂目前尚无能够实时监测各区域电流密度的电极,在使用过程中要求操作者严格遵守操作流程,确保电极与皮肤接触良好,避免造成不必要的损伤㊂经颅磁刺激在治疗过程中需要实时监测设备输出参数,确保安全,而tDCS可通过低强度直流电影响脑神经元,可提供有效的伪刺激作为一种对照刺激,经颅磁刺激一直未能找到较好的伪刺激模式以区别真实的刺激反应,难以排除安慰剂效应㊂5㊀脑卒中后下肢运动功能评估脑卒中后下肢运动功能评估要求对结果进行标准化㊁可靠且具有临床意义的测量㊂现阶段临床上脑卒中后下肢运动功能障碍常见评估方法主要为:(1)下肢Fugl⁃Meyer评定量表评估测试运动协同㊁反射和协调㊂评估内容共有17项,每项得分0 2分,最高为34分㊂(2)5次坐立试验评估下肢的功能性肌肉强度,对于慢性脑卒中的受试者来说,它具有极好的内部评分和复测信度㊂受试者被要求站起来,双臂交叉放在胸部,在无扶手椅子(座位高度45cm)上尽可能快地坐下(反复5次)㊂(3)伯格平衡量表评估静态和动态平衡㊂评估内容由14个项目组成,最高为56分㊂急性脑卒中患者的评分和复测信度均表现出良好的相关性㊂(4)稳定性试验限值的移动速度是当受试者试图将其压力中心移向给定目标时,压力中心位移的平均速度㊂该测量采用动态姿态测量法和智能天平Mastera系统,向受试者提供其运动的可视化,具有良好的复测信度㊂(5)10m步行试验测量受试者在14m轨道上以自行选择的走行速度行10m所需的时间,每端允许2m加速和减速㊂它对慢性脑卒中患者具有良好的复测信度㊂(6)定时 上下 测试评估受试者的功能活动性㊂它对慢性脑卒中的受试者具有极好的复测信度,对老年人具有极好的等级间和等级内可靠性㊂受试者从椅子上站起来,走3m,转身,走回椅子上坐下㊂上述下肢功能评估简单易行,但主观性较强,易受患者及评估者个人因素影响[38]㊂目前的新型评估有可穿戴式鉴步分析仪㊁功能磁共振㊁运动诱发电位测定等方式㊂可穿戴式鉴步分析仪可精准分析评定步态㊂功能磁共振证实患者神经功能的改变㊂这些评估方法结合更能提高脑卒中后运动障碍评估的准确性和临床可行性㊂6㊀结语综上所述,tDCS在治疗脑卒中后下肢运动障碍方面已经取得了一定的进展,但目前仍缺乏大样本临床研究,且最优的刺激参数尚未确定㊂随着研究深入,tDCS在脑卒中后下肢运动障碍治疗中的应用前景令人期待㊂在未来的临床工作中,通过结合可穿戴式鉴步分析仪㊁功能磁共振影像学变化以及运动诱发电位测定,并针对性地应用tDCS不同参数进行治疗,确定相关位点的优化参数,可以使脑卒中后下肢运动障碍康复的评估更加具有均质性,提升治疗效果,成为治疗脑卒中后下肢运动障碍患者的新方法,提高患者生活质量㊂参考文献[1]李㊀毅,余和平.脑卒中后咳嗽功能障碍的研究进展[J].中国临床新医学,2021,14(5):518-522.[2]SeoHG,LeeWH,LeeSH,etal.Robotic⁃assistedgaittrainingcom⁃binedwithtranscranialdirectcurrentstimulationinchronicstrokepatients:apilotdouble⁃blind,randomizedcontrolledtrial[J].RestorNeurolNeurosci,2017,35(5):527-536.[3]WuWX,ZhouCY,WangZW,etal.Effectofearlyandintensiverehabilitationafterischemicstrokeonfunctionalrecoveryofthelowerlimbs:apilot,randomizedtrial[J].JStrokeCerebrovascDis,2020,29(5):104649.[4]KwakkelG,KollenB,TwiskJ.Impactoftimeonimprovementofoutcomeafterstroke[J].Stroke,2006,37(9):2348-2353.[5]邹雨栖,徐㊀鹏,高长越.基于神经可塑性理论的感觉刺激疗法在脑卒中运动康复的应用[J].中国康复,2022,37(6):381-384.[6]亓㊀朔,刘㊀宇,王晓慧.经颅直流电刺激提升运动表现的生理机制[J].神经解剖学杂志,2023,39(1):119-122.[7]赵㊀阳,李绪领.重复经颅磁刺激治疗缺血性脑卒中后认知障碍的研究进展[J].神经疾病与精神卫生,2024,24(2):144-148.[8]VanHoornwederS,VanderzandeL,BloemersE,etal.Theeffectsoftranscranialdirectcurrentstimulationonupper⁃limbfunctionpost⁃stroke:ameta⁃analysisofmultiple⁃sessionstudies[J].ClinNeurophysiol,2021,132(8):1897-1918.[9]KlomjaiW,Lackmy⁃ValléeA,RocheN,etal.Repetitivetranscranialmagneticstimulationandtranscranialdirectcurrentstimulationinmotorrehabilitationafterstroke:anupdate[J].AnnPhysRehabilMed,2015,58(4):220-224.[10]郑㊀苏,彭㊀力,穆敬平.经颅直流电刺激联合分期针刺对脑卒中偏瘫患者上肢运动功能的影响[J].中国医药导报,2020,17(10):86-89.[11]CogiamanianF,MarcegliaS,ArdolinoG,etal.Improvedisometricforceenduranceaftertranscranialdirectcurrentstimulationoverthehumanmotorcorticalareas[J].EurJNeurosci,2007,26(1):242-249.[12]陈㊀慧,蔡㊀倩,徐㊀亮,等.经颅直流电刺激联合镜像疗法对脑卒中患者上肢运动功能的影响[J].中国康复理论与实践,2020,26(3):301-305.[13]HertensteinE,WaibelE,FraseL,etal.Modulationofcreativitybytranscranialdirectcurrentstimulation[J].BrainStimul,2019,12(5):1213-1221.[14]KronbergG,BridiM,AbelT,etal.Directcurrentstimulationmodu⁃latesLTPandLTD:activitydependenceanddendriticeffects[J].BrainStimul,2017,10(1):51-58.[15]HunterMA,CoffmanBA,TrumboMC,etal.Trackingtheneuro⁃plasticchangesassociatedwithtranscranialdirectcurrentstimulation:apushformultimodalimaging[J].FrontHumNeurosci,2013,7:495.[16]MadhavanS,WeberKA2nd,StinearJW.Non⁃invasivebrainstim⁃ulationenhancesfinemotorcontrolofthehemipareticankle:impli⁃cationsforrehabilitation[J].ExpBrainRes,2011,209(1):9-17.[17]庞争争,吕亚希,高春华,等.经颅直流电刺激对脑卒中患者上肢运动功能的效果[J].中国康复理论与实践,2023,29(3):275-279.[18]CortesJC,GoldsmithJ,HarranMD,etal.Ashortanddistincttimewindowforrecoveryofarmmotorcontrolearlyafterstrokerevealedwithaglobalmeasureoftrajectorykinematics[J].NeurorehabilNeuralRepair,2017,31(6):552-560.[19]EhsaniF,MortezanejadM,YosephiMH,etal.Theeffectsofcon⁃currentM1anodaltDCSandphysicaltherapyinterventionsonfunctionofanklemusclesinpatientswithstroke:arandomized,double⁃blindedsham⁃controlledtrialstudy[J].NeurolSci,2022,43(3):1893-1901.[20]LefaucheurJP,AntalA,AyacheSS,etal.Evidence⁃basedguidelinesonthetherapeuticuseoftranscranialdirectcurrentstimulation(tDCS)[J].ClinNeurophysiol,2017,128(1):56-92.[21]KangN,SummersJJ,CauraughJH.Transcranialdirectcurrentstimu⁃lationfacilitatesmotorlearningpost⁃stroke:asystematicreviewandmeta⁃analysis[J].JNeurolNeurosurgPsychiatry,2016,87(4):345-355.[22]LeeSJ,ChunMH.Combinationtranscranialdirectcurrentstimulationandvirtualrealitytherapyforupperextremitytraininginpatientswithsubacutestroke[J].ArchPhysMedRehabil,2014,95(3):431-438.[23]曲斯伟,宋为群.阴极经颅直流电刺激对卒中患者上肢运动功能的影响[J].中国脑血管病杂志,2017,14(12):622-627.[24]McDonnellMN,StinearCM.TMSmeasuresofmotorcortexfunctionafterstroke:ameta⁃analysis[J].BrainStimul,2017,10(4):721-734.[25]WatersS,WiestlerT,DiedrichsenJ.Cooperationnotcompetition:bihemispherictDCSandfMRIshowroleforipsilateralhemisphereinmotorlearning[J].JNeurosci,2017,37(31):7500-7512.[26]ChhatbarPY,RamakrishnanV,KautzS,etal.Transcranialdirectcurrentstimulationpost⁃strokeupperextremitymotorrecoverystudiesexhibitadose⁃responserelationship[J].BrainStimul,2016,9(1):16-26.[27]BologniniN,RussoC,SouzaCarneiroMI,etal.Bi⁃hemispherictranscranialdirectcurrentstimulationforupper⁃limbhemiparesisinacutestroke:arandomized,double⁃blind,sham⁃controlledtrial[J].EurJNeurol,2020,27(12):2473-2482.[28]KlomjaiW,AneksanB,PheungphrarattanatraiA,etal.Effectofsingle⁃sessiondual⁃tDCSbeforephysicaltherapyonlower⁃limbper⁃formanceinsub⁃acutestrokepatients:arandomizedsham⁃controlledcrossoverstudy[J].AnnPhysRehabilMed,2018,61(5):286-291.[29]BatsikadzeG,RezaeeZ,ChangDI,etal.Effectsofcerebellartranscra⁃nialdirectcurrentstimulationoncerebellar⁃braininhibitioninhumans:asystematicevaluation[J].BrainStimul,2019,12(5):1177-1186.[30]ItoM,YamaguchiK,NagaoS,etal.Long⁃termdepressionasamodelofcerebellarplasticity[J].ProgBrainRes,2014,210:1-30.[31]闫金秋,巩尊科,马喆喆,等.经颅直流电刺激在脑卒中后执行功能障碍患者中的临床研究[J].神经疾病与精神卫生,2022,22(1):34-39.[32]RezaeeZ,KauraS,SolankiD,etal.Deepcerebellartranscranialdirectcurrentstimulationofthedentatenucleustofacilitatestandingbalanceinchronicstrokesurvivors apilotstudy[J].BrainSci,2020,10(2):94.[33]ZandvlietSB,MeskersCG,NijlandRH,etal.Theeffectofcere⁃bellartranscranialdirectcurrentstimulationtoimprovestandingbalanceperformanceearlypost⁃stroke,studyprotocolofarandomizedcon⁃trolledtrial[J].IntJStroke,2019,14(6):650-657.[34]BastaniA,JaberzadehS.A⁃tDCSdifferentialmodulationofcortico⁃spinalexcitability:theeffectsofelectrodesize[J].BrainStimul,2013,6(6):932-937.[35]刘习杰,谭云华.经颅直流电刺激治疗时颅内电场数值仿真[J].中国医学物理学杂志,2022,39(1):87-94.[36]BoesAD,SternAP,BernsteinM,etal.H⁃coilrepetitivetranscranialmagneticstimulationinducedseizureinanadultwithmajordepression:acaseseport[J].BrainStimul,2016,9(4):632-633.[37]WangJ,WeiY,WenJ,etal.Skinburnaftersinglesessionoftran⁃scranialdirectcurrentstimulation(tDCS)[J].BrainStimul,2015,8(1):165-166.[38]汤宏茵,廖香连,张㊀芮,等.帕金森病步态障碍的诊断与治疗研究进展[J].中国临床新医学,2022,15(12):1101-1106.[收稿日期㊀2023-11-01][本文编辑㊀韦㊀颖]本文引用格式段㊀茜,张㊀林,刘文颖.经颅直流电刺激改善脑卒中后下肢运动功能障碍的研究进展[J].中国临床新医学,2024,17(4):472-476.㊀㊀[摘要]㊀阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是一种常见的睡眠相关呼吸系统疾病㊂慢性间歇性缺氧可以导致机体的炎症反应,激活各种炎症通路,加重OSA㊂炎症细胞因子是一类细胞信号分子,它通过自分泌㊁旁分泌和内分泌等方式进行信息传递㊂OSA和全身炎症以及炎症细胞因子之间联系密切,肿瘤坏死因子⁃α㊁白细胞介素(IL)⁃33㊁IL⁃17㊁IL⁃10㊁IL⁃1β㊁IL⁃6和IL⁃8等炎症细胞因子被证实参与了OSA的发病过程,并促进炎症通路的再激活㊂该文对炎症细胞因子与OSA发生㊁发展的研究进展作一综述㊂㊀㊀[关键词]㊀阻塞性睡眠呼吸暂停;㊀炎症细胞因子;㊀肿瘤坏死因子⁃α;㊀白细胞介素;㊀炎症反应㊀㊀[中图分类号]㊀R563㊀[文献标识码]㊀A㊀[文章编号]㊀1674-3806(2024)04-0476-05㊀㊀doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2024.04.23Researchprogressontheinteractionbetweeninflammatorycytokinesandobstructivesleepapnea㊀LIDongyang,GUOAo,MAWenbin.DepartmentofNeurology,BinzhouMedicalUniversityHospital,Shandong256600,China㊀㊀[Abstract]㊀Obstructivesleepapnea(OSA)isacommonsleep⁃relatedrespiratorydisorder.Chronicintermittenthypoxiacanleadtoinflammatoryresponseinthebody,activatevariousinflammatorypathwaysandaggravateOSA.Inflammatorycytokinesareaclassofcellularsignalingmolecules,whichtransmitinformationbymeansofautocrine,paracrineandendocrine.OSAiscloselyassociatedwithsystemicinflammationandinflammatorycytokines.Inflammatorycytokines,includingtumornecrosisfactor⁃α,interleukin(IL)⁃33,IL⁃17,IL⁃10,IL⁃1β,IL⁃6andIL⁃8,havebeenproventoparticipateinthepathogenesisofOSAandpromotethereactivationofinflammatorypathways.Inthispaper,theresearchprogressoninflammatorycytokinesandtheoccurrenceanddevelopmentofOSAisreviewed.㊀㊀[Keywords]㊀Obstructivesleepapnea(OSA);㊀Inflammatorycytokine;㊀Tumornecrosisfactor⁃α;㊀Inter⁃leukin(IL);㊀Inflammatoryresponse。

治疗帕金森最好的方法帕金森病是一种慢性进行性神经系统退化性疾病,主要表现为运动障碍、肌肉僵硬、震颤等症状,给患者的生活带来了极大的困扰。

目前,针对帕金森病的治疗方法有很多种,但是要想找到最好的治疗方法,需要全面综合考虑患者的病情、年龄、身体状况等因素。

下面,我们将介绍一些治疗帕金森病的方法,希望对患者及其家人有所帮助。

首先,药物治疗是目前治疗帕金森病最常用的方法之一。

多巴胺类药物是治疗帕金森病的一线药物,它可以增加大脑中多巴胺的含量,缓解帕金森病患者的运动障碍和肌肉僵硬等症状。

此外,抗胆碱药物也常用于治疗帕金森病,它可以减轻帕金森病患者的震颤症状。

然而,药物治疗也存在一些副作用,如恶心、呕吐、精神症状改变等,因此在使用药物治疗时需要在医生的指导下进行,严格控制用药剂量和频率。

其次,物理治疗也是治疗帕金森病的重要手段之一。

物理治疗可以通过运动训练、康复训练等方式,帮助帕金森病患者恢复肌肉功能,改善运动能力,减轻症状。

常见的物理治疗包括康复训练、理疗、运动疗法等,这些方法可以有效地改善帕金森病患者的生活质量,延缓病情进展。

另外,手术治疗也是治疗帕金森病的一种选择。

深部脑刺激术是目前比较常用的手术治疗方法,它通过在大脑深部植入电极,通过电刺激来改善帕金森病患者的运动功能。

此外,还有脑起搏器植入术等手术治疗方法,可以帮助帕金森病患者减轻症状,提高生活质量。

除了药物治疗、物理治疗和手术治疗外,心理治疗也是治疗帕金森病的重要手段之一。

帕金森病患者常常伴随着情绪低落、焦虑、抑郁等心理问题,这些问题会加重病情,影响生活质量。

因此,心理治疗可以通过心理咨询、心理疏导等方式,帮助患者调整心态,积极面对疾病,减轻心理负担,提高生活质量。

综上所述,治疗帕金森病的方法有很多种,药物治疗、物理治疗、手术治疗和心理治疗都是常见的治疗手段。

然而,要想找到最好的治疗方法,需要结合患者的具体情况,综合考虑各种因素,选择最适合患者的治疗方案。

深部脑电刺激在脑卒中后遗症治疗中的研究进展程龙综述牟青春审校海南医学院临床学院,海南海口570300【摘要】脑卒中是由于脑血管疾病引起的脑部血液供应中断或减少,导致脑组织缺血、缺氧和功能障碍的疾病。

脑卒中是一种严重的疾病,曾患脑卒中的患者往往会有严重残疾等后遗症导致生活质量受损,这与持续的适应不良反应和持续的神经功能缺损有关。

临床迫切需要新的治疗方案来辅助现有的治疗方法。

深部脑电刺激(DBS)是一种被广泛认可且安全的神经调控技术,它将刺激电极植入脑实质,并连接到植入式脉冲发生器(IPG),以便将电脉冲传递到目标大脑结构,为患者康复带来了希望。

DBS 具有选择性好、创口小、安全、直接等特点,对促进脑卒中后运动功能恢复具有巨大潜力。

未来临床通过规范化的多中心试验,进一步完善DBS 具体实施标准和参数,将更好地满足运动功能障碍等临床康复治疗的需求。

【关键词】深部脑电刺激;脑卒中后遗症;康复治疗;研究进展【中图分类号】R743.3【文献标识码】A【文章编号】1003—6350(2024)08—1200—04Research progress of deep brain stimulation in the treatment of stroke sequelae.CHENG Long,MOU Qing-chun.Clinical College of Hainan Medical University,Haikou 570300,Hainan,CHINA【Abstract 】Stroke is a disease caused by cerebrovascular disease,which causes the interruption or reduction ofblood supply to the brain,resulting in ischemia,hypoxia,and dysfunction of brain tissue.Stroke is a serious disease,and patients who have suffered from stroke often have sequelae such as severe disability,leading to impaired quality of life,which is related to persistent maladaptive reactions and persistent neurological deficits.There is an urgent need for new treatment options to add to existing treatment methods.Deep brain stimulation (DBS)is a widely recognized and safe neuromodulation technology.It requires the implantation of stimulation electrodes into the brain parenchyma and connec-tion to an implantable pulse generator (IPG)in order to deliver electrical pulses to the target brain structure,which brings hope to these patients.DBS has the characteristics of good selectivity,small incision,safety,directness and so on,and has great potential for promoting the recovery of motor function after stroke.In the future,through standardized multi-center trials,the specific implementation standards and parameters of DBS will be further improved,which will better meet the needs of clinical rehabilitation treatment such as motor dysfunction.【Key words 】Deep brain stimulation;Stroke sequelae;Rehabilitation treatment;Research progress·综述·doi:10.3969/j.issn.1003-6350.2024.08.030基金项目:国家自然科学地区基金项目(编号:82360366);海南省自然科学基金高层次人才项目(编号:824RC546);海南省人民医院国家自然科学基金培育530工程面上项目(编号:2022MSXM06);广东省自然科学基金项目(编号:2023A1515012969)。