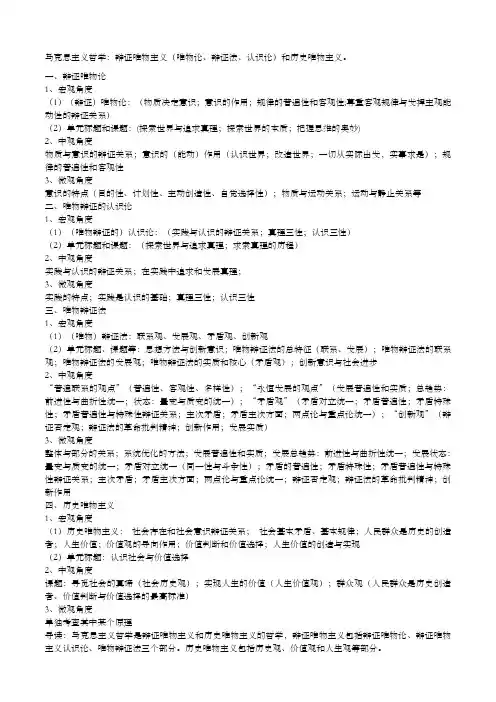

《马克思主义哲学原理》---唯物辩证法

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:3

唯物辩证法的原理和内容一、概述唯物辩证法是马克思主义哲学中的一种基本方法论,它是以物质世界和人类社会为研究对象,从物质的本质、发展规律、相互关系等方面,揭示了世界的真实面貌和发展趋势。

唯物辩证法是一种科学的认识方法,它不仅是马克思主义理论体系的重要组成部分,也是指导革命实践和社会发展的重要思想武器。

二、唯物辩证法的基本原理1. 物质决定意识唯物辩证法认为,人类社会存在和发展的根本动力在于生产力和生产关系之间的矛盾。

生产力是人类社会存在和发展的基础,而生产关系则是由生产力所决定的。

因此,在人类社会中,意识形态、政治制度等都是由经济基础所决定的。

这就是所谓“物质决定意识”的原理。

2. 矛盾普遍存在唯物辩证法认为,在任何事物中都存在着矛盾。

这种矛盾既有对立面又有统一面,是事物发展的内在动力。

矛盾的存在和发展是普遍规律,不仅存在于自然界中,也存在于人类社会中。

3. 质量互变唯物辩证法认为,事物的质量和数量是相互联系、相互转化的。

当事物数量达到一定程度时,就会引起质的变化。

而质变又能引起数量的变化。

这种质量互变的关系是事物发展的重要规律。

4. 否定之否定唯物辩证法认为,事物发展是通过否定之否定来实现的。

这种否定包括两个方面:第一次否定是指旧事物被新事物所取代;第二次否定则是指新事物被更先进、更高级别的事物所取代。

这种否定之否定的过程不断推动着社会历史向前发展。

三、唯物辩证法的基本内容1. 物质世界和人类社会的本质唯物辩证法认为,世界上所有存在都是由物质构成的。

人类社会也不例外,它由人们创造出来并服务于人民群众生产和生活需要的各种制度、文化等都属于社会意识形态,只有它们与物质生产力相适应、相协调,才能发挥积极作用。

因此,唯物辩证法强调物质生产力的发展是推动社会进步的基础。

2. 物质世界和人类社会的发展规律唯物辩证法认为,物质世界和人类社会都有自己的发展规律。

在自然界中,物质的运动和变化遵循着客观规律;在人类社会中,社会生产力、生产关系、意识形态等方面都有自己的发展规律。

唯物辩证法基本原理唯物辩证法是马克思主义哲学的核心理论之一,它是对世界的认识和改造的方法论基础。

唯物辩证法的基本原理包括对立统一、否定之否定、联系和发展。

它是马克思主义哲学的精髓,贯穿于马克思主义的各个领域,对于认识和改造世界具有重要意义。

对立统一是唯物辩证法的核心原理之一。

对立统一是指事物内部存在着相互对立的两个方面,但又相互依存、相互贯通、相互转化的统一。

世界上一切事物都是由对立统一的两个方面构成的,如事物的存在与消亡、运动与静止、正面与反面等。

对立统一是事物发展、变化的根本动力,也是事物矛盾运动的根本法则。

否定之否定是唯物辩证法的发展规律。

否定之否定是指事物发展的过程中,旧事物被新事物所取代,但同时又保留了旧事物的一定内容,形成了新事物。

这种否定不是简单的消灭,而是在保留与超越的基础上完成的。

否定之否定是事物发展的内在规律,是事物变化的必然结果。

联系是唯物辩证法的基本属性之一。

一切事物都是通过一定的联系而存在的,没有联系就没有事物的存在。

联系是事物发展的前提和条件,也是事物发展的动力。

事物之间通过各种联系相互作用、相互影响,从而促进事物的发展和变化。

发展是唯物辩证法的根本特征之一。

一切事物都是在不断发展变化的。

发展是事物存在的必然属性,没有发展就没有事物的存在。

事物的发展是一个不断前进的过程,是从低级到高级、从简单到复杂、从不完善到完善的过程。

总之,唯物辩证法基本原理是马克思主义哲学的核心内容,它揭示了世界的本质和规律,为我们认识和改造世界提供了科学的方法论基础。

唯物辩证法的基本原理贯穿于马克思主义的各个领域,对于我们深刻理解世界、把握世界发展规律具有重要意义。

我们要深入学习和理解唯物辩证法的基本原理,不断运用唯物辩证法的思维方法,不断提高我们的认识水平,不断推动世界的发展和进步。

唯物辩证法与马克思主义哲学马克思主义哲学作为中国共产党的指导思想,对于我们理解世界、改造世界具有重要的意义。

而唯物辩证法作为马克思主义哲学的核心组成部分,更是马克思主义哲学思想的精髓。

本文将从唯物辩证法与马克思主义哲学的关系、唯物辩证法的基本原理和唯物辩证法的应用角度,来探讨唯物辩证法与马克思主义哲学的关系。

一、唯物辩证法与马克思主义哲学的关系唯物辩证法是马克思主义哲学的基本方法论。

马克思主义哲学认为,世界的本质是客观存在的物质,唯物辩证法正是从这个基本观点出发,通过辩证的思维方式来揭示物质世界的规律性和变化过程。

唯物辩证法与马克思主义哲学相辅相成,共同构成了马克思主义世界观和方法论的理论基础。

二、唯物辩证法的基本原理1. 辩证法的全面性原则辩证法的全面性原则是指辩证法对事物发展规律的认识是全面、具体和系统的。

辩证法认为,事物是有内在联系和矛盾的,它们相互依存、相互制约,只有全面地把握事物的各个方面和矛盾关系,才能准确地把握事物的发展规律。

2. 矛盾的普遍性原则矛盾的普遍性原则是指一切事物内部都存在着矛盾和对立统一的关系。

唯物辩证法认为,矛盾是事物内部发展的动力和源泉,没有矛盾就没有事物的发展和变化。

3. 运动的辩证法原则运动的辩证法原则是指一切事物都处于不断运动和变化之中。

唯物辩证法认为,事物的变化是由内部矛盾推动的,通过对立面的斗争和统一解决,事物才能得到发展。

三、唯物辩证法的应用角度1. 社会历史发展的辩证法唯物辩证法可以应用于社会历史发展的研究中。

通过对社会历史的辩证分析,我们可以揭示社会发展的规律,认识社会矛盾的本质,并通过对社会矛盾的正确处理,推动社会进步和发展。

2. 科学研究的辩证法唯物辩证法也可以应用于科学研究中。

科学研究是对自然界及其规律的认识和探索,而唯物辩证法可以帮助科学家正确处理科学研究过程中的矛盾和问题,推动科学的进步和发展。

3. 个人修养与思维方式的辩证法唯物辩证法还可以应用于个人修养和思维方式的培养。

马克思主义哲学原理(一)辩证的唯物论1.唯物主义和唯心主义世界观和哲学。

哲学的基本问题及其两个方面。

唯物主义和唯心主义的对立。

唯物主义的基本观点及历史形态。

唯心主义的根源、基本观点及主要形态。

旧唯物主义的成就和缺陷。

马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义,它把实践作为考察精神和物质关系问题的基础,实现了唯物主义和辩证法、唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的高度统一,是唯物主义发展的最高形态。

马克思主义哲学是革命性和科学性相统一的哲学,是无产阶级的科学的世界观和方法论。

2.世界的物质统一性和多样性辩证唯物主义的物质范畴及其意义。

世界的统一性在于物质性。

物质世界是多样性的统一。

自然界的物质性与人类社会的物质性。

坚持一切从实际出发是彻底的唯物主义一元论的根本要求。

3.意识对物质的依赖关系和能动作用意识是人脑的机能,客观物质世界在人脑中的的主观映象,是人特有的精神活动。

意识是自然界长期发展的产物,是社会历史的产物。

意识与人工智能的关系。

意识的能动性及其主要表现。

发挥意识能动作用的途径和条件。

(二)唯物的辩证法1.唯物辩证法是关于联系和发展的科学。

世界是普遍联系的整体。

联系的客观性、普遍性和多样性。

从普遍联系的总体上把握事物的本质和功能。

世界是永恒发展的过程。

物质和运动的关系。

运动和静止的关系。

事物发展的规律性。

规律是客观事物内部的本质联系和发展的必然趋势。

本质和现象、原因和结果、必然性和偶然性、可能性和现实性的的辩证关系。

唯物辩证法和形而上学的对立。

在实际工作中坚持唯物辩证法,防止形而上学。

2.对立统一规律对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力,是唯物辩证法的实质和核心。

矛盾的含义。

矛盾是事物发展的动力。

矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展过程中的作用。

事物发展的内因和外因。

矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系。

主要矛盾和非主要矛盾、矛盾的主要方面和非主要方面。

坚持“两点论”和“重点论”的统一。

矛盾分析方法是唯物辩证法的根本方法。

马克思主义哲学:辩证唯物主义(唯物论、辩证法、认识论)和历史唯物主义。

一、辩证唯物论1、宏观角度(1)(辩证)唯物论:(物质决定意识;意识的作用;规律的普遍性和客观性;尊重客观规律与发挥主观能动性的辩证关系)(2)单元标题和课题:(探索世界与追求真理;探索世界的本质;把握思维的奥妙)2、中观角度物质与意识的辩证关系;意识的(能动)作用(认识世界;改造世界;一切从实际出发,实事求是);规律的普遍性和客观性3、微观角度意识的特点(目的性、计划性、主动创造性、自觉选择性);物质与运动关系;运动与静止关系等二、唯物辩证的认识论1、宏观角度(1)(唯物辩证的)认识论:(实践与认识的辩证关系;真理三性;认识三性)(2)单元标题和课题:(探索世界与追求真理;求索真理的历程)2、中观角度实践与认识的辩证关系;在实践中追求和发展真理;3、微观角度实践的特点;实践是认识的基础;真理三性;认识三性三、唯物辩证法1、宏观角度(1)(唯物)辩证法:联系观、发展观、矛盾观、创新观(2)单元标题、课题等:思想方法与创新意识;唯物辩证法的总特征(联系、发展);唯物辩证法的联系观;唯物辩证法的发展观;唯物辩证法的实质和核心(矛盾观);创新意识与社会进步2、中观角度“普遍联系的观点”(普遍性、客观性、多样性);“永恒发展的观点”(发展普遍性和实质;总趋势:前进性与曲折性统一;状态:量变与质变的统一);“矛盾观”(矛盾对立统一;矛盾普遍性;矛盾特殊性;矛盾普遍性与特殊性辩证关系;主次矛盾;矛盾主次方面;两点论与重点论统一);“创新观”(辩证否定观;辩证法的革命批判精神;创新作用;发展实质)3、微观角度整体与部分的关系;系统优化的方法;发展普遍性和实质;发展总趋势:前进性与曲折性统一;发展状态:量变与质变的统一;矛盾对立统一(同一性与斗争性);矛盾的普遍性;矛盾特殊性;矛盾普遍性与特殊性辩证关系;主次矛盾;矛盾主次方面;两点论与重点论统一;辩证否定观;辩证法的革命批判精神;创新作用四、历史唯物主义1、宏观角度(1)历史唯物主义:社会存在和社会意识辩证关系;社会基本矛盾、基本规律;人民群众是历史的创造者;人生价值;价值观的导向作用;价值判断和价值选择;人生价值的创造与实现(2)单元标题:认识社会与价值选择2、中观角度课题:寻觅社会的真谛(社会历史观);实现人生的价值(人生价值观);群众观(人民群众是历史创造者、价值判断与价值选择的最高标准)3、微观角度单独考查其中某个原理导读:马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学,辩证唯物主义包括辩证唯物论、辩证唯物主义认识论、唯物辩证法三个部分。

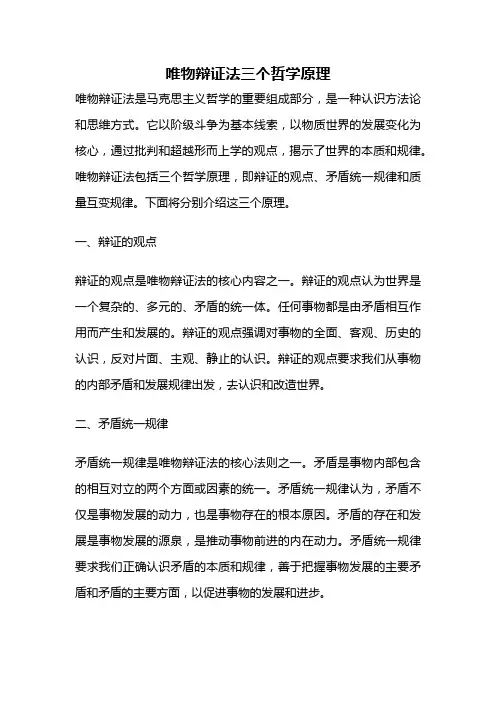

唯物辩证法三个哲学原理唯物辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,是一种认识方法论和思维方式。

它以阶级斗争为基本线索,以物质世界的发展变化为核心,通过批判和超越形而上学的观点,揭示了世界的本质和规律。

唯物辩证法包括三个哲学原理,即辩证的观点、矛盾统一规律和质量互变规律。

下面将分别介绍这三个原理。

一、辩证的观点辩证的观点是唯物辩证法的核心内容之一。

辩证的观点认为世界是一个复杂的、多元的、矛盾的统一体。

任何事物都是由矛盾相互作用而产生和发展的。

辩证的观点强调对事物的全面、客观、历史的认识,反对片面、主观、静止的认识。

辩证的观点要求我们从事物的内部矛盾和发展规律出发,去认识和改造世界。

二、矛盾统一规律矛盾统一规律是唯物辩证法的核心法则之一。

矛盾是事物内部包含的相互对立的两个方面或因素的统一。

矛盾统一规律认为,矛盾不仅是事物发展的动力,也是事物存在的根本原因。

矛盾的存在和发展是事物发展的源泉,是推动事物前进的内在动力。

矛盾统一规律要求我们正确认识矛盾的本质和规律,善于把握事物发展的主要矛盾和矛盾的主要方面,以促进事物的发展和进步。

三、质量互变规律质量互变规律是唯物辩证法的核心法则之一。

质量互变规律认为,事物质量的增减、变化是事物发展的必然规律。

事物的质量是指事物的性质、特征、状态等方面的总和。

质量互变规律强调事物内部质量的矛盾斗争是事物发展的内在动力。

质量互变规律要求我们正确认识事物的质量变化和发展规律,善于抓住事物质量变化的关键点,以推动事物的积极变化和发展。

唯物辩证法的三个哲学原理,即辩证的观点、矛盾统一规律和质量互变规律,构成了唯物辩证法的基本理论框架。

这三个原理相互联系、相互作用,共同揭示了事物的本质和规律。

唯物辩证法的三个原理对于我们正确认识和改造世界具有重要的指导意义。

在实践中,我们应当运用辩证的观点,善于发现和把握事物内部的矛盾和矛盾的主要方面,不断推动事物的发展和进步。

同时,我们还应当运用质量互变规律,善于把握事物质量的变化和发展规律,以促进事物的积极变化和提高。

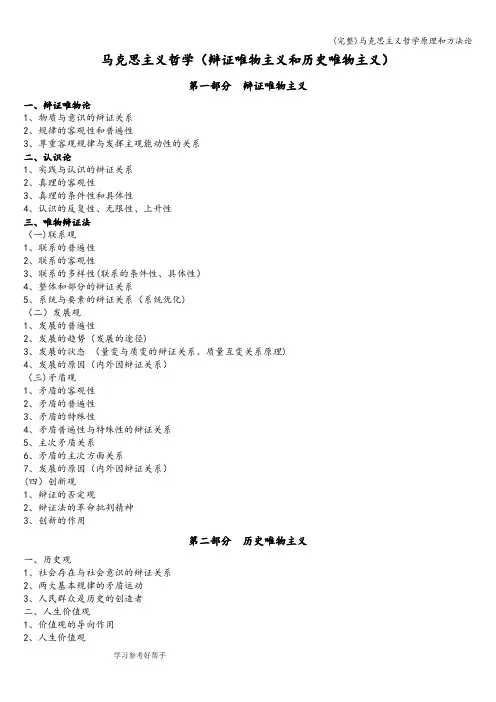

马克思主义哲学(辩证唯物主义和历史唯物主义)第一部分辩证唯物主义一、辩证唯物论1、物质与意识的辩证关系2、规律的客观性和普遍性3、尊重客观规律与发挥主观能动性的关系二、认识论1、实践与认识的辩证关系2、真理的客观性3、真理的条件性和具体性4、认识的反复性、无限性、上升性三、唯物辩证法(一)联系观1、联系的普遍性2、联系的客观性3、联系的多样性(联系的条件性、具体性)4、整体和部分的辩证关系5、系统与要素的辩证关系(系统优化)(二)发展观1、发展的普遍性2、发展的趋势(发展的途径)3、发展的状态(量变与质变的辩证关系、质量互变关系原理)4、发展的原因(内外因辩证关系)(三)矛盾观1、矛盾的客观性2、矛盾的普遍性3、矛盾的特殊性4、矛盾普遍性与特殊性的辩证关系5、主次矛盾关系6、矛盾的主次方面关系7、发展的原因(内外因辩证关系)(四)创新观1、辩证的否定观2、辩证法的革命批判精神3、创新的作用第二部分历史唯物主义一、历史观1、社会存在与社会意识的辩证关系2、两大基本规律的矛盾运动3、人民群众是历史的创造者二、人生价值观1、价值观的导向作用2、人生价值观第一部分辩证唯物主义一、辩证唯物论1、规律的客观性和普遍性(1)原理内容:①规律的含义:规律是事物运动过程中固有的、本质的、必然的、稳定的联系。

②规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。

规律是普遍的。

自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。

(2)方法论:①规律的客观性和普遍性要求我们,必须遵循规律,而不能违背规律。

按照客观规律办事,我们就能够体会到规律对于我们的意义。

一旦违背规律,人们就会受到规律的惩罚.②在客观规律面前,人并不是无能为力的。

人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福于人类。

人不能改变规律,但人能够改变规律发生作用的条件.2、物质与意识的辩证关系(1)原理内容:①物质的作用:物质世界是先于人的意识而存在的,物质是本原的,意识是派生的,物质决定意识.②意识的能动作用:A、人能够能动的认识世界(反映)a、意识活动具有目的性和计划性b、意识活动具有主动创造性和自觉选择性c、意识活动的主动性和创造性,是人能够认识世界的重要条件,世界上只有尚未认识之物,而没有不可认识之物.B、人能够能动的改造世界(反作用)a、意识对改造客观世界具有指导作用。

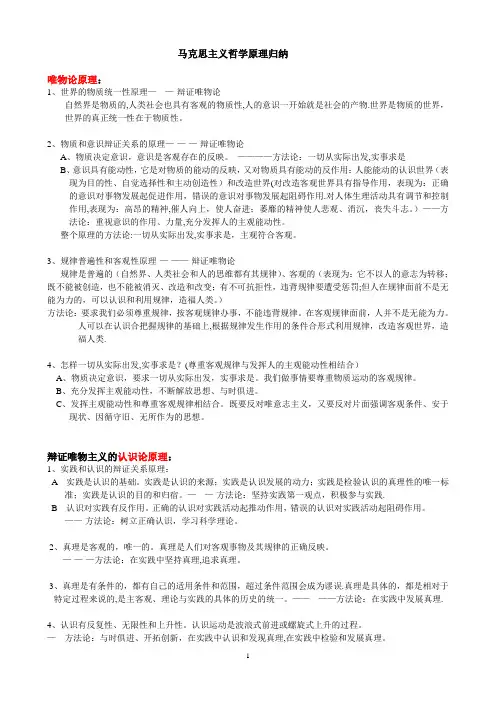

马克思主义哲学原理归纳唯物论原理:1、世界的物质统一性原理—---—-辩证唯物论自然界是物质的,人类社会也具有客观的物质性,人的意识一开始就是社会的产物.世界是物质的世界,世界的真正统一性在于物质性。

2、物质和意识辩证关系的原理—-—-—-辩证唯物论A、物质决定意识,意识是客观存在的反映。

————方法论:一切从实际出发,实事求是B、意识具有能动性,它是对物质的能动的反映,又对物质具有能动的反作用:人能能动的认识世界(表现为目的性、自觉选择性和主动创造性)和改造世界(对改造客观世界具有指导作用,表现为:正确的意识对事物发展起促进作用,错误的意识对事物发展起阻碍作用.对人体生理活动具有调节和控制作用,表现为:高昂的精神,催人向上,使人奋进;萎靡的精神使人悲观、消沉,丧失斗志。

)——方法论:重视意识的作用、力量,充分发挥人的主观能动性。

整个原理的方法论:一切从实际出发,实事求是,主观符合客观。

3、规律普遍性和客观性原理-—-——-辩证唯物论规律是普遍的(自然界、人类社会和人的思维都有其规律)、客观的(表现为:它不以人的意志为转移;既不能被创造,也不能被消灭、改造和改变;有不可抗拒性,违背规律要遭受惩罚;但人在规律面前不是无能为力的,可以认识和利用规律,造福人类。

)方法论:要求我们必须尊重规律,按客观规律办事,不能违背规律。

在客观规律面前,人并不是无能为力。

人可以在认识合把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件合形式利用规律,改造客观世界,造福人类.4、怎样一切从实际出发,实事求是?(尊重客观规律与发挥人的主观能动性相结合)A、物质决定意识,要求一切从实际出发,实事求是。

我们做事情要尊重物质运动的客观规律。

B、充分发挥主观能动性,不断解放思想、与时俱进。

C、发挥主观能动性和尊重客观规律相结合。

既要反对唯意志主义,又要反对片面强调客观条件、安于现状、因循守旧、无所作为的思想。

辩证唯物主义的认识论原理:1、实践和认识的辩证关系原理:A 实践是认识的基础。

马原—唯物辩证法的科学思维方法

马原是指马克思主义哲学的基本原理。

其中,唯物辩证法被视为科学思维的方法之一。

唯物辩证法强调对事物和现象的全面、全局和全过程的认识。

它认为,世界是由各种事物和现象相互联系、相互作用而构成的,而且这种联系和作用是永恒存在的。

因此,唯物辩证法提出了辩证的观点,即事物的发展是通过矛盾的斗争和统一而实现的。

唯物辩证法还强调了发展的非线性和不平衡性,以及转化和量变到质变的过程。

从科学思维的角度来看,唯物辩证法提供了一种观察、分析和解决问题的方法。

它要求我们去分析和认识问题背后的矛盾,并通过矛盾斗争引起的变化来寻求新的解决方法。

同时,马原要求我们从全面和全局的角度去思考问题,而不是片面和局部地看待事物和现象。

在实际应用中,唯物辩证法的科学思维方法可以帮助我们更好地理解和改变现实世界。

例如,在经济领域,我们可以用唯物辩证法的思维方法来分析和理解经济矛盾,并通过调整经济政策来解决这些矛盾。

同样,在社会领域,唯物辩证法可以帮助我们认识社会的发展规律,并提出相应的社会改革方案。

总之,马原—唯物辩证法的科学思维方法提供了一种全面、系统和科学的思考问题的方法,可以帮助我们更好地理解和改变现实世界。

马克思哲学主要分为四大部分,即辩证唯物论,唯物辩证法,唯物认识论以及历史唯物主义。

1. 辩证唯物论中包括物质与意识的辩证关系,物质与运动的关系,运动与静止的关系; 2.认识论主要包括尊重客观规律与发挥主观能动性的关系,现象与本质的关系,以及认识和时间的关系,科学理论与时间的关系;3.辩证法主要包括联系的观点(整体与部分的关系、因果关系),发展的观点(质变与量变、前景性与曲折性),矛盾的观点(矛盾的普遍性、矛盾的特殊性、普遍性与特殊性的辩证关系、主次矛盾、矛盾的主次方面);历史唯物主义主要观点是人民群众是历史的创造者(一)辩证的唯物论1.唯物主义和唯心主义世界观和哲学。

哲学的基本问题及其两个方面。

唯物主义和唯心主义的对立。

唯物主义的基本观点及历史形态。

唯心主义的根源、基本观点及主要形态。

旧唯物主义的成就和缺陷。

马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义,它把实践作为考察精神和物质关系问题的基础,实现了唯物主义和辩证法、唯物辩证的自然观和唯物辩证的历史观的高度统一,是唯物主义发展的最高形态。

马克思主义哲学是革命性和科学性相统一的哲学,是无产阶级的科学的世界观和方法论。

2.世界的物质统一性和多样性辩证唯物主义的物质范畴及其意义。

世界的统一性在于物质性。

物质世界是多样性的统一。

自然界的物质性与人类社会的物质性。

坚持一切从实际出发是彻底的唯物主义一元论的根本要求。

3.意识对物质的依赖关系和能动作用意识是人脑的机能,客观物质世界在人脑中的的主观映象,是人特有的精神活动。

意识是自然界长期发展的产物,是社会历史的产物。

意识与人工智能的关系。

意识的能动性及其主要表现。

发挥意识能动作用的途径和条件。

(二)唯物的辩证法1.唯物辩证法是关于联系和发展的科学。

世界是普遍联系的整体。

联系的客观性、普遍性和多样性。

从普遍联系的总体上把握事物的本质和功能。

世界是永恒发展的过程。

物质和运动的关系。

运动和静止的关系。

事物发展的规律性。

马克思主义哲学:辩证唯物主义(唯物论、辩证法、认识论)和历史唯物主义一、辩证唯物论1、宏观角度(1)(辩证)唯物论:(物质决定意识;意识的作用;规律的普遍性和客观性;尊重客观规律与发挥主观能动性的辩证关系)(2)单元标题和课题:(探索世界与追求真理;探索世界的本质;把握思维的奥妙)2、中观角度物质与意识的辩证关系;意识的(能动)作用(认识世界;改造世界;一切从实际出发,实事求是);规律的普遍性和客观性3、微观角度意识的特点(目的性、计划性、主动创造性、自觉选择性);物质与运动关系;运动与静止关系等二、唯物辩证的认识论1、宏观角度(1)(唯物辩证的)认识论:(实践与认识的辩证关系;真理三性;认识三性)(2)单元标题和课题:(探索世界与追求真理;求索真理的历程) 2、中观角度实践与认识的辩证关系;在实践中追求和发展真理;3、微观角度实践的特点;实践是认识的基础;真理三性;认识三性三、唯物辩证法1、宏观角度(1)(唯物)辩证法:联系观、发展观、矛盾观、创新观(2)单元标题、课题等:思想方法与创新意识;唯物辩证法的总特征(联系、发展);唯物辩证法的联系观;唯物辩证法的发展观;唯物辩证法的实质和核心(矛盾观);创新意识与社会进步2、中观角度“普遍联系的观点”(普遍性、客观性、多样性);“永恒发展的观点”(发展普遍性和实质;总趋势:前进性与曲折性统一;状态:量变与质变的统一);“矛盾观”(矛盾对立统一;矛盾普遍性;矛盾特殊性;矛盾普遍性与特殊性辩证关系;主次矛盾;矛盾主次方面;两点论与重点论统一);“创新观”(辩证否定观;辩证法的革命批判精神;创新作用;发展实质)3、微观角度整体与部分的关系;系统优化的方法;发展普遍性和实质;发展总趋势:前进性与曲折性统一;发展状态:量变与质变的统一;矛盾对立统一(同一性与斗争性);矛盾的普遍性;矛盾特殊性;矛盾普遍性与特殊性辩证关系;主次矛盾;矛盾主次方面;两点论与重点论统一;辩证否定观;辩证法的革命批判精神;创新作用四、历史唯物主义1、宏观角度(1)历史唯物主义:社会存在和社会意识辩证关系;社会基本矛盾、基本规律;人民群众是历史的创造者;人生价值;价值观的导向作用;价值判断和价值选择;人生价值的创造与实现(2)单元标题:认识社会与价值选择2、中观角度课题:寻觅社会的真谛(社会历史观);实现人生的价值(人生价值观);群众观(人民群众是历史创造者、价值判断与价值选择的最高标准)3、微观角度单独考查其中某个原理导读:马克思主义哲学是辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学,辩证唯物主义包括辩证唯物论、辩证唯物主义认识论、唯物辩证法三个部分。

第一章马克思主义哲学基本原理马克思主义哲学原理分为四部分:辩证唯物论,唯物辩证法,辩证唯物主义认识论和历史唯物主义。

实践的观点是马克思主义哲学的首要的和基本的观点,是马克思主义哲学理论体系的基础核心。

以科学的实践观为基础和轴心,把握以实践为本质特征的辩证的历史的唯物主义。

黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义思想,是马克思主义哲学的理论来源。

第一节辩证唯物主义哲学是系统化、理论化的世界观,哲学的基本问题是思维和存在的关系问题,基本派别是唯物主义和唯心主义。

马克思主义哲学是无产阶级的世界观,是建设有中国特色社会主义的理论基础。

实践性,革命性和科学性的统一是马克思主义哲学的根本特征。

解放思想、实事求是、与时俱进是马克思主义科学世界观和方法论的集中体现和根本要求,是马克思主义哲学的精髓。

静止是认识事物的起点和基础。

实践的特点是客观物质性,自觉能动性,社会历史性,直接现实性。

实践的三大基本形式:生产实践,社会实践,科学实践。

第二节唯物辩证法普遍联系和永恒发展的观点是唯物辩证法的总特征。

联系具有客观性,普遍性和多样性。

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心,揭示了事物发展的动力和源泉。

是区分辩证法和形而上学的分水岭。

矛盾是事物之间或事物内部的各要素之间的对立统一。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性或基本性质。

事物的性质,主要是由矛盾的主要方面决定的。

现象和本质是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的范畴。

第三节辩证唯物主义认识论实践的观点是辩证唯物主义认识论的首要和基本的观点。

王夫之的知行观是中国古代哲学史上的最高水平。

坚持认识和实践的具体的历史的统一,就要坚持理论创新和实践创新。

实践是检验真理的唯一标准。

第四节历史唯物主义历史观的基本问题是社会意识和社会存在的关系问题。

生产力和生产关系之间的矛盾,经济基础和上层建筑之间的矛盾是存在于人类社会内部的基本矛盾。

生产关系一定要适应生产力状况的规律和上层建筑一定要适应经济基础状况的规律是人类社会发展的普遍规律。

马原唯物辩证法的主要观点

唯物辩证法是马克思主义哲学的重要组成部分,其主要观点包括:

1. 联系和发展的观点:唯物辩证法认为,世界上的一切事物都是相互联系和相互作用的,而且事物是不断发展变化的。

这种联系和发展是普遍存在的,没有任何事物是孤立存在的。

2. 矛盾的观点:唯物辩证法认为,矛盾是事物发展的动力和源泉。

矛盾无处不在,无时不有,而且矛盾是事物内部的对立统一关系。

矛盾的存在和发展推动着事物的发展和变化。

3. 质量互变的观点:唯物辩证法认为,事物的发展是由量变到质变的过程。

量变是事物数量的积累和变化,质变是事物性质的根本变化。

量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。

4. 否定之否定的观点:唯物辩证法认为,事物的发展是一个否定之否定的过程。

否定是事物内部矛盾的自我否定,是事物发展的阶段性标志。

否定之否定是事物发展的必然趋势,是事物前进的动力。

唯物辩证法的这些观点是相互联系、相互依存的,它们共同构成了马克思主义哲学的基本原理。

唯物辩证法是人们认识和改造世界的重要工具,它为人们提供了一种科学的思维方式和方法,帮助人们更好地理解和把握事物的本质和规律。

《马克思主义哲学》唯物论、辩证法、认识论小结唯物论包括三个要点:一、唯物主义和唯心主义二、世界的物质统一性三、意识对物质的依赖关系和能动作用一、第一个要点〔唯物主义和唯心主义〕(一)世界观和哲学的概念a、世界观的定义b、哲学的定义c、世界观和哲学的关系(二)哲学的基本问题及其两个方面a 、哲学的基本问题:世界的本原是什么b、思维和存在的关系是哲学基本问题的原因c、讨论哲学基本问题的意义(三)唯心主义和唯物主义的对立a、唯物主义的根源、基本观点和历史形态(1)唯物主义产生的根源:从历史、阶级、认识几个方面去理解(2)唯物主义的基本观点:(古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、马克思主义哲学)(3)唯物主义的历史形态b、唯心主义的根源、基本观点和主要形态(1)唯心主义产生的根源:从历史、阶级、认识几个方面去理解(2)唯心主义的基本观点(3)唯心主义的主要形态(四)马克思主义哲学是无产阶级的科学的世界观和方法论a、马克思主义哲学及其特点:(1)定义(是辩证唯物主义历史唯物主义)(2)特点:阶级性、实践性、革命性和科学性的统一b、马克思主义哲学与具体科学的关系c、马克思主义哲学产生的意义二、世界物质的统一性和多样性有两个要点:(一):辩证唯物主义的物质范畴及其意义:a、科学物质范畴的形成是个历史过程b、物质范畴和物质结构理论即有区别,有又联系c、哲学上的物质范畴和自然科学的物质概念的关系d、辩证唯物主义的物质范畴的意义(二):世界的物质统一性a、一元论、二元论:(1)、一元论:唯物主义一元论(世界统一于物质);唯心主义一元论(世界统一于精神)(2)、二元论:特点、实质b、世界物质统一性原理:基本原理是什么、意义是什么三、意识对物质的依赖关系和能动作用有四个方面(一)意识的起源:a、是自然界长期发展的产物;b、是社会的产物(二)意识的本质:a、是人特有的精神活动b、是人脑的机能c、是客观世界的主观印象(三)意识与人工智能的关系(四)意识的能动作用:a、意识的能动性及其表现b、发挥意识能动作用的途径与条件一、世界的普遍联系和永恒发展有四个要点:(一)世界是普遍联系的整体a、普遍联系的含义和特征:(1)含义。

马克思主义哲学原理总结(一)唯物论(三观两原理一方法论)1、三观:物质观、意识观和实践观(1)物质观.物质和运动的辩证关系原理(并列,相互依存)运动是物质的根本属性和存在方式,它包括宇宙间的一切变化和过程。

辩证唯物主义认为:世界是物质的,物质是运动的。

物质和运动不可分割,凡物质都是运动的物质,没有不运动的物质,运动是物质的存在方式,;物质是运动的基础和承担者,凡运动都是物质的运动,没有无物质的运动,运动是物质的主体。

运动和静止的辩证关系原理(并列,都有)例子:小孩空中走钢丝静止是运动的一种特殊状态,具有相对性,是指物质运动在一定条件下,一定范围内和处于暂时稳定和平衡状态的哲学范畴。

第一,运动是绝对的、无条件的、永恒的。

这就是说,事物无论在什么情况下都处于运动之中。

第二,静止是相对的、有条件的、暂时的。

静止是一种不显著的运动,是运动的一种特殊的状态。

第三,运动和静止相互渗透并在一定条件下相互转化,动中有静,静中有动。

运动的物质与时间,空间的辩证关系原理(并列,相互依存)例子:自习室占座时间是指物质运动过程的持续性、顺序性。

空间是指运动着的物质的广延性、伸张性。

时间,空间同运动着的物质是不可分的。

第一,运动着的物质不能离开时间和空间。

任何事物,无论其过程怎样短暂,总要经历一定的时间;任何事物,无论其体积怎样微小,总要占据一定的空间。

第二,时间和空间也不能离开运动着的物质。

离开了具体事物的抽象空间和抽象时间都是不可思议的,也是毫无意义的。

第三,时间和空间二者之间也是不可分割的,世界上既不存在着只有空间而没有时间的事物,也不存在着只有时间而没有空间的事物。

时空的绝对性和相对性的辩证关系原理(并列,相互依存)时空的绝对性是指时间,空间是运动着的物质的存在方式,它是客观的。

时间、空间在客观性上是不变的,无条件的,因而是绝对的。

否认时空的绝对性必然导致唯心主义。

时空的相对性是指时间,空间的具体特性受到物质运动的具体特性的制约,时空的具体特性是可变的,有条件的,因而是相对的。

马克思主义哲学辩证唯物主义唯物论1、物质决定意识的原理原理内容:世界的本质是物质,先有物质后有意识,物质决定意识,意识是物质的反映。

方法论:要求我们想问题办事情坚持一切从实际出发,使主观符合客观。

2、意识对物质具有反作用的原理原理内容:意识对物质具有反作用,正确的意识对事物的发展具有促进推动作用,错误的意识对事物的发展具有阻碍破坏作用。

方法论:要求我们重视意识的作用,重视精神的力量,树立正确的思想意识,克服错误的思想意识3、物质和意识的辨证关系原理原理内容:物质决定意识,意识对物质具有能动作用。

方法论:要求我们一方面要坚持一切从实际出发,另一方面要重视精神的力量。

4、客观规律性和主观能动性的辩证关系原理原理内容:尊重客观规律是发挥主观能动性的基础和前途;认识和利用规律必须充分发挥主观能动性。

方法论:必须把尊重客观规律和发挥主观能动性有机结合起来辩证法部分1、唯物辩证法和形而上学的对立:联系的观点和孤立的观点的对立,全面的观点和片面的观点的对立,运动的观点和静止的观点的对立,是否承认矛盾的观点的对立。

最后一点是对立的焦点。

2、联系的观点:联系是事物内部或之间的相互作用、相互影响、相互制约。

联系是客观的,普遍的,多样的,有条件的,系统的。

系统是相互联系的各要素构成的有机整体,具有整体性、结构有序性和内部结构趋优性,整体性是系统最重要的特性。

系统和要素的关系表现为整体和部分的关系,相互依存和相互作用。

3、发展的观点:发展是前进的运动,是新事物代替旧事物的运动。

发展是有过程的有规律的,无限的。

新事物是符合前进方向的事物,具有远大前途。

由于它代表事物发展方向、有旧事物不可比拟的优越性、在社会中能得到群众支持,所以它是不可战胜的。

4、对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心:揭示动力,理解的钥匙,揭示根本的认识方法、与形而上学对立的焦点。

5、矛盾:就是对立统一,是客观的。

矛盾有两个根本属性。

矛盾的同一性是指矛盾双方互相依存、互相贯通的性质和趋势。

唯物辩证法

•一、唯特辩证法的总特征(普遍联和永恒发展)

•普遍联系:联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

联系具有客观性、普遍性和多样性的特点。

•永恒发展:发展是前进上升的运动。

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

•二、唯物辩证法的三大规律

•对立统一规律

•对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。

对立统一规律揭示了普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力。

矛盾分析法是人们认识世界和改造世界的根本方法。

•1、矛盾的同一性和斗争性及其相互关系

(1)、矛盾是指事物之间的对立和统一及其关系,要区分逻辑矛盾与辩证矛盾。

(2)、同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。

(3)、斗争性是矛盾对立面之间相互排斥、相互分享的性质和趋势。

(4)、矛盾同一性和斗争性的原理,要求我们要分析和解决矛盾时,必须从对立中把握同一,从同一中把握对立。

忘记悲伤的妇人

一个老妇人唯一的儿子死了,她非常悲伤。

便请教一位灵修大师:“大师,有什么办法使我儿子复活吗?”大师说:“我有办法,但你要先去找一杯净水给我。

这杯水必须来自一个从来没有过痛苦的家庭,有了这杯水,我就可以救活你的孩子。

”老妇人听了十分高兴,立即去寻找这杯水。

可是,无论到了茅舍或华厦,乡村或城市,她发现每一个家庭都有他们各自的痛苦。

最后,她为了安慰别人的痛苦而忙碌着,在不知不觉中早已忘了找水的事。

就这样,在她热心的付出中,丧子的哀伤悄悄地离开了她的心。

痛苦和欢乐是对立的,又是统一的,是一对矛盾,世界上的任何家庭都有痛苦和欢乐,都存在着矛盾。

【哲理启示】矛盾是普遍存在的,不仅事事有矛盾,而且时时有矛盾,采取回避、逃避的办法都是没有用的。

只有承认矛盾,直面矛盾,分析矛盾,才能有效地解决矛盾,才能科学地看问题、办事情,为社会做出贡献。

•2、矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用

(1)、矛盾是事物发展的动力是指,矛盾着的对立面又统一、又斗争推动了事物的运动和变化。

矛盾的同一性和斗争性在事物发展中都有重要作用。

(2)、矛盾的同一性在事物发展中的作用是:第一,提供矛盾得以存在和发展的条件。

第二,使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素而得到发展。

第三,矛盾双方相互贯通规定了事物发展的基本趋势和方向。

(3)、矛盾的斗争性的作用表现在量变和质变两种状态中:在量变过程中,斗争性推动矛盾双方量的变化,通过双方力量的消长,为质变作准备;在质变过程中,斗争性使旧的矛盾统一体分解,新的矛盾统一体产生,完成质变。

量体裁衣

明朝嘉靖年间,北京城中有位裁缝名气很响,他裁制的衣服,长短肥瘦,无不合体。

一次,御史大夫请他去裁制一件朝服。

裁缝量好了他的身腰尺寸,又问:“请教老爷,您当官当了

多少年了?”御史大夫很奇怪:“你量体裁衣就够了,还要问这些干什么?”裁缝回答说:“年青相公初任高职,意高气盛,走路时挺胸凸肚,裁衣要后短前长;做官有了一定年资,意气微平,衣服应前后一般长短;当官年久而将迁退,则内心悒郁不振,走路时低头弯腰,做的衣服就应前短后长。

所以,我如果不问明做官的年资,怎么能裁出称心合体的衣服来呢?”

【哲理启示】具体分析和解决不同的矛盾。

矛盾具有特殊性,解决矛盾的方法也不可能千篇一律。

不同质的矛盾,只有用不同质的方法才能解决。

只有对具体情况进行具体分析,把握事物矛盾的特殊性,才能找到解决矛盾的正确方法。

这位裁缝之所以名响京城,是与他能出色地做到具体问题具体分析、一切从实际出发分开来的。

•3、矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

1)矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物的发展过程当中,即矛盾无处不在,

无时不有。

2)矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有

其特点。

3)矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。

•4、矛盾分析法

•根本认识方法:包含分析矛盾特殊性的方法,两点论与重点论相结合的方法,抓关键、看主流的方法,在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法,指着与继承下统一的方法等。

•质是一事物成为自身并区别于它事物的规定性。

•量是事物存在和发展的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上的排列组合等可以用数量表示的规定性。

•度是保持事物的质的稳定性的数量界限。

•量娈和质变的辩证关系:第一,量变是质变的必要准备。

第二,质变是量变的必然结果。

第三,量变和质变是相互渗透的。

•否定之否定规律

•肯定因素是维持现存事物存在的因素,否定因素是促使现存事物灭亡的因素。

•辩证的否定观:

•(1)辩证的否定是包含肯定的否定。

•(2)辩证的否定是事物的自我否定,是事物自身肯定因素和否定因素矛盾运动的必然结果。

•(3)辩证的否定是发展环节和联系环节。

•(4)辩证的否定是“扬弃”。

克服旧事物中的消极因素,保留它的积极因素。

否定之否定规律:事物变化发展的方向道路是由肯定到否定,再到否定之否定的循环往复的过程。

•三、五对范畴

•原因和结果

•(1)、原因和结果是揭示客观世界中普遍联系着的事物,引起被引起、彼此制约的一对范畴。

原因是引起一定现象的现象。

结果由于原因作用而引起的现象。

•(2)、判断前后相继的两个现象之间是否具有因果联系,其根本标志是看它们是不是引起被引起的关系。

•(3)、原因和结果的区分既是确定的又是不确定的。

如果把两个具有因果联系的现象从普遍联系中抽出来加以考察,原因与结果的区分是确定的,如果把它们放在世界无限发展的链条中去考察,那么原因和结果的区分则是不确定的。

同一个现象是在一种关系中是结果,在另一种关系中则是原因,反之亦然。

•(4)、原因和结果相互作用、相互转化、互为因果。

•必然性和偶然性

•(1)、必然性和偶然性是揭示事物产生、发展、灭亡不同趋势的一对范畴。

•(2)、必然性和偶然性是对立的有区别的。

表现在:①必然性是指在事物发展中一定如此的趋势;偶然性是事物发展中并非必定发生的、不确定的趋势。

②必然性是由事物内部的根本矛盾决定的;偶然性是由非根本矛盾和外部条件造成的。

③必然性对事物的发展起决定作用,它决定事物的发展方向;偶然性则对事物的发展起影响作用,加速或延缓事物的发展。

•(3)必然性和偶然性相互依存,又相互转化。

•可能性和现实性

•可能性是指包含在现实事物之中的、预示着事物发展前途的种种趋势。

现实性是包含内在根据的、合乎必然性的存在。

•可能性和现实性是相互依赖、相互转化的。

①可能性和现实性相互依存,密不可分。

②可能性和现实性在一定条件下相互转化。

•现象和本质

本质和现象是揭示客观事物的内在联系和外在联系相互关系的一对范畴。

•内容和形式

内容和形式是提示事物内在要素同这些要素的结构和表现方式的关系范畴。

•四、四种思维方法

•辩证法及其关系

•唯物辩证法的方法与认识方法和工作方法的关系

•辩证思维的基本方法

•客观辩证法与主观

农学院B1105陈翔。