开平碉楼与村落分析

- 格式:ppt

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:33

开平碉楼与村落,人类文化视野的新名片中西融汇的岭南乡村文化景观◎开平碉楼与村落在建筑、规划和景观设计等方面,既是自古以来一种独特文化传统的延续,叉是人类不同文明交融的美丽结晶,展现了不同文化价值的交汇以及岭南侨乡建筑和景观设计理念与实践的演变与发展。

◎开平碉楼与村落是稻作文化区域历史上长期动乱的社会生活形态的见证和综合产物,也显现出传统乡村社会向近现代文明发展的进程以及移民文化的特殊历程。

◎开平碉楼与村落最典型地代表着一种独具艺术风格、地域特色、时代标志和审美价值的建筑类型和乡村规划,展现了人类建筑文化交流与景观组合的一个杰出品类。

◎别致、挺拔的碉楼与传统、质朴的村落、竹林、果园、山水和稻田,共同构成优美的文化景观,杰出地展现了人与自然和谐统一的生产、生活和居住方式。

在珠江三角洲的西缘,一跨过九江大桥,就进入了五邑侨乡,周边的环境与大桥另一端的景象迥然天别。

真是令人难以相信,在城市化进程快速发展的珠江三角洲还原生态地保留着一片田园牧歌,沿途山绿水蓝,空气清新,稻田成片,农舍炊烟。

更吸引人的是,在村落后面或山冈田间,一座座突兀屹立的乡土建筑——碉楼,扑面而来,它打破了中国传统村落舒展平缓的天际轮廓线,非常张扬的造型吸引着人们的目光。

越向五邑侨乡的中心——开平行驶,这样的景色越浓厚,碉楼的数量越多,造型的西式风格也越精美越多样,它与中国传统的民居、稻田、竹林、山丘融为一体,构成了独特的乡村景观。

开平“无碉不成村”开平城乡面积为1600多平方公里,现有18个镇,不论山区还是丘陵、平原,镇镇有碉楼。

即便是在开平繁华的市区,随时也可以看到一脸沧桑的碉楼与现代化的建筑为伴。

据说,历史时期开平有3000多座碉楼,民间一直流传着“无碉不成村”的俗语。

经过普查,现存的碉楼有1833座,集中分布在中部潭江冲积平原的塘口、百合、赤坎、蚬冈、长沙等五镇。

拥有如此众多碉楼的地方,在全国还找不到第二处,开平确实是当之无愧的“中国碉楼之乡”。

浅析广东省开平碉楼与村落2007年6月28日,广东省开平市开平碉楼与村落申遗成功。

开平碉楼与周边村落成为了当地及广东省的地方形象代表,成为了新的地方明信片。

开平碉楼是广东本土文化和外来文化融合碰撞的一个支点,申遗成功使其成为广东在文化上的一个世界品牌。

碉楼的定义与相关历史传承“碉”指的是军事上用于防御的坚固的建筑物。

“楼”指的是两层或两层以上的房屋。

“碉楼”即是把楼的建筑形体与碉的防御功能相结合的建筑物。

开平碉楼的形式并不是突然产生,它能从国内外的传统建筑中找到所传承的原型(图1)。

在中国古建筑中就有望楼、角楼的竖向、挺拔的建筑形制,人们能够登上望楼、角楼远眺、视察,以达到防御的效果。

望楼和角楼是中国建筑中传统的防御性建筑类型。

因此,在中国很多地方都有碉楼或类似碉楼的建筑形制,如西藏、四川、云南等地有多种形式的碉楼(图2),但开平的碉楼与其他地方的碉楼形制及建筑特点上都有极大的不同,而且像开平那样拥有极大数量和密集度的碉楼或碉楼群在中国境内极其罕见。

图1 安平逯家庄东汉幕壁画中的望楼图2羌族碉楼开平碉楼的主要分布开平市内,碉楼星罗棋布,城镇农村,举目皆是,多者一村十几座,少者一村二三座,主要分布在15个镇(街道),集中分布在塘口、百合、赤坎、蚬冈和长沙五镇(街道)。

从水口到百合,又从塘口到蚬冈、赤水,纵横数十公里连绵不断,蔚为大观。

(图3)图3 碉楼群开平碉楼的源起(1)开平的地理环境及社会治安开平碉楼的兴起,与开平的地理环境和过去的社会治安密切相关。

开平地势低洼,河网密布,而过去水利失修,每遇台风暴雨,常有洪涝之忧。

加上其所辖之境,原为新会、台山、恩平、新兴四县边远交界之地,向来有“四不管”之称,社会秩序较为混乱。

因此,清初即有乡民建筑碉楼,作为防涝防匪之用。

(2)开平的人口结构开平是有名的侨乡。

最迟在16世纪中叶,开平就有人乘木帆船远渡大洋,到东南亚谋生。

到十九世纪中期,开平出现大规模国际移民现象。

2018·09截止2017年底中国的文化遗产入围世界遗产名录已达到了53处。

作为一个文化大国,越来越多的文化遗产被选入世界文化遗产名录,不仅传承了一批优秀的文化,还增强了民众对中国传统文化的认同和民族自豪感。

世界文化遗产也得到了许多专家的密切关注,主要是从遗产申遗前的文化价值、保护和修复角度出发,为文化遗产的保护与再利用提供建议。

如单霁翔的《关注新型文化遗产———工业遗产的保护》(2006年)通过介绍工业遗产的概念、历史进程、注意事项等为中国工业文化遗产保护提供科学依据。

余子骅,龚德才《文物修复的可识别原则探讨———以青铜文物修复为例》(2016年)从文物修复角度对文物修复提出过许多可行性建议。

殷力欣的《祁阳重华学堂大礼堂:一座特殊的抗战纪念殿堂》(2016年)着重对历史和文化价值的挖掘。

目前国内对已经列入世界文化遗产名单的遗产现状调查文献研究较少,吴丽云《真实性、完整性原则与泰山世界遗产资源保护》(2009年)调查了泰山的保护现状并提出了一些针对性建议,这是因为泰山文化遗产在保护过程中严重破坏了遗产本身的价值。

一、开平碉楼与村落保护现状及调查2007年6月28日,“开平碉楼与村落”正式列入《世界遗产名录》,成为中国第35处世界遗产。

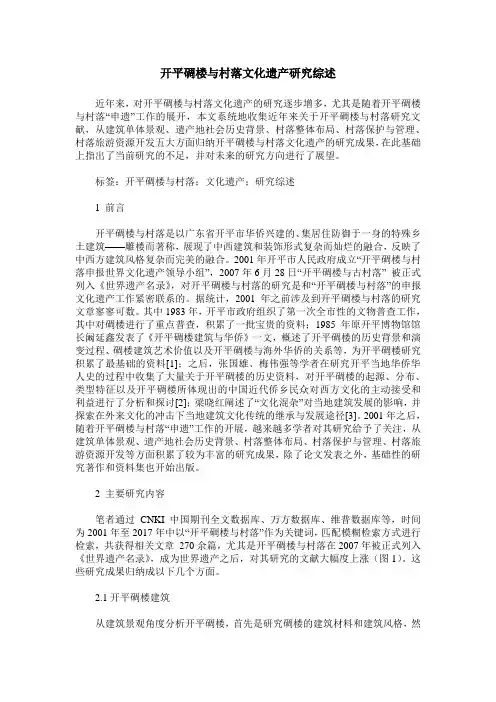

开平碉楼与村落位于广东省江门市下辖的开平市境内,其中有35座造型精美的碉楼和西式别墅散落分布在马降龙、自力村、三门里、锦江里四个分散的保护区内。

1996年在“世界自然遗产的总体原则与提名评估标准”的研讨会上,专家“世界文化遗产”开平碉楼与村落的现状调查殷付正超张超张万胜摘要:中国的世界文化遗产大多用于旅游开发,但旅游开发中破坏文化遗产的“真实性”“完整性”情况也时有发生。

以开平碉楼与村落为例,通过实地调研,数据整理分析,发现开平碉楼与村落存在一些保护不到位情况,大众的遗产保护意识不足,提出保护为主、教育为先、管理制衡、利用多样建议。

关键词:文化遗产;真实性;完整性;保护表1四个遗产核心区35座核心建筑问题分类汇总表表2各碉楼存在问题数量汇总表建议将完整性原则同时应用于世界自然遗产和文化遗产。

开平碉楼与村落文化遗产研究综述近年来,对开平碉楼与村落文化遗产的研究逐步增多,尤其是随着开平碉楼与村落“申遗”工作的展开,本文系统地收集近年来关于开平碉楼与村落研究文献,从建筑单体景观、遗产地社会历史背景、村落整体布局、村落保护与管理、村落旅游资源开发五大方面归纳开平碉楼与村落文化遗产的研究成果,在此基础上指出了当前研究的不足,并对未来的研究方向进行了展望。

标签:开平碉楼与村落;文化遗产;研究综述1 前言开平碉楼与村落是以广东省开平市华侨兴建的、集居住防御于一身的特殊乡土建筑——雕楼而著称,展现了中西建筑和装饰形式复杂而灿烂的融合,反映了中西方建筑风格复杂而完美的融合。

2001年开平市人民政府成立“开平碉楼与村落申报世界文化遗产领导小组”,2007年6月28日“开平碉楼与古村落” 被正式列入《世界遗产名录》,对开平碉楼与村落的研究是和“开平碉楼与村落”的申报文化遗产工作紧密联系的。

据统计,2001年之前涉及到开平碉楼与村落的研究文章寥寥可数。

其中1983年,开平市政府组织了第一次全市性的文物普查工作,其中对碉楼进行了重点普查,积累了一批宝贵的资料;1985年原开平博物馆馆长阚延鑫发表了《开平碉楼建筑与华侨》一文,概述了开平碉楼的历史背景和演变过程、碉楼建筑艺术价值以及开平碉楼与海外华侨的关系等,为开平碉楼研究积累了最基础的资料[1];之后,张国雄、梅伟强等学者在研究开平当地华侨华人史的过程中收集了大量关于开平碉楼的历史资料,对开平碉楼的起源、分布、类型特征以及开平碉楼所体现出的中国近代侨乡民众对西方文化的主动接受和利益进行了分析和探讨[2];梁晓红阐述了“文化混杂”对当地建筑发展的影响,并探索在外来文化的冲击下当地建筑文化传统的继承与发展途径[3]。

2001年之后,随着开平碉楼与村落“申遗”工作的开展,越来越多学者对其研究给予了关注,从建筑单体景观、遗产地社会历史背景、村落整体布局、村落保护与管理、村落旅游资源开发等方面积累了较为丰富的研究成果,除了论文发表之外,基础性的研究著作和资料集也开始出版。

试析开平碉楼与村落的真实性与完整性姓名:宋军学号:09502026指导教师:田逢军学院:职业技术学院专业名称:酒店管理班级:09酒店管理2班试析开平碉楼与村落的真实性与完整性【摘要】我国是一个世界遗产资源丰富的国家。

随着旅游业的蓬勃发展,这些世界遗产以其巨大的魅力吸引着国内外的游人,因而维护好全人类最宝贵的世界遗产的真实性和完整性,是当前面临的一个重大课题。

应当加快立法,加强管理,正确处理开发利用与保护的关系,树立可持续发展观念。

本文就此问题提出一些意见,使开平碉楼与村落的研究能够更好地为当前的保护提供更多科学的支持。

【关键词】世界文化遗产,真实性、完整性,开平碉楼与村落开平碉楼与村落作为人类发展史上具有突出的普遍价值的遗产项目,已经得到联合国世界遗产大会的确认,为全人类保护好这份遗产,使其价值得到永续的保存,已经成为我们义不容辞的责任。

为此,必须全面把握其真实性和完整性。

真实性和完整性是世界遗产内在价值的体现和最基本的属性。

所谓“真实性”,即表示这项遗产是原生的、本来的历史遗存、历史记录,而不是复制的、虚假的“赝品”。

作为文化遗产的真实性,是需要通过历史遗留下来的一切相关部分来体现,也就是说真实性是指来自原生的整体真实、综合真实。

由此,就自然引出了“完整性”的概念。

真实性必须通过完整性来体现和保存;没有完整性,也就没有真实性,完整性是真实性的基础。

如果说真实性揭示了遗产项目的“质”,那么完整性则更多地表现了遗产项目的多样和丰富。

真实性和完整性共同确定了遗产的价值,确定了遗产的不可替代性。

所谓世界遗产的“消失”,也就是其真实性和完整性的丧失。

因此,它们成为世界遗产的两个最基本的属性。

真实性与完整性既是鉴定、评估世界遗产性质的最重要的依据,同时也是保护的对象和实施一切保护措施和手段的最基本的原则。

那么,开平碉楼与村落的真实性与完整性体现在哪些方面呢?我以为可从三个方面去认识。

一、建筑的真实性与完整性开平碉楼与村落的主体,是碉楼、传统民居、西式别墅、祠堂、灯寮等乡土建筑。

开平碉楼与村落保护和利用之我见发表时间:2016-03-16T17:23:44.437Z 来源:《基层建设》2015年20期供稿作者:李少珍[导读] 开平市华侨博物馆广东开平 529300 开平碉楼是中国乡土建筑的特殊类型,是一种集防卫、防涝、居住和中西建筑艺术于一体的近现代民居建筑。

李少珍开平市华侨博物馆广东开平 529300提要:本文在对开平碉楼与村落这一珍贵、独特的世界文化遗产的保护管理现状进行深入调查研究的基础上,指出了保护管理方面存在的问题、保护的迫切性,提出了保护和利用的对策。

笔者在开平市申报世界文化遗产领导小组办公室以及开平市文博部门工作多年,从事开平碉楼与村落保护和利用工作中,积累了一些经验,提出自己的一些见解和看法。

关键词:世界文化遗产;开平碉楼与村落;保护和利用对策开平碉楼是中国乡土建筑的特殊类型,是一种集防卫、防涝、居住和中西建筑艺术于一体的近现代民居建筑。

她产生于明代后期(16世纪),到19世纪末20世纪初发展成为表现中国华侨历史、社会形态与文化传统的一种独具特色的亦中亦西的建筑奇葩。

开平碉楼与村落于2007年6月28日正式列入《世界遗产名录》,是目前世界上唯一的华侨文化方面的世界遗产,也是中国第35处、广东省第1处世界遗产。

今天1833座碉楼像一颗颗璀璨的明珠镶嵌在开平大地之间,熠熠生辉,在开平市经济社会发展中正彰显出她们无穷的魅力和影响力。

如何保护好利用好祖先留给我们的这笔珍贵的文化遗产,已是摆在我们面前的一项重要而紧迫的任务。

一、保护开平碉楼与村落的意义保护开平碉楼与村落对团结世界华侨、华人,促进祖国的和平统一,凝聚侨心,具有重要而深远的意义。

目前,全球有华侨、华人3400万人,分布在140多个国家和地区。

开平碉楼与村落是世界文化遗产中唯一的华侨文化遗产,她不同于殖民文化,她是中国草根侨民主动吸收外国先进文化,将西方先进文化融入中国传统文化的有力见证,成为中国华侨文化的丰碑。

论开平碉楼与村落作者:黄金源来源:《现代企业文化·理论版》2009年第08期摘要:碉楼是集建筑学、力学、工艺美术、园林环保于一身的中西方文明的结晶体。

它不仅反映了侨乡人民艰苦奋斗、保家卫国的一段历史,同时也是活生生的近代建筑博物馆,一条别具特色的艺术长廊,对其进行保护和挖掘,对研究华侨历史和建筑艺术、工艺美术、对开发旅游资源和开展爱国主义教育,都具十分重要的意义。

关键词:跨越历史;中西合璧;前人血汗;后人财富中图分类号:K928文献标识码:A文章编号:1674-1145(2009)12-0184-02一、什么是开平碉楼开平碉楼,它是一种多层塔楼。

过去当地人通称它为“楼仔”或“众人楼”,一直不为外人所知,当它成功被录入联合国教科文组织世界文化遗产名录,成为世界文化遗产时,它才让世人所了解。

2007年6月28日,开平碉楼与古村落申请世界文化遗产项目在新西兰第三十一届世界遗产大会上获得通过,这是开平人民的骄傲,也是世界华人的骄傲。

因为这是开平人在中国近代史上受半封建、半殖民地统治的历史见证,也是当地人民在经济、文化发展的缩影。

这一座座碉楼,不仅反映了侨乡人民艰苦奋斗、保家卫国的一段历史,同时也是活生生的近代建筑博物馆,一条别具特色的艺术长廊。

走进碉楼,感受文化遗产带来的独特魅力。

这里吸引着各个科目的专家,包括建筑、考古文物、美术工作者和摄影发烧友前来这个被冠予“碉楼海洋”的开平“拾贝”,更多吸引全国乃至全世界的游客到开平旅游探宝。

二、碉楼建造的历史背景开平人的祖先,很多是中原地区的移民,在开平的乡镇村子里面,还能见到珠肌巷的影子,如村口的门楼,巷子,房子样式。

开平建县以前,此地是一个三不管的地方,且山多,河流多,是土匪、盗贼聚集的地方,为了将此地治理好,公元1638年(崇祯十一年),钦定建开平县(引自开平县志)。

开平建县以后,人们寄望“开平建县天下太平”,但是,在当时的封建统治下,这个愿望又怎能实现呢?开平属于亚热带,气候潮湿,且地势低洼,特别是由于当时水利不发达,潭江经常泛滥而导致洪涝。

2019年6月下半月刊乡村振兴视角下世界文化遗产旅游开发路径研究——以“开平碉楼与村落”为例李梦迪世界遗产旅游由于其不可复制的独特性吸引了越来越多的游客,展现出了较高的经济价值、社会价值与文化价值。

目前,我国遗产地旅游开发现状堪忧,出现了过度开发与浅层开发共存的局面,为更好地平衡世界遗产旅游开发与保护的关系,本文以世界遗产地“开平碉楼与村落”为例,用深度访谈和现场观察方式进行田野调查,从开发原则、社区参与、市场地位及产品设计等方面对遗产旅游开发的路径进行探究,以期助力遗产地实现乡村振兴。

引言改革开放后,中国致力于城镇化发展,农村大量劳力、土地、资金等生产要素向城市集聚,城市发展迅速,但农村问题突出,人口流失、空心化等现象严重。

面对城市发展的成绩和农村衰落的现实,十九大报告提出“乡村振兴战略”。

旅游作为多产业融合平台,成为解决三农问题的一大抓手,世界遗产地旅游作为旅游的独特形式,由于其景观的独特性,在乡村振兴中备受瞩目。

但国内遗产旅游开发水平较低,不能体现其价值,据此,本文以“开平碉楼与村落”为例,对世界遗产旅游开发的路径进行探究,以期为开平市后期旅游开发的提质增效提供借鉴,以振兴遗产地的乡村发展。

一、国内外相关研究综述世界遗产旅游是将当地自然、人文旅游资源向外界展示,进行文化传递的途径,目前世界遗产旅游开发成了国内外学术界研究热点,并形成了系列理论和实践价值的成果。

国外学者对世界遗产旅游开发研究多关注于旅游者,通过个案分析的方法,基于旅游者的感受与体验对其的路径进行研究。

如Brown和ChoiA 从经济学视角出发,构建包括支付意愿、边际支付意愿在内的经济学模型;Beeho以世界遗产村落——New La-nark为例,运用ASEB进行分析,提出众多关于旅游吸引物开发的意见。

国内学者偏向于宏观分析,梁学成阐述了世界遗产有形价值与无形价值的关系,并进行理论假设,得出“世界遗产的无形价值将有助于提高遗产的旅游价值和旅游者的满意度”结论,同时利用该结论对我国世界遗产旅游开发的模式进行了论述。

世界文化遗产开平碉楼与村落国内游客满意度探究当前,随着国家不断发展,经济水平不断提升,旅游行业的竞争力逐渐增加,而旅游业主要依靠自身优良的服务质量来维持自身的可持续发展。

旅游业中,游客对于旅游体验的满意度是一项极其重要的指标。

本文主要利用调查分析数据的方法,对开平碉楼与村落的服务质量以及顾客满意度进行研究,进而体现国内游客对当前旅游地区的满意度及相关建议,进而有利于世界文化遗产开平碉楼与村落的管理。

标签:文化遗产开平碉楼与村落顾客满意度当前,游客对于景区的满意程度是游客评判景区服务质量的一个标准,当前旅游业竞争较大,具有较为激烈的竞争环境,很多景区为了让游客可以对其进行较高的评价并向他人进行推荐,一般会提升自己的服务质量,进而提升游客的满意度,从而促进景区旅游业的发展。

相关学者人认为,游客满意度是当前旅游行业维持其竞争优势的一个重要因素。

对于游客的满意度进行调查可以充分了解景区的缺陷,并为提供相应的需求,满足游客对景区的期望,进而提升景区的游客满意度,提高景区的经济效益。

一、开平碉楼与村落简介开平地处珠江三角洲西南部,距广州110公里,是著名的华侨之乡、建筑之乡、艺术之乡和碉楼之乡,也是中国优秀旅游城市。

开平碉楼鼎盛时期达3000多座,现存1833座,其数量之多,建筑之精美,风格之多样,在国内乃至在国际的乡土建筑中实属罕见。

2007年,开平碉楼与村落列入《世界遗产名录》。

开平碉楼的建筑风格和装饰艺术更是千姿百态,多种建筑类型相互交融的产物,充分体现了华侨主动吸取外国先进文化的一种自信、开放、包容的心态,他们把自己的所见所闻,加上自己的审美情趣,融注在千辛万苦建成的碉楼上。

它不仅反映了侨乡人民艰苦奋斗、保家卫国的一段历史,同时也是活生生的近代建筑博物馆,一条别具特色的艺术长廊。

目前,开平碉楼与村落开发景区有马降龙村落群、锦江里村落、自力村村落,现为AAAA旅游景区。

每年游客数量约174万人。

二、开平碉楼与村落国内游客满意度的理论分析1.对景区服务质量进行研究当前,旅游行业的竞争越来越激烈,旅游质量的提升已经成为行业发展的必要因素。

有关开平碉楼的调查报告?面做了大量的工作,取得了一定的成效。

(一)颁布相关法规“申遗”期间,省政府颁布了《开平碉楼与村落保护管理规定》,开平市政府颁布了《开平市碉楼保护管理暂行规定》,把管理工作纳入法治化轨道。

“申遗”成功后,广东省、开平市政府进一步修订和完善了《广东省开平碉楼保护管理规定》、《开平碉楼保护管理规定》。

2008年6月,开平市政府又颁布实施了《开平碉楼与村落世界遗产地保护管理暂行办法》。

(二)强化法规宣传开平市充分利用每年的“文化遗产日”、“碉楼保护月”等活动,加大文物保护的宣传力度,普及文物保护知识,提高全社会的文物保护意识,营造支持文物保护的浓厚舆论氛围。

开平市文物部门每年组织有关职能部门和文化、文物、旅游从业人员和镇、村代表举办文物保护相关培训班,强化培训,极大地提高了文物保护、旅游从业人员和村干部村民的法律法规知识。

此外,还专门编写了开平市乡土教材《开平碉楼与村落》小学版、中学版,在中小学专门开设了碉楼与村落保护的基础教育课程,来加强中小学生的文物保护法律法规教育。

(三)加大执法力度按照《文物法》和有关法律法规的规定及上级的通知精神,市文物部门分别成立了安全生产应急领导小组和排除安全隐患领导小组,制定安全制度以及安全生产应急预案,落实安全生产责任制,加强遗产地及重点文物保护单位巡查工作,及时消除各种安全隐患。

市文物部门还与各文保单位签订了安全生产责任书,使安全生产责任落实到人,同时也极大地提高有关人员的安全防患意识。

(四)加强执法队伍建设执法者既是依法行政的最基本主体,也是行政执法活动的最终实施者,执法人员素质直接影响行政执法水平。

为了加强文物保护管理,针对开平市文物多、级别高、管理工作难度大的现象,开平市专门成立了文物局和碉楼研究所(挂世界遗产管理中心牌子),配备专职人员,负责文物保护管理工作。

同时,调整了文物管理委员会,由分管文物工作的市领导担任管委会主任,市文物局领导。

·文化遗产· 本栏责任编辑刘守华文/ 刘进从银信看“开平碉楼与村落”“银信”亦称“信银”,是江门五邑等地粤语方言区民众对海外华侨寄给家人的汇款(“银”)和家信(“信”)的俗称,也是“外洋书信银两”的简称。

在广东潮汕、梅州和福建侨乡,华侨汇款与家书多被称为“侨批”,银信和侨批在本质上并无差别。

2007年6月,在联合国教科文组织第31届世界遗产委员会大会上,“开平碉楼与村落”被正式列入《世界遗产名录》,成为我国第35处、广东省第1处世界文化遗产。

“开平碉楼与村落”为什么能够跻身世界文化遗产之列呢?我们可以通过广东江门五邑侨乡另一珍贵文化遗产“银信”,来了解“开平碉楼与村落”的形成原因,透视其所蕴涵的历史文化价值,从而理解“开平碉楼与村落”申遗成功的奥秘所在。

银信的内涵清末、民国时期开平碉楼的大量兴开平碉楼1919年美国华侨陈光锦寄给儿子陈润华的银信建,与源源不断的银信流入有着密不可分的关系,先有银信,后有碉楼。

“银信”亦称“信银”,是江门五邑等地粤语方言区民众对海外华侨寄给家人的汇款“( 银”)和家信“( 信”)的俗称,也是“外洋书信银两”的简称。

在广东潮汕、梅州和福建侨乡,华侨汇款与家书多被称为“侨批”,银信和侨批在本质上并无差别。

由于近代金融、邮政、交通和信息传播网络还很不健全,华侨汇款的过程十分艰难,参与银信递送的机构亦庞杂多样。

海外华侨把血汗之资寄给亲人,通过家书报个平安十分不容易。

晚清民国时期,开平华侨通过传统的金山庄、银号汇款给家人,有银必有信,“银”和“信”紧密相连,不可分割。

即使通过邮局、银行机构汇款回国,这些机构往往也为华侨提供“随款附信”的服务。

开平与台山、新会、恩平四县地处珠江三角洲西南,面临中国南海,风俗相近,民国以前多被称为“四邑”(加上鹤山,即今日所称之“五邑”)。

鸦片战争以后,因为国内政局动荡,天灾人祸不断,人民无以为生,加之美国加州发现金矿,于是四邑的民众被动或主动源源不断地出洋谋生,于是四邑地区便形成著名的“美洲华侨之乡”,尤以台山和开平两县的美洲华侨为最多。

INDUSTRIAL ECONOMY“开平碉楼与村落”的价值探讨■ 林丹彤 卢伟亮 电子科技大学中山学院中图分类号:F590 文献标识:A 文章编号:1006-7833(2010) 02-219-01摘要“开平碉楼与村落”融合中西方建筑艺术和多元文化,是华侨文化的典型载体,具有重要的历史、文化和艺术价值,通过旅游开发可以有效地传播其价值。

关键词开平碉楼与村落 遗产价值 旅游开平地处珠三角西南部,是著名侨乡。

开平碉楼源于明朝后期,随着华侨文化的发展而鼎盛于20世纪初,据说历史上开平有3000多座碉楼,被民间称为“中国碉楼之乡”。

根据有关部门的普查统计,开平现存碉楼1833座,分布于全市的18个镇,主要集中在塘口、百合、赤坎、蚬岗、长沙五个镇。

2007年6月28日,“开平碉楼与村落”成功载入《世界遗产名录》,碉楼的价值日益受到关注。

一、开平碉楼的功能开平碉楼主要有以下三种功能:其一,防盗御匪。

开平位于新会、恩平、新兴和台山4县之间,有“四不管”之称。

自明末清初开始,战乱频繁、匪患猖獗,大多数碉楼的兴建都是为了躲避贼盗的侵扰。

其二,防洪防涝。

史书记载,“开邑在恩(平)新(会)二州间,山川间阻深”,潭江水系从西向东流经全境,这里地势低洼,每当台风暴雨或海潮来袭,常常发生洪涝灾害[1]。

因此,防洪防涝是开平碉楼的功能之一。

其三,居住功能。

碉楼除了作为防涝和避贼之用外,还有居住功能。

在开平现存的1833座碉楼中,用于居住的有1149座,占开平碉楼总数的62.7%[2]。

二、开平碉楼的分类根据建筑材料的使用,可划分为石楼、夯土楼、砖楼、钢筋混凝土楼;根据使用功能可划分为门楼、众人楼、居楼、更楼(灯楼);从建造时间上划分,村口的“门楼”是建造最早的一类,其次是众人楼,居楼的建造多数在众人楼之后,而灯楼的修建时间是最晚的。

三、开平碉楼的价值(一)华侨文化的载体近代中外文化交流渠道主要有教会传教渠道、殖民统治者渠道、商贸渠道、民间渠道,其中第一、第二、第三渠道主要是外来文化向中国进行有组织的传播,第二渠道还带有明显的强制性,而第四渠道是双向的,具有自发性和自愿性,华侨文化遗产是第四渠道的具体体现和产物。

开平碉楼论文:开平碉楼与村落的演变与空间营造研究摘要:开平碉楼与村落是中国乡土建筑的一个特殊类型,本文以空间营造的角度,以时间序列,对开平碉楼与村落的演变与场所营造进行研究。

关键词:开平碉楼;族群迁徙;演变;空间营造abstract:the buildings of kaiping watchtowers and villages are a special type of chinese vernacular architecture. this paper makes a study on the evolution and place making of these old architectures in the sequence of time from the perspective of space creation.keywords:kaiping watchtowers;migration of ethnic groups;evolution;space creation1前言开平碉楼与村落位于广东省江门市下辖的开平市境内,是中国乡土建筑的一个特殊类型,是长期动乱的社会环境与兴盛的移民文化所催生的产物,是集防卫、居住和中西建筑艺术于一体的多层塔楼式建筑。

开平市是碉楼分布的中心、也是数量最多的地区,据普查,开平的18个乡镇现存碉楼1833座,俗称“中国碉楼之乡”。

据记载,开平市的历史建制沿革,可追溯到秦朝,公元前214年,秦始皇统一岭南,设立郡县,岭南历史上首次形成了与中原相关的制度文化。

开平属于当时的南海郡番禺县地,后南朝、隋朝、唐、宋时期均属义宁县,后经历史变迁,明万历元年,岭西兵备佥事李材督师镇压陈金莺等声势浩大的农民起义后,在现今开平的大沙、马冈、龙胜、苍城、金鸡一带,设置了18个屯,其中在仓布村设置的开平屯,其名有“开同敉平”之意,是希望通过设屯驻兵,保一方太平。

这便是开平立屯之始。

开平碉楼村落防卫防御性探析摘要:开平碉楼村落集防御、居住以及中西交融的建筑艺术于一体,其最明显的特征在于它具有防卫性与防御性。

本文从村落布局、碉楼建筑、村落神位设置三各方面来分析开平碉楼村落的防卫性与防御性。

关键字:开平碉楼;村落;防卫性;防御性一、历史背景匪患猖獗历史上开平地区匪患频繁。

开平地处偏僻,处于恩平、新会、新兴、台山等县的交界处,是“四不管”地带。

政府管制力量薄弱,社会治安混乱,成为农民起义、土匪盗贼活动据点,对当地民众的生命财产安全造成极大的威胁。

至清末民初,由于军阀割据,战乱频繁,侨乡生活比较富裕,当时成为土匪掠夺的对象。

土客械斗清咸丰四年,在开平地区发生较大规模土著人与客家人的斗争,史称“土客械斗”。

土人与客家人语言不同、风俗习惯文化上的差异,经济上的争夺,导致土客关系失和,相互憎恶,矛盾口角不断。

1854年爆发持续时间长达十年的土客械斗,造成田园荒芜、死伤无数、民不聊生,人们生活异常艰难。

这种社会状况,迫使开平地区修建具有防卫、防御功能的村落。

二、村落布局与防卫开平碉楼村落布局有明显的防卫性特点,防卫性主要表现在水塘的设置、梳式布局、门楼的设置、簕竹的种植。

水塘的设置传统村落一般只在村前设置水塘,即“前塘后村”的布局模式,这种布局主要用于风水考虑与生活用途,而在开平碉楼村落不仅在村前设置了水塘,还在村落的后面或两侧增加水塘,目的在于阻挡匪贼进村的路线。

古代城池在城外修建围绕城墙的河流即护城河,用来阻挡敌人来犯。

村民正是利用这一原理,利用水塘来加强村落的整体防卫功能。

三门里村落簕竹的种植村落外围种植大量的簕竹,簕竹生长旺盛、枝蔓繁多且带毛刺,常被栽植为防护林。

传统村落中,簕竹林常被作为风水林,栽种在村落后面。

在开平碉楼村落中,簕竹不仅在村后,也大量种植在村前、村两侧。

密密麻麻的簕竹林,人难以穿行,可以有效防止陌生人从村口以外的地方进入村内。

马降龙村落进村沿路上种植了簕竹,竹林在道路两边密集排列,像两堵高墙,也像守卫村路的士兵。