泌尿生殖系沙眼衣原体感染研究进展

- 格式:pdf

- 大小:114.54 KB

- 文档页数:4

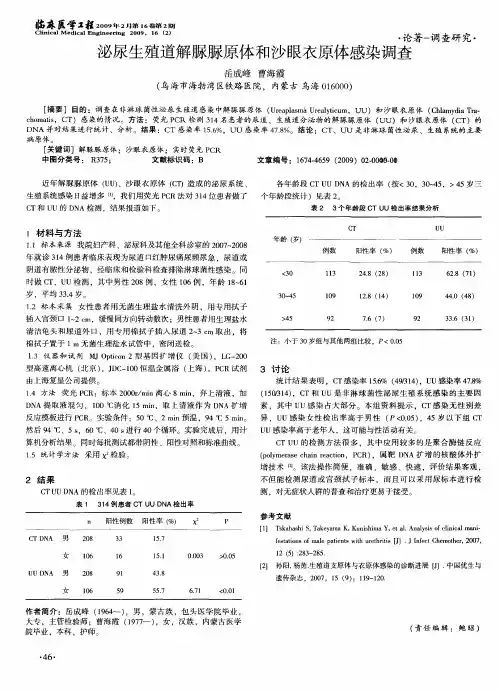

泌尿生殖道感染的病原体检测报告摘要】目的检测本地区泌尿生殖道感染患者解脲脲原体(Uu)和人形支原体(Mh)、沙眼衣原体(CT)感染情况,为临床提供可靠的诊断和治疗依据。

方法对本院妇科门诊和住院就诊的疑为非淋菌尿道(宫颈)炎患者进行Uu、Mh和CT培养。

衣原体抗原检测采用单克隆抗体金标法;支原体检测采用液体培养法。

结果 612例标本中检出支原体244例,总阳性率为39.9%,其中解脲脲支原体(Uu)阳性168例(占27.5%),人型支原体(M h)阳性13例(占2.12%),Uu+ M h混合感染阳性63例(占10.3%),衣原体阳性标本79例,总阳性率为12.9%(79/612),其中Uu+CT混合感染56例(占9.15%),CT+Uu+ M h混合感染5例(占0.82%),单纯CT感染18例(占2.54%),未见CT+ M h混合感染模式。

结论泌尿生殖道感染患者衣原体和支原体的混合感染比例比较高,在衣原体阳性中占77.22%,是非淋菌性尿道(宫颈)炎的主要致病菌。

【关键词】泌尿生殖道非淋菌性尿道炎解尿支原体人型支原体沙眼衣原体支原体是一种介于细菌和病毒之间、能独立生长的原核微生物,通常只作为一种天然的条件致病菌,主要吸附于人类泌尿生殖腺的细胞表面。

衣原体是一类专性细胞寄生,有独特发育周期,能通过细菌滤器的原核细胞型微生物。

它们都可以致人体非淋菌性泌尿生殖道感染,目前该病已成为常见的性传播疾病(STD)[1]。

由于症状不是很严重,许多患者失去了最佳治疗时机,从而是治疗非常困难,尤其是女性患者往往由于病情轻微而不予及时治疗,增加本病传播机会,导致整个泌尿系统感染并有合并症,如子宫内膜炎,输卵管炎,宫外孕,不孕症和流产,宫颈糜烂,男性可引起精囊炎,附睾炎,前列腺炎等。

因此在实际工作中,为泌尿生殖道疾病提供可靠的诊断依据,应提倡支原体和衣原体联合检测。

我们对疑为非淋菌性尿道(宫颈)炎的612例患者进行支原体衣原体联合检测,报告如下。

生殖道沙眼衣原体的介绍在我国性病管理中,性病包含有5中,其中常见的如梅毒、淋病、以及尖锐湿疣、生殖器疱疹,而对于生殖道沙眼衣原体却不是很常见,很多的医院及医生还是用非淋这种不规范的名称来指代,但其实在我国规定的性病及传染病防治中,生殖道沙眼衣原体已作为乙类传染病加以管理,并作为性病进行防治。

一、生殖道沙眼衣原体的流行形势沙眼衣原体感染在发达国家和发展中国家均极为常见,在很多国家,淋病的发病数逐渐下降,而沙眼衣原体感染的发病数逐年上升,世界卫生组织估计,全球每年新发的沙眼衣原体感染约1.3亿例,在我国生殖道沙眼衣原体也是常见的性病之一。

随着近几年来,这种疾病的发病率越来越高,而且造成的后果也越来越多的显现出来,全世界对生殖道沙眼衣原体的防控越来越重视,但在我国,由于一些医疗机构对生殖道沙眼衣原体还没有足够的重视,导致很多的病例漏报错报,病例的数据不能反映真实的疾病状况,对疫情的估计也会严重不足,造成了防控和治疗中,会有很多问题出现。

相对于欧美国家,我国的性病还是以梅毒为主,但生殖道沙眼衣原体所占的比例已经逐步上升,从检测点数据看,已经超过了淋病,成为占比第二的性病了。

在一般人群中,生殖道沙眼衣原体也有着很高的发病率。

二、沙眼衣原体简介沙眼衣原体是一种专性的细胞内寄生的病原体,它不能合成自身所需的能量物质,与细菌有着广泛的相似性,该病原体同时含有DNA和RNA两种核酸,有细胞膜,其结构与革兰阴性菌的细胞膜非常相似。

根据侵袭力和引起疾病部位不同,可以分为沙眼生物型,和性病淋巴肉芽肿生物型(LGV);根据主要外膜蛋白抗原表位氨基酸序列的差异,可以分为19个血清型,沙眼生物型可分为A~K,Ba、Da、Ia 、Ja,LGV可分为L1-L3, L2a。

A,B,Ba和C型最常见引起沙眼,D~K型主要感染泌尿生殖道,L1, L2, L3型引起性病性淋巴肉芽肿。

发现:1907年,捷克哈伯斯忒特和普罗瓦采克在沙眼病人刮片发现胞内包涵体;分离:1956年,汤飞凡采用鸡胚卵黄囊接种法分离培养出沙眼衣原体(60周年);特征:专性的细胞内寄生的原核生物,具有独特的发育周期(原体和始体)。

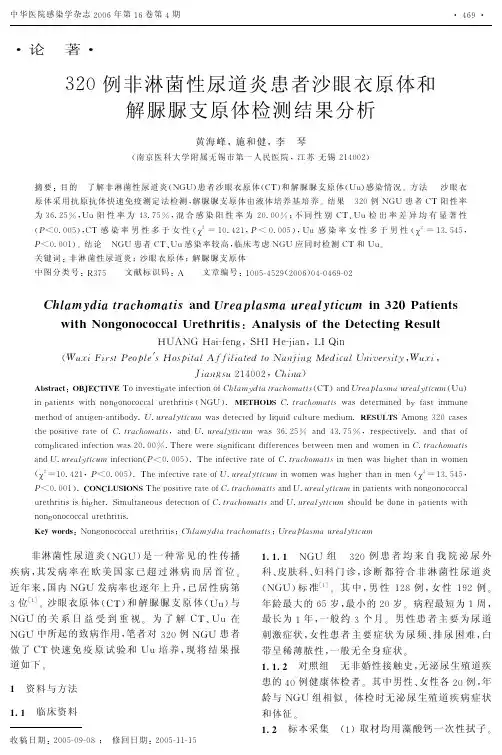

皮肤性病科初诊患者沙眼衣原体感染情况分析【摘要】目的探讨皮肤性病科初诊患者沙眼衣原体感染情况分析。

方法选取1200例均为我院皮肤性病科2011年3月一2013年4月门诊初诊无尿道炎症状的患者,男976例,女224例,年龄18-55岁。

1200例患者中承认有非婚性生活史者246例。

男性不育78例。

采用荧光定量聚合酶链反应(pcr)对沙眼衣原体(ct)进行检测。

结果血清、精液asab阳性组ct感染均高于其血清、精液asab阴性组(p<0.05),且78例不良男性ct检出率与精子密度呈负相关(p<0.05),ct感染可能为男性不良的原因之一。

结论皮肤性病科门诊生殖器沙眼衣原体感染程度严重;不同性别间合并相应感染衣原体感染程度有差异。

【关键词】皮肤性病科;沙眼衣原体感染;男性不良沙眼衣原体感染(chlamydia tyachomatis infection)是由沙眼衣原体引起的一组感染性疾病,可引起沙眼及包涵体结膜炎,但主要是引起泌尿生殖系统感染,如尿道炎、输卵管炎、子宫内膜炎、附睾炎及性病淋巴肉芽肿。

是西方国家最常见的性传播疾病。

在此次临床研究中,选取1200例均为我院皮肤性病科2011年3月一2013年4月门诊初诊无尿道炎症状的患者,通过对患者的临床资料进行分析和相关指标进行检测,得到沙眼衣原体感染情况报告如下。

1资料与方法1.1一般资料在此次临床研究中,主要选取1200例均为我院皮肤性病科2011年3月一2013年4月门诊初诊无尿道炎症状的患者,将其作为此次临床研究的主要对象,其中男性患者有976例,女性患者有224例,年龄范围为18-55岁。

1200例患者中承认有非婚性生活史者246例。

男性不育78例。

1.2方法采用荧光定量聚合酶链反应(pcr)对沙眼衣原体(ct)进行检测,其中pcr荧光定量分析仪以及检测试剂均为中山医科大学所提供。

2结果1200例门诊初诊无尿道炎症状的患者中ct阳性者292例,ct感染率占24.33%,其中男性患者的ct感染率为24.6%,女性患者为23.3%。

·临床研究·沙眼衣原体和解脲脲原体双重感染对男性精液质量各参数的影响分析王鲁娟茅利明DOI :10.13558/ki.issn1672-3686.2021.003.014作者单位:315500浙江宁波,宁波市奉化区妇幼保健院检验科(王鲁娟),绍兴市中心医院检验科(茅利明)[摘要]目的探讨引起非淋球菌性生殖道感染的沙眼衣原体(CT )、解脲脲原体(UU )等病原微生物对男性精液相关成分的影响关系。

方法选择精液常规检查,且经实时荧光定量PCR 法检测CT 和UU 均阳性的育龄青年男性患者46例为混合感染组,选择同期在本院进行婚前精液检查的正常健康男性64例为对照组。

分析两组精液的计算机辅助精液分析结果。

结果混合感染组精液中的液化时间、pH 值、异常精子畸形率高于对照组,精子浓度、精子活动率和精子活力均低于对照组,差异均有统计学意义(t 分别=7.17、2.10、8.79、-7.96、-11.60、-6.59,P 均<0.05)。

混合感染组精液中的动态参数曲线速率(VCL )、直线速率(VSL )、平均路径速率(VAP )、侧摆幅度(ALH )、平均移动角度(MAD )和鞭打频率(BCF )均低于对照组,差异均有统计学意义(t 分别=-12.55、-13.55、-18.99、-7.49、-5.01、-6.41,P 均<0.05)。

结论泌尿生殖道CT 和UU 感染会影响男性精液常规质量和精子形态学参数,其对精子形态和活力的影响,造成男性精液质量下降。

[关键词]非淋球菌性尿道炎;沙眼衣原体;解脲脲原体;实时荧光定量-PCR ;精液Influence of Chlamydia trachomatis and Ureaplasma urealyticum infection on semen quality WANG Lujuan ,MAO Liming.Department of Laboratory ,Maternal and Child Health Hospital of Fenghua District ,Ningbo 315500,China.[Abstract]ObjectiveTo discuss the relationship between chlamydia trachomatis and ureaplasma urealyticum whichcaused non -gonococcal urethritis and relevant parameters of sperm.Methods The 46males whose CT and UU werepositive diagnosed by RT-PCR were enrolled as mixed infection group and 64normal healthy males were selected as con-trol group.The semen dynamic analysis was performed.ResultsCompared with the control group ,the liquefying time ,pH value ,abnormal sperm malformation rate in mixed infection group were higher ,while the sperm concentration ,sperm motility rate ,sperm motility were lower (t =7.17,2.10,8.79,-7.96,-11.60,-6.59,P <0.05).The dynamic param-eters such as VCL ,VSL ,VAP ,ALH ,MAD ,and BCF of mixed infection group significantly lower than those of the control group (t =-12.55,-13.55,-18.99,-7.49,-5.01,-6.41,P <0.05).Conclusion The chlamydia trachomatis and ureaplasmaurealyticum infection could influence the quality of the sperm and the sperm dynamic parameters.It lead to the qualitydescend of the sperm by influencing the sperm form and activity.[Key words]non-gonococcal urethritis ;chlamydia trachomatis ;ureaplasma urealyticum ;real-time fluorescentquantitative PCR ;semen有相关研究表明,以沙眼衣原体(chlamydia tra⁃chomatis ,CT )、解脲脲原体(ureaplasma urealyticum ,UU )为主的非淋球菌性尿道炎(non-gonococcal ure⁃thritis ,NGU )致病菌的感染,和男性泌尿系统炎症、输精管堵塞及男性不育等一系列影响男性生殖功能的疾病有着紧密的联系[1]。

泌尿生殖道支原体、衣原体检测及药敏结果探讨目的:了解分析泌尿生殖道感染患者支原体、衣原体的感染状况,及其对不同药物的敏感性,对患者的抗感染治疗提供临床依据。

方法:回顾性分析2009年7月-2010年4月笔者所在医院诊治的泌尿生殖道感染患者的临床资料,总结分析泌尿生殖道感染患者的衣原体抗原检测、支原体培养及其药敏试验结果。

结果:支原体属对常用药物有不同程度的耐药,解脲支原体(UU)感染对林可霉素、环丙沙星的耐药率最高;人型支原体(MH)感染中,对多西环素、美满霉素、交沙霉素的敏感性很高;在UU与MH混合感染中,耐药率普遍增加。

结论:泌尿生殖道感染患者有单纯感染也有混合感染,单纯感染以解脲支原体(UU)感染为主,UU是非淋菌性尿道炎的主要病原菌,其次为解脲支原体和人型支原体(MH)的混合感染。

及时进行药敏试验,监测支原体属的耐药性。

临床治疗应根据不同感染及抗菌药敏感性的区别选择高效的抗生素进行治疗,对防止泌尿生殖道感染复发和提高治愈率均有重要作用。

标签:泌尿生殖道感染;解脲支原体;人型支原体;沙眼衣原体;药敏试验中图分类号R691.3 文献标识码 B 文章编号1674-6805(2012)12-0044-02①深圳宝安区龙华人民医院油松社康中心广东深圳518109②深圳市龙华人民医院支原体、衣原体是引起泌尿生殖道炎症的主要病原体[1-2],目前非淋球菌性尿道炎已成为常见的性传播疾病(STD),且感染率不断攀升[3-5]。

因为临床治疗上广谱抗生素的广泛使用,支原体的耐药性不断增多,持续反复感染频发,临床彻底治愈的难度不断上升。

为了了解本地区泌尿生殖道感染患者支原体、衣原体的感染状况及耐药性,对泌尿生殖道感染患者进行了沙眼衣原体(CT)检测,解脲支原体和人型支原体的培养及药敏试验,对检测结果进行了分析总结,现将结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料回顾2009年7月-2010年4月期间来笔者所在医院就诊的泌尿生殖道感染患者的临床资料254例,年龄18~48岁,平均32.4岁,其中男138例,女116例。

泌尿生殖系沙眼衣原体感染研究进展华中科技大学同济医学院附属协和医院妇产科(430022)周隽综述李红发审校摘要沙眼衣原体(CT)感染是目前最为流行的性传播疾病,其发病率呈明显示上升趋势。

CT的泌尿生殖系慢性感染会导致一系列严重后果。

作为一种细胞内感染性疾病,CT侵入宿主的过程和机制,侵入后CT与宿主细胞之间的相互作用都与CT的致病性有密切联系。

CT感染的无症状性特征使CT感染的筛查和抗生素治疗对控制CT流行极为重要。

就上述3方面近几年的研究进展综述,以期对临床治疗有指导作用。

关键词沙眼衣原体细胞免疫cHSP60免疫机制沙眼衣原体(chlamydiatrachomatis,CT)是一种细胞内寄生菌,其宿主细胞是真核上皮细胞。

CT所致的泌尿生殖系感染是目前世界范围内最为流行的性传播疾病(STD)。

加拿大报道CT泌尿生殖系感染率从1997—2003年上升幅度达60%[1]。

一般认为性别和年龄在CT泌尿生殖系感染中是一个重要因素,人群研究表明,总体女性感染的危险性大于男性,而15~24岁女性和20~24岁男性是CT感染最高发的年龄层。

近期还有报道表明,妊娠期生殖道CT感染与胎膜早破、新生儿眼部CT感染、新生儿衣原体肺炎有直接关系[2]。

CT感染所导致的炎症大部分是轻微的炎症,泌尿生殖系感染后1~3周才出现临床症状,而且约有50%的被感染男性和约70%的被感染女性不出现任何的临床表现。

无症状的CT生殖道感染也是CT感染迅速传播和形成慢性感染并进一步发生不可逆的纤维化而导致严重后果的主要原因。

CT侵入宿主细胞CT侵入宿主细胞是发生CT感染的基础,也是CT感染宿主细胞的第一步。

CT的生命周期有两种生命形态:①具有黏附和感染活性的原体(elementarybody,EB),EB颗粒的代谢极不活跃,不能进行二分裂繁殖。

②代谢活跃的繁殖体形式称为网织体(reticulatebody,RB),RB没有感染活性,仅在被感染的宿主细胞中存在。

衣原体进入细胞的机制还未真正阐明,研究发现CT-EB颗粒几乎可以侵入所有的试验用细胞。

这证明存在一种广泛的膜受体或衣原体编码的受体蛋白,介导病原体的侵入。

衣原体与宿主细胞的接触最初是通过与宿主细胞膜表面的硫酸乙酰肝素基团之间的电荷间引力而实现的。

另有研究表明,衣原体颗粒无法侵入具有化学诱变特性的宿主细胞的变异状态,这提示CT-EB颗粒的侵入至少应该有两个步骤:①发生在EB颗粒与宿主细胞膜之间的可逆的吸附。

②在吸附的基础上再发生不可逆的结合。

Carabeo等[3]研究发现,EB颗粒的黏附导致宿主细胞肌动蛋白的激活和重塑,结合和入侵部位的细胞表面形成微绒毛结构,肌动蛋白与RhoGTP酶家族的Rac蛋白在EB颗粒结合和入侵部位富集。

Rac蛋白的作用与肌动蛋白的作用相互补充,共聚焦显微观察发现多种细胞骨架成分在EB入侵部位的富集与排列,具体这些蛋白质在EB颗粒入侵中的作用尚未阐明。

但联系到EB颗粒在入侵后的运动和入侵后与高尔基体的关系,相信细胞骨架成分在侵入过程中会起到重要作用。

衣原体EB颗粒被吞噬进入细胞内后形成包涵体,约2h左右,含有CT-EB的吞噬小体到达高尔基体区域并获得来自高尔基体的胞液[4]。

8h后,CT-EB颗粒转化为无感染性但代谢活跃的CT-RB形态,14ErelICT,CineN,KaleliKES,etal.LeptinReceptorvariantinwomenwithPCOS.ReprodImmunol,2000,74(3):504-50715HaclhanefiogluB,SeyisogluH.Influenceofinsulinresistanceontotalreninlevelinnormotensivewomenwithpolycysticovarysyndrome.FertilSteril,2000,72(3):261-26516KevinHN,CousinP,PugeatM.Humansexhormone-bindingglobulinvariantsassociatedwithhyperandrogenismandovariandysfunction.ClinInvestig,2002,109(7):973-98117XitaN,TsasoulisA,HatzikyriakidouA.Associationofthe(TAAAA)nrepeatpolymorphisminthesexhormone-bindingglobulin(SHBG)genewithpolycysticovarysyndromeandrelationtoSHBGserumlevels.ClinEndocrinolMetab,2003,88(12):5976-598018Nelson-DegraveVL,JesscaK.AlterationsinMEKandERKsignalinginthecacellscontributetoexcessiveandrogenproductioninpolycysticovarysyndrome(PCOS).MolEndocrinol,2004,10(1210):1-3519LeoVDE,MarcaALA,PetragliaF.Insulin-loweringagentsinthemanagementofpolycysticovarysyndrome.EndocrineRev,2003,24(5):633-66720MoranC,ReynaR.Adrenocorticalhyperresponsivenesstocorticotropininpolycysticovarysyndromepatientswithadrenalandrogenexcess.FertilSteril,2004,81(1):126-131收稿日期:2005-10-14修回日期:2006-01-17RB是衣原体的繁殖体形态,CT以RB的形式在包涵体内不断繁殖,约24h后部分RB再次转化为EB颗粒,最终EB颗粒被释放到细胞外并进一步感染邻近的细胞。

在体外培养模型中从吞入到再次释放的全过程仅需2~3d,但在实际情况下,在人体中衣原体生长所需的时间远长于2~3d。

这一方面是由于体外培养模型中的条件更加适合CT的生长繁殖,另一方面也是由于宿主机体对CT的免疫作用有效地限制了CT的生长。

侵入后CT与宿主细胞的相互作用CT感染所导致的疾病是CT与宿主机体相互作用的结果。

机体对CT具有有效的免疫,以防止CT感染的扩散和清除CT病原。

同时,与其他细胞内寄生菌一样,衣原体也必须在宿主细胞的内环境中生存。

现已发现CT有多种机制一方面保证细胞内环境中生存与繁衍的安全,另一方面也保护自身不受宿主细胞内溶酶体的消化[4],还要保护宿主细胞免受宿主机体免疫系统的攻击[5,6]。

一、机体对CT的免疫作用一般认为,在针对CT的免疫中有多种免疫细胞的参与,细胞免疫(CMI)和体液免疫都有重要的作用。

其中T细胞介导的细胞免疫起主导作用。

1.CMI研究表明CD4+和CD8+T细胞在针对CT的获得性免疫中都起到了重要作用。

其主要效应是通过分泌γ-干扰素(IFN-γ)而实现的[7]。

通过抗原提呈细胞(APC)特别是树突状细胞对各种CT特异性抗原的处理和提呈,激活CD4+和CD8+T细胞。

激活的CD4+和CD8+T细胞通过多种机制发挥作用,现认为最为重要的机制就是分泌IFN-γ。

IFN-γ对于CT免疫的重要作用很早就已被认识。

IFN-γ对于抑制CT感染表现出多种活性。

主要体现在:①IFN-γ能直接上调单核巨噬细胞系统功能。

②IFN-γ能上调APC表面MHC分子表达水平,这直接导致将微生物抗原提呈给CD4+和CD8+T细胞功能的加强。

IFN-γ还能通过至少3条途径抑制CT的复制和增殖。

①IFN-γ能介导吲哚胺2,3加双氧酶(Indoleamine2,3-dioxygenase,IDO)的表达,IDO是一种能够下调细胞色氨酸水平的酶,CT本身没有合成能力,IDO的表达可以直接抑制CT的生长。

②IFN-γ能够上调氮氧合酶(nitricoxidesynthase,iNOS)的表达,iNOS能促进各种活性氮氧化合物的合成,特别是一氧化氮(NO)。

NO被认为是一种重要的防御物质,而且在体外模型中NO已被证实了对CT生长的抑制作用。

③IFN-γ能下调转铁蛋白受体分子在宿主细胞表面的表达,导致宿主细胞内铁水平的下降,这同样影响CT的生长。

有效、适当的CMI可以抑止CT感染,并最终清除CT,保护机体。

过强的CMI或者过弱的CMI都会给机体带来损伤。

Joseph等[8]在文献中将这种CMI强度和机体损伤的关系形容成一条U型曲线,CMI过强将导致迟发超敏反应(DTH)和炎性组织损伤,而CMI过弱将导致感染的无法清除,感染的扩散和慢性感染,只有在CMI强度适当的时候才能既有效清除病原体又避免给宿主机体造成损伤。

2.体液免疫虽然CMI在抗CT免疫中占主导地位,体液免疫特别是抗体的作用在抗CT免疫中的作用也是非常重要的。

传统免疫学观点认为体液免疫特别是抗原抗体反应主要针对细胞外抗原和毒素,而诸如CT感染这样的细胞内免疫和抗肿瘤免疫主要依赖CD8+T细胞的细胞毒作用。

然而新的研究表明,抗体对于细胞内免疫和抗肿瘤的作用也是不可获缺的[9]。

Moore等[10]研究表明,在Fcγ受体敲除小鼠上发生的CT感染比正常小鼠严重得多。

抗衣原体抗体一方面通过抗体依赖细胞介导的细胞毒作用激活巨噬细胞和CD8+T细胞杀死被感染的上皮细胞;另一方面,抗衣原体抗体通过增强FCγ+/+小鼠的TH1细胞反应来发挥保护性免疫作用。

3.衣原体热休克蛋白60(cHSP60)大量的研究表明,cHSP60是引起CT免疫反应和损伤的关键抗原。

cHSP60抗体滴度与CT相关盆腔炎的严重程度明显相关。

还有研究表明,不孕症妇女的血清抗cHSP60反应明显高于对照组。

在动物(猴、短尾猿[11])实验中也证实cHSP60直接介导了DTH导致的CT感染性输卵管炎,受过CT感染的动物,注射抗cHSP60抗体后可直接导致严重的临床反应。

cHSP60引起病理改变的机制现归纳以下几方面:①CT慢性感染时,cHSP60的表达的同时CT主要外膜蛋白(CT-MOMP)表达水平降低,这不仅为CT的持续感染状态提供了合适的环境,也为cHSP60的持续刺激提供了可能[12]。

②其他细菌感染时也带入了HSPs家族或者重复的CT感染时将会导致交叉的体液免疫,而且也会刺激CMI系统激活,这将直接导致细胞介导的免疫损伤[12]。

③试验证实,cHSP60是被认识的CT主要抗原中最为强烈的DTH刺激原,DTH也是CT疾病的主要损伤机制之一[11]。