生活与哲学认识论复习

- 格式:ppt

- 大小:128.00 KB

- 文档页数:28

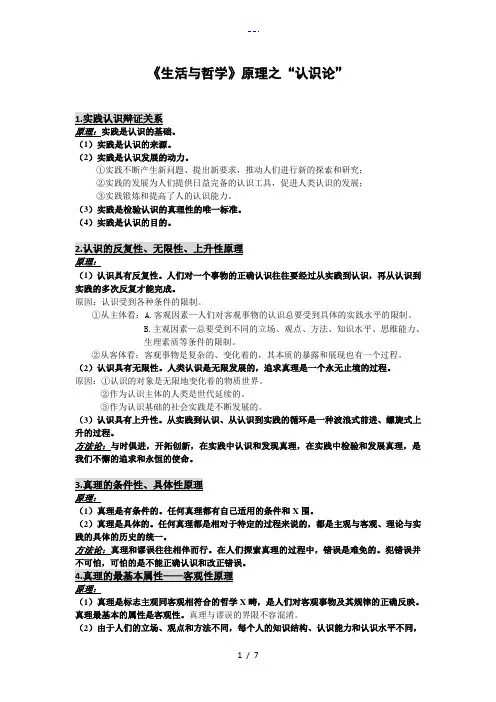

《生活与哲学》原理之“认识论”原理:实践是认识的基础。

(1)实践是认识的来源。

(2)实践是认识发展的动力。

①实践不断产生新问题、提出新要求,推动人们进行新的探索和研究;②实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,促进人类认识的发展;③实践锻炼和提高了人的认识能力。

(3)实践是检验认识的真理性的唯一标准。

(4)实践是认识的目的。

原理:(1)认识具有反复性。

人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成。

原因:认识受到各种条件的限制。

①从主体看:A.客观因素—人们对客观事物的认识总要受到具体的实践水平的限制。

B.主观因素—总要受到不同的立场、观点、方法、知识水平、思维能力、生理素质等条件的限制。

②从客体看:客观事物是复杂的、变化着的,其本质的暴露和展现也有一个过程。

(2)认识具有无限性。

人类认识是无限发展的,追求真理是一个永无止境的过程。

原因:①认识的对象是无限地变化着的物质世界。

②作为认识主体的人类是世代延续的。

③作为认识基础的社会实践是不断发展的。

(3)认识具有上升性。

从实践到认识、从认识到实践的循环是一种波浪式前进、螺旋式上升的过程。

方法论:与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理,是我们不懈的追求和永恒的使命。

原理:(1)真理是有条件的。

任何真理都有自己适用的条件和X围。

(2)真理是具体的。

任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

方法论:真理和谬误往往相伴而行。

在人们探索真理的过程中,错误是难免的。

犯错误并原理:(1)真理是标志主观同客观相符合的哲学X畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

真理最基本的属性是客观性。

真理与谬误的界限不容混淆。

(2)由于人们的立场、观点和方法不同,每个人的知识结构、认识能力和认识水平不同,对同一个确定的对象会产生多种不同的认识,但是,其中只能有一种正确的认识,即真理只有一个。

生活与哲学的复习知识要点生活与哲学的复习知识要点一、理解社会存在决定社会意识及社会意识具有相对独立性1、以往社会历史理论陷入唯心主义的原因没有追溯到产生这些思想动机的物质原因——社会存在(对社会历史的片面了解和物质生产实践的局限)马克思之所以能够发现社会发展的规律的原因,就是从实践出发认识人类社会,用实践的观点考察人类社会,找到了以物质生产为主要内容的社会存在。

2、社会存在与社会意识(1)社会存在指社会生活的物质方面,最主要、最根本的内容是物质资料的生产方式。

(2)社会意识指社会生活的精神方面,是人类社会中各种精神生活现象的总称。

(3)社会存在与社会意识的辨证关系A、社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映① 各种各样的社会意识归根到底都是对社会存在的反映。

有什么样的社会存在,就有什么样的社会意识。

② 社会存在的变化发展决定着社会意识的变化发展。

方法论:坚持历史唯物主义,反对历史唯心主义B、社会意识具有相对的独立性,社会意识对社会存在具有能动的反作用。

① 从根本上说,社会意识随着社会存在的变化发展而变化发展(社会存在决定作用第一位)② 社会意识具有相对独立性:有时会落后于社会存在,有时会先于社会存在而变化发展。

③ 社会意识能够反作用于社会存在:落后的社会意识对社会的发展其阻碍作用;先进的社会意识可以正确的预见社会发展的方向和趋势,对社会发展起积极的推动作用方法论:树立正确的、科学的社会意识,反对错误的、非科学的社会意识3、社会生活在本质上是实践的。

实践观点是辩证唯物主义历史观的基本观点,是打开社会历史奥秘的钥匙。

一个人有什么样的社会意识,既由它生活其中的社会环境所决定,又与他个人所处的社会地位、受到的教育、从事的职业等密切相关。

人们所处的社会经济关系不同、社会实践不同,所形成的社会意识就不同。

地位:马克思主义的实践观点是辩证唯物主义历史观的基本观点,是打开社会历史奥秘的钥匙。

二、思维与存在和社会存在与社会意识的关系是怎样的?区别:① 思维与存在的关系问题是哲学的基本问题,社会存在与社会意识则不是;② 对思维与存在何者为第一性问题的不同回答,是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准;对社会存在与社会意识关系问题的不同回答,是划分历史唯物主义和历史唯心主义的基本依据。

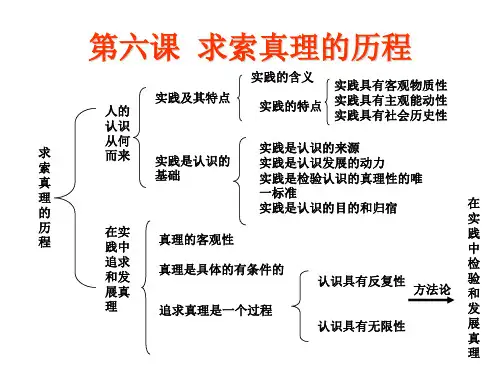

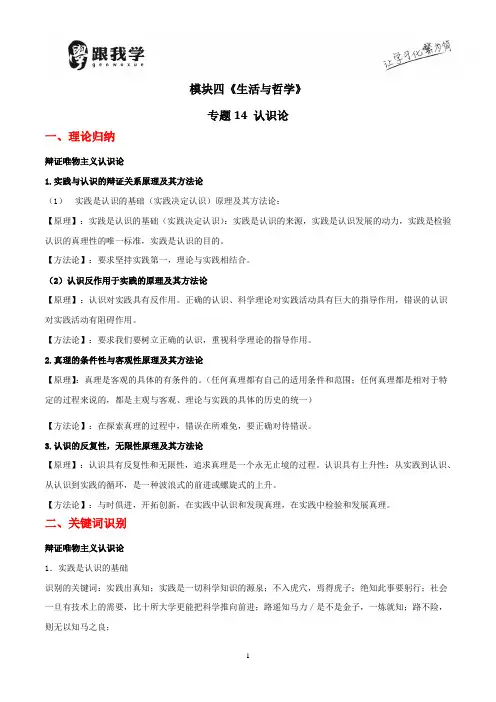

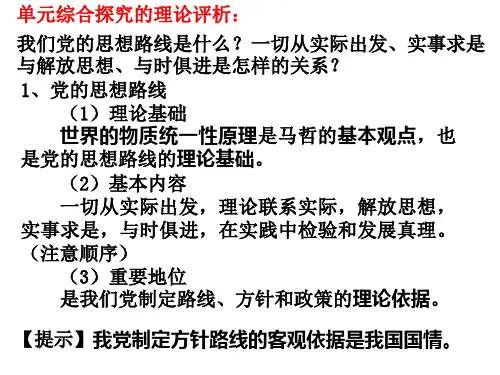

模块四《生活与哲学》专题14 认识论一、理论归纳辩证唯物主义认识论1.实践与认识的辩证关系原理及其方法论(1)实践是认识的基础(实践决定认识)原理及其方法论:【原理】:实践是认识的基础(实践决定认识):实践是认识的来源,实践是认识发展的动力,实践是检验认识的真理性的唯一标准,实践是认识的目的。

【方法论】:要求坚持实践第一,理论与实践相结合。

(2)认识反作用于实践的原理及其方法论【原理】:认识对实践具有反作用。

正确的认识、科学理论对实践活动具有巨大的指导作用,错误的认识对实践活动有阻碍作用。

【方法论】:要求我们要树立正确的认识,重视科学理论的指导作用。

2.真理的条件性与客观性原理及其方法论【原理】:真理是客观的具体的有条件的。

(任何真理都有自己的适用条件和范围;任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一)【方法论】:在探索真理的过程中,错误在所难免,要正确对待错误。

3.认识的反复性,无限性原理及其方法论【原理】:认识具有反复性和无限性,追求真理是一个永无止境的过程。

认识具有上升性:从实践到认识、从认识到实践的循环,是一种波浪式的前进或螺旋式的上升。

【方法论】:与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

二、关键词识别辩证唯物主义认识论1.实践是认识的基础识别的关键词:实践出真知;实践是一切科学知识的源泉;不入虎穴,焉得虎子;绝知此事要躬行;社会一旦有技术上的需要,比十所大学更能把科学推向前进;路遥知马力/是不是金子,一炼就知;路不险,则无以知马之良;2.认识具有反复性、无限性、上升性,要求与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。

识别的关键词:第一次提出某种正确的观点或认识;对某一个具体事物的认识经历一个漫长的认识过程,同时每一次认识都在向前发展、推进;山外有山,学无止境;三、易错易混知识点1.实践是人们改造世界的一切活动。

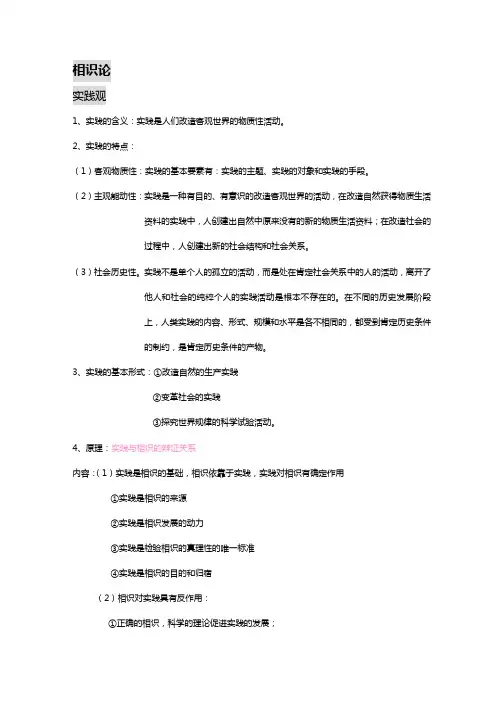

相识论实践观1、实践的含义:实践是人们改造客观世界的物质性活动。

2、实践的特点:(1)客观物质性:实践的基本要素有:实践的主题、实践的对象和实践的手段。

(2)主观能动性:实践是一种有目的、有意识的改造客观世界的活动,在改造自然获得物质生活资料的实践中,人创建出自然中原来没有的新的物质生活资料;在改造社会的过程中,人创建出新的社会结构和社会关系。

(3)社会历史性。

实践不是单个人的孤立的活动,而是处在肯定社会关系中的人的活动,离开了他人和社会的纯粹个人的实践活动是根本不存在的。

在不同的历史发展阶段上,人类实践的内容、形式、规模和水平是各不相同的,都受到肯定历史条件的制约,是肯定历史条件的产物。

3、实践的基本形式:①改造自然的生产实践②变革社会的实践③探究世界规律的科学试验活动。

4、原理:实践与相识的辩证关系内容:(1)实践是相识的基础,相识依靠于实践,实践对相识有确定作用①实践是相识的来源②实践是相识发展的动力③实践是检验相识的真理性的唯一标准④实践是相识的目的和归宿(2)相识对实践具有反作用:①正确的相识,科学的理论促进实践的发展;②错误的相识,不科学的理论则阻碍实践的发展。

方法论:坚持实践第一的观点,自觉参与实践活动,在实践中实现主观与客观的统一,个人与社会的统一;重视科学理论的指导作用,要坚持理论联系实际的原则,坚持理论与实践详细的历史的统一。

反对只强调实践确定作用的形而上学,反对夸大相识反作用的唯心主义。

真理观原理1、真理与谬误的关系1)区分:①真理的含义:与客观对象相符合的相识就是真理。

真理是标记主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

谬误的含义:与客观对象不符合的相识是谬误。

谬误是人们对客观事物及其规律的错误反映。

②真理和谬误是对立的。

二者泾渭分明,相互对立,有严格的界限,不能混淆。

2)联系:真理和谬误之间又具有统一的一面,表现在:①真理和谬误相互依存、互为前提、相伴而行。

生活与哲学背诵要点第二单元之(辩证唯物主义的)认识论总概括:(不背)辩证唯物主义的认识论,是马克思主义哲学的重要组成部分,它坚持唯物的和辩证的观点, 是关于人类的认识来源、认识能力、认识形式、认识过程和认识真理性问题的科学认识理论。

它首先是可知论。

认为客观物质世界是可知的。

人们不仅能够认识物质世界的现象,而且可以透过现象认识其本质。

人类的认识能力是无限的,世界上只有尚未认识的事物,没有不可认识的事物,从而与不可知论划清了界限。

它的基本前提是反映论。

认为物质世界是不依人的主观意志而独立存在的,人的意识是物质长期发展的产物,是人脑的机能,是对物质世界的反映。

坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线,和从思想、感觉到物的唯心主义认识路线划清了界限。

它是实践论。

在人类认识史上,第一次把科学的实践观引入认识论,认为实践是认识的基础、认识的来源、认识发展的动力、认识的目的和检验认识真理性的唯一标准。

它把辩证法应用于认识论,强调人的认识是一个不断深化的能动的辩证发展过程。

认识的辩证法,表现在认识和实践的关系上,认识来自实践,又转过来指导实践,为实践服务。

表现在认识过程中,人对世界的认识不是一次完成的,而是一个多次反复、无限深化的过程。

1.实践的含义是什么?含义:①人们改造客观世界的一切物质性活动。

(主观见之于客观的活动)②凡是实践,都是以人为主体、以客观事物为对象的物质性活动③实践是一种直接现实性活动,它可以把人们头脑中的观念的存在变为现实的存在。

2. 实践的特点实践是人们改造客观世界的物质性活动,具有客观物质性,能动性和社会历史性三个特点。

3.人类基本的实践活动(实践的基本形式)第一,改造自然的生产实践(物质生产活动)。

是处理人与自然关系的活动,是最基本的实践活动。

第二,变革社会的实践(处理社会关系的实践)。

是处理人与人之间关系的活动。

革命、改革等。

主要表现阶级斗争。

第三,科学实验。

他是从物质生产实践中分化出来的尝试性、探索世界规律的实践活动。

认识论二轮复习整理◎体系建构◎自主建立认识论知识体系:◎知识构建◎1、实践的含义和特点含义:实践是人们改造客观世界的物质性活动。

特点:实践具有客观物质性,实践的基本要素:实践的主体、实践的对象和实践的手段都是客观的,实践活动的过程是物质相互作用的过程,这个过程及其结果是受客观事物及其运动规律制约的,因而也具有客观性。

实践具有主观能动性。

实践是人们有目的、有意识的改造客观世界的活动,在这一过程中,人们创造出新的物质生活资料,创造出新的社会结构和社会关系。

实践具有社会历史性。

社会性:实践是处在一定社会关系中的人的活动,不是孤立个体的活动。

历史性:任何人的实践活动都受到一定历史条件的制约,是一定历史条件的产物。

2、实践是认识的基础实践是认识的来源。

无论是亲身实践获得的直接经验,还是通过知识的学习和传递而获得的间接经验,都是实践的产物。

实践是认识发展的动力。

认识产生于实践的需要,实践中遇到的新问题推动着人们去研究和探索;实践的发展为人们提供日益完备的认识工具;实践锻炼和提高了人的认识能力。

实践是检验认识的真理性的唯一标准。

只有把主观和客观联系起来加以比较和对照的东西,才能检验主观认识和客观事物是否相符合,唯一能满足这一要求的就是实践。

人们把指导自己实践的认识和实践的结果加以对照,从而检验认识是否正确反映了客观事物。

实践是认识的目的和归宿。

认识不是目的,改造世界才是认识的目的和归宿,如果正确的认识脱离了实践,那这种认识就失去了它的意义。

3、真理的含义和真理的客观性、具体性、条件性。

含义:真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

特点:客观性是真理最基本的属性。

因为真理的内容是客观的物质世界及其规律,获得和检验真理社会实践活动是客观的物质性活动。

真理是具体的。

真理是相对于一个特定的过程来说的,是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

所以我们应当不断丰富发展真理,如果不顾历史条件照搬照抄真理也会转化为谬误。