人教版六年级下册语文苏轼《浣溪沙》

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:9

人教版小学语文课《浣溪沙》课文原文及赏析

《浣溪沙》是宋代词人苏轼的一首代表作。

以下是课文原文:

浣溪沙·游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

赏析:

这首词是苏轼在游览蕲水清泉寺时有感而发的作品。

首先,词的上阕描绘了清泉寺周围的自然景色。

"山下兰芽短浸溪",写出了春天兰花新芽初生,浸润在溪水中的情景,充满了生机和活力。

"松间沙路净无泥",描绘了松林间的沙路干净整洁,没有泥土,展现出一种清新、宁静的氛围。

"萧萧暮雨子规啼",则以傍晚的细雨和子规的啼声,增添了画面的深远和凄美。

下阕则是苏轼对人生的感慨和哲理思考。

"谁道人生无再少?门前流水尚能西!"这两句表达了作者对人生可能性的乐观态度。

他认为,就像门前的溪水能够向西流一样,人生也并非只有衰老和衰败,也可以有新的开始和希望。

"休将白发唱黄鸡",则是对悲观情绪的反驳,告诫人们不要因为年老而自怨自艾,应该积极面对生活,珍惜每一刻。

总的来说,《浣溪沙》这首词通过描绘自然景色和抒发人生感慨,展现了苏轼豁达开朗的人生态度和深沉的人生哲理,具有很高的艺术价值和教育意义。

浣溪沙宋苏轼译文1.《浣溪沙・游蕲水清泉寺》1.原文:游蕲水清泉寺。

寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

2.注释:1.蕲(qí)水:县名,今湖北省浠水县。

2.浸:泡在水中。

3.萧萧:形容雨声。

也可写作“潇潇”。

4.子规:杜鹃鸟,相传为古代蜀帝杜宇之魂所化,亦称“杜宇”,鸣声凄厉,诗词中常借以抒写羁旅之思。

5.无再少:不能回到少年时代。

6.白发:老年。

7.唱黄鸡:感叹时光的流逝,人生不可能长久。

因黄鸡可以报晓,代表时光的流逝。

3.译文:游览蕲水的清泉寺。

寺庙在兰溪的旁边,溪水向西流淌。

山脚下刚生长出来的兰草幼芽浸泡在溪水中,松林间的沙路被雨水冲洗得一尘不染。

傍晚,下起了小雨,松林中传出杜鹃鸟的叫声。

谁说人生就不能再回到少年时期呢?你看看,那门前的流水还能向西流淌呢!所以,不要在年老时感叹时光的流逝。

2.《浣溪沙・细雨斜风作晓寒》1.原文:元丰七年十二月二十四日,从泗州刘倩叔游南山。

细雨斜风作晓寒,淡烟疏柳媚晴滩。

入淮清洛渐漫漫。

雪沫乳花浮午盏,蓼茸蒿笋试春盘。

人间有味是清欢。

2.注释:1.晓寒:早晨的寒冷。

2.媚:这里是使动用法,使…… 妩媚、动人。

3.洛:洛河,源出陕西,流经河南入黄河。

这里是指洛河的水流入淮河。

4.漫漫:水势浩大的样子。

5.雪沫乳花:形容煎茶时上浮的白泡。

6.午盏:午茶。

7.蓼(liǎo)茸:蓼菜的嫩芽。

8.蒿笋:蒿茎与笋。

9.春盘:旧俗,立春时用蔬菜水果、糕饼等装盘馈赠亲友,称春盘。

3.译文:元丰七年十二月二十四日,跟泗州刘倩叔一起游览南山。

冬天早晨细雨斜风天气微寒,淡淡的烟雾和稀疏的杨柳似在向放晴的沙滩献媚。

洛涧入淮后逐渐变得广远无际。

乳色鲜白的好茶伴着新鲜如翡翠般的春蔬,这野餐的味道着实十分爽口。

而人间真正有味道的还是清淡的欢愉。

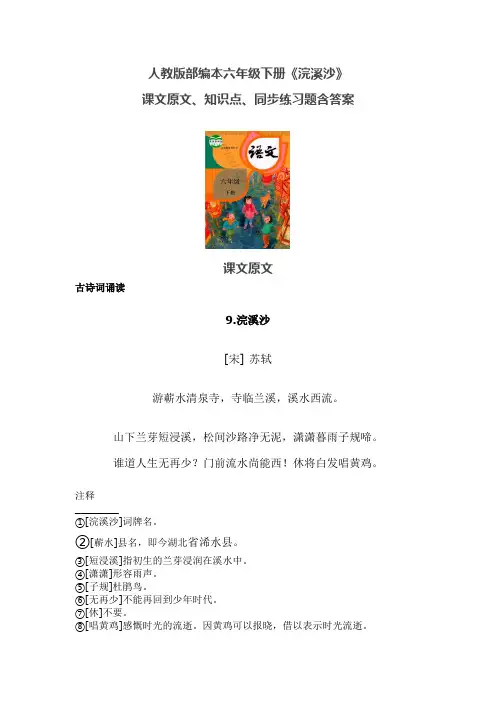

人教版部编本六年级下册《浣溪沙》课文原文、知识点、同步练习题含答案课文原文古诗词诵读9.浣溪沙[宋] 苏轼游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

注释________①[浣溪沙]词牌名。

②[蕲水]县名,即今湖北省浠水县。

③[短浸溪]指初生的兰芽浸润在溪水中。

④[潇潇]形容雨声。

⑤[子规]杜鹃鸟。

⑥[无再少]不能再回到少年时代。

⑦[休]不要。

⑧[唱黄鸡]感慨时光的流逝。

因黄鸡可以报晓,借以表示时光流逝。

知识点讲解创作背景:这首词写于元丰五年(1082)春,当时苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。

这在苏轼的政治生涯中,是一个重大打击,然而这首词却在逆境中表现出一种乐观向上的精神。

作者介绍:苏轼(1037-1101),字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”,眉州(今四川眉山)人。

北宋著名文学家、书画家,豪放派词人代表。

他与父亲苏洵、弟弟苏辙合称“三苏”,散文与欧阳修合称“欧苏”,诗与黄庭坚合称“苏黄”,词与辛弃疾合称“苏辛”。

主要作品:《江城子》《水调歌头》《念奴娇》《水龙吟》《赤壁赋》等。

诗词理解:浣溪沙[宋]苏轼游/蕲水/清泉寺,寺临/兰溪,溪水/西流。

山下/兰芽/短浸溪,松间/沙路/净/无泥,潇潇/暮雨/子规/啼。

谁道/人生/无/再少?门前/流水/尚能/西!休将/白发/唱/黄鸡。

注释:(1)蕲qí水:县名,今湖北浠水县。

(2)短浸溪:指初生的兰芽浸润在溪水中。

(3)萧萧:这里形容雨声。

(4)子规:杜鹃鸟。

又叫杜宇、催归。

据说它总是朝着北方鸣叫,六、七月呜叫声更甚,昼夜不止,发出的声音极其哀切,犹如盼子回归,所以叫杜鹃啼归、这种鸟也叫子规。

(5)无再少:不能回到少年时代。

(6)休:不要(7)白发:老年。

(8)唱黄鸡:感慨时光的流逝。

因黄鸡可以报晓,表示时光的流逝。

(9)浣溪沙:词牌名。

人教版六年级语文(下)9《浣溪沙》教学设计与说课稿(共4篇)《浣溪沙》教学设计1【教学目标】⒈知识与能力⑴了解苏轼有关的文学常识。

⑵反复朗诵,品味用词的凝炼,学习即景抒怀的写作手法。

⒉过程与发反复吟诵,讨论交流,品味赏析,领悟情感。

⒊情感态度与价值观体会词中所表现的作者旷达乐观的人生态度。

【教学重点】⒈体会词中所表现的作者旷达乐观的人生态度。

⒉学习即景抒怀的写作手法。

【教学时间】1课时教学过程一、谈话导入,揭示课题⒈“花有重开日,人无再少时”。

江水的东流不返,正如人的青春年华只有一次一样,都是不可抗拒的自然规律,曾使古今无数人为之悲叹。

那么,苏轼又是以怎样的精神状态来面对生活中的变故呢?让我们随着苏轼的笔触一起走进《浣溪沙》去寻找答案。

⒉板书课题,齐读。

浣溪沙,本唐代教坊曲名,因西施浣纱于若耶溪,故又名《浣溪沙》(“沙”或作“纱”),分上下两阕。

⒊简介作者:苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,北宋眉山人。

是著名的文学家,唐宋八大家之一。

他学识渊博,多才多艺,在书法、绘画、诗词、散文各方面都有很高造诣。

他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称“宋四家”;善画竹木怪石,其画论,书论也有卓见。

是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名;诗歌与黄庭坚齐名;他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称“苏辛”,共为豪放派词人。

⒋创作背景:元丰五年(1082)三月,词人谪居黄州期间作的一首游记词。

“乌台诗案”后,苏轼被贬黄州,在城东一个叫东坡的地方垦荒耕种,自号东坡居士,物质生活也比较艰苦。

但他能抱着“但令人饱我愁无”的态度,不计较个人的得失,这首《浣溪沙》就表现出了他对人生抱着乐观的态度,没有因为仕途受挫而消极沉沦。

二、读懂词文,理解词意⒈自由朗读,借助拼音读准确,注意节奏。

⒉检查朗读情况,评价指导。

⒊借助注释、联系上下文弄懂大体意思。

⒋集体交流对词文的理解情况:⑴交流对字词的理解:蕲水:县名,今湖北浠水县。

六年级语文下册必背古诗词浣溪沙六年级语文下册必背古诗词《浣溪沙》是宋代大词人苏轼创作的一首记游词。

店铺在此整理了六年级语文下册必背古诗词《浣溪沙》,供大家参阅,希望大家在阅读过程中有所收获!六年级语文下册必背古诗词《浣溪沙》《浣溪沙》苏轼游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

六年级语文下册必背古诗词《浣溪沙》鉴赏该词是苏轼1082年春任黄州团练副使时作的一首记游词。

然而从内容来说,它又不同于一般的记游作品。

通常,记游性作品是写人与自然的关系。

但本词从山川景物着笔,意旨却是探索人生的哲理。

上片写景,下片抒情,由景入情,一反人们常叹的时光流逝,得出“休将白发唱黄鸡”的哲理。

这首词从山川景物着笔,意旨却是探索人生的哲理,表达作者热爱生活、旷达乐观的人生态度。

整首词如同一首意气风发的生命交响乐,一篇老骥伏枥,志在千里的宣言书,流露出对青春活力的召唤,对未来的向往和追求,读之令人奋发自强。

上阕写暮春三月兰溪幽雅的风光和环境:山下小溪潺湲,岸边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼芽。

松林间的沙路,仿佛经过清泉冲刷,一尘不染,异常洁净。

傍晚细雨潇潇,寺外传来了杜鹃的啼声。

作者选取几种富有特征的景物,描绘出一幅明丽、清新的风景画,令人身临其境,心旷神怡,表现出词人爱悦自然、执着人生的情怀。

下阕迸发出使人感奋的议论。

这种议论不是抽象的,概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

“谁道”两句,以反诘唤起,以借喻回答。

结尾两句以溪水西流的个别现象,即景生感,借端抒怀,自我勉励,表达出词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。

这首词,上片以淡疏的笔墨写景,景色自然明丽,雅淡凄美;下片既以形象的语言抒情,又在即景抒慨中融入哲理,启人心智,令人振奋。

词人以顺处逆的豪迈情怀,政治上失意后积极、乐观的人生态度,催人奋进,激动人心。

六年级语文下册必背古诗词《浣溪沙》作者简介苏轼是中国北宋文学家、书画家。

浣溪沙苏轼全解原文:浣溪沙【作者】苏轼【朝代】宋游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

译文:游玩蕲水的清泉寺,寺庙在兰溪的旁边,溪水向西流淌。

山脚下刚生长出来的幼芽浸泡在溪水中,松林间的沙路被雨水冲洗的一尘不染。

傍晚,下起了小雨,杜鹃鸟的叫声从松林中传出。

谁说人生就不能再回到少年时期?门前的溪水还能向西边流淌!不要在老年感叹时光的飞逝啊!赏析:东坡为人胸襟坦荡旷达,善于因缘自适。

他因诗中有所谓“讥讽朝廷”语,被罗织罪名入狱,“乌台诗案”过后,于公元1080年(元丰三年)二月贬到黄州。

这在苏轼的政治生涯中,是一个重大的打击。

此词描写雨中的南方初春,表达作者虽处困境而老当益壮、自强不息的精神,洋溢着一种向上的人生态度。

上阕写三月兰溪幽雅的风光和环境,景色自然明丽,雅淡清美;下阕抒发使人感奋的议论,即景取喻,表达有关人生感悟,启人心智。

全词即景抒慨,写景纯用白描,细致淡雅;抒慨昂扬振拔,富有哲理。

上阕写清泉寺幽雅的风光和环境。

山下小溪潺湲,岸边的兰草刚刚萌生娇嫩的幼芽。

松林间的沙路,洁净无泥。

傍晚细雨潇潇,寺外传来了布谷的叫声。

作者此际漫步溪边,触目无非生意,浑然忘却尘世的喧嚣和官场的污秽,心情是愉悦的。

唤起内心对大自然的喜爱及对人生的回味,这就引出了下片的对人生的哲思。

下片诗人就眼前“溪水西流”之景生发感慨和议论。

这种议论不是抽象的,概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,摅写有关人生的哲理。

“谁道”两句,以反诘唤起:以借喻回答。

“人生长恨水长东”,光阴犹如昼夜不停的流水,匆匆向东奔驶,一去不可复返,青春对于人生来说只有一次,正如古人所说:“花有重开日,人无再少时。

”这是不可抗拒的自然规律。

然而,在某种意义上讲,人未始不可以老当益壮。

自强不息的精神,往往能焕发生命的光彩。

因此词人发出令人振奋的议论:“谁道人生无再少?门前流水尚能西!”“白发”、“黄鸡”比喻世事匆促,光景催年。