恩施土家族文化介绍

- 格式:pptx

- 大小:6.95 MB

- 文档页数:8

恩施风俗文化湖北省恩施土家族苗族自治州地处鄂西南、东接荆楚、西联川渝、南通湘粤、北接三峡,居住着以土家族、苗族为主体的390多万各族人民,有着丰厚的历史文化积淀。

恩施文化有其自身的传统性、民族性、开放性和独特性下面我们来看看底蕴深厚的恩施文化。

恩施是土家族的农民——巴人的发祥地和成长的摇篮。

早在上古时期,巴人的先祖国统一禀君部落便繁衍生息在这块土地上。

在漫长的历史发展潮流中,巴文化、巴楚文化、巴蜀文化、汉文化在恩施的不同历史时期相互影响,融汇与贯.同时,佛、道、儒、巫文化共同生存,特征鲜明。

巴文化是巴国王族和巴地各族所共同创造的全部物质文化、精神文化及其社会结构的总和,巴文化和主要代表有巴渝舞、即古代巴渝地区民间武舞、舞凡刚烈、音乐铿气将有力后被更句为“昭武舞"、“宣武舞"。

在民间,巴渝舞遗风犹有,川东巴人后商的踏踢舞、摆手舞、腰鼓舞、盾牌舞,就是古代巴渝舞的流变,现在的薅草锣鼓、花鼓洞、花灯碉、莲花落、川剧帮腔、川江号子、船2号子、带动号子、翻山铰子等都和巴渝舞曲密不可分。

“巴乡情,即古代巴人的酒。

此酒名贵,饮誉遐迩。

清酒酿造时间长,冬酿夏热,色情味重,为酒中上品。

巴人风情-—巴人有古村,凝重的民风,历来崇尚勇武.巴人神话,有“比翼齐飞”,“巴蛇吞象”,“白虎神话”巴人英雄神话有:“禀君传奇”,巴人神女传奇有“巫山神女”,“盐水神女”.恩施是巴文化的策源地,民族文化艺术十分丰富。

史载“巴师勇锐,歌舞以凌殷人”,“巴人踏蹄,伐鼓祭祀”,这是土家族先民——巴人征战,祭祀中文化艺术活动的纪实。

这些艺术活动传承至今,就形成了“无事不歌舞”的民族风俗文化。

被誉为“历史悠久成东方情人节”的“土家女儿会”,现已成为传统文化精品,成为恩施市民俗节诚意中的盛会,被中外来宾誉为了解恩施民俗文化的大舞台。

恩施属山区巨陵地带,海拔1000—1500m之间,境内山峦重叠,山势险峻,沟壑纵横,溪河密布。

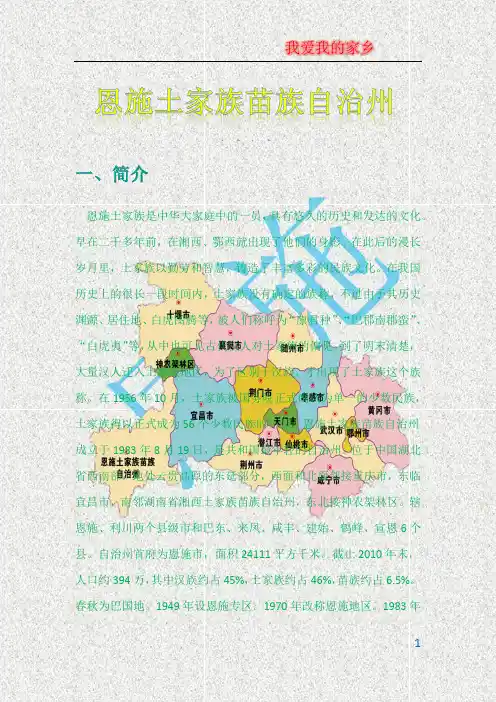

恩施土家族苗族自治州州州一、简介恩施土家族是中华大家庭中的一员,具有悠久的历史和发达的文化。

早在二千多年前,在湘西、鄂西就出现了他们的身影。

在此后的漫长岁月里,土家族以勤劳和智慧,铸造了丰富多彩的民族文化。

在我国历史上的很长一段时间内,土家族没有确定的族称,不过由于其历史渊源、居住地、白虎图腾等,被人们称呼为“廪君种”、“巴郡南郡蛮”、“白虎夷”等,从中也可见古代汉人对土家族的偏见。

到了明末清楚,大量汉人迁入土家族地区,为了区别于汉族,才出现了土家族这个族称。

在1956年10月,土家族被国务院正式确认为单一的少数民族,土家族得以正式成为56个少数民族的一员。

恩施土家族苗族自治州成立于1983年8月19日,是共和国最年轻的自治州。

位于中国湖北省西南部,地处云贵高原的东延部分,西面和北面邻接重庆市,东临宜昌市,南邻湖南省湘西土家族苗族自治州,东北接神农架林区。

辖恩施、利川两个县级市和巴东、来凤、咸丰、建始、鹤峰、宣恩6个县。

自治州首府为恩施市,面积24111平方千米。

截止2010年末,人口约394万,其中汉族约占45%,土家族约占46%,苗族约占6.5%。

春秋为巴国地。

1949年设恩施专区。

1970年改称恩施地区。

1983年臵鄂西土家族苗族自治州。

1993年4月改现名。

属鄂西南山地,有“山原”之称。

二、自然资源恩施州拥有丰富的自然资源,境内森林茂密,植被良好,全州森林覆盖率达61.62%,素有"鄂西林海"、"天然植物园"、"华中药库"的美誉。

已知的植物品种达3000余种,树种资源占全国现有的七分之一,其中有属国家一级重点保护树种3种,属国家重点保护的珍稀药用植物达50多种。

有第四纪冰川时期幸存下来的被称为"活化石"的"水杉",有珍贵的珙桐、银杏、台湾杉等,植物中有不少名贵中药材,如:黄连、党参、当归等,不仅种类多,而且产量高。

湖北恩施土家族文化恩施州于1983年8月19日建州,是湖北省唯一的少数民族自治州,有土家族、苗族、侗族、汉族、回族、蒙古族、彝族、纳西族、壮族等29个民族。

下面是小编整理的关于湖北恩施土家族文化内容,一起来看看吧。

风俗居住土家人“所居必择高岭”,往往同姓数十户或上百户集聚而成为一寨。

土家人多聚居山内,客家人多居山外。

土司时,只有土司、舍把、族长等土官以木架屋,雕梁画柱,而一般土民,多编竹为墙,茅草盖屋,若盖瓦房,则犯僭越之罪。

堂屋正面设有祖先神位,两旁侧室住人。

侧房内靠前处设火坑,置三脚架,用来架锅做饭。

侧房近屋顶处,编竹为楼;楼底悬一木架。

竹楼及木架利用火坑中烧火的热气,烘粮食、肉、木柴等。

现土家房舍,多建“吊脚楼”式木板瓦房,楼上住人,楼下养牲畜或堆放肥料柴草等。

苗家喜合族聚居,一姓一寨,或数姓一寨,居室形制有两种,一种是极为简陋的所谓三根柱子通天,“八”字木,上盖茅草的居室,另种是较好的即为吊脚楼。

楼下养牲畜,楼上住人。

堂屋一侧为火屋,置有火坑,坑内置三脚架用以煮饭或炒菜,火坑后方供奉的家神。

火坑屋的套间即为该家长者居住。

衣着土家人“男女垂鬓,短衣跣足,以布勒额,喜斑烂服色”。

过去,“男女服饰,以贫富分,贫者仅足蔽体,富者夏葛冬裘。

”土家人穿的衣料,一般为自织、自染的土布,史书上称为“溪布”、“洞布”,多为青、蓝二色。

服装式样:青年男子多穿对襟短衣。

也有穿“琵琶襟”的。

女装全是大衣大袖,裤管也特别大;袖口与裤腿口都镶上五寸来宽的花边,与袖口裤脚口同一花色。

妇女一般不缠足。

男女喜包头,缠黑、白长帕,四季不离。

头帕长达一丈多,缠成“人字路”式。

对襟短衣,外套黑布单挂,称为“鸦鹊褂”。

以布缠腿,不常穿鞋。

苗人服饰多种多样,女装一般为上装无领斜襟、袖大而短、衣长至膝,即所为“前遮羞、后遮沟”、有颜色布作外托肩,袖口、襟边均为花边,下装有裤和裙两种,裤脚大而短,镶有花边,裙带子多为甚密的折裙,裙长至踝,内着长裤。

湖北恩施的风俗

湖北省恩施土家族苗族自治州,地处鄂西山地与武陵山两大山脉之间,是世界唯一一块“硒”土。

恩施被誉为“世界硒都”,有“世界硒源”之称。

恩施人民热情好客,有着非常独特的民风民俗。

恩施土家族苗族自治州有很多传统习俗:过端阳节、吃汤圆、唱春歌、耍龙灯、游方等,其中最独特的是过端阳节。

过端阳节的前一天,家家都要将糯米蒸熟后,用稻草裹成圆锥形的“筒粽”。

然后将其放进事先做好的“筒粽”筒里,再在其上插上一根竹叶或蒿草,再用一根长竹枝插在筒的中央作为“顶”。

然后将一根芦管从竹枝中穿过,并将其与芦苇管连接起来。

最后用一块红布将筒粽包好,扎紧口后,放进装有清水的大锅里煮上一段时间后便可食用。

吃时还要用竹筒去蘸一下竹筒里的水吃。

这样煮出来的筒粽不仅有竹叶或蒿草的清香味,而且还有一股淡淡的糯米味。

过端阳节这天家家户户都要包粽子,还要煮好一些糯米粑粑、肉丸子、豆腐干等供品,祭祀祖先,祈求平安。

—— 1 —1 —。

恩施土家族婚俗探索恩施土家族是中国土家族的一个重要支系,主要分布在湖北省恩施土家族苗族自治州。

土家族是中国少数民族之一,他们有着悠久的历史和丰富的文化传统,其中婚俗文化更是充满了浓厚的民族特色。

在恩施土家族的婚俗中,蕴藏着丰富的文化内涵,今天我们就来一起探索一下恩施土家族的婚俗文化。

恩施土家族的婚俗可以说是非常独特和丰富的,它是土家族文化的重要组成部分。

在土家族的传统观念中,婚姻是一个家族的大事,也是一个重要的社会仪式。

土家族的婚俗十分严谨,注重礼仪和风俗,在婚礼上有着独特的仪式和传统。

恩施土家族的婚姻一般是由父母之间商定,男女双方往往没有太大的话语权。

婚姻的过程通常由长辈们商议决定,男方父母会提出娶亲的请求,女方父母则会进行磋商,一旦双方家长商定,婚姻即成立。

这种婚姻方式在今天看来显得有些古老和僵化,但在当地土家族社会中却是一种传统和习俗。

在土家族的传统观念中,结婚并不只是两个人之间的事,而是两家人的联姻。

土家族的婚礼通常会有着繁琐的程序和规矩。

在婚礼前,男方家长要率领亲友们到女方家中,进行“提親”仪式。

提亲仪式是土家族婚礼的重要环节,男方要带着贺礼、酒和烟酒拜访女方家庭,表达对女方的诚挚之意。

女方家庭则要接待男方来宾,并举行盛大的招待仪式,以示对男方的尊敬和好意。

而在婚礼当天,土家族的婚礼仪式也是非常繁复和隆重的,整个婚礼过程分为征娶、接亲、娶嫁三个部分。

征娶是指男方派出红纱幢、喜庆仪仗等队伍,到女方家中迎亲。

接亲则是女方家人接待男方队伍,隆重接纳女方成员成为自己的亲属。

娶嫁是指男方将新娘接到男方家中,进行交接儿媳的仪式。

在整个婚礼过程中,还有着丰富的民间习俗和传统仪式。

例如“拜堂”仪式,新娘在出嫁时要在祖宗牌位前跪拜,以示对祖先的敬仰和顺从。

还有“献茶”仪式,新娘在新房中泡茶、摆放茶具,并向四面八方祈祷,以示对亲朋好友的谢意和祝福。

这些传统仪式不仅是对祖先的尊敬,更是对夫妻幸福美满的祈求,体现了土家族人对婚姻的重视和对家庭幸福的美好向往。

恩施民俗风情一、恩施土家族历史民俗文化白虎图腾:根据汉文文献记载和潘光旦先生的推断,可能在4200年前的夏代初年,出现了巴人的第一个君王——廪君,标志着巴人已进入父系氏族向奴隶制过渡的时代。

廪君乃巴氏之子务相,一般认为,廪为虎之意,廪君即虎君。

白虎巴人主要有五姓:巴、樊、曋、相、郑。

白虎巴人一直崇拜白虎,视白虎为图腾和神灵,认为廪君就是白虎的化身,其宗教信仰都打上了白虎的烙印,作为勇敢、力量的象征,做为胜利之魂来进行礼赞,体现了君廪勇武奋进的精神,还体现了整个部落坚毅、刚猛、豪爽的特质,构成了巴文化的基本特征。

二、恩施民歌1、《龙船调》:是利川民歌,现为世界25首优秀民歌之一。

特点:歌词质相通俗,朗朗上口,衬词特多,音乐旋律起伏悠扬,音域宽广,高亢婉转。

2、《柑子树》:是表性很强的优秀民歌。

“柑子树来柑子叶,干姊干妹舍不得。

柑子成树树成林,干姊干妹长成人。

柑子结果姐出门,干姊干妹两离分。

”《柑子树》歌词巧妙运用谐音来咏叹干姊干妹的情恋,表达了土家先民对爱情自由、婚姻自主的强烈追求。

3、《巴东石工号子》:表现石工在撬石、拖石、抬石时配合劳动节奏喊唱的歌谣,7个土家汉子每人一根木棍在手,喊出一声高过一声的号子,用洪亮高亢的气势唱出了土家石工的齐心协力与乐天精神。

三、土家风俗、节日1、女儿会:源远流长的“女儿会”是恩施土家人的民族盛会,是中国最具有代表性的区域性民族传统节日之一。

时间一般在农历七月十二日,最初流行于恩施石灰窑、大山顶一带,如今已发展成为全州性的民族节日。

被誉为“土家情人节”的女儿会,保存着古代巴人原始婚俗的遗风,传递着土家人真、善、美的脉博与灵魂。

是恩施土家族人自发形成的以赶集为借口、以对歌为形式、以情爱为目的的自主择偶方式。

如果两情相悦,就牵手到树林里、小溪旁、山坡上去幽会,乃至定下终身。

2、月半节:又称“鬼节”、“亡人节”,时间为农历七月十二,土家人素有“年小月半大”之说。

其主要活动是祭祖,祭祖时烧纸钱,表示对已故亲人的哀悼。

恩施土家族饮食文化介绍土家族十分讲究节日的饮食,不同的节序,饮食品种和方式俱有不同的特色,渐演成俗。

如正月十五闹元宵,食粉团、汤圆,称之为吃元宵;社日,切猪豚和糯米、蒿菜为饭,称之为社饭,彼此馈赠;三月上巳之辰,摘地菜花和作饭,称之为做节气;四月十八日为牛王节,“宰豕为大脔糁,糯米蒸之,祭祖先兼延客”;端午节食角黍即用竹叶裹粽、盐蛋,饮菖蒲雄黄酒,小儿辈则以酒涂额;八月中秋节,月饼、枣、梨、胡桃相馈送,家人具酒设肴,陈瓜果饴饼赏月。

平日好酒好菜,积攒准备,以作过年宴会之用。

宴会筵席除鸡、鸭、豕、羊外,无多珍肴,颇有古桃源风。

鄂西土家族十分重视饮食习惯与养生保健的关系。

冬春之际,喜吃炉子菜火锅,无论荤素,这样可以温中元,驱寒气,并煮死病气之物,起防病延年的功效;在凉拌食品中拌加酒滴,以健肚肠;冬令时节喜食狗肉,以补肾壮阳;平日喜饮米酒,以解渴爽心,生津养神,驱寒健体;土家族人善于利用食物的冷热偏性来调节人体气血精的内外平衡,寒体寒病忌食生冷食物,热体热病忌食大热大辛,火旺便结宜服蜂糖、核桃以润肠滑便;吃鱼腥草,有利尿消炎之功;喜用花椒叶、柑桔树叶、辣椒等作佐料煮菜,起到增加香味和开胃消化的作用。

崇尚节俭、喜渔猎。

以丰富饮食、注重礼仪、讲究节日的饮食习尚,在整个鄂西土家族地区大致相同或相近。

但由于鄂西土家族地区地理条件平陡高低的变化,又使土家族的饮食具有相对的区域性特色,尤其是不同的地域形成各自的传统食品,使得鄂西土家族地区的饮食文化呈丰富多彩的特征。

“乡人居高者,恃包谷为接济主粮;居下者,恃甘薯为接济正粮”。

“收藏甘薯必挖土窖,欲其不露风也”,这是一种保鲜防腐技术,窖中甘薯食用如鲜。

“收藏包谷及杂粮,或连穗自悬屋角,或于门外编竹为?铮?上覆以草,欲其露风也。

”同治《来凤县志》露风晾干的包谷杂粮比放在屋内炕烘而干的食用起来香醇得多。

高山乡里用包谷熬糖,和用包谷、鲜谷炒制的米花制作成“糖包谷托”和“鲜谷饼”,加上核桃、板栗、葵花向日葵等,成为高山特有的点心。

恩施民俗风情一、恩施土家族历史民俗文化白虎图腾:根据汉文文献记载和潘光旦先生的推断,可能在4200年前的夏代初年,出现了巴人的第一个君王——廪君,标志着巴人已进入父系氏族向奴隶制过渡的时代。

廪君乃巴氏之子务相,一般认为,廪为虎之意,廪君即虎君。

白虎巴人主要有五姓:巴、樊、曋、相、郑。

白虎巴人一直崇拜白虎,视白虎为图腾和神灵,认为廪君就是白虎的化身,其宗教信仰都打上了白虎的烙印,作为勇敢、力量的象征,做为胜利之魂来进行礼赞,体现了君廪勇武奋进的精神,还体现了整个部落坚毅、刚猛、豪爽的特质,构成了巴文化的基本特征。

二、恩施民歌1、《龙船调》:是利川民歌,现为世界25首优秀民歌之一。

特点:歌词质相通俗,朗朗上口,衬词特多,音乐旋律起伏悠扬,音域宽广,高亢婉转。

2、《柑子树》:是表性很强的优秀民歌。

“柑子树来柑子叶,干姊干妹舍不得。

柑子成树树成林,干姊干妹长成人。

柑子结果姐出门,干姊干妹两离分。

”《柑子树》歌词巧妙运用谐音来咏叹干姊干妹的情恋,表达了土家先民对爱情自由、婚姻自主的强烈追求。

3、《巴东石工号子》:表现石工在撬石、拖石、抬石时配合劳动节奏喊唱的歌谣,7个土家汉子每人一根木棍在手,喊出一声高过一声的号子,用洪亮高亢的气势唱出了土家石工的齐心协力与乐天精神。

三、土家风俗、节日1、女儿会:源远流长的“女儿会”是恩施土家人的民族盛会,是中国最具有代表性的区域性民族传统节日之一。

时间一般在农历七月十二日,最初流行于恩施石灰窑、大山顶一带,如今已发展成为全州性的民族节日。

被誉为“土家情人节”的女儿会,保存着古代巴人原始婚俗的遗风,传递着土家人真、善、美的脉博与灵魂。

是恩施土家族人自发形成的以赶集为借口、以对歌为形式、以情爱为目的的自主择偶方式。

如果两情相悦,就牵手到树林里、小溪旁、山坡上去幽会,乃至定下终身。

2、月半节:又称“鬼节”、“亡人节”,时间为农历七月十二,土家人素有“年小月半大”之说。

其主要活动是祭祖,祭祖时烧纸钱,表示对已故亲人的哀悼。

恩施土家族的风俗习惯恩施土家族的风俗习惯中国的少数民族很多,而土家族是大家比较熟悉的。

它历史悠久,主要是分布在湖南、湖北、重庆、贵州交界地带的武陵山区。

下面店铺为大家带来恩施土家族的风俗习惯,希望大家喜欢!恩施土家族地区至今保留古老的习俗―――射虫,定农历二十四节气之一的惊蛰节头一天为射虫日,如今年农历正月二十五为惊蛰节(公历3月5日),正月二十四即射虫日。

射虫日这天晚上,在田地边用石灰画一把弓箭,意指射杀所有的害虫。

蛰是藏伏的意思,指动物在冬天藏伏起来。

虫类是种类最多的昆虫类动物,冬天藏伏起来,叫入蛰,春天天气变暖,开始苏醒,这时正是雷雨天气,古人认为是雷声惊醒了它们,因此定了惊蛰这个节气。

虫类苏醒,对农作物的危害大,古代科技不发达,没有好的办法对付它们,幻想用神力和某种利器消灭之,故产生了画弓箭射虫的习俗,意欲把害虫消灭在萌动之中,不让它生殖繁衍,以免损害庄稼,贻误农事。

这种习俗还可能与土家族的祖先巴人的历史有关。

南朝范晔著《后汉书西南蛮夷列传》,说到巴人首领廪君务相率部落沿夷水(清江)西迁时,有这样的记述:乃乘土船,从夷水至盐阳,盐水(恩施市有盐水溪,历史上曾设盐水县)有女神,谓廪君曰:此地广大,鱼盐所出,愿留共居。

廪君不许,盐神暮辄来取宿,旦即化为虫,与诸虫群飞,掩蔽日光,天地晦冥,积十余日,廪君伺其便,因射杀之,天乃开明,廪君于是君乎夷城(有学者论证在今恩施境内)。

虽然此虫非彼虫,但由此可见恩施土家族祖先早有射虫的经历,其间应有一定因果关系。

拓展:1、土家族的饮食习俗土家族日常主食除米饭外,以包谷饭最为常见,包谷饭是以包谷面为主,适量地掺一些大米用鼎罐煮,或用木甑蒸而成。

有时也吃豆饭,即将绿豆、豌豆等与大米合煮成饭食用,粑粑和团馓也是土家族季节性的`主食,有的甚至一直吃到栽秧时,过去红苕在许多地区一直被当成主食,现仍是一些地区入冬后的常备食品。

土家族菜肴以酸辣为其主要特点。

民间家家都有酸菜缸,用以腌泡酸菜,几乎餐餐不离酸菜,酸辣椒炒肉视为美味,辣椒不仅是一种菜肴,也是每餐不离的调味品。

土家族传统文化土家族是中国少数民族之一,具有悠久的历史和独特的传统文化。

土家族传统文化是土家族人民的精神财富,体现了他们的价值观和生活方式。

本文将为您介绍土家族传统文化的几个方面。

一、语言文字土家族拥有自己的语言文字系统,土家语属于汉藏语系藏缅语族,是土家族人民的母语。

土家文字是土家族人民创造的一种文字形式,使用简洁而且富有特色。

这种文字在土家族人民的日常生活中广泛使用,体现了他们独特的文化传承。

二、风俗习惯土家族人民有着独特的风俗习惯,其中最具代表性的是土家族人民的婚俗。

土家族的婚礼被认为是人生大事,婚礼程序繁复而隆重。

在婚礼上,新郎会乘着花轿,由举着红伞的花童引领,到新娘家中迎娶新娘。

而在新娘家,也会有精心准备的接亲仪式,有舞狮表演和舞龙等活动,喜庆热闹。

三、舞蹈音乐土家族的舞蹈音乐是土家族传统文化的重要组成部分,尤其以“阳春白雪舞”最为著名。

这种舞蹈源于土家族的劳动生活,舞姿热情奔放,动作敏捷大方。

同时,土家族的音乐也充满了特色,如土家族的竹笛、芦笙和锣鼓等乐器,都是土家族人民在各种仪式和庆典活动中常用的乐器。

四、建筑艺术土家族的建筑艺术以土家楼为代表,土家楼是土家族人民居住的特色建筑。

土家楼外形独特,结构稳固,通常是木结构和花岗岩砌筑,不仅具有实用功能,还有很高的艺术价值。

土家楼的建造需要许多人合作完成,可以反映出土家族人民的团结和合作精神。

五、节日庆典土家族人民有许多传统的节日和庆典活动。

其中最重要的是土家族的“苗年”和“芦笙节”。

苗年是土家族人民过农历新年,是他们的重要传统节日。

在苗年期间,土家族人民会进行祭祀仪式,表演舞蹈音乐,与亲朋好友一起欢庆。

芦笙节是土家族人民对芦笙这一传统乐器的特殊纪念活动,人们会组织芦笙比赛和演奏表演,以表达对土家族文化的热爱和传承。

总结土家族传统文化是土家族人民宝贵的精神财富,代代相传,表达了土家族人民对生活的热爱和追求。

通过对土家族语言文字、风俗习惯、舞蹈音乐、建筑艺术以及节日庆典等方面的介绍,我们可以更好地了解和欣赏土家族的传统文化。

恩施市的民族风情与民间艺术恩施市位于湖北省西部,是一个具有丰富民族风情和民间艺术的地方。

恩施市被誉为“中国民族文化的摇篮”,这里保存着浓厚的少数民族特色,丰富多样的民间艺术形式,展现了独特的魅力和魅力。

本文将介绍恩施市的民族风情和民间艺术,带您领略这个地区的独特之处。

恩施市是一个多民族聚居的地方,有土家族、苗族、汉族、苗族等多个民族。

每个民族都保留着自己独特的传统文化和风俗习惯。

首先,我们来介绍土家族,土家族是恩施市最大的民族群体,以勤劳善良、热情好客而闻名,他们崇尚劳动,尊重老人,热爱生活。

土家族有自己的独特服饰,女性常穿着鲜艳的蓝色上衣和黑色长裙,给人一种朴实而美丽的感觉。

他们还有丰富多样的舞蹈形式,如锅碗瓢盆舞、牛背竹马舞等,这些舞蹈展示了土家族的勤劳和乐观精神。

接下来,我们来介绍苗族,苗族是恩施市的又一个重要民族群体,他们以善歌、善舞、善织而闻名。

苗族的女性喜欢穿着鲜艳多彩的服饰,常以红色和蓝色为主色调,给人一种热情奔放的感觉。

苗族人民热爱歌唱,他们有着独特的嗓音和歌曲,唱出了大自然的美丽和他们对生活的热爱。

此外,苗族还擅长制作银饰品和刺绣,他们制作的银戒、耳环和刺绣服饰工艺精湛,富有装饰性和美感。

除了土家族和苗族,恩施市的汉族群体也有着自己的传统文化和艺术形式。

汉族人民一直倡导勤劳致富的传统,他们善于农业生产,擅长制作糕点和手工艺品。

恩施市的汉族人民还有丰富多样的民间舞蹈和音乐形式,如武术表演、健身舞、豫剧等。

除了民族风情,恩施市还以其独特的民间艺术而闻名。

恩施市有着悠久的纸雕、剪纸、刺绣等传统工艺,这些民间艺术形式不仅具有观赏价值,更代表了当地人民的智慧和创造力。

恩施市的纸雕以其细腻的工艺和丰富的图案而闻名,常常被用于节日庆典和家庭装饰。

总的来说,恩施市的民族风情与民间艺术给人一种独特的感觉。

不同民族的聚居和相互融合既丰富了这片土地的文化底蕴,也展示了中国多元文化的魅力。

恩施市的民族风情和民间艺术不仅是当地人民的瑰宝,也是我们国家宝贵的文化遗产。

恩施土家族文化综述恩施土家族文化研究综述摘要:恩施的土家族文化作为一种民俗文化,在恩施旅游业发展中发挥着重要的作用,土家族的相关民俗文化作为一个地方的特色吸引着很多游客。

这里主要综述了有关土家族文化领域的相关研究,包括一些土家族文化的介绍,土家族文化发展中的问题以及一些措施。

关键词:土家族文化,恩施,旅游业,文化传承,研究一、土家族文化的基本情况概述学术界对于文化的定义种类繁多,尚缺少一种统一的分类,一般认为,文化是人们的活动方式,这种活动的主体是作为群体或类的人,当然,这种人类活动方式所创造的物质与精神产品也是人类文化的重要组成部分。

可以说,文化是一种群体性标志,是与他类区别的依据。

我们可以物态文化、方式文化、精神文化等三个层面对一种人类文化进行解读和理解。

我国的土家族主要聚居在湘鄂黔地区,该地区是云贵高原余脉,山峰林立、丘陇环绕,世世代代的土家族人在这里开拓生活,在长期的历史生活中创造沉淀了独具特色的山区文化。

恩施土家族苗族自治州位于湖北省西南部,地处湘、鄂、渝三省(市)交汇处。

2003年末,恩施州总人口381.79万人,其中土家族人口169.87万人,占总人口的45%。

土家族主要分部在清江以南的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩和利川五县市,巴东、建始和恩施三县市的土家族占其总人口的25%至30%不等。

土家族与古代巴人有着密切的渊源关系,是古代巴人在融合当地其他土著部族和迁入该地区的汉族及其他少数民族的基础上逐步形成的,具有多元一体的典型特征。

秦灭巴后,巴人被迫迁徙,但有一部分仍定居于湘鄂川黔毗邻地区。

其中定居于鄂西南地区的巴人构成了恩施州土家族的主源。

这部分巴人在吸收融合濮人等当地土著部族和迁入该地的汉族的基础上,大约于宋代形成了土家族。

此后,又有大批汉族和蒙古族、苗族等兄弟民族迁入恩施州境内,他们中的一部分融合到土家族中,构成了恩施州土家族的支流。

恩施土家族人民在长期的历史生活中创造了丰富多彩的土家族文化,笔者认为恩施的土家文化主要体现在以下几个方面。

恩施土家族婚俗探索恩施土家族是中国特有的少数民族之一,其婚俗文化是该民族的重要传统之一。

土家族的婚礼历时长久,整个过程十分热闹,充满了浓厚的民俗风情。

今天,我们就一起来探索一下恩施土家族的婚俗文化。

一、土家族婚姻的起源土家族自古以来就有着独特的婚姻制度,其婚姻习俗具有浓厚的民族特色。

土家族的婚姻制度十分特别,自古以来就有“曲江拈花”、“蝴蝶穿花”的俗称。

具体来说,土家族的婚姻制度是以“拈花”与“穿花”为主要方式。

“拈花”是指男女双方自愿选择配偶,他们可以相约私下发誓,相互拈花表示意思,这是一种自由恋爱的方式。

而“穿花”则是指父母之间商定婚事,安排两家人之间的婚事,这种方式则显得较为保守。

几乎每对年逾花甲的土家族父母都可迅速炫耀自己的六旬小儿在哪儿拈到了个“鞋袜”---新媳妇,这就表明沾沾自喜的心情,一阵自豪,幸福感油然而生。

二、土家族的婚礼习俗土家族的婚礼通常会选择在春季进行,因为从春天开始土家族的田地就会进入繁忙的农忙期,所以春季是人们最欢笑最热闹的季节。

土家族的婚礼通常都会选在农历三月或五月,因为这是土家族春忙时节,也是一年中最宜嫁娶的时机。

土家族的婚礼非常热闹,整个过程通常需要三天时间。

第一天是“订亲日”,要去女方家向女孩订亲。

第二天是“请明媒”,男方的亲友拿着参礼品到女方家请明媒,交困百具的礼品争取最后的口舌。

第三天是“定亲日”,确定亲事后,男方准备车马到女方家接亲。

整个婚礼过程中,还有众多的仪式、礼俗、祈祷和祭祀等环节,体现了土家族婚礼的丰富多彩和浓厚的宗教意味。

在土家族的婚礼中,舞蹈是必不可少的环节。

土家族的婚礼上,男女老少多集体唱歌跳舞,特别是在有头饰的地方,男子多戴鹰毛帽,女子多用饰在头上,耸伸骄傲的精神力量;一场个有特色的土家族婚礼,除了要有鞭炮齐鸣、锣鼓喧闹,最有特色的要算那土家族独有的“三拜九抱”的方式。

土家族的婚礼上常常还要请快活师、歌手和舞者扮演祝福的角色,祝愿新人幸福美满、恩恩爱爱。

恩施风俗文化恩施土家族苗族自治州,是湖北省西部的一个少数民族聚居区,地处长江中游,盘踞于湖北、重庆、湖南的交汇处。

自古以来,恩施就是土家族、苗族的聚居地,这里的风俗文化自然充满着浓郁的民族特色。

一、婚俗文化恩施地区的婚姻习俗和汉族大致相同,但仍有独特之处。

土家族和苗族女子十分尊重自己的父母,嫁出去后也必须回娘家拜访。

土家族婚礼通常是在农闲时期的大后年,称之为“姨婚”。

在此期间,新娘要先离开娘家,举行一段时间的“离院试福”活动,然后方可返回相夫教子。

新娘子不得到夫家“走门”,而是由新郎去迎亲,新娘要蒙上面纱,在婚礼当日才能揭开。

苗族的婚俗则有“爬堂”等特殊仪式。

在这个仪式上,男女双方都要表现出敬意和水平,女方要能够完成所有层层堆积的门槛,男方则要承担好家庭责任和照顾妻子的义务。

二、节庆文化恩施的节庆文化举办时,极其盛大,内容也十分独特。

土家族的“火把节”是其中之一,这是一项庆祝开春即将到来的传统活动。

活动中,当地彝族和苗族民众会手举火把,跳着舞曲,狂欢庆祝。

同样,每年正月十五日,民间的“闹青年节”活动也十分有名,年轻人在古庙里舞狮、舞龙、打榔,场面十分喧闹。

三、服饰文化恩施地区的服饰文化虽不如婚俗和节庆活动那样大规模,却依然别具风味。

土家族的传统服饰十分华丽绚烂,尤其以土家族的“花毛衣”最为著名,其用料是西南地区的虎带、羊毛等,织造精细、颜色鲜艳,非常漂亮。

在苗族地区,苗族姑娘的头饰引起了人们的关注。

在传统文化中,苗族姑娘的头饰非常独特,精美绝伦。

头饰上饰有羽毛、银元等装饰,让苗族女子看起来更加高贵大方。

四、民间文学恩施地区的民间文学非常独特,其口头表现形式多采多姿,例如苗族地区的“花车歌”就是非常有代表性的一种。

这种歌谣通常使用苗族的语言,歌曲内容讲述了苗族民众的生活历程和传统文化,表达了他们的感情和愿望。

这种歌谣作为苗族文化的重要组成部分,其地位非常重要。

总之,恩施的风俗文化非常独特、多姿多彩,丰富多样。

恩施州土家族习俗调查报告恩施州土家族习俗调查报告学院:税务学院班级:注册税务师2011级姓名:谭若讷目录土家族风俗 (1)目录 (2)正文 (3)一、土家族历史 (3)二、土家族文化 (3)白虎崇拜 (3)民歌 (3)“毛古斯”舞 (4)“西兰卡普” (4)女儿会 (4)冬科喹 (5)薅草锣鼓 (5)南剧 (6)跳丧舞 (6)三、土家族婚俗 (7)四、土家族宗教 (7)五、土家族习俗 (7)六、土家族禁忌 (7)七、土家族习俗调查问卷 (8)八、问卷结果分析 (11)九、土家族传统习俗变迁衰落的正负影响 (12)十、对土家族传统习俗开发于保护的几点建议 (13)正文一、土家族历史土家族是中华大家庭中的一员,具有悠久的历史和发达的文化。

早在二千多年前,在湘西、鄂西就出现了他们的身影。

在此后的漫长岁月里,土家族以起勤劳和智慧,铸造了丰富多彩的民族文化。

土家族自称“毕兹卡”,湖南西北部、湖北西南部、重庆西南部、贵州东北部等地为其主要聚居区。

在漫长的发展历史中,土家族的发展可分为四个时期:郡县制时期(秦至隋)——羁縻州县制时期(唐宋时期)——土司制度时期(元明至清初)——改土归流时期(清代中晚)。

在我国历史上的很长一段时间内,土家族没有确定的族称,不过由于其历史渊源、居住地、白虎图腾等,被人们称呼为“廪君种”、“巴郡南郡蛮”、“白虎夷”等,从中也可见古代汉人对土家族的偏见。

到了明末清楚,大量汉人迁入土家族地区,为了区别于汉族,才出现了土家族这个族称。

在1956年10月,土家族被国务院正式确认为单一的少数民族,土家族野得以正式成为56个少数民族的一员。

二、土家族文化白虎崇拜土家族自称是“白虎之后”,可见白虎在其心目中的地位。

故老相传,土家五姓部落首领巴务——廪君带领族人乘船到达盐阳,杀死邪恶的盐水女神,让族人在此安居乐业。

廪君去世后,灵魂化为白虎升天。

此后土家族奉白虎为祖神,家家都需常年供奉。

除了虔诚的宗教式敬祭,白虎的影子出现在土家族生活的每一个地方。

恩施最悠久风俗习惯

恩施地区是湖北省的一个地级市,拥有丰富多样的文化遗产和传统风俗惯。

下面将介绍一些恩施最悠久的风俗惯。

龙船节

龙船节是恩施地区最具代表性的传统节日之一。

每年农历五月初五,人们会聚集在江河边观看盛大的龙船比赛。

在比赛中,鼓乐喧天,龙船扬帆起航,吸引了众多游客和居民的参与。

这一俗源自古代祈求丰收和驱邪的传统活动,如今已成为当地人民热衷的娱乐方式。

虎舞

虎舞是恩施地区另一项古老的风俗惯。

每年农历正月初五,人们会穿着虎皮制成的服装,在村庄和街道上表演舞蹈。

虎舞被视为驱邪和庆祝丰收的象征,具有祈求好运和祥瑞的意义。

这一俗传承已久,深受当地人民喜爱。

纳凉晚会

纳凉晚会是夏季的一个重要传统活动。

每逢炎热的夏季晚上,人们会在村庄的广场上举办纳凉晚会,这是居民们纳凉消夏的一种方式。

晚会上,人们会聚集在一起品尝当地特色美食、观赏传统舞蹈、欣赏音乐演出等。

这一活动旨在增进邻里之间的交流与互动,同时也是大家放松心情的机会。

赛龙舟

赛龙舟是恩施地区的一项古老运动,也是一种传统竞技活动。

每年农历五月初五,人们会组织赛龙舟比赛来庆祝端午节。

参赛队伍会用力划桨推动龙舟前进,同时鼓声震天,呼应着划桨的节奏。

这一活动弘扬了团队合作、拼搏奋进的精神,也是恩施地区的一大特色。

总结起来,恩施地区有着丰富多样的传统风俗习惯。

从龙船节到虎舞,从纳凉晚会到赛龙舟,每个习俗背后都有深厚的历史和文化内涵。

这些风俗习惯不仅是当地人民的传统生活方式,也吸引着来自世界各地的游客前来体验。