吴昌硕《西泠印社记》

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:1

吴昌硕《西泠印社记》赏析已打印一、吴昌硕简介吴昌硕,诞于清道光廿四年(1844),殁于民国十六年(1927),享年84岁。

年轻时曾从俞樾、杨岘学艺(两人分别为道光进士、咸丰举人,著名学者和书法家),结交名收藏家、画家,多见历代名迹,心追手摹,书画篆刻皆卓而不凡,成为中国近代一大书画篆刻名家。

书法着力于《石鼓文》,参以草法,篆书凝练遒劲,气度恢弘,自出新意;楷书从颜真卿入,又取法钟繇;隶书以《祀三公山碑》为主,遍习汉碑;行书初学王铎,后冶欧阳询与米芾于一炉。

晚年以篆隶笔法作狂草,苍劲雄浑,恣肆烂漫。

篆刻融会皖、浙两派风格,更吸纳秦汉玺印、封泥、瓦匋等文字,独创以厚刃钝刀冲切入石,雄浑苍劲,别于浙、皖成规,自成一派。

作画以花卉为擅长,效法陈淳、徐渭、朱耷、任颐,融合篆书笔意入画,气酣墨饱,气势磅礴,不落前人窠臼。

综观其书画艺术,皆以雄浑苍劲为显著特点。

特别是晚年,在挥洒自如中毫无柔滑、甜熟姿态,将气势的酣畅与笔画的苍茫、涩重有机地结合在一起,风中残荷,傲骨凸显。

昌硕在书画篆刻方面的艺术成就,既是他多年勤奋耕耘的结果,也与他的文学修养、立身气度密不可分。

早年从艺于俞、杨,苦研辞章、训诂,中晚年则显其诗才敏捷,援笔立就。

昌硕也曾遵循当时多数文化人读书做官的道路,53岁时曾任江苏安东县令,但为官一月后,深感统治者压迫百姓之不公,即弃官而去,终身以艺术为业。

昌硕在世时,已是誉满天下的艺坛巨匠。

晚年寓居苏州、上海,传人众多,形成名扬天下的海派书画篆刻艺术,为中国的艺术领域注入新的气象,成为中国艺术百花园中枝繁叶茂的重要组成部分。

赏析吴昌硕撰写的《西泠印社记》,应对其习篆的历程进行一番分析。

吴昌硕的篆书,甚得益于对《石鼓文》的反复研习。

他在65岁时自记:“余学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日之境界。

”早年昌硕临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖(见其46岁临写的《石鼓文》)。

石鼓文据考证是战国时期秦地的文字,唐张怀瓘称石鼓文为“仓颉之嗣,小篆之祖”,一方面它与商周金文一脉相承;另一方面,它又是秦始皇统一中国文字所厘定的小篆的始祖。

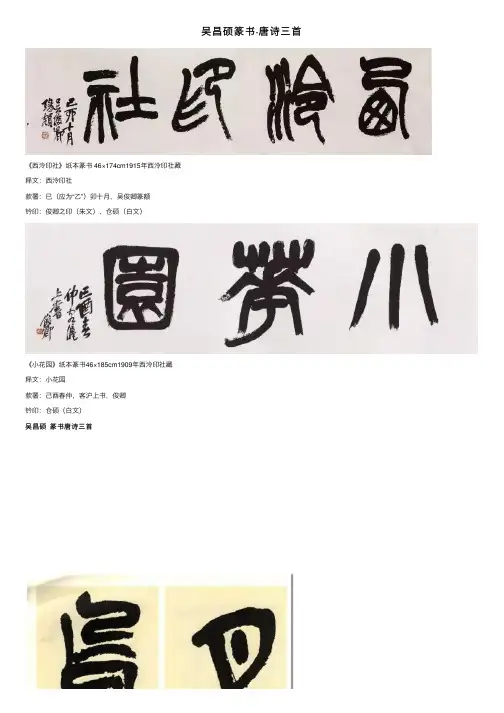

吴昌硕篆书·唐诗三⾸

《西泠印社》纸本篆书 46×174cm1915年西泠印社藏

释⽂:西泠印社

款署:已(应为“⼄”)卯⼗⽉,吴俊卿篆额

钤印:俊卿之印(朱⽂)、仓硕(⽩⽂)

《⼩花园》纸本篆书46×185cm1909年西泠印社藏

释⽂:⼩花园

款署:⼰⾣春仲,客沪上书,俊卿

钤印:仓硕(⽩⽂)

吴昌硕篆书唐诗三⾸

《枫桥夜泊》

唐张继

⽉落乌啼霜满天,

江枫渔⽕对愁眠。

姑苏城外寒⼭寺,

夜半钟声到客船。

吴昌硕(1844.8.1—1927.11.29),清末著名书画家,篆刻家。

原名俊卿,字昌硕,别号苦铁,浙江安吉⼈。

少年时他因受其⽗熏陶,即喜作书,印刻。

他的楷书,始学颜鲁公,继学钟元常;⾪书学汉⽯刻;篆学⽯⿎⽂,⽤笔之法初受邓⽯如,赵之谦等⼈影响。

⽯⿎⽂被历代书家视为习篆书的重要范本,数千年书史中,对《⽯⿎⽂》临习最多、最深且最有独到之处的当数吴昌硕。

⼤凡评说吴昌硕,都要提到他临的《⽯⿎⽂》。

《⽯⿎⽂》成全了吴昌硕,反过来,吴昌硕也使《⽯⿎⽂》的艺术价值得以发扬光⼤。

《⾚壁》

唐杜牧

折戟沉沙铁未销,⾃将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁⼆乔。

《次潼关先寄张⼗⼆阁⽼使君》唐韩愈

荆⼭已去华⼭来,

⽇出潼关四扇开。

刺史莫辞迎候远,

相公新破蔡州回。

吴昌硕《西泠印社记》赏析已打印一、吴昌硕简介吴昌硕,诞于清道光廿四年(1844),殁于民国十六年(1927),享年84岁。

年轻时曾从俞樾、杨岘学艺(两人分别为道光进士、咸丰举人,著名学者和书法家),结交名收藏家、画家,多见历代名迹,心追手摹,书画篆刻皆卓而不凡,成为中国近代一大书画篆刻名家。

书法着力于《石鼓文》,参以草法,篆书凝练遒劲,气度恢弘,自出新意;楷书从颜真卿入,又取法钟繇;隶书以《祀三公山碑》为主,遍习汉碑;行书初学王铎,后冶欧阳询与米芾于一炉。

晚年以篆隶笔法作狂草,苍劲雄浑,恣肆烂漫。

篆刻融会皖、浙两派风格,更吸纳秦汉玺印、封泥、瓦匋等文字,独创以厚刃钝刀冲切入石,雄浑苍劲,别于浙、皖成规,自成一派。

作画以花卉为擅长,效法陈淳、徐渭、朱耷、任颐,融合篆书笔意入画,气酣墨饱,气势磅礴,不落前人窠臼。

综观其书画艺术,皆以雄浑苍劲为显著特点。

特别是晚年,在挥洒自如中毫无柔滑、甜熟姿态,将气势的酣畅与笔画的苍茫、涩重有机地结合在一起,风中残荷,傲骨凸显。

昌硕在书画篆刻方面的艺术成就,既是他多年勤奋耕耘的结果,也与他的文学修养、立身气度密不可分。

早年从艺于俞、杨,苦研辞章、训诂,中晚年则显其诗才敏捷,援笔立就。

昌硕也曾遵循当时多数文化人读书做官的道路,53岁时曾任江苏安东县令,但为官一月后,深感统治者压迫百姓之不公,即弃官而去,终身以艺术为业。

昌硕在世时,已是誉满天下的艺坛巨匠。

晚年寓居苏州、上海,传人众多,形成名扬天下的海派书画篆刻艺术,为中国的艺术领域注入新的气象,成为中国艺术百花园中枝繁叶茂的重要组成部分。

赏析吴昌硕撰写的《西泠印社记》,应对其习篆的历程进行一番分析。

吴昌硕的篆书,甚得益于对《石鼓文》的反复研习。

他在65岁时自记:“余学篆好临《石鼓》,数十载从事于此,一日有一日之境界。

”早年昌硕临《石鼓》,循守绳墨,点画毕肖(见其46岁临写的《石鼓文》)。

石鼓文据考证是战国时期秦地的文字,唐张怀瓘称石鼓文为“仓颉之嗣,小篆之祖”,一方面它与商周金文一脉相承;另一方面,它又是秦始皇统一中国文字所厘定的小篆的始祖。

吴昌硕的作品好在哪?两字概括“入味”吴昌硕(1844—1927)原名俊,又名俊卿,中年以后更字昌硕,亦署仓硕、仓石、苍石、昌石,69岁后以字行,别号缶庐、苦铁、大聋等,浙江安吉人吴昌硕是近代中国最杰出的艺坛巨匠之一,他以诗、书、画、印四绝享誉海内外,对于近百年来中国传统书画篆刻艺术的走向影响深远。

本次展览共汇聚了吴昌硕先生书法、绘画、篆刻、诗文信札等代表性作品170件,尤其是浙江省博物馆馆藏的吴昌硕书画精品,可谓“倾巢而出”,是近年来国内吴昌硕艺术作品一次较大规模的集中展示。

书? 法篆书十一言对联浙江省博物馆藏篆书七言对联浙江省博物馆藏篆书七言对联(赠施少墨)浙江省博物馆藏石鼓文四条屏浙江省博物馆藏吴昌硕石鼓文、王震荷花扇(赠商言志)浙江省博物馆藏篆书“寿”字轴浙江省博物馆藏石鼓文七言对联(赠余绍宋)浙江省博物馆藏行楷题画诗卷(局部)浙江省博物馆藏行草王禔润例手卷浙江省博物馆藏行书诗翰轴浙江省博物馆藏吴昌硕以临写石鼓文称誉于世,石鼓文的风格原本属于比较工稳端正一路,而吴昌硕的石鼓文却写出了一种流动感,更以遒劲老辣、笔墨厚重为其主要特征。

后人学石鼓文者,多以其为圭臬,反倒是学石鼓文原本工整一路风格的愈见稀少,由此也足见吴派石鼓文影响之大。

吴昌硕学石鼓文的时间很早,30岁到苏州,从当时著名的书法家杨岘学金石学和书法,即开始临写石鼓。

吴昌硕晚年曾说:“余学篆好临石鼓,数十载从事于此,一日有一日之境界。

”从现存作品看,早期临写的石鼓文,笔法受当时另一位篆书大家杨沂孙的影响很大,笔画细廋,体态平板,略显软弱拘谨。

浙江省博物馆藏赠施石墨七言对联,作于光绪二十年(1894),吴昌硕时年51岁,即具有早年临石鼓文书法的典型特征。

直到60岁以后,他才开始形成自己的面貌。

70岁以后,个人风格进一步成熟和强化。

如展品中的“鹤寿千岁”横幅,是吴昌硕83岁时的作品,用笔老辣,有如枯藤盘旋,荡气回肠。

篆书七言对联(赠施石墨)浙江省博物馆藏篆书“鹤寿千岁”横幅浙江省博物馆藏吴昌硕临写石鼓文,注重的是整体气势的强烈突出,他曾说自己写石鼓文是“临气不临形”,正是这种对于“金石气”的执意追求,使得他的书法在当时能与众不同,形成自己独特风格。

【摘要】吴昌硕是集诗、书、画、印艺术成就于一身的一代宗师。

虽然生于乱世,遭遇苦难离乱,仕途不顺,报国无门,但他始终意志如铁,砥砺前行,成为清代篆书书坛一座绮丽巍峨的高峰,被誉为“石鼓篆书第一人”。

《西泠印社记》是吴昌硕晚年精心之作,用笔浑朴厚重,行笔圆润盈实,结构奇正相生,气格高古旷达,章法疏密有度。

达到了人书俱老,返璞归真的境界,是篆书学习的经典范本。

【关键词】吴昌硕;《西泠社记》赏析;导临【中图分类号】J292.1【文献标志码】B【文章编号】1005-6009(2019)85-0032-05【作者简介】吴健,淮阴师范学院(江苏淮安,223001)书画创作研究所所长、美术学院文化创意中心主任,中国书法家协会会员,江苏省国风书画院副院长,江苏省文联书画研究中心研究员,淮安市政协委员,淮安市佛教协会副会长,淮安市书法家协会副主席,淮安市青年书法家协会主席,曾荣获第八届全国书法篆刻展最高奖——“全国奖”。

吴昌硕篆书《西泠印社记》吴健一、“苦铁”吴昌硕吴昌硕(1844—1927)初名俊、俊卿,字苍石、仓硕、昌硕,号苦铁、缶庐、大聋、缶道人、石尊者等,69岁后以字行,生于浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)。

他是晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家、诗人,“后海派”代表人物,杭州西泠印社首任社长,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”。

他集“诗、书、画、印”艺术于一身,融金石书画为一炉,虽然历经人世间千辛万苦,但品质意志刚韧,终能花开见佛,修成正果,成为一代宗师,被誉为“石鼓篆书第一人”“文人画最后的高峰”。

吴昌硕祖籍江苏淮安,原本为名门大族,宋高宗赵构建炎元年(1127年)金兵南犯中原,吴家在当时人称“十九公”的吴瑾带领下避兵灾迁居安吉鄣吴村。

于此地吴家自明嘉靖年间复兴渐成望族,吴龙、吴麟父子以及吴维岳、吴维京两兄弟相继进士及第。

吴维岳是明中叶著名诗人。

吴昌硕祖父吴渊为清嘉庆举人,截取知县,改授嘉兴府海盐县教谕,又任安吉县古桃书院山长,著有《天目山房诗稿》。

5集电视片《西冷印社》解说词中央电视台科教频道《探索发现》2009年6月24日首播西冷印社(一)1918年,一支特殊的队伍来到杭州西湖孤山脚下的西泠印社社址。

他们在石墙上敲敲打打,很快凿出了一个石洞;随后,将一方石盒放入洞中。

“藏之名山,传之后人”,从秦人的鲁壁藏书到唐人的文冢、宋人的笔冢,中国文人的诗意情怀一代一代流转,现在,这些人如此珍视地封存了这个石盒――里面究竟收纳着什么呢?这些印章属于一个叫李息的人。

李息是谁?――就是曾经文采风流的李叔同,也就是后来的律宗第十一代世祖弘一法师。

1918年,李叔同在西湖旁的虎跑寺出家。

出家前,他将自己常用的93枚印章赠送给西泠印社――这些印章也就成了那方石盒里的藏品。

1963年,为了防止印章受潮变质,西泠印社将大师印章悉数取出,作为文物永久收藏。

而为记取那段风雅旧事,曾经的庋藏地点还依旧保留着原来的模样。

在一块青色的太湖石背后,曾经的人物风流已经穿越了90年的光阴岁月,一直陪伴着这个名叫鸿雪径的小园林。

“鸿雪径”,得名于苏东坡的诗句“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥;泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西”。

1918年,西泠印社的社员们将李叔同的人生痕迹留在这里,他们是否也在告诉我们,他们留下的,不过是些大师本人并不在意的鸿爪雪痕,“问余何适?廓尔忘言。

华枝春满,天心月圆”。

也许,只有“天心月圆”的境界才是这些人一生真正的追寻。

时光流转,青苔布满石壁,鸿雪径变成了后人登临凭吊的历史遗迹,而它所在的这一处山水园林,作为“西泠印社”社址,也已成了一方印学圣地。

西泠印社社址占地七千多平方米,包括各类建筑物23处,造像4尊,泉池4处。

2001年,这里作为近现代重要史迹及代表性建筑,被中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。

收藏于浙江省博物馆的诸多历史文献中,也有西泠印社的社址记录。

这幅创作于1905年的《西泠印社图》就是其中之一。

100多年前,画家呈现给我们的西泠印社只有零星的几间房舍,远远小于现在的社址规模。

吴昌硕《西泠印社记》简体西泠山水清淑,人多才艺,书画之外,以篆刻名者丁钝丁至赵数十馀人,流风馀韵,被于来叶,言印学者,至今西泠尤盛.同人结社,并立石勒钝丁、悲盦诸先生像,为景仰观摩之所,名日(西泠印社)。

社地与梅屿、柏堂近,风景幽绝。

集资规画,创于甲辰,成于癸丑。

堂舍花木,宜。

于是丁君辅之、王君维季、吴君石潜、叶君品三,修启立约,招揽同志,入社者日益众。

于甲寅九月开社,彬彬秩秩,觞咏流连,洵雅集盛事也。

印之佩,见于六国,著于秦,盛于汉,有官印、私印之别。

刓玉笵金,间以犀角象齿。

逮元时始有花乳石之制,各以意奏刀,而派亦遂分。

钝丁诸人,尤为浙派领袖。

浙派盛行于世,社之立,盖有由来矣。

顾社虽名西泠,不以自域。

秦玺汉章,与夫吉金乐石之有文字者兼收并蓄,以资博览考证,多多益善。

入其中如探龙藏,有取之无尽、用之不竭之概。

尝观古人之印,用以昭信,故日印信。

上而诏令文移,下至契约笺牍,罔不重之。

书画至风雅,亦必以印为重。

书画之精妙者,得佳印益生色,无印,辄疑为伪。

印之与书画,固相辅而行者也。

书画既有社,印社之设,又曷可少哉。

予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。

同人谬重予,社既成,予备员曷敢长诸君(社)子,惟与诸君子商略山水间,得以进德修为,不仅以印人终焉,是则予之私幸耳。

繁体西泠山水清淑,人多才藝,書畫之外,以篆刻名者,丁鈍丁至趙悲盦數十餘人。

流風餘均,被于來葉,言印學者,至今西泠尤盛。

同人結社,並立石勒鈍丁、悲盦諸先生像,爲景仰觀摩之所,名曰西泠印社。

社地與梅嶼柏堂近,風景幽絕。

集資規畫,創於甲辰,成於癸丑。

堂舍花木,位置點綴,咸得其宜。

于是丁君輔之、王君維季、吳君石潛、葉君品三修啓立約,招攬同志,入社者日益衆。

于甲寅九月開社,份份秩秩,觴詠流連,洵雅集盛事也。

印之佩見于六國,著于秦,盛于漢。

有官印私印之別。

刓玉笵金,間以犀角象齒。

逮元時始有花乳石之制,各以意奏刀,而派亦遂分。

鈍丁諸人尤爲浙派領袖。

吴昌硕的诗西泠印社有一副著名的楹联:印岂无源?读书坐风雨晦明,数布衣曾开浙派;社何敢长?识字仅鼎彝铃镝,一耕夫来自田间。

此联是西泠印社掌门人吴昌硕于1918年为该社所写,后刻板挂在孤山西泠印社正厅。

吴氏为该社首任社长,以金石书画驰名于世,诗名却似仅在圈内,或许与其诗作的相当部分仅题于画有关。

圈外人看画看字看印常重于看诗。

毕竟,书画现其艺,诗作言其志。

艺可借线条、色彩、光影诉诸视觉,志则只能心会,更难领略。

画家潘天寿专门回忆过吴氏的题画诗。

如画兰题款道:“画与篆法可合并,深思力索一意唯孤行”;题画荷款说:“墨池点破秋冥冥,苦铁画气不画形”;题画梅款曰:“梦痕诗人养浩气,道我笔气齐幽燕”。

一次,吴氏醉后画梅,题款如下:“三年学画梅,颇具吃墨量。

醉来气益壮,吐酒向纸上。

浪贻观者笑,酒与花同酿。

法与草圣传,气夺天池放。

”由此体会作者心志,潘氏有“苍茫古厚,不可一世”之评。

书家沙孟海系吴氏门徒,课上课余领受师教,年深日久,足证“吴先生本人则一直以诗人自居”。

如吴氏《赠内》诗有句:“平居数长物,夫婿是诗人。

”另一首《琴僧云闲遗照》中说:“老我不死无一能,赋诗或可天籁乘。

”吴氏诗作,写于画上,亦积累于画外。

其不动画笔时常有诗兴,时有新篇。

有时午夜觉醒,沉吟得句,即披衣起身,录下再睡。

为此,其案头专放一本以宣纸装订的诗稿册子。

沙氏曾多次侍奉旁听吴氏与老友谈诗论画。

时有冯君木、况蕙风、朱疆村等与吴氏同在沪上,住宅相距不远,来往频繁。

“飘灯夹巷,飞盖逢迎,茗坐清言,常达深夜”。

他们彼此方音不同,言及各自诗作,口语时有不清之处,就以笔代言,留下不少手迹。

沙氏珍藏的一款上述楹联并笔条子,即为吴氏1926年某夜沪上雅聚时所书。

吴氏诗作结集时,称《缶庐集》。

沈寐叟为之作序。

序文说:“翁既多技能,摹印书画皆为世贵尚,独自喜于诗。

”吴氏见此言,当觉“吾道不孤”。

吴昌硕的篆刻得益于他的书法有几首诗古文的影响吴昌硕(1844-1927),生于孝丰县(今安吉县)鄣吴村。

初名俊,改名俊卿,字仓石,一字昌硕,常自署昌石、缶庐、苦铁、破荷亭长、否翁、大聋等。

纵观吴昌硕的一生,几乎都处于中国的动乱时期。

在他出生前就爆发了鸦片战争,7岁经历了农民起义太平天国运动,17岁经历了英法联军侵略,18岁时洋务运动开始,在他51岁的时候又看到了甲午中日战争的爆发以及洋务运动的破产,之后经历了维新运动、义和团运动、八国联军侵占京津等地区。

69岁时辛亥革命结束,76岁时五四运动爆发,81岁又经历了江浙战争,在他84岁去世那一年,蒋介石还发动了“四一二”政变。

但坎坷的经历也让他对思想和艺术有了更多的思考和认识。

在他48岁时父亲去世,吴昌硕悲痛万分,开始游学之旅,拜访名师,切磋书法艺术,为其后来深厚的艺术造诣奠定了基础。

吴昌硕在经历入仕报国理想破灭后,便开始全心全意专注在艺术道路上,这样的全神贯注让他在艺术领域的成就达到了新高度,有了明显深刻的变化。

吴昌硕的书法创作和艺术造诣在我国书法艺术史上有着重要的历史地位,以篆书艺术成就最高。

以吴昌硕为代表的篆书派系对后世的篆书影响褒贬不一。

此前我国在篆书的书写上均以“工整匀称,线条流畅”为正统,而吴昌硕的篆书则打破了这种审美标准,融入了自己的个性特征,他的篆书风格具有更强的节奏感,整体呈现出气势磅礴、苍劲有力的特点,是数千年以来篆书书法中雄强风格特征的代表,对近现代中国书法艺术也产生了重大深远的影响。

吴昌硕在书法上的贡献和成就,得益于其深厚的篆书和篆刻功底,其中临写《石鼓文》对其篆书风格影响较大。

一、《石鼓文》对吴昌硕篆书风格的影响《石鼓文》有着诸多形式美的特点,包括对称美、章法美、风格美、线条美,由繁及简而变化丰富。

《石鼓文》的风格不同于金文,它是金文到小篆体的过渡,是研究先秦文字的一个重要历史载体,是集大篆之成,又开小篆之先河,在书法上是一个承前启后的重要过渡时期的书体,所以也被称为“书法第一法则”,是篆书的重要范本。

在波士顿欣赏吴昌硕“与古为徒”匾作者:胡西林来源:《收藏/拍卖》 2011年第12期文:胡西林2011 年9 月16 日,我在美国波士顿美术博物馆参观考察,受到该馆亚洲大洋洲非洲美术部中国美术科主任盛昊博士的热情接待。

我们从博物馆后面的工作人员通道进入,踏上二三十级台阶后,豁然眼前的是高悬于台阶之上的吴昌硕篆书“与古为徒”横匾。

横匾书法结字茂密,用笔圆转,行书长题更与篆书正文互寓庄谐,交相辉映。

在异国他乡的美国驻足吴昌硕题书的匾下,胸中涌动的是一种庄严和亲切,令人产生崇高的美感。

但是,关于此匾有一件事鲜为人知。

吴昌硕一生为外国人写过许多横匾,但几乎都是写给日本人的,为西洋人,并且是为西洋的博物馆写匾,似乎仅此一例。

当年吴昌硕接到这一“业务”后,就写信给他在江苏常熟的好友沈汝瑾(石友),请其代拟匾文。

这通信现为日本收藏家收藏,收入栗原芦水编辑的《吴昌硕尺牍集》中:石友先生鉴:来示收读。

萧君携兄手札来,弟拟俟石农来同往访之,因弟重听,一人不敢出门也。

顷有美国波士敦府博物馆设有中国三代鼎彝名画及工巧之物为钜观,该馆索弟书匾悬之。

祈代拟四字并后跋数语(精华炫耀四字如何),叩头叩头。

即颂箸福,缶弟顿首。

读信可知吴昌硕对此事非常重视,但是这通信未署年月日期,此前读过这通信的人只知道吴昌硕为波士顿美术博物馆写匾一事,至于是哪一年、以及匾文内容是如何产生的并不清楚。

现在看到了匾,一切释然。

匾文作于“壬子(1912)秋杪”,信自然写于“壬子秋杪”之前,其时吴昌硕在上海,沈石友在常熟。

上海与常熟相距并不远,但是书信往返在当时大约需要十天左右的时间,而沈石友对于吴昌硕的嘱托向来是不耽误的。

所谓“秋杪”,是指秋季最后的那几天,这一年的立冬是公历11 月8 日,所以这通信应该是在这一年的10 月中旬至11 月初所写。

吴沈之间,尽管吴昌硕文怀高致,但是他更欣赏比他小十四岁的沈石友的诗才,所以吴昌硕邀约沈石友为其代制诗文是经常的事,著名者如署名吴昌硕的《西泠印社记》即出自沈石友之笔。

吴昌硕书法作品十件,笔势奔腾,用笔雄浑饱满,不拘成法吴昌硕的楷书,始学颜鲁公,隶习汉代石刻,篆学石鼓文。

行书学黄庭坚、王铎。

吴昌硕书法作品,以篆书、行草为主,晚年所书隶书,结体变长,取纵势,用笔雄浑、饱满,具有篆书痕迹,将篆、隶溶为一体,形成独特面貌。

吴昌硕的隶书遍临《汉祀三公山碑》《张迁碑》《嵩山石刻》《石门颂》等汉碑。

中年以后,博览众多金石原件及拓本,选择石鼓文为主要临摹对象。

数十年间,反复钻研,故所作石鼓文凝练遒劲,风格独特。

60岁后所书尤精,圆熟精悍。

喜将石鼓文字集语书写对联。

晚年以篆隶笔法作草书,笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

《西泠印社记》是吴昌硕71岁时为纪念西泠印社成立而书写的碑文,辞章与书法俱佳,是吴昌硕人书俱老时期小篆艺术风范的杰作。

吴昌硕隶书奉爵雅歌四言联124cm×31cm×2 纸本 1920年西泠印社藏释文:奉爵称寿,雅歌吹笙。

字集奏詺,笔参石阙。

时庚申冬十月,吴昌硕年七十七。

钤印:仓石(朱)吴俊卿印(白)半日村(朱)吴昌硕临庚罴卣铭立轴150cm×56cm 纸本 1898年私人藏释文:惟王十月既望,辰在己丑,王格于庚罴宫。

王蔑庚罴历,赐贝十朋,又丹一柝,庚羆对扬王休,用作厥文姑宝尊。

其子子孙孙,万年永宝用。

光绪戊戌中秋后一日,雨窗病臂临《庚罴卣铭》,昌硕吴俊卿。

庚罴卣现藏吴氏两罍轩。

铭文五十一字。

盖同。

庚下一字篆作□,作器者之名。

韩履卿都转释作能,谓即熊罴之熊省。

吴让之茂才释作龙。

翁叔均云:字从能从冈,冈古网字,疑即罴字。

退老人谓释能释龙近似,而与篆文中凶字未详,当读为罴。

古之以罴名者,先秦两汉以来甚多,定为罴字无疑。

苦铁又录。

钤印:俊卿之印(朱)老缶(朱)缶无咎(白)吴昌硕隶书缉裳碧梧八言联133cm×22cm×2 纸本 1878年西泠印社藏释文:缉裳荷轻补屋萝密,碧梧秋晚红杏春深。

振甫六弟法家正腕。

戊寅三月朔,苍石吴俊书于爱日庐。

篆刻大师吴昌硕的深情旧事前西泠印社社长吴昌硕大师有一方小印,印文是“明月前身”,边款是:“元配章夫人梦中示形,刻此作造像观,老缶记”,另外还有一个女人衣袂飘逸的图形边款。

如图:印文中所记的章夫人是谁?为什么吴大师要刻这方印?这方印又是在什么情况下刻成的?为什么这方印为后人称为精品?1860年(咸丰十年),吴昌硕当时十七岁,受父母之命与媒妁之言,与安吉县过山村的章家之女定亲,这是一门再传统不过的婚姻。

不同的是,那一年,闹太平军,太平军自广西起事后,战火蔓延至浙西,最苦莫过战乱苦,战端一开,生灵涂炭,民不聊生。

“乱离人不如太平犬”,当时很多人家就把已出聘的闺女送往夫婿家,以便随夫家一起逃难或有个照料。

章氏也是这个原因被送往吴家,虽名份早定,但两人来不及成婚(圆房),吴昌硕就随父亲仓皇出逃,章氏缠足,小脚不便赶路,因此被留下来照料吴昌硕的母亲万氏(古时妇女缠足,行走都不方便)。

吴昌硕离家之时,章夫人把亲手纳就的布鞋塞给吴昌硕,并嘱咐他在外注意安全,并表示会在家里安心照料婆母,让吴昌硕放心。

此后乱兵来扰,一家人就逃向附近深山,东躲西藏,提心吊胆地过日子,再加上吃食欠缺,受尽饥饿之苦。

此后三年,吴昌硕也带着弟弟妹妹在荒山野岭里求生,弟、妹先后饿死。

乱后归来,满心念念地想着能与妻子团聚,待回到家中时,才知道,章氏已经在战乱中饥病交困而死。

据吴母感念章氏旧事,说章氏品性贤惠,知书识礼,持家勤俭,很孝敬婆母,临死之前还十分挂念吴氏父子。

而身死之时,竟没有棺木可以成殓,只好在家门前的桂花树下草草掩埋。

吴昌硕痛哀章氏却又无可奈何,因为时局不宁,吴昌硕又要再次外出逃难了。

这一逃,又是两年,当吴昌硕终于安定下来,想把章夫人尸骨重行安葬之时,因为战乱,断井残垣之间却再也挖不到章氏的遗骨,挖遍周遭的吴昌硕独坐桂花树前,悲从中来,哀恸不已。

吴昌硕虽未正式与章氏圆房,但却始终奉章氏为自己的原配夫人,章氏去世后十年,吴昌硕始与归安菱湖镇施氏夫人结婚。

吴昌硕印谱【珍藏版】一

吴昌硕(1844.8.1—1927.11.29),初名俊,又名俊卿,字昌硕,又署仓石、苍石,多别号,常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、缶道人、石尊者等。

浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。

晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,“后海派”代表,杭州西泠印社首任社长,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”。

他集“诗、书、画、印”为一身,融金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”、“文人画最后的高峰”。

在绘画、书法、篆刻上都是旗帜性人物,在诗文、金石等方面均有很高的造诣。

吴昌硕热心提携后进,齐白石、王一亭、潘天寿、陈半丁、赵云壑、王个簃、沙孟海等均得其指授。

吴昌硕作品集有《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等,诗作集有《缶庐集》。

吴昌硕丨从篆刻入门到西泠印社首任社长,秘诀都来自于其书法绘画要说近代“书画印”皆精的大师有哪些,可能各位无不会谈到一人,他就是吴昌硕!其书画造诣我们今天不作赘述,却来说说这位西泠印社首任社长的篆刻治印与他五体皆精的书法之间的关系!此亦合“以书入印”之法!吴昌硕:学习刻印的先决条件在于精通书法,特别是篆书;因为刻印和书法是共通的,有着极密切的关系。

吴昌硕整体来讲,吴昌硕篆刻仿烂铜印,雄浑无比,又受邓石如、赵之谦“印外求印”的启发,遂取石鼓文的封泥、瓦壁、碑碣之意,融汇贯通,自成一格。

又将其书法、画理特色融入印中,使其篆刻独具跌宕气势,神出无穷!吴昌硕深谙秦篆汉隶、魏晋行楷、明清行草之神韵,这些不同时期的书体特征,在他的印章中,尤其是印章边款中同样有着精彩各异之体现!翰墨书法、刀情笔意,如此的完整统一。

今天书画课代表就通各位金石篆刻人,分享一部分吴昌硕篆刻边款的高清原石印面图,让我们一起在这些篆刻原石的高清图片中思索揣摩一番......吴昌硕篆刻中的篆书吴昌硕学习篆书,可谓上穷碧落下黄泉。

上至金文《散氏盘》、石刻《石鼓文》,下到同是篆刻大家的清人邓石如、吴让之等人的作品。

这其中,颇受后人赞叹的石鼓文,在其篆书类的边款中多有体现。

当然也有少量借鉴金文的刻法。

得众动天,美意延年左“得众动天,美意延年”边款,右篆书书法对比上方的“得众动天,美意延年”印边款,单刀而成,间有双刀所补。

如此,用笔自有刀意,轻重缓急、提按顿挫也就体现得格外清楚,对比其篆书书法,尤为明显。

归仁里民左“归仁里民”边款,对比右篆书上方这枚“归仁里民”的篆刻边款,以双刀而补单刀之不足,增加其厚重感。

甓禅左“甓禅”边款,右篆书书法对比左“甓禅”边款局部,右篆书局部对比上方这枚篆刻印作的边款,通过与其篆书书法的简单对比,可以明显看到“甓”字转折处犹出一致的破笔,“示”字的单刀重拉,与右边书法对比如何?明道若昧左“明道若昧”边款,右篆书书法上方这枚“明道若昧”篆刻边款,在奏刀过程中印石崩裂之景可想而知,如此极具墨趣。

吴昌硕刻狮钮寿山石对章,豫卿,林际康印,西泠印社春拍

310万

吴昌硕刻林际康用印,大部已流失至日本,难得一见,今次春拍得此对章,实为有幸。

吴昌硕乃晚清极为著名的金石书画家,其篆刻从“浙派”入手,后专攻汉印,也受邓石如、吴让之、赵之谦等人的影响,并上取鼎彝,下挹秦汉,创造性地以“出锋钝角”的刻刀,将钱松、吴攘之切、冲两种刀法相结合治印,终成一代宗师。

此对章印文一朱一白,饶有笔意,刀融于笔,展现出雄而媚、拙而朴、丑而美、古而今、变而正的艺术特点。

两章章体较大,平台圆雕螭兽钮,雄健威武,圆润饱满,极为形象。

印文:豫卿,林际康印

作者:***

年代:1899年作

尺寸:3×3×7.5cm;3×2.9×7.2cm

边款:1.昌硕治石。

2.豫卿太守老友先生索刻,安吉吴俊卿记,时己亥六月。

材质:寿山石

成交价:3,105,000 元(西泠印社2011年春拍)

出版:1.《吴昌硕印谱》P177,“林际康印”,上海书画出版社,1985年。

2.《中国历代印风系列·吴昌硕流派印谱》P76,重庆出版社,1999年。

作者简介:吴昌硕(1844~1927),初名俊,后改俊卿,字仓石、苍石、仓硕、昌硕,一作昌石,号缶庐、缶道人、苦铁等。

浙江安吉人。

诗、书、画、印皆精,为一代艺术大师,西泠印社首任社长。

简体

西泠山水清淑,人多才艺,书画之外,以篆刻名者丁钝丁至赵数十馀人,流风馀韵,被于来叶,言印学者,至今西泠尤盛.同人结社,并立石勒钝丁、悲盦诸先生像,为景仰观摩之所,名日(西泠印社)。

社地与梅屿、柏堂近,风景幽绝。

集资规画,创于甲辰,成于癸丑。

堂舍花木,宜。

于是丁君辅之、王君维季、吴君石潜、叶君品三,修启立约,招揽同志,入社者日益众。

于甲寅九月开社,彬彬秩秩,觞咏流连,洵雅集盛事也。

印之佩,见于六国,著于秦,盛于汉,有官印、私印之别。

刓玉笵金,间以犀角象齿。

逮元时始有花乳石之制,各以意奏刀,而派亦遂分。

钝丁诸人,尤为浙派领袖。

浙派盛行于世,社之立,盖有由来矣。

顾社虽名西泠,不以自域。

秦玺汉章,与夫吉金乐石之有文字者兼收并蓄,以资博览考证,多多益善。

入其中如探龙藏,有取之无尽、用之不竭之概。

尝观古人之印,用以昭信,故日印信。

上而诏令文移,下至契约笺牍,罔不重之。

书画至风雅,亦必以印为重。

书画之精妙者,得佳印益生色,无印,辄疑为伪。

印之与书画,固相辅而行者也。

书画既有社,印社之设,又曷可少哉。

予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。

同人谬重予,社既成,予备员曷敢长诸君(社)子,惟与诸君子商略山水间,得以进德修为,不仅以印人终焉,是则予之私幸耳。

繁体

西泠山水清淑,人多才藝,書畫之外,以篆刻名者,丁鈍丁至趙悲盦數十餘人。

流風餘均,被于來葉,言印學者,至今西泠尤盛。

同人結社,並立石勒鈍丁、悲盦諸先生像,爲景仰觀摩之所,名曰西泠印社。

社地與梅嶼柏堂近,風景幽絕。

集資規畫,創於甲辰,成於癸丑。

堂舍花木,位置點綴,咸得其宜。

于是丁君輔之、王君維季、吳君石潛、葉君品三修啓立約,招攬同志,入社者日益衆。

于甲寅九月開社,份份秩秩,觴詠流連,洵雅集盛事也。

印之佩見于六國,著于秦,盛于漢。

有官印私印之別。

刓玉笵金,間以犀角象齒。

逮元時始有花乳石之制,各以意奏刀,而派亦遂分。

鈍丁諸人尤爲浙派領袖。

浙派盛行于世,社之立蓋有由來矣。

顧社雖名西泠,不以自域。

秦璽漢章與夫吉金樂石之有文字者,兼收並蓄,以資博覽考證,多多益善。

入其中如探龍藏,有取之無盡用之不竭之概。

嘗觀古人之印,用以昭信,故曰印信。

上而詔令文移,下至契約箋牘,罔不重之。

書畫至風雅,亦必以印爲重。

書畫之精妙者,得佳印益生色,無印輒疑爲像。

印之與書畫固相輔而行者也。

書畫既有社,印社之設,又曷可少哉。

予少好篆刻,自少至老,與印不一日離,稍知其源流正變,同人謬重予。

社既成,推予爲之長。

予備員,曷敢長諸君子,惟與諸君子商略山水間,得以進德修業,不僅以印人終焉,是則予之私幸耳。

甲寅夏五月二十又二日,安吉吳昌碩記並書。