地球科学概论第十六章风的地质作用

- 格式:ppt

- 大小:2.78 MB

- 文档页数:15

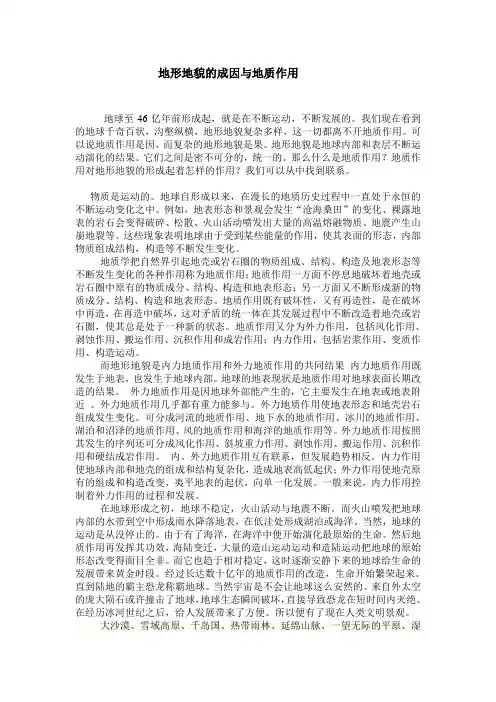

地形地貌的成因与地质作用地球至46亿年前形成起,就是在不断运动,不断发展的。

我们现在看到的地球千奇百状,沟壑纵横,地形地貌复杂多样,这一切都离不开地质作用。

可以说地质作用是因,而复杂的地形地貌是果。

地形地貌是地球内部和表层不断运动演化的结果。

它们之间是密不可分的,统一的。

那么什么是地质作用?地质作用对地形地貌的形成起着怎样的作用?我们可以从中找到联系。

物质是运动的。

地球自形成以来,在漫长的地质历史过程中一直处于永恒的不断运动变化之中。

例如,地表形态和景观会发生“沧海桑田”的变化、裸露地表的岩石会变得破碎、松散、火山活动喷发出大量的高温熔融物质、地震产生山崩地裂等。

这些现象表明地球由于受到某些能量的作用,使其表面的形态,内部物质组成结构,构造等不断发生变化。

地质学把自然界引起地壳或岩石圈的物质组成、结构、构造及地表形态等不断发生变化的各种作用称为地质作用;地质作用一方面不停息地破坏着地壳或岩石圈中原有的物质成分、结构、构造和地表形态;另一方面又不断形成新的物质成分、结构、构造和地表形态。

地质作用既有破坏性,又有再造性,是在破坏中再造,在再造中破坏,这对矛盾的统一体在其发展过程中不断改造着地壳或岩石圈,使其总是处于一种新的状态。

地质作用又分为外力作用,包括风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和成岩作用;内力作用,包括岩浆作用、变质作用、构造运动。

而地形地貌是内力地质作用和外力地质作用的共同结果内力地质作用既发生于地表,也发生于地球内部。

地球的地表现状是地质作用对地球表面长期改造的结果。

外力地质作用是因地球外部能产生的,它主要发生在地表或地表附近。

外力地质作用几乎都有重力能参与。

外力地质作用使地表形态和地壳岩石组成发生变化。

可分成河流的地质作用、地下水的地质作用、冰川的地质作用、湖泊和沼泽的地质作用、风的地质作用和海洋的地质作用等。

外力地质作用按照其发生的序列还可分成风化作用、斜坡重力作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用和硬结成岩作用。

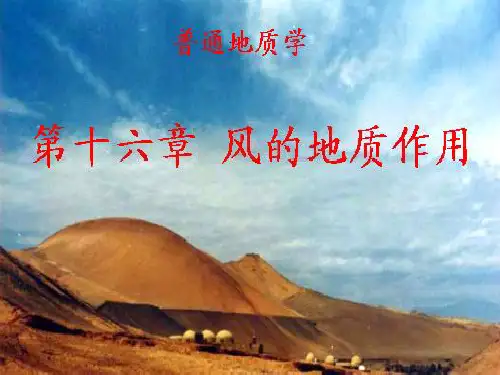

第十六章风的地质作用.§1.概述一、风的概念:空气的流动就形成了风。

(空气流动受到气温的控制),由于地球上不同纬度接受太阳的幅射量不同,出现大气温差,温差导致了各处大气密度的变化。

高纬地区气温低,密度大,气团下降,并沿地面向低纬方向运动;低纬地带气温高,密度小的气团上升,并向高续地区运动。

这就造成了全球性大气压环流,因此可以说地球表面无处不有风.对风的描述:1.风向————-—风的来向2.风速——--—- 单位时间内风的行程3.风力——--—- 风的强度(12级风力)P=1/2CV2二、风的地质作用特点作为一种地质营力,风具有这样一些特点:1.面状分布:风不象流水有固定的河道,基本不受地表限制。

2.纯机械动力:仅物理性质贩改变,不造成岩石化学成分的变化。

3.风沙流:空气运动和流水一样有层注能紊流,由于紊流的上举使风沿地表吹动时,挟带一些砂粒、尘土,形成风少流风的地质作用,就是这种风沙地质作用.风沙流中的含砂量与风速有关,风速大、含砂量大、颗粒大,距地面高度有关,靠近地面,含砂量越大。

4.干旱、半干旱地区极为盛行。

原因:①降雨小、蒸发大。

②植被小③温差大、物理风化作用强烈地表疏松。

为风的剥蚀提供了有利的场所,为风的托运沉积作用提供了碎屑来源.§2.风的剥蚀作用一、风蚀作用方式吹扬——利用风本身的冲击力对地表的破坏。

机械破坏磨蚀——以挟带的碎屑物对地面破坏。

(一)、吹扬作用风本身的冲击力及上升流产生的上举力将地面碎屑吸扬到空中或剥离原地的作用。

不同的粒径,启动风速不同,风速≥起动风速时(二)、磨蚀作用风以挟带的砂砾为工具,运动中对地表面岩石的碰撞、磨擦旋磨作用。

旋磨作用吹物和磨蚀作用密切相关,相互影响,吸扬引起磨蚀,磨蚀促进吹扬,吹扬的风沙为磨蚀提供了动力.而磨蚀所产生的碎块、砂、尘土,为吹扬创造了有利条件.由于吹扬、磨蚀的共同作用,地表产生了特有的地貌形态。

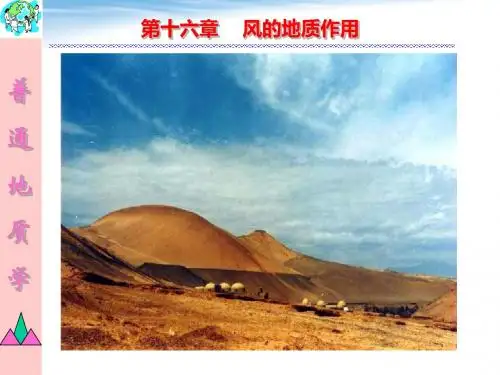

二、风蚀地貌 (图)1. 风棱石——沙漠地区或戈壁滩上常见一些较大的砾石,有一个或几个磨光面,磨光面之间有明显的棱脊.风棱石的产生是:风蚀作用改造了原有砾石形态的结果.①较大砾石,在多方向风的风蚀下形成。

第16章风的地质作用一、名词解释起沙风速(起沙风)风蚀作用风的吹蚀(吹扬)作用风的磨蚀作用蜂窝石(风蚀壁龛)风蚀穴石蘑菇风蚀柱摇摆石风蚀谷风域风蚀洼地风蚀湖风棱石风的搬运作用风的沉积作用沙漠漆风成砂沙波纹沙堆沙丘新月形沙丘纵向沙丘黄土黄土结核(姜石)荒漠岩漠砾漠沙漠泥漠岩漠次生黄土二、是非题1.地球上沙漠的分布与大气环流程式有关。

()2.沙漠可以形成于干旱气候区高大山脉的背风面。

()3.风积物主要分布于南、北纬15——40°之间的大陆内部干旱、半干旱的气候区。

()4.在大部分荒漠中,沙丘是主要地形。

()5.干旱气候区的山前侵蚀平原主要是由风蚀作用形成的。

()6.风并不是在塑造荒漠地形中占优势的作用。

()7.风棱石可以有凹凸不平的表面,且棱面总是面向风的。

()8.沙漠主要是由风的地质作用形成的,而与其它外动力地质作用无关。

()9.风和流水作用相同,都能在其沉积作用的表面上形成波痕。

()10.新月型砂丘背风面与迎风面呈对称状态,且逆着风向迁移。

()11.沙漠中也常出现:“瞬时”洪水。

()12.石英颗粒是组成沙丘的主要物质。

()13.风蚀地形主要是由于风蚀作用独自形成的。

()14.沙波纹通常与风向垂直,并顺风向迁移。

()15.沙漠的形成主要取决于气候并受地形影响。

()16.黄土的沉积场所受当地地形和地质条件控制。

()17.所有的黄土都具有极其明显的层理构造。

()18.被风吹扬起的砂量是随着高度的增加而减少的。

()19.风成砂中一般不含有任何生物遗迹。

()20.新月形的沙丘,其迎风面较缓、背风面较陡并呈向内弯的凹面。

()三、选择题1.风蚀能力的大小与风所夹带的碎屑颗粒有关的性质是()。

a.颗粒的成分 ;b.颗粒的比重 ;c.颗粒的大小 ;d.颗粒的形状。

2.某地区的风蚀作用极限面——风蚀基准面是()。

a.当地最低地面 ;b.当地河水面 ;c.海平面 ;d.当地的地下水面。

3.沙漠地区中之所以能形成“绿洲”的主要原因是()。

第一章测试1.地球的真实形状,略呈倒置的梨形A:错B:对答案:B2.地球的形状是指地球最外表所圈闭的形状。

A:错B:对答案:A3.上地壳物质的密度比下地壳的小。

A:对B:错答案:A4.地球重力在赤道最小。

A:错B:对答案:B5.金属矿床区常出现布格重力正异常。

A:对B:错答案:A6.布格重力异常与地壳厚度存在很好的正相关关系。

A:对B:错答案:B7.地球有磁场,所以地球内部没有真实的磁体。

A:错B:对答案:B8.磁赤道的磁场强度最大A:错B:对答案:A9.下面()属于地磁场三要素。

A:磁轴B:磁异常C:磁倾角D:磁夹角答案:C10.磁轴与地球旋转轴之间有大约()°的交角。

A:51B:11C:21D:15答案:B第二章测试1.地球是由不同物质和不同状态的圈层组成的球体A:对B:错答案:A2.地球深部上来的物质可以帮助科学家获得地球内部信息。

A:对B:错答案:A3.地震波波速不连续面是内圈层分层的重要依据。

A:对B:错答案:A4.岩石圈包括地壳和部分地幔。

A:错B:对答案:B5.大气圈包括暖层。

A:错B:对答案:B6.人属于生物圈A:错B:对答案:B7.下面()岩石是组成洋壳的岩石。

A:花岗岩B:闪长岩C:基性麻粒岩D:橄榄岩答案:D8.大陆地壳上部岩石成分相当于()。

A:闪长岩B:花岗岩C:基性麻粒岩D:橄榄岩答案:B9.()是地幔与地核的分界面。

A:拜尔勒面B:康拉德面C:古登堡面D:莫霍面答案:C10.地球的外圈层是以()为共同中心的。

A:太阳B:地球的地心C:地磁北极D:地北南极答案:B第三章测试1.地层层序律是指原始产出的地层所具有的下老上新的规律A:错B:对答案:B2.目前针对含K矿物常用的同位素测年方法为Ar-Ar法A:对B:错答案:A3.界是年代地层单位A:对B:错答案:B4.地质年代表反映的仅仅只是是地质年代信息A:错B:对答案:A5.埃迪卡拉生物群比蓝田生物群原始A:错B:对答案:A6.确定岩层与侵入体之间新老关系的方法是A:地层层序率B:生物层序率C:切割率D:沃尔索定律答案:C7.根据宏观地层的岩石特征及其在地层中的相对位置划分出来的一类地层单位A:磁性地层单位B:生物地层单位C:岩石地层单位D:年代地层单位答案:C8.古生代可以分为几个纪A:四B:八C:五D:六答案:D9.下面哪种测年方可以用来研究盆地、造山带和地貌的演化史A:Sm-Nd法B:(U-Th)/He法C:Rb-Sr法D:U-Pb法答案:B10.地球上早期生物的演化不包括A:脊椎动物的出现B:原核细胞生物的出现C:真核细胞生物的登场D:多细胞生物的大发展答案:A第四章测试1.按力学性质将节理分为原生节理和次生节理A:对B:错答案:B2.根据断层两盘的相对运动将断层分为正断层、逆断层和走滑断层A:错B:对答案:B3.在地壳演化的地质历史中,全球构造运动并不是均匀的,而是表现为时而激烈、时而平静的周期性变化A:错B:对答案:B4.角度不整合可作为发生构造运动的标志A:对B:错答案:B5.整合接触是上下两套岩层的产状彼此平行,时代不连续A:错B:对答案:B6.不属于岩层产状要素的是A:层面B:倾向C:走向D:倾角答案:C7.某地区有过显著的升降运动和褶皱运动,古地理环境发生过极大的变化,说明该区存在什么现象A:平行不整合B:整合C:角度不整合答案:C8.褶皱轴面倾斜,两翼倾向相反,但倾角不等的褶皱称A:倒转褶皱B:直立褶皱C:平卧褶皱D:倾斜褶皱答案:B9.岩石所受应力超过其自身强度的极限而发生破裂,导致岩层丧失其连续性的现象,称为A:不整合B:褶皱C:整合D:断裂答案:A10.下列哪个选项不属于水平构造的特征A:层面倾斜B:岩层界线与等高线重合C:新岩层在上部D:岩层厚度为顶底面高差答案:D第六章测试1.地下50km处发生的地震可称为浅源地震A:对B:错答案:A2.地震波中纵波传播速度比横波慢A:对B:错答案:B3.地震成因类型中占地震总数最多的是A:构造地质B:火山地震C:陷落地震D:人工地震答案:A4.地震发生时下列哪项不应采取A:将门打开,确保出口B:立即关火C:乘坐电梯D:躲在桌子等坚固家具下答案:C5.下列选项中不属于地震特点的是A:突发性B:连锁性C:破坏性D:延时性答案:D6.震源深度为100km的地震属于A:中源地震B:浅源地震C:深源地震答案:A7.同一地震在地面引起相等破坏程度的各点的连线A:震中距B:等震线C:震源D:震中答案:B8.一个地震只有一个地震烈度A:对B:错答案:B9.大地震是指震级大于7级的地震A:错B:对答案:B10.全球约80%的浅源地震分布在环太平洋地震带上A:对B:错答案:A第七章测试1.火山作用形成的岩石叫火山岩,包括侵入岩和喷出岩两种类型。

第一章绪论1、地球科学的研究对象和基本任务:地球科学研究的对象:地球科学是系统研究地球物质的组成、运动、时空演化、相互作用及其形成机制的科学。

地球科学研究的任务:1、研究地球系统的基本特征、形成机制和发展规律;2、研究地理环境之间的相互关系;3、研究地理环境、人为环境的特点、发展动向和存在问题,寻求合理利用和改造的途径和方法。

2、地球科学的特点:(1)空间的广泛性与微观性(2)整体性与分异性((或差异性)(3)时间的漫长性与瞬间性(4)自然过程的复杂性与有序性(5)理论与实践的密切结合(6)研究方法和研究内容上的多学科性3、地球科学的发展趋势:(1)应用各种高科技向纵深、交叉、系统型发展。

(2)多学科跨部门的综合研究、国际性研究计划(3)由“资源型”转向“社会服务型”、“环境型”(4)从数值模拟向预测发展4、世界地球日: 4月22 日。

第二章地球的宇宙环境5、太阳系的组成和特征-:太阳系的组成:太阳的质量占太阳系总质量的99.8%。

太阳系共吸引八大行星,2000多颗小行星,600多颗彗星。

太阳系共有50颗卫星。

太阳系的特征:太阳系(携带地球)以220千米/秒的速度绕,银河系中心运动,旋转一周需2.8亿年。

地球以30千米/秒的速度绕太阳公转。

6、太阳系中行星的总体特征:体积密度卫星表面主要元素类地行星:小、大、少、固,Fe,Mg,Si,K,Ca,Al,Ti,Ni类木行星:大、小、多、非固,H,He,CH4,氨冰,水冰7、太阳系八大行星的分类:类地行星:水/金/地/火,岩石组成类木行星:木/土/天/海,气体组成第三章地球的物理性质及其应用8、陆地表面地形的类型及特征:山地:是海拔高度在 500m 以上的低山、1000m 以上的中山3500m以上的高山分布地区的总称。

线状延伸的山体称山脉,成因上相联系的若干相邻山脉称山系。

丘陵:是指海拔小于 500m 、顶部浑圆、坡度较缓、坡脚不明显的低矮山丘群平原:海拔低于 200m 、宽广平坦或略有起伏的地区,如我国的华北平原。

物理风化作用的产物:岩块和岩屑(1)该堆积物仅仅是原地的破碎,根据物理风化的定义:指地壳表层的岩石矿物仅在原地发生的机械破坏作用。

所以,此堆积物很可能是物理风化的产物。

(2)该堆积物棱角分明,且有明显的裂隙,程度较大,很有可能是物理风化中的冰劈作用,温差风化,盐类的结晶与潮解作用。

(3)该堆积物的物理性状或化学组分未发生变化,仅强度降低而发生崩解,形成大小不等的碎块,为典型的物理风化后的产物的特点。

物理风化作用的产物:倒石锥(1)该堆积物在坡脚平缓处,形状为上尖下宽的,符合形成倒石碓的条件和倒石碓的特点。

(2)该堆积物有明显的大小混杂、棱角显著、无层理、碎屑物成分与山坡上的基岩基本一致(近源)的特点,和倒石碓的特点相差不大。

(3)该堆积物明显的带棱带角,为明显的风化后产物的特点,且具有倒石碓的一切特征,所以,此堆积物可能为倒石碓。

生物风化作用的产物:根劈作用产物(1)图中可以明显的看出植物的根系对岩石的破坏作用,可以很容易判定为生物机械风化作用根劈作用的产物。

(2)图中的岩石由于生物根的作用下,裂隙较多,且岩石的上部岩层已经被风化为土壤层,肯定为根劈作用。

河流作用的产物:洪积扇(1)图中的堆积物场所为地形开阔,且堆积物的形状像扇子,由洪积扇的堆积过程:洪流流出沟口后,因地形开阔,水流分散,流速骤然减弱,会使沉积物堆积下来,形成洪积物。

所以可以简单判断为洪积扇。

(2)图中的堆积物粒径以沟口向外逐渐变细(具一定的分选性);砾石→砂→粘土,具一定的磨圆度,粗大砾石与沟底和沟壁撞击和摩擦,棱角被磨圆,分选性差等特点,为典型的洪积物的特点。

(3)图中的堆积物大砾石的扁平面往往向沟口方向倾斜,呈叠瓦状排列。

因此,可以准确判断为洪积扇。

河流沉积作用:冲积物(1)图中的堆积物可能为河流的冲积物,因为堆积物分选性和磨圆度较好,为典型的冲积物所具备的特点。

(2)从堆积物周围的环境可以看出,堆积物所在的地方以前可能是河流,且具备一定的层理。

第十六章负荷地质作用地表的松散堆积物和岩块等由于自身的重量,并在各种外因触发下产生运动所引起的地质作用过程称为负荷地质作用或块体运动。

负荷地质作用是一种固体或半固体的物质运动。

负荷物本身既是地质作用的动力,又是作用对象。

当一块巨石由高处快速下落时,它一面碰撞和破坏山坡基岩,同时也撞碎自己,统一完成破坏、运移和堆积过程。

第一节负荷地质作用的原理和类型动力来源于内、外两个方面,即物体本身的重量与外界的触发力。

物体如果置于一个水平面上,则对该平面施加的压力大小等于重力。

对被压的面来说,此力(F)称为负荷(duty)。

如果物体置于一个斜面上,则F可分解为垂直斜面的正压力(N)及与斜面平行的下滑力(Q),同时产生物体与斜面之摩擦力(f)。

当Q>f时,物体将沿着斜面向下滑动。

物体在负荷作用下所发生的运动和变形,一方面与物体内部的应力状态有关;另一方面又与物体抗变强度有关。

物体的重量即为其基本动力来源。

只要物体处于斜面上,总是存在着运动的趋势。

负荷地质作用的外界触发因素极为广泛,水分的加入、冰雪的覆盖等增加了运动体的重量,同时也减小了摩擦。

而风、雷电闪击、洪流与浊流、地震等突然的推动可以触发本来是平衡的物体发生运动。

负荷地质作用在地形、气候、岩石性质和地质构造等因素影响下,使其发育和作用过程更为复杂。

都汶高速公路庙子坪特大桥上根据负荷地质作用的运动特点划分为如下几个类型:1.崩落作用这是岩块发生快速、突然的坠落的一种现象.运动块体开始并不是沿着固定斜面滑落,而是先短暂地离开其连结的基岩向下坠落,然后再沿着山坡滚落下去。

2.潜移作用这是岩块在重力作用下沿着一定潜移带发生长期缓慢的运动的一种现象,它没有明显的滑动面。

3.滑动作用岩块沿着一个或几个切变滑动面先较缓慢然后快速的运动的一种现象,称滑动作用。

4.流动作用这是泥土、沙、石块与水分搅和(液化)形成粘稠的一种运动现象。

第二节崩落作用崩落作用指的是岩块与基岩的脱离、崩落、沿山坡滚滑以及在坡脚堆积的整个作用过程,也称为崩塌作用。