第四章 2现象学方法

- 格式:ppt

- 大小:269.00 KB

- 文档页数:46

教育现象学方法及其应用教育现象学方法及其应用引言教育现象学是社会科学领域中的一个重要研究方法,旨在深入了解教育现象的本质和特征,以及对教育现象进行科学研究和分析。

本文将介绍教育现象学方法的基本原理和应用,并探讨其在实际教育研究中的重要性。

一、教育现象学方法的基本原理教育现象学方法是指通过观察和描述教育现象以获取知识的一种科学研究方法。

其基本原理包括以下几点:1. 客观性:教育现象学方法注重客观地观察和描述教育现象,尽量减少主观偏见的影响。

研究者要尽量避免个人主观意识的介入,通过客观的观察和描述,尽可能真实地呈现教育现象的本质和特征。

2. 描述性:教育现象学方法着眼于对教育现象的准确描述。

通过详细观察和描述,研究者可以将复杂的教育现象细化为具体、可观察的行为和事件,从而更好地理解和解释教育现象的表现形式和内在机制。

3. 系统性:教育现象学方法要求研究者建立一套系统的观察和描述框架,以便全面而深入地对教育现象进行研究。

研究者需要明确研究的目的和内容,并依据一定的理论基础和方法,构建起相应的观察和描述模型。

二、教育现象学方法的应用教育现象学方法在实际教育研究中具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个方面:1. 教学观察和分析:教育现象学方法提供了一种有效的途径来观察和分析教学过程中的现象和行为。

通过观察教师的教学方式、学生的学习情况以及教室环境等,研究者可以发现教学中的问题和挑战,并提出相应的改进措施。

2. 学生行为研究:教育现象学方法可以帮助研究者深入了解学生的行为特征和心理状态。

通过观察学生的学习动作、表情、言语等行为,研究者可以揭示学生的学习动机、学习风格以及个体差异等重要信息,为制定个性化教学方案提供依据。

3. 教育政策评估:教育现象学方法可以帮助评估教育政策的实施效果。

通过观察和描述政策对教育实践和学生发展的影响,研究者可以评价政策的合理性和可行性,提出改进措施和建议。

4. 跨文化比较研究:教育现象学方法可以用于开展跨文化比较研究。

第四章现象学研究一下面我们开始上课,通过单老师对前三章内容的详细讲解,我们已经对质性研究有了一定的了解和认识,下面让我们共同学习第四章的内容,也是质性研究的一种类型,现象学研究。

二让我们来看一下本章的学习目录,一共是四个部分,首先了解现象学研究的定义,也就是概念;然后学习现象学研究的特点和适用范围;第三部分,也是本章的重点,现象学研究的基本步骤;最后,通过对实例的具体分析,来深入了解现象学研究方法的具体应用。

这一单元,由我带领大家学习前三部分,也就是理论部分,第四部分的实例分析由我们第一小组的曾超超同学在下一次课上给大家详细讲解。

三在学习现象学的定义之前,我们先看一下这段话“我想从你的视角来探索世界,我想以你熟知的方式来了解你的所知。

我想知道你经历的意义所在,穿着你的鞋走路,以你的感受来感知事物,以你的解释来诠释事物。

你愿意成为我的老师并帮助我理解吗?”这段话来自学者斯普拉德利,在这段话中可以看出,我一直想从你的视角,从你的角度,站在你的位置,来了解世界,认识世界,并且想把你当做老师,引导和帮助自己。

这正是现象学研究者所致力追求的一种态度,即“回到实事本身”。

那么什么是现象学呢?四现象学:是哲学也是方法,指的是一种表象的科学,是一种描述某一种现象或一件事情的外表,即从表象到真实,(那么在这里我们是不是就想到了,从现象到本质,透过现象看本质。

)是用一种归纳性和描述性的方法来寻找问题本质的学问。

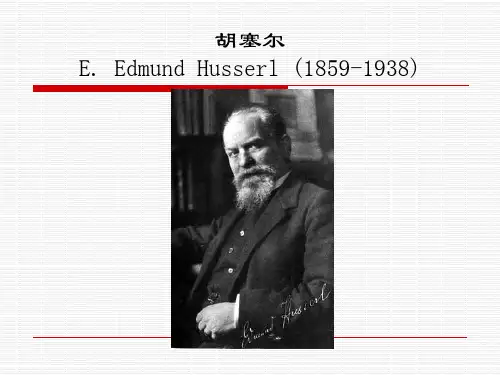

现象学由德国哲学家胡塞尔在20世纪初创立,以其“回到实事本身”的态度和方法广泛的影响了心理学、护理学、美学、教育学和自然科学等学科领域。

现象学研究方法:是一种观察特定的现象,分析该现象中的内在成分和外在成分,把其中的重要要素提炼出来,并探讨各要素之间及各要素与周围情境之间关系的质性研究方法,它以促进对人的理解为目标,说明行动的本质。

多用于探讨人们的生活体验。

比如说,近年来早产儿的出生率有逐年上升的趋势,这些各项系统生理功能尚未发育完善的早产儿就会被送到新生儿重症监护室,也就是NICU。

第四章知识点第1节物质的构成A.分子是构成物质的一种微粒之一。

构成物质的微粒还可以是:原子、离子。

性质:(1)分子很小。

(灰尘、黄豆(算或不算)分子)(2)分子之间存在空隙。

(黄豆、芝麻混合体积变小,(能或不能)说明)(3)分子不停的做无规则运动1.扩散现象:由于分子的运动而使物质从一处进入另一处的现象。

2.扩散现象表明构成物质的分子都在不停的做无规则运动;分子之间有空隙。

温度越,分子无规则运动越,扩散越快。

3.由于分子的无规则运动跟温度有关,所以我们把分子永不停息的无规则运动叫热运动。

(4)分子之间存在引力和斥力。

B.分子之间空隙最大,分子次之,分子之间间隙比较小C.物质在发生状态变化时只是变化了,并没有产生别的物质,属于物理变化注意:分子运动与物体运动要区分开。

扩散、蒸发等是分子运动的结果,而飞扬的灰尘,液、气体对流是物体运动的结果,不属于分子的热运动D.用分子的观点解释:水蒸气容易被压缩,而水和冰并不容易压缩:水蒸气、水和冰都是由分子构成的,但水分子之间间隙差别较大,水蒸气的水分子之间的间隙较大,而水和冰的水分子之间间隙很小,所以水蒸气易被压缩,而水和冰不易被压缩第2节质量的测量A.质量1.质量:自然界中的一切物体都是由物质组成的。

物理学中把物体所含物质的多少叫质量,通常用字母m表示。

2.质量的单位:国际单位是千克,符号kg。

常用单位有吨(t)、克(g)、毫克(mg)。

换算关系:3.质量是物体本身的一种属性,它不随物体的形状、状态、位置以及温度的变化而变化。

4.质量的测量工具:实验室中,用托盘天平测量质量。

5.一个鸡蛋的质量约为50g,一个苹果的质量约为150g,成人:50Kg—60Kg,大象6t;一只公鸡2Kg,一个铅球的质量约为4KgB.托盘天平1.托盘天平的构造:由底座、托盘、平衡螺母、指针、分度盘、横梁、标尺和游码组成,每台天平配有一套砝码,通常砝码盒中带有镊子。

2.天平的使用1)调平a)放平:天平放在水平面上。

现象学研究方法与步骤

现象学是一种研究方法,它的主要目的是研究人的经验和感性理解,并对这些经验和理解进行描述和分析。

现象学研究方法通常包括以下步骤:

1. 定义研究问题:在开展现象学研究之前,需要明

确研究问题。

研究问题应该具有具体性和可测性,以便研究者在研究过程中能够有目标性地开展工作。

2. 收集数据:现象学研究通常采用访谈、观察和记

录等方法收集数据。

访谈是现象学研究中常用的数据收集方法,可以使用半结构化访谈或深度访谈的方式进行。

观察是另一种常用的数据收集方法,可以使用定向观察、观察记录和参与观察等方式进行。

记录是现象学研究中常用的数据收集方法,可以使用观察记录、访谈记录和自我记录等方式进行。

3. 分析数据:在收集到足够的数据后,研究者需要

对数据进行分析,以便对研究问题进行回答。

现象学研究中常用的数据分析方法包括文本分析、案例分析和质性数据分析等。

4. 总结结论:在分析完数据后,研究者需要总结结

论,回答研究问题。

现象学研究的结论通常是关于人的经验和感性理解的描述和分析,而不是经过实证验证的结论。

5. 应用结论在总结出结论后,研究者可以将结论应

用到实践中,为解决相关问题提供帮助。

例如,研究者可以利用现象学研究得出的结论,为设计教学方法、改善工作流程或提升员工满意度等问题提供建议。

6. 反思研究过程:在完成现象学研究后,研究者还

应该反思整个研究过程,总结经验教训,为今后的研究做出准备。

总的来说,现象学研究方法是一种常用的社会科学研究方法,可以帮助研究者更好地了解人的经验和感性理解,为解决相关问题提供帮助。

第四章本质的还原在胡塞尔的现象学中,本质的还原也称本质的直觉,指一种获得本质的认识的方法。

为了要理解本质的还原,我们必须首先弄清什么是胡塞尔所说的本质,其次要弄清胡塞尔的直觉的概念,最后要掌握本质的还原的程序。

第一节现象学的本质的概念本质的还原的目的是认识本质。

但是“本质”这一概念除了在现象学意义上的用法外,还有其它很多用法。

为了避免误解,我们需要澄清“本质”的各种意义:(1)“本质”(Wesen)在德语中经常指物体,特别是指有生命的物体,如“人是有理性的生物(Wesen)”。

(2)“本质”也常被用作与表面现象相对的隐蔽着的实质性的东西。

如“这个人表面上粗暴,但本质上是善良的”。

(3)“本质”被某些唯名论的哲学家当做是依赖于语言用法的习惯或约定的表达的意义,因而他们不承认有什么事物本身固有的自在的本质。

以上三者都不是现象学意义上的本质。

现象学意义上的本质不是指什么物体,不是指什么隐密的实质,更不是约定俗成的语词的意义。

按照胡塞尔,本质属于现象,是可以被直观到的东西,不是躲在现象背后的东西。

本质不是依赖于语词的用法的,相反语词的用法必须以本质为基准。

本质是“自在的”、“客观的”,是事物本身固有的必然的规定性。

反过来说,如果某事物离开了它的本质,即离开了它的一组必然的规定性,它就不成其为该事物。

正如个别的对象,如一棵实在的树,是一个对象,本质也是一个对象,尽管是一种新的对象。

这种新的对象在存有方式上与实在的东西不同,是一种观念的存有者(Idealitaet)。

由此可见,胡塞尔所说的本质在某种意义上相当于殊相与共相的关系中的共相,个别与一般的关系中的一般。

我们已经谈到过胡塞尔区分三种存有者或三种(广义上的)事物。

它们是实在的存有者、观念的存有者、实有的(在内在的时间中存在的)存有者。

本质是观念的存有者。

但是按照胡塞尔存在三种不同的观念的存有者。

与这三种观念的存有者相对应,存在三种研究本质以及本质间的联系规律的科学。

第四章现象学运动第一节现象学与现象学运动概述一、胡塞尔的生平与著作1859年生与普罗斯尼兹的摹拉维亚省,父母都是犹太人。

1876-1878年,在莱比锡大学学习物理学、天文学和数学。

1881年进入维也纳大学,1883年获得哲学博士学位,博士论文讨论的是“变量计算理论的贡献”。

1884-1886年,听了布仑塔诺的课,深受影响。

1891年,撰写了第一部著作《算术哲学》。

1900年,发表《逻辑研究》的第一卷。

1933年,由于犹太人的出身被禁止参加学术活动。

1938年死于胸膜炎。

二、现象学运动概述按照哈贝马斯的说法,二十世纪有四个最重要的哲学运动:现象学运动、分析哲学运动、结构主义运动、西方马克思主义运动。

现象学与现象学运动的产生、发展过程可以分为三个部分:A.胡塞尔与现象学的创立;B.胡塞尔所领导或经历的现象学运动三阶段;C.胡塞尔去世后的现象学运动。

1.1882年,胡塞尔以“变量计算理论的论文集”作为博士论文获得数学博士学位。

在上大学期间,胡塞尔研究了新约圣经,由此产生的宗教方面的经验使胡塞尔从数学研究转向哲学研究,他的志向是:“借助于一门严格哲学的科学来找到通向上帝和通向真正生活的道路。

”在胡塞尔走向哲学之路的过程中,布伦塔诺是对胡塞尔有重要影响的第一个哲学家。

在“回忆布伦塔诺”一文中,胡塞尔说:“从布伦塔诺的讲座中,我获得了一种信念,它给我勇气去选择哲学作为终生的职业,这种信念就是:哲学也是一个严肃工作的领域,哲学也可以并且也必须在严格科学的精神中受到探讨。

他解决任何问题时所采取的纯粹实事性,他处理疑难问题的方式,对各种可能的论据的细致尔辩证的考虑,对各种歧义的划分,将所有哲学概念都回溯到它们在直观中的原初源泉上去的做法——所有这一切都使我对他满怀钦佩和信任。

”90年代,胡塞尔将其主要精力放在探讨逻辑学和认识论的基本问题上。

他在此期间发表的一系列文章为《逻辑研究》奠定了基础。

1900年,《逻辑研究》的第一卷发表,题为《纯粹逻辑学导引》,在这一卷中,胡塞尔反驳了当时在哲学界占统治地位的心理学主义观点,即认为逻辑概念和逻辑规律是心理构成物的观点。

第四章现象学研究第四章现象学研究一下面我们开始上课,通过单老师对前三章内容的详细讲解,我们已经对质性研究有了一定的了解和认识,下面让我们共同学习第四章的内容,也是质性研究的一种类型,现象学研究。

二让我们来看一下本章的学习目录,一共是四个部分,首先了解现象学研究的定义,也就是概念;然后学习现象学研究的特点和适用范围;第三部分,也是本章的重点,现象学研究的基本步骤;最后,通过对实例的具体分析,来深入了解现象学研究方法的具体应用。

这一单元,由我带领大家学习前三部分,也就是理论部分,第四部分的实例分析由我们第一小组的曾超超同学在下一次课上给大家详细讲解。

三在学习现象学的定义之前,我们先看一下这段话“我想从你的视角来探索世界,我想以你熟知的方式来了解你的所知。

我想知道你经历的意义所在,穿着你的鞋走路,以你的感受来感知事物,以你的解释来诠释事物。

你愿意成为我的老师并帮助我理解吗?”这段话来自学者斯普拉德利,在这段话中可以看出,我一直想从你的视角,从你的角度,站在你的位置,来了解世界,认识世界,并且想把你当做老师,引导和帮助自己。

这正是现象学研究者所致力追求的一种态度,即“回到实事本身”。

那么什么是现象学呢?四现象学:是哲学也是方法,指的是一种表象的科学,是一种描述某一种现象或一件事情的外表,即从表象到真实,(那么在这里我们是不是就想到了,从现象到本质,透过现象看本质。

)是用一种归纳性和描述性的方法来寻找问题本质的学问。

现象学由德国哲学家胡塞尔在20世纪初创立,以其“回到实事本身”的态度和方法广泛的影响了心理学、护理学、美学、教育学和自然科学等学科领域。

现象学研究方法:是一种观察特定的现象,分析该现象中的内在成分和外在成分,把其中的重要要素提炼出来,并探讨各要素之间及各要素与周围情境之间关系的质性研究方法,它以促进对人的理解为目标,说明行动的本质。

多用于探讨人们的生活体验。

比如说,近年来早产儿的出生率有逐年上升的趋势,这些各项系统生理功能尚未发育完善的早产儿就会被送到新生儿重症监护室,也就是NICU。

第四章 现象学胡塞尔开创的现象学以布伦塔诺的意向性理论和康德、笛卡尔哲学为主要思想渊源,他试图通过现象学方法来把哲学建立为一门严格的科学。

他的思想直接引起了一场现象学运动,形成一种以现象学方法为主要特征的广泛的哲学思潮,对整个现当代西方哲学产生了重大影响。

本章主要介绍胡塞尔的现象学以及它与存在主义的关系。

一、现象学概况和胡塞尔的哲学活动Edmund而是一场浪推浪的哲学运动。

形而上学的基本问题——存在与意识的关系——比较关心,认为人的意识和实际的生活是比包括逻辑形式在内的语言形式更深的层次,非常重视意识分析和对生活世界的研究,认为人生的意义和价值以及人类历史的目的的问题是哲学探讨的永恒主题。

第四章 现象学德国哲学家胡塞尔(Edmund Hussel ,1859—1938)一、现象学概况和胡塞尔的哲学活动-1878年在莱比锡大学学习物理学、天文学和数学,接着去柏林继续学习,1881年在维也纳大学获数学博士学位。

1884-1886听过布伦塔诺心理学和哲学的讲座,并受其影响而决心献身哲学。

1887-1901任哈勒大学讲师。

后来应邀任哥廷根大学的副教授,1906年升正教授。

从1916-1928年退休止一直在弗莱堡大学()、《逻辑研究》(1900-1901)、《纯粹现象学和现象学哲学的观念》(1913)、《内在的时间意识的现象学的讲演》(1929)(1928)、《形式的和先验的逻辑》、《欧洲科学的危机和先验现象学》(1936)等。

1、心理主义阶段,以《算术哲学》为代表;2、作为“描述心理学”的现象学阶段,以《逻辑研究为代表》;3,先验唯心主义阶段,以《观念》I求建立一种可以用来这样的哲学的可靠方法。

他的兴趣开始时数学和逻辑的基础问题,试图用心理学规律来解释数学和逻辑规律。

不久后发现这将导致怀疑论和相对主义,于是起而批判心理主义。

这时他倾向于柏拉图式的理念论。

他那时所建立的本质直观方法主要是用于发现自在地存在的数学和逻辑的本质。

汇报人:2023-11-30CATALOGUE 目录•教育现象学简介•教育现象学方法的基本原理•教育现象学方法在教育研究中的应用•教育现象学方法在教师专业发展中的应用•教育现象学方法在学生发展中的应用01教育现象学简介什么是教育现象学教育现象学是一门研究教育现象的学科,它关注的是教育实践中的问题、经验和意义,并试图通过深入探究来理解教育的本质和价值。

教育现象学以实证研究和定性研究相结合的方法,对教育实践中的现象进行深入观察、描述和分析,从而揭示教育实践的内在规律和价值。

教育现象学的起源与发展教育现象学起源于20世纪初,当时一些哲学家和社会学家开始关注教育领域中的问题,并尝试通过研究教育现象来揭示教育的本质和价值。

随着时间的推移,教育现象学逐渐发展成为一门独立的学科,并逐渐形成了自己的研究方法和理论体系。

教育现象学的研究对象是教育实践中的现象,包括学生的学习经验、教师的教学实践、学校文化、教育政策等。

教育现象学的研究方法主要包括实证研究和定性研究。

实证研究是通过数据收集和分析来验证假设的一种方法,而定性研究则是通过深入观察和访谈来描述和理解现象的一种方法。

教育现象学的研究对象与方法02教育现象学方法的基本原理01现象学方法强调回到事物本身,关注实际经验,重视从多角度、多层次对事物进行全面考察。

回到事物本身02现象学方法要求研究者去除先入为主的观念和预设,以保持对事物本身的敏感和客观。

消除先入为主03现象学方法认为事物本身是主体间共同建构的,研究应关注主体之间的交互作用和相互理解。

强调主体间性现象学方法的哲学基础1现象学观察对教育现象进行深入观察,收集大量真实、具体、生动的实例和案例。

现象学描述对观察到的教育现象进行详细描述,注重呈现主观经验和情感体验。

现象学反思对描述的教育现象进行深入反思,分析其中蕴含的本质和意义。

现象学解释对反思后的教育现象进行解释,揭示其背后的深层结构和意义。

现象学研究的基本步骤现象学方法的优势与局限现象学方法能够深入探究事物的本质和意义,提供丰富的实例和案例,有助于理解教育实践中的复杂问题。