大学物理实验-迈克尔逊干涉仪讲解

- 格式:doc

- 大小:317.50 KB

- 文档页数:14

大学物理实验迈克尔孙干涉仪一.实验原理1.迈克尔孙干涉仪的结构和原理2. 点光源产生的非定域干涉即M1和M2之间的距离每改变半个波长,其中心就“生出”或“消失”一个圆环。

两平面反射镜之间的距离增大时,中心就“吐出”一个个圆环。

反之,距离减小时中心就“吞进”一个个圆环,同时条纹之间的间隔(即条纹的稀疏)也发生变化。

由式可知,只要读出干涉仪中M1移动的距离△h和数出相应吞进(或吐出)的环数就可求得波长。

3. 条纹的可见度利用上式可测出纳黄光双线的波长差4. 时间相干性问题长差越小,光源的单色性越好,相干长度就越长,所以上面两种解释是完全一致的。

t m则用下式表示钠光灯所发射的谱线为589.0nm与589.6nm,相干长度有2cm。

氦氖激光器所发出的激光单色性很好,其632.8nm的谱线,只有10-14~10-7nm,相干长度长达几米到几公里的范围。

对白光而言,其和λ是同一数量级,相干长度为波长数量级,仅能看到级数很小的几条彩色条纹。

5.透明薄片折射率(或厚度)的测量(1)白光干涉条纹(2)固体透明薄片折射率或厚度的测定当视场中出现中央条纹之后,在M1与A之间放入折射率为n、厚度为l的透明物体,则此时程差要比原来增大因而中央条纹移出视场范围,如果将M1向A前移d,使,则中央条纹会重新出现测出d和l求出折射率n。

二.实验步骤1.测量He-Ne激光的波长①调整好干涉仪,为实验做好准备。

②打开He-Ne激光器,在光源前放一小孔光栏,调节M2上的三个螺钉,从小孔初设的激光束,经M1,M2反射后,在观察屏上重合。

③去掉小孔光栏,换上焦距透镜而使光源成为发散光束,在两光程差不太大时,在毛玻璃屏上即可观察到干涉条纹,轻轻调节M2后的螺钉,应出现基本在中心的圆纹。

④测量He-Ne激光的波长。

轻轻转动微动转轮,移动M1,中心每出生或吞进n个条纹,记下移动的距离,用公式2h/n求出波长。

2.测量钠波波长,波长差及相干长度①波长测量同激光波长的测量②慢慢移动M1,增加光程差,条纹可见度下降,乃至看不清,测出两不可见位置的距离差L=t1-t2,即可求出波长。

在大学物理实验中,使用的是传统迈克尔逊干涉仪,其常见的实验内容是:观察等倾干涉条纹,观察等厚干涉条纹,测量激光或钠光的波长,测量钠光的双线波长差,测量玻璃的厚度或折射率等。

由于迈克尔逊干涉仪的调节具有一定的难度,人工计数又比较枯燥,所以为了激发学生的实验兴趣,增加学生的科学知识,开阔其思路,建议在课时允许的条件下,向学生多介绍一些迈克尔逊干涉仪的应用知识。

这也是绝大多数学生的要求。

下面就向大家介绍一些利用迈克尔逊干涉仪及其原理进行的测量。

一、传统迈克尔逊干涉仪的测量应用1. 微小位移量和微振动的测量[11-14];采用迈克尔逊干涉技术,通过测量KDP晶体生长的法向速率和台阶斜率来研究其台阶生长的动力学系数、台阶自由能、溶质在边界层内的扩散特征以及激发晶体生长台阶的位错活性。

He-Ne激光器的激光通过扩束和准直后射向分束镜,参考光和物光分别由反射镜和晶体表面反射,两束光在重叠区的干涉条纹通过物镜成像,该像用摄像机和录像机进行观察和记录.滤膜用于平衡参考光和物光的强度.纳米量级位移的测量:将迈克尔逊型激光干涉测量技术应用于环规的测量中。

采用633nm稳频的He-Ne激光波长作为测量基准,采用干涉条纹计数,用静态光电显微镜作为环规端面瞄准装置,对环规进行非接触、绝对测量,配以高精度的数字细分电路,使仪器分辨力达到5nm;静态光电显微镜作为传统的瞄准定位技术在该装置中得以充分利用,使其瞄准不确定度达到30nm;精密定位技术在该装置中也得到了很好的应用,利用压电陶瓷微小变动原理,配以高精度的控制系统,使其驱动步距达到5nm。

测振结构的设计原理用半导体激光器干涉仪对微振动进行测量时,用一弹性体与被测量(力或加速度)相互作用,使之产生微位移。

将这一变化引到动镜上来,就可以在屏上得到变化的干涉条纹,对等倾干涉来讲,也就是不断产生的条纹或不断消失的条纹。

由光敏元件将条纹变化转变为光电流的变化,经过电路处理可得到微振动的振幅和频率。

迈克尔逊干涉仪实验实验原理和实验内容1. 前言:干涉的奇妙世界大家好,今天咱们要聊的就是那个听起来高大上的“迈克尔逊干涉仪”,别被这个八字打住了,咱们的目的是轻松地来了解它,轻松得就像喝个茶。

一说到干涉,这个词可能让人想到波浪、水面、或者干脆就被“干扰”了心情。

其实,这个腻歪的东西在科学里可是一块宝藏!乍一听,这干涉仪好像高深莫测,实际上,它可不仅仅是出现在实验室里的神秘家伙,而是揭示了光的波动性和奇妙的一面。

1.1 干涉是什么?那么,干涉到底是个啥玩意儿呢?简单来说,就是两束光波在特定条件下相遇、重叠,产生的那种“你搅我、我搅你”的交融效果。

有点像咱们日常生活中朋友聚会时那种热火朝天的氛围,几个人一聊,气氛就一下子活跃起来了,对吧?不过,在光学里,这种“搅拌”可以让我们看到明暗相间的条纹,也就是所谓的干涉条纹。

1.2 迈克尔逊干涉仪的原理现在,咱们来说说这个干涉仪的“主角”迈克尔逊。

他可是个厉害角色,1890年就捣鼓出了这个小玩意儿,而且他一颗心就是想研究光的本质。

迈克尔逊干涉仪的原理,就像一个“光的分身术”。

仪器把一束光分成两条路,就像是分开了的姐妹,走向不同的方向。

然而,在两束光走了个来回之后,它们又会汇合在一起。

这个时候,如果两束光走的路程不一样,最后就会形成干涉现象。

咱们的迈克尔逊可真是个“分道扬镳”的聪明才子,没错吧?2. 实验内容:构造我们的干涉仪说了这些理论,小伙伴们一定想知道,咱们到底怎么把这个光的“阴谋”一一揭开呢?别着急,接下来我们就来构造一下这台干涉仪。

其实也不复杂,一个干涉仪大致需要一些简单的器材——一个光源、一个分光镜、两面镜子,以及一个接收器。

听起来像准备一顿美味大餐,其实就这么简单。

2.1 搭建仪器首先,咱们得找一个光源,通常用激光比较好,清晰又亮。

接着,用一个分光镜把这束激光“劈头盖脸”地给分成两束,一道走左边,一道走右边,嘿,姐妹分开后就精彩了!然后再用镜子将两束光分别反射回去,向着相同的方向走来,这过程就像两位舞者在场上翩翩起舞,越跳越带感。

大学物理实验04-迈克尔逊干涉仪的调整和使用

迈克尔逊干涉仪是一种常用的光学实验仪器,其通过干涉现象来测量光的波长、折射率等物理量。

本实验主要教授迈克尔逊干涉仪的调整和使用方法。

实验材料与仪器:

1.迈克尔逊干涉仪:由两个半反射镜构成,向一个光源射出的光束在第一个半反射镜处被分裂后,在第二个半反射镜处又会重合,形成干涉图案。

干涉图案中的光条纹可用于测量光的波长、折射率等物理量。

2.光源:为确保光源的稳定性,可使用汞灯等。

3.防抖动支架:避免由于振动等原因造成干涉图案的变化。

4.百分表等调整仪器:用于调整半反射镜的位置。

实验步骤:

1.调整光路

将光源放置在迈克尔逊干涉仪的一端,射出光线。

光线在第一个半反射镜处被分裂成两条光路,其中一条光路正常通过去往另一端的镜子,另一条光线被反射并射向另一面镜子。

调整半反射镜的位置,让通过反射光路的光束与通过传递光路的光束在第二个半反射镜处恰好重合,此时可以看到干涉环图案。

若干涉环未能清晰地出现,可能需要使用防抖动支架保持器仪器稳定。

2.调整反射镜的位置

3.测量光的波长

在已调整完毕的迈克尔逊干涉仪仪器中,测量干涉环的距离,并计算出光的波长。

当光线传递质量发生变化的介质时,由于介质中的折射率不同,光线传播的速度也会发生变化。

通过测量干涉频率偏移量来确定折射率,可以得出介质的物理性质。

迈克尔逊干涉仪的使用开拓了光学实验的广阔领域,通过合理科学地调整光路等参数来实现干涉现象的测定,不仅可以增加其实验结果的精度,还有助于我们更好地了解光的本质和物理规律,为光学研究提供了重要的实验手段。

迈克尔逊干涉仪干涉现象实验原理(一)迈克尔逊干涉仪干涉现象实验1. 引言•迈克尔逊干涉仪是19世纪70年代由美国物理学家阿尔伯特·迈克尔逊发明的一种光学干涉仪器。

•该仪器利用光的干涉现象,能够精确测量光的波长、速度、折射率等物理量。

•本文将从浅入深地解释迈克尔逊干涉仪的干涉现象实验原理。

2. 迈克尔逊干涉仪的原理1.光的干涉现象:当光波通过不同路径同时到达某一点时,它们会相互叠加干涉,产生明暗交替的干涉条纹。

2.干涉仪的构造:–迈克尔逊干涉仪由一个光源、一个分束器、两个反射镜和一个合束器组成。

–光源发出的光经过分束器分为两束光,分别通过反射镜后再重新合为一束光。

–分束器和反射镜的角度可以调节,以改变光束的光程差。

3. 干涉现象实验步骤1.将迈克尔逊干涉仪放置在稳定的光学台上。

2.调整反射镜和分束器的角度,使两束光彼此平行且光程差达到整数倍的波长。

3.观察干涉仪输出的光强分布。

4.注入不同频率或波长的光源,重复调节角度和观察干涉图样。

4. 干涉现象实验结果解释1.干涉条纹:–当两束光程差为整数倍的波长时,它们会相长干涉,形成明亮的干涉条纹。

–当两束光程差为奇数半整数倍的波长时,它们会相消干涉,形成暗淡的干涉条纹。

2.光的干涉与相位差:–两束光相长干涉时,它们的相位差为2π的整数倍。

–两束光相消干涉时,它们的相位差为2π的奇数半整数倍。

5. 迈克尔逊干涉仪的应用1.测量非常小的长度:通过测量干涉条纹的移动,可以精确测定非常小的长度,如光的波长、天文学中的星径测量等。

2.测量介质的折射率:通过改变干涉仪中的介质,利用干涉条纹的变化来测量介质的折射率。

3.测量光源的频率或波长:利用干涉条纹的位置变化,可测量光源的频率或波长。

结论迈克尔逊干涉仪是一种利用光的干涉现象实现测量的重要工具。

通过调节光源光程差和观察干涉条纹的变化,可以精确测量光的波长、速度、折射率等物理量。

此外,该仪器还被广泛应用于科学研究和工程技术中的长度测量、折射率测量以及光源频率波长的测量等领域。

迈克尔逊干涉仪的调整和使用[实验目的]1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构,掌握它的调节方法。

2. 观察等倾干涉条纹。

3. 用迈克逊干涉仪测定氦氖激光的波长。

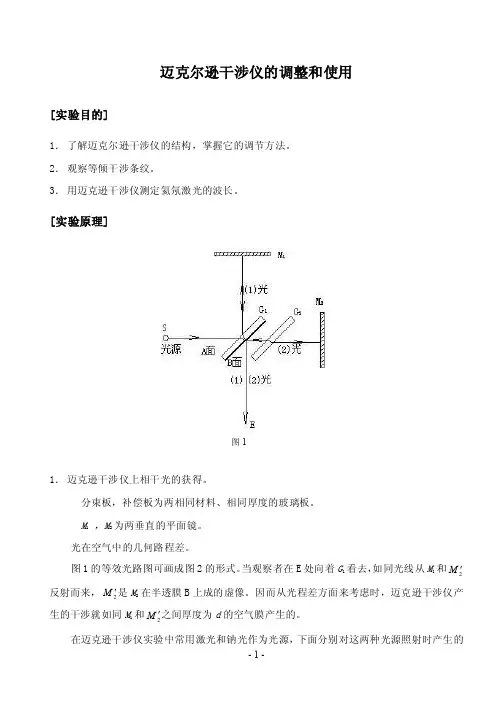

[实验原理]1. 迈克逊干涉仪上相干光的获得。

分束板,补偿板为两相同材料、相同厚度的玻璃板。

M 1 ,M 2为两垂直的平面镜。

光在空气中的几何路程差。

图1的等效光路图可画成图2的形式。

当观察者在E 处向着G 1看去,如同光线从M 1和2M '反射而来,2M '是M 2 在半透膜B 上成的虚像。

因而从光程差方面来考虑时,迈克逊干涉仪产生的干涉就如同M 1和2M '之间厚度为d 的空气膜产生的。

在迈克逊干涉仪实验中常用激光和钠光作为光源,下面分别对这两种光源照射时产生的图1干涉现象进行分析。

图22. 用氦氖激光作点光源照射。

下面对光程差和干涉花样进行分析:设M 1平行2M ',并设观察屏E 与1S '和2S '的连线相垂直,由于d H 2>>,即21S P S ''∠很小,则P S 1'和P S 2'的光程差为:θδcos 221d P S P S P ≈'-'= (1) 干涉明纹的条件为:0,1,2,3==K K λ2dcos θK (2)由于点电源发出的光具有对称性,所以干涉花样是一组同心圆。

在干涉圆环的中心1O '处0=θ,干涉级数最高,即λ⋅=max 2K d (3)最高级数max K 随d 的改变而改变,当d 增大时,max K 也增大,表现为圆环随d 的增大而冒出。

反之,圆环随d 的减小而吸入。

根据环的冒出和吸入不仅可以判断两反射镜M 1与M 2之间等效距离d 的变化趋势,而反过来,可根据冒出或吸入的圆环个数由式(3)来测量激光波长λ或反射镜M 1移动的距离∆d 。

本实验中测激光的波长λ,即:Nd∆=2λ (4)上式中N 为d 有∆d 的改变时,圆环冒出或吸入的个数,为了减小测量误差,N 可取为100,∆d 由迈克逊干涉仪上的读数装置读出。

大学物理实验-迈克尔逊干涉仪.

迈克尔逊干涉仪是一种用于测量光波长和光速的仪器,由美国物理学家阿尔伯特·迈

克尔逊于1887年发明。

该仪器是基于干涉现象和光路差原理。

当两个光路中的光波相遇时,它们会产生干涉现象,最终会形成明暗相间的干涉条纹。

通过测量这些干涉条纹的间

距就可以求出光波长和光速。

迈克尔逊干涉仪由一个光源、一个分束器、两个光路和一个合波器组成。

光源产生的

光通过分束器分成两个光路,然后经过镜子反射回到合波器,在合波器中相遇并产生干涉

现象。

如果两个光路的光程完全相等,则会产生明纹,如果相差半个波长,则会产生暗纹。

迈克尔逊干涉仪可以用来测量光的速度。

首先,将干涉仪放置在一个水平平面上,然

后将它朝向东方和西方分别转动90度,如果光速是恒定不变的,则两个方向上产生的干

涉条纹间距应该相同。

如果两个方向上的干涉条纹间距不同,则说明光速在两个方向上是

不同的。

迈克尔逊干涉仪也可以用来测量物体的长度。

将一个物体放置在干涉条纹的路径中,

当物体移动时,干涉条纹的间距会发生变化。

通过测量干涉条纹的分离距离,可以计算出

物体的长度。

总之,迈克尔逊干涉仪是一种重要的物理实验仪器,可以用于测量光波长、光速、物

体长度和材料折射率等物理量。

它的原理简单、易于实现,是物理学、光学等学科中必不

可少的实验仪器之一。

迈克尔孙干涉仪1881 年美国物理学家迈克尔孙(A.A.Michelson )为测量光速,依据分振幅产生双光束实现干涉的原理精心设计了这种干涉测量装置。

迈克尔孙和莫雷(Morey )用此一起完成了在相对论研究中有重要意义的“以太”漂移实验。

迈克尔孙干涉仪设计精巧、应用广泛,许多现代干涉仪都是由它衍生发展出来的。

本实验的目的是了解迈克尔孙干涉仪的原理、结构和调节方法,观察非定域干涉条纹,测量氦氖激光的波长,并增强对条纹可见度和时间相干性的认识。

实验原理1.迈克尔孙干涉仪的结构和原理迈克尔孙干涉仪的原理图如图3.1.1-1所示,A 和B为材料、厚度完全相同的平行板,A 的一面镀上半反射膜,M 1、M 2为平面反射镜,M 2是固定的,M1 和精密丝杆相连,使其可前后移动,最小读数为10-4mm,可估计到10-5mm,M1 和M2 后各有几个小螺丝可调节其方位。

光源S 发出的光射向A 板而分成(1)、(2)两束光,这两束光又经M1和M2 反射,分别通过A 的两表面射向观察处O,相遇而发生干涉,B 作为补偿板的作用是使(1)、(2)两束光的光程差仅由M1、M2 与A 板的距离决定。

由此可见,这种装置使相干的两束光在相遇之前走过的路程相当长,而且其路径是互相垂直的,分的很开,这正是它的主要优点之一。

从O处向A处观察,除看到M 1镜外,还可通过A的半反射膜看到M2的虚像M'2,M 1与M2镜所引起的干涉,显然与M 1、M'2引起的干涉等效,M1和M'2 形成了空气“薄膜”,因M'2不是实物,故可方便地改变薄膜的厚度(即M1和M'2的距离),甚至可以使M1和M'2 重叠和相交,在某一镜面前还可根据需要放置其他被研究的物体,这些都为其广泛的应用提供了方便。

2.点光源产生的非定域干涉一个点光源S 发出的光束经干涉仪的等效薄膜表面M 1 和M'2 反射后,相当于由两个虚光源S1、S2发出的相干光束(图3.1.1-2)。

物理实验迈克尔逊干涉仪实验迈克尔逊干涉仪是一种基于干涉现象的物理实验装置,由美国物理学家阿尔伯特·迈克尔逊于1881年发明。

通过迈克尔逊干涉仪实验,我们可以观察到光的干涉现象,并进一步了解光的波动性和光的性质。

在本文中,我们将介绍迈克尔逊干涉仪的实验原理、实验步骤和实验结果的分析。

实验原理:迈克尔逊干涉仪的实验原理基于光的干涉现象和分光反射镜的特性。

迈克尔逊干涉仪由两面相互垂直的镜子组成,其中一面是半透明的分光反射镜。

当光线照射到分光反射镜上时,一部分光线透射通过,一部分光线反射掉。

透射光线和反射光线沿不同的路径传播,最终再次相遇形成干涉现象。

实验步骤:1. 准备实验材料和仪器,包括迈克尔逊干涉仪、光源、干涉纹检测器等。

2. 将迈克尔逊干涉仪放置在水平台上,并确保镜子垂直地安装在支架上。

3. 将光源置于适当的位置,使得光线能够照射到分光反射镜上。

4. 调整分光反射镜的角度,使得反射光线和透射光线的路径长度相等。

5. 打开干涉纹检测器,观察干涉纹的出现和变化。

6. 调整迈克尔逊干涉仪的一面镜子的位置,观察干涉纹的变化,记录实验结果。

实验结果分析:通过迈克尔逊干涉仪的实验,我们可以观察到干涉纹的出现和变化。

干涉纹是由光的干涉产生的亮暗交替的条纹,用于表示光的波动性和光的相位变化。

在实验中,当两束平行光线从迈克尔逊干涉仪的分光反射镜射出后,经过两面镜子的反射和透射,再次相遇时,光线的相位差会引起干涉现象。

如果两束光线的光程差是波长的整数倍,将会有加强干涉现象的出现,形成明条纹;而如果光程差是波长的半整数倍,将会有干涉现象的减弱甚至消失,形成暗条纹。

通过观察干涉纹的出现和变化,我们可以判断出光线的相位差和波长的关系,从而进一步了解光的波动性和干涉现象。

总结:迈克尔逊干涉仪实验是一种基于光的干涉现象的物理实验。

通过观察干涉纹的出现和变化,我们可以了解光的波动性和光的性质。

在实验中,我们需要准备实验材料和仪器,并按照实验步骤进行操作。

精选全文完整版可编辑修改大学物理实验报告3. 实验原理(请用自己的语言简明扼要地叙述,注意原理图需要画出,测试公式需要写明)(1)迈克耳孙干涉仪的结构与光路如图5.3. 1所示为迈克耳孙干涉仪的侧视图图与俯视图,导轨7固定在一只稳定的底座上,底座由三颗调平螺丝9及其锁紧螺丝10来调平。

丝杠6螺距为1mm,转动粗调手轮2,经一对齿轮带动丝杠转动,进而带动移动镜M在导轨上滑动。

移动距离可在毫米刻度尺5上读到1 mm,在窗口3中的刻度盘上读到0.01 mm。

转动微调手轮1,经1:100的蜗轮传动,可实现微动。

微动手轮上的最小刻度为0.0001 mm,可估读到0.00001 mm 。

分光板G1和补偿板G2固定在基座上,不得强扳,且不能用手接触其光学表面。

固定参考镜(定镜)13和移动镜(动镜)11后各有三颗螺丝,用于粗调两者相互垂直,不能拧得太紧或太松,以免使其变形或松动。

固定参考镜13的一侧和下部各有一颗微调螺丝 14和15,可用来微调13的左右偏转和俯视,微调螺丝也不能拧得太松或太紧。

丝杠的顶进力由丝杠顶进螺帽8来调整。

迈克尔逊干涉仪的实验原理如图5.3.2所示。

由光源S发出一束光,射到分光板G1的半透半反膜L上,L使反射光和反射的光强基本相同,所以称G1为分光板。

透过膜层L的光束(1)经G2到达参考镜M1后,被反射回来;被反射的光束(2) 到达移动镜M2后,也被反射回来。

由于(1)、(2)两束光满足光的相干条件,各自反射回来在膜层L所在表面相遇后,就发生干涉,在E处即可观察到干涉条纹。

G2是补偿板,它使光束(1)和(2)经过玻璃的次数相同,当使用白光作为光源时,G2还可以补偿G1的色散。

M1’是在G1中看到的M1的虚像。

(2) 单色点光源等倾干涉条纹的观察及波长的测量如图5.3.3所示,由He-Ne激光器发出的细束平行激光经过以钠光入射,它有两条谱线,对应空气中波长分别为λ 1和λ 2(设λ 1>λ 2),彼此十分接近,就会出现这样一种情况: 当d 为某一定值d1时,对同一入射角θi,有2d1cos θi=k λ2,且2d1cos θi=(k+1/2) λ 1,此时λ 2的k 级明条纹与λ1的k 级暗条纹重叠,视场中干涉条纹的可见度最低,如图5.3.5所示。

迈克尔逊干涉仪的调节与使用、实验目的1、了解迈克尔逊干涉仪的结构原理并掌握调节方法2、观察等厚干涉、等倾干涉以及白光干涉。

3、测量钠双线的波长差。

二、仪器用品迈克尔逊干涉仪,He-Ne多光束光纤激光器。

三、实验原理1、迈克尔逊干涉仪:迈克耳孙干涉仪是一个分振幅法的双光束干涉仪,其光路如图所示,它由反射镜M、M、分束镜P和补偿板P组1212成。

其中M是一个固定反射镜,反射镜M可以沿光轴前12后移动,它们分别放置在两个相互垂直臂中;分束镜和补偿板与两个反射镜均成45°,且相互平行;分束镜P的一1 个面镀有半透半反膜,它能将入射光等强度地分为两束补偿板是一个与分束镜厚度和折射率完全相同的玻璃板。

迈克耳孙干涉仪的结构如图所示。

镜M、M的背面各有三12个螺丝,调节M、M镜面的倾斜度,M的下端还附有两个121互相垂直的微动拉簧螺丝,用以精确地调整M的倾斜度。

1M镜所在的导轨拖板由精密丝杠带动,可沿导轨前后移动。

2M镜的位置由三个读数尺所读出的数值的和来确定:主尺、2粗调手轮和微调手轮。

1*14-5-2辺应匚孙卜沙腫1...I'劭型昇-川出世柿沖叶轨沖灯樓山氐川比II.T-帧和黑1」;k训“山射袒.M宀-分他出5M船比〔:川1机IWJMfili孜御LXII-训定乖血;is—flldtj PifcqM-jMttljrJ3M,的术T・|;f板蝉狀:IM盛刑P轮I订一MJ勺忙ll忡.Ji端迂如图所示,多光束激光器提供的每条光纤的输出端是一个短焦距凸透镜,经其会聚后的激光束,可以认为是一个很好的点光源S发出的球面光波。

5'为5经皿及6反射后111所成的像,S'为S经G及M反射后所成的像。

S'和S'21221 为两相干光源,发出的球面波在其相遇的空间处处相干,为非定域干涉,在相遇处都能产生干涉条纹。

空间任一点P的干涉明暗由S'和S'到该点的光程差A=r-r决定,2121 其中r和r分别为S'和S'到P点的光程。

迈克尔逊干涉仪》实验报告一、引言迈克尔逊曾用迈克尔逊干涉仪做了三个闻名于世的实验:迈克尔逊-莫雷以太漂移、推断光谱精细结构、用光波长标定标准米尺。

迈克尔逊在精密仪器以及用这些仪器进行的光谱学和计量学方面的研究工作上做出了重大贡献,荣获1907年诺贝尔物理奖。

迈克尔逊干涉仪设计精巧、用途广泛,是许多现代干涉仪的原型,它不仅可用于精密测量长度,还可以应用于测量介质的折射率,测定光谱的精细结构等。

二、实验目的(1)了解迈克尔逊干涉仪的光学结构及干涉原理,学习其调节和使用方法(2)学习一种测定光波波长的方法,加深对等倾的理解(3)用逐差法处理实验数据三、实验仪器迈克尔逊干涉仪、He-Ne激光器、扩束镜等。

四、实验原理迈克尔逊干涉仪是l883年美国物理学家迈克尔逊(A.A.Michelson)和莫雷(E.W.Morley)合作,为研究“以太漂移实验而设计制造出来的精密光学仪器。

用它可以高度准确地测定微小长度、光的波长、透明体的折射率等。

后人利用该仪器的原理,研究出了多种专用干涉仪,这些干涉仪在近代物理和近代计量技术中被广泛应用。

1.干涉仪的光学结构迈克尔逊干涉仪的光路和结构如图1与2所示。

M1、M2是一对精密磨光的平面反射镜,M1的位置是固定的,M2可沿导轨前后移动。

G1、G2是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃板,与M1、M2均成45°角。

G1的一个表面镀有半反射、半透射膜A,使射到其上的光线分为光强度差不多相等的反射光和透射光;G1称为分光板。

当光照到G1上时,在半透膜上分成相互垂直的两束光,透射光(1)射到M1,经M1反射后,透过G2,在G1的半透膜上反射后射向E;反射光(2)射到M2,经M2反射后,透过G1射向E。

由于光线(2)前后共通过G1三次,而光线(1)只通过G1一次,有了G2,它们在玻璃中的光程便相等了,于是计算这两束光的光程差时,只需计算两束光在空气中的光程差就可以了,所以G2称为补偿板。

当观察者从E处向G1看去时,除直接看到M2外还看到M1的像M1ˊ。

于是(1)、(2)两束光如同从M2与M1ˊ反射来的,因此迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉和M1´~M2间“形成”的空气薄膜的干涉等效。

反射镜M2的移动采用蜗轮蜗杆传动系统,转动粗调手轮(2)可以实现粗调。

M2移动距离的毫米数可在机体侧面的毫米刻度尺(5)上读得。

通过读数窗口,在刻度盘(3)上可读到0.01mm;转动微调手轮(1)可实现微调,微调手轮的分度值为1×10-4mm。

可估读到10-5mm。

M1、M2背面各有3个螺钉可以用来粗调M1和M2的倾度,倾度的微调是通过调节水平微调(15)和竖直微调螺丝(16)来实现的。

2. 单色点光源的非定域干涉本实验用He-Ne激光器作为光源(见图3),激光通过扩束镜L汇聚成一个强度很高的点光源S,射向迈克尔逊干涉仪,点光源经平面镜M2、M2反射后,相当于由两个点光源S1ˊ和S2ˊ发出的相干光束。

Sˊ是S的等效光源,是经半反射面A所成的虚像。

S1′是S′经M1′所成的虚像。

S2′是S′经M2所成的虚像。

由图3可知,只要观察屏放在两点光源图2 迈克尔逊干涉仪结构图图3 点光源干涉光路图 图4 点光源产生等倾干涉条纹发出光波的重叠区域内,都能看到干涉现象,故这种干涉称为非定域干涉。

如果M 2与M 1′严格平行,且把观察屏放在垂直于S 1′和S 2′的连线上,就能看到一组明暗相间的同心圆干涉环,其圆心位于S 1′S 2′轴线与屏的交点P 0处,从图4可以看出P 0处的光程差Δ=2d ,屏上其它任意点P ′或P ″的光程差近似为ϕcos 2d =∆ (1)式中ϕ为S 2′射到P ″点的光线与M 2法线之间的夹角。

当λϕk d =⋅cos 2时,为明纹;当2/)12(cos 2λϕ+=⋅k d 时,为暗纹。

由图4可以看出,以P 0为圆心的圆环是从虚光源发出的倾角相同的光线干涉的结果,因此,称为“等倾干涉条纹”。

由(4)式可知ϕ=0时光程差最大,即圆心P 0处干涉环级次最高,越向边缘级次越低。

当d 增加时,干涉环中心级次将增高,条纹沿半径向外移动,即可看到干涉环从中心“冒”出;反之当d 减小,干涉环向中心“缩”进去。

由明纹条件可知,当干涉环中心为明纹时,Δ=2d=k λ。

此时若移动M 2(改变d),环心处条纹的级次相应改变,当d 每改变λ/2距离,环心就冒出或缩进一条环纹。

若M 2移动距离为Δd ,相应冒出或缩进的干涉环条纹数为N ,则有2λNd =∆Nd∆=2λ (2) 式中d ∆为M 2移动前后的位置读数差。

实验中只要测出d ∆和N ,即可由(2)式求出波长。

四. 实验内容1.单色点光源非定域干涉调节干涉仪使导轨大致水平;调节粗调手轮,使活动镜大致移至导轨30mm刻度处;调节倾度微调螺丝,使其拉簧松紧适中。

然后使得激光管发射的激光束从分光板中央穿过,并垂直射向反射镜M1(此时应能看到有一束光沿原路退回)。

装上观察屏,从屏上可以看到由M1、M2反射过来的两排光点。

调节M1、M2背面的3个螺丝,使两排光点靠近,并使两个最亮的光点重合。

这时M1与M2大致垂直(M1′与M2大致平行)。

然后在激光管与分光板间加一扩束镜,同时调节倾度微调螺丝(15、16),即能从屏上看到一组弧形干涉条纹,再仔细调节倾度微调螺丝,当M1′与M2严格平行时,弧形条纹变成圆形条纹。

转动微调手轮,使M2前后移动,可看到干涉条纹的冒出或缩进。

仔细观察,当M2位置改变时,干涉条纹的粗细、疏密与d的关系。

2.测量激光波长(1)测量前先按以下方法校准手轮刻度的零位。

先以逆时针方向转动微调手轮,使读数准线对准零刻度线;再以逆时针方向转动粗调手轮,使读数准线对准某条刻度线。

当然也可以都以顺时针方向转动手轮来校准零位。

但应注意:测量过程中的手轮转向应与校准过程中的转向一致。

(2)按原方向转动微调手轮(改变l值),可以看到一个一个干涉环从环心冒出(或缩d,然后继续缓慢转动微调手轮,当冒出进)。

当干涉环中心最亮时,记下活动镜位置读数d,反复测量多次,由(2)式算出(或缩进)的条纹数N=100时,再记下活动镜位置读数1波长,计算相对不确定度。

五、实验数据处理1、利用非定域干涉条纹测定氦氖激光的波长2λδ⨯=N d Ndδλ2=∴ 00066790.060020037.022=⨯==N d δλ()000015.0)(22=∂∂=d U d U δλδλ实验结果:000015.000066790.0±=±=λλλU (mm )2、观察定域干涉条纹,描绘出观察到的干涉图像(定性描绘出干涉条纹的形状、疏密等现象)。

总结条纹变化规律,解释条纹的特征和变化机理。

↓1M之间的相对位置与'21M M'2M等倾干涉图像之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像 之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像 之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像 之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像 之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像光场的时间相干性研究 原理1、光源的时间相干性在迈克尔逊干涉仪的实际操作中,1M 与'2M 的距离超过一定范围使得光程差过大时,就会导致干条纹模糊甚至消失,这是与光源的相干性有密切关系的。

时间相干性是光源相干程度的一种描述,相干长度m L 和相干时间m t 与单色光的中心波长0λ和谱线宽度δλ之间的关系为δλλ2≈m L ;δλλc c L t m m 2≈=可见,光源的单色性越好、δλ越小,相干长度就越长、光源的时间相干性就越好。

氦氖激光的单色性很好,m L 长达几米到几公里。

钠光灯、汞灯光的δλ均为0.1nm 数量级,m L 约之间的相对位置与'21M M等倾干涉图像几厘米。

白炽灯发射的各谱线光的δλ与λ同数量级,m L 仅有几个微米。

2、干涉条纹的可见度、光拍现象 (1)干涉条纹的可见度定义为minmax min max I I I I +-=γ其中m ax I 为观察点附近的极大光强,m in I 为观察点附近的极小光强。

显然0min =I ,0max ≠I 时,1=γ,可见度最大,干涉条纹最清晰;max min I I =时,0=γ,此时看不到干涉条纹。

一般来说,干涉条纹总是在0与1之间。

干涉条纹的可见度取决于多种因素,例如两束光的光强比、光源的大小,以及光源的光谱分布等,本实验着重讨论光谱分布对可见度的影响。

(2)双线结构的光源使干涉条纹的可见度随光程差作周期性变化——光拍现象(3)双线结构的钠黄光照射迈克尔逊干涉仪时,波长1λ和2λ的单色光分别产生一套自己的干涉图像,实际观察到的干涉图像是非相干叠加。

叠加的结果使得干涉条纹的可见度随镜面1M 与'2M 之间光程差的变化作周期性变化,即在增加光程差的过程中,干涉条纹由清晰-》消失-》清晰-》消失,条纹可见度呈周期性变化,出现了“拍”现象。

在多次出现可见度为0的现象之后,再继续增大光程差时,“拍”现象就消失了。

分析光拍现象中各物理量关系可得: d∆≈-=∆2212λλλλ式中d ∆为相邻两次可见度最小时对应的动反射镜1M 移动的距离,)(2121λλλ+=数据27163.0=∆d 1-n σ=0.030541)(40000006392.027163.02)}0005896.00005890.0(21{22212mm d =⨯+=∆≈-=∆λλλλ)(0378324.0030541.024.11mm nt U n A =⨯==-σ)(00010.0mm ins =∆)(0378325.022mm U U ins A d =∆+=∴∆)(000000087.0})(2{2222mm Ud U d=∆=∴∆∆λλ实验总结本次实验严格按照试验操作步骤进行,在理解原理的基础上进行实验,很大程度上把理论投入实验,实验结果的准确度较好,希望下次能够总结经验,从实验中获得更多知识。

参考用书《大学物理实验》(修订版)钱锋、潘人培主编高等教育出版社。