超早期脑梗塞

- 格式:ppt

- 大小:560.50 KB

- 文档页数:41

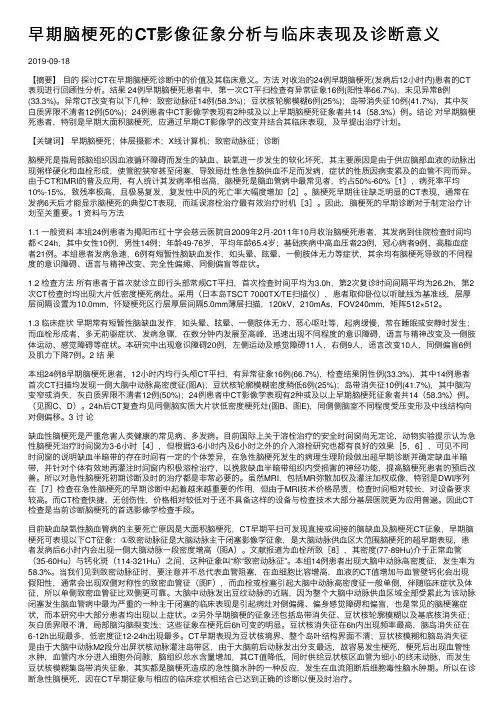

早期脑梗死的CT影像征象分析与临床表现及诊断意义2019-09-18【摘要】⽬的探讨CT在早期脑梗死诊断中的价值及其临床意义。

⽅法对收治的24例早期脑梗死(发病后12⼩时内)患者的CT 表现进⾏回顾性分析。

结果 24例早期脑梗死患者中,第⼀次CT平扫检查有异常征象16例(阳性率66.7%),未见异常8例(33.3%)。

异常CT改变有以下⼏种:致密动脉征14例(58.3%);⾖状核轮廓模糊6例(25%);岛带消失征10例(41.7%),其中灰⽩质界限不清者12例(50%);24例患者中CT影像学表现有2种或及以上早期脑梗死征象者共14(58.3%)例。

结论对早期脑梗死患者,特别是早期⼤⾯积脑梗死,应通过早期CT影像学的改变并结合其临床表现,及早提出治疗计划。

【关键词】早期脑梗死;体层摄影术;X线计算机;致密动脉征;诊断脑梗死是指局部脑组织因⾎液循环障碍⽽发⽣的缺⾎、缺氧进⼀步发⽣的软化坏死,其主要原因是由于供应脑部⾎液的动脉出现粥样硬化和⾎栓形成,使管腔狭窄甚⾄闭塞,导致局灶性急性脑供⾎不⾜⽽发病,症状的性质因病变累及的⾎管不同⽽异。

由于CT和MRI的普及应⽤,有⼈统计其发病率相当⾼,脑梗死是脑⾎管病中最常见者,约占50%-60%[1],病死率平均10%-15%,致残率极⾼,且极易复发,复发性中风的死亡率⼤幅度增加[2]。

脑梗死早期往往缺乏明显的CT表现,通常在发病6天后才能显⽰脑梗死的典型CT表现,⽽延误溶栓治疗最有效治疗时机[3]。

因此,脑梗死的早期诊断对于制定治疗计划⾄关重要。

1 资料与⽅法1.1 ⼀般资料本组24例患者为揭阳市红⼗字会慈云医院⾃2009年2⽉-2011年10⽉收治脑梗死患者,其发病到住院检查时间均都<24h,其中⼥性10例,男性14例;年龄49-76岁,平均年龄65.4岁;基础疾病中⾼⾎压者23例,冠⼼病者9例,⾼脂⾎症者21例。

本组患者发病急速,6例有短暂性脑缺⾎发作,如头晕、眩晕、⼀侧肢体⽆⼒等症状,其余均有脑梗死导致的不同程度的意识障碍、语⾔与精神改变、完全性偏瘫、同侧偏盲等症状。

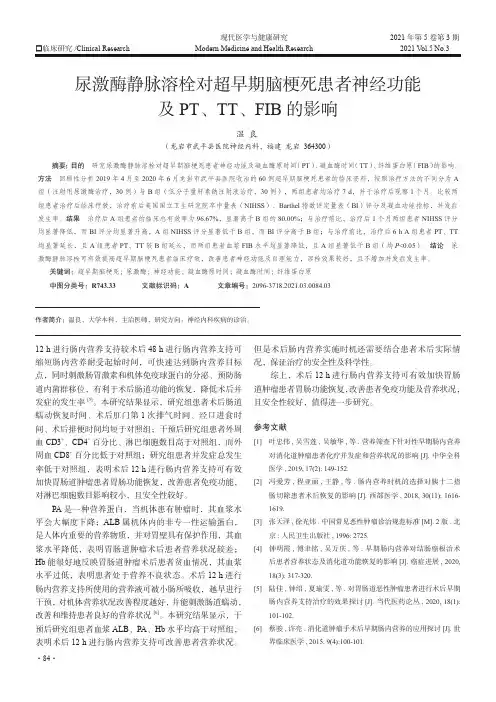

现代医学与健康研究Modern Medicine and Health Research 2021年第5卷第3期2021 V ol.5 No.3尿激酶静脉溶栓对超早期脑梗死患者神经功能及PT、TT、FIB的影响温 良(龙岩市武平县医院神经内科,福建龙岩 364300)摘要:目的研究尿激酶静脉溶栓对超早期脑梗死患者神经功能及凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(FIB)的影响。

方法回顾性分析2019年4月至2020年6月龙岩市武平县医院收治的60例超早期脑梗死患者的临床资料,按照治疗方法的不同分为A 组(注射用尿激酶治疗,30例)与B组(低分子量肝素钠注射液治疗,30例),两组患者均治疗7 d,并于治疗后观察1个月。

比较两组患者治疗后临床疗效,治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)、Barthel指数评定量表(BI)评分及凝血功能指标,并发症发生率。

结果治疗后A组患者的临床总有效率为96.67%,显著高于B组的80.00%;与治疗前比,治疗后1个月两组患者NIHSS评分均显著降低,而BI评分均显著升高,A组NIHSS评分显著低于B组,而BI评分高于B组;与治疗前比,治疗后6 h A组患者PT、TT 均显著延长,且A组患者PT、TT较B组延长,而两组患者血浆FIB水平均显著降低,且A组显著低于B组(均P<0.05)。

结论尿激酶静脉溶栓可有效提高超早期脑梗死患者临床疗效,改善患者神经功能及自理能力,溶栓效果较好,且不增加并发症发生率。

关键词:超早期脑梗死 ; 尿激酶 ; 神经功能 ; 凝血酶原时间 ; 凝血酶时间 ; 纤维蛋白原中图分类号:R743.33文献标识码:A 文章编号:2096-3718.2021.03.0084.03作者简介:温良,大学本科,主治医师,研究方向:神经内科疾病的诊治。

12 h进行肠内营养支持较术后48 h进行肠内营养支持可缩短肠内营养耐受起始时间,可快速达到肠内营养目标点,同时刺激肠胃激素和机体免疫球蛋白的分泌、预防肠道内菌群移位,有利于术后肠道功能的恢复,降低术后并发症的发生率[5]。

脑梗塞的前期症状-资料类关键信息项:1、脑梗塞前期症状的分类2、各类症状的具体表现3、症状出现的频率和持续时间4、可能伴随的其他身体反应5、不同年龄段患者症状的特点6、症状对日常生活的影响程度7、容易引发脑梗塞前期症状的危险因素11 脑梗塞前期症状的概述脑梗塞,又称缺血性脑卒中,是由于脑部血液供应障碍,缺血、缺氧所导致的局限性脑组织的缺血性坏死或软化。

在脑梗塞发生之前,身体往往会出现一些前期症状,这些症状可能是轻微的、短暂的,但却是身体发出的重要警示信号。

111 短暂性脑缺血发作(TIA)这是脑梗塞的常见前期症状之一,表现为突然出现的单侧肢体无力、麻木,言语不清,单眼视力障碍等,但症状通常在数分钟至数小时内完全恢复,不遗留后遗症。

112 头晕与头痛患者可能会经常感到头晕,尤其是在突然改变体位时,如从卧位到站立位。

头痛多为持续性的隐痛或胀痛,部位不固定。

12 肢体症状121 肢体麻木一侧肢体,特别是上肢或下肢,出现麻木感,有时伴有刺痛或蚁行感。

122 肢体无力表现为单侧肢体力量减弱,活动不灵活,如拿东西不稳、走路拖沓等。

13 言语和认知症状131 言语不清说话含糊不清,吐字不清晰,甚至无法表达自己的意思。

132 认知障碍记忆力下降,注意力不集中,思维反应迟钝。

14 视觉症状141 视力模糊单眼或双眼突然出现视力下降、视物模糊。

142 视野缺损部分视野缺失,看不到一侧的物体。

15 面部症状151 面部麻木一侧面部感觉麻木,有时伴有嘴角歪斜。

152 流口水不自觉地从一侧嘴角流口水。

16 其他症状161 频繁打哈欠即使在睡眠充足的情况下,也会频繁打哈欠。

162 恶心、呕吐可能没有明显诱因出现恶心、呕吐的症状。

17 症状出现的频率和持续时间脑梗塞前期症状的出现频率和持续时间因人而异。

有些患者可能只是偶尔出现一次轻微的症状,很快就恢复正常;而有些患者则可能症状频繁发作,且持续时间较长。

一般来说,如果症状在短时间内多次出现,或者持续时间超过 30 分钟,就需要高度警惕脑梗塞的发生。

脑梗的前兆有哪些症状脑梗是一种常发于中老年人群的疾病,这种极品非常的可怕,严重的甚至会导致患者丧失生命,就算勉强捡回了一条命,说不定也要永远瘫痪在床上。

其实,任何疾病在渝正式的发出之前都有一些脑梗也同样如此。

脑梗的前兆有哪些症状?脑梗的前兆有哪些症状脑梗塞的先兆症状:脑梗塞的病人多在安静休息时发病,有的病人一觉醒来,发现口眼歪斜,半身不遂,流口水, 吃东西掉饭粒,举不动筷子,这就是发生了脑梗塞,常使人猝不及防. 只有部分病人发病前有肢体麻木感,说话不清,一过性眼前发黑,头晕或眩晕,恶心,血压波动(可以升高或偏低)等短暂脑缺血的病症。

这些先兆病症一般很轻微,持续时间短暂,常常被人无视。

1、多吃素菜少饮酒素菜和水果含有大量维生素C、钾、镁。

维生素C可调节胆固醇代谢,防止动脉硬化发展,同时可增加血管的致密性。

戒烟、酒。

2、常用植物油、少吃动物脂肪植物油含不饱和脂肪酸,可促进血清胆固醇降低;而动物脂肪如猪油、奶油、肥肉、动物内脏、蛋黄等含胆固醇较高。

3.饮食清淡不过饱饮食以清淡为宜。

因为嗜咸饮食,钠会进入血管壁,使其增厚,血压增高。

进食量应适当,不宜过饱,否则身体过胖加重心脏负担。

4、蛋白海味不能少饮食中缺乏蛋白质,同样会发生血管硬化。

蛋白质含动物蛋白和豆类蛋白,以供应身体必需氨基酸。

饮牛奶以去脂为佳。

适当进食海产品如海带、海鱼等,可降低胆固醇,防止动脉硬化。

脑梗前兆症状会表现为发作性的偏侧肢体麻木无力、言语不清等症状。

脑梗的前兆症状其实就是短暂性脑缺血发作的症状,这些症状都是发作性的,会自行缓解,会反复发作。

但是由于脑血管有狭窄的基础,狭窄的部位短时间闭塞缺血,导致脑功能障碍,出现肢体偏瘫、言语不清等脑血管病的症状。

随之闭塞的血管重新恢复供血,这些症状会自行缓解。

这种情况需要正规积极的治疗,因为大约有1/3的患者会进展加重形成脑梗,需要在医师的指导下应用抗血小板聚集、抗动脉硬化的药物,需要控制脑梗相关的危险因素,尽量避免病情加重形成脑梗。

急性脑梗死分型及分期治疗全网发布:2011-06-23 19:46 发表者:郭再玉(访问人次:6117)近年来,由于CT、MRI、DSA、SPECT、TCD等技术的发明和临床应用,急性脑梗死的诊断已经取得了革命性的进展。

虽然新疗法不断问世,新药物不断涌现,但治疗方面还没有重大突破,尤其重症脑梗死,经过多年的探索还未能证明至今所有的治疗方法有显著的疗效。

大量临床病理研究证明急性脑梗死不是单一疾病,而是一组包括不同的病因、严重程度、临床转归的疾病的总称。

决定病情轻重和预后的决定因素是闭塞血管及其引起的脑梗死灶的大小、位置。

轻者(如腔隙性脑梗死)可在数小时、l~2天内不治而愈;重者(如大脑中动脉主干闭塞引起的大片梗死)一发病即昏迷,用尽各种治疗办法也难以挽救。

因此,急性脑梗死治疗不能一概而论。

国际上有按病程把急性脑梗死分为稳定型和进展型二型或分为改善型、稳定型和恶化型三型,但这类分型缺乏确定性,同一病人在病程不同时间就诊,就可以定为不同型。

也有人采用Adama分型法,即按梗死灶大小分为:大梗死(>3cm,累及2个以上脑解剖部位)、小梗死(l.5~3cm)和腔隙性梗死(≤l.5cm)等类型。

但现在看来这种分型不能适应发病急性期内,CT、MRI尚不能充分显示梗死灶大小的情况下,迅速分型以确定需紧急治疗病例的临床要求。

国内有学者提出按急性脑梗死发病时间划分为不同阶段,采用不同的治疗方法。

这实际是分期治疗。

没有分型只提分期,会造成所有急性脑梗塞病人都要按此治疗的错觉。

开始治疗前必须分型,目的是区分病人的轻重缓急,以便实施针对性治疗。

这对我国以轻型病人占多数尤其重要。

因为重型轻治固然不能救治病人,而轻型重治不仅劳民伤财,浪费人力物力,也可能产生医源性损害。

临床分型对药物的疗效评价也十分重要,如治疗与对照组都选轻型病例(如腔隙性梗死),即使疗效不错,并不能说明该药物对急性脑梗死真正有疗效。

那么急性脑梗死应如何分型?建议采用英国Bamford等提出的分型。

急性大脑中动脉主干闭塞的超早期 OCSP分型摘要:目的:探讨牛津郡社区卒中项目(ocsp)分型在发病6小时内判断急性大脑中动脉m1段主干闭塞的可信度。

方法:回顾性分析49例经过急诊头颅mri和mra证实为大脑中动脉m1段主干闭塞患者在发病6小时内和7天时ocsp分型情况。

结果:发病后6小时内taci 5例(10.20%),paci36例(73.47%),laci8例(16.32%),poci0例。

7天时taci 13例(26.53%),paci 34例(69.39%),laci 2例(4.08%) poci0例。

结论:急性血栓性(maco)后6小时内和7天时均以paci 为主,且进展性卒中的发生率高,因此ocsp分型的临床价值有限,不能替代超早期的血管层面评价。

关键词:脑梗死 ocsp分型大脑中动脉闭塞exploring of ultra-early ocsp classification in mcao stroke zheng yanyu zhang xinjiangabstract:objective:to explore the credibility of oxfordshire community stroke project (ocsp) classification to evaluate the middle cerebral artery m1 segment occlusion stroke patients with onset time less than 6 hours.methods:the ocsp types of 49 cases with of acute mca m1 segment occlusion stroke were retrospectively analyzed who exanimated by mri and mra with onset within 6 hours and on the 7thday.results:there were taci 5 cases (10.20%),paci 36cases(73.47%),laci 8 cases(16.32%),and poci 0 case with onsetwithin 6 hours;taci 13 cases (26.53%),paci 34 cases (69.39%),laci 2 cases (4.08%)and poci0 case on the 7th day.conclusion:paci was the main type among all the acute thrombosis mcao within 6 hours and on the 7th day,because thrombotic maco had a higher incidence of progression,the ocsp classification is not a substitute for the method of ultra-early evaluation of the blood vessels with limited clinical value.keywords:stroke clinical classification middle cerebral artery occlusion【中图分类号】r44 【文献标识码】a 【文章编号】1008-1879(2010)12-0025-01急性大脑中动脉闭塞常常导致严重后果,如何在早期正确识别是积极处理的前提。

尿激酶与依达拉奉联合应用治疗超早期脑梗死发表时间:2011-05-31T10:41:00.577Z 来源:《中外健康文摘》2011年第8期作者:薄宇清陈喜恩刘霞[导读] 通过研究尿激酶与自由基清除剂依达拉奉联合治疗超早期脑梗死的疗效。

薄宇清陈喜恩刘霞(新乡市中心医院河南新乡 453000)【中图分类号】R743.3【文献标识码】A【文章编号】1672-5085 (2011)8-0227-01【摘要】通过研究尿激酶与自由基清除剂依达拉奉联合治疗超早期脑梗死的疗效,得出结论:超早期脑梗死治疗时尿激酶与依达拉奉联合能够更有效地减少治疗后30d和90d时的神经功能缺损。

【关键词】脑梗塞尿激酶自由基清除剂血栓溶解治疗法尿激酶作为我国常用的溶栓药,经济便宜,目前认为有效抢救半暗带组织的时间窗为6h内,超早期为4.5h内。

使用剂量为100万u-150万u。

除了通过溶栓恢复脑灌注这一已被证实有效的途径治疗脑梗死,对于脑保护疗法的研究也一直没有停止。

依达拉奉作为一种新的自由基清除剂,在一些临床研究中,显示出较强的神经保护作用。

从脑梗死的病理生理学机制推测,溶栓和脑保护治疗结合起来的策略应该具有不错的疗效[1]。

为证实这个推测我们进行了下面的研究。

1 资料和方法1.1研究对象全部入选病例为2006年1月至2008年12月,在新乡市中心医院住院的脑梗死患者,均符合1995年第四届全国脑血管病会议修订的《各类脑血管疾病诊断要点》标准[2],并经头CT或MR2检查确诊。

1.1.1入选标准发病4.5h内的急性脑梗死,有明确神经系统受损体征;NZHSS<25分,意识为清醒或嗜睡,NZHSS的1a项目的意识水平>1分;在治疗开始前患者本人或法定代理人签署知情同意书。

1.1.2排除标准颅内出血;有蛛网膜下腔出血征象;有严重高血压;脑卒中发作时伴有癫痫;近7d内进行过动脉穿刺;近14d内有大手术史;近21d内有消化道或泌尿道出血;正在接受抗凝治疗或脑卒中发病前48h内使用过肝素,出血时间延长者(>15s),血小板计数<100×109/L;血糖<2.7mmol/L或>22.2mmol/L;腹部透析或血液透析者;严重肝功能障碍、肾功能障碍;合并恶性肿瘤或正在进行抗肿瘤治疗者。

负荷剂量氯吡格雷加阿斯匹林治疗超早期非溶栓脑梗死病例的临床研究摘要】目的研究对负荷剂量氯吡格雷加阿斯匹林治疗超早期非溶栓脑梗死病例的临床疗效。

方法80例首发脑梗死超早期非溶栓(不同意、或不符合溶栓条件)病人分为治疗组和对照组,治疗组40例入院后首次氯吡格雷300mg+阿斯匹林300 mg,次日起氯吡格雷75mg+阿斯匹林100 mg每天1次;对照组40例单用阿司匹林300 mg每天1次,5天后改为100mg每天一次,7天内进展或复发率;治疗4周时有效率;治疗4周和3月时的死亡或不良反应率;安全性指标;并作统计学分析。

结果治疗组7天脑梗死进展率明显低于对照组(8%:20%),P <0.05。

4周时或出院时治疗组4周时有效率39/40(97.5%),对照组有效率36/40(87.5%),P<0.05,为治疗组出血不良反应与对照组相似(8%,4%),P> 0.05。

无严重出血事件。

两组均无死亡病例。

结论负荷剂量氯吡格雷加阿斯匹林治疗超早期非溶栓脑梗死降低脑梗塞进展,临床疗效确切,出血等不良反应少。

【关键词】负荷剂量氯吡格雷加阿斯匹林脑梗死【中图分类号】R453 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)21-0056-02急性脑梗塞最有效的治疗为溶栓治疗,溶栓的适应症之一为NIHSS>于4分[1],同时需病人家属同意,溶栓有禁忌症,也用病人家属不同意溶栓的情况。

临床上常有超早期非溶栓脑梗塞病人。

本文用负荷剂量氯吡格雷加阿斯匹林治疗超早期非溶栓脑梗塞病人疗效、不良反应进行探讨。

1 资料和方法1.1 一般资料入选病例均为2007年9月至2011年7月在本院神经内科住院的急性脑梗死患者。

全部病例均经头颅CT或MR检查证实,且全部病人均符合1995年全国第四次脑血管病学术会议的诊断标准[2]。

其中脑梗塞病例3567例,对其中发病6小时内收进神经内科符合入选共80例,随机分为2组。

银杏二萜内酯葡胺联合丁苯酞治疗超早期脑梗死患者的效果果巍【期刊名称】《中国民康医学》【年(卷),期】2022(34)5【摘要】目的:观察银杏二萜内酯葡胺联合丁苯酞治疗超早期脑梗死患者的效果。

方法:选取85例超早期脑梗死患者为研究对象,按照随机数字表法将其分为观察组42例和对照组43例。

两组患者均给予阿替普酶静脉溶栓,在此基础上对照组予以丁苯酞氯化钠注射液治疗,观察组则在对照组基础上加用银杏二萜内酯葡胺注射液治疗。

比较两组临床疗效,治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分、氧化应激指标[超氧化物歧化酶(SOD)、丙二醛(MDA)]水平、炎性因子[超敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素-6(IL-6)]水平及不良反应发生情况。

结果:观察组治疗总有效率为90.48%(38/42),高于对照组的72.09%(31/43),差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后6 h、1 d及14 d时的NIHSS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后SOD水平高于对照组,而MDA、hs-CRP及IL-6水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组均未发生明显不良反应。

结论:在阿替普酶静脉溶栓后,采用银杏二萜内酯葡胺联合丁苯酞治疗超早期脑梗死患者效果较好,能减轻神经功能缺损和氧化应激反应,降低炎性因子水平,效果优于单用丁苯酞治疗。

【总页数】4页(P1-3)【作者】果巍【作者单位】中一东北国际医院神经内五科【正文语种】中文【中图分类】R743.3【相关文献】1.银杏二萜内酯葡胺注射液联合丁苯酞治疗急性脑梗死的近远期效果观察2.丁苯酞联合银杏二萜内酯葡胺治疗急性脑梗死的临床疗效及安全性研究3.银杏二萜内酯葡胺注射液联合丁苯酞治疗急性脑梗死的疗效分析4.丁苯酞注射液联合银杏二萜内酯葡胺治疗脑梗塞患者的临床探讨5.银杏二萜内酯葡胺、丁苯酞联合依达拉奉治疗痰瘀阻络型脑梗死的有效性及安全性分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。