四部宗义要略

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:5

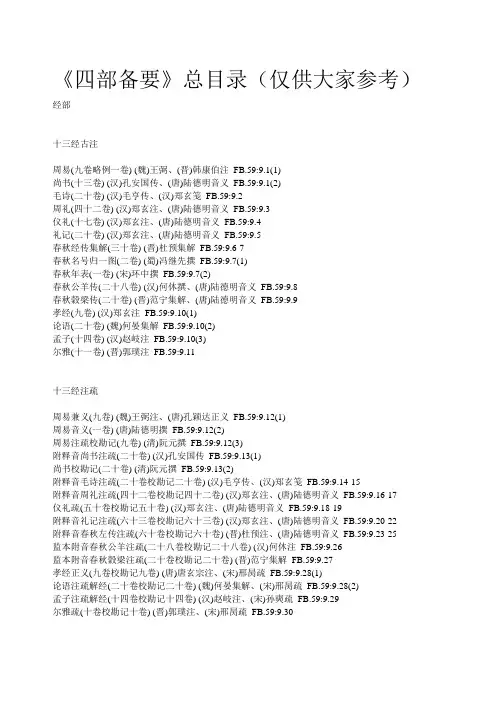

四部备要:这部丛书收书336种,依经、史、子、集四部分类,用丁氏仿宋活字排印,个别影印。

这部丛书性质和《四部丛刊》相仿,但《四部丛刊》着眼于选择宋元明珍本影印,而《四部备要》则偏重于实用——选印较有代表性的校本、注本,可以说是学习和研究古代文献的常备书籍。

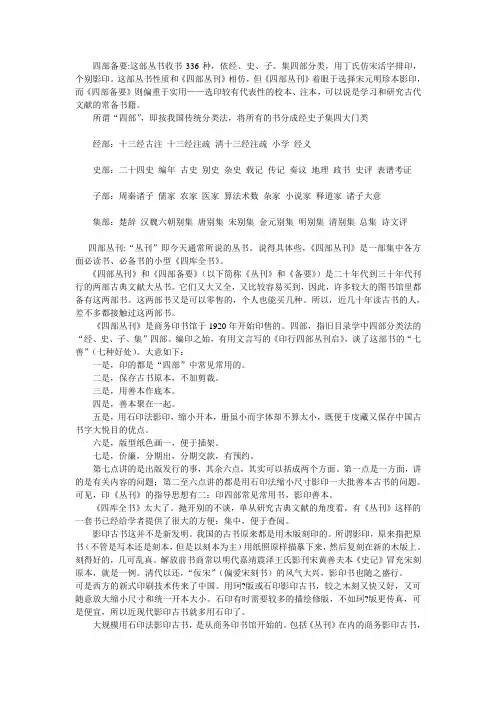

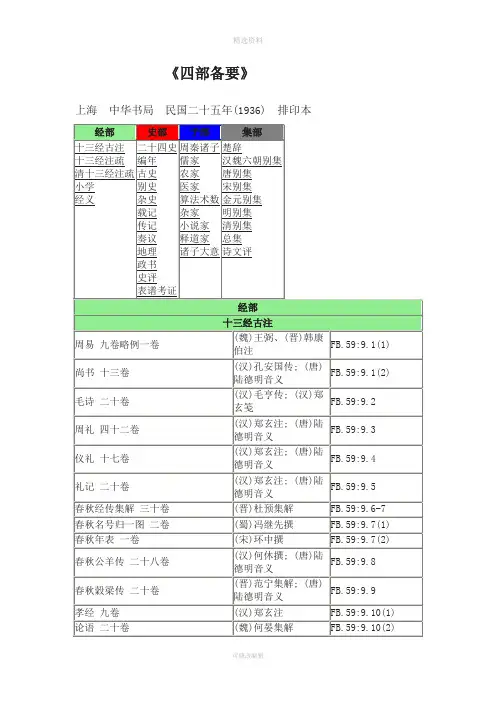

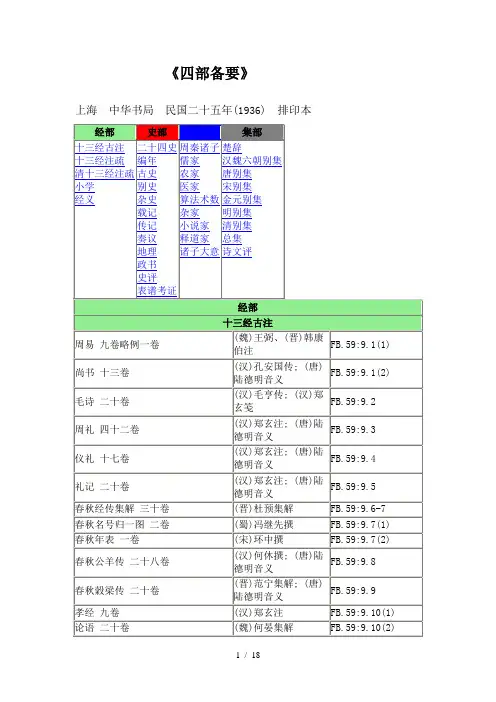

所谓“四部”,即按我国传统分类法,将所有的书分成经史子集四大门类经部:十三经古注十三经注疏清十三经注疏小学经义史部:二十四史编年古史别史杂史载记传记奏议地理政书史评表谱考证子部:周秦诸子儒家农家医家算法术数杂家小说家释道家诸子大意集部:楚辞汉魏六朝别集唐别集宋别集金元别集明别集清别集总集诗文评四部丛刊:“丛刊”即今天通常所说的丛书。

说得具体些,《四部丛刊》是一部集中各方面必读书、必备书的小型《四库全书》。

《四部丛刊》和《四部备要》(以下简称《丛刊》和《备要》)是二十年代到三十年代刊行的两部古典文献大丛书。

它们又大又全,又比较容易买到,因此,许多较大的图书馆里都备有这两部书。

这两部书又是可以零售的,个人也能买几种。

所以,近几十年读古书的人,差不多都接触过这两部书。

《四部丛刊》是商务印书馆于1920年开始印售的。

四部,指旧目录学中四部分类法的“经、史、子、集”四部。

编印之始,有用文言写的《印行四部丛刊启》,谈了这部书的“七善”(七种好处)。

大意如下:一是,印的都是“四部”中常见常用的。

二是,保存古书原本,不加剪裁。

三是,用善本作底本。

四是,善本聚在一起。

五是,用石印法影印,缩小开本,册虽小而字体却不算太小,既便于庋藏又保存中国古书字大悦目的优点。

六是,版型纸色画一,便于插架。

七是,价廉,分期出,分期交款,有预约。

第七点讲的是出版发行的事,其余六点,其实可以括成两个方面。

第一点是一方面,讲的是有关内容的问题;第二至六点讲的都是用石印法缩小尺寸影印一大批善本古书的问题。

可见,印《丛刊》的指导思想有二:印四部常见常用书,影印善本。

《四库全书》太大了。

抛开别的不谈,单从研究古典文献的角度看,有《丛刊》这样的一套书已经给学者提供了很大的方便:集中,便于查阅。

《四部备要》总目录(仅供大家参考)经部十三经古注周易(九卷略例一卷) (魏)王弼、(晋)韩康伯注FB.59:9.1(1)尚书(十三卷) (汉)孔安国传、(唐)陆德明音义FB.59:9.1(2)毛诗(二十卷) (汉)毛亨传、(汉)郑玄笺FB.59:9.2周礼(四十二卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.3仪礼(十七卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.4礼记(二十卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.5春秋经传集解(三十卷) (晋)杜预集解FB.59:9.6-7春秋名号归一图(二卷) (蜀)冯继先撰FB.59:9.7(1)春秋年表(一卷) (宋)环中撰FB.59:9.7(2)春秋公羊传(二十八卷) (汉)何休撰、(唐)陆德明音义FB.59:9.8春秋穀梁传(二十卷) (晋)范宁集解、(唐)陆德明音义FB.59:9.9孝经(九卷) (汉)郑玄注FB.59:9.10(1)论语(二十卷) (魏)何晏集解FB.59:9.10(2)孟子(十四卷) (汉)赵岐注FB.59:9.10(3)尔雅(十一卷) (晋)郭璞注FB.59:9.11十三经注疏周易兼义(九卷) (魏)王弼注、(唐)孔颖达正义FB.59:9.12(1)周易音义(一卷) (唐)陆德明撰FB.59:9.12(2)周易注疏校勘记(九卷) (清)阮元撰FB.59:9.12(3)附释音尚书注疏(二十卷) (汉)孔安国传FB.59:9.13(1)尚书校勘记(二十卷) (清)阮元撰FB.59:9.13(2)附释音毛诗注疏(二十卷校勘记二十卷) (汉)毛亨传、(汉)郑玄笺FB.59:9.14-15附释音周礼注疏(四十二卷校勘记四十二卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.16-17仪礼疏(五十卷校勘记五十卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.18-19附释音礼记注疏(六十三卷校勘记六十三卷) (汉)郑玄注、(唐)陆德明音义FB.59:9.20-22附释音春秋左传注疏(六十卷校勘记六十卷) (晋)杜预注、(唐)陆德明音义FB.59:9.23-25监本附音春秋公羊注疏(二十八卷校勘记二十八卷) (汉)何休注FB.59:9.26监本附音春秋穀梁注疏(二十卷校勘记二十卷) (晋)范宁集解FB.59:9.27孝经正义(九卷校勘记九卷) (唐)唐玄宗注、(宋)邢昺疏FB.59:9.28(1)论语注疏解经(二十卷校勘记二十卷) (魏)何晏集解、(宋)邢昺疏FB.59:9.28(2)孟子注疏解经(十四卷校勘记十四卷) (汉)赵岐注、(宋)孙奭疏FB.59:9.29尔雅疏(十卷校勘记十卷) (晋)郭璞注、(宋)邢昺疏FB.59:9.30清十三经注疏周易述(二十一卷) (清)惠栋撰FB.59:9.31(1)周易述补(四卷) (清)江藩撰FB.59:9.31(2)周易述补(五卷) (清)李林松撰FB.59:9.31(3)尚书今古文注疏(三十卷) (清)孙星衍撰FB.59:9.32毛诗传笺通释(三十二卷) (清)马瑞辰撰FB.59:9.33-34周礼正义(八十六卷) (清)孙诒让撰FB.59:9.35-38仪礼正义(四十卷) (清)胡培翚撰、(清)杨大堉补FB.59:9.39-40礼记训纂(四十九卷) (清)朱彬辑FB.59:9.41春秋左传诂(二十卷) (清)洪亮吉撰FB.59:9.42-43公羊义疏(七十六卷) (清)陈立撰FB.59:9.44-46穀梁补注(二十四卷) (清)钟文烝撰FB.59:9.47孝经郑注疏(二卷) (清)皮锡瑞撰FB.59:9.48(1)论语正义(二十四卷附录一卷) (清)刘宝楠撰、(清)刘恭冕补FB.59:9.48(2)孟子正义(三十卷) (清)焦循撰FB.59:9.49-50尔雅郭注义疏(三卷) (清)郝懿行撰FB.59:9.51四书集注(十九卷) (宋)朱熹撰FB.59:9.52(1)大学(一卷) (宋)朱熹章句FB.59:9.52(2)中庸(一卷) (宋)朱熹章句FB.59:9.52(3)论语(十卷) (宋)朱熹集注FB.59:9.52(4)孟子(七卷) (宋)朱熹集注FB.59:9.52(5)小学说文解字(十五卷) (汉)许慎撰、(宋)徐铉校定FB.59:9.53-54说文解字通释(四十卷校勘记三卷) (宋)徐锴撰、(清)承培元校FB.59:9.55说文解字(十五卷六书音韵表五卷) (清)段玉裁注并撰FB.59:9.56-58说文通检(十四卷卷首一卷卷末一卷) (清)黎永椿编FB.59:9.59(1)大广益会玉篇(三十卷) (梁)顾野王撰、(唐)孙强增字FB.59:9.59(2)广韵(五卷校札一卷) (宋)陈彭年等修、(清)黎庶昌校FB.59:9.60集韵(十卷) (宋)丁度等修FB.59:9.61小尔雅义证(十三卷补遗一卷) (清)胡承珙撰FB.59:9.62(1)〓轩使者绝代语释别国方言(十三卷) (汉)扬雄住撰、(清)戴震疏FB.59:9.62(2) 广雅疏证(十卷) (清)王念孙撰、(清)王引之述FB.59:9.63经义董子春秋繁露(十七卷附录一卷) (汉)董仲舒撰、(清)卢文弨校FB.59:9.64经义考(三百卷目录二卷) (清)朱彝尊撰FB.59:9.65-70经义述闻(三十二卷) (清)王引之撰FB.59:9.71-72******************************史部二十四史史记(一百三十卷补史记一卷史记正义论例一卷附考证) (汉)司马迁著FB.59:9.73-77 前汉书(一百卷附考证) (汉)班固撰、(唐)颜师古注FB.59:9.78-84后汉书(一百二十卷附考证) (南朝宋)范晔撰、(唐)李贤注FB.59:9.85-90三国志(六十五卷附考证) (晋)陈寿撰、(南朝宋)裴松之注FB.59:9.91-94晋书(一百三十卷音义三卷附考证) (唐)唐太宗撰、(唐)何超音FB.59:9.95-98宋书(一百卷附考证) (梁)沈约撰FB.59:9.99-101南齐书(五十九卷附考证) (梁)萧子显撰FB.59:9.102-103梁书(五十六卷附考证) (唐)姚思廉撰FB.59:9.104陈书(三十六卷附考证) (唐)姚思廉撰FB.59:9.105魏书(一百十四卷附考证) (北齐)魏收撰FB.59:9.106-109北齐书(五十卷附考证) (唐)李百药撰FB.59:9.110周书(五十卷附考证) (唐)令狐德〓等撰FB.59:9.111隋书(八十五卷附考证) (唐)魏征、(唐)长孙无忌等撰FB.59:9.112-114南史(八十卷附考证) (唐)李延寿撰FB.59:9.115-117北史(一百卷附考证) (唐)李延寿撰FB.59:9.118-121旧唐书(二百卷附考证) (五代)刘昫等撰FB.59:9.122-127唐书(二百二十五卷释音二十五卷附考证) (宋)欧阳修撰FB.59:9.128-134旧五代史(一百五十卷附考证) (宋)薛居正等撰FB.59:9.135-137五代史(七十四卷附考证) (宋)欧阳修撰、(宋)徐无党注FB.59:9.138宋史(四百九十六卷目录三卷附考证) (元)脱脱等撰FB.59:9.139-154辽史(一百十六卷附考证) (元)脱脱等撰FB.59:9.155-156金史(一百三十五卷附考证) (元)脱脱等撰FB.59:9.157-160(1)钦定金国语解(一卷) (清)张廷玉等纂FB.59:9.160(2)元史(二百十卷附考证目录二卷) (明)宋濂、(明)王祎等撰FB.59:9.161-166明史(三百三十二卷目录四卷) (清)张廷玉等撰FB.59:9.167-176编年资治通鉴(二百九十四卷附表一卷) (宋)司马光撰、(元)胡三省音注FB.59:9.177-196 资治通鉴目录(三十卷) (宋)司马光撰FB.59:9.197续资治通鉴(二百二十卷) (清)毕沅撰FB.59:9.198-210明纪(六十卷) (清)陈鹤撰FB.59:9.211-214古史逸周书(十卷校正补遗一卷附录一卷) (晋)孔晁注FB.59:9.215国语(二十一卷札记一卷考异四卷) (吴)韦昭注、(清)黄丕烈札FB.59:9.216 战国策(三十三卷札记三卷) (汉)高诱注、(清)黄丕烈札记FB.59:9.217山海经(十八卷图赞一卷订伪一卷叙录一卷) (晋)郭璞传FB.59:9.218竹书纪年(二卷) (梁)沈约注、(清)洪颐煊校FB.59:9.219(1)穆天子传(六卷附录一卷) (晋)郭璞注、(清)洪颐煊校FB.59:9.219(2)孔子家语(十卷) (魏)王肃注FB.59:9.219(3)晏子春秋(七卷音义二卷校勘记二卷) (春秋)晏婴撰、(清)孙星FB.59:9.220 越绝书(十五卷) (汉)袁康撰FB.59:9.221(1)吴越春秋(十卷) (汉)赵晔撰、(宋)徐天祜音注FB.59:9.221(2)列女传(七卷续列女传一卷) (汉)刘向撰、佚名续FB.59:9.221(3)说苑(二十卷) (汉)刘向撰FB.59:9.222别史东观汉记(二十四卷) (汉)刘珍等撰FB.59:9.223晋略(六十五卷序目一卷) (清)周济撰FB.59:9.224-225杂史唐摭言(十五卷) (五代)王定远撰FB.59:9.226(1)贞观政要(十卷) (唐)吴竞撰、(元)戈直集论FB.59:9.226(2)路史(四十七卷) (宋)罗泌著FB.59:9.227-228新编宣和遗事(前集一卷后集一卷) (宋)佚名撰FB.59:9.229(1)靖康传信录(三卷) (宋)李纲撰FB.59:9.229(2)长春真人西遊记(二卷附录一卷) (元)李志常撰FB.59:9.229(3)圣武记(十四卷) (清)魏源撰FB.59:9.230载记华阳国志(十二卷) (晋)常璩撰FB.59:9.231(1)补华阳国志三州郡县目录(一卷) (清)廖寅撰FB.59:9.231(2)十六国春秋(十六卷) (北魏)崔鸿撰FB.59:9.231(3)传记高士传(三卷) (晋)皇甫谧撰FB.59:9.231(4)国朝先正事略(六十卷) (清)李元度撰FB.59:9.232-233中兴将帅别传(三十卷) (清)朱孔彰撰FB.59:9.234奏议唐陆宣公集(二十二卷增辑二卷) (唐)陆贽撰、(清)耆英增辑FB.59:9.235地理水经注(四十卷卷首一卷附录二卷) (汉)桑钦撰、(北魏)郦道元FB.59:9.236-237 洛阳伽蓝记(五卷集证一卷) (北魏)杨炫之撰、(清)吴若准集证FB.59:9.238(1) 荆楚岁时记(一卷) (北周)宗懔撰FB.59:9.238(2)政书汉官六种(十卷) (清)孙星衍辑FB.59:9.238(3)汉官(一卷) (汉)佚名撰、(清)孙星衍校集FB.59:9.238(4)汉官解诂(一卷附汉制度一卷) (汉)王隆撰、(汉)胡广注并撰FB.59:9.238(5)汉旧仪(二卷补遗二卷) (汉)卫宏撰、(清)孙星衍校并辑补遗FB.59:9.238(6)汉官仪(二卷) (汉)应劭撰FB.59:9.238(7)汉官典职仪式选用(一卷) (汉)蔡质撰FB.59:9.238(8)汉仪(一卷) (吴)丁孚撰FB.59:9.238(9)通志略(五十二卷) (宋)郑樵撰FB.59:9.239-241钦定历代职官表(七十二卷) (清)纪昀等纂FB.59:9.242-244吾学录初编(二十四卷) (清)吴荣光撰FB.59:9.245史评史通通释(二十卷) (清)浦起龙撰FB.59:9.246读通鉴论(三十卷卷末一卷) (清)王夫之撰FB.59:9.247-248宋论(十五卷) (清)王夫之撰FB.59:9.249文史通义(八卷) (清)章学诚撰FB.59:9.250(1)校雠通义(三卷) (清)章学诚撰FB.59:9.250(2)表谱考证历代史表(五十九卷) (清)万斯同撰FB.59:9.251-252历代帝王年表(十四卷) (清)齐召南撰、(清)阮福续编FB.59:9.253(1)帝王庙谥年讳谱(一卷) (清)陆费墀撰FB.59:9.253(2)历代统纪表(十三卷) (清)段长基述、(清)段?书编FB.59:9.254-256历代疆域表(三卷) (清)段长基编、(清)段?书参注FB.59:9.257历代沿革表(三卷) (清)段长基编、(清)段?书参注FB.59:9.258-259历代纪元编(三卷卷末一卷) (清)李兆洛撰FB.59:9.260历代地理志韵编今释(二十卷) (清)李兆洛辑FB.59:9.261廿二史札记(三十六卷补遗一卷) (清)赵翼撰FB.59:9.262-263******************************子部周秦诸子荀子(二十卷校勘补遗一卷) (战国)荀况撰、(唐)杨倞注FB.59:9.264(1)孔丛子(七卷释文一卷) (汉)孔鲋撰FB.59:9.264(2)孙子十家注(十三卷叙录一卷遗说一卷) (宋)吉天保辑FB.59:9.265吴子(二卷) (战国)吴起撰FB.59:9.266(1)司马法(三卷) (春秋)司马穰苴撰FB.59:9.266(2)管子(二十四卷文评一卷) (春秋)管仲撰、(唐)房玄龄注FB.59:9.267慎子(一卷遗文一卷) (战国)慎到撰、(清)钱熙祚校并辑逸文FB.59:9.268(1)商君书(五卷附考一卷) (战国)商鞅撰、(清)严可均校FB.59:9.268(2)邓析子(一卷) (春秋)邓析撰FB.59:9.268(3)韩非子(二十卷识误三卷) (战国)韩非撰、佚名注FB.59:9.269尹文子(一卷校勘记一卷) (战国)尹文撰、(清)钱熙祚校勘FB.59:9.270(1)墨子(十六卷) (战国)墨翟撰、(清)毕沅校注FB.59:9.270(2)鬼谷子(三卷篇目考一卷附录一卷) (梁)陶宏景注、(清)秦恩复校FB.59:9.271(1) 公孙龙子(一卷) (春秋)公孙龙撰、(宋)谢希深注FB.59:9.271(2)尸子(二卷) (战国)尸佼撰、(清)孙星衍辑FB.59:9.271(3)〓冠子(三卷) (宋)陆佃解FB.59:9.271(4)燕丹子(三卷) (清)孙星衍校FB.59:9.271(5)吕氏春秋(二十六卷附考一卷) (秦)吕不韦撰、(汉)高诱注FB.59:9.272老子道德经(二卷音义一卷) (春秋)李耳撰、(晋)王弼注FB.59:9.273(1)关尹子(一卷) (战国)尹喜撰FB.59:9.273(2)列子(八卷) (战国)列御寇撰、(晋)张湛注FB.59:9.273(3)庄子(十卷) (战国)庄周撰、(晋)郭象注FB.59:9.274文子(二卷校勘记一卷) (战国)辛鈃撰、(清)钱熙祚校勘FB.59:9.275(1)文子缵义(十二卷) (元)杜道坚撰FB.59:9.275(2)意林(五卷逸文一卷附别下斋补刻宋本第六卷) (唐)马总辑FB.59:9.275(3)儒家扬子法言(十三卷音义一卷) (汉)扬雄撰、(唐)李轨注FB.59:9.276(1)新语(二卷) (汉)陆贾撰FB.59:9.276(2)新书(十卷) (汉)贾谊撰、(清)卢文弨校FB.59:9.276(3)盐铁论(十卷校勘小识一卷) (汉)桓宽撰、王先谦撰校勘小识FB.59:9.276(4)论衡(三十卷) (汉)王充撰FB.59:9.277潜夫论(十卷) (汉)王符撰、(清)汪继培笺FB.59:9.278(1)桓子新论(一卷) (汉)桓谭撰、(清)孙冯翼辑FB.59:9.278(2)申鉴(五卷) (汉)荀悦撰、(明)黄省曾注FB.59:9.279(1)人物志(三卷) (魏)刘邵撰、(北魏)刘曌? FB.59:9.279(2)中说(十卷) (隋)王通撰、(宋)阮逸注FB.59:9.279(3)明夷待访录(一卷) (清)黄宗羲撰FB.59:9.279(4)周子通书(一卷) (宋)周敦颐撰FB.59:9.279(5)二程全书(六种) (宋)程颐、(宋)程颢撰FB.59:9.280-281河南程氏遗书(二十五卷附录一卷) (宋)朱熹辑FB.59:9.280(1)河南程氏外书(十二卷) (宋)朱熹辑FB.59:9.280(2)明道文集(五卷) (宋)程颐撰FB.59:9.280(3)伊川文集八卷遗文一卷附录一卷) (宋)程颐撰FB.59:9.280(4)伊川易传(四卷) (宋)程颐撰FB.59:9.281(1)伊川经说(八卷) (宋)程颐撰FB.59:9.281(2)二程粹言(二卷) (宋)杨时订定FB.59:9.281(3)张子全书(十五卷) (宋)张载撰、(宋)朱熹注释FB.59:9.282晦庵先生朱文公集(一百卷续集十一卷别集十卷目录二卷) (宋)朱熹著FB.59:9.283-289 陆象山先生全集(三十六卷) (宋)陆九渊撰、(清)李绂评点FB.59:9.290王文成公全书(三十八卷) (明)王守仁撰FB.59:9.291-292王文成公传习录(三卷附朱子晚年定论一卷) (明)王守仁撰FB.59:9.291(1)王文成公文录(五卷) (明)王守仁撰FB.59:9.291(2)王文成公别录(十卷) (明)王守仁撰FB.59:9.291(3)王文成公外集(七卷) (明)王守仁撰FB.59:9.292(1)王文成公文录续编(六卷) (明)王守仁撰FB.59:9.292(2)王文成公年谱(三卷附录二卷) (明)钱德洪编、(明)王畿辑附录FB.59:9.292(3)王文成公世德纪(一卷附录一卷) (明)钱德洪,(明)王畿辑FB.59:9.292(4)五种遗规(十六卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.293-294养正遗规(二卷补编一卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.293(1)训俗遗规(四卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.293(2)从政遗规(二卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.294(1)教女遗规(三卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.294(2)在官法戒录(四卷) (清)陈弘谋辑FB.59:9.294(3)小学集注(六卷) (宋)朱熹撰、(明)陈选注FB.59:9.295(1)御纂性理精义(十二卷) (清)李光地等辑FB.59:9.295(2)近思录集注(十四卷) (宋)朱熹、(宋)吕祖谦撰FB.59:9.295(3)宋元学案(一百卷卷首一卷考略一卷) (清)黄宗羲撰FB.59:9.296-299明儒学案(六十二卷师说一卷) (清)黄宗羲撰FB.59:9.300-301国朝学案小识(十四卷卷末一卷) (清)唐鉴撰FB.59:9.302国朝汉学师承记(八卷) (清)江藩撰FB.59:9.303(1)国朝经师经义目录(一卷) (清)江藩撰FB.59:9.303(2)国朝宋学渊源记(二卷附记一卷) (清)江藩撰FB.59:9.303(3)风俗通义(十卷) (汉)应劭撰FB.59:9.303(4)古今注(三卷) (晋)崔豹撰FB.59:9.303(5)中华古今注(三卷) (晋)马缟撰FB.59:9.303(6)困学纪闻注(二十卷卷首一卷) (清)翁元圻撰FB.59:9.304-305日知录集释(三十二卷刊误二卷续刊误二卷) (清)顾炎武撰FB.59:9.306-308十驾斋养新录(二十卷余录三卷) (清)钱大昕撰FB.59:9.309东塾读书记(二十五卷) (清)陈澧撰FB.59:9.310农家齐民要术(十卷) (北魏)贾思勰撰FB.59:9.311(1)农桑辑要(七卷) (元)司农司撰FB.59:9.311(2)蚕事要略(一卷) (清)张行孚撰FB.59:9.311(3)医家补注黄帝内经素问(二十四卷) (唐)启玄子注、(宋)林亿等校正FB.59:9.312(1)黄帝内经素问遗篇(一卷) (宋)刘温舒原本FB.59:9.312(2)难经集注(五卷) (明)王九思,(明)王鼎象辑FB.59:9.313(1)本草经(三卷) (魏)吴普等述、(清)孙星衍FB.59:9.313(2)注解伤寒论(十卷) (汉)张仲景撰、(晋)王叔和编FB.59:9.314金匮玉函要略方论(三卷) (汉)张仲景撰、(晋)王叔和集FB.59:9.315(1)黄帝内经灵枢(十二卷) (唐)王冰注FB.59:9.315(2)算法术数周髀算经(二卷音义一卷) (汉)赵爽注、(北周)甄鸾述FB.59:9.316(1)历代长术辑要(十卷古今推步诸术考二卷) (清)汪曰桢撰FB.59:9.316(2)易林(十六卷) (汉)焦赣撰FB.59:9.317(1)集注太玄(十卷) (宋)司马光撰FB.59:9.317(2)皇极经世书绪言(八卷卷首一卷杂著一卷) (宋)邵康节撰FB.59:9.318杂家淮南子(二十一卷) (汉)刘安撰、(汉)高诱注、(清)庄逵吉校FB.59:9.319抱朴子(内篇二十卷外篇五十卷附篇一卷) (晋)葛洪撰FB.59:9.320颜氏家训(七卷壬子年重校一卷注补正一卷注补并重校一卷) (北齐)颜之推著FB.59:9.321小说家博物志(十卷) (晋)张华撰、(宋)周日用等注FB.59:9.322(1)世说新语(三卷) (南朝宋)刘义庆撰、(梁)刘孝标注FB.59:9.322(2)续世说(十二卷) (宋)孔平仲撰FB.59:9.322(3)释道家弘明集(十四卷) (梁)释僧祐撰FB.59:9.323广弘明集(四十卷) (唐)释道宣撰FB.59:9.324-325周易参同契考异(一卷) (宋)朱熹撰、(清)钱熙祚校FB.59:9.326(1)诸子大意子略(四卷) (宋)高似孙撰FB.59:9.326(2)******************************集部楚辞楚辞(十七卷) (汉)王逸章句、(宋)洪兴祖补注FB.59:9.327汉魏六朝别集蔡中郎集(十卷外纪一卷外集四卷卷末一卷) (汉)蔡邕撰FB.59:9.328曹子建集(十卷) (魏)曹植撰FB.59:9.329(1)嵇中散集(十卷) (晋)嵇康撰FB.59:9.329(2)陆士衡集(十卷) (晋)陆机撰FB.59:9.329(3)陆士龙文集(十卷) (晋)陆云撰FB.59:9.329(4)靖节先生集(十卷卷首一卷卷末一卷) (晋)陶潜撰、(清)陶澍集FB.59:9.330(1) 鲍氏集(十卷) (南朝宋)鲍照撰FB.59:9.330(2)谢宣城诗集(五卷) (齐)谢朓撰FB.59:9.331(1)梁昭明太子文集(五卷) (梁)萧统撰FB.59:9.331(2)江文通集(四卷) (梁)江淹撰、(清)梁宾辑FB.59:9.331(3)何水部集(一卷) (梁)何逊撰FB.59:9.331(4)庾子山集(十六卷总释一卷) (北周)庾信撰、(清)倪璠注并撰FB.59:9.332(1) 庾子山年谱(一卷) (清)倪璠编FB.59:9.332(2)徐孝穆全集(六卷备考一卷) (陈)徐陵撰、(清)吴兆宜笺注FB.59:9.333(1)唐别集初唐四杰文集(二十一卷) 中华书局辑FB.59:9.333(2)王勃文集(九卷) (唐)王勃撰FB.59:9.333(3)杨炯文集(七卷) (唐)杨炯撰FB.59:9.333(4)卢照邻文集(二卷) (唐)卢照邻撰FB.59:9.333(5)骆宾王文集(三卷) (唐)骆宾王撰FB.59:9.333(6)唐丞相曲江张文献公集(十二卷) (唐)张九龄撰FB.59:9.334李太白文集(三十六卷) (唐)李白撰、(清)王琦辑注FB.59:9.335-336杜工部集(二十卷卷首一卷) (唐)杜甫撰FB.59:9.337王右丞集(二十八卷卷首一卷卷末一卷) (唐)王维撰FB.59:9.338孟浩然集(四卷) (唐)孟浩然撰FB.59:9.339(1)唐元次山文集(十卷拾遗一卷) (唐)元结撰FB.59:9.339(2)颜鲁公文集(三十卷补遗一卷) (唐)颜真卿撰、(清)黄本骥编FB.59:9.340韦苏州集(十卷) (唐)韦应物撰FB.59:9.341(1)刘随州集(十卷外集一卷) (唐)刘长卿撰FB.59:9.341(2)昌黎先生集(四十卷外集十卷遗文一卷) (唐)韩愈撰FB.59:9.342-343唐柳河东集(四十五卷外集五卷遗文一卷附录一卷) (唐)柳宗元撰FB.59:9.344-345 刘宾客文集(三十卷外集十卷) (唐)刘禹锡撰FB.59:9.346孟东野诗集(十卷) (唐)孟郊撰FB.59:9.347(1)唐贾浪仙长江集(十卷) (唐)贾岛撰FB.59:9.347(2)李长吉歌诗(四卷卷首一卷外集一卷) (唐)李贺撰FB.59:9.347(3)元氏长庆集(六十卷集外文章一卷) (唐)元稹撰FB.59:9.348白香山诗长庆集(二十卷后集十七卷别集一卷补遗二卷) (唐)白居易撰FB.59:9.349-350樊川诗集(四卷别集一卷外集一卷补遗一卷) (唐)杜牧撰FB.59:9.351玉溪生诗笺注(六卷玉溪生诗详注补一卷) (唐)李商隐撰FB.59:9.352樊南文集详注(八卷附补) (唐)李商隐撰、(清)冯浩编订FB.59:9.353樊南文集补编(十二卷玉溪生年谱订误一卷) (唐)李商隐撰FB.59:9.354温飞卿诗集(七卷别集一卷集外诗一卷) (唐)温庭筠撰FB.59:9.355(1)唐女郎鱼玄机诗(一卷) (唐)鱼玄机撰FB.59:9.355(2)宋别集徐公文集(二十卷补遗一卷校记一卷) (宋)徐铉撰FB.59:9.356(1)林和靖诗集(四卷拾遗一卷附录一卷) (宋)林逋撰FB.59:9.356(2)苏学士文集(十六卷) (宋)苏舜钦撰FB.59:9.357(1)司马温公文集(十四卷卷首一卷) (宋)司马光撰FB.59:9.357(2)宛陵先生文集(六十卷) (宋)梅尧臣撰FB.59:9.360欧阳文忠全集(一百五十三卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.361-364庐陵欧阳文忠公年谱(一卷) (宋)胡柯编FB.59:9.361(1)居士集(五十卷外集二十五卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.361(2)易童子问(三卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.362(2)外制集(三卷内制集八卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.362(3)表奏书启四六集(七卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(2)欧阳文忠公奏议(十八卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(3)河东奉使奏草(二卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(4)河北奉使奏草(二卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(5)欧阳文忠公奏事录(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(6)欧阳文忠公濮议(四卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(7)崇文总目叙释(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.363(8)于役志(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(1)归田录(二卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(2)欧阳文忠公诗话(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(3)笔说(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(4)试笔(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(5)近体乐府(三卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(6)集古录跋尾(十卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(7)欧阳文忠公书简(十卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(8)欧阳文忠全集附录(五卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.364(9)嘉祐集(十五卷) (宋)苏洵撰FB.59:9.365东坡集(四十卷) (宋)苏轼撰FB.59:9.366-369栾城集(五十卷后集二十四卷三集十卷) (宋)苏辙撰FB.59:9.370-372斜川集(六卷附录二卷订误一卷) (宋)苏过撰、(清)吴长元订误FB.59:9.373临川先生文集(一百卷) (宋)王安石撰FB.59:9.374-376山谷诗集注(二十卷外集诗注十七卷别集诗注二卷) (宋)黄庭坚撰FB.59:9.377-378 后山先生集(二十四卷) (宋)陈师道撰FB.59:9.379淮海集(十七卷后集二卷词一卷补遗一卷续补遗一卷考证一卷) (宋)秦观著FB.59:9.380增广笺注简斋诗集(三十卷无住词一卷外集一卷正误一卷) (宋)陈与义撰FB.59:9.381诚斋集(四十二卷) (宋)杨万里著FB.59:9.382剑南诗稿(八十五卷放翁逸稿一卷) (宋)陆游撰FB.59:9.383-385渭南文集(五十卷) (宋)陆游撰FB.59:9.386南唐书(十八卷音释一卷) (宋)陆游撰、(元)戚光音释FB.59:9.387水心文集(二十九卷) (宋)叶适撰FB.59:9.388龙川文集(三十卷卷首一卷补遗一卷附录二卷) (宋)陈亮撰FB.59:9.389张子野词(二卷补遗二卷校记一卷) (宋)张先撰、朱孝臧撰校记FB.59:9.390(1)片玉集(十卷校记一卷) (宋)周邦彦撰、(宋)陈元龙集注FB.59:9.390(2)石湖词(一卷补遗一卷校记二卷) (宋)范成大撰、朱孝臧撰校记FB.59:9.390(3)稼杆长短句(十二卷补遗一卷补遗校记一卷) (宋)辛弃疾撰FB.59:9.390(4)白石道人诗集(二卷集外诗一卷附录一卷附录补遗一卷) (宋)姜夔撰FB.59:9.390(5) 白石道人诗说(一卷) (宋)姜夔撰FB.59:9.390(6)白石道人歌曲(四卷别集一卷) (宋)姜夔撰FB.59:9.390(7)白石道人诗词评论(一卷) (清)许增辑FB.59:9.390(8)白石道人逸事(一卷补遗一卷) (清)佚名辑FB.59:9.390(9)梦窗词集(一卷补一卷小笺一卷) (宋)吴文英撰、朱孝臧撰小笺FB.59:9.391(1)蘋洲渔笛谱(二卷集外词一卷校记一卷) (宋)周密撰FB.59:9.391(2)山中白云(八卷附录一卷校记一卷) (宋)张炎撰、(清)江昱疏证FB.59:9.391(3)花外集(一卷附录一卷) (宋)王沂孙撰FB.59:9.391(4)金元别集元遗山诗集笺注(十四卷附录一卷补载一卷) (金)元好问撰FB.59:9.392(1)元遗山年谱(一卷) (清)施国祁编FB.59:9.392(2)清容居士集(五十卷目录二卷札记一卷) (元)袁桷撰FB.59:9.393-394道园学古录(五十卷) (元)虞集撰FB.59:9.395-396铁崖乐府注(十卷咏史注八卷逸编注八卷) (元)杨维桢撰FB.59:9.397(1)贞居词(一卷补遗一卷) (元)张雨撰FB.59:9.397(2)蜕岩词(二卷) (元)张翥撰FB.59:9.397(3)明别集宋文宪公全集(五十三卷卷首四卷) (明)宋濂撰FB.59:9.398-400青丘高季迪先生诗集(十八卷遗诗一卷扣舷集一卷凫藻集五卷) (明)高启撰FB.59:9.401-402 方正学先生逊志斋集(二十四卷) (明)方孝孺撰FB.59:9.403-404震川先生集(三十卷别集十卷) (明)归有光撰FB.59:9.405-406清别集亭林诗集(五卷文集六卷余集一卷) (清)顾炎武撰FB.59:9.407南雷文定集(前集十卷后集四卷三集三卷诗历四卷附录一卷) (清)黄宗羲撰FB.59:9.408姜斋文集(十卷) (清)王夫之撰FB.59:9.409(1)壮悔堂文集(十卷遗稿一卷年谱一卷) (清)侯方域撰FB.59:9.409(2)吴诗集览(二十卷谈薮二卷补注二十卷) (清)吴伟业撰FB.59:9.410-411曝书亭集(八十卷附录一卷) (清)朱彝尊撰FB.59:9.412-414渔洋山人精华录训纂(十卷) (清)王士禛撰、(清)惠栋训纂FB.59:9.415-416安雅堂诗(一卷未刻稿五卷入蜀集一卷) (清)宋琬撰FB.59:9.417饴山诗集(二十卷文集十二卷附录一卷) (清)赵执信撰FB.59:9.418莲洋集(二十卷附录一卷) (清)吴雯撰FB.59:9.419敬业堂诗集(五十卷续集六卷) (清)查慎行撰FB.59:9.420-421望溪先生文集(十八卷集外文十卷补遗二卷) (清)方苞撰FB.59:9.422-423樊榭山房集(十卷) (清)厉鹗撰FB.59:9.424-425小仓山房诗集(三十七卷诗集补遗二卷文集三十五卷外集八卷) (清)袁枚撰FB.59:9.426-428 戴东原集(十二卷覆校札记一卷) (清)戴震撰、(清)段玉裁撰FB.59:9.429(1)述学(内篇三卷外篇一卷补遗一卷别录一卷春秋述义一卷) (清)汪中撰FB.59:9.429(2)卷施阁文(甲集十卷乙集八卷诗二十卷) (清)洪亮吉撰FB.59:9.430-431更生斋文(甲集四卷乙集四卷诗八卷诗余二卷) (清)洪亮吉撰FB.59:9.432(1)骈俪文(三卷) (清)孔广森撰FB.59:9.432(2)惜抱轩文集(十六卷) (清)姚鼐著FB.59:9.433-434大云山房文稿(初集四卷二集四卷言事二卷补编一卷) (清)恽敬撰FB.59:9.435(1)茗柯文(初编一卷二编二卷三编一卷四编一卷词一卷) (清)张惠言撰FB.59:9.435(2) 唐确慎公集(十卷卷首一卷卷末一卷) (清)唐鉴撰FB.59:9.436定盦文集(三卷) (清)龚自珍撰FB.59:9.437曾文正公诗集(三卷) (清)曾国藩撰FB.59:9.438(1)曾文正公文集(三卷) (清)曾国藩撰FB.59:9.438(2)巢经巢文集(六卷诗集九卷诗后集四卷遗诗一卷附录一卷) (清)郑珍撰FB.59:9.439(1)定山堂诗余(四卷) (清)龚鼎孳撰FB.59:9.439(2)珂雪词(二卷补遗一卷) (清)曹贞吉撰FB.59:9.440(1)湖海楼词集(三十卷) (清)陈维嵩撰FB.59:9.440(2)弹指词(二卷) (清)顾贞观撰FB.59:9.441(1)纳兰词(五卷补遗一卷) (清)纳兰性德撰FB.59:9.441(2)灵芬馆词四种(七卷) (清)郭麟撰FB.59:9.441(3)蘅梦词(二卷) (清)郭麟撰FB.59:9.441(4)浮眉楼词(二卷) (清)郭麟撰FB.59:9.441(5)忏余绮语(二卷) (清)郭麟撰FB.59:9.441(6)爨余词(一卷) (清)郭麟撰FB.59:9.441(7)总集文选(六十卷考异十卷) (梁)昭明太子辑、(唐)李善注FB.59:9.442-445六朝文絜(四卷) (清)许梿评辑FB.59:9.446古文辞类纂(七十五卷校勘记一卷附录一卷) (清)姚鼐辑FB.59:9.447-448骈体文钞(三十一卷) (清)李兆洛辑、(清)谭献评FB.59:9.449-450续古文辞类纂(二十八卷) (清)黎庶昌辑FB.59:9.451-453经史百家杂抄(二十六卷) (清)曾国藩辑FB.59:9.454-455乐府诗集(一百卷) (宋)郭茂倩辑FB.59:9.456-458玉台新咏(十卷) (陈)徐陵辑、(清)吴兆宜注FB.59:9.459古诗选(三十二卷) (清)王士禛辑FB.59:9.460古诗源(十四卷) (清)沈德潜辑FB.59:9.461(1)五言今体诗抄(九卷) (清)姚鼐辑FB.59:9.461(2)七言今体诗抄(九卷) (清)姚鼐辑FB.59:9.461(3)十八家诗抄(二十八卷) (清)曾国藩辑FB.59:9.462-464花间集(十卷) (五代)赵崇祚辑FB.59:9.465(1)草堂诗余(四卷) (宋)武陵逸史编FB.59:9.465(2)绝妙好词笺(七卷续抄一卷续抄补录一卷) (宋)周密辑FB.59:9.466词综(三十八卷) (清)朱彝尊辑FB.59:9.467(1)明词综(十二卷) (清)王昶辑FB.59:9.467(2)国朝词综(四十八卷) (清)王昶辑FB.59:9.468国朝词综二集(八卷) (清)王昶辑FB.59:9.469(1)国朝词综续编(二十四卷) (清)黄燮清辑FB.59:9.469(2)宋六十名家词(六十一种) (明)毛晋辑FB.59:9.470-472珠玉词(一卷) (宋)晏殊撰FB.59:9.470(1)六一词(一卷) (宋)欧阳修撰FB.59:9.470(2)乐章集(一卷) (宋)柳永撰FB.59:9.470(3)东坡词(一卷) (宋)苏轼撰FB.59:9.470(4)山谷词(一卷) (宋)黄庭坚撰FB.59:9.470(5)淮海词(一卷) (宋)秦观撰FB.59:9.470(6)小山词(一卷) (宋)晏几道撰FB.59:9.470(7)东堂词(一卷) (宋)毛滂撰FB.59:9.470(8)放翁词(一卷) (宋)陆游撰FB.59:9.470(9)稼轩词(四卷) (宋)辛弃疾撰FB.59:9.470(10)片玉词(二卷补遗一卷) (宋)周邦彦撰FB.59:9.470(11)梅溪词(一卷) (宋)史达祖撰FB.59:9.470(12)白石词(一卷) (宋)姜夔撰FB.59:9.470(13)石林词(一卷) (宋)叶梦得撰FB.59:9.470(14)酒边词(二卷) (宋)向子諲撰FB.59:9.471(1)溪堂词(一卷) (宋)谢逸撰FB.59:9.471(2)樵隐词(一卷) (宋)毛〓撰FB.59:9.471(3)竹山词(一卷) (宋)蒋捷撰FB.59:9.471(4)书舟词(一卷) (宋)程垓撰FB.59:9.471(5)坦庵词(一卷) (宋)赵师使撰FB.59:9.471(6)惜香乐府(十卷) (宋)赵长卿撰FB.59:9.471(7)西樵语业(一卷) (宋)杨炎正撰FB.59:9.471(8)竹屋痴语(一卷) (宋)高观国撰FB.59:9.471(9)梦窗(甲稿一卷乙稿一卷丙稿一卷丁稿一卷绝笔一卷补遗一卷) (宋)吴文英撰FB.59:9.471(10) 近体乐府(一卷) (宋)周必大撰FB.59:9.471(11)竹斋诗余(一卷) (宋)黄机撰FB.59:9.471(12)金谷遗音(一卷) (宋)石孝友撰FB.59:9.471(13)散花庵词(一卷) (宋)黄升撰FB.59:9.471(14)和清真词(一卷) (宋)方千里撰FB.59:9.471(15)后村别调(一卷) (宋)刘克庄撰FB.59:9.471(16)芦川词(一卷) (宋)张元干撰FB.59:9.472(1)于湖词(三卷) (宋)张孝祥撰FB.59:9.472(2)〓水词(一卷) (宋)程〓撰FB.59:9.472(3)友古词(一卷) (宋)蔡伸撰FB.59:9.472(4)龙洲词(一卷) (宋)刘过撰FB.59:9.472(5)初寮词(一卷) (宋)王安中撰FB.59:9.472(6)龙川词(一卷补一卷) (宋)陈亮撰FB.59:9.472(7)姑溪词(一卷) (宋)李之仪撰FB.59:9.472(8)归愚词(一卷) (宋)葛立方撰FB.59:9.472(9)石屏词(一卷) (宋)戴复古撰FB.59:9.472(10)海野词(一卷) (宋)曾觌撰FB.59:9.472(11)逃禅词(一卷) (宋)杨无咎撰FB.59:9.472(12)空同词(一卷) (宋)洪瑹撰FB.59:9.472(13)。

四部分類法四部分類“經史子集”是古代人將古籍按內容區分的四大部類。

一些大型的古籍叢書往往囊括四部,並用以命名,如《四庫全書》、《四部叢刊》、《四部備要》等,可見四部分類對古籍的重要意義。

經:經書,是指儒家經典著作;史:史書,即正史;子:先秦百家著作,宗教;集:文集,即詩詞彙編。

泛指我國古代典籍。

壹經部贰史部叁子部肆集部經部學類等十個大類,其中禮類又分周禮、儀禮、禮記、三禮總義、通禮、雜禮書六屬,小學類又分訓詁、字書、韻書三屬;十三經:是指在南宋時期形成的十三部儒家經典。

分別是《詩經》、《尚書》、《周禮》、《儀禮》、《禮記》、《周易》、《左傳》、《公羊傳》、《谷梁傳》、《論語》、《爾雅》、《孝經》、《孟子》。

十三經注疏:注和疏的並稱。

注,對經書字句的注解,又稱傳、箋、解、章句等;疏,對注的注解,又稱義疏、正義、疏義等。

注、疏內容關乎經籍中文字正假、語詞意義、音讀正訛、語法修辭,以及名物、典制、史實等。

經學史及小學類:經學史即經學歷史,小學類分訓詁、字書、韻書。

西漢時稱“文字學”為“小學”,唐宋以後又稱“小學”為字學。

讀書必先識字,掌握字形、字音、字義,學會並使用。

部工六屬,目錄類又分經籍、金石二屬。

正史:指《史記》、《漢書》等以帝王本紀為綱的紀傳體史書。

紀事本末:是史書體裁之一。

以歷史事件為綱,將重要史實分別列目,獨立成篇,各篇又按年月順序編寫。

創始于南宋袁樞的《通鑒紀事本末》。

編年:按年代順序編排史料、著作等。

雜史:舊時區別于紀傳、編年、紀事本末的一種史書體載。

或記一時見聞,或記一事始末,或只是一家私記,但均帶有歷史掌故性質。

別史:圖書四部分類中史部的一目。

指不屬於正史、雜史的史書。

詔令奏議:詔令,文體名。

古代帝王、皇太后或皇后所發命令、文告的總稱。

包括冊文、制、敕、詔、誥、策令、璽書、教、諭等。

奏議,文體名。

古代臣下上奏帝王的各類文字的統稱,包括表、奏、疏、議、上書、封事等。

傳記:亦單稱傳。

記載人物事蹟的文字。

藏医巨著《四部医典》概论《四部医典》是继《医学大全》、《无畏的武器》、《月王药诊》等代表名著之后的一部藏医学经典著作,藏文原名《华丹据悉》。

全名为《甘露要义八支密决窍续》、《四部医典》系原著简称,意即全书由四部分组成。

第一部:《总则本》共六章,有彩色挂图4幅,它概括论述了人体的生理、病理、论断及治疗。

第二部《论述本》共31章,有彩图35幅,主要论述了人体生理解剖病因和规律,诊断方法和治疗原则,药物的性味功效。

第三部《密决本》共92章,有彩色挂图16幅,专门论述各种疾病的诊断和治疗。

第四部:《后序本》共27章,有彩图24幅,主讲脉诊和尿诊,药物剂型配方和功效。

这是一部古代藏医药学巨著,治用至今是藏医药人员的经典读物。

《四部医典》是公元8世纪著名藏医学家宇妥·元丹贡布等所著。

他们吸收了《医学大全》、《无畏的武器》(均失传)和《月王药诊》等著作的精华,并总结了藏医药的临床经验,亦吸收了中医药学,天竺和大食医药学的内容,用了10年的时间,于公元773~783年著成。

《四部医典》全书156章,原著是用9个字一句的藏文写成的韵体文,全书内容丰富,篇幅较多,但归纳起来有5个方面:①基础理论;②生理和解剖;③疾病的诊断方法;④治疗原则和方法;⑤药学基础理论和用药原则。

藏医学基础理论:藏医理论认为,人体内存在三大因素:“龙”(气),“赤巴”(胆),“培根”(涎);七大物质基础;即:饮食精微,血、肉、脂肪,骨、骨髓,精;三种排泄物,即:大便、小便、汗。

三大因素支配着七大物质基础及三种排泄,即:大便、小便、汗。

三大因素支配着七大物质基础及三种排泄物的运动变化。

在一定条件下,上述三者保持相互协调,维持人体正常的生量功能活动。

生理功能和活动:《四部医典》中关于人体生理解剖方面记载得比较详细。

对五脏(心、肝、脾、肺、肾)六腑(胃、大肠、小肠、胆、膀胱、精府),肌肉、脉络(血管和神经)的位置、数目均有记叙和绘图,在生理方面,主要对月经周期,胚胎发育、分娩、神经和消化系统的功能等作了详细论述。

古籍具体分类“经史子集”是中国古籍按内容区分的四大部类。

一些大型的古籍丛书往往囊括四部,并用以命名,如《四库全书》、《四部丛刊》、《四部备要》等,可见四部分类对古籍的重要意义。

下面就由小编为你介绍古籍具体分类吧!经部经部收录儒家“十三经”及相关著作,包括易类、书类、诗类、礼类、春秋类、孝经类、五经总义类、四书类、乐类、小学类等10个大类,其中礼类又分周礼、仪礼、礼记、三礼总义、通礼、杂礼书6属,小学类又分训诂、字书、韵书3属;十三经:是指在南宋形成的十三部儒家经典。

分别是《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《周易》、《左传》、《公羊传》、《谷梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》。

十三经注疏:注和疏的并称。

注,对经书字句的注解,又称传、笺、解、章句等;疏,对注的注解,又称义疏、正义、疏义等。

注、疏内容关乎经籍中文字正假、语词意义、音读正讹、语法修辞,以及名物、典制、史实等。

经学史及小学类:经学史即经学历史,小学类分训诂、字书、韵书。

西汉时称“文字学”为“小学”,唐宋以后又称“小学”为字学。

读书必先识字,掌握字形、字音、字义,学会使用。

史部史部收录史书,包括正史类、编年类、纪事本末类、杂史类、别史类、诏令奏议类、传记类、史钞类、载记类、时令类、地理类、职官类、政书类、目录类、史评类等15个大类,其中诏令奏议类又分诏令、奏议2属,传记类又分圣贤、名人、总录、杂录、别录5属,地理类又分宫殿疏、总志、都会郡县、河渠、边防、山川、古迹、杂记、游记、外记10属,职官类又分官制、官箴2属,政书类又分通制、典礼、邦计、军政、法令、考工6属,目录类又分经籍、金石2属;正史:指《史记》、《汉书》等以帝王本纪为纲的纪传体史书。

清乾隆年间诏定二十四史为正史,1921年北洋军阀政府又增《新元史》,合称《二十五史》,不久,又将《清史稿》合编其中,合称《二十六史》。

编年:按年代顺序编排史料、著作等。

纪事本末:史书体裁之一。

四部宗义要略》(敦珠宁波车)小乘◇毘婆沙部声闻乘中,毘婆沙部说一切所知可分为五类,即色法、心法、心所有法、不相应行法、无为法。

此五类法中,初色法者,若于缘一事物时,其由极微所组成之粗色能被破坏,令粗色概念失坏;或经理智分析,令粗色概念失坏,则此色法是为世俗谛性相。

若粗色法虽坏,而其概念不失,此则为胜义谛性相。

此如《阿毘达磨俱舍论》(释分别圣道果人品第六)云——若破无彼智由智除余尔俗谛如瓶水异此名真谛毘婆沙师云:自胜义而言,世俗虽无自性,然却为谛所有。

以彼宗遍许一切法为谛实有故。

【释】毘婆沙(Vaibhasika)即说一切有部。

许一切法三世实有。

于色法,如瓶,经分析后知其本质为土,故(瓶)的概念即受破坏,如是说瓶虽谛实有(实有瓶的存在),但其实体则仅为世俗谛定义下的实有。

然而如极微、心识等,既不受破坏,亦能经得起理智分析而其概念不失坏,此即被认为是实体有,即胜义谛定义下的实有。

二者心法,指能缘外境之前五识,及意识。

【释】前五识即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识等。

所缘外境,相应为色、声、香、味、触。

前五识与意识,为六识聚。

此即不许有第七末那识及第八阿赖耶识。

三者指受、想等五十一心所法,与心王(即心法)同时攀缘外境。

当诸根(如眼)缘外境时,心及心所具所缘平等、伺察平等、时平等、所依平等,事平等五者。

如是,则了悟外境之心识、能知外境差别之心所,遂同时生起,亦同时对外境了别。

是故,除能明证外境之心识及心所外,别无所谓本觉。

【释】此谓心所法与心识同时起五种功能,如是解释心所法的机理。

此即攀缘同一外境;攀缘时起同样的行相;攀缘时无先后分别;藉相同的根(器官)来攀缘;对外境的实体同一认识。

这种说法与唯识宗不同。

以五平等故,心及心所便非刹那生灭不可,否则即成相违。

亦即于攀缘时心及心所生起(活动),然而其作用则相续,前一攀缘心及心所即行止灭,刹那由另一心识心所来代替。

由是毘婆沙部便不能承认有本觉,即不能承认有本来清净心,盖若刹那生灭,此本来心识亦必生灭,生灭即不能说是本来。

《四部丛刊》、《四部备要》与《四库全书》《四部丛刊》、《四部备要》与《四库全书》2017-10-07 20:00《四部丛刊》:所谓“四部”,即按我国传统分类法,将所有的书分成经史子集四大门类,“丛刊”即今天通常所说的丛书。

说得具体些,《四部丛刊》是一部集中各方面必读书、必备书的小型《四库全书》。

《四部备要》:这部丛书收书336种,依经、史、子、集四部分类,用丁氏仿宋活字排印,个别影印。

这部丛书性质和《四部丛刊》相仿,但《四部丛刊》着眼于选择宋元明珍本影印,而《四部备要》则偏重于实用——选印较有代表性的校本、注本,可以说是学习和研究古代文献的常备书籍。

1936年,中华书局出版《四部备要书目提要》,共四卷。

这是《四部备要》的书目,也可以看作是一部举要书目,一部古籍解题书目。

书目按经史子集分类排列,前有“总目”以备检查。

经部:十三经古注十三经注疏清十三经注疏小学经义史部:二十四史编年古史别史杂史载记传记奏议地理政书史评表谱考证子部:周秦诸子儒家农家医家算法术数杂家小说家释道家诸子大意集部:楚辞汉魏六朝别集唐别集宋别集金元别集明别集清别集总集诗文评《四库全书》:丛书名。

清乾隆时编纂。

1772年开始,经十年编成。

中国古代最大的一部官修书,也是中国古代最大的一部丛书,分经、史、子、集四部,故名四库。

据文津阁藏本,该书共收录古籍三千五百零三(3503)种、七万九千三百三十七(79337)卷、装订成三万六千余册。

保存了丰富的文献资料。

“四库”之名,源于初唐,初唐官方藏书分为经史子集四个书库,号称“四部库书”,或“四库之书”。

经史子集四分法是古代图书分类的主要方法,它基本上囊括了古代所有图书,故称“全书”。

清代乾隆初年,学者周水年提出“儒藏说”,主张把儒家著作集中在一起,供人借阅。

此说得到社会的广泛响应,这是编纂《四库全书》的社会基础。

《〈四库全书〉总目提要》又是一部重要的目录学著作。

文渊阁,位于故宫东华门内文华殿后,原明代圣济殿旧址。

《四部医典》诸版本源流考《四部医典》是中国传统医学宝库中的重要组成部分。

它由《伤寒杂病论》、《金匮要略》、《千金方》和《神农本草经》四部医学经典组成,被视为中医的四大经典之一。

这四部经典在中国医学史上有着深遥的影响,不仅对后世医学家起到了指导作用,也是中医药传承的珍贵财宝。

为了更好地了解《四部医典》的源流考,我们需要探究各个版本的历史背景、编纂过程和传承状况。

起首,我们来看《伤寒杂病论》。

它是东汉末年的医学家张仲景所著,是中医诊疗学中最早的临床经典之一。

在编写这部经典之前,张仲景曾广泛探究前人的医学著作,并结合自己的阅历进行整理和创新。

《伤寒杂病论》被广泛传抄、传抄、编注,形成了许多版本。

其中最为重要的版本是宋代刘完素所校定的《格致要旨》版、明代胡宗南所修订的《基本方论》版等。

这些版本对于后世的医学进步有着重要的影响,更加完善了《伤寒杂病论》的内容和治疗方法。

接下来,我们来看《金匮要略》。

这本经典是东晋时期的医学家张仲景所编纂,也是中国医学进步史上的重要里程碑之一。

《金匮要略》主要收录了一些内科疾病的治疗方法和方剂,尤其对于脾胃疾病的治疗有着独到的见解。

《金匮要略》的版本相对较少,主要有南宋医学家陈自纪所注的《备急千金要方》、明代毛奇龙所修订的《百虑集》等。

这些版本在保留原著的基础上,有所增删补充,明确了方剂的配伍和用药要点,对后世医学探究起到了乐观的推动作用。

然后,我们来看《千金方》。

这是唐代医学家孙思邈编著的一本医方书,也是中国古代药典中的重要部分。

《千金方》收录了大量的方剂和草药,供医生和药剂师参考使用。

《千金方》的版本繁多,其中最早传世的版本是唐代刘宓所注解的《千金要方》。

而宋代陆宇星所校定的《千金外台秘要方》被认为是《千金方》重要版本之一,它对原著进行了整理加工,增加了注释和附录,使得方剂的应用更加准确和好用。

最后,我们来看《神农本草经》。

这是中国医药学史上最早的草药本。

依据听说,它是遥古神农氏所编,收集了大量的草药资源和对应的药方。

中医四大经典著作及学习意义中医四大经典著作及学习意义什么是中医四大经典?中医四大经典,是《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匦要略》、《瘟病条辨》吗?当然不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》、《瘟病条辨》吗?也不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《八十一难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》这四部著作。

首先,《伤寒杂病论》包括《伤寒论》和《金匮要略》(又称《金匦》)两部分,是医圣张仲景论外感和内伤杂病的千古不易之中医名典,首次详辨证、药方,为后世医家承袭经方的开山之作,堪称经典。

要将一部著作分为两部分学习无可厚非,但是根据内容却要分为两部书未免牵强。

世医(指中医)皆知药王真人孙思邈的《千金方》包括《备急千金要方》和《千金翼方》两部分,而习惯上都统称为《千金方》。

这是一个道理,何独内容尚有重复的《要方》和《翼方》尚可合成《千金》一部,而内容各异又互为补充的系统著作却要被拆开称为两大经典?这点于常理不合,不符合传统的思维逻辑。

读过《伤寒杂病论》的人士应该知道仲景的序言中有“ 乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷…… ” 已然言明《伤寒杂病论》就是一部作品而已。

再有,《黄帝内经》的《灵枢》、《素问》为中医阴阳五行、病因病机、脏腑经络、诊治法则、养生及针灸等领域奠定了坚实的理论基础;而《难经》丰富和发挥、扩充了《内经》的理论,成就了中医解剖学的雏形;千百年来这两大著作指导着中医的临症和发展,迄今仍是中医必学的基础理论。

这两个著作并没有合而为一,却被今人只挑了《内经》,这比起前面将《伤寒杂病论》一分为二形成了巨大的思维方式反差,更不符合逻辑!如果说后世的中医根本就没有用到《难经》知识尚可说得过去,但事实是上《难经》也是后世医家引经据典的重要资源之一,这怎么解释呢?更有,中医的内容除了诊断辨证施治等,还有重要的一环:药物!无独有偶,《神农本草经》正是中医最早时期的最佳药学专著,正是它让古中医有了完整的体系,如果这不算经典,算什么?最后,强调一下我们所说的中医四大经典的认识方式:指导后世中医临症和发展的理论依据的专业古典文献,我们称之为经典。

《四部叢刊》1、2、3编总目四部叢刊(1)張元濟等編民國一八年上海商務印書館重印本2100册經部第一‧二册周易九卷坿略例一卷魏王弼注晉韓康伯注王弼撰略例唐邢璹注景上海涵芬樓藏宋刊本經部第三‧四册監本纂圖重言重意互注點校尚書一三卷漢孔安國傳唐陸德明音義景烏程劉氏嘉業堂藏宋刊本經部第五至八册毛詩二十卷漢毛亨傳漢鄭玄箋唐陸德明音義景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊巾箱本經部第九至一四册周禮一二卷漢鄭玄注唐陸德明音義景長沙葉氏觀古堂藏明翻宋岳氏刊本經部第一五至一九册儀禮一七卷漢鄭玄注景長沙葉氏觀古堂藏明徐氏翻宋刊本經部第二〇至二四册纂圖互註禮記二十卷漢鄭玄注唐陸德明音義景上海涵芬樓藏宋刊本經部第二五至三〇册春秋經傳集解三十卷坿春秋二十國年表一卷晉杜預撰唐陸德明音義□ 闕名撰附錄景玉田蔣氏藏宋刊巾箱本經部第三一至三三册春秋公羊經傳解詁一二卷漢何休學唐陸德明音義景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋建安余氏刊本經部第三四‧三五册春秋穀梁傳一二卷晉范甯集解唐陸德明音義景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋建安余氏刊本經部第三六册孝經一卷唐李隆基注景建德周氏藏宋刊本經部第三七‧三八册論語十卷魏何晏集解景長沙葉氏觀古堂藏日本正平刊本經部第三九至四一册孟子一四卷漢趙岐注景清內府藏宋刊大字本經部第四二册爾雅三卷坿音釋三卷晉郭璞注□ 闕名撰音釋景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本經部第四三册京氏易傳三卷漢京房撰吳陸績注景上海涵芬樓藏明天一閣刊本經部第四四‧四五册尚書大傳五卷序錄一卷辨&一卷漢伏勝撰漢鄭玄注清陳壽祺編景上海涵芬樓藏陳氏原刊本經部第四六‧四七册詩外傳十卷漢韓嬰撰景上海涵芬樓藏明沈氏野竹齋刊本經部第四八‧四九册大戴禮記一三卷北周盧辯注景無錫孫氏小綠天藏明袁氏嘉趣堂刊本經部第五〇‧五一册春秋繁露一七卷漢董仲舒撰景上海涵芬樓藏武英殿聚珍版本經部第五二至六三册經典釋文三十卷坿校勘記三卷唐陸德明撰孫毓修編校勘記景上海涵芬樓藏通志堂刊本經部第六四册方言一三卷漢楊雄撰晉郭璞注景江安傅氏雙鑑樓藏宋刊本經部第六五册釋名八卷漢劉熙撰景江南圖書館藏明翻宋書棚本經部第六六至六九册說文解字一五卷漢許慎撰宋徐鉉等奉敕校定景日本岩崎氏靜嘉堂藏北宋刊本經部第七〇至七七册說文解字繫傳四十卷南唐徐鍇撰卷首至二九景烏程張氏適園藏述古堂景宋鈔本卷三〇至四〇景古里瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本經部第七八至八〇册大廣益會玉篇三十卷宋陳彭年等奉敕重修景建德周氏藏元刊本經部第八一至八五册廣韻五卷宋陳彭年等奉敕重修景海鹽張氏涉園藏宋刊巾箱本史部第八六册竹書紀年二卷梁沈約注景上海涵芬樓藏明天一閣刊本前漢紀三十卷漢荀悅撰景無錫孫氏小綠天藏明翻宋本史部第九三至九八册後漢紀三十卷晉袁宏撰景無錫孫氏小綠天藏明翻宋本史部第九九至一七八册資治通鑑二九四卷宋司馬光撰景上海涵芬樓藏宋刊本史部第一七九至一八四册資治通鑑考異三十卷宋司馬光撰景上海涵芬樓藏宋刊本史部第一八五至一九四册資治通鑑目錄三十卷宋司馬光撰景上海涵芬樓藏北宋刊本史部第一九五至一九七册司馬溫公稽古錄二十卷宋司馬光撰景上海涵芬樓藏明刊本史部第一九八至二〇二册資治通鑑外紀十卷目錄五卷宋劉恕撰景上海涵芬樓藏明刊本史部第二〇三至二〇七册資治通鑑釋文三十卷宋史炤撰景烏程蔣氏密韻樓藏宋刊本史部第二〇八至二四九册通鑑紀事本末四二卷宋袁樞撰景上海涵芬樓藏宋刊本史部第二五〇册汲冢周書十卷晉孔晁注景江陰繆氏藝風堂藏明嘉靖癸卯刊本史部第二五一至二五四册國語二一卷吳韋昭解景杭州葉氏藏明嘉靖翻宋本史部第二五五至二六二册戰國策十卷宋鮑彪校注元吳師道重校景江南圖書館藏元至正刊本史部第二六三‧二六四册晏子春秋八卷景江南圖書館藏明活字本史部第二六五至二六七册劉向古列女傳七卷坿續列女傳一卷漢劉向撰□ 闕名撰續景長沙葉氏觀古堂藏明刊本史部第二六八至二八一册五朝名臣言行錄十卷三朝名臣言行錄一四卷宋朱熹撰景海鹽張氏涉園藏宋刊本吳越春秋十卷漢趙曄撰元徐天祜音注景上海涵芬樓藏明弘治鄺璠刊本史部第二八四‧二八五册越絕書一五卷漢袁康撰景江安傅氏藏明雙柏堂刊本史部第二八六至二八八册華陽國志十卷晉常璩撰景烏程劉氏嘉業堂藏明錢叔寶寫本史部第二八九至三〇〇册水經注四十卷後魏酈道元注景上海涵芬樓藏武英殿聚珍版本史部第三〇一至三〇四册大唐西域記一二卷唐釋玄奘奉敕譯唐釋辨機撰景江安傅氏雙鑑樓藏宋刊藏經本史部第三〇五至三〇八册史通二十卷坿札記一卷坿札記補一卷唐劉知幾撰孫毓修編札記姜殿揚編札記補景上海涵芬樓藏明張鼎思刊本子部第三〇九至三一一册孔子家語十卷魏王肅注景江南圖書館藏明覆宋刊本子部第三一二至三一七册荀子二十卷唐楊倞注景上海涵芬樓藏黎氏景宋刊本子部第三一八‧三一九册孔叢子七卷坿釋文一卷漢孔鮒撰□ 闕名撰釋文景杭州葉氏藏明翻宋本子部第三二〇册新語二卷漢陸賈撰景上海涵芬樓藏明弘治刊本子部第三二一‧三二二册新書十卷漢賈誼撰景江南圖書館藏明正德乙亥吉藩刊本子部第三二三‧三二四册鹽鐵論十卷漢桓寬撰景長沙葉氏觀古堂藏明刊本子部第三二五‧三二六册劉向新序十卷漢劉向撰景江南圖書館藏明覆宋刊本子部第三二七至三三二册說苑二十卷漢劉向撰景平湖葛氏傳樸堂藏明鈔本子部第三三三册楊子法言一三卷坿音義一卷漢揚雄撰晉李軌注宋闕名撰音義景上海涵芬樓藏景宋刊本子部第三三四‧三三五册潛夫論十卷漢王符撰景江南圖書館藏述古堂景宋精寫本子部第三三六册甲鑒五卷漢荀悅撰明黃省曾注景江南圖書館藏明嘉靖乙酉刊本子部第三三七册徐幹中論二卷漢徐乾撰景江安傅氏雙鑑樓藏明嘉靖乙丑刊本子部第三三八册中說十卷隋王通撰宋阮逸注景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本子部第三三九至三四二册孫子集注一三卷宋吉天保編景江南圖書館藏明嘉靖乙卯刊本子部第三四三册六韜六卷景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏景宋刊本吳子二卷景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏景宋鈔本司馬法三卷景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓景藏宋鈔本子部第三四四至三四七册管子二四卷唐房玄齡注景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本子部第三四八册登析子二卷景江南圖書館藏明刊本子部第三四九册商子五卷景上海涵芬館藏明天一閣刊本子部第三五〇至三五二册韓非子二十卷□ 闕名注景上海涵芬樓藏景宋鈔校本子部第三五三至三五六册齊民要術十卷後魏賈思勰撰景上元鄧氏群碧樓藏明鈔本子部第三五七至三六一册重廣補註黃帝內經素問二四卷唐王冰注宋林億等校正景上海涵芬館藏明翻北宋本子部第三六二至三六五册黃帝素問靈樞經一二卷景上海涵芬樓藏明趙府居敬堂刊本子部第三六六‧三六七册王翰林集註黃帝八十一難經五卷明王九思集注景上海涵芬樓藏日本活字本子部第三六八‧三六九册新編金匱要略方論三卷漢張機述晉王叔和編宋林億等詮次景上海涵芬樓藏明嘉靖俞橋刊本子部第三七〇至三七三册注解傷寒論十卷漢張機述晉王叔和編金成無巳注景上海涵芬樓藏明嘉靖乙巳刊本子部第三七四‧三七五册新刊王氏脈經十卷晉王叔和撰景上海涵芬樓藏元刊本子部第三七六至三八七册重修政和經史證類備用本草三十卷宋唐慎微撰宋寇宗奭衍義金張存惠重修景上海涵芬樓藏金刊本子部第三八八‧三八九册周髀算經二卷坿音義一卷漢趙爽注北周甄鸞重述唐李淳風等奉敕注釋宋李籍撰音義景南陵徐氏積學齋藏明刊本子部第三九〇至三九二册九章算術九卷坿音義一卷魏劉徽注唐李淳風等奉敕注釋宋李籍撰音義景上海涵芬樓藏微波榭刊本子部第三九三至三九五册太玄經十卷坿說玄一卷坿釋文一卷漢揚雄撰晉范望注唐王涯撰說玄宋林瑀撰釋文景上海涵芬樓藏明萬玉堂翻宋本子部第三九六至四一一册易林一六卷漢焦贛撰□ 闕名注景北京圖書館藏元刊本子部第四一二至四一五册墨子一五卷景上海涵芬樓藏明嘉靖癸丑唐堯臣刊本子部第四一六册尹文子一卷景江南圖書館藏明覆宋刊本子部第四一七册慎子內篇一卷外篇一卷補遺一卷逸文一卷坿內篇校文一卷清繆荃孫編補遺逸文孫毓修撰校文景江陰繆氏藝風堂蕅香&寫本子部第四一八册鶡冠子三卷宋陸佃解景江陰繆氏藝風堂藏明覆宋刊本子部第四一九册鬼谷子三卷梁陶弘景注景正統道藏本子部第四二〇至四二四册呂氏春秋二六卷漢高誘注景上海涵芬樓藏明刊本子部第四二五至四二八册淮南鴻烈解二一卷漢劉安撰漢許慎注景上海涵芬樓藏景鈔北宋本子部第四二九册人物志三卷魏劉邵撰後魏劉昺注景上海涵芬樓藏明刊本子部第四三〇册顏氏家訓二卷北齊顏之推撰景江安傅氏雙鑑樓藏明刊本子部第四三一‧四三二册白虎通德論十卷漢班固撰景江安傅氏雙鑑樓藏元刊本子部第四三三至四四〇册論衡三十卷漢王充撰景上海涵芬樓藏明通津草堂刊本子部第四四一‧四四二册風谷通義十卷漢應劭撰景常熟鐵琴銅劍樓瞿氏藏元刊本子部第四四三至四五八册群書治要五十卷唐魏徵等奉敕編景上海涵芬樓藏日本尾張刊本子部第四五九至四六〇册意林五卷逸文一卷補二卷唐馬總編清周廣業編逸文清李遇孫錄補景上海涵芬樓藏武英殿聚珍版本逸文補景別下齋本子部第四六一册西京雜記六卷漢劉歆撰晉葛洪錄景江安傅氏雙鑑樓藏嘉靖壬子刊本子部第四六二至四六四册世說新語三卷坿校語一卷劉宋劉義慶撰梁劉孝標注清沈巖撰校語景上海涵芬樓藏明嘉趣堂刊本子部第四六五‧四六六册山海經一八卷晉郭璞傳景江安傅氏雙鑑樓藏明成化庚寅刊本子部第四六七册穆天子傳六卷晉郭璞注景上海涵芬樓藏明天一閣刊本子部第四六八至四七一册唐段少卿酉陽雜俎前集二十卷續集十卷唐段成式撰景上海涵芬樓藏明刊本子部第四七二至四七六册弘明集一四卷梁釋僧佑編景上海涵芬樓藏明刊本子部第四七七至四八八册廣弘明集三十卷唐釋道宣編景上海涵芬樓藏明刊本子部第四八九至五二四册法苑珠林一百二十卷唐釋道世撰景上海涵芬樓藏明萬曆刊本子部第五二五至五三一册翻譯名義集七卷宋釋法雲撰景南海潘氏藏宋刊本子部第五三二册老子道德經二卷漢河上公章句景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊本子部第五三三册沖虛至德真經八卷晉張湛注景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏北宋刊本子部第五三四至五三八册南華真經十卷坿札記一卷晉郭象注唐陸德明音義孫毓修撰札記景上海涵芬樓藏明刊本子部第五三九至五四四册抱札子內篇二十卷外編五十卷晉葛洪撰景江南圖書館藏明嘉靖乙丑魯藩刊本子部第五四五至五七六册雲笈七籤一二二卷宋張君房撰景正統道藏本集部第五七七至五八一册楚辭一七卷漢王逸章句宋洪興祖補注景江南圖書館藏明覆宋本集部第五八二‧五八三册蔡中郎文集十卷外傳一卷漢蔡邕撰景上海涵芬樓藏明華氏活字本集部第五八四‧五八五册曹子建集十卷魏曹植撰景江安傅氏雙鑑樓藏明活字本集部第五八六册嵇中散集十卷魏嵇康撰景江安傅氏雙鑑樓藏明嘉靖刊本集部第五八七册陸士衡文集十卷晉陸機撰景江南圖書館藏明正德覆宋刊本陸文龍文集十卷晉陸雲撰景江南圖書館藏明正德覆宋刊本集部第五九〇‧五九一册箋注陶淵明集十卷晉陶潛撰宋李公煥箋景上海涵芬樓藏宋刊巾箱本集部第五九二‧五九三册鮑氏集十卷宋鮑照撰景上海涵芬樓藏毛斧季校宋本集部第五九四册謝宣城詩集五卷南齊謝朓撰景上海涵芬樓藏明鈔本集部第五九五册梁昭明太子文集五卷梁蕭統撰景烏程許氏藏明刊本集部第五九六‧五九七册梁江文通文集十卷坿校補一卷梁江淹撰清葉樹廉編校補景烏程蔣氏密韻樓藏明翻宋本集部第五九八‧五九九册徐孝穆集十卷陳徐陵撰景上海涵芬樓藏明屠隆刊本集部第六〇〇至六〇二册庾子山集一六卷北周庾信撰景上海涵芬樓藏明屠隆刊本集部第六〇三册寒山詩一卷坿拾得詩一卷唐釋寒山撰唐釋拾得撰附錄景建德周氏藏景宋刊本集部第六〇四至六〇七册王子安集一六卷附錄一卷唐王勃撰景江南圖書館藏明刊本集部第六〇八‧六〇九册楊盈川集十卷附錄一卷唐楊炯撰景江南圖書館藏明刊本集部第六一〇‧六一一册幽憂子集七卷附錄一卷唐盧照鄰撰景江安傅氏雙鑑樓藏明刊本集部第六一二册駱賓王文集十卷唐駱賓王撰景上海涵芬樓藏明刊本集部第六一三至六一五册陳伯玉文集十卷唐陳子昂撰景秀水王氏二十八宿研齋藏明弘治楊澄刊本集部第六一六至六一九册張說之文集二五卷補一卷唐張說撰景上海涵芬樓藏明嘉靖丁酉刊本唐丞相曲江張先生文集二十卷附錄一卷唐張九齡撰景南海潘氏藏明成化刊本集部第六二四至六三三册分類補註李太白詩二五卷分類編次文五卷唐李白撰元楊齊賢集注元蕭士贇補注景蕭山朱氏藏明郭雲鵬刊本集部第六三四至六四三册分門集註杜工部詩二五卷坿年譜一卷唐杜甫撰宋闕名集注宋呂大房撰年譜宋蔡興宗撰年譜宋魯訔撰年譜景南海潘氏藏宋刊本集部第六四四册須溪先生校本唐王右丞集六卷唐王維撰景上海涵芬樓藏元刊本集部第六四五册高常侍集八卷唐高適撰景上海涵芬樓藏明活字本集部第六四六册孟浩然集四卷唐孟浩然撰景江南圖書館藏明刊本集部第六四七‧六四八册唐元次山文集十卷拾遺一卷唐元結撰景江安傅氏雙鑑樓藏明正德刊本集部第六四九至六五一册顏魯公文集一五卷補遺一卷坿年譜一卷坿行狀一卷坿碑銘一卷坿舊史本傳一卷坿新史本傳一卷唐顏真卿撰宋留元剛撰年譜唐因亮撰行狀景上海涵芬樓藏明刊本集部第六五二册岑嘉州詩七卷唐岑參撰景蕭山朱氏藏明正德刊本集部第六五三‧六五四册晝上人集十卷唐釋皎然撰景江安傅氏雙鑑樓藏景宋精鈔本集部第六五五‧六五六册劉隨州文集十卷外集一卷唐劉長卿撰景上海涵芬樓藏明正德刊本集部第六五七‧六五八册韋刺史詩集十卷附錄一卷唐韋應物撰景上海涵芬樓藏明刊本集部第六五九至六六二册毘陵集二十卷補遺一卷附錄一卷唐獨孤及撰景上海涵芬樓藏趙氏亦有生齋刊本集部第六六三‧六六四册錢考功集十卷唐錢起撰景上海涵芬樓藏明活字本集部第六六五至六六八册唐陸宣公集二二卷唐陸贄撰景上海涵芬樓藏宋刊本集部第六六九至六七六册權載之文集五十卷補刻一卷坿校補一卷唐權德輿撰姜殿揚編校補景無錫孫氏小綠天藏大興朱氏刊本集部第六七七至六八四册朱文公校昌黎先生文集四十卷外集十卷遺文一卷唐韓愈撰宋朱熹考異宋王伯大音釋景上海涵芬樓藏元刊本集部第六八五至六九二册增廣註釋音辯唐柳先生集四三卷別集二卷外集二卷附錄一卷唐柳宗元撰宋童宗說注釋宋張敦頤音辯宋潘緯音義景上海涵芬樓藏元刊本集部第六九三至七〇〇册劉夢得文集三十卷外集十卷唐劉禹錫撰景上海涵芬樓藏武進董氏景宋刊本集部第七〇一‧七〇二册呂和叔文集十卷唐呂溫撰景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏述古堂精鈔本集部第七〇三册唐張司業詩集八卷唐張籍撰景上海涵芬樓藏明刊本集部第七〇四册皇甫持正文集六卷唐皇甫湜撰景上海涵芬樓藏宋刊本集部第七〇五‧七〇六册李文一八卷唐李翱撰景江南圖書館藏明成化乙未刊本集部第七〇七册歐陽行周文集十卷唐歐陽詹撰景平湖葛氏傳樸堂藏明正德刊本集部第七〇八‧七〇九册孟東野詩集十卷唐孟郊撰景杭州葉氏藏明弘治己未刊本集部第七一〇册唐賈浪仙長江集十卷唐賈島撰景江南圖書館藏明翻宋本集部第七一一册歌詩篇四卷集外詩一卷唐李賀撰景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏金刊本集外詩景北宋本集部第七一二‧七一三册沈下賢文集一二卷唐沈亞之撰景上海涵芬樓藏明刊本李文饒文集二十卷別集十卷外集四卷補一卷唐李德裕撰景常熟瞿氏藏明刊本集部第七二〇至七二三册元氏長慶集六十卷集外文章一卷坿校文一卷唐元稹撰張元濟撰校文景江南圖書館藏明嘉靖壬子刊本集部第七二四至七四七册白氏文集七一卷唐白居易撰景江南圖書館藏日本活字本集部第七四八至七五二册樊川文集二十卷外集一卷別集一卷唐杜牧撰景江南圖書館藏明翻宋刊本集部第七五三‧七五四册姚少監詩集十卷唐姚合撰景上海涵芬樓藏明鈔本集部第七五五‧七五六册唐李義山詩集六卷唐李商隱撰景江安傅氏雙鑑樓藏明嘉靖庚戌毗陵蔣氏刊本集部第七五七‧七五八册李義山文集五卷唐李商隱撰景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏舊鈔本集部第七五九册溫庭筠詩集七卷別集一卷唐溫庭筠撰景江南圖書館藏述古堂精鈔本集部第七六〇册丁卯集二卷唐許渾撰景常熟歸氏鐵網珊瑚人家藏景宋寫本集部第七六一册唐劉蛻集六卷唐劉蛻撰景上海涵芬樓藏明吳氏問青堂刊本集部第七六二册唐孫樵集十卷唐孫樵撰景上海涵芬樓藏吳氏問青堂刊本集部第七六三册李群玉詩集三卷後集五卷唐李群玉撰景上元鄧氏群碧樓藏宋刊本集部第七六四册碧雲集三卷南唐李中撰景上元鄧氏群碧樓藏宋刊本集部第七六五册唐李推官披沙集六卷唐李咸用撰景上元鄧氏群碧樓藏宋刊本集部第七六六‧七六七册皮日休文集十卷唐皮日休撰景湘潭袁氏藏明刊本唐甫里先生文集二十卷坿校勘記一卷唐陸龜蒙撰張元濟撰校勘記景江南圖書館藏黃蕘圃校本集部第七七三册玉川子詩集二卷外集一卷唐盧仝撰景上海涵芬樓藏舊鈔本集部第七七四‧七七五册司空表聖文集十卷唐司空圖撰景上海涵芬樓藏舊鈔本集部第七七六册司空表聖詩集五卷唐司空圖撰景海盬涉園張氏藏唐音統籤本集部第七七七册玉山樵人集一卷香奩集一卷唐韓偓撰景上海涵芬樓藏舊鈔本集部第七七八至七八〇册桂苑筆耕集二十卷唐崔致遠撰景無錫孫氏小綠天藏高麗刊本集部第七八一至七八三册唐黃先生文集八卷唐黃滔撰景閩縣李氏觀槿齋藏明刊本集部第七八四册甲乙集十卷唐羅隱撰景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋陳道人書籍鋪本集部第七八五‧七八六册白蓮集十卷坿風騷旨格一卷唐釋齊己撰景上海涵芬樓藏景明鈔本集部第七八七‧七八八册禪月集二五卷唐釋貫休撰景武昌徐氏藏景宋精鈔本集部第七八九册浣花集十卷補遺一卷前蜀韋莊撰景江安傅氏雙鑑樓藏明朱子儋刊本集部第七九〇至七九二册廣成集一七卷前蜀杜光庭撰景北京白辰觀藏正統道藏本集部第七九三至七九八册徐公文集三十卷宋徐鉉撰景上海涵芬樓藏校鈔本集部第七九九至八〇一册河東先生集一六卷宋柳開撰景上海涵芬樓藏校鈔本王黃州小畜集三十卷坿札記一卷宋王禹偁撰張元濟撰札記景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋刊配呂無黨鈔本集部第八〇八册王黃州小畜外集殘七卷宋王禹偁撰景江南圖書館藏景宋寫本集部第八〇九册宋林和靖先生詩集四卷補一卷宋林逋撰景江安傅氏雙鑑樓藏景寫明黑口本集部第八一〇册河南穆公集三卷遺事一卷坿校補一卷宋穆修撰孫毓修撰校補景杭州葉氏藏述古堂景宋鈔本集部第八一一至八二〇册范文正公集二十卷別集四卷政府奏議二卷尺牘三卷坿年譜一卷坿年譜補遺一卷坿言行拾遺事錄四卷坿鄱陽遺事錄一卷坿又附錄一三種宋范仲淹撰宋樓鑰撰年譜景江南圖書館藏明翻元天曆本集部第八二一至八二四册河南先生文集二八卷宋尹洙撰景上海涵芬樓藏春岑閣鈔本集部第八二五至八二七册蘇學士文集一六卷坿校語一卷宋蘇舜欽撰清河焯撰校語景上海涵芬樓藏白華書屋刊本集部第八二八至八四三册溫國文正公文集八十卷宋司馬光撰景常熟瞿氏鐵琴銅劍樓藏宋紹興刊本集部第八四四至八五一册直講李先生文集三七卷外集三卷坿年譜一卷坿門人錄一卷宋李覯撰□ 闕名撰年譜門人錄景江南圖書館藏明刊本集部第八五二至八五九册陳眉公先生訂正丹淵集四十卷拾遺二卷坿年譜一卷宋文同撰宋家誠之撰年譜景上海涵芬樓藏明刊本集部第八六〇至八六九册南豐先生元豐類藁五十卷附錄一卷宋曾鞏撰景烏程蔣氏密韻樓藏元刊本集部第八七〇至八八一册宛陵先生集六十卷拾遺一卷附錄一卷宋梅堯臣撰景上海涵芬樓藏明刊本集部第八八二至八八五册伊川擊壤集二十卷集外詩一卷宋邵雍撰景江南圖書館藏明成化刊黑口本。

《四部宗义》第四课

【四部宗义】

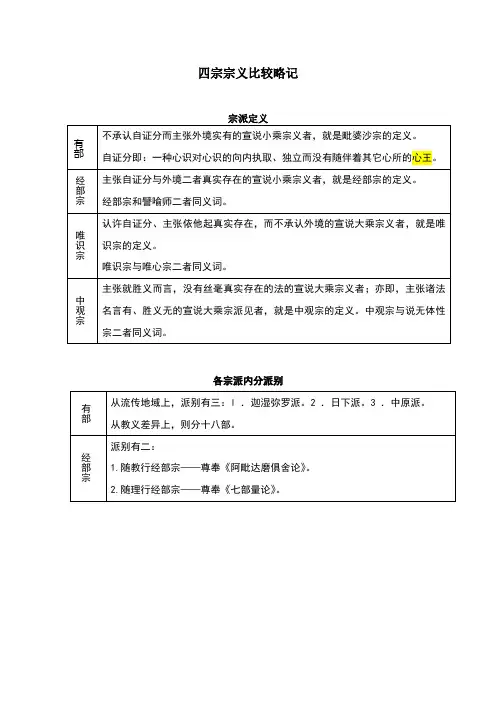

四部义分四部派:有部派,经部派,唯识派,中观派。

是印度佛教的四大宗派。

作为一个佛弟子是必须要修习和了解的内容。

四个部派的思想有相同的地方,也有不同的地方,有的甚至相互冲突,他们有小乘和大乘的区别。

小乘内部有部和经部的区别,大乘内部有唯识和中观的区别,唯识内部还有有相唯识和无相唯识的区别,中观内部也有中观自续和因成的区别等等,四部宗义是整个佛教的思想和修行的基础,学好了这四个部派的思想,基本就能了解到佛教教义的脉络和系统。

因此这四次为大家专门开示《四部宗义》,也是希望弟子们学修脉络清晰,思辨有依。

希望大家一定要好好学习!。

中医四大经典著作及学习意义什么是中医四大经典?中医四大经典,是《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匦要略》、《瘟病条辨》吗?当然不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》、《瘟病条辨》吗?也不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《八十一难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》这四部著作。

首先,《伤寒杂病论》包括《伤寒论》和《金匮要略》(又称《金匦》)两部分,是医圣张仲景论外感和内伤杂病的千古不易之中医名典,首次详辨证、药方,为后世医家承袭经方的开山之作,堪称经典。

要将一部著作分为两部分学习无可厚非,但是根据内容却要分为两部书未免牵强。

世医(指中医)皆知药王真人孙思邈的《千金方》包括《备急千金要方》和《千金翼方》两部分,而习惯上都统称为《千金方》。

这是一个道理,何独内容尚有重复的《要方》和《翼方》尚可合成《千金》一部,而内容各异又互为补充的系统著作却要被拆开称为两大经典?这点于常理不合,不符合传统的思维逻辑。

读过《伤寒杂病论》的人士应该知道仲景的序言中有“乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷……”已然言明《伤寒杂病论》就是一部作品而已。

再有,《黄帝内经》的《灵枢》、《素问》为中医阴阳五行、病因病机、脏腑经络、诊治法则、养生及针灸等领域奠定了坚实的理论基础;而《难经》丰富和发挥、扩充了《内经》的理论,成就了中医解剖学的雏形;千百年来这两大著作指导着中医的临症和发展,迄今仍是中医必学的基础理论。

这两个著作并没有合而为一,却被今人只挑了《内经》,这比起前面将《伤寒杂病论》一分为二形成了巨大的思维方式反差,更不符合逻辑!如果说后世的中医根本就没有用到《难经》知识尚可说得过去,但事实是上《难经》也是后世医家引经据典的重要资源之一,这怎么解释呢?更有,中医的内容除了诊断辨证施治等,还有重要的一环:药物!无独有偶,《神农本草经》正是中医最早时期的最佳药学专著,正是它让古中医有了完整的体系,如果这不算经典,算什么?最后,强调一下我们所说的中医四大经典的认识方式:指导后世中医临症和发展的理论依据的专业古典文献,我们称之为经典。

中医四大经典著作及学习意义什么是中医四大经典?中医四大经典,是《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匦要略》、《瘟病条辨》吗?当然不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》、《瘟病条辨》吗?也不是!中医四大经典,是《黄帝内经》、《八十一难经》、《神农本草经》、《伤寒杂病论》这四部著作。

首先,《伤寒杂病论》包括《伤寒论》和《金匮要略》(又称《金匦》)两部分,是医圣张仲景论外感和内伤杂病的千古不易之中医名典,首次详辨证、药方,为后世医家承袭经方的开山之作,堪称经典。

要将一部著作分为两部分学习无可厚非,但是根据内容却要分为两部书未免牵强。

世医(指中医)皆知药王真人孙思邈的《千金方》包括《备急千金要方》和《千金翼方》两部分,而习惯上都统称为《千金方》。

这是一个道理,何独内容尚有重复的《要方》和《翼方》尚可合成《千金》一部,而内容各异又互为补充的系统著作却要被拆开称为两大经典?这点于常理不合,不符合传统的思维逻辑。

读过《伤寒杂病论》的人士应该知道仲景的序言中有“乃勤求古训,博采众方……为《伤寒杂病论》合十六卷…… ”已然言明《伤寒杂病论》就是一部作品而已。

再有,《黄帝内经》的《灵枢》、《素问》为中医阴阳五行、病因病机、脏腑经络、诊治法则、养生及针灸等领域奠定了坚实的理论基础;而《难经》丰富和发挥、扩充了《内经》的理论,成就了中医解剖学的雏形;千百年来这两大著作指导着中医的临症和发展,迄今仍是中医必学的基础理论。

这两个著作并没有合而为一,却被今人只挑了《内经》,这比起前面将《伤寒杂病论》一分为二形成了巨大的思维方式反差,更不符合逻辑!如果说后世的中医根本就没有用到《难经》知识尚可说得过去,但事实是上《难经》也是后世医家引经据典的重要资源之一,这怎么解释呢?更有,中医的内容除了诊断辨证施治等,还有重要的一环:药物!无独有偶,《神农本草经》正是中医最早时期的最佳药学专著,正是它让古中医有了完整的体系,如果这不算经典,算什么?最后,强调一下我们所说的中医四大经典的认识方式:指导后世中医临症和发展的理论依据的专业古典文献,我们称之为经典。

四部宗义要略(一)作者 : 敦珠法王四部宗义要略(一)敦珠法王造论 \ 谈锡永译释壹、小乘一、毗婆沙部声闻乘中,毗婆沙部说一切所知可分为五类,即色法、心法、心所有法、不相应行法、无为法。

此五类中,初色法者,若于缘一事物时,其由极微所组成之粗色能被破坏,令粗色概念失坏;或经理智分析,令粗色概念失坏,则此色法是为世俗谛性相。

若粗色虽坏,而其概念不失,此则为胜义谛性相。

此如《阿毗达磨俱舍?释分别圣道果人品第六》云:若破无彼智由智除余尔俗谛如瓶水异此名真谛毗婆沙师云:自胜义而言,世俗虽无自性,然却为谛实有。

以彼宗遍许一切法为谛实有故。

【释】毗婆沙(Vaibhasika)即说一切有部。

许一切法三世实有。

于色法,如瓶,经分析后知其本质为土,故“瓶”的概念即受破坏,如是说瓶虽谛实有(实有瓶的存在),但其实体则仅为世俗谛定义下的实有。

然而如极微、心识等,既不受破坏,亦能经得起理智分析而其概念不失坏,此即被认为是实体有,即胜义谛定义下的实有。

二者心法,指能缘外境之前五识,及意识。

【释】前五识即眼识、耳识、鼻识、舌识、身识等。

所缘外境,相应为色、声、香、味、触。

前五识与意识,为六识聚。

此即不许有第七末那识及第八阿赖耶识。

三者指受、想等五十一心所法,与心王(即心法)同时攀缘外境。

当诸根(如眼)缘外境时,心及心所具所缘平等、伺察平等、时平等、所依平等、事平等五者。

如是,则了悟外境之心识、能知外境差别之心所,遂同时生起,亦同时对外境了别。

是故,除能明证外境之心识及心所外,别无所谓本觉。

【释】此谓心所法与心识同时起五种功能,如是解释心所法的机理。

此即攀缘同一外境;攀缘时起同样的行相;攀缘时无先后分别;藉相同的根(器官)来攀缘;对外境的实体同一认识。

这种说法与唯识宗不同。

以五平等故,心及心所便非刹那生灭不可,否则即成相违。

亦即于攀缘时心及心所生起(活动),然而其作用则相续,前一攀缘心及心所即行止灭,刹那由另一心识心所来代替。

由是毗婆沙部便不能承认有本觉,即不能承认有本来清净心,盖若刹那生灭,此本来心识亦必生灭,生灭即不能说是本来。

四者,指包括无想定,及名身、句身、文身等三世实有(心不相应行)法。

如瓶,既于过去时有,于现在时及未来时亦有。

彼许一切业于完成后仍不失坏。

【释】于无想定中,心及心所停止活动,否则便非无想。

所以只能将这种心理状态归为心不相应行法,即与心及心所活动无关。

此外尚有得、非得、命根、生、住、异、灭等与生命状态有关诸法,亦归入此类。

名身即名相,句身即概念的定义,文身即字母读音,此三者亦为非精神(心心所法)、非物质(色法)的构成,故亦只能归入心不相应行法。

轮回的机理,彼宗说为即是业灭后仍不失坏的作用,称为不失法。

此固然不能说是色法,亦不能说为心心所法,因为既说心心所刹那生灭,便不能说为不失,因此唯有建立为心不相应行法。

然此建立却有重大过失,若不失法不与心心所法相应,则唯有身业及语业,应无意业不失。

五者三种无为法,即虚空、择灭、非择灭。

彼宗云:唯此三无为法,及道谛与其从属、意识与其从属,五者许为无漏,余皆有漏。

【释】虚空指空间;择灭无为藉认知的智力(般若Prajna)以灭一切有漏法,如既知自我为虚妄,即不执取种种能建立我与我所的法;非择灭无为不藉认知,自然灭有漏因,譬如不添柴薪,火自熄灭。

二、经量部经量部(Santrantika)所主,多与毗婆沙部同。

其不同者,可举例而言:有部许恒转相续之无表色为色法,经量部则以其依于色法而成,故是假有,且亦不许三世实有。

【释】无表色(Avijnapti-rupa)为毗婆沙部重要建立。

一般色法(物质界)皆属可见,且有障碍性,而无表色则不显现,为无形之色法,且不具障碍。

其功能为于身中恒转相续。

建立无表色,目的是想说明轮回的机理,此不可见而三世流转,故能保持过去世及今世所作的业,使之成为未来受报的因。

立为色法,色法三世实有,是故即可成为轮回之体而却又非“我”。

然而经量部却认为一切色法均属假有,且不承认三世实有。

此即经部与毗婆沙部诤论最大之处。

许诸根为识所持,对境则由行相转而为知,说为所缘缘。

心及心所即为五识及其随行心所,用以对境,例如对色。

然外境如色、声等,实非由心及心所亲自认知,实由行相而转,有如镜中影像。

【释】此即谓外境非由心及心所直接认知,彼等且不能直接衡量外境(如衡量颜色深浅等)。

五识及随行心所仅能缘行相而认知外境,此行相为外境在心识中所成,心识如镜,行相如影,五识及心所则缘影而知外境。

这种情形,即所谓带相(sarupya)。

也可以这样理解,内识与外境之所谓相应,其实即是指内识上带有所知对象的影相。

一定要这样建立,然后才可以说外境的相状随心识变异。

假如是心识直接认知外境,则心识便非主观而为客观。

由是,如色等对境于今刹那转,其行相于今刹那亦暗中作转,故与色等对境相应之行相便亦于今刹那生起。

此刹那后,所转之行相于下一刹那再作转,故即可认知有另一外行相生起,而视之为对境。

如是能所二取遂成为有,称为所知。

此如《量决定论?第一品》云:亲证同类已犹如证外境【释】经量部认为,“境”的定义即是心所了知的事物;此际心及心所即是“能知”。

至于“所知”的定义,则是心及心所所能衡量的对境。

因此所谓“有”,其实即是“所知”,亦即是“境”。

经量部将境作六类分别:一者依二谛分别;二者依自相共相分别;三者依遮遣建立分别;四者依显现隐现分别;五者依三时分别;六者依一异分别。

依二谛者。

不待名言施设而成立的法,且可经得起理智考察,此即胜义谛,亦即自相、有为法,如瓶。

唯藉名言施设的法,即是世俗谛,亦即共相、无为法,如无为虚空。

依自共相者。

就胜义而言,凡有因果作用之法,为自相,如瓶。

无因果作用之法,为共相,如无为虚空。

依开遮者。

遮法分二,遮与非遮。

以心智直接排遣一法所应否定之成分,即是遮遣,例如虚空,即“无云的天空”,故“云”即是应否定的成分;于遮遣时,暗示另一意思(即暗中建立另一法),即是非遮,例如说他对人当面很好,即暗示他在背后对人不好。

开许(即建立),为心智无遮与非遮之法,如瓶。

依显隐者。

能以现量了知者为显现法;唯藉比量了知者,为隐现法。

前者如瓶,后者如见烟知有火。

依三时者。

于存在的第二刹那呈坏灭相的状态,即过去法;由于诸缘未足而尚未生起的状态,即未来法;已生未灭者,即现在法。

依一异者。

非别别者为一,如瓶。

别别者如插著花的瓶(花与瓶为别别)。

如上六类,皆为心及心所的对境。

经量部说显现虽是识之体相,然却属虚妄,以所转之行相非外在有故。

然能领纳分明一切所知之本觉,却非妄惑。

彼否认心不相应法离色法、心法、心所法而建立。

又说三无为非实体有,如石女之子。

【释】关于显现,即是心与境的交涉。

小乘诸宗都承认心外有境,顶多认为它是实有(存在)而非实体有(其本质非实体)。

然则,境既在心外,心又如何缘境(即外境以何机理作显现)?此中唯正量部主张心能直接缘境,余部都不承认。

不承认的原因,是由于若心能直接缘境时,则心识将永远被世俗显现占有,是则无从清净心识。

因此毗婆沙部认为,由外境引生心识印象,这即是显现。

如是,修道便主要是断除染污无知(我执及由执我而生的贪嗔痴三毒),若非无知,污染即不显现,以其经心识抉择,外境在心识的显现便跟无知时不同。

经量部则更间接,说外境映于内心,转为行相,然后心识了别此行相,外境由是显现。

如是显现即是虚妄,以其实为一表相,而非外境本身。

如是建立故,修道所断便亦与毗婆沙部同。

然则经量部何以须建立行相?这则是为了要建立轮回的种子(vija),有行相则能说业是由显现将业的功能熏染在一相续(Santati)之上,此相续即有情的身心。

行相所负担的即是熏染的任务。

至于本觉,纯属所知,非为显现,是故便不虚妄。

说心不相应行法不能离色、心(及心所)建立,即谓其若非属物质,便即属精神,这是为了破毗婆沙部的不失法而下的定义。

参考上文即可了知。

三、声闻彼决定属声闻种姓者,行八别解脱律仪。

复次以四刹那分别观四谛,首观非常,如是而证“补特迦罗我”离实有(离我执)。

【释】别解脱律仪(Pratimoksa波罗提木叉)分八:一苾刍(比丘)律仪;二苾刍尼(比丘尼)律仪;三正学律仪;四勤策律仪;五勤策女律仪;六近事男律仪;七近事女律仪;八近住律仪。

四谛十六行相:一观苦谛修四行相︱︱1非常、2苦、3空、4无我;二观集谛修四行相︱︱1因、2集、3生、4缘;三观灭谛修四行相︱︱1灭、2静、3妙、4离;四观道谛修四行相︱︱1道、2如、3行、4出。

行律仪即守戒;修四谛十六行相即修止观,称为“行相”,即由修止观而令心识清净,如不执著「常”、知“苦”等。

以此串习力,二障于五道修习之究竟金刚喻定(vajropamasamadhi)中摧灭。

此二障即贪嗔痴三毒及其种子,与烦恼以外之无明。

盖障既不复有,即已舍离,由是能证有余依或无余依之阿罗汉果。

【释】二障即烦恼障、所知障。

烦恼障由我执(执著自我)生起,所谓烦恼即贪、嗔、痴三毒;所知障则由法执(执著概念等)生起;所谓烦恼以外之无明,则如执著于外道义理等。

五道为修道的五个阶段,即资粮道、加行道、见道、修道、无学道。

金刚喻定为小乘声闻或大乘菩萨于修行接近圆满时所起之定,断除最后烦恼习气。

无余依阿罗汉于证果时已不依身识,有余依则仍依身识(即世俗之所谓未死)。

四、缘觉缘觉除观首以非常之四谛外,复观十二因缘。

彼与声闻在修道上大致相同,唯声闻众虽离人我执,却仍许外境之无方分极微为胜义,缘觉则认一切外境均属虚幻,胜义谛中无实有,唯是心识现象。

【释】十二因缘为:无明(Avidya)、行(Samskara)、识(Vijnana)、名色(namarupa)、六入(Sad-ayatana)、触(Sparas)、受(Vedana)、爱(trsna)、取(upadana)、有(bhava)、生(jati)、老死(jara-marana)。

此十二支中,前者为后者生起之因,如行之生起,以无明为因,故若无明灭,则行亦灭。

声闻众谓“极微”(paramana)为真实有,此即将物质分至不可复分时之粒子。

其说为有,以无方分故,即无可分上下左右,说为极微无方分,因一有方分,即可再分。

缘觉则不许此说,故比声闻为究竟。

彼等许内自执持之识为真实,此则略与唯识宗所主相同。

如《现观庄严论.第二品第八颂》云:远所取分别未离能取故当知由所依摄为麟喻道【释】此谓缘觉仅能离“所取”(外境),而执内识(能取)为真实,故未究竟,喻其如麟(相传麟为独角兽)。

于广大资粮道中观无我,如是由加行道之暖位,至无学道,每一证量,皆能于一座中现前证得。

是故声闻与缘觉等二乘之分别,只在根器之利钝。

于意业及证悟之理路,实无太大差别。

亦以此故,二者同藏(经律论等)。

【释】前说五道,于资粮道后为加行道,有暖、顶、忍、世第一等四位。

以后为有学道,即见道、修道。