第一章分离科学基础

- 格式:ppt

- 大小:5.14 MB

- 文档页数:9

薄层色谱的应用一、概念薄层色谱(Thin Layer Chromatography)常用TLC表示,又叫薄板层析,是色谱法中的一种,是快速分离和定性分析少量物质的一种很重要的实验技术,属固—液吸附色谱。

它兼备了柱色谱和纸色谱的优点,一方面适用于少量样品(几到几微克,甚至0.01微克)的分离;另一方面在制作薄层板时,把吸附层加厚加大,将样品点成一条线,则可分离多达500mg的样品。

因此,又可用来精制样品。

此法特别适用于挥发性较小或较高温度易发生变化而不能用气相色谱分析的物质。

此外,在进行化学反应时,薄层色谱法还可用来跟踪有机反应及进行柱色谱之前的一种“预试”,常利用薄层色谱观察原料斑点的逐步消失来判断反应是否完成。

二、原理色谱法的基本原理是利用混合物中各组分在某一物中的吸附或溶解性能的不同,或和其它亲和作用性能的差异,使混合物的溶液流经该种物质,进行反复的吸附或分配等作用,从而将各组份分开。

薄层色谱是一种微量、快速和简便的色谱方法。

由于各种化合物的极性不同,吸附能力不相同,在展开剂上移动,进行不同程度的解析,根据原点至主斑点中心及展开剂前沿的距离,计算比移值(Rf):化合物的吸附能力与它们的极性成正比,具有较大极性的化合物吸附较强,因此Rf值较小。

在给定的条件下(吸附剂、展开剂、板层厚度等),化合物移动的距离和展开剂移动的距离之比是一定的,即Rf值是化合物的物理常数,其大小只与化合物本身的结构有关,因此可以根据Rf值鉴别化合物。

三、实例在皂苷分离中的应用:皂苷是一类结构复杂且性质特殊的分子,由糖基与三萜类、甾体或甾体生物碱通过碳氧键相连而成。

它们广泛存在于植物界,近年来在海洋生物中也发现有大量存在。

由于皂苷具有多种多样的生理活性,如降血脂、抗衰老、增强机体免疫功能等⋯.因此日益成为天然产物研究的热点之一。

但是皂苷分子结构复杂,极性大,并且在同一植物中大多结构相近(有时仅为一个羟基的差别),因此皂苷的分离一直是富有挑战性的课题。

分离科学基础答案【篇一:分离科学思考题答案 2】一、名词解释截留率:指溶液经超滤处理后被膜截留的溶质量占溶液中该溶质总量的百分率。

水通量:纯水在一定压力温度0.35mpa25℃下试验透过水的速度。

浓差极化:电极上有电流通过时电极表面附近的反应物或产物浓度变化引起的极化。

分配系数:物质在两种不相混的溶剂中平衡时的浓度比 hlb值:表面活性剂亲水-亲油性平衡的定量反映。

萃取因素:影响双水相萃取的因素包括聚合物体系无机盐离子体系ph体系温度及细胞温度的影响。

带溶剂:易溶于溶剂中并能够和溶质形成复合物且此复合物在一定条件下又容易分解的物质也称为化学萃取剂。

结晶:.物质从液态溶液或溶融状态或气态形成晶体。

晶核:过饱和溶液中形成微小晶体粒子是晶体生长必不可少的核心。

重结晶:利用杂质和洁净物质在不同溶剂和温度下的溶解度不同将晶体用合适的溶剂再次结晶以获得高纯度的晶体操作。

双水相萃取:利用物质在互不相溶的两水相间分配系数的差异进行的分离操作。

超临界流体萃取:利用超临界流体作为萃取剂对物质进行溶解和分离。

离子交换技术:通过带电的溶质分子与离子交换剂中可交换的离子进行交换而达到分离纯化的方法。

膜污染:指处理物料中的微粒胶体或溶质大分子与膜存在物理化学作用或机械作用而引起的在膜表面或膜孔内吸附沉积造成膜孔径变小或堵塞使膜产生透过流量与分离特性的不可逆变化现象。

凝聚值:胶粒发生凝聚作用的最小电解质浓度。

精馏:利用液体混合物中各组分挥发度的差异及回流手段来实现分离液体混合物的单元操作。

最小回流比:当回流比减小到某一数值后使两操作线的交点d落在平衡曲线上时图解时不论绘多少梯级都不能跨过点d表示所需的理论板数为无穷多相应的回流比即为最小回流比萃取精馏:向原料液中加入第三组分称为萃取剂或溶剂以改变原有组分间的相对挥发度而得到分离。

共沸精馏:体系中加入一个新的组分称为共沸剂共沸剂与待分离的组分形成新的共沸物用精馏的方法使原体系中的组分得到分离。

分离科学与技术柳 仁 民1 概论 分离科学: 研究从混合物中分离、纯化或富集某些组分以获得相对纯 物质的过程的规律及其应用的一门学科。

分离:物质被分开的过程 组分离:性质相似的组分一起分离 单一分离:某一组分以纯物质形式分离 分离是一种假设的状态,相对的, 99.9%, 99.99% 分析化学中的分离:以定量分析为目的,分离干扰组分, 提高方法的专一性。

富集:低浓度组分浓集的过程 分析化学中的富集:将待测组分从大量基体物质中集中到 一较小体积溶液中,提高检测灵敏度。

预浓集:测定之前进行的分离过程。

分离与浓集往往是同时实现的1 2分离与富集的关系: 富集需要借助分离的手段,在分析过程中分离与富集往往 是同时实现的。

富集与分离的目不同,富集只是分离的目的之一。

纯化:通过分离操作使某种物质的纯度提高的过程。

纯度(purity): 主组分含量高低或所含杂质多少的一个概念; 纯是相对的,不纯是绝对的; 不同目的对纯度的要求不同; 纯度越高,成本越高。

依据欲分离组分在原始溶液中的浓度不同,Rony用三个概念 表示,以示区别: 富集: 对摩尔分数小于0.1组分的分离 浓缩: 对摩尔分数处于0.1-0.9组分的分离 纯化: 对摩尔分数大于0.9组分的分离3分离科学是随着其它学科的快速发展,逐渐发展成为一门 相对独立的学科。

与人类生活、社会发展、科学技术进步及工农业生产联系 十分密切 古代:炼铜、冶铁、酿酒、制糖 现代:有机合成、石油炼制、金属冶炼、食品、制药、生命科 学研究、环境科学等 分离科学的重要性: 分离科学是其他学科发展的基础 化学的发展离不开分离富集: 元素周期表中各个元素的发现 人工放射性元素的获得 原子核裂变现象的最终确证,各种超铀元素的制备和合成 化学合成过程的分离 新化合物的结构确定4近年来生命科学的重要成就,与分离科学有着紧密联系: 基因组学 蛋白质组学 应用科学方面的发展: 矿产资源的开发离不开各种分离技术的应用 石油工业每一重要生产环节,几乎都离不开分离科学技术 原子能的利用是在解决了作为核燃料的铀和钚的提取以及 铀同位素分离获得成功之后,才得以蓬动发展 近代材料科学的研究,诸如超纯硅、锗及化合物半导体砷 化镓、磷化镓的制备提纯;高纯稀土及其化合物的分离提取 环境科学:三废处理 目前,分离科学成为自然科学和应用科学中的一个重要分支。

第一章 有机化合物的结构特点与研究方法 第二节 研究有机化合物的一般方法1.2.1 分离、提纯本节通过解决实际问题的形式,让学生初步了解怎样研究有机化合物,应该采取什么步骤和常用方法等,从中体验研究一个有机化合物的过程和科学方法。

由于中学条件所限,对现代物理方法只要求初步改变的了解,不涉及过多的名词术语,通过多种教学媒体了解质谱、红外光谱、核磁共振氢谱的用途教学重点:有机化合物分离、提纯的原理和操作,能结合实际情况应用蒸馏、萃取或重结晶的方法进行有机化合物的分离和提纯 教学难点:苯甲酸重结晶的实验探究讲义 教具【新课导入】青蒿素的提取、确定结构、人工合成的历程【新课讲授】通过学习青蒿素研究的全过程,试总结青蒿素的研究经历了哪些步骤? 【学生活动1】分离提纯、确定分子式、结构式。

【总结】研究有机化合物的一般方法【过渡】从天然资源中提取有机化合物,通常得到的是含有杂质的粗品 工厂生产和实验室合成的有机化合物往往有未反应的原料和反应副产物等。

进行有机化合物组成、结构、性质和应用的研究,首先要获得纯净的有机化合物,粗品必须经过分离、提纯才能得到较为纯净的物质。

【学生活动2】1. 分离、提纯的原则是什么?2. 在提纯、分离青蒿素时,用到了哪些方法? 【讲解】1. 不增加新的杂质;不减少被提纯的物质;被提纯物质和杂质易分离;被提纯物质易恢复原状态。

2. 萃取、蒸馏 【总结】有机化学中常用的分离和提纯方法有蒸馏、萃取和重结晶等。

【讲解】 1. 蒸馏(1) 适用对象:① 分离和提纯互溶的液态有机化合物② 液态有机化合物含有少量的杂质,而且该有机化合物热稳定性较高,其沸点与杂质的沸点相差较大(一般约大于30℃)(2) 在一定温度和压强下,加热液态混合物,利用物质沸点差异进行物质分离的方法,使沸点低的物质汽化,然后冷凝、收集,从而达到与沸点高的物质相分离的目的。

【展示】蒸馏装置【学生活动3】1. 蒸馏操作,加碎瓷片的目的是什么?2. 温度计水银球应处于什么位置?3. 冷却水的流动方向是什么? 【讲解】1. 加碎瓷片的目的是防止液体暴沸;2. 温度计水银球应处于蒸馏烧瓶的支管口处;3. 冷却水的流动方向是下口进、上口出。

第一章绪论1 、分离技术的定义:分离技术是指利用物理、化学或物理化学等基本原理与方法将某种混合物分成两个或多个组成彼此不同的产物的一种手段。

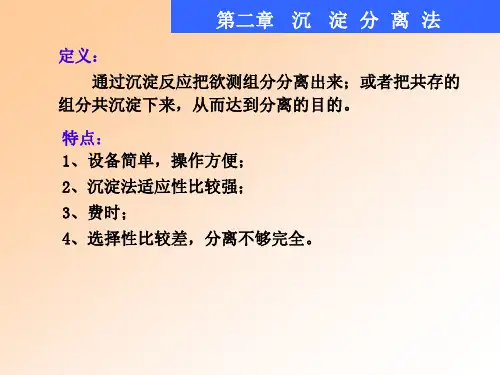

2、分离技术的发展需要:新型分离技术开拓与发展的必要性(1)科技发展与探索的需求(新材料、新产品、新工艺)(2)资源利用与清洁生产的需求(节能、增产)(3)生态环境保护的需求(环保和资源综合利用)3、分离过程的几个概念:(1)分离过程:通常由原料、产物、分离剂及分离装置组成;(2)分离剂:加到分离系统中使过程得以实现的能量或物质;(3)分离装置:分离过程得以实施的必要物质设备,它可以是某个特定的装置,也可指从原料到产品之间的整个流程。

4、分离过程的分类:按照分离过程原理,可分为三大类:(1)机械分离(2)传质分离( 平衡分离、速率控制分离)(3)反应分离5、新型分离技术三大类(1)对传统技术或方法加以改良的分离技术:超临界流体萃取、液膜萃取、双水相萃取以及色谱分离等(2)基于材料科学发展形成的分离技术:反渗透、超滤、气体渗透、渗透汽化等膜分离技术;(3)膜与传统分离相结合形成的分离技术:膜吸收、膜萃取、亲和超滤、膜反应器等。

6、分离技术选择的基本依据(1) 待处理物的物性——混合物至少在物理、化学、电磁、光学、生物学等性质方面存在以下一个或多个差异:a. 物性参数:分子量、尺寸与形状、熔点、沸点、密度、溶解度等;b. 力学性质:表面张力、摩擦因子;c. 电磁性质:分子电荷、电导率、介电常数、电离电位、磁化率等;d: 传递特性常数:迁移率、扩散速度、渗透系数;e :化学特性常数:分配系数、平衡常数、离解常数、反应速率、络合常数等。

(2) 目标产物的价值与处理规模——目标产物的价值与规模大小密切相关,常成为选择分离方法的主要因素:目标产物的经济价值比较低,则应采用低能耗、无需分离剂、或廉价分离剂以及大规模生产过程;而高附加值产物则可采用中小规模生产。

(3) 目标产物的特性——包括其热敏性、吸湿性、放射性、氧化性、光敏性、分解性、易碎性等,这些特性常是导致目标产物变质、变色、损坏等的根本原因,因此成为分离方法选择中的一个重要因素。

《膜分离技术》教案第一章:膜分离技术概述1、膜科学与基础科学的关系膜科学与基础科学的关系如下图所示。

2、膜的定义及特性所谓的膜,是指在一种流体相内或是在两种流体相之间有一层薄的凝聚相,它把流体相分隔为互不相通的两部分,并能使这两部分之间产生传质作用。

膜的特性:不管膜多薄, 它必须有两个界面。

这两个界面分别与两侧的流体相接触。

膜传质有选择性,它可以使流体相中的一种或几种物质透过,而不允许其它物质透过。

3、膜的分离过程原理膜分离过程原理:以选择性透膜为分离介质,通过在膜两边施加一个推动力(如浓度差、压力差或电位差等)时,使原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离提纯的目的。

通常膜原料侧称为膜上游,透过侧称为膜下游。

4、分离膜的种类5、膜分离技术发展简史高分子膜的分离功能很早就已发现。

1748年,耐克特(A. Nelkt )发现水能自动地扩散到装有酒精的猪膀胱内,开创了膜渗透的研究。

1861年,施密特(A. Schmidt )首先提出了超过滤的概念。

他提出,用比滤纸孔径更小的棉胶膜或赛璐酚膜过滤时,若在溶液侧施加压力,使膜的两侧产生压力差,即可分离溶液中的细菌、蛋白质、胶体等微小粒子,其精度比滤纸高得多。

这种过滤可称为超过滤。

按现代观点看,这种过滤应称为微孔过滤。

然而,真正意义上的分离膜出现在20世纪60年代。

1961年,米切利斯(A. S. Michealis )等人用各种比例的酸性和碱性的高分子电介质混合物以水—丙酮—溴化钠为溶剂,制成了可截留不同分子量的膜,这种膜是真正的超过滤膜。

美国Amicon 公司首先将这种膜商品化。

50年代初,为从海水或苦咸水中获取淡水,开始了反渗透膜的研究。

1967年,DuPont 公司研制成功了以尼龙—66为主要组分的中空纤维反渗透膜组件。

同一时期,丹麦DDS 公司研制成功平板式反渗透膜组件。

反渗透膜开分离膜高分子膜液体膜生物膜带电膜非带电膜阳离子膜阴离子膜过滤膜精密过滤膜 超滤膜 反渗透膜纳米滤膜始工业化。

教科版科学三年级上册第一单元第7课《混合与分离》教学设计【学习过程】学生活动教师活动环节一:聚焦:(指向目标1)学生活动1:分离食盐与沙1.食盐不小心散落在地上与沙混合在了一起,你有什么办法将它们分离吗?(探讨分离食盐与沙的方法)2.如果沙子和食盐的颗粒都比较小,用筛子筛可以吗?2.用水可以吗?如果用水,你想怎样做?(小组讨论,设计实验)教师活动11.教师:生活中,我们常常会遇到混合在一起的物质,如红豆和小米等物质混合在一起,沙和鹅卵石混合在一起,你有什么办法使它们分离。

2.提出问题引导学生思考食盐与沙如果混合该如何分离?3.梳理学生交流的信息,为接下来的教学步骤做铺垫。

4.板书课题活动意图说明:让学生根据混合物中各物质的本质特征寻找分离方法,来提高学解决问题及创新的能力。

学生只要能够提出初步的实验计划就可以,设计实验是科学课重点培养的能力之一,虽然有些学生的实验制订的并不完美,但对科学素养的影响正在潜移默化地进行着。

环节二:探索(指向目标1、2、3、4)学生活动2:溶解食盐和沙的混合物实验材料:食盐和沙的混合物、水、烧杯、搅拌棒实验步骤:1.把食盐和沙的混合物物倒入水中,用搅拌棒轻轻搅拌。

2.停止搅拌,放置一会,看看有什么变化,同时做好记录教师活动21.教师出示本实验所需材料。

2.教师引导学生设计实验并利用实验来分离沙。

3. 指导学生实验步骤。

4. 分发材料,巡视指导学生实验及记录。

5. 教师提醒学生在实验过程中注意操作,仔细观察实验现象。

6. 引导学生交流思考,得出实验结论。

7. 小结:食盐能溶解在水中,变成肉眼看不见的微粒均匀地分散在水中,而沙不能溶解在水实验现象:()颗粒不见了,()颗粒沉淀在烧杯底部。

实验结论:食盐能溶解在水中,变成肉眼看不见的微粒均匀地分散在水中,而沙不能溶解在水中,放置一会后全部沉淀在烧杯底部。

学生活动3:分离沙和食盐溶液实验材料:沙和食盐溶液的混合物、烧杯、漏斗、滤纸、搅拌棒、带铁圈的铁架台实验步骤:1.将滤纸对折两次后,沿着一条边打开,放入漏斗中。