中国古典诗歌的多义性演示文稿

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:2

中国古典诗词中常见意象的多义性例释在古典诗词中,一些意象由于名家使用来表现某种情绪,后又被其他诗人反复使用于这种情绪,从而有了特定的内涵。

同一民族,同一文化背景下的人,往往一想表达某种情感,就想使用某种意象。

反过来,一提到某一个意象,就让人想到某种情感。

因此,了解这类意象通常寄予了作者哪种思想情志,常常成为诗歌鉴赏的突破口。

但是,在诗歌鉴赏的实际活动中,有时并不能完全依赖和相信千百年来因袭下来的传统意象的固定含义。

因为,不同时间、不同地域、不同遭遇、不同身份的诗人,对于这些意象的运用和理解也不尽相同,导致意象的象征意义、比喻意义发生了变化,意象因此具有了多义性。

我们以中国古典诗词中极为常用的月、水、花等意象,简单加以阐释。

一、月的意象月给了诗人美妙的灵感,诗人和月之间便有了不解之缘。

在古典诗歌中,月的意象主要有以下几种:1 以月暗示空间距离以及由此产生的思乡怀远。

在古典诗歌中,月往往和距离的阻隔产生联系,因此,诗人往往用月来寄托思乡怀远的情感。

例如:张九龄《望月怀远》“海上生明月,天涯共此时”;王建《十五夜望月》“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?”即为思乡怀远的典型例子。

再如:李白《关山月》“明月出天山,苍茫云海间”;李白《静夜思》“举头望明月,低头思故乡”;王昌龄《从军行》“撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城”;王昌龄《从军行》“更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁”;王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关,万里长征人未还”;高适《塞上听吹笛》“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间”;杜甫《月夜忆舍弟》“露从今夜白,月是故乡明”;白居易《自河南经乱……》“共看明月应垂泪,一夜乡心五处同”等,都表达了这种情感。

2 以月暗示时光流逝、生命流逝。

月升月落,月圆月缺。

古人常以月的意象感伤生命的流逝、岁月的流逝。

例如,李白《把酒问月》在短短的诗行中,却发出了一连串长长的疑问:“青天有月来几时?我今停杯一问之。

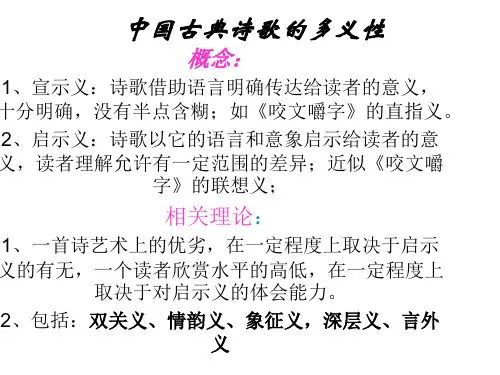

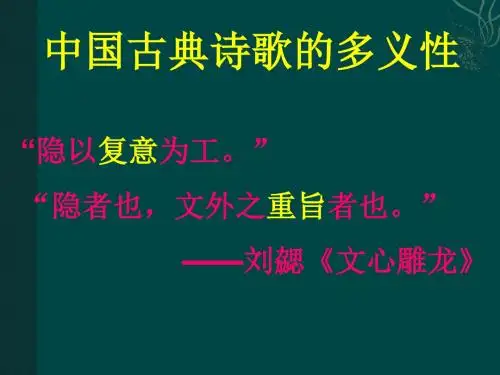

谈古代诗歌教学中的多义性解读在古代诗歌教学中,多义性解读受到越来越多的重视。

它是以田野考察和历史理论综合的方式把来自文学的术语变成一种思维和表现的方式,通过引用文学主题和形象来支撑文学的批判性思想,有助于理解和掌握古代文学的美学形态。

一、丰富的文学意向

古代诗歌本身就有多重意向,它有着诗性或文学特征,但也有某些对社会和人物的概括,蕴涵着对古今的思考和隐示。

在多义性解读中,可以通过解析其文学形态来更深入地理解单一作品的文学意向。

二、多样的人文内涵

古代诗歌的多义性解读不光是深入分析其文学形态,更重要的是将作品中暗藏的人文内涵揭示出来。

因此,将作品解读成多样的内容,相互渗透之后才能更好地反映古代诗歌作品中所蕴涵的文学美学价值。

三、综合思维分析

在多义性解读中,可以使用多种思维分析方法,以文学理论为支撑,融合各类文学思想,加以综合,一窥作品的有机完整性,从而进行更深入的文学思维分析,更好地揭示古代诗歌的美学精髓。

四、激发学生的思考创新

多义性解读可以帮助学生进行从受控到自由的创新转换,并使思维灵活,能迅速理解、把握文学中的细节,从而能够拓展思维,加深对古代诗歌的了解,让学生在分析解读中汲取文学精华,激发古代文学素养。

总之,多义性解读对于古代诗歌教学来说,其实是一种多层面、多维度的理解和重新解读方式,可以更好地揭示文学美学价值,为学生提供思维水平跃升的机会,使其深入了解古代文学精髓,增强思维理解能力,更好地使学生融入古代文学的丰富精髓。

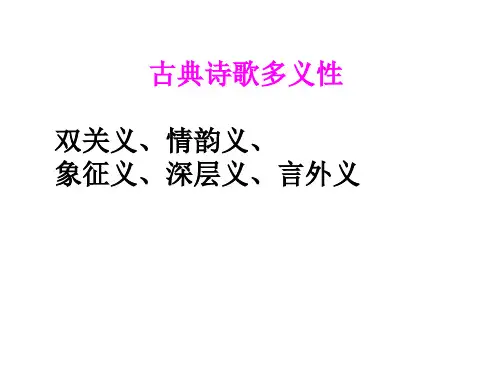

一、双关义

相去日已远,衣带日已缓。

《古诗十九首》

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

〈咏柳〉

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。

东边日出西边雨,道是无情却有情。

《竹枝词》

二、情韵义

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

〈商山早行〉芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

三、象征义

采菊东篱下,悠然见南山。

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

四、深层义

朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。

两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

〈江南逢李龟年〉

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,坐看牵牛织女星。

〈秋夕〉

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

五、言外义

月黑雁高飞,单于夜遁逃。

欲将轻骑逐,大雪满弓刀。

〈塞下曲〉

寥落古行宫,宫花寂寞红。

白头宫女在,闲话说玄宗。

〈行宫〉。