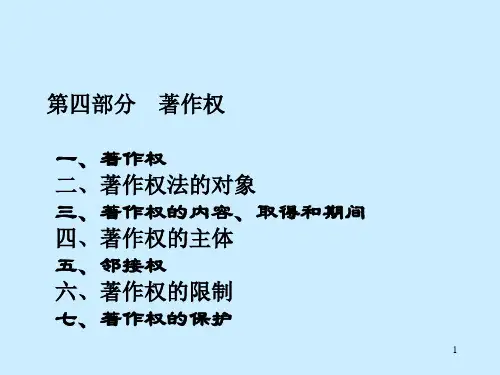

第四讲 著作权的主体

- 格式:ppt

- 大小:303.00 KB

- 文档页数:69

著作权(版权)业务专业培训资料一、著作权概述著作权指的是对表达形式的原创作品的权利,著作权的对象包括文学、艺术和科技作品等。

著作权是一种法定的独占权,著作权的持有人可以决定对作品进行复制、发行、演出以及其他方式的利用。

著作权是知识产权的重要组成部分,也是保护知识创造者的合法权益的法律制度。

二、著作权法的基本原则和规定1. 著作权保护的原则著作权保护的基本原则是以保护作品的表达形式为主,而不是保护作品所包含的思想、发现、理论等。

著作权保护的范围主要是包括作品的表达形式、作品所体现的思想、观点和学术、科研成果以及作品的结构、内容等。

2. 著作权的权利和限制著作权的权利主要包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等。

然而,著作权并不是绝对的权利,它也受到一定的限制,如公共利益、社会道德风尚以及他人合法权益等。

3. 著作权保护的主体和作品要件著作权的主体可以是个人或者法人、其他组织。

在著作权法中要求作品满足一定的创作要件,即对于文学、艺术作品来说,应具有一定的独创性和表现力,对于科技作品来说,则需要达到实用性、创造性和技术性的要求。

三、著作权登记及法律保护1. 著作权登记的意义和程序著作权登记是指著作权人通过向著作权管理机构提交申请,取得著作权证书的合法手续。

著作权登记的意义在于为著作权人提供了便捷的法律证据,可以明确著作权的归属、内容和范围。

著作权登记的程序包括提交登记申请、审查和核准等环节。

2. 著作权的法律保护著作权在法律上获得了较为全面的保护措施,包括民事责任、刑事责任和行政责任。

著作权人可以对侵权行为提起民事诉讼,要求停止侵权行为、赔偿损失等;同时,著作权的侵权行为也可能构成刑事犯罪,侵权者将面临刑事追诉和处罚。

四、著作权的侵权及应对措施1. 著作权侵权的形式及特点著作权侵权主要表现为未经著作权人许可的复制、发行、演出、放映等行为。

著作权侵权的特点是具有隐蔽性、扩散性和高技术性,给著作权人和侵权行为的监管带来了一定的困难。

遇到知识产权问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> 完整的著作权主体在我国直接创作作品的自然人是著作权的原始主体。

所谓直接创作的作品就是作者通过自己的独立构思,运用自己的技巧和方法,直接(包括书面的、口头的和立体的形式表现)反应自己的思想与感情、个性与特点的作品。

帮助作者修改稿件、编辑、校对、审稿等不能成为作者,因为他们是在作者创作基础上进行修改的。

那么卖完整的著作权主体是怎样的?下面就让赢了网小编为大家讲解吧。

著作权主体1、简述我国著作权法规定的作者我国《著作权法》第11条之规定,如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他社会组织为作者。

由此,我国著作权法规定的作者可以分为两类,自然人和法人及其他组织。

首先,自然人是原始作者。

一般而言,创作是指作品从构思到表达完成的过程,这个过程只有具有思维的自然人才能完成,因此只有自然人才能够直接创作作品。

自然人作为作者在创作文学、艺术、科学作品的过程中,付出了艰辛的劳动,因而其作为最直接和最基本的著作权主体,应当享有原始和完整的著作权。

其次,法人和其他组织是法律拟制的作者。

自然人以外的社会组织事实上不可能成为作品的创作者。

但是我国著作权法第11条明确规定法人甚至非法人的其他组织均可以被视为作者,而获得相当于自然人作者的原始著作权主体地位。

一方面,法人和其他组织可以被视为作者,但并不是真正意义上的作者,作者只能是自然人这一原则并没有被改变;另一方面,法人和其他组织被视为作者需要符合必要的条件,如创作作品的活动是由其组织的,所创作的作品代表的是组织的意志,应当由该组织承担责任等。

我国著作权法第二条规定了对外国作者的保护,这里的外国作者既包括创作作品的外国自然人,也包括被视为作者的外国法人和其他组织,还可能包括无国籍人等。

我国著作权法规定了外国作者的三种情形:外国作者的作品首先在中国境内出版;外国作者的所属国或经常居住地与中国有缔约或共同参加国际公约;外国作者的作品首次在中国参加的国际条约成员国发表出版或在成员国和非成员国同时出版。

第四章著作权常识1. 出版活动的前提是由作者创作的作品。

2. 著作权亦称“版权”,是指文学、艺术和科学作品的创作者对其所创作的作品依法享有的权利。

处于著作权权利范围核心的,是作者的人身权和财产权。

著作权法所保护的,也是这两类权利。

此外,由作品的传播者(如表演者、录音制品制作者、出版者、广播组织等)所享有的邻接权,也受著作权法的保护。

3. 著作权属于一种知识产权,具有无形性、专有性、实践性、地域性和可复制性特征。

4. 我国著作权法的立法依据是《中华人民共和国宪法》。

5. 我国著作权法立法的两项根本原则:一是保护作品创作者和传播者的利益;一是鼓励优秀作品的创作与传播。

我国著作权法立法中的另一项原则是:尊重国际著作权保护惯例,积极参加国际性的著作权保护。

6. 我国有关著作权法的主要法律法规包括:《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》,以及与《著作权法》相配套的:《计算机软件保护条例》、《著作权集体管理条例》、《信息网络传播权保护条例》等,我国最高人民法院发布的关于审理著作权民事纠纷案件适用法律问题的一些司法解释,也是我国著作权法方面的规范性文件。

7. 作品是著作权所指向的对象,又称为“著作权的客体”。

受著作权法保护的作品应具有独创性、合法性,同时还需要考虑该作品的作者身份和出版地等条件。

前两个具有普遍意义,第三个条件主要涉及对外国人的作品是否予以保护的问题。

8. 不适用著作权法保护的客体有:(1)立法、行政、司法性质的文件;(2)时事新闻;(3)历法、通用数表、通用表格和公式。

9. 著作权人通常称为“著作权的主体”。

著作权人分为两类:一类是“原始著作权主体”,一类是“继受著作权主体”。

10. 原始著作权主体就是作者,他既享受人身权,又享有财产权。

作者分为两种:(1)直接意义上的作者;(2)视为作者的组织。

11. 继受著作权主体,是指通过继承、遗赠、转让等方式或者在法律规定的其他条件下依法取得著作权的自然人或组织。

2014河北政法干警专业综合I:民法学——著作权详解法学专业综合知识在政法干警的考试中也是占有一定比重的,所以考生们可不能将它忽略,今天,中公政法干警考试网就为大家带来政法干警法学专业综合知识中民法学的相关内容之著作权,希望帮助大家在政法干警考试中取得高分。

著作权的概念:著作权是指著作权人对作品依法享有的权利。

著作权作为知识产权之一种,除具有知识产权的共同特征外,还具有权利内容的双重性和权利自动产生的特点。

权利内容的双重性是指著作权中既有人身权的内容,也有财产权的内容,两者的保护期限是不同的。

权利的自动产生是指著作权基于作品的创作完成这一事实而自动产生,既不需要发表,也无需任何部门审批,这一点与专利权和商标权不同,因为后两种权利都必须经过申请和审批,经主管部门授权才能产生。

著作权的主体:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。

根据不同的标准,著作权主体可以分为以下几类:(1)根据著作权取得方式的不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体。

原始主体是指在作品创作完成后,直接根据法律的规定或合同的约定,在不存在基础权利的前提下对作品享有著作权的人。

继受主体是指通过受让、继承、受赠或法律规定的其他方式对作品享有著作权的人。

(2)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权主体分为内国主体和外国主体。

(3)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。

根据我国著作权法的规定,不仅自然人、法人可以成为著作权的主体,其他组织甚至国家也可以成为著作权主体。

根据著作权法的规定,著作权属于作者。

作者分为两种:一种是创作作品的公民;另一种是单位。

由法人或者其他组织主持,代表法人或者其他组织意志创作,并由法人或者其他组织承担责任的作品,法人或者其他组织视为作者。

确认作者的标准是署名:如无相反证明,在作品上署名的公民、法人或者其他组织为作者。

著作权包括下列人身权和财产权:著作权中的人身权:(1)发表权,即决定作品是否公之于众的权利;(2)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;(3)修改权,即修改或者授权他人修改作品的权利;(4)保护作品完整权,即保护作品不受歪曲、篡改的权利;著作权中的财产权:(5)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;(6)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;(7)出租权,即有偿许可他人临时使用电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件的权利,计算机软件不是出租的主要标的的除外;(8)展览权,即公开陈列美术作品、摄影作品的原件或者复制件的权利;(9)表演权,即公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利;(10)放映权,即通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利;(11)广播权,即以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利;(12)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;(13)摄制权,即以摄制电影或者以类似摄制电影的方法将作品固定在载体上的权利;(14)改编权,即改变作品,创作出具有独创性的新作品的权利;(15)翻译权,即将作品从一种语言文字转换成另一种语言文字的权利;(16)汇编权,即将作品或者作品的片段通过选择或者编排,汇集成新作品的权利;(17)应当由著作权人享有的其他权利。

《知识产权法》重点知识总结第一章知识产权法概论第一节知识产权概述一、知识产权的概念知识产权:民事主体对其创造性的智力劳动成果、商业标志及其他具有商业价值的信息依法享有的专有权利。

含义:主体——自然人、法人和其他组织。

知识产品的创造者不一定能拥有知识产权,知识产权的拥有者不一定创造了知识产品客体——智力活动产生的非物质性成果。

发明创造、商业标志以及其他具有商业价值的信息等内容——直接支配和获取利益的专有权利。

知识产权与知识的关系:知识指人们在认识和改造世界的实践中获得的认识和经验的总和。

有知识不一定有知识产权,有知识产权一定有知识。

知识产权法保护的对象是知识产权,不是知识本身知识产权是知识经济条件下的重要资源,而知识不是。

社会发展不同阶段,财富的标志不同知识产权保护的范围:二、、知识产权的特征(一)是一种民事权利。

私权,产生、行使和保护适用民法基本原则和基本制度(二)主要是一种无形财产权权利客体具有非物质性,不发生有形控制的占有,不发生相关有形物的消耗和转移,标的具有可分别利用性侵权判定难(三)具有财产权和人身权双重属性(四)知识产权须经法律直接确认(五)知识产权具有专有性专有权利,权利有效期内,权利人的垄断权利受法律严格保护,无法律特殊规定,他人未经许可不得利用,排斥特任的非法仿制、假冒和剽窃。

权利具有一定的相对性,受权能方面的限制,权利的排他性,同一智力成果不允许两项或两项以上同一属性的知识产权存在,专有性将特定知识产品与公有领域的知识产品区分出来(六)知识产权具有地域性知识产权没有域外效力,各国知识产权保护相互独立(七)时间性第二节知识产权的主体、客体、内容一、知识产权的主体含义广义——知识产权法律关系中,依法享有知识产权的权利人和除权利人以外的对知识产权人权利负有不侵犯义务的义务人狭义——知识产权的权利人,包括著作权人、专利权人、商标权人等范围:原始主体、继受主体自然人、法人、其他组织本国人、外国人二、*知识产权的主体制度的特征1、原始取得以创造者的身份资格为基础,以国家认可或授权为条件(1)创造者一般是直接从事创造性智力劳动的自然人(2)创造者身份是智力创造这一事实行为的结果,又是取得知识产权的前提。

第四讲著作权的主体《中华人民共和国著作权法》第九条著作权人包括:(一)作者;(二)其他依照本法享有著作权的公民、法人或者其他组织。

1、著作权主体的概念和分类1.1著作权主体的概念著作权主体,即著作权人,享有著作权法上的权利和承担著作权法上的义务的自然人、法人和非法人组织,在一定条件下国家也可成为著作权主体。

1.2著作权主体的分类按主体形态分:1、自然人没有无民事行为能力的限制。

未成年人即使属于民法理论中的完全无民事行为能力,也可以因为创作这一事实行为而依法享有著作权。

2、法人依法成立;有必要的财产或者经费;有自己的名称、组织结构和场所;能够独立承担民事责任。

3、非法人组织不具备法人资格,经核准登记的社会团体、经济组织或者组成法人的各个相对独立的部门。

(二)按是否直接创作分:1、作者2、其他著作权人(三)按权利产生方式分1、原始著作权人。

依照法律规定直接享有著作权。

2、继受著作权人。

依照合同或继承方式间接享有著作权。

(四)按国籍分:1、本国人2、外国人3、无国籍人2、作者(一)作者的定义根据〈著作权法〉第11条第2款的规定,作者是指创作作品的公民。

(二)著作权法所称的作者,应当具备一定的条件:1、作者必须是直接具有思维能力的自然人。

2、作者必须具有创作能力。

创作是一种事实行为,故判断一个人能否成为作者的标准,应当是客观上的创作能力,而非法律上的行为能力。

这一要求并不苛刻,没有行为能力的公民只要事实上创作出了作品,就从法律上反推他具有创作能力。

创作能力在不同的领域会因人而异,有口头表达能力的,不一定有文字表达能力;由文字表达能力的,不一定有绘画表达能力;有绘画表达能力的,不一定有音乐表达能力,各种创作能力都会得到法律的认可。

3、作者必须实际从事了创作活动。

所谓创作,《中华人民共和国著作权法实施条例》第3条第1款作了立法解释,是指“直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动”。

该条第2款还明确规定:“为他人创作进行组织工作,提供咨询意见、物质条件,或者进行其他辅助活动,均不为创作”。

《知识产权法》重点辅导(2)第四编著作权法第一章著作权与著作权法概述一、著作权的概念著作权,亦称版权,是指文学、艺术和科学作品的作者对其创作的作品依法享有的专有权利。

二、著作权法的概念著作权法是调整文学、艺术和科学技术领域内因创作和使用、传播作品而产生的各种社会关系的法律规范的总称。

著作权保护制度最早可以追溯道 16 世纪的欧洲。

英国议会于 1709 年通过了世界上第一部著作权法《安娜法令》,1910 年清政府颁布了中国历史上第一部著作权法《大清著作权律》。

三、著作权法的基本原则:1、保护作者权益的原则著作权法在调整作者和使用人乃至公众利益的关系中,将维护作者的权益置于首要和核心的地位。

维护作者权益在著作权法中主要体现在维护著作权人的人身权和财产权。

对侵害著作权人合法权益的各种侵权行为给予制裁。

2、鼓励优秀作品传播的原则著作权法律制度对各种传播媒体的合法权益给予积极保护,不仅是对作品的创作和传播的有力保证,同时也是著作权制度自身不断发展和完善,以适应新技术飞速发展,具有强大生命力的体现。

3、作者利益和公众利益协调一致的原则著作权法不仅要鼓励优秀作品的创作与传播,而且要鼓励公众学习知识,以提高全民族的科学文化水平。

就需要法律对公众利用文学、艺术和科学作品提供便利条件。

因此,著作权法在保护作者和作品传播者利益的同时,还要对他们的权利进行一些必要的限制,以平衡作者与社会公众之间的利益关系。

这三个原则也体现了著作权法的主要功能和作用。

第二章著作权的客体一、作品的概念和构成要件著作权法所称的作品,指文字、艺术和科学领域内,具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。

《著作权法》第 3 条界定了作品的处延:本法所称的作品,包括以下形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品: (1)文字作品; (2)口述作品;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品; (4)美术、建筑作品(5) 摄影作品; (6) 电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品; (7)工程设计图、产品设计图、地图、示图等图形作品和模型作品; (8)计算机软件; (9) 律行政法规规定的其他作品。

著作权人是写歌的人吗著作权保护是保护著作权人权益的重要手段,那么对于歌曲来说,著作权人到底是谁呢?著作权人是写歌的人吗?著作权的保护主体有哪些呢?著作权保护期限有多久呢?接下来就和我一起了解一下著作权人是写歌的人吗的相关知识吧。

一、著作权人是写歌的人吗写歌的人是著作权人,但一首歌的著作权人不一定是写歌的人。

1、一首歌的版权分为两部分:歌词和乐谱。

歌词属于版权法中的“文字作品”,乐谱属于”音乐作品“。

歌词的版权归属于词作者,乐谱的版权归属于曲作者。

2、如果作词人作曲人和唱片公司签订转让版权的合同,那么版权转归唱片公司所有。

3、歌手只是版权法中规定的“表演者”,不是词曲的版权人,对词曲本身不享有版权。

因为歌曲不是指我们听到的音频文件,而是歌词和曲谱--而歌词和曲谱本来就与歌手没有任何关系。

当然周杰伦等创作型歌手除外,他们对“自己创作并演唱”的歌曲兼有词曲作者和表演者双重身份,既享有版权人的权利又享有表演者的权利。

4、一个歌手要翻唱一个经典歌,要找版权人,即词曲作者,如果词曲作者已将版权转让唱片公司,就去找唱片公司。

二、著作权保护?主体我国著作权保护主体一般有以下几个:1、公民。

创作作品的公民是作者,作者可依法成为著作权的主体。

2、法人。

由法人主持,代表法人意志进行创作,并由法人单位承担责任的作品,法人视为作者。

3、非法人单位。

由非法人单位主持,代表非法人单位意志进行创作并由非法人单位承担责任的作品,非法人单位视为作者。

4、外国人。

外国人的作品首先在中国境内发表的,依法享有著作权。

5、国家。

(1)国家接受已故作家遗赠作品著作权;(2)古籍作品无作者或作者不明确;(3)国家将某些作品收归国有。

三、著作权保护期限著作权包括人身权利和财产权利,因此对它们的保护期有不同的法律规定。

著作人身权中的署名权、修改权和保护作品完整权,是与特定的人身相联系的权利,不因人的死亡而消失,因此受到法律永久保护,没有时间的限制。

著作权的主体如何分类和确认著作权也就是我们常说的版权,现在的人们的版权意识都有提高了,在转载他人的作品时也知道标明出处了,这是好的趋势。

如果要对著作权的主体分类确认的,那么著作权的主体如何分类和确认?阅读完以下我为您整理的内容,一定会对您有所帮助的。

一、著作权的主体如何分类和确认著作权人,即依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人,包括自然人、法人和其他组织,在一定条件下,国家也可能成为著作权主体。

1、原始主体与继受主体。

划分依据是著作权的取得方式。

原始主体:指在作品完成后,直接根据法律规定或合同约定,在不存在其他基础性权利的前提下对作品享有著作权的人。

一般情况下为作者,特殊情况下作者以外的自然人或组织也可能成为著作权原始主体。

继受主体:通过受让,继承,受赠或法律规定的其他方式取得全部或一部分著作权的人。

区别:(1)概念不同。

(2)取得方式:原不以继为存在前提,但继享有的权利却是从原处取得的,并以他人原有著作权的合法存在为条件。

(3)著作权是否完整:原所享有的著作权之完整性比继的权利表现得充分,因为继绝对不可能享有完整著作权,只能取得著作财产权的部分或全部,而不能取得著作人身权。

2、本国主体与外国主体。

以著作权人所具有的国籍为标准而分类。

区别:由于著作权法具有非常严格的地域性,因此内与外待遇差异明显。

(1)保护条件不同:中国作者和其他著作权人的作品无论是否发表,依据著作权法直接取得保护;外国人的作品若首先在中国境内发表,依照我国著作权法享有著作权。

外国人在中国境外发表的作品,根据其所属国与中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受我国法律保护。

(2)作品首次发表的规定不同:中国作者的作品的首次发表,指作品首次在中国境内或境外发表。

对外国作者来说,其作品首次在中国境内发表,指外国人未发表的作品首先在中国境内出版,或外国人的作品首先在中国境外出版后,30天内又在中国境内出版的,也被视为作品首先在中国境内发表;或外国人的作品未发表,但经授权改编,编译后在中国境内出版的,也视为该作品首先在中国境内发表。

著作权的主体和客体分别指的是什么?一、著作权保护的主体著作权保护分一般主体与特殊主体:著作权主体一般为作者,即直接创作作品的人。

1,公民。

创作作品的公民是作者,作者可依法成为著作权的主体;2,法人。

由法人主持,代表法人意志进行创作,并由法人单位承担责任的作品,法人视为作者;3,非法人单位由非法人单位主持,代表非法人单位意志进行创作并由非法人单位承担责任的作品,非法人单位视为作者;4,外国人。

外国人的作品首先在中国境内发表的,依法享有著作权;5,国家。

(1)国家接受已故作家遗赠作品著作权;(2)古籍作品无作者或作者不明确;(3)国家将某些作品收归国有;(4)法人或非法人单位变更或终止后,其作品的使用权和获得报酬权在保护期内,无承受其权利义务的法人或非法人单位的。

特殊情况下,合作作品、编辑作品、职务作品、委托作品、演绎作品、电影作品和类似摄制电影的方法创作的作品则需依法确定著作权人。

二、著作权保护的客体1、文字作品。

文字作品是指以语言文字的形式,或其他相当于语言文字的符号来表达作者感情、思想的作品。

2、口述作品。

口述作品是指以口头语言创作的、未以任何物质载体固定的作品,如演说、授课、法庭辩论、祝词、布道等。

3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品。

1、音乐作品:音乐作品,这是指能够演唱或演奏以旋律节奏、合声进行组合,以乐谱或歌词表达作者思想的作品,如民歌、通俗歌曲、流行歌曲、交响曲、弦乐曲、爵士乐、吹打乐等。

2、戏剧、曲艺作品:戏剧作品不是指一台演出的完整的戏,而是指演出这台戏的剧本。

伯尔尼公约也将戏剧作品定为剧本。

3、舞蹈作品:舞蹈作品指的是舞蹈的动作设计及程序的编排,它可以用文字或其他方式来记载。

4、杂技艺术作品:依《著作权法实施条例》的规定,杂技艺术作品,是指杂技、魔术、马戏等通过形体动作和技巧表现的作品,具体表现为车技、蹬技、手技、顶技、走索、空中飞人、民间杂耍等表现形式。

4、美术、建筑作品。

知识产权法章节练习题——著作权的主体发布人:圣才学习网发布日期:2010-07-11 15:12 共155人浏览[大] [中] [小]1、(多选)作者作为著作权的原始主体,可以组受方式将著作权中的财产权利转移给其他人,其继受方式是通过()进行的。

A.委托B.转让C.赠与D.继承E.购买2、(多选)在电影作品中,一般仅享有著名权,而不能享有著作权的其他权利的合作作者是()A.制片者B.导演C.编剧D.词曲作者E.摄影3、(单选)报影师甲于1947年3月10日拍摄了一幅摄影作品;1989年8月3日去世;其子乙于1998年7月15日首次将甲的该作品发表。

1999年2月5日,丙未经乙许可便将甲的该作品收入其制作的《名人摄影作品集》中,并在其作品上注明甲为摄影者。

在此实例中,丙()A.侵犯了甲的著作权B.侵犯了乙的著作权C.侵犯了甲和乙的著作权D.不构成侵权4、(多选)在我国的知识产权法律体系中,自然人(包括特殊自然人主体)可以享有的权利有()A.著作权B.原产地名称权C.专利权D.新植物品种权E.商标权5、(单选)陈某(7岁)在学校美术课上画了一幅“小鸭嬉戏图”,被某画刊登载于1998年第三期,享有著作权的是()、他的学校B、某画刊C、他的美术老师D、他本人6、(单选)1995年1月,甲县话剧团委托自由撰稿人舒某创作一个剧本,准备排练成话剧在建国五十周年大庆时上演,双方没有签订委托合同,舒某于1999年1月完成剧本。

该剧本的著作权人是()A、甲县话剧团B、舒某C、甲县话剧团和舒某D、全体演员7、(单选)电视剧《三国演义》的著作权人应该是()A、导演B、主要演员C、剧本作者D、制片人8、(单选)我国著作权法中,著作权与下列哪一项系同一概念()A、作者权B、出版权C、版权D、专有权9、(简答)简述职务作品及其著作权归属。

10、(单选)张明7岁,有绘画天分。

其画作颇受人喜爱,并屡有获奖。

张明对其画作()A.享有著作权。

试论著作权的主体【摘要】我国现行著作权法颁布于2001年,并在2010年以修正案形式作了适当的修改,但囿于法律规定的笼统性,本文拟以我国现行的法律规定为基础,对其中一个方面——著作权的主体作简单的分析,以期对著作权权利享有者的界定作进一步的理解。

【关键词】著作权;主体;职务作品;汇编作品;委托作品有关著作权权利归属的认定,无论在著作权法颁布之前还是颁布之后,理论上都存在争议,这主要源于著作权的客体——作品的种类繁杂,以及作品实质意义上的创作者——作者在某种情况下同著作权的主体相分离,在法律意义上,为了澄清作品权利的真正享有者,本文将从著作权人丁一般原则、作者及特殊作品的著作权的归属三个方面为著作权主体的认定作简要的阐述。

一、著作权归属的一般原则根据著作权自动产生的原则,完成创作文学艺术作品这一法律事实一经出现,相应的著作权法律关系也应运而生,作者依法成为著作权人。

著作权属于作者,是著作权归属的一般原则。

在法律上,这里的作者既包括自然人,也包括法人和其他社会组织。

著作权人和作者是两个概念,也就是说,除作者以外,其他自然人、法人或社会组织依法也可以成为著作权的主体。

根据我国《著作权法》第9条第2项规定,作者以外的公民、法人和其他社会组织,依法也可以成为著作权人。

依照该法第15条规定,这些情况包括:电影、电视、录像作品中除去导演、编剧、作词、作曲、摄影等作者享有署名权以外,著作权的其他权利属于电影、电视和录像作品的制作人;《著作权法》第16条规定的职务作品的两种情况,作者享有署名权,法人和其他社会组织享有著作权;《著作权法》第17条规定的受委托《实为承揽或定作》创作的作品,根据合同定作人可以成为著作权人;《著作权法》第19条规定,公民的著作权在权利人死亡以后,其作品的使用权和获得报酬权在法定保护期限内,依我国继承法的规定转移。

此外,通过转让部分或全部著作财产权,受让人也可以成为著作权人。

二、著作权的主体——作者关于如何认定作者,法律通常以署名为准。

中华人民共和国著作权法导读与释义随着社会经济的不断发展,著作权法作为维护知识产权的法律规范,对于保护创作者的合法权益,促进文化创意产业的发展,具有重要的意义。

中华人民共和国著作权法作为我国著作权领域的基本法律,于1990年颁布实施,经过多次修订和完善,已成为我国文化产业发展的重要法律依据。

然而,由于著作权法的内容比较复杂,对于普通公众来说并不易于理解,因此有必要对著作权法进行导读与释义,以便更好地理解和运用著作权法。

一、著作权法的基本概念1. 著作权的客体和主体著作权法所保护的客体是“作品”,而著作权的主体是“作者”。

作品是指以文学、艺术和科学表现形式,反映创作性思想的作品,包括文字作品、音乐、戏剧、美术作品、摄影作品、电影等。

而作者指的是作品的创造者,包括个人和法人团体。

2. 著作权的内容和范围著作权法所保护的内容主要包括署名权、保护作品完整权、修改权、发表权、发表署名权、保护作品完整权等。

著作权的范围包括复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等。

3. 著作权的取得方式著作权是在作品创作完成之时自动取得的,不需经过登记或其他程序。

作者可通过签订合同、授权委托等方式,将著作权部分或全部转让给他人。

二、著作权法的适用条件和保护期限1. 著作权的适用条件著作权法规定,对于享有著作权的作品,必须符合原创性、表现形式和标志性三个条件。

原创性是指作品应当反映了作者的独创性思想和劳动成果,表现形式是指作品所采用的文学、艺术和科学表现形式,标志性是指作品需要有一定的独创性和独特性。

2. 著作权的保护期限根据著作权法的规定,著作权的保护期限是作者终身及50年,对于合作创作的作品,则为作者终身及50年自发表之日起,对于法人团体创作的作品,则为发表之日起50年。

三、著作权法的行使和保护措施1. 著作权的行使方式著作权的行使包括了授权使用和著作权许可的两种方式。

著作权人可以根据自己的需要,通过合同或许可证书的方式,将自己享有的著作权授予他人使用。