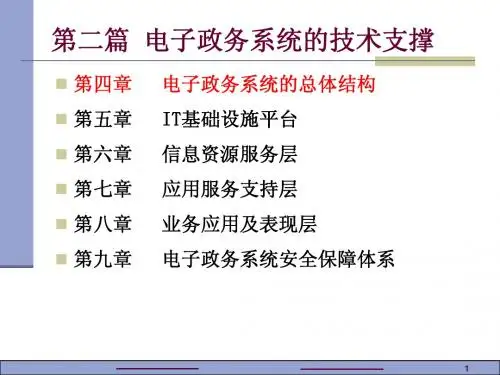

电子政务系统的总体框架

- 格式:ppt

- 大小:3.04 MB

- 文档页数:25

深度解析《国家电子政务总体框架》2006年,我国电子政务取得了明显进展。

其中最突出、最重要的是国家信息化领导小组正式下发了《国家电子政务总体框架》这一意义深远的文件,并为此专门召开了全国电子政务工作会议。

国务院副总理曾培炎代表国家信息化领导小组到会发表重要讲话,详细阐述了文件精神,部署了“十一五”期间电子政务工作。

曾培炎指出:“这是国家电子政务的骨架,有了这个骨架,全国电子政务体系就能竖起来。

框架从战略高度明确了电子政务发展的思路、目标和重点,为加快我国电子政务建设打下了重要基础。

”五个组成部分《国家电子政务总体框架》以极为简明清晰的结构,深刻揭示了电子政务的历史使命及社会价值,科学地将电子政务的社会功能、技术关键、管理要素有机组成统一的、动态的整体并划分为五个部分,符合中国电子政务实际,不愧是多年实践经验的总结和升华。

《国家电子政务总体框架》的五个组成部分,它用一句话予以概括:服务是宗旨,应用是关键,信息资源开发利用是主线,基础设施是支撑,法律法规、标准化体系、管理体制是保障。

服务与应用系统,说明了电子政务的社会使命,它是新世纪中政府服务于社会的一种新型服务方式,它强调服务是宗旨,服务对象包括政府、企事业单位、社会公众,强调要惠及全民。

信息资源,不再是静态地将其看做是数据,而是突出其能够持续具有应用价值所必须的全部要素及与服务、应用体系之间的动态、有机的关系。

这些要素由三部分组成,一是信息采集和更新,二是信息公开和共享,三是基础信息资源,如空间地理信息等。

信息采集更新必须来自社会、公众,公开共享是通过应用系统的服务提供给社会公众的。

将国家电子政务网络、信息安全基础设施、政务信息资源目录体系与交换体系归于基础设施,作为服务与应用、信息资源开发利用的支撑环境,恰如其分地表述了这些技术要素在国家电子政务中的支撑地位。

因为,它们的共同特点是必须有组织地、按统一标准、有序地建设和管理才能充分发挥其基础性作用,支撑应用系统和信息资源的持续运行。

国家电子政务总体框架国信〔2006〕2号推行电子政务是国家信息化工作的重点,是深化行政管理体制改革的重要措施,是支持各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院履行职能的有效手段。

《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》(中办发〔 2002 〕 17 号)印发以来,经过各地区、各部门共同努力,重点业务系统的应用进展顺利,统一电子政务网络不断推进,基础信息库和标准化体系建设开始起步,信息安全保障能力不断增强。

但从总体上看,我国电子政务仍处于初步发展阶段,还存在一些亟待解决的问题,主要是:信息资源共享机制尚未建立;建设和应用发展不平衡,应用系统的潜能没有得到充分发挥,公共服务效率低;法律法规和标准化工作滞后,安全保障能力有待进一步提高;电子政务建设、管理、运行体制不完善,创新能力不强。

要采取切实有效措施,认真解决这些问题。

“十一五”是承前启后的重要时期。

我国电子政务建设将进入以深化应用为显著特征的新的发展阶段。

为指导“十一五”期间各地区、各部门更好地推行电子政务,促进全国电子政务健康发展,特制定《国家电子政务总体框架》。

一、总体要求与目标构建国家电子政务总体框架的要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,进一步发挥电子政务对加强经济调节、市场监管的作用,更加注重对改善社会管理、公共服务的作用,坚持政府主导与社会参与相结合,坚持深化应用与提高产业技术水平相结合,坚持促进发展与保障信息安全相结合,保持政策的连续性与稳定性,统筹兼顾中央与地方需求,以提高应用水平为重点,以政务信息资源开发利用为主线,建立信息共享和业务协同机制,更好地促进行政管理体制改革,带动信息化发展,走中国特色的电子政务发展道路。

构建国家电子政务总体框架的目标是:到2010 年,覆盖全国的统一的电子政务网络基本建成,目录体系与交换体系、信息安全基础设施初步建立,重点应用系统实现互联互通,政务信息资源公开和共享机制初步建立,法律法规体系初步形成,标准化体系基本满足业务发展需求,管理体制进一步完善,政府门户网站成为政府信息公开的重要渠道, 50% 以上的行政许可项目能够实现在线处理,电子政务公众认知度和公众满意度进一步提高,有效降低行政成本,提高监管能力和公共服务水平。

如何理解电子政务建设中“电子”是基础,核心是“政务”?

可以从三个方面去理解:

首先,从电子政务的三要素来看。

电子政务必须利用信息技术和网络技术,且总是与公共事务的管理、公共权力的行使相联系。

此外,电子政务不意味着传统的政务过程进行一个信息化的复制,而是对传统的政务活动、传统的政务过程进行信息化的改造。

其次,从电子政务的概念来看。

电子政务是指公共管理部门应用现代信息技术、通信技术和传播技术等,将管理和服务的一项项具体业务集成,实现组织结构和工作流程的优化,提高内部协调与管理效率,以及公共服务的质量与效率。

再者,从电子政务的总体框架来看。

电子政务的总体框架是“四体”、“两维”,它是一个系统的工程,既非纯技术,也非纯管理。

可见,电子政务是需要以信息以及通信技术为支撑,打破行政机关的组织界限,构建一个电子化的虚拟机关,使得公众摆脱传统的层层关卡以及书面审核的作业方式。

其目的是使政府机关之间以及政府与社会各界之间经由各种电子化渠道进行相互沟通,政府依据人们的需求、人们可以获得的形式、人们要求的时间及地点等,向人们提供各种不同的服务选择,从应用、服务及网络通道等三个层面进行电子化政府基本架构的规划。

所以说电子政务建设中“电子”是基础,核心是“政务”。

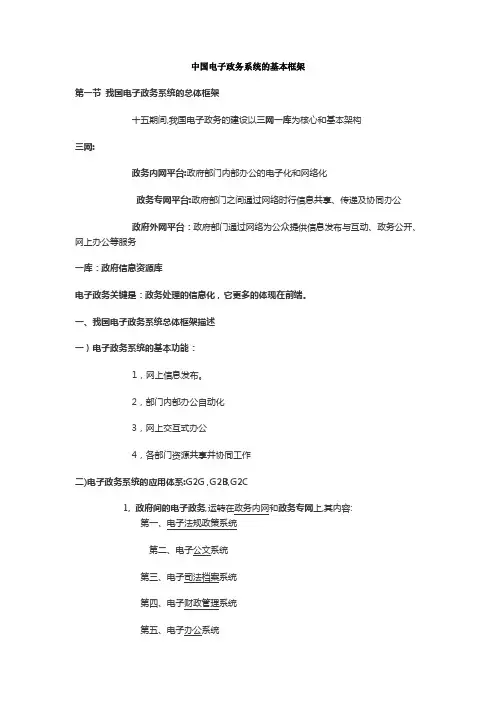

中国电子政务系统的基本框架第一节我国电子政务系统的总体框架十五期间,我国电子政务的建设以三网一库为核心和基本架构三网:政务内网平台:政府部门内部办公的电子化和网络化政务专网平台:政府部门之间通过网络时行信息共享、传递及协同办公政府外网平台:政府部门通过网络为公众提供信息发布与互动、政务公开、网上办公等服务一库:政府信息资源库电子政务关键是:政务处理的信息化,它更多的体现在前端。

一、我国电子政务系统总体框架描述一)电子政务系统的基本功能:1,网上信息发布。

2,部门内部办公自动化3,网上交互式办公4,各部门资源共享并协同工作二)电子政务系统的应用体系:G2G ,G2B,G2C1, 政府间的电子政务,运转在政务内网和政务专网上,其内容:第一、电子法规政策系统第二、电子公文系统第三、电子司法档案系统第四、电子财政管理系统第五、电子办公系统第六、电子培训系统第七、业绩评价系统2,政府对企业的电子政务:政府通过电子网络系统精简管理业务流程,快捷地为企业提供各种信息服务,这些业务运转在政务外网上。

第一,电子采购与招标第二,电子税务第三,电子证照办理第四,信息咨询服务第五,为中小企业提供服务。

3,政府对公民的电子政府:政府通过电子政务网络系统为公司提供各种服务,这些服务主要运转在政务外网上,主要内容:第一,教育培训服务:全国性教育平台;购买教育资源;加强教育与培训第二,就业服务。

提供工作机会和就业培训,促进就业。

第三,电子医疗服务第四,社会保险网络服务第五,公民信息服务第六,交通管理服务第七,公民电子税务第八,电子证件服务。

二、我国电子政务系统框架的不同结构层次:一)电子政务系统的技术层次结构具有分布式多层结构和集中式管理相结合的特征:一,政务内网平台结构:省、市级区域性网络平台二,政务内网平台的主要应用一)办公自动化和数字化办公办公自动化:内部办公自动化是信息化建设的基础,主要包括文件、信息,会议,督察,档案,值班、领导批示等办公业务应用,同时实现内部电子邮件的畅通,并与其他单位,部门实现互连互通。

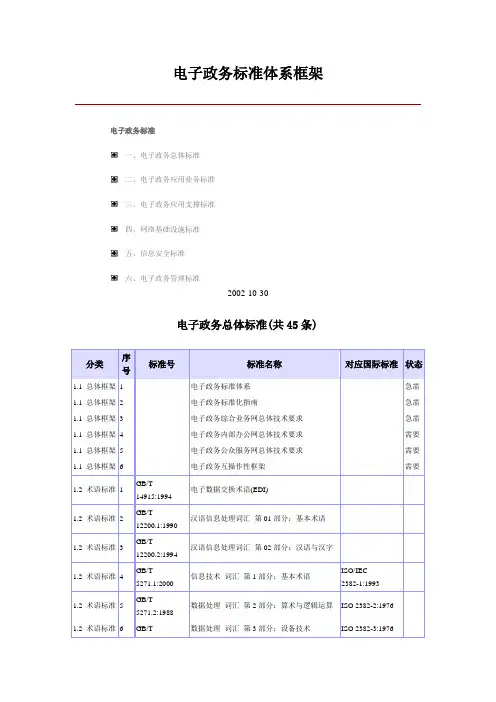

电子政务标准体系框架

电子政务标准

一、电子政务总体标准

二、电子政务应用业务标准

三、电子政务应用支撑标准

四、网络基础设施标准

五、信息安全标准

六、电子政务管理标准

2002-10-30

电子政务总体标准(共45条)

分类序

号

标准号标准名称对应国际标准状态

1.1 总体框架1电子政务标准体系急需1.1 总体框架2电子政务标准化指南急需1.1 总体框架3电子政务综合业务网总体技术要求急需1.1 总体框架4电子政务内部办公网总体技术要求需要1.1 总体框架5电子政务公众服务网总体技术要求需要1.1 总体框架6电子政务互操作性框架需要

1.2 术语标准1GB/T

14915:1994

电子数据交换术语(EDI)

1.2 术语标准2GB/T

12200.1:1990

汉语信息处理词汇第01部分:基本术语

1.2 术语标准3GB/T

12200.2:1994

汉语信息处理词汇第02部分:汉语与汉字

1.2 术语标准4GB/T

5271.1:2000

信息技术词汇第1部分:基本术语

ISO/IEC

2382-1:1993

1.2 术语标准5GB/T

5271.2:1988

数据处理词汇第2部分:算术与逻辑运算ISO 2382-2:1976

1.2 术语标准6GB/T 数据处理词汇第3部分:设备技术ISO 2382-3:1976

电子政务应用业务标准(共132条)

电子政务应用支撑标准(共11条)

网络基础设施标准(共24条)

信息安全标准(共125条)

电子政务管理标准(共25条)。

电子政务总体方案引言电子政务(Electronic Government,简称e-Government)是利用信息与通信技术来改善政府运作与服务效能的一种公共管理方式。

随着科技的快速发展,电子政务已经成为现代化政府建设的重要组成部分,对于提高政府效能、推动社会发展具有重要意义。

本文将介绍电子政务总体方案,包括定义、目标、总体框架和关键组成部分等内容。

1. 定义电子政务是指利用信息技术手段,将政府机关与公众、企事业单位、其他政府机关之间的沟通、交互和服务等活动纳入信息化管理范畴,通过信息化手段提高政府管理和服务的效率、质量和水平,推动政府决策科学化、民主化、透明化的一种新型公共管理方式。

2. 目标电子政务总体方案的目标是根据国家发展要求和社会需求,发挥信息技术的优势,推动政府机构业务流程再造和管理模式创新,提高政府管理效能和服务水平,促进政府决策科学化、民主化和透明化,为公众、企事业单位提供优质、便捷的政务服务。

3. 总体框架电子政务总体方案的总体框架包括战略定位、基础设施建设、信息化应用、风险管理和监督评估等五个方面。

3.1 战略定位战略定位是指明确电子政务在国家发展中的地位和作用,明确电子政务与其他政府改革、信息化建设的关系,并制定相应的发展目标和战略策略。

3.2 基础设施建设基础设施建设是指搭建电子政务的硬件和软件基础平台,包括政务网络基础设施、数据中心建设、信息安全保障等。

3.3 信息化应用信息化应用是指将信息技术应用到政府各个管理环节,包括政务服务、政务决策、政务监管等。

通过建设电子政务平台,实现政府与公众、企事业单位之间的信息共享、交互和服务。

3.4 风险管理风险管理是指在电子政务建设过程中,对可能出现的各种风险进行预测、评估和控制,确保电子政务系统的安全、稳定和可靠运行。

3.5 监督评估监督评估是指通过制定监督评估机制和标准,对电子政务的建设与运行进行监督和评估,及时发现问题并及时进行调整和改进。

国家电子政务总体框架构建国家电子政务总体框架的目标是:到2010年,覆盖全国的统一的电子政务网络基本建成,目录体系与交换体系、信息安全基础设施初步建立,重点应用系统实现互联互通,政务信息资源公开和共享机制初步建立,法律法规体系初步形成,标准化体系基本满足业务发展需求,管理体制进一步完善,政府门户网站成为政府信息公开的重要渠道,50%以上的行政许可项目能够实现在线处理,电子政务公众认知度和公众满意度进一步提高,有效降低行政成本,提高监管能力和公共服务水平。

总体框架的构成国家电子政务总体框架的构成包括:服务与应用系统、信息资源、基础设施、法律法规与标准化体系、管理体制。

推进国家电子政务建设,服务是宗旨,应用是关键,信息资源开发利用是主线,基础设施是支撑,法律法规、标准化体系、管理体制是保障。

框架是一个统一的整体,在一定时期内相对稳定,具体内涵将随着经济社会发展而动态变化。

各地区、各部门按照中央和地方事权划分,在国家电子政务总体框架指导下,结合实际,突出重点,分工协作,共同推进电子政务建设。

服务与应用系统服务是电子政务建设的出发点和落脚点。

要紧紧围绕服务对象的需求,选择优先支持的政府业务,统筹规划应用系统建设,提高各级政府的综合服务能力。

(一)服务体系电子政务服务主要包括面向公众、企事业单位和政府的各种服务。

服务的实现程度、服务效率、服务质量是电子政务建设成败的关键。

要以服务对象为中心,以网络为载体,逐步建立电子政务服务体系。

政府通过整合和共享信息资源,满足经济社会发展的需要。

为满足政府服务公众和企事业单位的需求,在人口登记和管理、法人登记和管理、产品登记和管理、市场准入和从业资格许可等方面实现信息共享。

为满足政府经济管理和社会管理的需要,提供市场与经济运行、农业与农村、资源与环境等方面的信息监测与分析服务。

为满足各级领导科学决策的需要,提供信息汇总、信息分析等服务。

为满足政府提高管理效能的需要,提供人力资源管理、财政事务管理、物资管理等信息服务。

北京市电子政务总体框架概述北京市电子政务总体框架是指在信息化、网络化背景下,实现北京市政府机构及其政务公开的电子化管理与服务的框架体系。

该框架的实施旨在提升政府工作效率,优化政务服务,加强政府与市民之间的互动与沟通。

目标北京市电子政务总体框架的目标是建立集信息化、网络化、数字化于一体的政务管理平台,实现政务公开、行政审批、服务导向等主要业务的电子化处理。

具体目标包括: 1. 提高政府机构的工作效能和决策水平。

2. 优化政务服务,提供便捷、高效、透明的在线服务。

3. 加强政府与市民之间的互动与沟通,促进政务信息的共享与流通。

4. 构建完善的政务安全体系,保障政务信息的安全性与可靠性。

5. 推动社会治理创新,促进智慧城市建设。

框架架构北京市电子政务总体框架主要包括以下几个核心组成部分:基础设施层基础设施层是支撑整个电子政务系统运行的基础,包括硬件设备、软件系统、数据库、网络等基础设施。

在这一层,需要建设稳定可靠、高效快速的数据中心,确保政务信息的安全与可靠性。

平台层平台层是电子政务系统的核心,包括政务协同平台、数据共享平台、业务处理平台等。

通过平台层,政府机构可以实现业务协同、信息共享、统一数据管理等功能,提高工作效率,降低重复办事的成本。

应用服务层应用服务层是电子政务系统的业务应用层,包括行政审批、政务公开、在线服务等。

通过应用服务层,市民可以通过互联网完成行政审批、查询政务信息、办理各类证照等一系列服务,提高办事效率。

安全层安全层是保障电子政务系统安全性的重要组成部分,包括网络安全、数据安全、身份认证等。

通过安全层的建设,可以防范网络攻击、保护个人隐私信息,确保政务信息和系统的安全。

实施路径实施北京市电子政务总体框架需要经过以下几个重要步骤:1.现状分析:对北京市政府机构的信息化水平进行全面分析,明确需要电子化改造的业务和问题所在。

2.规划设计:制定电子政务总体构架规划,包括基础设施规划、平台规划、应用服务规划和安全规划等。

中国电子政务系统的基本框架第一节我国电子政务系统的总体框架十五期间,我国电子政务的建设以三网一库为核心和基本架构三网:政务内网平台:政府部门内部办公的电子化和网络化政务专网平台:政府部门之间通过网络时行信息共享、传递及协同办公政府外网平台:政府部门通过网络为公众提供信息发布与互动、政务公开、网上办公等服务一库:政府信息资源库电子政务关键是:政务处理的信息化,它更多的体现在前端。

一、我国电子政务系统总体框架描述一)电子政务系统的基本功能:1,网上信息发布。

2,部门内部办公自动化3,网上交互式办公4,各部门资源共享并协同工作二)电子政务系统的应用体系:G2G ,G2B,G2C1, 政府间的电子政务,运转在政务内网和政务专网上,其内容:第一、电子法规政策系统第二、电子公文系统第三、电子司法档案系统第四、电子财政管理系统第五、电子办公系统第六、电子培训系统第七、业绩评价系统2,政府对企业的电子政务:政府通过电子网络系统精简管理业务流程,快捷地为企业提供各种信息服务,这些业务运转在政务外网上。

第一,电子采购与招标第二,电子税务第三,电子证照办理第四,信息咨询服务第五,为中小企业提供服务。

3,政府对公民的电子政府:政府通过电子政务网络系统为公司提供各种服务,这些服务主要运转在政务外网上,主要内容:第一,教育培训服务:全国性教育平台;购买教育资源;加强教育与培训第二,就业服务。

提供工作机会和就业培训,促进就业。

第三,电子医疗服务第四,社会保险网络服务第五,公民信息服务第六,交通管理服务第七,公民电子税务第八,电子证件服务。

二、我国电子政务系统框架的不同结构层次:一)电子政务系统的技术层次结构具有分布式多层结构和集中式管理相结合的特征:基础电信网络-》安全支撑平台—》中间层,电子政务业务支撑平台和应用中间件—》电子政务应用系统。

二)电子政务系统的横/纵向结构横向结构:国家级电子政务系统;省级电子政务系统;地市级电子政务系统和县级电子政务系统;侧重于同一层面上各政府机关和业务系统之间的行政管理和协作。