胸痹 真心痛

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:9

胸痹心痛(冠心病-心绞痛)中医诊疗方案及临床路径一.中西医病名中医病名:胸痹心痛是指以胸痛憋闷、、心悸气短为主症的一种心系疾病。

轻者胸闷或胸部隐痛,发作短暂;重者心痛彻背,背痛彻心,喘息不得卧,痛引左肩或左臂内侧。

常伴有心悸气短,呼吸不畅,甚则喘促,面色苍白,冷汗淋漓等。

多由劳累饱餐、寒冷或情绪激动而诱发;.主要病机为心脉痹阻,病理变化为本虚标实,虚实夹杂。

其本虚可有气虚、血虚、阴虚、阳虚,标实为血瘀、痰浊、气滞、寒凝。

急性发作期以标实为主,缓解期以本虚为主。

病位在心,与肝、脾、肾二脏关系密切。

本病相当西医的冠心病心绞痛。

西医病名:心绞痛是由于暂时性心肌缺血引起的以胸痛为主要特征的临床综合征,是冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)的最常见表现。

通常见于冠状动脉至少一支主要分支管腔直径狭窄在50%以上的患者,当体力或精神应激时,冠状动脉血流不能满足心肌代谢的需要,导致心肌缺血,而引起心绞痛发作,休息或含服硝酸甘油可缓解。

二.中西医诊断(一)中医诊断1.诊断依据及要点①左侧胸膺或膻中处突发憋闷而痛,疼痛性质为隐痛,胀痛,刺痛,绞痛,灼痛.疼痛常可窜及肩背,前臂,咽喉,胃脘部等,甚者可沿手少阴,手厥阴经循行部位窜至中指或小指,并兼心悸;②突然发病,时作时止,反复发作.持续时间短暂,一般几秒至数十分钟,经休息或服药后可迅速缓解③多见于中年以上,常因情志波动,气候变化,多饮暴食,劳累过度等而诱发.亦有无明显诱因或安静时发病者④心电图应列为必备的常规检查,有缺血改变或心电图运动试验阳性,有助于诊断.2.鉴别诊断①真心痛真心痛是心痛重症,由于心脉闭塞,猝然大痛,以膻中或左胸部剧烈疼痛为主要表现的一种病证,伴四肢不温,舌青气冷,面白唇紫,大汗淋漓,脉微欲绝,经服芳香温通药物不能缓解,持续数小时或数天不等。

厥心痛(心绞痛)是由于心脉挛急则疼痛程度较轻,疼痛时间较短,芳香温通药物可以缓解。

②胃痛胃院痛的疼痛部位在上腹胃脘部,局部可有压痛,以胀痛、灼痛为主,持续时间较长,常因饮食不当而诱发,多伴有泛酸唆气、恶心呕吐、纳呆等症状。

![胸痹[心痛]中医辨证治疗](https://uimg.taocdn.com/af856eb5b90d6c85ed3ac61d.webp)

胸痹[心痛]中医辨证治疗胸痹心痛辨证治疗《灵枢?本藏》有“肺大则多饮,善病胸痹”之称。

《金匮要略?胸痹心痛短气病脉证治》曰:“胸痹之病,喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数……。

”胸痹指因胸阳不足,阴寒、痰浊留踞胸廓,或心气不足,鼓动乏力,使气血痹阻,心失血养所致。

以胸闷及发作性心胸疼痛为主要表现的内脏痹病类疾病。

本病相当于西医学所说的缺血性心脏病。

一、诊断1.本病多发生于40岁以上的中、老年人。

常有风眩、消渴等胸痹易发因素。

2.临床表现为胸骨后或心前区发作性疼痛,常因劳累、情绪激动等诱发,时间常为1~5分钟,休息或含苏合香丸、救心丸及硝酸甘油等可缓解。

疼痛常向左肩背、左臂等部位放射。

3.心电图检查出现ST~T段的缺血性改变,血脂常增高。

心脏B超、冠状动脉造影、201铊心肌显像等具有相应改变。

二、鉴别诊断1.厥[真]心痛:胸痛时间长,程度严重,休息或含硝酸甘油不能缓解。

常伴恶心呕吐、心动悸,甚至昏厥。

心电图可见异常Q波、ST段抬高和T波倒置等,血清酶学检查增高等。

2.神劳:亦可出现胸闷、心悸、心前区疼痛等症状,但多伴失眠、神疲、健忘等症,且心电图、血脂检查正常。

三、辨证要点1.辨心痛性质:心痛有闷痛、刺痛、绞痛、灼痛之别,临床中须结合伴随症状,辨别心痛属性。

若胀重痛轻而无定处,兼见胁肋痛,善叹息者,属气滞者多;若闷重痛轻兼见多唾涎沫,阴天易作,苔腻者,属痰浊为患;心胸隐痛而闷,劳则多发,伴气短心悸者,属心气不足之证;若部位周定不移,伴有舌色紫暗、瘀斑,多属血瘀内阻;或疼痛剧烈,常一伴畏寒肢冷,多属寒凝;若疼痛伴有灼热感者,多属火盛痰热所致。

2.辨胸痹轻重顺逆:心痛发作频繁者重,偶发者轻。

瞬间即逝者轻,持续不解者重。

疼痛部位固定者,病情较深重;疼痛部位游移者,病情较轻浅。

证候属实者较轻,虚象明显者较重。

初发者较轻,迁延者较重等。

四、辨证治疗1.心血瘀阻证证候:胸部刺痛,固定不移,舌质紫暗,脉弦涩。

中医胸痹心痛名词解释胸痹心痛是中医常见的病症之一,通常由心脏功能障碍引起的一种疾病。

它是指在胸部出现一种沉重、压迫、刺痛或绞痛的不适感,伴随着心慌、气短、出汗等症状。

中医对胸痹心痛有一套独特的理论体系,下面我们将对胸痹心痛进行详细的名词解释。

一、中医胸痹心痛的概念中医胸痹心痛是指人体内的气滞、血瘀导致心血管系统功能紊乱,引发胸部痛感的病症。

中医认为,胸痹心痛主要是由于情志内伤、饮食不节、寒湿犯胃等原因,导致气滞血瘀,从而引发胸部不适和心痛。

二、中医胸痹心痛的病因1. 情志内伤:中医认为,积怨、愤怒、忧思等强烈的情绪刺激会导致气血不畅,从而引发胸痹心痛。

2. 饮食不节:中医认为,暴饮暴食、进食过多辛辣刺激食物等不健康的饮食习惯会使气滞血瘀,从而导致胸痹心痛。

3. 寒湿犯胃:中医认为,饮食过寒、进食生冷食物、居住潮湿环境等原因会导致胃阳不足,从而引发胸痹心痛。

4. 脏腑病变:胸痹心痛也可能是肺、肝、胆、胃等脏腑功能失调导致的结果。

三、中医胸痹心痛的症状特点中医认为,胸痹心痛的症状表现有以下几个特点:1. 胸部疼痛:主要是一种胸口沉重、压迫感,有时伴随刺痛或绞痛。

2. 心慌气短:患者常感到心慌气短、呼吸困难,甚至出现紧迫感。

3. 出汗不适:胸痹心痛的患者往往出汗较多,出汗时伴有不适感。

4. (可以自行添加相关症状特点)四、中医胸痹心痛的辨证治疗中医对胸痹心痛采用辨证施治的方式,即根据患者的具体症状和体质特点进行个体化的治疗。

1. 理气活血:中医常常采用活血化瘀的方法,来缓解气滞血瘀所引起的症状。

如采用艾灸、拔罐、按摩等疗法,促进气血流通,缓解胸部疼痛。

2. 祛寒化湿:对于寒湿犯胃所引起的胸痹心痛,中医常采用温阳祛寒的方法进行治疗。

如采用中药温阳化湿,改善胃脾功能,缓解胸部疼痛。

3. 调和情志:对于情志内伤所导致的胸痹心痛,中医常采用心理疏导、情志调节等方法,帮助患者缓解情绪紧张,减轻胸部疼痛。

总之,中医胸痹心痛是一种以胸部疼痛为主要表现的心脏疾病。

胸痹心痛有哪些症状?

*导读:本文向您详细介绍胸痹心痛症状,尤其是胸痹心痛的早期症状,胸痹心痛有什么表现?得了胸痹心痛会怎样?以及胸痹心痛有哪些并发病症,胸痹心痛还会引起哪些疾病等方面内容。

……

*胸痹心痛常见症状:

*以上是对于胸痹心痛的症状方面内容的相关叙述,下面再看下胸痹心痛并发症,胸痹心痛还会引起哪些疾病呢?

*胸痹心痛常见并发症:

脉痹、挛痹、脑囊虫病、矮小症、新生儿泪囊炎、热痹、颅咽管瘤、著痹、风痹、顽痹、五脏痹、痹证、副鼻窦炎、筋痹、发作性睡病、湿痹、皮痹、脑动静脉畸形

*一、并发病症

胸痹心痛,属于内科急症、重症,失治、误治,可进展为心肌梗死,古人称“真心痛”,甚至可能继发严重心律紊乱、急性心衰、心源性休克等,预后不良,常需要接受中西医综合救治措施。

*温馨提示:以上就是对于胸痹心痛症状,胸痹心痛并发症方面内容的介绍,更多疾病相关资料请关注疾病库,或者在站内搜索“胸痹心痛”可以了解更多,希望可以帮助到您!。

胸痹心痛的中医护理【关键词】胸痹真心痛护理胸痹心痛,是指胸部闷痛,甚则胸痛彻背,气短、喘息不得卧为主的一种病症。

轻者仅感胸闷如窒,呼吸不畅,严重者出现心痛剧烈,持续不解,伴有汗出、肢冷、面白、唇紫、手足青至节、脉细微或结代等危重证候,甚至危及患者生命。

本证属中医学胸痛、心痛、真心痛、厥心痛等范畴,现代医学冠状动脉粥样硬化性心脏病多属本病范围。

其发病与寒邪内侵、饮食不当、情志失调、年老体弱有关。

病证以虚实夹杂,或以虚证为主,或以实证为主。

病机多为心阳不足,心血虚少,或阴寒凝滞,或痰浊瘀血等痹阻胸阳、脉络,使心阳不展,心脉不通,不通则痛而发为胸痹。

缓解心绞痛的发作,减少或避免急性心肌梗死及并发症的发生,是辨证施护的重要环节。

近年来,我们注重中医护理,强调辨证施护,初步积累了一些经验,现总结如下。

1 病情观察及一般护理1.1 患者入院后即送抢救室,病情轻者可轻微下床活动,重者应绝对卧床休息,气短、喘息不能平卧者取半卧位,一切日常生活均需医务人员协助。

要保持病室整洁安静,室内空气新鲜,光线适宜,禁止大声喧哗。

注意保暖,急性期谢绝探视,使患者保持正常休息及睡眠。

1.2 立即持续吸氧,应用鼻塞法,流量5~6 L/min,疼痛减轻或消失后可将氧流量减少到3~4 L/min,维持1~2日。

1.3 急性期给予心电监护,定期测血压、脉搏、呼吸,做好记录。

特别是在静脉滴注硝酸甘油等扩血管药时,要调整好滴速,密切观察血压变化。

严密观察胸痛发作的诱因、典型症状、伴随症状,以及神色、汗出、尿量、脉搏,并做好详细记录以供医生参考。

1.4 观察心绞痛发作的次数、持续时间、疼痛程度。

疼痛发作时可针刺心俞、神门等穴位,或遵医嘱给予复方丹参滴丸或速效救心丸10粒,舌下含服。

疼痛剧烈者,可遵医嘱给予度冷丁或吗啡肌肉注射以镇静止痛。

1.5 本病常在夜间发作,故应加强夜间巡视,发现有发作先兆时,可预防性用药。

若患者出现胸痛剧烈,呼吸急促,面色苍白,四肢厥冷,唇甲发绀,表情淡漠,大汗淋漓,脉微欲绝等,立即报告医生,并配合医生做好抢救工作。

心肌梗死,古称“真心痛”,又称“胸痹”

心肌梗死是临床大病,古称“真心痛”,又称“胸痹”,吾举荐一方自己配制,可免突发心梗之险,此病若救治不及时,可立马要命,故“朝发夕死”。

心梗的发病机理是三焦都寒,气血不运,心血乃逢寒则凝故也。

故用一派辛温之药以通血脉。

方用

制川乌头30

制附子30

干姜20

肉桂20

川椒20

赤石脂20

诸药研极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,觉“胸痛彻背,背痛彻心”时,并有头汗出时,就是心梗发作之时,急服食30丸,其痛止则无险矣,家中制备一些可防患于未然,以防万一,生命最宝贵也。

某男50岁时与吾同行,病在厥阴,刚出小区大门,开车突发心梗,吾见其头冒汗,他自诉心胸疼,话音刚落,手已无力控制方向盘,急刹车停下来,吾让其别动,急跑至附近社区门诊取上救心丸,并拔打了急救电话,含服后拉至医院急救,检回一条性命,如若在半道没人之处则命休矣。

点击了解通过医算预测人一生疾病的“仲景方术”

仲景伤寒大数线下课链接。

胸痹与胃痛、真心痛、悬饮的鉴别(二)胸痹与胃痛、真心痛、悬饮的鉴别1.胃脘痛:胸痹之不典型者,其疼痛可在胃脘部,而易与胃脘痛混淆,但胃脘痛多伴有暖气、呃逆、泛吐酸水或清涎等脾胃证候,可予以鉴别。

2.真心痛:真心痛乃胸痹的进一步开展,症见心痛剧烈,甚那么持续不解,伴有汗出、肢冷、面白、唇紫、手足青至节、脉微细或结代等危重证候。

3.悬饮:胸肋胀痛,持续不解,伴咳唾引痛。

并有咳嗽、咳痰等肺系病症。

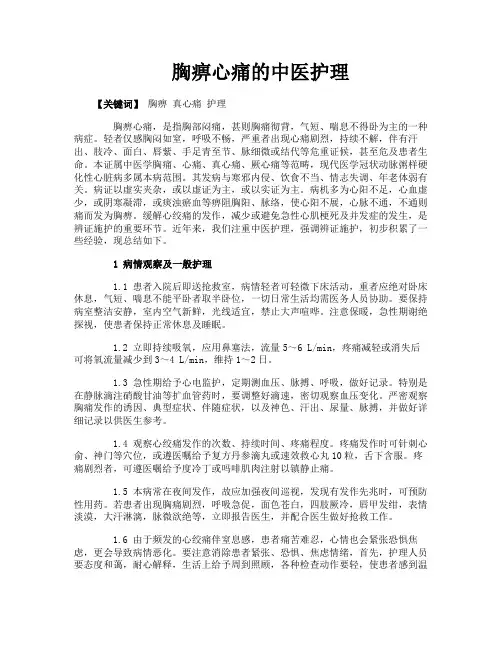

四、辨证论治(一)胸痹的辨证胸痹总属本虚标实之证,辨证首先当掌握虚实,分清标本,标实应区别阴寒、痰浊、血瘀的不同;本虚又应区别阴、阳、气、血亏虚的不同。

(二)本病的治疗原那么及详细的治疗方法本病的治疗原那么应先治其标,后顾其本;先从祛邪入手,然后再予扶正;必要时可根据虚实标本的主次,兼顾同治。

祛邪治标常以疏理气机、活血化瘀、辛温通阳、泄浊豁痰为主,扶正固本常以温阳补气、益气养阴、滋阴益肾为法。

五、预防、转归和预后(一)胸痹的转归和预后胸痹虽属于内科急症、重症,但只要及时诊断处理,辨证论治正确,患者可以很好地配合,一般都可以很好地控制和缓解病情。

如假设临床失治、误治,或患者不遵医嘱,失于调摄,那么病情进一步开展,瘀血闭塞心脉,心胸猝然大痛,持续不解,伴有气短喘促,四肢不温或逆冷青紫等真心痛表现,预后显然不佳,但假设能及时正确地抢救,也可转危为安。

假设心阳阻遏,心气缺乏,煽动无力,可见心动悸、脉结代,尤其是真心痛伴脉结代,如不及时发现,正确处理,可导致晕厥或猝死,必须高度警觉。

假设心肾阳衰,饮邪内停,水饮凌心射肺,可见浮肿、尿少、心悸、喘促等症,此为重症,必须警觉,有死亡的危险。

(二)胸痹的预防情志异常可导致脏腑功能紊乱,发为本病,故防治本病必须高度重视精神调摄,防止过于冲动或喜怒忧思无度,保持心情平静愉快。

气候的寒暑晴雨变化对本病的发病也有明显的影响,故不宜感受寒冷,居处除了需要保持安静、通风,还要注意寒温适宜。

胸痹心痛的中医辩证和治疗胸痹心痛是由心气血不足,阴寒、痰浊、瘀血等邪气留踞胸中,郁阻脉络而致胸闷,胸膺、背、肩胛间痛,两臂内痛,短气等为特征的一种常见的心胸病证。

轻者仅膻中或胸部憋闷、疼痛,可伴有心悸,称为厥心痛;重者心痛彻背,背痛彻心,疼痛剧烈而持续不能缓解,四肢厥逆,面色苍白,冷汗淋漓,脉微欲绝,旦发夕死,夕发旦死,称为真心痛。

【范围】西医学中冠状动脉粥样硬化性心脏病,以及心包炎、风湿性心瓣膜病、梅毒性心脏病、病毒性心肌炎、心肌病、二尖瓣脱垂综合征等疾患,出现以胸闷、短气、心背彻痛等为主要临床表现者,均可参照本篇进行辨证论治。

【病因病机】《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》云:“阳微阴弦,即胸痹而痛。

”“阳微”即本虚,即是“阳虚知在上焦”,为心之阴阳气血的虚损。

“阴弦”即标实,为邪气郁阻脉络。

兹将本病的病因病机叙述如下:一、病因1.素体虚损先天禀赋不足,或年迈体虚,或劳倦内伤,或久病耗损,脏腑功能失调,致使心之气、血、阴、阳不足,脉络受损,均易发生本病。

2.外邪侵袭气候骤变,风、寒、暑、湿、燥、火六淫邪气均可诱发或加重心之脉络损伤,发生本病。

然尤以风冷邪气最为常见,寒主收引,既可抑遏心阳,所谓暴寒折阳,又可使心之脉络血行瘀滞,从而发为本病。

3.饮食失节过食肥甘,或饮食生冷,或饥饱无度,或嗜酒成癖,损伤脾胃,运化失司,气血生化乏源,心之脉络失养;水湿不运,聚湿生痰,上犯心胸清旷之区,清阳不展,气机不畅,心之脉络闭阻,遂致心痛;痰浊留恋日久,可致痰热互结,痰瘀交阻,使病情缠绵难愈。

4.情志失调指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情致病因素。

盖情志失调,气机失和,伤及脏腑,造成脏腑功能紊乱,而气机失和日久,又易产生瘀血痰浊停阻心之脉络,致心之脉络不畅,发为心痛。

本病之病因有以上几种,临床上常两个或两个以上病因同时存在,长期为患,终可导致本病的发生。

此外素有旧疾之人,外邪侵袭,饮食不节,情志失调又常为本病重要的诱发因素。

胸痹心痛的名词解释胸痹心痛,作为一个常见的症状,多用于中医学中描述心脏和胸部不适的感觉,既可以指代实际的生理疾病,也可以是一种心理上的困扰。

本文将通过对于胸痹心痛的名词解释,从生理和心理两个方面进行探讨,以帮助读者更好地了解这一现象。

一、胸痹心痛的生理解释胸痹心痛作为一种生理症状,其表现为胸部不适、疼痛或压迫感。

具体症状表现可以因发生原因而异,包括心肌缺血、心绞痛、心肌梗死等。

胸痹心痛通常出现在胸骨后部或心前区,并可向左肩、左臂甚至颈部放射。

痛感可能伴有呼吸困难、心悸、出汗等不适感觉。

胸痹心痛的发生原因可以有多样的因素。

常见的原因包括冠心病、高血压、糖尿病、高脂血症等。

这些病症导致心脏供血不足,心肌缺血,引发胸痹心痛。

除了器质性病变外,精神压力、情绪不稳定、慢性疲劳等心理因素也可能导致胸痹心痛的发生。

二、胸痹心痛的心理解释心理因素在胸痹心痛中也起到重要作用。

胸痹心痛有时并非源于器质性病变,而是由于一系列不良情绪和心理压力所导致。

当个体遇到挫折、困境或焦虑时,身体会产生一系列的生理反应,包括肌肉紧张、血压升高以及心率加快等。

这些生理反应可能与心理压力有关,进而导致胸痹心痛的出现。

胸痹心痛的心理解释中,也存在一定的文化色彩。

在中国传统医学中,胸痹心痛常被归因于“情志不舒”,即情绪不稳定或情绪波动导致的症状。

心理学研究也表明,情绪与生理反应之间存在着紧密的联系。

因此,胸痹心痛也可以被视为心理健康问题的一种表现。

三、胸痹心痛的综合解释综合以上的生理和心理解释,胸痹心痛即为一种身心的互动反应。

无论是由于生理因素导致的心脏供血问题,还是因为心理压力引起的紧张反应,都可能导致胸痹心痛的出现。

了解这一现象的综合解释,有助于我们更好地面对胸痹心痛。

首先要注意生活方式的调整,保持适度的运动和健康的饮食,以预防心血管疾病的发生。

同时,建立一个积极的心态,学会管理情绪和应对压力,对于缓解胸痹心痛也具有积极的作用。

总之,胸痹心痛是一种既常见又复杂的症状,综合考虑生理和心理因素有助于我们对其有更深入的理解。

胸痹心痛中医病案(实用版)目录1.胸痹心痛的中医解释2.病案介绍3.病案分析4.治疗方案及效果5.结语正文【1.胸痹心痛的中医解释】胸痹心痛是中医常见的病症之一,主要表现为胸部闷痛、紧缩感,甚至疼痛放射至肩背、手臂等部位。

中医认为,胸痹心痛多由气滞、血瘀、寒邪、痰湿等因素导致心脏气血运行不畅,从而引发疼痛。

【2.病案介绍】患者,男性,45 岁。

主诉:反复发作胸痛、胸闷 1 年,加重 1 周。

患者 1 年前开始出现胸痛、胸闷症状,多在劳累、情绪激动时发作,休息或含服速效救心丸后可缓解。

近 1 周来,症状加重,发作频繁,每晚发作 1-2 次,疼痛剧烈,伴汗出,需含服速效救心丸方能缓解。

【3.病案分析】根据患者的病史、症状及舌脉象,诊断为胸痹心痛。

结合患者病程及症状,分析病因病机为:气滞血瘀,心脉痹阻。

患者长期劳累,情志不畅,导致气机郁滞,血行瘀阻,心脉痹阻,不通则痛。

【4.治疗方案及效果】治法:行气活血,通络止痛。

方药:血府逐瘀汤加减。

处方:桃仁 15g,红花 15g,当归 15g,生地黄 15g,川芎 10g,赤芍 10g,柴胡 10g,枳壳 10g,桔梗 10g,牛膝 15g,甘草 6g。

水煎服,每日 1 剂。

患者服药 7 剂后,症状明显缓解,胸痛发作次数减少,程度减轻,舌质紫暗,脉弦涩。

上方加减,继续服药 14 剂后,症状基本消失,舌质转红,脉弦。

后续随访 3 个月,症状未再发作。

【5.结语】本案例中,运用中医的诊断和治疗方法,对胸痹心痛患者进行有效的治疗,取得了良好的疗效。

这充分体现了中医药在防治心血管疾病方面的优势和特色。

胸痹心痛病的中医辨证要点及辨证分型治疗-冠心病心绞痛中医疗法胸痹心痛病相当于西医的缺血性心脏病心绞痛,胸痹心痛重症即真心痛相当于西医学的缺血性心脏病心肌梗死。

熟悉中医知识,了解中医治疗方法,为冠心病心绞痛提供更多的治疗方案。

胸痹心痛病位在心,与肝、脾、肾关系密切,病机表现为本虚(气虚、阳虚多见)标实(血瘀、痰浊多见),心脉痹阻是病机关键。

但胸痹心痛多表现为虚实夹杂,寒凝、气滞、痰浊、瘀血等可相互兼杂或互相转化,心之气、血、阴、阳的亏虚也可相互兼见,并可合并他脏亏虚之证,病程长,病情较重;又可变生瘀血闭阻心脉、水饮凌心射肺、阳虚欲脱等危重证候。

因此,临床治疗本病必须严密观察病情,灵活掌握,辨证论治,不可执一方一法而通治本病。

一、胸痹心痛病的辨证要点1.辨疼痛部位局限于胸膺部位,多为气滞或血瘀;放射至肩背、咽喉、脘腹、甚至臂属、手指者,为痹阻较著;胸痛彻背、背痛彻心者,多为寒凝心脉或阳气暴脱。

2.辨疼痛性质是辨别胸痹心痛的寒热虚实,在气在血的主要参考,临证时再结合其他症状、脉象而作出准确判断。

属寒者,疼痛如绞,遇寒则发,或得冷加剧;属热者,胸闷、灼痛,得热痛甚;属虚者,痛势较缓,其痛绵绵或隐隐作痛,喜揉喜按;属实者,痛势较剧,其痛如刺、如绞;属气滞者,闷重而痛轻;属血瘀者,痛如针刺,痛有定处。

·3.辨疼痛程度疼痛持续时间短暂,瞬间即逝者多轻,持续不止者多重,若持续数小时甚至数日不休者常为重病或危候。

一般疼痛发作次数与病情轻重程度呈正比,即偶发者轻,频发者重。

但亦有发作次数不多而病情较重的情况,必须结合临床表现,具体分析判断。

若疼痛遇劳发作,休息或服药后能缓解者为顺证,若服药后难以缓解者常为危候。

二、胸痹心痛病的治疗法则针对本病本虚标实,虚实夹杂,发作期以标实为主,缓解期以本虚为主的病机特点,其治疗应补其不足,泻其有余。

本虚宜补,权衡心之气血阴阳之不足,有无兼见肝、脾、肾脏之亏虚,调阴阳补气血,调整脏腑之偏衰,尤应重视补心气、温心阳;标实当泻,针对气滞、血瘀、寒凝、痰浊而理气、活血、温通、化痰,尤重活血通络、理气化痰。

胸痹心痛【定义】胸痹心痛指因胸阳不足,阴寒、痰浊留踞胸廓,或心气不足,鼓动乏力,使气血痹阻,心失血养所致。

以胸闷及发作性心胸疼痛为主要表现的脏痹病类疾病。

【诊断要点】1 膻中及左胸膺部突发憋闷而痛,疼痛性质有闷痛,灼痛,绞痛,刺痛,隐痛等不同。

疼痛可涉及肩背,前臂,咽喉,胃脘部等,甚至可沿手少阴,手厥阴经循行部位至中指或小指,呈发作性或持续不解常伴心悸气短,自汗,甚至喘息不得卧。

2 突然发作,时作时止,反复发作,轻者几秒至数十分钟,经休息或服用芳香温通药物可迅速缓解。

3 多见于中年以上,常因情绪波动,寒冷刺激,饱餐之后,劳累过度而诱发。

4 静息ECG,Holter,运动试验,冠脉造影可明确诊断,血脂,血糖,心肌酶谱测定检查可有助于诊断。

【类病鉴别】1 真心痛:为胸痹心痛重症,由于心脉闭塞。

猝然大痛,四肢不温,面白唇紫,大汗淋漓,脉微欲绝,经芳香温通药物不能缓解,疼痛可持续几小时至几天不能缓解。

2 胃脘痛:二者疼痛部位可相近,但胃脘痛多伴嗳气,呃逆,呕吐,泛酸,腹胀等胃系症状。

【辨证论治】1寒凝心脉症候:猝然胸痛如绞,形寒,四肢不温,冷汗自出,心悸气短,或心痛彻背,背痛彻心,感寒痛甚。

舌象:淡红,苔白。

脉象:沉紧或促。

治法:祛寒活血、宣痹通阳方药:当归四逆汤加减:桂枝、红花、当归、芍药、通草、甘草、大枣、丹参、檀香。

针灸:主穴选厥阴腧、膻中,备穴选百会、涌泉、足三里,平补平泻。

中药穴位敷贴:心绞痛膏(肉桂、檀香、川芎)敷心腧、足三里、膻中。

耳针:心、小肠、皮质下、交感、肝。

2气滞心胸主症:心胸满闷,隐痛发,痛无定处,时欲太息,遇情志不遂时容易诱发或加重,或兼有脘胀闷,得嗳气或矢气则舒。

舌象:苔薄或薄腻。

脉象:细弦。

治法:疏调气机,和血舒脉。

方药:柴胡疏肝散加减:柴胡、枳壳、香附、川芎、皮、白芍、郁金、元胡、丹参、甘草。

针灸:主穴选厥阴腧、膻中、关,备穴选百会、合谷、足三里,平补平泻。

中药穴位敷贴:心绞痛膏敷心腧、足三里、膻中。

第二节胸痹胸痹是指以胸部闷痛,甚则胸痛彻背,喘息不得卧为主症的一种疾病,轻者仅感胸闷如窒,呼吸欠畅,重者则有胸痛,严重者心痛彻背,背痛彻心。

胸痹的临床表现最早见于《内经》。

《灵枢·五邪》篇指出:“邪在心,则病心痛”。

《素问·脏气法时论》亦说:“心病者,胸中痛,胁支满,胁下痛,膺背肩胛间痛,两臂内痛”。

《素问·缪刺论》又有“卒心痛”、“厥心痛”之称。

《灵枢·厥病》把心痛严重,并迅速造成死亡者,称为“真心痛”,谓:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死。

”汉代·张仲景《金匮要略》正式提出“胸痹”的名称,并进行了专门的论述。

把病因病机归纳为“阳微阴弦”,即上焦阳气不足,下焦阴寒气盛,认为乃本虚标实之证。

在治疗上,根据不同证候,制定了栝蒌薤白白酒汤等方剂,以取温通散寒,宣痹化湿之效,体现了辨证论治的特点。

宋金元时代有关胸痹的论述更多,治疗方法也十分丰富。

如《圣济总录·胸痹门》有“胸痹者,胸痹痛之类也,……胸脊两乳间刺痛,甚则引背胛,或彻背膂”的症状记载。

《太平圣惠方》将心痛、胸痹并列。

在“治卒心痛诸方”、“治久心痛诸方”、“治胸痹诸方”等篇中,收集治疗本病的方剂甚丰,观其制方,芳香、温通、辛散之品,每与益气、养血、滋阴、温阳之品相互为用,标本兼顾,丰富了胸痹的治疗内容。

迨明清时期,对胸痹的认识有了进一步提高,如《玉机微义·心痛》对心痛与胃脘痛进行了明确的鉴别。

后世医家总结了前人的经验,提出了活血化瘀的治疗方法,如《证治准绳·诸痛门》提出用大剂桃仁、红花、降香、失笑散等治疗死血心痛,《时方歌括》以丹参饮治心腹诸痛,《医林改错》以血府逐瘀汤治胸痹心痛等,至今沿用不衰,为治疗胸痹开辟了广阔的途径。

根据本证的临床特点,主要与西医学所指的冠状动脉粥样硬化性心脏病(心绞痛、心肌梗死)关系密切,其他如心包炎、二尖瓣脱垂综合征、病毒性心肌炎、心肌病、慢性阻塞性肺气肿、慢性胃炎等,出现胸闷、心痛彻背、短气、喘不得卧等症状者,亦可参照本节内容辨证论治。

【病因病机】本病证的发生多与寒邪内侵、饮食失调、情志失节、劳倦内伤、年迈体虚等因素有关。

其病机有虚实两方面,实为寒凝、血瘀、气滞、痰浊,痹阻胸阳,阻滞心脉;虚为气虚、阴伤、阳衰,肺、脾、肝、肾亏虚,心脉失养。

在本病证的形成和发展过程中,大多因实致虚,亦有因虚致实者。

一、病因1.寒邪内侵寒主收引,既可抑遏阳气,所谓暴寒折阳,又可使血行瘀滞,发为本病。

《素问·调经论》曰:“寒气积于胸中而不泻,不泻则温气去,寒独留,则血凝泣,凝则脉不通。

”《医学正传·胃脘痛》:“有真心痛者,大寒触犯心君。

”素体阳衰,胸阳不足,阴寒之邪乘虚侵袭,寒凝气滞,痹阻胸阳,而成胸痹。

诚如《医门法律·中寒门》所说:“胸痹心痛,然总因阳虚,故阴得乘之。

”《类证治裁·胸痹》也说:“胸痹,胸中阳微不运,久则阴乘阳位,而为痹结也。

”2.饮食失调饮食不节,如过食肥甘厚味,或嗜烟酒而成癖,以致脾胃损伤,运化失健,聚湿生痰,上犯心胸清旷之区,阻遏心阳,胸阳失展,气机不畅,心脉闭阻,而成胸痹。

如痰浊留恋日久,痰阻血瘀,亦成本病证。

3.情志失节忧思伤脾,脾运失健,津液不布,遂聚为痰。

郁怒伤肝,肝失疏泄,肝郁气滞,甚则气郁化火,灼津成痰。

无论气滞或痰阻,均可使血行失畅,脉络不利,而致气血瘀滞,或痰瘀交阻,胸阳不运,心脉痹阻,不通则痛,而发胸痹。

《杂病源流犀烛·心病源流》曰:“总之七情之由作心痛,七情失调可致气血耗逆,心脉失畅,痹阻不通而发心痛。

”4.劳倦内伤劳倦伤脾,脾虚转输失能,气血生化乏源,无以濡养心脉,拘急而痛。

积劳伤阳,心肾阳微,鼓动无力,胸阳失展,阴寒内侵,血行涩滞,而发胸痹。

5.年迈体虚本病多见于中老年人,年过半百,肾气自半,精血渐衰。

如肾阳虚衰,则不能鼓舞五脏之阳,可致心气不足或心阳不振,血脉失于温运,痹阻不畅,发为胸痹;肾阴亏虚,则不能濡养五脏之阴,水不涵木,又不能上济于心,因而心肝火旺,心阴耗伤,心脉失于濡养,而致胸痹;心阴不足,心火燔炽,下汲肾水,又可进一步耗伤肾阴;心肾阳虚,阴寒痰饮乘于阳位,阻滞心脉。

凡此均可在本虚的基础上形成标实,导致寒凝、血瘀、气滞、痰浊,而使胸阳失运,心脉阻滞,发生胸痹。

二、病机胸痹的主要病机为心脉痹阻,病位在心,涉及肝、肺、脾、肾等脏。

心主血脉,肺主治节,两者相互协调,气血运行自畅。

心病不能推动血脉,肺气治节失司,则血行瘀滞;肝病疏泄失职,气郁血滞;脾失健运,聚生痰浊,气血乏源;肾阴亏损,心血失荣,肾阳虚衰,君火失用,均可引致心脉痹阻,胸阳失旷而发胸痹。

其临床主要表现为本虚标实,虚实夹杂。

本虚有气虚、气阴两虚及阳气虚衰;标实有血瘀、寒凝、痰浊、气滞,且可相兼为病,如气滞血瘀、寒凝气滞、痰瘀交阻等。

胸痹轻者多为胸阳不振,阴寒之邪上乘,阻滞气机,临床表现胸中气塞,短气;重者则为痰瘀交阻,壅塞胸中,气机痹阻,临床表现不得卧,心痛彻背。

同时亦有缓作与急发之异,缓作者,渐进而为,日积月累,始则偶感心胸不舒,继而心痹痛作,发作日频,甚则心胸后背牵引作痛;急作者,素无不舒之感,或许久不发,因感寒、劳倦、七情所伤等诱因而猝然心痛欲窒。

胸痹病机转化可因实致虚,亦可因虚致实。

痰踞心胸,胸阳痹阻,病延日久,每可耗气伤阳,向心气不足或阴阳并损证转化;阴寒凝结,气失温煦,非惟暴寒折阳,日久寒邪伤人阳气,亦可向心阳虚衰转化;瘀阻脉络,血行滞涩,瘀血不去,新血不生,留瘀日久,心气痹阻,心阳不振。

此三者皆因实致虚。

心气不足,鼓动不力,易致气滞血瘀;心肾阴虚,水亏火炎,炼液为痰;心阳虚衰,阳虚外寒,寒痰凝络。

此三者皆由虚而致实。

本病多在中年以后发生,如治疗及时得当,可获较长时间稳定缓解,如反复发作,则病情较为顽固。

病情进一步发展,可见心胸卒然大痛,出现真心痛证候,甚则可“旦发夕死,夕发旦死”。

【诊查要点】一、诊断依据1.胸痹以胸部闷痛为主症,患者多见膻中或心前区憋闷疼痛,甚则痛彻左肩背、咽喉、胃脘部、左上臂内侧等部位,呈反复发作性,一般持续几秒到几十分钟,休息或用药后可缓解。

2.常伴有心悸、气短、自汗,甚则喘息不得卧,严重者可见胸痛剧烈,持续不解,汗出肢冷,面色苍白,唇甲青紫,脉散乱或微细欲绝等危候,可发生猝死。

3.多见于中年以上,常因操劳过度、抑郁恼怒、多饮暴食或气候变化而诱发,亦有无明显诱因或安静时发病者。

二、病证鉴别1.胸痹与悬饮悬饮、胸痹均有胸痛,但胸痹为当胸闷痛,并可向左肩或左臂内侧等部位放射,常因受寒、饱餐、情绪激动、劳累而突然发作,历时短暂,休息或用药后得以缓解。

悬饮为胸胁胀痛,持续不解,多伴有咳唾,转侧、呼吸时疼痛加重,肋间饱满,并有咳嗽、咳痰等肺系证候。

2.胸痹与胃脘痛心在脘上,脘在心下,故有胃脘当心而痛之称,以其部位相近。

胸痹之不典型者,其疼痛可在胃脘部,极易混淆。

但胸痹以闷痛为主,为时极短,虽与饮食有关,但休息、服药常可缓解。

胃脘痛与饮食相关,以胀痛为主,局部有压痛,持续时间较长,常伴有泛酸、嘈杂、暖气、呃逆等胃部症状。

3.胸痹与真心痛真心痛乃胸痹的进一步发展,症见心痛剧烈,甚则持续不解,伴有汗出、肢冷、面白、唇紫、手足青至节、脉微或结代等的危重急症。

三、相关检查心电图应作为必备的常规检查,必要时,可选用动态心电图、活动平板运动试验,有助于心肌缺血的诊断和评价治疗效果。

超声心动图及心肌酶谱等检查,心脏冠脉造影检查是确诊心肌缺血、冠状动脉病变的重要方法。

【辨证论治】一、辨证要点1.辨标本虚实胸痹总属本虚标实之证,辨证首先辨别虚实,分清标本。

标实应区别气滞、痰浊、血瘀、寒凝的不同,本虚又应区别阴阳气血亏虚的不同。

标实者:闷重而痛轻,兼见胸胁胀满,善太息,憋气,苔薄白,脉弦者,多属气滞;胸部窒闷而痛,伴唾吐痰涎,苔腻,脉弦滑或弦数者,多属痰浊;胸痛如绞,遇寒则发,或得冷加剧,伴畏寒肢冷,舌淡苔白,脉细,为寒凝心脉所致;刺痛固定不移,痛有定处,夜间多发,舌紫暗或有瘀斑,脉结代或涩,由心脉瘀滞所致。

本虚者:心胸隐痛而闷,因劳累而发,伴心慌,气短、乏力,舌淡胖嫩,边有齿痕,脉沉细或结代者,多属心气不足;若绞痛兼见胸闷气短,四肢厥冷,神倦自汗,脉沉细,则为心阳不振;隐痛时作时止,缠绵不休,动则多发,伴口干,舌淡红而少苔,脉沉细而数,则属气阴两虚表现。

2.辨病情轻重疼痛持续时间短暂,瞬息即逝者多轻;持续时间长,反复发作者多重;若持续数小时甚至数日不休者常为重症或危候。

疼痛遇劳发作,休息或服药后能缓解者为顺症;服药后难以缓解者常为危候。

二、治疗原则基于本病病机为本虚标实,虚实夹杂,发作期以标实为主,缓解期以本虚为主的特点。

其治疗原则应先治其标,后治其本,先从祛邪人手,然后再予扶正,必要时可根据虚实标本的主次,兼顾同治。

标实当泻,针对气滞、血瘀、寒凝、痰浊而疏理气机,活血化瘀,辛温通阳,泄浊豁痰,尤重活血通脉治法;本虚宜补,权衡心脏阴阳气血之不足,有无兼见肺、肝、脾、肾等脏之亏虚,补气温阳,滋阴益肾,纠正脏腑之偏衰,尤其重视补益心气之不足。

三、证治分类1.心血瘀阻证心胸疼痛,如刺如绞,痛有定处,入夜为甚,甚则心痛彻背,背痛彻心,或痛引肩背,伴有胸闷,日久不愈,可因暴怒、劳累而加重,舌质紫暗,有瘀斑,苔薄,脉弦涩。

证机概要:血行瘀滞,胸阳痹阻,心脉不畅。

治法:活血化瘀,通脉止痛。

代表方:血府逐瘀汤加减。

本方祛瘀通脉,行气止痛,用于胸中瘀阻,血行不畅,心胸疼痛,痛有定处,胸闷心悸之胸痹。

常用药:川芎、桃仁、红花、赤芍活血化瘀,和营通脉;柴胡、桔梗、枳壳、牛膝调畅气机,行气活血;当归、生地补养阴血;降香、郁金理气止痛。

瘀血痹阻重证,胸痛剧烈,可加乳香、没药、郁金、降香、丹参等,加强活血理气之功;若血瘀气滞并重,胸闷痛甚者,可加沉香、檀香、荜茇等辛香理气止痛之药;若寒凝血瘀或阳虚血瘀,伴畏寒肢冷,脉沉细或沉迟者,可加桂枝或肉桂、细辛、高良姜、薤白等温通散寒之品,或人参、附子等益气温阳之品;若气虚血瘀,伴气短乏力,自汗,脉细弱或结代者,当益气活血,用人参养营汤合桃红四物汤加减,重用人参、黄芪等益气祛瘀之品;若卒然心痛发作,可含化复方丹参滴丸、速效救心丸等活血化瘀、芳香止痛之品。

2.气滞心胸证心胸满闷,隐痛阵发,痛有定处,时欲太息,遇情志不遂时容易诱发或加重,或兼有脘宇胀闷,得嗳气或矢气则舒,苔薄或薄腻,脉细弦。

证机概要:肝失疏泄,气机郁滞,心脉不和。

治法:疏肝理气,活血通络。

代表方:柴胡疏肝散加减。

本方疏肝理气,适用于肝气抑郁,气滞上焦,胸阳失展,血脉失和之胸胁疼痛等。

常用药:柴胡、枳壳疏肝理气;香附、陈皮理气解郁;川芎、赤芍活血通脉。