恩施地区土司史话

- 格式:doc

- 大小:16.49 KB

- 文档页数:11

恩施土司制度

恩施土司制度是指明清时期在湖北恩施地区建立的一种地方行政制度。

土司是指由明朝政府任命的地方领导人,他们负责管理和统治土地上的居民。

在恩施地区,土司扮演着重要的角色,既是地方官员,也是军事指挥官和法律裁判者。

恩施土司制度的特点是具有一定的自治权,土司在行政、经济和军事等方面享有相对独立的权力。

他们负责管理土地和人口,征收税收,维护社会秩序,组织军事防御等。

土司还可以根据地方实际情况,制定和执行一些地方性的政策和法律规定。

土司制度在一定程度上保持了地方的稳定和独立性,也带来了一些好处,如促进了地方经济的发展,保护了当地居民的权益,维护了社会秩序等。

然而,土司制度也存在一些问题,比如土司的权力过大可能导致腐败和滥用职权,影响社会公平和正义。

随着时间的推移,土司制度逐渐衰落。

在清朝后期,中央政府开始加强对地方的直接控制,土司的权力逐渐减弱,最终被废除。

今天,恩施土司制度的历史留下了一些文物和历史遗迹,成为了研究明清时期地方政治和社会发展的重要资料。

2024年湖北恩施土司城的导游词尊敬的游客朋友们,大家好!欢迎来到湖北恩施土司城!我是今天的导游,将带领大家游览恩施土司城的风光和历史文化,让我们一起展开一段美妙的旅程。

恩施土司城位于湖北省恩施市,是一座具有丰富历史文化底蕴的古城。

土司城始建于明朝永乐年间,是当时土司制度下的土司所在地,也是土司统治下的政治、经济和文化中心。

经过几百年的积淀和发展,土司城成为了湖北地区重要的历史遗址和旅游景点。

首先,我们来到土司城的正门景寿门。

它是土司城的主要入口,由两座庄严宏伟的石狮子镇守门前。

穿过景寿门,我们进入了恩施土司城的内城区域。

内城区域中矗立着众多古建筑,其中最具代表性的是土司府。

土司府是土司统治下的行政中心,也是土司城的核心建筑。

它建于清朝康熙年间,建筑风格独特,结构严谨。

土司府内有土司办公厅、议事厅、接待厅等各种功能区域,可以让我们更好地了解土司的治理和生活方式。

接下来,我们来到土司城的商业区域。

在古城的街道两旁,保存着许多古老的商铺和民居。

这些建筑大都采用了传统的木结构和砖瓦风格,给人一种古朴而典雅的感觉。

在商铺中,我们可以看到一些制作手工艺品的工匠,他们有着丰富的手工制作经验,可以为游客制作各式各样的传统工艺品,如剪纸、木雕、绣品等。

这些工艺品不仅具有艺术美感,更能体现恩施土司城的独特魅力。

在土司城的街道上,您还可以品尝到正宗的土家族特色小吃。

土家族是土司城的主要民族之一,他们的饮食文化极为丰富多样。

例如,酿苦豆腐、土豆豌豆炖牛腩、藕粉等等,都是土家族传统的美食,给您的味蕾带来极大的惊喜。

同时,这里也有许多特色茶楼和餐馆,可以让您品尝到地道的湖北菜和土家族风味菜肴。

除了土司城的建筑和美食,这里还有许多自然景观值得一看。

比如恩施土司城附近的巫山,被誉为“四川第一山”,山峰险峻,风景如画。

您可以在巫山脚下漫步,感受大自然的宁静和神秘。

此外,还有清湖景区、龟山景区等等,这些景区都与土司城十分接近,可以供您选择,一同探索恩施的自然之美。

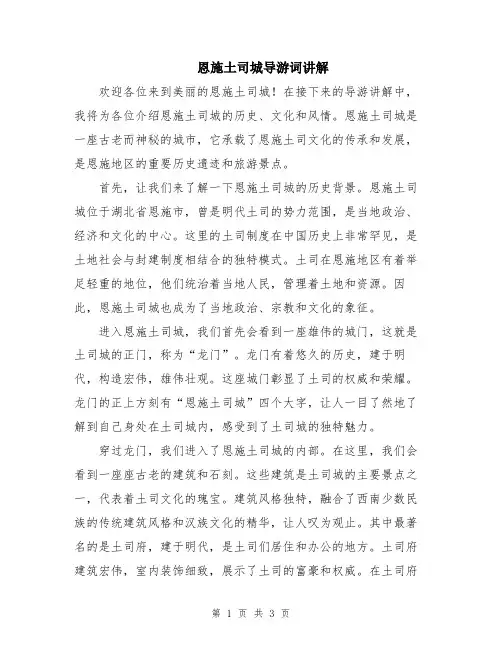

恩施土司城导游词讲解欢迎各位来到美丽的恩施土司城!在接下来的导游讲解中,我将为各位介绍恩施土司城的历史、文化和风情。

恩施土司城是一座古老而神秘的城市,它承载了恩施土司文化的传承和发展,是恩施地区的重要历史遗迹和旅游景点。

首先,让我们来了解一下恩施土司城的历史背景。

恩施土司城位于湖北省恩施市,曾是明代土司的势力范围,是当地政治、经济和文化的中心。

这里的土司制度在中国历史上非常罕见,是土地社会与封建制度相结合的独特模式。

土司在恩施地区有着举足轻重的地位,他们统治着当地人民,管理着土地和资源。

因此,恩施土司城也成为了当地政治、宗教和文化的象征。

进入恩施土司城,我们首先会看到一座雄伟的城门,这就是土司城的正门,称为“龙门”。

龙门有着悠久的历史,建于明代,构造宏伟,雄伟壮观。

这座城门彰显了土司的权威和荣耀。

龙门的正上方刻有“恩施土司城”四个大字,让人一目了然地了解到自己身处在土司城内,感受到了土司城的独特魅力。

穿过龙门,我们进入了恩施土司城的内部。

在这里,我们会看到一座座古老的建筑和石刻。

这些建筑是土司城的主要景点之一,代表着土司文化的瑰宝。

建筑风格独特,融合了西南少数民族的传统建筑风格和汉族文化的精华,让人叹为观止。

其中最著名的是土司府,建于明代,是土司们居住和办公的地方。

土司府建筑宏伟,室内装饰细致,展示了土司的富豪和权威。

在土司府内,我们可以看到土司们的座椅、书桌、书籍等生活用品,能够想象到他们当年的生活状态。

除了土司府,我们还可以看到土司城内的其他建筑,如祠堂、民居和商铺等。

祠堂是恩施土司城的宗教中心,用于祭祀土司祖先和土地神等。

祠堂建筑有着独特的特点,雕刻精美,色彩鲜艳,代表了土司们对神灵的信仰和敬畏之情。

而民居则展示了普通百姓的居住环境和生活方式,融合了西南少数民族的传统文化与汉族的生活习惯。

商铺是土司城内的商业中心,聚集了各种商品和手工艺品,是游客们购物的好去处。

除了建筑,恩施土司城还保存了大量的石刻和碑文。

恩施土司城导游词解说恩施土司城是恩施州民委落实恩施州委、州人民政府提出建设生态旅游州、民族风情园发展方略,由苏州园林设计院设计,地方民间艺人承建的土家族地区仿古土司庄园建筑群。

属全国唯一一座规模最大、工程最宏伟、风格最独特、景观最靓丽的土家族地区土司文化标志性工程。

经全国人大副委员长、著名社会学家费孝通先生命名并题写为恩施土司城。

建筑恩施土司城,旨在以此为载体,历史地再现土家族地区土司时期的政治、经济和文化,反映土家族的历史渊源,展示土家族古老而淳厚的民风民俗。

恩施土司城座落在恩施市西北,小地名叫对山湾的地方。

距市政府所在地____米,占地面积____余亩。

包括门楼、侗族风雨桥、廪君祠、校场、土家族民居、土司王宫--九进堂、城墙、钟楼、鼓楼、百花园、白虎雕像、卧虎铁桥、听涛茶楼、民族艺苑等____个景区____余个景点。

土家族历史悠久,为远古巴人的后裔。

巴人早年生活在江汉平原一带,后楚人强大,巴楚相争,巴人失败。

巴人退入现在叫清江古称为夷水的一带,沿夷水西进,势力达到川东地区。

在春秋时期建立了巴人第一个奴隶制诸候国巴子国。

公元前____年被强大的秦国所灭,部分巴人则退居到湘鄂川黔山水毗连的武陵地区,并与当地的一些部族相融合,形成土家族。

土家族自称毕兹卡或贝京卡。

宋代时则称这一带生活的巴人为土人,以后土人称外来汉人为客家,称自己为土家。

土司制度是历史上中央封建王朝,对少数民族地区,实行归属中央,权力自治的一种政治管理体制。

土家族地区的土司制度,则起于元代止于清朝雍正____年的改土归流,历经元明清三朝,前后____余年。

土司与中央封建王朝的关系,就是土司对中央封建王朝纳贡称臣,中央王朝对土司实行册封,准予自治。

土司土地不入中央王朝版图,人口不入中央王朝户籍,生杀在掌、称雄一方。

土司王:实际就是一个地方的土皇帝。

恩施土家族地区的土司建制,历朝都有变化,元代设立____个土司,明代设立____个土司,清代设立____个土司。

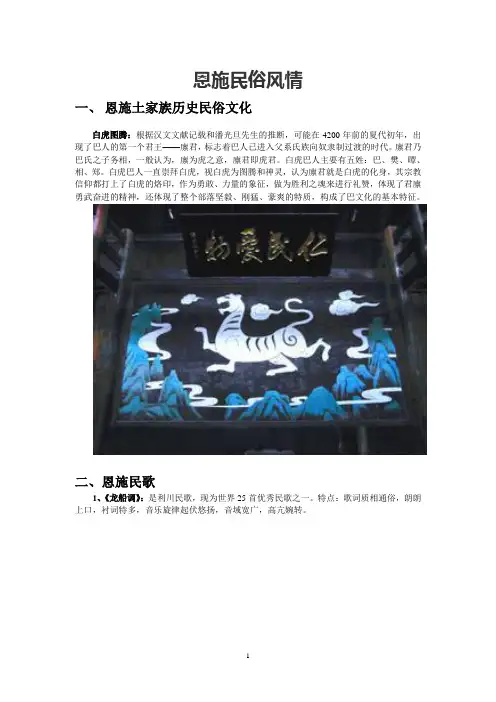

恩施民俗风情一、恩施土家族历史民俗文化白虎图腾:根据汉文文献记载和潘光旦先生的推断,可能在4200年前的夏代初年,出现了巴人的第一个君王——廪君,标志着巴人已进入父系氏族向奴隶制过渡的时代。

廪君乃巴氏之子务相,一般认为,廪为虎之意,廪君即虎君。

白虎巴人主要有五姓:巴、樊、曋、相、郑。

白虎巴人一直崇拜白虎,视白虎为图腾和神灵,认为廪君就是白虎的化身,其宗教信仰都打上了白虎的烙印,作为勇敢、力量的象征,做为胜利之魂来进行礼赞,体现了君廪勇武奋进的精神,还体现了整个部落坚毅、刚猛、豪爽的特质,构成了巴文化的基本特征。

二、恩施民歌1、《龙船调》:是利川民歌,现为世界25首优秀民歌之一。

特点:歌词质相通俗,朗朗上口,衬词特多,音乐旋律起伏悠扬,音域宽广,高亢婉转。

2、《柑子树》:是表性很强的优秀民歌。

“柑子树来柑子叶,干姊干妹舍不得。

柑子成树树成林,干姊干妹长成人。

柑子结果姐出门,干姊干妹两离分。

”《柑子树》歌词巧妙运用谐音来咏叹干姊干妹的情恋,表达了土家先民对爱情自由、婚姻自主的强烈追求。

3、《巴东石工号子》:表现石工在撬石、拖石、抬石时配合劳动节奏喊唱的歌谣,7个土家汉子每人一根木棍在手,喊出一声高过一声的号子,用洪亮高亢的气势唱出了土家石工的齐心协力与乐天精神。

三、土家风俗、节日1、女儿会:源远流长的“女儿会”是恩施土家人的民族盛会,是中国最具有代表性的区域性民族传统节日之一。

时间一般在农历七月十二日,最初流行于恩施石灰窑、大山顶一带,如今已发展成为全州性的民族节日。

被誉为“土家情人节”的女儿会,保存着古代巴人原始婚俗的遗风,传递着土家人真、善、美的脉博与灵魂。

是恩施土家族人自发形成的以赶集为借口、以对歌为形式、以情爱为目的的自主择偶方式。

如果两情相悦,就牵手到树林里、小溪旁、山坡上去幽会,乃至定下终身。

2、月半节:又称“鬼节”、“亡人节”,时间为农历七月十二,土家人素有“年小月半大”之说。

其主要活动是祭祖,祭祖时烧纸钱,表示对已故亲人的哀悼。

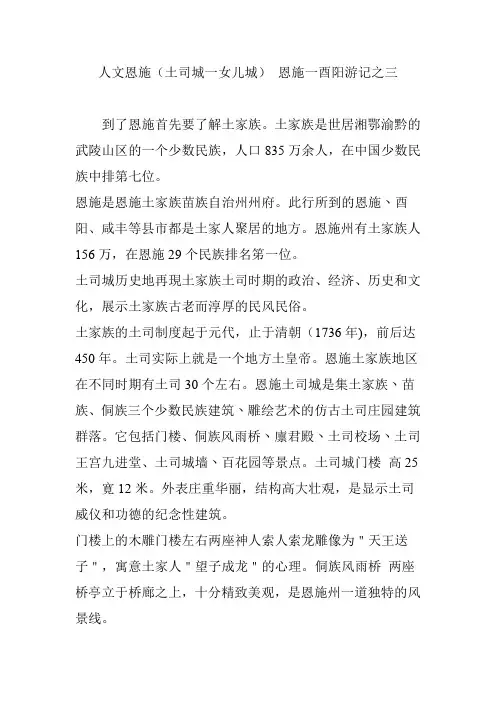

人文恩施(土司城一女儿城)恩施一酉阳游记之三到了恩施首先要了解土家族。

土家族是世居湘鄂渝黔的武陵山区的一个少数民族,人口835万余人,在中国少数民族中排第七位。

恩施是恩施土家族苗族自治州州府。

此行所到的恩施丶酉阳、咸丰等县市都是土家人聚居的地方。

恩施州有土家族人156万,在恩施29个民族排名笫一位。

土司城历史地再現土家族土司时期的政治、经济、历史和文化,展示土家族古老而淳厚的民风民俗。

土家族的土司制度起于元代,止于清朝(1736年),前后达450年。

土司实际上就是一个地方土皇帝。

恩施土家族地区在不同时期有土司30个左右。

恩施土司城是集土家族丶苗族、侗族三个少数民族建筑丶雕绘艺术的仿古土司庄园建筑群落。

它包括门楼、侗族风雨桥丶廪君殿丶土司校场丶土司王宫九进堂、土司城墙丶百花园等景点。

土司城门楼高25米,寛12米。

外表庄重华丽,结构高大壮覌,是显示土司威仪和功德的纪念性建筑。

门楼上的木雕门楼左右两座神人索人索龙雕像为"天王送子",寓意土家人"望子成龙"的心理。

侗族风雨桥两座桥亭立于桥廊之上,十分精致美观,是恩施州一道独特的风景线。

虎纽??于錞于是一种军中乐器,用于宴乐丶壮军威和指挥军队进退。

巴人尊虎,在錞于上以虎为纽,故名虎纽錞于。

紫芝亭具土家族特色的建筑,亭内有小乐队奏乐欢迎游客。

廩君殿土家族崇尚先祖廪君的地方。

土司校场是土司兵丁操防习武的地方。

此为赤脚攀登的苗族刀梯箭垛。

步伍操阵桩九进堂,地道的土司皇城,是国内罕见的纯榫卯相接的木结构建筑。

举目望去,亭台楼阁,飞檐翘角,画栋雕梁,显示雄奇堂皇。

九进堂第一进王府门楼,分龙丶凤丶虎三门,虎门居中。

虎门上刻有"清江连九派,白虎踞千秋"的门联。

门前两尊白虎气势威武俯看九进堂木结构房子内部设石桥丶水池第二进是戏楼,此为戏楼入口处的土家鼓王。

戏台上正演出土家歌舞。

山背上长城般的景覌是土司长城,它包含城墙丶钟楼丶鼓楼等景点。

九进堂外就是大花园,顺此路回到土司城门楼。

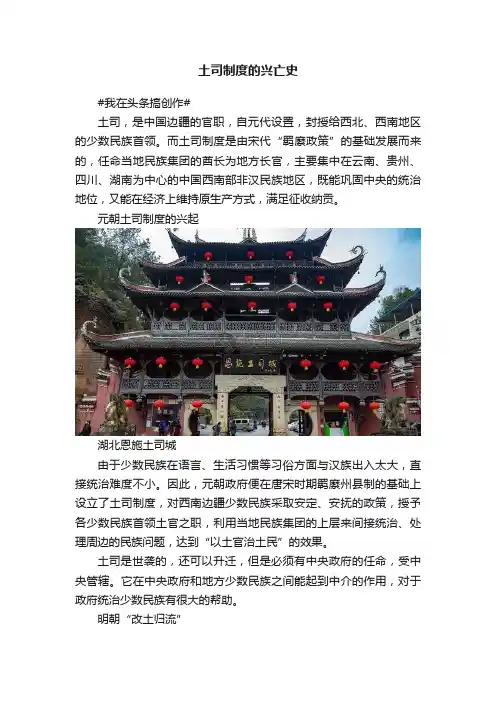

土司制度的兴亡史#我在头条搞创作#土司,是中国边疆的官职,自元代设置,封授给西北、西南地区的少数民族首领。

而土司制度是由宋代“羁縻政策”的基础发展而来的,任命当地民族集团的酋长为地方长官,主要集中在云南、贵州、四川、湖南为中心的中国西南部非汉民族地区,既能巩固中央的统治地位,又能在经济上维持原生产方式,满足征收纳贡。

元朝土司制度的兴起湖北恩施土司城由于少数民族在语言、生活习惯等习俗方面与汉族出入太大,直接统治难度不小。

因此,元朝政府便在唐宋时期羁縻州县制的基础上设立了土司制度,对西南边疆少数民族采取安定、安抚的政策,授予各少数民族首领土官之职,利用当地民族集团的上层来间接统治、处理周边的民族问题,达到“以土官治土民”的效果。

土司是世袭的,还可以升迁,但是必须有中央政府的任命,受中央管辖。

它在中央政府和地方少数民族之间能起到中介的作用,对于政府统治少数民族有很大的帮助。

明朝“改土归流”云南丽江古城木府家院在交通不便、民族文化差异巨大的情况下,元朝实行的土司制度曾经起到过一定的作用。

但它的弊病也很多,如有的土司专横不法,对中央政府叛服无常,时常掠夺、压迫境内百姓,甚至各土司之间争夺权力,挑起战争,致使民不聊生。

明朝中叶以后,中央政府便逐步推行“改土归流”制度,直接在少数民族地区设立府、厅、州、县等机构,调任有一定任期的流官(相对于世袭的土官而言)到当地进行直接管理。

但推行的速度比较缓和,仅在当地土官绝嗣、相互仇杀、叛乱或者犯罪革职等情况下,才改派流官接任。

清朝土司制度的“崩溃”木钟——木府最后一位土司清初土司叛乱屡有发生,为了强化在西南少数民族地区的统治,清廷从雍正四年到雍正十三年(1726—1735年)集中在这些地方实行大规模的“改土归流”。

清政府在当地设立府县的同时又增添军事机构,并清查当地户口,丈量土地,征收税赋,建立城池,设立学校。

与此同时,废除当地原有的土司的赋役制度,让百姓开始按地亩征税。

恩施土司制度恩施土司制度是中国历史上的一种特殊的地方政权组织形式。

它起源于明朝,发展到清朝,历经数百年的历史变迁。

土司制度在一定程度上保持了地方的自治和稳定,推动了恩施地区的经济繁荣和文化发展。

本文将从土司的定义、历史背景、制度运作、影响等方面,介绍恩施土司制度。

一、土司的定义土司,顾名思义,是指地方上的领导者或官员。

在恩施土司制度中,土司是指恩施地区的领导者,类似于地方的官员或首领。

这些土司由当地的族群或氏族选出,并且他们在地方上享有一定的权力和地位。

土司的主要职责是维护当地的稳定和治理,保持社会的秩序,并且为当地居民提供基本的生活保障。

二、历史背景恩施土司制度起源于明朝,当时恩施地区受到明朝政权的统治。

明朝为了加强对边疆地区的管理和控制,开始实行土司制度。

恩施地区处于山区,地理条件复杂,所以明朝政府任命当地的土司来负责管理和统治。

到了清朝时期,土司制度得到了进一步的完善和发展。

三、制度运作恩施土司制度的运作方式主要包括土司的继承和土司的权力划分。

在恩施地区,土司的继承通常是由父母亲的长子担任,从一代传到下一代。

土司的权力划分则是根据不同的地域和职能来划分,有的土司负责军事,有的负责农业,有的则负责财政等。

不同的土司之间通过联姻和婚姻等方式来加强联系和联合,维护地方的稳定和统一。

四、影响恩施土司制度对恩施地区产生了深远的影响。

首先,土司制度保持了地方的自治和稳定。

土司作为地方的领导者,有责任维护社会的秩序和稳定,保护当地居民的生活和财产安全。

其次,土司制度促进了恩施地区的经济繁荣。

土司负责农业和贸易等经济活动,通过提供公共设施和保护商人的财产安全,吸引了更多的商人和资本流入。

最后,土司制度对恩施地区的文化发展产生了积极的影响。

土司们在任职期间,注重对当地文化的保护和传承,积极推动当地文化艺术的繁荣。

总结:恩施土司制度是中国历史上的一种特殊的地方政权组织形式。

它起源于明朝,发展到清朝,历经数百年的历史变迁。

恩施土家族的历史起源与发展

历史上,土家族先民被称为“蛮”或“夷”。

宋代以前,居住在武陵地区的土家族与其他少数民族一起,被称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。

宋代以后,土家族就单独被称为“土丁”、“土人”、“土民”或“土蛮”等。

改土归流后,随着汉族移民的增加,“土”、“客”、“苗”往往对举,以对武陵地区的土家、汉、苗三族进行区分。

“土家”作为族称,是在较晚时期出现的。

民国时期的《咸丰县志》将土司后裔的“支庶之家”称为“土家”,而将当地汉族移民称为“客家”。

土家族大姓主要有田、向、覃、彭、冉、李、杨、刘、王、陈、赵、黄等。

新中国成立后,党和*** 组织了五次调查,于1956年10月,确定了土家族的民族成分。

1957年1月3日, *** 中央统战部电告湖南省委和湖北、四川、贵州省委统战部,确定土家族为单一民族。

随着土家族的被确认,土家族和其他少数民族一样,享受到了宪法和法律所规定的各项权利。

根据湘西地区土家族、苗族在长期发展过程中所形成的杂居局面,以及土家、苗族人民的意愿,本着有利于民族团结和共同建设社会主义的原则,经国务院批准,于1957年9月20日把原湘西苗族自治州(1952年建立)改为湘西土家族苗族自治州。

此后,鄂西南、渝东南、黔东北的土家族人民不断提出实行民族区域自治的要求。

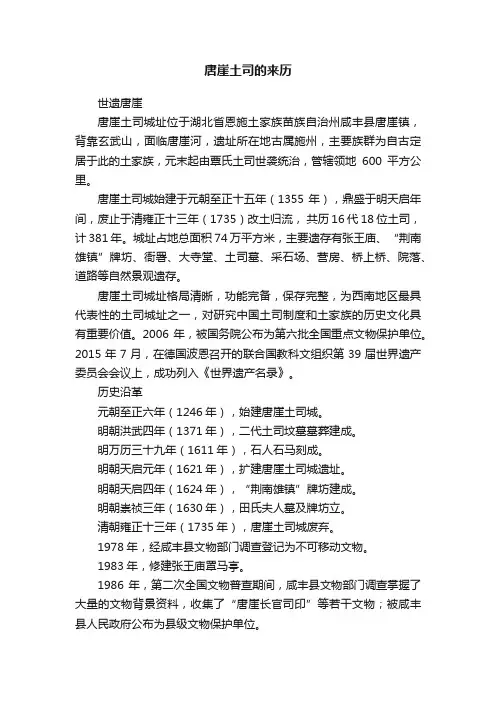

唐崖土司的来历世遗唐崖唐崖土司城址位于湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县唐崖镇,背靠玄武山,面临唐崖河,遗址所在地古属施州,主要族群为自古定居于此的土家族,元末起由覃氏土司世袭统治,管辖领地600平方公里。

唐崖土司城始建于元朝至正十五年(1355年),鼎盛于明天启年间,废止于清雍正十三年(1735)改土归流,共历16代18位土司,计381年。

城址占地总面积74万平方米,主要遗存有张王庙、“荆南雄镇”牌坊、衙署、大寺堂、土司墓、采石场、营房、桥上桥、院落、道路等自然景观遗存。

唐崖土司城址格局清晰,功能完备,保存完整,为西南地区最具代表性的土司城址之一,对研究中国土司制度和土家族的历史文化具有重要价值。

2006年,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2015年7月,在德国波恩召开的联合国教科文组织第39届世界遗产委员会会议上,成功列入《世界遗产名录》。

历史沿革元朝至正六年(1246年),始建唐崖土司城。

明朝洪武四年(1371年),二代土司坟墓墓葬建成。

明万历三十九年(1611年),石人石马刻成。

明朝天启元年(1621年),扩建唐崖土司城遗址。

明朝天启四年(1624年),“荆南雄镇”牌坊建成。

明朝崇祯三年(1630年),田氏夫人墓及牌坊立。

清朝雍正十三年(1735年),唐崖土司城废弃。

1978年,经咸丰县文物部门调查登记为不可移动文物。

1983年,修建张王庙罩马亭。

1986年,第二次全国文物普查期间,咸丰县文物部门调查掌握了大量的文物背景资料,收集了“唐崖长官司印”等若干文物;被咸丰县人民政府公布为县级文物保护单位。

1988年,被鄂西土家族苗族自治州人民政府公布为州级文物保护单位。

1990年,对土司城院墙进行了维护加固,在土王墓和田氏夫人墓周围新修了围墙和铁门。

1992年,被湖北省人民政府公布为省级文物保护单位;同年,维修石牌坊、土王墓及田氏夫人墓。

1993年,树立文物保护单位标志牌。

2000年,湖北省人民政府公布唐崖土司城址的保护范围和建设控制地带。

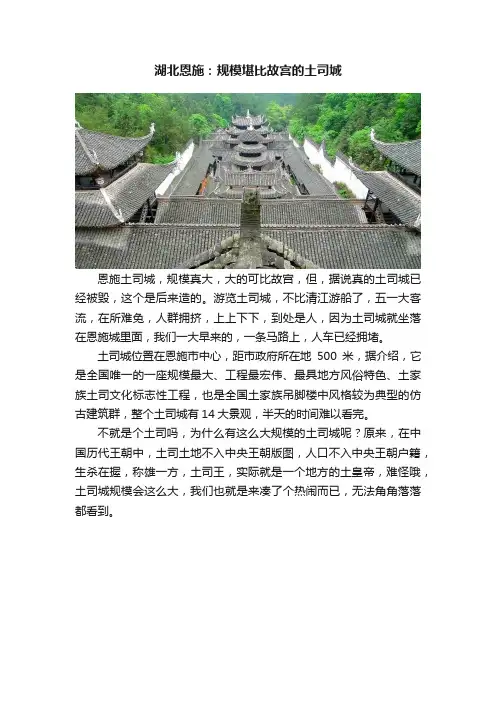

湖北恩施:规模堪比故宫的土司城恩施土司城,规模真大,大的可比故宫,但,据说真的土司城已经被毁,这个是后来造的。

游览土司城,不比清江游船了,五一大客流,在所难免,人群拥挤,上上下下,到处是人,因为土司城就坐落在恩施城里面,我们一大早来的,一条马路上,人车已经拥堵。

土司城位置在恩施市中心,距市政府所在地500米,据介绍,它是全国唯一的一座规模最大、工程最宏伟、最具地方风俗特色、土家族土司文化标志性工程,也是全国土家族吊脚楼中风格较为典型的仿古建筑群,整个土司城有14大景观,半天的时间难以看完。

不就是个土司吗,为什么有这么大规模的土司城呢?原来,在中国历代王朝中,土司土地不入中央王朝版图,人口不入中央王朝户籍,生杀在握,称雄一方,土司王,实际就是一个地方的土皇帝,难怪哦,土司城规模会这么大,我们也就是来凑了个热闹而已,无法角角落落都看到。

土司城山寨大门。

大门外,四大金刚守护,很威武。

雄狮那也是少不了的。

土司城有“吊脚楼活化石”之称,说是有九进宫,我也没数过。

土皇帝也要有龙威。

雕梁画栋,一进二进三进,正门偏房殿堂,上下二层,像是迷宫一样。

土司城里,土家风情表演。

游客爆棚,找个位置都难。

这儿虽然偏,人会少些,一眼看过去,围栏好漂亮。

阿哥阿妹的表演,还是有点当地专业水准。

菜鸟在拍摄,很幸运的是,总有摄影大师帮忙抓拍,留下了瞬间。

恩施土司城,可以游玩一整天的地方,我们好多景观错过了,只因时间不够。

土司城大门处,土家妹纸漂亮又水灵,男士和妹纸合影是常规节目。

在恩施,吃了一顿当地最有特色的美食,叫“张关合渣”,号称土家一绝。

渣,就是豆渣,经过调理,很是入味,加上其他的菜肴,七个人围坐一起,男团友尽兴,喝土家米酒。

我们这个团,另有九人是一起的,他们找了家上海菜餐馆吃,其实出门旅游,品尝当地的美食小吃,也是旅游的一个内容,机不可失呢。

湖北恩施的历史典故

摘要:

1.湖北恩施简介

2.湖北恩施的历史典故

a.施州土司

b.苗族起义

c.咸丰土司与土家族

d.抗日战争时期的恩施

正文:

湖北恩施,位于我国湖北省西南部,是一个充满历史与文化底蕴的地方。

在这里,我们不仅能感受到大自然的壮丽,更能听到许多耐人寻味的历史典故。

首先,让我们回顾一下湖北恩施的施州土司。

施州土司,又称施州卫,是古代湖北恩施地区的一个土司政权。

它始于元朝,终于清朝。

这一时期的施州土司,不仅在政治上统治着这片土地,还在文化、经济等方面产生了深远的影响。

其次,湖北恩施的苗族起义也是一段不容忽视的历史。

在明朝时期,恩施地区的苗族人民曾经发起过一次大规模的起义。

这次起义不仅给当地政府带来了巨大的压力,也在一定程度上改变了当地的政治格局。

再次,咸丰土司与土家族的历史也是湖北恩施的一部分。

咸丰土司是清朝时期湖北恩施地区的一个土司政权,而土家族则是这里的主要民族。

咸丰土司

对土家族的文化传承、民族风俗等方面产生了重要影响。

最后,我们来看看抗日战争时期的恩施。

抗日战争时期,恩施地区曾是抗日战争的重要战场之一。

在这里,我国军民曾经与日本侵略者进行过殊死搏斗,谱写了一曲曲英勇抗战的壮丽篇章。

总的来说,湖北恩施的历史典故丰富多彩,它们不仅揭示了这片土地的过去,也为我们提供了宝贵的历史经验。

湖北恩施土司城的导游词土家族历史悠久,为远古巴人的后裔。

巴人早年生活在江汉平原一带,后楚人强大,巴楚相争,巴人失败。

巴人退人现在叫“清江”(古称“夷水”)的一带,沿夷水西进,势力到达川东地区。

在春秋时期建立了巴人第一个奴隶制诸侯国――巴人国。

公元前____年,被强大的秦国所灭,部分巴人则退到湘鄂川黔山水毗邻的武陵地区,并与当地的一些部族融合,形成土家族。

土家族自称“比兹卡”或“贝京卡”。

宋代则称这一带生活的巴人为“土人”,以后土人称外来汉人为“客家”,称自己为“土家”。

土司制度是历史上中央封建王朝对少数民族地区实行归属中央、权力自治的一种政治管理体制。

土家族的土司制度,则起于元代,止于清朝雍正十三年(____年)的“改土归流”,历经元明清3代,前后达____余年。

土司与中央封建王朝的关系,就是土司对中央封建王朝纳贡称臣,中央对土司实行册封,准予自治;土司土地不入中央王朝版图,人口不人中央王朝户籍。

土司生杀在握、称雄一方,实际上就是一个地方的土皇帝。

土司管辖范围包括恩施清江以南地区及现属宜昌的长阳、五峰的部分地区。

土司校场这是土司爵爷点练兵丁的场所。

梅花桩是用于士兵练习步法和迷踪术的地方。

石杠是士兵练习气力的工具,石杠训练,与现在的举重运动类似。

人物雕像上展示的是土司头领及亲将英勇善战的杰出代表。

左侧是一代名将容美土司田世爵,右侧是“土家花木兰”――施南女官冉氏,旁边手执流星锤的是她的随从。

九进堂它是土司理政和生活的宫廷,展示了鄂西南土家族“文脉”文化的无限神韵。

整体建筑由低向高递进,有九重九进,故称“九进堂”。

九进堂由333根顶梁柱、____个石柱基、____道门、____余个窗、数千个雕花门窗、上千个檩子、上万根椽木组合而成。

纵深____米,宽____米,总建筑面积____平方米,是目前国内罕见的纯榫卯相接的木结构建筑。

举目望去,亭台楼角,屋檐飞爪,高低上下,错落有致,显示雄奇、巍峨和富丽堂皇。

【恩施·土司城】“土司皇城”的风云岁月山水原始、雄奇,是恩施留给世人最初的印象,但它同样也是神秘的。

远古的巴国、浮沉跌宕的土司王朝,都在历史长卷里留下了灿烂的一页,而恩施土司城就是这一页中最明亮的展示。

这是土家族地区一个古老的土司庄园建筑群,一个象征性的土司文化景观,便于远道而来的客人对恩施土司文化有一个更近、更立体的了解。

廪君殿坐落在山坡上,这是一幢三层三进重檐廊柱式建筑,坐西朝东,雄峙山腰,巍峨气势。

庙宇旁有一块巨大的山壁,上面描绘着一幅幅壁画,这些壁画记载了廪君一生的豪情壮举,谓之“廪君开疆拓土胜迹图”。

在土家族的历史上,廪君是个了不起的人物。

它率领巴人开疆拓土,建立巴国,推进了巴人的文明进步。

巴人为缅怀他的功德,建此庙立像祭祀,四时香火不绝。

恩施位于湖北省西部的重重大山深处,是恩施土家族苗族自治州首府。

从中国地图上看,地处华中,不算偏远。

但以前从地面进入,却并非易事。

正如歌中所唱那样“这里的山路十八弯,这里的水路九连环”,大山总是连绵不断,甚至到恼人的程度。

现如今无论是高速还是高铁,四通八达。

这个偏远的小城也称得上是一座历史悠久的文化名城。

三国时这里就置沙渠县,隋唐时设施州,清雍正年间“改土归流”后增设施南府;抗日战争期间,湖北省政府西迁,恩施还曾作过7年湖北临时省会。

风雨桥桥亭耸立于桥廊之上,雕梁画栋,十分精美。

风雨桥下是河漏,桥廊两边专设有栏杆和长坐板,是路人遮风避雨、消闲纳凉的好去处。

九进堂是土司城的核心之处,也是其建筑主体,它由333 根柱子、333 个石柱础、330 道门、90 余扇窗、数千块雕花木窗等组合而成,进深 99.99 米,宽 33 米,是目前国内罕见的纯榫卯相接的木结构建筑。

这些寓意双关的数字寄托着土家族人民对未来美好生活的向往。

很多人不理解“九进堂”的含义,其实它也可以理解为“九道门”,每一道门后都藏着动人的土家故事。

穿过一进又一进堂楼,路过典雅的古楼、栩栩如生的廊上木雕、与历史一般厚重的屋瓦、宽阔喧闹的庭院...一重楼上一重景。

恩施地区土司史话中国土司制度发端于两宋之交,形成于元朝,鼎盛于明朝,衰落于清朝。

元朝以前,中原朝廷对今恩施地区的统治主要为羁縻制度(即封赠少数民族地区首领官爵以统治本族人民)。

据光绪十八年(1895)《湖北舆地记》卷17记载:五代时置羁縻感化州。

宋代在今恩施南部设立了一些羁縻州县。

如定州(鹤峰县南部并跨入湖南境内)、富州(后为柔远州。

今来凤一带)、顺州(今宣恩沙道沟一带)、保顺州(宣恩县李家河一带)、高州(原称珍州,后改为高州,复改西高州。

今宣恩县高罗一带)、懿州(今咸丰县境)、龙渠县(今利川市忠路一带)。

元代统治中国后,鉴于宋代的羁縻制度是一种松散的统治,每到王朝衰微时,不听其控制,为了进一步加强对少数民族地区的控制,乃改宋代的羁縻制度为土司制度。

其时在今恩施境内共设14个土司,包括宣慰司3个即施南道宣慰司、镇边忠峒宣慰司、镇边毛岭峒宣慰司(注:一说宣慰司3个即施南宣慰司、镇边毛岭峒宣慰司、怀德军民宣慰司);宣抚司6个即散毛军民宣抚司、誓崖宣抚司、安定宣抚司、怀德宣抚司、高罗宣抚司、师壁宣抚司);安抚司4个即忠孝军民安抚司、木册安抚司、盘顺安抚司、龙潭安抚司;宣抚司7个即散毛军民宣抚司、容美峒宣抚司、高罗宣抚司、隆奉宣抚司、龙潭宣抚司、隆中路宣抚司、龙渠峒宣抚司;安抚司6个即忠孝军民安抚司、盘顺军民安抚司、忠义军民安抚司、金峒安抚司、大旺安抚司、木栅安抚司。

此外,还有忠建军民都元帅府、容美总管府、唐崖千户所。

元至元二十二年(1285年)改柔远州曰散毛峒。

至元三十一年(1294年)升为散毛府。

至正年间改散毛府为散毛誓崖等处军民宣抚司。

又于施州东南蛮地置沿边溪峒招讨司。

至正二年(1342年)改沿边溪峒招讨司为施南道宣慰使司;又于施州东南蛮地置叉把安抚司、隆奉宣抚司。

又于宋西高州地置大奴管勾等峒长官司、石溪峒长官司。

至正十一年(1351年)改大奴管勾等峒长官司为忠孝军民府;至正十五年(1355年)忠孝军民府改为忠孝军民安抚司、石溪峒长官司为高罗寨长官司(后升为高罗寨宣抚司);又于施州南境蛮地置龙潭安抚司、木册安抚司。

恩施土司城

恩施土司城位于湖北恩施市。

土家族历史悠久,早年巴楚相争,巴人失败。

在春秋时期建立了巴人第一个奴隶制诸候国巴子国。

公元前361年被强大的秦国所灭,部分巴人退居到湘鄂川黔山水毗连的武陵地区,生活在这里的巴人为土人,以后土人称外来汉人为客家,称

自己为土家。

土家族历经元明清三朝,前后450余年。

土司与封建王朝的关系,实行册封,准予自治。

土司土地不入王朝版图,人口不入王朝户籍,生杀在掌称雄一方。

恩施土家族是土司建制,元代设立29个土司,明代设立31个土司,清代设立20个土司。

土司王实际就是一个地方的土皇帝。

清代为加强中央统治而实行改土归流政策。

故改土归流后至今已几痕迹。

如今所见土司城是1998年恩施州民委策划建设。

属全国唯一规模最大、工程最宏伟、风格最独特文化标志性工程。

有12个景区30余个景点。

2002年建成开放。

著名社会学家费孝通先生题写为“恩施土司城”。

湖北—恩施土司城土司城,位于恩施对山湾,距市政府500米,包括门楼、风雨桥、廪君祠、土家族民居、土司王宫九进堂、城墙、钟楼等景点。

土司制度是中央封建王朝对少数民族地区实行的一种管理体制。

土司对朝廷纳贡称臣,朝廷对土司实行册封。

土司土地不入朝廷版图,人口不入朝廷户籍,生杀在掌、称雄一方,实际是地方土皇帝。

恩施土家族地区的土司制度,起于元代止于清朝雍正13年“改土归流”,历经元明清三朝,前后450余年。

“改土归流”指改土司制为流官制。

废除土司世袭制,流官由中央政府委派,设立府县、清查户口、丈量土地、征收赋税、建城池、设学校。

改土归流有利于消除土司制度的落后性,加强中央对西南少数民族聚居地区的统治。

恩施土司城,清朝改土归流后至今已几无痕迹,如今所见土司城是1998年恩施州民委策划建设,2002年建成开放的。

这座仿古土司庄园建筑群,旨在再现土家族地区土司时期的政治、经济和文化,反映土家族的历史渊源,展示土家族古老而淳厚的民风民俗。

土司城门楼,高25米,宽12米,是栋榫卯结构的木楼。

高大壮观、结构精良,两边走马转角楼梯可盘旋至顶,层层相通连。

门楼门窗由200扇门,189块镂空雕花图案组成,内容多为戏文及民间传奇故事。

风雨桥,桥亭飞檐翘角,精致美观。

风雨桥多建于河流渡口处,桥廊两边设有栏杆和长坐板,以供肩挑背驮的商旅行人歇气纳凉、遮荫避雨,因而称风雨桥。

廪君庙,供奉土家族先祖廪君。

相传廪君是生活在长阳武洛钟离山的巴姓人之子名叫巴务相,其胸怀大志率巴、樊、覃、相、郑五姓巴人,沿古称为夷水的清江而上开疆拓土,到古称夷城的恩施建立了巴国,从渔猎为生转为农耕为生。

途经盐阳,有位专司熬盐济世的女神爱慕巴务相,以身相许结为夫妻。

巴务相心愿已了,便坐化升天化为白虎。

巴人为缅怀巴务相,建廪君祠祭祀,塑熬盐济世女神像陪于廪君之侧,称德济娘娘。

从此,廪君成了巴人及其后裔土家族世代尊奉的生命之神。

土司王府九进堂,门楼两尊白虎像分列左右,中为“龙凤呈祥”深浮石雕,门上匾额写着“九进堂”,两边崖雕为土家族尊奉的四大天神。

恩施地区土司史话中国土司制度发端于两宋之交,形成于元朝,鼎盛于明朝,衰落于清朝。

元朝以前,中原朝廷对今恩施地区的统治主要为羁縻制度(即封赠少数民族地区首领官爵以统治本族人民)。

据光绪十八年(1895)《湖北舆地记》卷17记载:五代时置羁縻感化州。

宋代在今恩施南部设立了一些羁縻州县。

如定州(鹤峰县南部并跨入湖南境内)、富州(后为柔远州。

今来凤一带)、顺州(今宣恩沙道沟一带)、保顺州(宣恩县李家河一带)、高州(原称珍州,后改为高州,复改西高州。

今宣恩县高罗一带)、懿州(今咸丰县境)、龙渠县(今利川市忠路一带)。

元代统治中国后,鉴于宋代的羁縻制度是一种松散的统治,每到王朝衰微时,不听其控制,为了进一步加强对少数民族地区的控制,乃改宋代的羁縻制度为土司制度。

其时在今恩施境内共设14个土司,包括宣慰司3个即施南道宣慰司、镇边忠峒宣慰司、镇边毛岭峒宣慰司(注:一说宣慰司3个即施南宣慰司、镇边毛岭峒宣慰司、怀德军民宣慰司);宣抚司6个即散毛军民宣抚司、誓崖宣抚司、安定宣抚司、怀德宣抚司、高罗宣抚司、师壁宣抚司);安抚司4个即忠孝军民安抚司、木册安抚司、盘顺安抚司、龙潭安抚司;宣抚司7个即散毛军民宣抚司、容美峒宣抚司、高罗宣抚司、隆奉宣抚司、龙潭宣抚司、隆中路宣抚司、龙渠峒宣抚司;安抚司6个即忠孝军民安抚司、盘顺军民安抚司、忠义军民安抚司、金峒安抚司、大旺安抚司、木栅安抚司。

此外,还有忠建军民都元帅府、容美总管府、唐崖千户所。

元至元二十二年(1285年)改柔远州曰散毛峒。

至元三十一年(1294年)升为散毛府。

至正年间改散毛府为散毛誓崖等处军民宣抚司。

又于施州东南蛮地置沿边溪峒招讨司。

至正二年(1342年)改沿边溪峒招讨司为施南道宣慰使司;又于施州东南蛮地置叉把安抚司、隆奉宣抚司。

又于宋西高州地置大奴管勾等峒长官司、石溪峒长官司。

至正十一年(1351年)改大奴管勾等峒长官司为忠孝军民府;至正十五年(1355年)忠孝军民府改为忠孝军民安抚司、石溪峒长官司为高罗寨长官司(后升为高罗寨宣抚司);又于施州南境蛮地置龙潭安抚司、木册安抚司。

唐崖长官司寻改为唐崖军民千户所。

至正十五年(1355年)于宋保顺州置忠建军民都元帅府。

元末明玉珍据有其地,改散毛誓崖等处军民宣抚司为散毛沿边军民宣慰司、施南道宣慰使司为施南道宣抚司,并置东乡五路宣抚司、忠路宣抚司。

不久,改忠孝军民安抚司为忠孝宣抚司、高罗宣抚司为高罗安抚司、龙潭安抚司为龙潭长官司。

又于南境大旺地置大旺宣抚司。

后改木册安抚司为木册长官司、唐崖军民千户所为唐崖宣抚司、湖南镇边毛岭峒宣慰使司为镇南宣抚司、湖南镇边宣慰使司为沿边溪峒宣抚司。

元代土司设立,为明清两代土司制度奠定了基础。

明洪武四年(1371年),改施州为施州卫军民指挥使司,领大田军民千户所,辖31个土司(一说35个。

其中长官司多6个)。

计宣抚司4个(施南、散毛、忠建、容美);安抚司9个(东乡、忠路、忠孝、金洞、中洞、龙潭、大旺、高罗);长官司11个(唐崖、镇南、盘顺、椒山玛瑙、五峰石宝、石梁下洞、水浕源通塔坪、摇把洞、上爱茶、下爱茶、西关洞);蛮夷长官司5个(东流,腊壁、隆奉、镇远、西平)。

此外,在今长阳县清江北岸设有玉江、麻栗、施都等长官司。

这些土司都未上报封建中央王朝,因而不见于史志记载。

明洪武四年(1371年)复以施南宣抚司为宣慰司,旋为蛮所据,遂废。

改东乡五路宣抚司为长官司、忠路宣抚司为安抚司、忠孝宣抚司为长官司(后为安抚司)。

六年(1373年)升忠建长官司为宣抚司、东乡五路长官司为安抚司。

废高罗安抚司。

七年(1374年)改唐崖宣抚司为长官司,寻废。

八年(1375年)于南境置东流安抚司,寻废。

复改镇南宣抚司为长官司、龙潭长官司为安抚司。

十四年(1381年)平忠建宣抚司。

十六年(1383年)复置施南宣慰司。

二十三年(1390年)讨定施南金峒叛蛮。

以散毛沿边军民宣慰司之大水田地置大田军民千户所,废散毛沿边军民宣慰司,废忠路、忠孝、龙潭三安抚司,复废镇南长官司。

二十七年(1394年)又废施南宣慰司,改忠建宣抚司为安抚司,寻废。

永乐二年(1404年),复置施南、散毛二长官司,属大田军民千户所。

四年(1406年)升施南散、毛二长官司为二宣抚司,属施州卫。

复置龙潭安抚司属散毛宣抚司、忠建宣抚司属施州卫。

复于沿边溪峒长官司地改置忠峒安抚司、高罗安抚司并属忠建宣抚司。

复置木册、唐崖二长官司,木册属高罗安抚司,唐崖直隶施州卫。

五年(1407年)复置忠路、忠孝二安抚司,复升金峒长官司为安抚司,均属施南宣抚司。

改大旺宣抚司为安抚司,属散毛宣抚司。

复镇南长官司直隶施州卫。

九年(1411年)以木册长官司直隶施州卫。

宣德三年(1428年)于叉把峒安抚司改置摇把长官司。

于怀德军民宣抚司地置上爱茶峒、下爱茶峒二长官司。

于隆奉长官司地改置隆奉蛮夷官司,又分隆奉地置镇远蛮夷官司。

三长官、二蛮夷官均属东乡五路安抚司。

又置剑南长官司属忠路安抚司。

分金峒地置西坪蛮夷官司,属金峒安抚司。

又改东流安抚司为蛮夷官司,分大旺地置腊壁峒蛮夷官司,二蛮夷官均属大旺安抚司。

成化年间分高罗地置思南长官司属高罗安抚司。

嘉靖年间施南地置中峒安抚司属施南宣抚司。

于是施州卫领军民千户所一,曰大田。

领宣抚司四:曰施南,曰散毛,曰忠建,曰容美。

施南领安抚司五:曰东乡五路,领摇把峒、上爱茶峒、下爱茶峒三长官,镇远、隆奉二蛮夷官。

曰忠路,领剑南一长官。

曰忠孝,曰金峒,领西坪一蛮夷官。

曰中峒。

散毛,领安抚司二:曰龙潭,曰大旺,领东流、腊壁峒二蛮夷官。

忠建领安抚司二:曰忠峒,曰高罗,领思南一长官。

其木册、镇南、唐崖三长官司,则直隶施州卫者也。

清朝建立,初期仍袭明制,今恩施地区的行政名称仍为施州卫军民指挥使司。

其时在今恩施境内共设23个土司,计宣慰司1个(容美土司宣慰司);宣抚司5个(施南、散毛、忠建、忠路、忠峒);安抚司11个(唐崖、东乡、忠孝、大旺、木册、腊壁、高罗、金洞、东流、龙潭、沙溪);长官司6个(卯洞、漫水、石梁下洞、五峰石宝、椒山玛瑙、水浕源通塔坪。

一说还有百户)。

(注:一说33个即宣慰司1个即容美;宣抚司4个即施南、散毛、忠建、忠峒;安抚司13个即东乡、金峒、忠路、忠孝、高罗、大旺、东流、龙潭、沙溪、五峰、石梁、椒山、水浕;长官司15个即木册、唐崖、腊壁、卯峒、漫水、西萍、建南、玛瑙寨成、石宝深溪、下峒平茶、塔平(或源通塔平)、木寨前峒、红鸾后峒、戎角左峒、能陛右峒。

)。

雍正六年(1728年)撤施州卫改施县,次年改恩施县,取皇帝恩泽施地之义。

施南、散毛、忠建三宣抚司均属恩施县。

雍正十三年(1735年)改土归流时,今恩施地区境内有19个土司,即容美宣慰司(治所地今鹤峰县城)、施南宣抚司(治所在今宣恩县城)、散毛宣抚司(治所在今来凤猴栗堡)、忠峒宣抚司(治所在今宣恩县沙道沟)、忠路宣抚司(治所在今利川市忠路)、东乡安抚司(治所在今宣恩县长潭河)、木册安抚司(治所在今宣恩县板栗园)、高罗安抚司(治所在今宣恩县高罗)、大旺安抚司(治所在今来凤县旧司)、东流安抚司(治所在今来凤县东流司)、腊壁安抚司(治所在今来凤县水田坝)、金峒安抚司(治所在今咸丰县金峒司)、唐崖安抚司(治所在今咸丰县尖山乡唐崖村)、龙潭安抚司(治所在今咸丰县龙潭司村)、沙溪安抚司(治所在今利川市沙溪村)、忠孝安抚司(治所在今利川市元堡乡汉庙村)、卯洞长官司(治所在今来凤县百福司新司城等处)、漫水长官司(治所在今来凤县宣抚堡)及百户土司(治所在今来凤县百福司)。

将最大的容美宣慰司改鹤峰州划给宜昌府管辖,而将其余18个土司地分设宣恩、来凤、咸丰、利川4县,与恩施县共5县置一府,借用施南土司之名,而命名施南府。

其中以施南所领之忠孝安抚司地并入恩施。

以施南所领之东乡五路,中峒二安抚司及忠建所领之忠峒、高罗二安抚司,又木册、镇南二长官司地置宣恩县。

以散毛所领之大旺安抚司地置来凤县。

以大田千户所及施南所领之金峒安抚司、散毛所领之龙潭安抚司及唐崖长官地置咸丰县。

以施南所领之忠路安抚司地置利川县。

知识链接北宋仁宗年间(赵祯1023—1063年在位)宋以覃野毛为散毛宣抚使司,并准其世袭。

其中宋天圣四年(1026年)令施州等地各溪峒土家首领,三年一至京师朝贡。

元至元二十年(1283年)授向世雄等为叉巴洞安抚大使及安抚使,此为元代在鄂西授土司职衔之始。

元至大三年(1310年)田墨什用任容美黄沙寨千户,为鹤峰设官之始或曰容美设土官之始。

元至正二年(1342年)置施南镇边总管府。

边沿溪峒招讨司更为施南道宣慰使司,为当时在鄂西设高级别的土司。

元至正十一年(1351年)立四川容美洞军民总管府。

明洪武十四年(1381年)置施州卫军民指挥使司,废施南宣慰司。

施南、忠建车乡、忠洞、高罗、木册、摇把、上爱茶洞、下爱茶洞等诸司隶施州卫。

洪武二十二、二十三年(1389、1390年)散毛、施南、忠建等土司反叛明朝,遭镇压,之后,大量土司被废。

洪武二十三年(1390年)设置大田千户所,隶施州军民指挥使司。

洪武二十八年至惠帝建元元年(1395—1399年)明下令诸土司立县学;巴东、长阳皆立县学。

永乐元年(1403年)明朝大规模恢复原来的土司政权,并将洪武以来形成的以及新制定的管理土司的政策,以制度的形式固定下来,称为永乐定制。

弘治十四年(1501年)明廷下令:凡承袭土职子弟不入学者,不准承袭。

嘉靖三十三年至三十七年(1554—1558年)容美田世爵、田九霄等率土兵抗倭,先后取得舟山等役大捷。

崇祯九年至十七年(1636—1644年)施南、散毛等司及土兵、土民支持和参加李自成、张献忠起义军。

清顺治十三年(1656年)容美土司最先归附清朝。