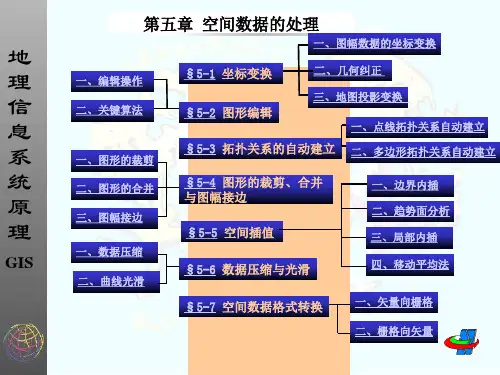

GIS课程教案(第五章空间数据处理)

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:36

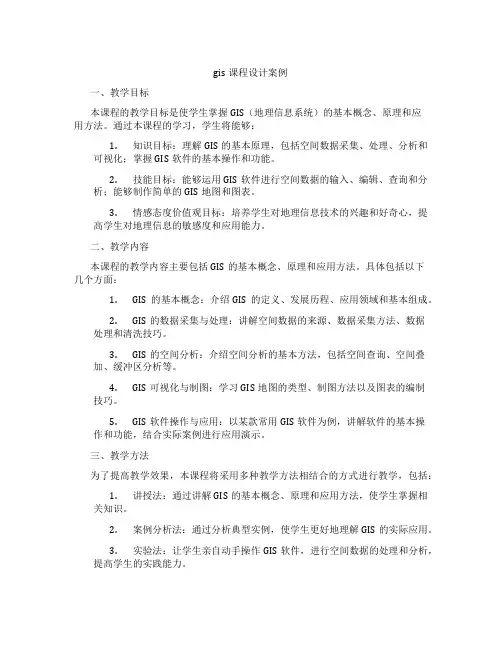

gis课程设计案例一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握GIS(地理信息系统)的基本概念、原理和应用方法。

通过本课程的学习,学生将能够:1.知识目标:理解GIS的基本原理,包括空间数据采集、处理、分析和可视化;掌握GIS软件的基本操作和功能。

2.技能目标:能够运用GIS软件进行空间数据的输入、编辑、查询和分析;能够制作简单的GIS地图和图表。

3.情感态度价值观目标:培养学生对地理信息技术的兴趣和好奇心,提高学生对地理信息的敏感度和应用能力。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括GIS的基本概念、原理和应用方法。

具体包括以下几个方面:1.GIS的基本概念:介绍GIS的定义、发展历程、应用领域和基本组成。

2.GIS的数据采集与处理:讲解空间数据的来源、数据采集方法、数据处理和清洗技巧。

3.GIS的空间分析:介绍空间分析的基本方法,包括空间查询、空间叠加、缓冲区分析等。

4.GIS可视化与制图:学习GIS地图的类型、制图方法以及图表的编制技巧。

5.GIS软件操作与应用:以某款常用GIS软件为例,讲解软件的基本操作和功能,结合实际案例进行应用演示。

三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式进行教学,包括:1.讲授法:通过讲解GIS的基本概念、原理和应用方法,使学生掌握相关知识。

2.案例分析法:通过分析典型实例,使学生更好地理解GIS的实际应用。

3.实验法:让学生亲自动手操作GIS软件,进行空间数据的处理和分析,提高学生的实践能力。

4.讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的思考能力和团队协作精神。

四、教学资源为了支持本课程的教学,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的GIS教材,为学生提供系统、全面的学习资料。

2.参考书:推荐一些与GIS相关的参考书籍,拓展学生的知识视野。

3.多媒体资料:制作精美的PPT、教学视频等,提高课堂趣味性和教学效果。

4.实验设备:准备计算机、GIS软件、投影仪等实验设备,确保学生能够顺利进行实践操作。

gis课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握GIS(地理信息系统)的基本概念、功能及其在地理学中的应用。

2. 使学生了解GIS软件的基本操作界面,熟悉常用的GIS工具。

3. 帮助学生理解GIS数据结构、数据采集、数据处理与分析的基本方法。

技能目标:1. 培养学生运用GIS软件进行地图制作、空间分析和地理信息可视化的能力。

2. 培养学生解决实际地理问题过程中运用GIS技术的思维方式和方法。

3. 提高学生团队协作和沟通能力,能够就GIS项目进行有效讨论与交流。

情感态度价值观目标:1. 激发学生对地理信息科学的学习兴趣,培养主动探索精神。

2. 培养学生关注现实生活中的地理问题,增强社会责任感。

3. 引导学生树立正确的地理信息观念,认识到GIS技术在可持续发展中的重要作用。

课程性质:本课程为高中地理选修课程,以实践性、探究性和综合性为特点,旨在培养学生的地理信息素养。

学生特点:高中学生具有较强的逻辑思维能力和自主学习能力,对新鲜事物充满好奇心,善于运用现代信息技术。

教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调动手操作和实际应用,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的学习进度,及时调整教学策略,确保课程目标的实现。

通过课程学习,使学生能够掌握GIS基本知识,具备一定的GIS技能,并形成正确的情感态度价值观。

二、教学内容1. GIS基本概念:介绍GIS的定义、功能、应用领域及发展历程。

教材章节:《地理信息系统导论》第一章。

内容安排:1课时。

2. GIS软件操作:学习GIS软件的基本操作界面、工具栏、菜单栏等。

教材章节:《地理信息系统软件应用》第二章。

内容安排:2课时。

3. GIS数据结构:介绍空间数据、属性数据及其组织方式。

教材章节:《地理信息系统原理》第三章。

内容安排:2课时。

4. GIS数据采集与处理:学习数据采集方法、数据清洗、数据转换等。

教材章节:《地理信息系统数据处理》第四章。

地理信息系统中的空间数据处理和分析地理信息系统(GIS)是一种运用计算机技术进行地理空间数据采集、存储、处理、分析、查询、管理和应用的工具。

它能够将空间数据以图形、表格、文字、图像等多种形式进行呈现和分析,为地理学、资源管理、环境保护、城市规划、农业、林业、水利等领域的决策和研究提供了重要的支持。

在GIS中,空间数据处理和分析是核心和关键环节。

它们不仅直接决定着GIS 的应用效果和价值,也涉及到GIS技术的发展和创新。

一、空间数据处理空间数据处理是将采集到的地理空间数据进行预处理、拓扑建模、数据转换、数据完整性检查、错误纠正和优化等一系列操作,以提高数据的精度、准确度、可用性和操作性。

空间数据处理方法包括:数据预处理、拓扑建模、数据转换、空间数据压缩和数据完整性检查等。

1、数据预处理数据预处理是指对采集到的数据进行清理、筛选、格式转换等一系列数据预处理工作。

由于数据来源广泛、数据格式复杂、数据质量不一、数据量大等原因,导致采集到的数据存在很多问题,如重复、缺失、不一致、错误、格式不规范等。

为了保证数据的质量和正确性,需要进行预处理。

2、拓扑建模拓扑是指地图要素之间的空间位置关系,如相邻、重叠、包含等。

拓扑建模就是根据地图要素之间的空间位置关系建立拓扑结构,以便进行空间分析和处理。

拓扑建模的方法主要有节点模型、边界模型和区域模型三种。

3、数据转换数据转换是指将不同格式、不同坐标系、不同精度、不同性质的数据进行转换,以便在同一地图上进行比较和分析。

常见的数据转换方法有坐标转换、投影转换、格式转换等。

4、空间数据压缩空间数据压缩是指将空间数据进行压缩,以减小数据存储空间和提高数据传输效率。

常见的空间数据压缩方法有空间数据压缩算法、压缩尺度选择、压缩误差控制、贪心算法等。

5、数据完整性检查数据完整性检查是指对空间数据进行一系列检查,以保证数据的完整性和正确性。

数据完整性检查中包括了缺失检查、重复性检查、一致性检查、逻辑检查等工作。

第五章空间查询与空间分析学习要求:掌握1、GIS的数据查询的基本知识2、GIS空间分析模型及其算法§5.1 空间数据的查询一、空间数据查询的含义数据查询是GIS的一个非常重要的功能,定位空间对象、提取对象信息,是地理信息系统进行高层次空间分析的基础。

二、空间数据查询的方式1、基于属性数据的查询:2、基于图形数据的查询:3、图形与属性的混合查询4、模糊查询:5、自然语言空间查询:6、超文本查询7、符号查询三、查询结果的显示方式查询结果的显示环境参数1、显示方式(the display mode)有5种显示方式用语多次查询结果的运算:刷新、覆盖、清除、相交和强调。

2、图形表示(the graphical presentation)用于选定符号、图案、色彩等。

3、绘图比例尺(the scale of the drawing)确定地图显示的比例尺(内容和符号不随比例尺变化)。

4、显示窗口(the window to be shown)确定屏幕上显示窗口的尺寸。

5、相关的空间要素(the spatial context)显示相关的空间数据,使查询结果更容易理解。

6、查询内容的检查(the examination of the content)检查多次查询后的结果。

§5.2 空间数据的统计分析讲述空间数据统计分析中基本统计量的计算和常用统计数据的分类分级算法。

一、属性数据的集中特征数反映属性数据集中特性的参数有:频数:变量在各组出现或发生的次数;频率:各组频数与总频数之比;平均数:反映了数据取值的集中位置;简单算术平均数的计算公式为:加权算术平均数的计算公式为:数学期望:以概率为权值的加权平均数的;中数:对于有序数据集X,如果有一个数x,能同时满足以下两式:则称x为数据集X的中数,记为M。

e若X的总项数为奇数,则中数为:若X的总顶数为偶数,则中数为:众数:众数是具有最大可能出现的数值。

二、属性数据的离散特征数极差:一组数据中最大值与最小值之差;离差:一组数据中的各数据值与平均数之差;标准差:方差的平方根;变差系数:衡量数据在时间和空间上的相对变化的程度。