药物化学抗生素

- 格式:ppt

- 大小:3.71 MB

- 文档页数:101

药物化学教案--抗生素一、教学目标1. 让学生了解抗生素的定义、分类、作用机制和应用范围。

2. 使学生掌握常见抗生素的结构特点和命名规则。

3. 培养学生对抗生素的正确使用和滥用问题的认识。

二、教学内容1. 抗生素的定义与分类抗生素的定义:抗生素是一类能够抑制或杀灭细菌、真菌、放线菌等微生物的药物。

抗生素的分类:根据来源可分为天然抗生素、半合成抗生素和合成抗生素;根据化学结构可分为β-内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、四环素类等。

2. 抗生素的作用机制抑制细菌细胞壁合成:如β-内酰胺类抗生素。

抑制蛋白质合成:如四环素类、氨基糖苷类抗生素。

抑制核酸代谢:如大环内酯类抗生素。

3. 常见抗生素的结构特点与命名规则β-内酰胺类抗生素:如青霉素、头孢菌素。

大环内酯类抗生素:如红霉素、螺旋霉素。

氨基糖苷类抗生素:如链霉素、庆大霉素。

四环素类抗生素:如四环素、土霉素。

4. 抗生素的应用范围内酰胺类抗生素:主要用于革兰阳性菌和部分革兰阴性菌感染。

大环内酯类抗生素:主要用于革兰阳性菌、部分革兰阴性菌和支原体感染。

氨基糖苷类抗生素:主要用于严重革兰阴性菌感染。

四环素类抗生素:主要用于革兰阳性菌、部分革兰阴性菌和支原体感染。

5. 抗生素的正确使用与滥用问题正确使用抗生素:根据感染病原体选择合适的抗生素,遵循医嘱,完成整个疗程。

滥用抗生素:不按医嘱使用抗生素,自行购买和使用,导致细菌耐药性的产生。

三、教学方法1. 讲授法:讲解抗生素的定义、分类、作用机制、结构特点、命名规则、应用范围和正确使用方法。

2. 案例分析法:分析抗生素滥用导致的耐药性问题,引导学生思考。

3. 小组讨论法:分组讨论抗生素的正确使用和滥用问题,培养学生的团队协作能力。

四、教学评价1. 课堂问答:检查学生对抗生素相关知识的掌握。

2. 课后作业:布置有关抗生素的练习题,巩固所学知识。

3. 小组报告:评估学生在小组讨论中的表现,包括思考问题的深度和团队协作能力。

药物化学在抗生素开发中的应用药物化学是研发和设计新药物的重要领域,其在抗生素开发中扮演着关键的角色。

抗生素作为一类重要的药物,在医学领域发挥着巨大的作用,帮助人类战胜疾病。

本文将介绍药物化学在抗生素开发中的应用,并探讨现代抗生素的合成、优化和发展。

一、药物化学与抗生素的相互关系药物化学是以化学为基础的科学学科,通过对药物分子结构的研究和调整,以及对药物与生物体相互作用的深入认识,来发现、设计和改进药物。

抗生素是一类能够杀灭或抑制细菌生长的药物,对细菌感染的治疗起到至关重要的作用。

因此,药物化学在抗生素研究和开发中具有不可忽视的地位。

二、抗生素的合成与优化抗生素的合成是指通过有机合成化学的手段,从基础化合物开始,经过一系列的反应步骤,最终合成出具有抗菌活性的抗生素分子。

药物化学家需要考虑药物的结构、化学性质、药代动力学特征等因素,来进行选择合适的合成路线和方法。

其中,合成路径的合理选择和反应条件的优化是关键的环节,能够有效提高抗生素的产率和纯度。

此外,抗生素的优化是指通过对已有抗生素分子结构的改变和功能调节,以获得更高的抗菌活性、更低的毒性和更好的药代动力学特性。

通过合理地对抗生素结构进行修改、模拟和计算,药物化学家可以设计出新型抗生素分子,提高其在治疗感染疾病中的效果。

在这一过程中,分子结构的改变和活性评价的关联也是药物化学研究中的重要内容之一。

三、现代抗生素的开发和应用在药物化学的推动下,现代抗生素的开发和应用取得了巨大的突破,为人类的抗菌治疗提供了更多的选择。

目前,越来越多的新型抗生素被开发出来,用于治疗一些传统抗生素无法解决的耐药菌感染。

例如,碳青霉烯类抗生素是一类广谱抗生素,其通过对β-内酰胺类酶的抑制,有效地对抗多种耐药菌感染。

另外,药物化学在抗生素开发中也引入了一些新的策略和方法。

例如,计算机辅助药物设计(Computer-Aided Drug Design)通过计算机模拟和分子设计等技术手段,可以在药物研发的早期阶段,辅助药物化学家筛选和设计具有潜在抗菌活性的分子。

药物化学的抗生素名词解释随着人类对疾病认知的不断提升,药物的研发和应用也变得日益重要。

其中,抗生素作为一类重要的药物,已经在医疗领域占据了重要的地位。

药物化学作为药物研发中的重要分支学科,其中所涉及的抗生素有着独特的性质和功能。

本文将从药物化学的角度出发,对抗生素的名词进行深入解释。

1. 抗生素的定义与特点抗生素是指具有抗微生物作用的化学物质,可以抑制或杀死病原微生物,从而治疗感染性疾病。

抗生素通常分为天然产物、半合成和全合成抗生素。

天然产物抗生素是由微生物自然产生的,包括青霉素、链霉素等。

半合成抗生素则是通过天然产物经过人工修饰得到的,例如阿莫西林、头孢菌素。

全合成抗生素则是完全通过人工合成得到的药物,如四环素和氨基糖苷类抗生素等。

2. 抗生素的分类与机制抗生素可以根据其化学基团、作用机制、细菌敏感性等不同特点进行分类。

常见的分类包括β-内酰胺类、大环内酯类、磺胺类等。

另外,抗生素的作用机制也有所不同。

例如,β-内酰胺类抗生素通过抑制细菌的细菌壁合成酶,从而使细菌无法形成完整的细胞壁,进而导致细菌死亡。

3. 抗生素的药代动力学和药效学药代动力学研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄等过程,而药效学研究药物对机体产生的效应。

对于抗生素来说,了解其药代动力学和药效学特点十分重要。

例如,对于奎宁类抗生素来说,它的生物利用度较低,因此常规情况下需要静脉给药。

而且它只对青霉素敏感的细菌有效,不适用于链球菌感染等。

4. 抗生素与细菌耐药性随着抗生素的广泛应用,细菌对抗生素的耐药性问题也逐渐浮出水面。

细菌耐药性是指细菌对抗生素失去敏感性的现象。

这可以通过多种途径产生,包括基因突变、水平基因转移等。

临床医生需要根据细菌耐药性情况选择适当的抗生素,以提高治疗效果。

5. 抗生素的副作用和注意事项抗生素的应用虽然能有效杀灭病原微生物,但也会伴随一系列副作用。

例如,广谱抗生素的长期使用可能对肠道菌群产生影响,导致肠道功能紊乱。

药物化学教案-抗生素一、教学目标1. 了解抗生素的定义、分类、作用机制和应用范围。

2. 掌握常见抗生素的结构特点和合成方法。

3. 了解抗生素的药效评价和不良反应。

4. 能够分析抗生素的药理作用和临床应用。

二、教学内容1. 抗生素的定义和分类抗生素的定义:抗生素是一类能够抑制或杀灭细菌、真菌、放线菌等微生物的药物。

抗生素的分类:根据抗生素的作用机制和化学结构,将其分为β-内酰胺类、大环内酯类、氨基糖苷类、四环素类等。

2. 抗生素的作用机制抑制细菌细胞壁合成:β-内酰胺类抗生素通过抑制细菌细胞壁合成的关键酶,导致细菌细胞壁破裂而死亡。

抑制蛋白质合成:大环内酯类抗生素通过抑制细菌蛋白质合成的起始和延伸过程,从而抑制细菌生长。

抑制核酸合成:氨基糖苷类抗生素通过抑制细菌核酸合成的关键酶,导致细菌遗传物质无法复制而死亡。

其他作用机制:如抑制叶酸代谢、抑制蛋白质折叠等。

3. 常见抗生素的结构特点和合成方法β-内酰胺类抗生素:如青霉素、头孢菌素等,具有β-内酰胺环结构。

大环内酯类抗生素:如红霉素、克拉霉素等,具有大环内酯结构。

氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素、链霉素等,具有氨基糖苷结构。

四环素类抗生素:如四环素、多西环素等,具有四环素结构。

4. 抗生素的药效评价和不良反应药效评价:根据抗生素的抗菌谱、最小抑菌浓度(MIC)、药动学特性等因素进行评价。

不良反应:如过敏反应、肝肾功能损害、肠道菌群失调等。

三、教学方法1. 讲授法:讲解抗生素的定义、分类、作用机制和应用范围。

2. 案例分析法:分析具体抗生素的药理作用和临床应用。

3. 小组讨论法:讨论抗生素的药效评价和不良反应。

四、教学评价1. 课堂提问:检查学生对抗生素的定义、分类和作用机制的理解。

2. 练习题:要求学生分析具体抗生素的结构特点和合成方法。

3. 小组报告:要求学生对抗生素的药效评价和不良反应进行讨论和报告。

五、教学资源1. 教材:药物化学教材或相关教学资料。

一、教案基本信息教案名称:药物化学教案--抗生素课时安排:2课时(90分钟)教学目标:1. 了解抗生素的定义、分类及作用机制。

2. 掌握常见抗生素的名称、结构特点及临床应用。

3. 了解抗生素的耐药性问题及其解决方法。

教学内容:1. 抗生素的定义及分类。

2. 抗生素的作用机制。

3. 常见抗生素的名称、结构特点及临床应用。

4. 抗生素的耐药性问题及其解决方法。

教学方法:1. 讲授法:讲解抗生素的定义、分类、作用机制及常见抗生素的特点。

2. 案例分析法:分析抗生素的临床应用及耐药性问题。

3. 小组讨论法:分组讨论抗生素的耐药性问题及其解决方法。

教学准备:1. 教学PPT:包含抗生素的定义、分类、作用机制及常见抗生素的特点。

2. 案例材料:抗生素临床应用及耐药性案例。

3. 分组讨论材料:耐药性问题及解决方法。

二、教学过程第一课时一、导入(10分钟)教师通过提问方式引导学生思考抗生素在医学中的重要性,激发学生兴趣。

二、讲解抗生素的定义及分类(15分钟)1. 抗生素的定义:抗生素是一类能抑制或杀灭细菌、真菌、放线菌等微生物的药物。

2. 抗生素的分类:根据来源和化学结构,抗生素可分为天然抗生素、半合成抗生素和合成抗生素。

三、讲解抗生素的作用机制(20分钟)1. 抗生素的作用机制:抗生素通过抑制细菌的生长和繁殖,或破坏细菌的细胞壁、蛋白质合成、核酸合成等生理过程,达到治疗感染性疾病的目的。

四、案例分析(15分钟)教师展示抗生素临床应用及耐药性案例,引导学生分析抗生素的使用及耐药性问题。

第二课时一、讲解常见抗生素的名称、结构特点及临床应用(20分钟)1. β-内酰胺类抗生素:如青霉素、头孢菌素等。

2. 大环内酯类抗生素:如红霉素、吉他霉素等。

3. 氨基糖苷类抗生素:如链霉素、庆大霉素等。

4. 四环素类抗生素:如四环素、多西环素等。

5. 其他类抗生素:如氯霉素、甲砜霉素等。

二、小组讨论抗生素的耐药性问题及其解决方法(25分钟)1. 教师将学生分成若干小组,每组讨论一个耐药性问题及解决方法。

执业药师考试辅导《药物化学》

第一章抗生素

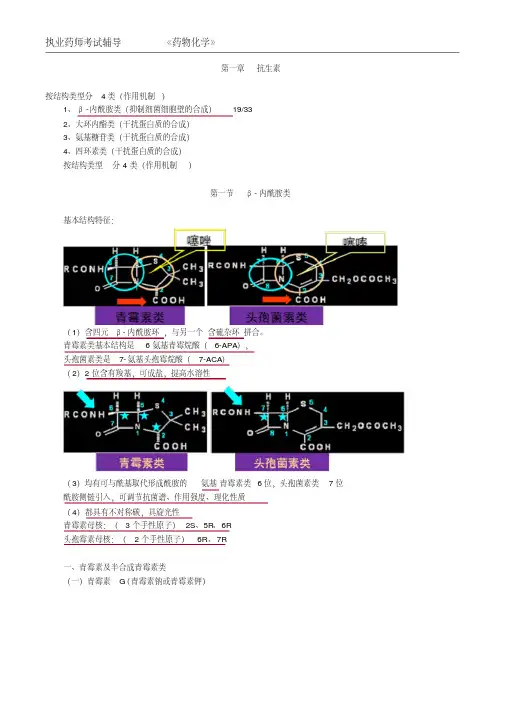

按结构类型分4类(作用机制)

1、β-内酰胺类(抑制细菌细胞壁的合成)19/33

2、大环内酯类(干扰蛋白质的合成)

3、氨基糖苷类(干扰蛋白质的合成)

4、四环素类(干扰蛋白质的合成)

按结构类型分4类(作用机制)

第一节β-内酰胺类基本结构特征:

(1)含四元β-内酰胺环,与另一个含硫杂环拼合。

青霉素类基本结构是6氨基青霉烷酸(6-APA),

头孢菌素类是7-氨基头孢霉烷酸(7-ACA)

(2)2位含有羧基,可成盐,提高水溶性

(3)均有可与酰基取代形成酰胺的氨基青霉素类6位,头孢菌素类7位酰胺侧链引入,可调节抗菌谱、作用强度、理化性质

(4)都具有不对称碳,具旋光性

青霉素母核:(3个手性原子)2S、5R、6R

头孢霉素母核:(2个手性原子) 6R、7R

一、青霉素及半合成青霉素类

(一)青霉素G(青霉素钠或青霉素钾)。

药物化学(抗生素)重难点提示和辅导

第12章(抗生素)重难点提示和辅导

一.抗生素的分类

按化学结构特征可分为:β-内酰胺抗生素(青霉素类、头孢菌素类以及非典型的β-内酰胺抗生素类)、四环素类抗生素(金霉素、土霉素、四环素),氨基糖苷类抗生素(卡那霉素、庆大霉素、新霉素),大环内酯类抗生素(红霉素、麦迪霉素、螺旋霉素)、氯霉素等;

二.β-内酰胺抗生素代表药的结构、化学名、性质及应用

三.β-内酰胺抗生素结构特性

分子中含有由四个原子环组成的β-内酰胺环,该环是β-内酰胺抗生素发挥生物活性的必需基团,因四元环张力比较大,使化学性质不稳定,易发生开环导致失活。

四.重要抗生素的药品名、结构及应用

五.练习题:章后习题1、2、3。

抗生素名词解释药物化学

抗生素是一类能够抑制或杀灭细菌、真菌或其他微生物生长和繁殖的药物。

它们是由微生物(如细菌、真菌、放线菌等)产生的天然产物或经化学合成得到的药物。

抗生素的药物化学结构和作用机制多样,常见的抗生素包括

β-内酰胺类、青霉素类、四环素类、氨基糖苷类、大环内酯类、糖肽类、多肽类等。

这些抗生素通过不同的方式影响细菌的生长和繁殖,从而发挥抗菌作用。

抗生素的药物化学结构决定了它们的抗菌活性、药代动力学特性和药物相互作用等。

例如,β-内酰胺类抗生素的药物化学结构包含β-内酰胺环结构,这使得它们能够抑制细菌的细胞壁合成,从而导致细菌死亡。

青霉素类抗生素则包含β-内酰胺环和青霉素核心结构,通过抑制细菌的细胞壁合成酶来发挥抗菌作用。

抗生素的药物化学还涉及到它们的药代动力学特性,如吸收、分布、代谢和排泄等。

这些特性会影响抗生素在体内的药效和副作用。

此外,抗生素的药物化学还与药物相互作用有关。

抗生素可能

与其他药物发生相互作用,影响它们的疗效或增加不良反应的风险。

因此,在使用抗生素时,医生需要考虑药物相互作用的可能性,并

进行合理的用药管理。

总的来说,抗生素作为一类重要的药物,其药物化学结构和作

用机制对其抗菌活性、药代动力学特性和药物相互作用等方面具有

重要影响。

了解抗生素的药物化学有助于我们更好地理解其作用机

制和合理使用。