中国区域地质-《大地构造学》

- 格式:ppt

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:130

为什么要研究区域构造地质?地球是一个动态的星球,处于不断的变化之中。

地震作用火山爆发岩石剥露成矿作用等昆仑山口西8.1级地震地表破裂带(2001)镜头指向:北地震鼓梁汶川8.0级大地震什么是区域构造地质学构造地质学(Structural Geology)区域地质学(Regional Geology)大地构造学(Tectonics)区域构造地质学(区域大地构造学)构造地质学:主要是研究组成岩石圈的岩石、岩层和岩体在构造作用中形成的变形现象(构造)的几何形态、组合型式及其形成和发展规律的一门学科。

狭义构造地质学,研究褶皱、断裂、节理、劈理、岩层产状及其形成。

区域地质学:是早期的大地构造学,主要探讨局部区域地壳岩石圈形成、发展、演化的地质学分支,诸如褶皱带、大陆裂谷的形成演化。

是以构造运动、地层古生物、岩浆活动、变质作用、成矿作用、海进海退研究为基础的一门综合性学科。

大地构造学又称为全球构造学,是一门研究全球岩石圈形成、发展的综合性学科。

侧重于理论分析与建立,具有探索性。

区域大地构造学:应用大地构造理论进行区域地质特征总结、进行区域地壳岩石圈发生发展规律研究的地质学分支。

侧重于实际资料的综合分析,是大地构造学研究的基础环节。

大地构造学中国区域大地构造学两个关系:构造地质学与大地构造学大地构造学与区域地质学构造地质学与大地构造学的比较都研究不可重复运动的重建,运动塑造了地球外层的演化。

如地壳沿断层破裂、大洋打开、大洋关闭而碰撞等。

都研究地球壳层和上地幔的运动与变形。

不同是后者主要研究区域至全球尺度上的运动与变形历史,前者主要研究岩石在亚微观至区域尺度上的变形。

二者研究相互依赖、促进。

在区域尺度上二者有重叠。

为什么?以小见大、大中寓小。

构造地质学与大地构造学的比较1960s以来,二者发展都很快。

板块构造理论-是一场革命。

地球物理数据日益重要。

地震、地磁、重力数据对深部三维空间大尺度构造提供信息。

大地构造学也依赖于其它地质学科发展。

大地构造学基础及中国区域构造概要1、大地构造学:是研究地壳和岩石圈中地质构造的发生、发展、演化及其运动规律的科学。

2、岩石圈(构造圈):包括地壳和上地幔顶部的刚性顶盖,厚50-150km。

3、软流圈:岩石圈底部到700km深度左右,容易蠕动变形而能缓慢流动的区域。

是产生岩石圈运动的主要场所,包括水平运动和垂直运动。

4、中间圈:软流圈以下的上地幔和下地幔。

5、大地构造学说国际上:经典大地构造假说:隆起说;收缩说;深层分异说;膨胀说;地槽-地台学说;板块构造说;地体构造。

中国:地质力学(李四光院士1965,1:400万中国大地构造图及说明书《中国主要构造体系》);断块构造说(张文佑1950,1:400万中国及邻国边境大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);多旋回说(黄汲清1950,1:300万中国大地构造图及说明书《中国大地构造基本特征》);地洼说(陈国达院士1960,1:400万中国大地构造图及说明书《中国大地构造纲要》);波浪状镶嵌构造说(张伯声院士1970,1:1000万中国大地构造图及说明书《中国地壳的波浪桩镶嵌构造》)6、板块构造-新全球构造理论国外:魏格纳大陆漂移;霍姆斯地幔对流-热对流理论;赫斯大洋中脊;狄茨、瓦因、马修斯洋底扩张;柯克斯地磁年表;威尔逊转换断层和威尔逊旋回;勒皮雄岩石圈板块划分。

中国:尹赞勋引入,研究先驱李春昱、郭令智、常承发、王鸿祯、朱夏。

7、地槽-地台说地槽概念是美国的霍尔研究阿巴拉契亚山与中部平原时发现(1859)、丹纳定义。

定义:地壳上具有强烈活动的狭窄长条状地带,早期强烈差异下降接受巨厚沉积,后期强烈褶皱上升形成巨大的山系。

与地台相对立,时间上一般指古生代以来曾经有过强烈活动的地带。

基本观点:地壳运动主要受垂直运动控制,水平运动时次要的,地壳运动的动力源是地球内部物质的重力分异作用,物质受热变轻向上流动造成地表上升隆起,物质冷却变重下沉则造成地表下降凹陷。

中国区域大地构造研究史介绍胡经国本文作者的话2006年11月,中国地质大学(武汉)地球科学学院杨巍然先生在《地学前缘》第13卷第6期发表了题为《地球表层系统与中国区域大地构造的研究发展》的文章。

现将该文中关于中国区域大地构造学研究史的内容介绍如下,供地球科学爱好者和有志于从事中国大地构造研究的年轻学子阅读和研究。

希望能得到大家的指教和喜欢!。

下面是正文该文指出,近代大地构造学以整个地球和整个岩石圈为主要研究对象,也包含有更深部的地质作用和地质过程以及其它星球的影响。

因此,就其研究范围来看,也可以称为全球构造。

而区域大地构造学则主要研究广大区域内岩石圈和地壳上的大型构造的物质组成、结构构造以及发生和发展规律。

它是一门资料多而广、地域大而深、理论性强、与多种学科关系密切、应用面广的一门分支学科。

中国区域大地构造研究大致可以分为以下6个阶段。

一、20世纪前半期:奠基区域大地构造研究的重要方法是路线或区域地质调查和趋于地质制图。

早期在中国开展地质调查的外国学者有R·庞培勒(1862)、F·V·李希霍分(1868)、B·维理士(1903)、B·A·奥布鲁契夫(1880-1906)、J·C·勃朗(1907-1910)、T·德普拉(1909-1911)、小藤文次郎等。

在中国学者中,首先要提到鲁迅(周树人)于1903年发表的《中国地质略论》。

他明确指出:“无一幅自制之精密地质图(并地文、土地等图),非文明国也。

”1922年,丁文江在比利时第13届国际地质大会上提出的“The Tectonic Geology of Eastern Yunnan”拉开序幕。

稍晚,李四光于20世纪20-30年代在英国《地质学杂志》上发表了一系列有关中国以至全球性地质构造论文,预示了地质力学的萌芽。

此外,王竹泉的《山西地质构造纲要》(1925)、谢家荣的《北京西山地质构造概说》(1937)等,也是这一时期地质构造研究的重要成果。

构造学:研究地壳的组成、地壳构造、地壳运动和地壳的开展的学科。

历史―构造分析法:从历史开展的观点来分析岩石圈组成和结构就是研究构造的根本方法,称为历史构造分析法或称地质历史分析法。

概括起来就是以各种地质、地球物理、地球化学资料为根底,按地史开展的顺序,探讨不同阶段构造开展的特点,着重研究和比拟地壳、地幔各局部构造的发生、开展和转化,找出它们之间的共同性和差异性,说明它们的运动规律。

历史比拟法:历史比拟法又称将今论古法,区域构造是岩石圈为研究对象,现代所见的岩石圈的物质组成和结构都经历了长期演变过程,在推导过去的构造时,经常用现代地壳上所见的各种地质构造类型和各种地质作用与地史上保存下来的各物质记录相比拟,找出与这些物质记录相对应的构造类型,并确定地质历史上这些地壳构造类型演变规律性。

这种方法就是历史比拟法或将今论古法。

构造类比法:共性寓于个性,通过性质一样的构造单位之间和性质不同的构造单位之间两个方面的比照,找出其本质的差异和非本质的差异,以找到划分构造单位的合理方案。

岩石圈:岩石圈从地面向下延伸到低速带,它包括了整个地壳及上地幔的上部,它是软流圈之上的一个刚性的圈层,厚度约20-150km,是地球坚硬的外层,在力学性质上表现为脆性体,岩石圈也称为构造圈。

软流圈:岩石圈之下50-250km深处,这里地震波速度不随深度增高,相反是下降了,出现了一个低速层。

低速层是一个柔软的塑性体,它温度较高,接近于地幔在那个深度压力下的熔点,并可能发生局部熔融。

低速层就是一个柔软塑性体,在构造上把它叫软流圈,也叫Gutenburger低速层。

克拉通:地台的前寒武系基底和地盾一起称为克拉通,是大陆壳最稳定的构造单元,约占陆壳板块面积的70%。

地盾:是克拉通中,前寒武纪结晶基底大面积出露地区,体积约占地壳的12%,最大的地盾出现在非洲、加拿大和南极。

地台:又称陆台,是自形成以后不再遭受褶皱变形的稳定地区,约占地壳体积的35%。

第0章绪论1.大地构造学:地质学的分支学科之一,研究大陆、大洋或某一大尺度区域地壳或岩石圈的组成、结构和演化历史的一门学科,目的是了解海洋、大陆、山脉及盆地的成因和发展过程,认识地壳和岩石圈的演化规律。

在地球科学中,它明显的具有上层建筑性质。

1).隆起说:其主要论点是:地球内部的岩浆上升侵入到山体的中央部分,使岩层从中央向边缘倾执并挤压成褶皱和断裂。

它的出发点是:垂直运动是基本的,水平运动是派生的。

后因它不能解释褶皱带的特点和褶皱并非由岩浆侵入造成等缺陷而被摒弃。

2).收缩说:地球由于冷却而收缩引起地壳侧向水平挤压的假说,是在1852年由法国的博蒙特(Elie de Beaumont,1798—1874)提出的。

后来休斯(Suess, E., 1831—1914)在收缩说中加进了关于地壳可分成刚性地段和柔性地段的概念,认为地壳结构是不均一的,在地球普遍压缩过程中,刚性地段揉挤和压缩柔性地段形成褶皱山系。

3).地槽-地台学说:在收缩说的基础上美国的霍尔(HalI, J., 1811—1898)和丹纳(Dana, J. D., 1813—1895)创立了地槽理论。

认为地槽是地壳上的巨大拗陷,是在水平挤压力影响下产生的,拗陷被沉积物补偿充填,而以后的压力就把这些沉积物挤压成褶曲。

2.大地构造学的特点大尺度:研究的对象庞大,而且不均一。

大科学跨度:(地球物理;地球化学;地外事件等)涉及学科多, 涉及资料量大,综合性强。

大思维:Suess-地球面貌(6卷)------大地构造学之父,全球见识Stille(二战) 全球观“地球科学观”。

3.大地构造学的研究内容•壳幔结构及其动力学机制;岩石圈的变形、变位;岩石圈的演化;造山带和各种地质体的形成背景。

4.研究方法的综合性和多样性。

地质学:主要通过地质手段研究深部的地质表现及其发展规律。

地球物理学:主要根据地震、重力、地磁和地热资料研究壳、幔的内部结构。

地球化学:主要研究壳幔的物质成分、地球内部物质交换等地质作用。

中国区域大地构造学教程

中国区域大地构造学教程可以包括以下内容:

1. 地球的组成和结构介绍:介绍地球的不同层次以及地壳、地幔、地核的特点和作用。

2. 大地构造的概念和基本原理:介绍大地构造学的定义和基本原理,如地震和地壳运动等。

3. 中国地质背景和构造特点:介绍中国的地质背景,如板块构造、隆升和断裂等,以及中国的构造特点和区域差异。

4. 高山地区和盆地地区的大地构造:分别介绍中国的高山地区和盆地地区的大地构造特点,如喜马拉雅造山带和东北平原等。

5. 大地构造的研究方法和技术:介绍大地构造学的研究方法和技术,如地震勘探、重力测量和地壳形变观测等。

6. 地震活动和地壳运动的影响:讲解地震活动和地壳运动对地质环境和人类活动的影响,如地震灾害和地质灾害等。

7. 区域构造演化的历史和过程:介绍中国区域构造演化的历史和过程,如华北地块运动和青藏高原隆升等。

8. 中国大地构造学的研究成果和应用:介绍中国大地构造学的研究成果和应用,如地质资源勘查和地震预测等。

教程可以通过教学课件、实地考察、学术报告和讨论等形式进行教授。

学员可以通过学习和实践,掌握中国区域大地构造学的基本理论和方法,了解中国地质构造的特点和演化历史,为相关领域的研究和应用提供基础知识和技术支持。

大地构造第 1 章:地球的层圈结构1.陆壳与洋壳的差别?厚度:陆壳厚,洋壳薄;陆壳平均33km,最厚达80km(青藏),洋壳平均7km.组成: 陆壳为三大岩类, 洋壳主要为玄武岩;陆壳上部硅铝层,下部硅镁层,洋壳为硅镁层.构造: 陆壳复杂(存在褶皱和断裂), 洋壳简单(无褶皱).年龄:陆壳老(最老44-45亿年),洋壳新(最老2亿年).2.岩石圈、软流圈岩石圈:地壳与上地幔的顶部(盖层)由固态岩石组成的圈层.软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,是地震波速低速带.第 2 章:地槽-地台学说1.地台地台:地壳上稳定的,自形成后不再遭受褶皱变形的地区;岩层产状十分平缓,具有十分平坦的地貌;具有双层结构基底和盖层.2.地盾地盾:地台上的相对最稳定的部分,长期处于相对上隆,没有或很少有沉积盖层,前寒武纪变质基底大面积出露,周缘被有盖层的地台所环绕,平面形态呈盾状.3.克拉通克拉通:地壳上已达到稳定的、并在漫长的地质时代里(至少自古生代以来) 已很少受到变形的部分.4.地台基本特征1.地台是块状的辽阔地貌单元,一般具等轴状展布的几何形态,多为圆形、多边形的平原、高原或盆地.2地台具有双层结构,基底和盖层:盖层:由显生宙岩系组成,厚度小,变形微弱,未变质.基底:时代老,厚度大,主要为褶皱变质岩组成,常伴有岩浆岩.从这种结构上看,地槽褶皱上升后,再次下降接受沉积,可形成地台;因此,地槽经过造山作用演化形成地台.3. 地台发展过程中保持相对的稳定,主要体现在稳定的盖层沉积上,岩相和厚度比较稳定.4.地台区有自己的特征沉积建造和建造序列,沉积岩层之间多为整合或平行不整合接触.5.在其发展过程中岩浆活动微弱、有些岩浆活动主要与深断裂有关.6.演化过程中构造运动较弱,常形成一些同沉积的宽缓褶皱,具有一定的继承性.7.地台基底岩系中有各种变质矿产,盖层中主要为一些外生矿产.5.构造层构造层:地壳发展过程中在一定构造单元里于一定构造阶段中形成的岩层组合.6.地质建造地质建造:地壳发展的某一构造阶段中,在一定的大地构造条件下所产生的具有成因联系的一套岩石的共生组合.按岩石成因类型可划分为:沉积建造、岩浆建造和变质建造.第3章: 大陆漂移1.劳亚古陆北美欧洲亚洲(除阿拉伯半岛)2.冈瓦纳古陆非洲南美南极澳大利亚印度阿拉伯半岛第4章:海底扩张1.海底扩张说①大洋中脊是地幔物质上升的出口,上升的地幔物质冷凝形成新的洋壳,并推动先形成的洋底逐渐向两侧对称扩张;②海底在洋中脊处的扩张导致新大洋两侧的大陆逐渐彼此远离,也可能使老的洋壳在大陆边缘的海沟处沿贝尼奥夫带(俯冲带)向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,从而完成对老洋壳的更新;③海底扩张是刚性岩石圈块体驮在软流圈上运动的结果,运动的驱动力是地幔物质的热对流;④如果地幔对流的上升流发生在大陆下面,就将导致大陆的分裂与大洋的开启.2.瓦因和马修斯假说海底磁异常条带,是在正反向交替的地磁场中,形成交替磁化的玄武岩条带而产生的。

“区域地质与大地构造”作业一、名词解释(任选5个)非火山外弧:是海沟内侧顶部隆起带,由俯冲作用产生的混杂岩增生楔堆积而成,相对于内侧火山弧而称外弧,岛弧带具有内、外弧的称双弧带。

前陆盆地:介于克拉通与造山带前缘的沉积盆地。

又称山前坳陷、前渊。

前陆是指克拉通与冒地斜相邻的部分。

优地槽:指含有强烈火山活动的地槽。

岩石圈:由地壳和上地幔顶部岩石组成的地球外壳固体圈层。

古地磁:各地质时代的岩石常具有不同的剩磁特征,成为研究古磁场的“化石”。

蛇绿岩套:在洋脊处形成一种特殊的岩浆岩组合,即蛇绿岩套,它在剖面上为典型的三层结构,即下层杆榄岩,中层辉长岩,上层玄武岩,最顶层为放射虫沉积层,其中玄武岩又分为下部垂直岩墙岩脉和上部枕状玄武岩层。

毕尼奥夫带:俯冲带在地表的表现之一是地震带,世界上的地震带分为两大类型,即洋脊地震带和俯冲带地震带。

毕尼奥夫带就是俯冲带地震带。

软流圈:在上地幔的顶部(盖层) 地震波速是稳定增加的,往下出现低速层, P 波速不再增长, S波衰减,可降至零,说明低速层为局部熔融层,岩石为塑性,又称为软流圈。

莫霍面:地震波速从地壳进入地幔时明显增大,指P 波波速增大,突变界线约为7.7km/秒,地壳中纵波速小于7.7km/秒,进入地幔则大于7.7km/秒。

称为莫霍不连续面。

海底磁异常:地磁场倒转是地球磁极方向改变所致,具有全球一致性变化,即地磁北极变为南极,南极则变为北极,因此岩石中古地磁的剩磁在某一时期为正向(与现代磁场同向),同时为正异常,在另一时期变为反向(与现代磁场反向),同时为负异常,正负异常的形成是因历史上正向磁场剩磁叠加上现代磁场会得到加强而变为正异常,而历史上反向磁场剩磁叠加上现代磁场则会抵消磁场强度而变为负异常。

海沟:是俯冲带在地表入口的形态,由俯冲的牵引作用形成,海沟外侧(洋侧)斜坡稍缓于内侧(陆侧)斜坡。

被动大陆边缘:亦称稳定大陆边缘或大西洋型大陆边缘,与板块的离散运动有关,是在拉张应力体制下地壳减薄、大幅度沉陷的产物。

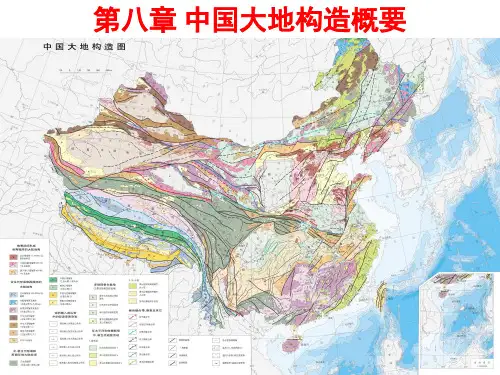

中国大地构造简介黄汲清认为,按主要构造型式、形成时间和机制的不同,划分出古亚洲式、太平洋式和特提斯喜马拉雅式。

这三种构造型式分布于三个地区,显示为不同的三大地质块体。

他认为,在华力西期西伯利亚地台向南推进,作用于蒙古地槽,以及塔里木地块与中亚地槽相互作用,使蒙古地槽产生弧形褶皱,中亚地槽产生以东西向构造占优势的褶皱,因而形成古亚洲大陆,即古亚洲式。

他指出:“在中生代时期,当古亚洲大陆向太平洋推进时,太平洋以强大的推力回击,因而产生太平洋式褶皱”,“它的构造线主要为东北—西南”方向。

至于喜马拉雅式的形成,他解释:“向南推进的古亚洲大陆遭遇到向北移动的冈瓦纳大陆的巨大抵抗,由此而产生的强大水平压力,把深厚的特提斯沉积变成特提斯喜马拉雅式的褶皱”。

不仅如此,他还指出:“阿萨密弧束的生成和帕米尔喜马拉雅弧束一样,可解释为系受一种强大的下插作用的结果,这一作用来自冈瓦纳大陆的喜龙突出带,而在滇缅结晶杂岩带之下进行着。

”对喜马拉雅山的形成,他也强调了冈瓦纳大陆向北运动和向欧亚大陆之下运动的这种地球动力学机制。

总体上看,从全球动力学角度看中国大地构造中国大地构造主要可以分出古亚洲、特提斯和环太平洋三大构造域。

古亚洲构造域是在古亚洲洋动力体系作用和影响下形成的一个构造区域, 特提斯和环太平洋构造域是在特提斯-古太平洋和印度洋-太平洋 2 个前后相继的动力体系作用下形成的 2 个构造区域。

由于几个全球性动力体系的依次作用以及它们在中国的叠加、复合, 使同一地带在不同构造阶段经受不同的动力体系的作用, 从而使中国大地构造显示出十分复杂的多旋回分阶段演化过程, 造成中国及邻区地壳十分醒目的镶嵌式结构和地壳-上地幔不同层次间的非耦合关系, 即立交桥式结构, 使中国成为全球大陆构造中最复杂的一个区域。

早元古代,中条旋回之后,中朝准地台形成;晚元古代扬子旋回之后,古中国地台形成;古生代初兴凯旋回之后,古中国地台解体,中国古生代构造格局逐步建立;晚古生代,华力西旋回之后,古亚洲大陆(古亚洲构造域)形成;中新生代,印支旋回以来,滨(环)太平洋和特提斯—喜马拉雅构造域逐步形成。

大地构造学与中国区域地质第一章绪论一、大地构造学与区域大地构造学的性质起初,大地构造学主要探讨局部区域地壳岩石圈形成、发展演化的地质学分支,诸如褶皱带、大陆裂谷、地台的形成演化,故称区域地质学。

它不同于狭义构造地质学,而是以构造运动、地层古生物、岩浆活动、变质作用、成矿作用、海进海退研究为基础的一门综合性学科。

现代大地构造研究以全球岩石圈为对象,同时利用当代科技成果,其研究深度不仅局限于岩石圈,而且深入到了上地幔,因此大地构造学又称为全球构造学。

大地构造学是一门研究全球岩石圈形成、发展的综合性学科。

区域大地构造学是应用大地构造理论进行区域地质特征总结、区域地壳岩石圈发生发展规律研究的地质学分支。

因此区域大地构造学不仅工作范围局限,而且侧重于实际资料的综合分析。

大地构造学侧重于理论分析与建立,具有探索性。

大地构造学与区域大地构造学是两个密不可分的学科。

首先,区域大地构造学的研究需要先进大地构造理论的指导,第二,大地构造学需要区域构造的研究成果。

只有找出地球岩石圈不同区域的共性与差别,才能将岩石圈各部分有机地联系起来,最终分析其形成发展的规律性,建立全球岩石圈构造运动和演化的模式。

因此区域大地构造的研究是大地构造研究的基础环节。

二、中国区域大地构造学的内容(一)阐述中国区域岩石圈的组成和结构特征具体包括区域地层、构造、岩浆岩、变质岩、矿产等几乎所有地质领域的研究。

因此在区域大地构造研究中要综合分析某一区域各种地质、地球物理、地球化学等方面的资料,以查明区域岩石圈物质组成和结构特征。

(二)进行区域构造发展阶段的分析在区域资料分析基础上,从时间上把各种地质作用联系起来,形成区域动态构造演化序列,并利用古生物、同位素资料与大区域或全球构造演化阶段进行对比。

只有这样才能历史地分析区域岩石圈在地质历史中组成、结构及各种地质作用的演变与作用过程。

(三)对比分析,进行区域差异性分析区域地质特征的差异性为地球岩石圈演化提供了基本动力。

大地构造与中国区域地质简明教程名词解释1.大地构造学是研究岩石圈组成、结构、运动及演化的一门综合性很强的地质学分支学科。

2.热剩磁:从地球深部喷到地表的岩浆,在其冷凝形成火山岩的过程中,当其经过居里温度时,就会被当时的地磁场磁化具有的磁性,称为热剩磁。

3.沉积剩磁:一些含铁磁性的碎屑在沉积固结形成沉积岩的过程中,铁磁性颗粒也会按当时的地磁场方向排列而使沉积岩获得磁性,称为沉积剩磁。

4.海沟:是平行于岛弧分布并位于洋侧的线形深海槽。

5.威尔士旋回:指大洋开闭的发展旋回,包括胚胎期、幼年期、成年期、衰退期,终了期和遗痕期六个阶段。

6.被动大陆边缘:又称大西洋型大陆边缘,即通常所说的稳定大陆边缘,构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘。

7.主动大陆边缘:是指汇聚型大陆边缘或聚敛型大陆边缘,环太平洋沿岸的大陆边缘属于这类构造环境。

8.B型俯冲是指大洋岩石圈板块在岛弧或山弧外侧的海沟处向大陆岩石圈板块或另一个大洋岩石圈板块之下的俯冲消减作用。

9.A型俯冲是指一个大陆岩石圈板块向另一个大陆岩石圈板块之下的俯冲作用。

10.C型俯冲是指内陆盆地边缘坳陷向古老造山带之下的俯冲作用。

11.冷地幔柱是指地幔范围内存在因板块俯冲消减和重力陷落而形成的非刚性的板块残片。

12.热地幔柱是指核幔边界上涌形成的热物质。

13.弧前盆地:是指海沟与火山岛弧之间的深海洋盆。

一侧毗邻火山弧,另一侧为从俯冲洋壳刮削下来的增生杂岩围限。

14.弧后盆地:是板块消减俯冲带的火山弧后方(陆侧)与大陆之间的深海盆地。

15.地槽:又称地向斜,指长期持续沉降并接受巨厚沉积的带状地壳活动构造单元。

16.地台:是指地壳上稳定的、具有双层结构特征、形成后未受褶皱或微弱褶皱的地区。

17.克拉通盆地:发育在大陆板块内部,在平面上呈椭圆状,在剖面上呈碟状,是地质历史时期长期处于下沉的区域性凹地。

18.压陷盆地:通过岩石圈挠曲而产生的盆地。

19.坳拉谷:指以正断层为边界的长期发育的一种沟槽状构造。