葛肖虹老师主讲的中国区域大地构造课件

- 格式:docx

- 大小:14.40 KB

- 文档页数:3

《中国区域大地构造学》教学大纲课程代码:0706522016课程名称:中国区域大地构造学课程英文名称:Geotectonic of China学分:2.5学分编写人:葛肖虹教授、周建波教授一课程目的与要求:《中国区域大地构造学》是为本科地质专业高年级学生开设的专业必修课程。

本课程属综合性宏观地质课程。

1.启发学生运用地质科学各基础学科和《大地构造学》基础知识,去分析中国区域地质实例。

2.以建立中国区域大地构造发展轮廓为主线,介绍各主要构造单元的基本特征与大地构造演化史。

3.中国地质学实践性很强,要加强实线教学环节,通过地质图件综合分析,编制平、剖面图,编写实习综合报告等形式培养学生综合分析、形象思维和动手能力。

4.要注意结合中国区域地质研究的最新成就丰富教学内容。

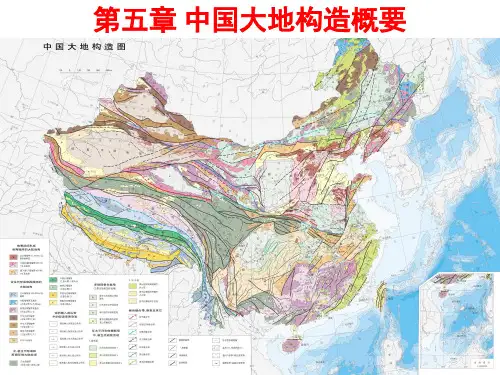

二课程简介:《中国区域大地构造学》课程全面讲述中国大陆及邻近海域区域大地构造基本特征及其地质构造发展历史。

学生在学习和掌握构造地质、地层古生物、岩石、地球演化、大地构造等地球科学基本理论以后,通过对中国及邻近海域区域地质的学习,不仅能够了解掌握中国大陆及邻海的基础区域大地构造特征,还可以加深对地球科学各基本学科知识的理解和运用,培养宏观思维和综合分析的能力。

为毕业论文编写服务,也为今后继续从事地球科学基础研究或深造打下良好基础。

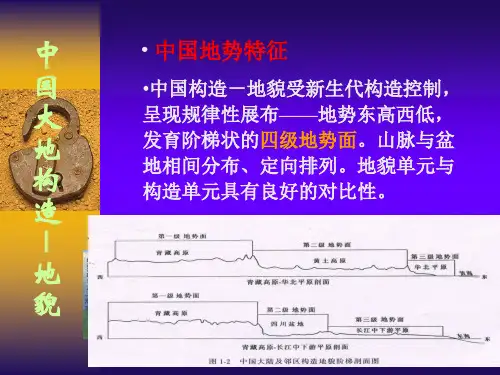

三、课程内容和学时分配(一)课程安排绪论――2学时一、中国区域大地构造学学科性质、内容、方法二、中国区域大地构造学研究历史第一章中国区域大地构造概况――4学时第一节中国现代地貌及深部地球物理场第二节中国的大地构造背景——中国在全球构造中的位置第三节中国及邻近海域大地构造单元划分第四节中国大地构造发展阶段第二章华北地台(中朝板块)――5学时第一节概述与大地构造演化特征第二节太古宙-早元古宙基底演化阶段的构造轮廓;第三节长城纪-三叠纪克拉通演化阶段的构造特征;第四节中-新生代活动构造演化阶段(西太平洋构造带影响时期)的构造特征;第三章扬子地台(扬子板块)――4学时第一节概述与大地构造演化特征第二节前震旦纪基底形成阶段的构造轮廓;第三节震旦纪-三叠纪克拉通演化阶段的地质构造特征;第四节中-新生代活动构造演化阶段(西太平洋构造带影响时期)的构造特征;第四章华南褶皱带与南海-印支地台(古板块)――3学时第一节南海-印支地台概述;第二节华南褶皱带构造演化特征;第三节中-新生代活动构造演化阶段(西太平洋构造带影响时期)的构造特征;第五章塔里木地台(古板块)――3学时第一节概述与大地构造演化特征;第二节前震旦纪基底形成阶段的构造轮廓;第三节震旦纪-二叠纪克拉通演化阶段的地质构造特征;海西印支运动的影响;第四节中-新生代盆地构造演化阶段的地质构造特征。

大地构造第 1 章:地球的层圈结构1.陆壳与洋壳的差别?厚度:陆壳厚,洋壳薄;陆壳平均33km,最厚达80km(青藏),洋壳平均7km.组成: 陆壳为三大岩类, 洋壳主要为玄武岩;陆壳上部硅铝层,下部硅镁层,洋壳为硅镁层.构造: 陆壳复杂(存在褶皱和断裂), 洋壳简单(无褶皱).年龄:陆壳老(最老44-45亿年),洋壳新(最老2亿年).2.岩石圈、软流圈岩石圈:地壳与上地幔的顶部(盖层)由固态岩石组成的圈层.软流圈:位于岩石圈之下,与上地幔过渡层之间,是地震波速低速带.第 2 章:地槽-地台学说1.地台地台:地壳上稳定的,自形成后不再遭受褶皱变形的地区;岩层产状十分平缓,具有十分平坦的地貌;具有双层结构基底和盖层.2.地盾地盾:地台上的相对最稳定的部分,长期处于相对上隆,没有或很少有沉积盖层,前寒武纪变质基底大面积出露,周缘被有盖层的地台所环绕,平面形态呈盾状.3.克拉通克拉通:地壳上已达到稳定的、并在漫长的地质时代里(至少自古生代以来) 已很少受到变形的部分.4.地台基本特征1.地台是块状的辽阔地貌单元,一般具等轴状展布的几何形态,多为圆形、多边形的平原、高原或盆地.2地台具有双层结构,基底和盖层:盖层:由显生宙岩系组成,厚度小,变形微弱,未变质.基底:时代老,厚度大,主要为褶皱变质岩组成,常伴有岩浆岩.从这种结构上看,地槽褶皱上升后,再次下降接受沉积,可形成地台;因此,地槽经过造山作用演化形成地台.3. 地台发展过程中保持相对的稳定,主要体现在稳定的盖层沉积上,岩相和厚度比较稳定.4.地台区有自己的特征沉积建造和建造序列,沉积岩层之间多为整合或平行不整合接触.5.在其发展过程中岩浆活动微弱、有些岩浆活动主要与深断裂有关.6.演化过程中构造运动较弱,常形成一些同沉积的宽缓褶皱,具有一定的继承性.7.地台基底岩系中有各种变质矿产,盖层中主要为一些外生矿产.5.构造层构造层:地壳发展过程中在一定构造单元里于一定构造阶段中形成的岩层组合.6.地质建造地质建造:地壳发展的某一构造阶段中,在一定的大地构造条件下所产生的具有成因联系的一套岩石的共生组合.按岩石成因类型可划分为:沉积建造、岩浆建造和变质建造.第3章: 大陆漂移1.劳亚古陆北美欧洲亚洲(除阿拉伯半岛)2.冈瓦纳古陆非洲南美南极澳大利亚印度阿拉伯半岛第4章:海底扩张1.海底扩张说①大洋中脊是地幔物质上升的出口,上升的地幔物质冷凝形成新的洋壳,并推动先形成的洋底逐渐向两侧对称扩张;②海底在洋中脊处的扩张导致新大洋两侧的大陆逐渐彼此远离,也可能使老的洋壳在大陆边缘的海沟处沿贝尼奥夫带(俯冲带)向下俯冲潜没,重新回到地幔中去,从而完成对老洋壳的更新;③海底扩张是刚性岩石圈块体驮在软流圈上运动的结果,运动的驱动力是地幔物质的热对流;④如果地幔对流的上升流发生在大陆下面,就将导致大陆的分裂与大洋的开启.2.瓦因和马修斯假说海底磁异常条带,是在正反向交替的地磁场中,形成交替磁化的玄武岩条带而产生的。

中国地质GEOLOGY IN CHINA第40卷第1期2013年2月Vol.40,No.1Feb.,2013中国区域大地构造学是对中国区域地质调查成果的理论概括,回答所研究地区的地球动力学环境及其在地质历史上的演变。

区域大地构造的研究水平受三个方面的制约:区域地质调查程度、工作方法与技术装备、以及理论认识的发展。

至21世纪初,中国大陆70%部分的1∶200000综合区调及航空物探和化探测量已基本完成,各省区第一轮的区域地质志早已正式出版,新一轮区域地质志正在编写,新一代1∶250000地质图的编制已经全面铺开,开展这方面的工作已经有了坚实的物质基础;现有的区域构造解析原理和各种地球物理、地球化学测试技术已能满足绝大多数实际工作的需要。

针对工作区的具体特点,选择正确的技术路线和恰当的取样和测试方法,决定性地取决于工作人员的科学素质:地质基础知识的广博程度、综合运用能力以及所掌握的理论水平。

中国在20世纪70年代以前出版的地质图中,一些接触关系出露不好的构造异地体往往被“自发的”表现成新、老地层之间的不整合,因为那时薄皮叠瓦逆冲系的概念还未提出,人们还不善于根据区域构造样式的规律去推断这类构造的可能存在。

不认识造山带与克拉通的本质差别,把在克拉通应用的测制地层标准剖面,划分群、组、段,并逐步对比的方法也硬性推广到造山带的研究中,把构造协调化了的岩片、变形变质岩体甚至混杂堆积都作为中国区域大地构造学的研究展望葛肖虹1,2马文璞2刘俊来2任收麦3袁四化4(1.吉林大学地球科学学院,长春130061;2.中国地质大学(北京),北京100083;3.中国地质调查局油气资源调查中心,北京100029;4.防灾科技学院,河北三河065201)提要:中国区域大地构造学是对中国区域地质调查成果的理论概括,回答所研究地区的地球动力学环境及其在地质历史上的演变。

中国占据亚洲东部环太平洋与特提斯构造域结合部位,在过去4亿年期间由具有不同地壳结构、生物地理区系和演化历史的地质体镶嵌拼合而成,具有复式大陆构造的典型特征。

中国区域大地构造学赵剑波第九讲 早白垩世中期‐古新世(四川期,135‐52Ma)的构造演化---四川构造体系形成,东部盆岭构造发育,主应力方向的顺时针转变,班公错-怒江碰撞带形成,全球板块普遍北移〇、教学目标、重难点及教学方法1.教学目标1)知识与技能:知道四川期的概念,知道西川构造体系概念和特征,知道四川期正逆断层和盆岭发育状况,知道中国大陆及周边地区的顺时针转动及其证据,知道四川期的岩浆活动情况,知道班公错‐怒江碰撞带形成与演化过程。

2)过程与方法:知道将构造、岩浆、沉积特征与时代相结合,并能说出不同时代、不同地区的构造、岩浆及沉积特点。

3)情感态度与价值观:知道大陆是不断离散、拼合的结果;知道中国大陆的形成与发展是全球构造运动的一部分。

2.重难点1)重点:四川期,四川构造体系,班公错‐怒江碰撞带。

2)难点:东部盆岭构造,班公错‐怒江碰撞带。

3.教学方法1)课堂讲授2)提问与讨论3)学术论文查找与汇报前言四川运动最早由谭锡畴、李春昱在上世纪四五十年代研究四川西部的西康地质时提出来的。

中国大陆的多数地区白垩系与古近系是整合接触,没有构造事件发生。

四川期构造作用的高潮发生在古新世末期或早始新世末期,而四川期本身可从早白垩世中期开始,延续到古新世末期。

中国大陆四川期的沉积,除了塔里木西南和藏南地区还有残留海分布外,在大部分地区都以山麓、河湖相的红色碎屑岩系以及火山岩系为主要特征。

反映了当时干旱炎热的大陆沉积环境。

对于中国大陆西北的大多数地区来说,四川期构造作用相当不明显,侏罗系、白垩系、古近系之间均表现为连续沉积,地层之间几乎都是整合接触。

补充:谭锡畴:河北吴桥人,1892‐1952,我国第一批地质学家之一。

他参与进行的第一件工作,是对北京西山进行全面的地形地质测量。

完成了《北京西山地质志》。

这部专著的最重要部分是1:10万北京西山地质图,这是中国人自己测制的第一幅详细地质图件。

1929年秋,谭锡畴和李春昱一起去西南,对四川、西康作大规模的区域地质调查。

不同专业人士不懂《中国区域大地构造学》为何物?为此需要做一些科普,分以下三部分介绍,以求扩大视野,起到普及地球科学的作用,不知能否凑效?

《中国区域大地构造学教程》是研究我国境内岩石圈组成、结构和演化的学科。

它是对我国区域地质调查成果的理论概括,研究我国不同地区和全国所处的大地构造环境、特征及其在地质历史上的演变。

不仅因涉及到矿产资源和灾害地质分布与预测的战略性决策,是国土资源调查和国民经济宏观规划的基础内容之一;而且由于我国在全球构造中所处的特殊位置,多源区的复合陆块群、中国大陆长期处在蒙古-鄂霍茨克、特提斯和环太平洋等全球三个巨型构造动力学体系的复合交接部位、新生代崛起的青藏高原以及世界最高和最年青的喜马拉雅山脉、大别-苏鲁造山带中的大规模超高压变质带等都是世界罕见的地质形迹,对它们的深入研究将会对全球固体地球科学理论的发展做出重大贡献;本学科把地质、地球物理、地球化学及其他相关学科统一到为探寻地球演化趋向所必须的宽阔基础领域中,对于高等院校地质专业高年级学生、研究生和从事区域地质调查、矿产预测与国民经济宏观规划的地质工作者,这是一门集各类基础地质学科大成的宏观、综合性学科,是为培养综合性研究人才必不可少的课程。

《中国区域大地构造学教程》的前身《中国地质学》始见于1920-1926年李四光、葛利普(A.W.Grabau)在北京大学地质系,以及

1934-1935年李四光在英国伦敦各大学的讲学。

作为高等院校地质专业高年级课程《中国地质学》1955-1958年在北京地质学院由王鸿祯、张文佑、边兆祥、马杏垣教授开始讲授;长春地质学院由喻德渊教授讲授。

1960年始北京地质学院以马杏垣教授为首的区域地质教研室为全院地质类专业高年级学生开设《中国区域地质》课程,并于1963年出版了《中国区域地质》教材。

按照地质矿产部教材编审委员会1982年审定的《中国区域大地构造学》教学大纲,1985年出版了杨森楠、杨巍然主编的高等学校教材《中国区域大地构造学》;1992年出版了马文璞编著的普通高等教育地质矿产类规划教材《区域构造解析——方法理论和中国板块构造》,本教材《中国区域大地构造学教程》是在综合上述教材的基础上编写而成的。

地球科学是人类在利用矿产资源、避让自然灾害和适应生存环境的长期实践中逐步发展起来的。

我国早在公元前7,000-6,000年的仰韶文化时期先民们就知道用陶土焙烧器皿。

以后经青铜时期进入文明社会再到工业化时代,所用资源也从各种金属、非金属矿产扩大到煤和石油、天然气等化石能源的大规模开采。

人类繁衍,人口密度增大并扩散到全球各地,使对地震、洪泛、火山喷发及山体滑坡等各种自然灾害的防治和预测成为现实课题。

二十世纪后半叶全球工业化的普及和加速发展导致了对自然资源的更大需求、废弃物排放和污染急遽增加,人类赖以生存的环境遭受前所未有的压力。

改善生态环境、保持人和自然界相协调的可持续发展成为二十一世纪地球科学第三方

面的任务。

构造地质和大地构造学(structural geology andtectonics, SG&T)是地球科学中带有上层建筑性质的一个分支学科,主要研究岩石圈的组构和导致地壳及其表层变化的各种动力地质过程,从地震破裂、海水进退、造山作用一直到洋、陆转换,大陆和大洋成因、地壳演化规律及其发展趋势,是地学工作者世代传承、持续攻关的永恒课题。

由于岩石圈组成和地质作用的不均一,世界上没有两个地方的地质情况完全相同,每一地区都有自己的组构、演化和资源特色。

大洋生命周期的威尔逊旋回、大陆山系的生成以及克拉通化作用等理论都是在全球区域地质研究实践的基础上总结、概括出来的。

它们也是上世纪前半叶比较大地构造学研究的主要内容。