5骨髓细胞形态讲解

- 格式:ppt

- 大小:41.19 MB

- 文档页数:5

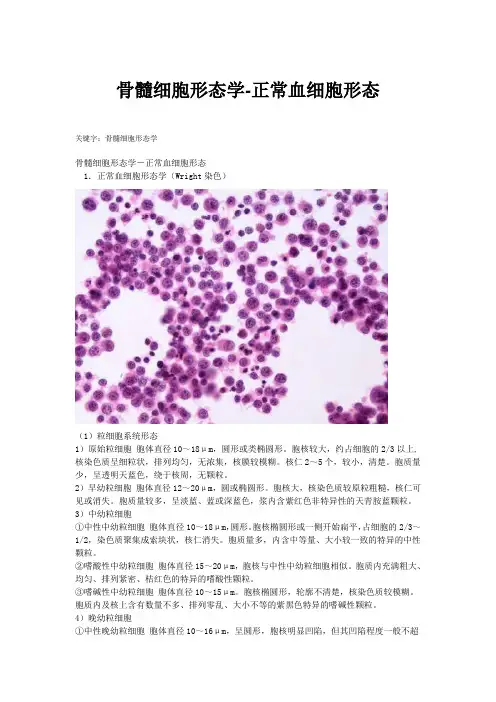

骨髓细胞形态学-正常血细胞形态关键字:骨髓细胞形态学骨髓细胞形态学-正常血细胞形态1.正常血细胞形态学(Wright染色)(1)粒细胞系统形态1)原始粒细胞胞体直径10~18μm,圆形或类椭圆形。

胞核较大,约占细胞的2/3以上,核染色质呈细粒状,排列均匀,无浓集,核膜较模糊。

核仁2~5个,较小,清楚。

胞质量少,呈透明天蓝色,绕于核周,无颗粒。

2)早幼粒细胞胞体直径12~20μm,圆或椭圆形。

胞核大,核染色质较原粒粗糙,核仁可见或消失。

胞质量较多,呈淡蓝、蓝或深蓝色,浆内含紫红色非特异性的天青胺蓝颗粒。

3)中幼粒细胞①中性中幼粒细胞胞体直径10~18μm,圆形。

胞核椭圆形或一侧开始扁平,占细胞的2/3~1/2,染色质聚集成索块状,核仁消失。

胞质量多,内含中等量、大小较一致的特异的中性颗粒。

②嗜酸性中幼粒细胞胞体直径15~20μm,胞核与中性中幼粒细胞相似。

胞质内充满粗大、均匀、排列紧密、桔红色的特异的嗜酸性颗粒。

③嗜碱性中幼粒细胞胞体直径10~15μm。

胞核椭圆形,轮廓不清楚,核染色质较模糊。

胞质内及核上含有数量不多、排列零乱、大小不等的紫黑色特异的嗜碱性颗粒。

4)晚幼粒细胞①中性晚幼粒细胞胞体直径10~16μm,呈圆形,胞核明显凹陷,但其凹陷程度一般不超过核假设直径的一半。

核染色质粗糙,排列更紧密。

胞质量多,染浅红色,充满中性颗粒。

②嗜酸性晚幼粒细胞胞体直径10~16μm,胞核在中央或偏一侧,呈肾形或椭圆形。

胞质充满着嗜酸性颗粒。

③嗜碱性晚幼粒细胞胞体直径10~14μm。

胞核固缩呈肾形,轮廓模糊。

胞质内及核上含有少量、分布不匀的嗜碱性颗粒。

5)杆状核粒细胞①中性杆状核粒细胞胞体直径10~15μm,圆形。

胞核凹陷程度超过核假设直径的一半,核径最窄处大于最宽处1/3以上,形态弯曲成带状,核染色质粗糙呈块状,核两端钝圆染深紫红色。

胞质充满中性颗粒。

②嗜酸性杆状核粒细胞胞体直径11~16μm,圆形。

胞核与中性杆状粒细胞相似。

![骨髓活检诊断病理学基本知识介绍[1]](https://uimg.taocdn.com/758f935f804d2b160b4ec0a2.webp)

骨髓活检诊断病理学基本知识介绍一、骨髓组织的结构与功能(图1)(一)支持造血组织的骨组织结构1.骨小梁:骨小梁是骨皮质在松质骨内的延伸部分,即骨小梁与骨皮质相连接,在骨髓腔中呈不规则立体网状结构,如丝瓜络样或海绵状,起支持造血组织的作用。

正常情况下,骨小梁具有一定的长度,它们之间有一定距离。

骨小梁形成后至20岁左右,骨小梁表面被覆一层骨原细胞(osteogenic cell)或成骨细胞(o ast),因为都在骨髓腔内表面,故通称骨内膜细胞(endosteal cell)。

成骨细胞,排列在骨小梁表面,胞浆突起可与周围的成骨细胞胞浆相接,它是由紧贴骨表面扁平的骨原细胞发育来的(1)。

图1 骨髓组织基本结构图2 骨与骨髓组织结构从左到右:骨外膜、皮质骨、骨小梁及骨髓造血组和血管。

石蜡切片H-E 染色100 ×2.骨原细胞:骨原细胞可认为是松质骨或骨小梁表面处于静止状态的“干细胞”,具有多向分化的潜能,在不同的因子刺激下可转化为不同类型的细胞。

它常常与附近窦内皮相连续,在骨改建过程中它转化为成骨细胞,由扁平状变为立方状。

成骨细胞的作用是分泌骨胶原,合成骨基质中的有机成分(胶原和糖蛋白等)并身包埋在骨基质中。

在20岁以前的骨皮质内侧可见软骨基质(HE染色呈蓝色)及成串排列的软骨细胞,骨内膜面成骨细胞、破骨细胞也较多,软骨基质嗜呈浅灰蓝色。

20岁以后软骨细胞及软骨基质逐渐减少,成熟骨组织逐渐增多,25岁以后均为成熟板层骨(HE染色呈红色),成骨细胞及破骨细胞也明显减少Islam HHA(1985)认为在适当的造血因子作用下,骨原细胞还可能转化为造血干细胞并发育或演变为某些造血细胞,如可分化发育为粒系造血细胞。

因常骨髓幼稚粒系造血细胞总是靠近骨小梁表面生长的,并将逐步发育成熟的粒细胞推向骨小梁之间中央区。

即越靠近骨小梁粒系细胞越幼稚,越远离骨小系细胞越成熟。

3.破骨细胞:破骨细胞(osteoclast)是一种大型分支状游动细胞,胞体直径可长100μm ,其分支不规则,形状和大小不一,胞核大小也不一致,数目可由6~50个或更多不相连。

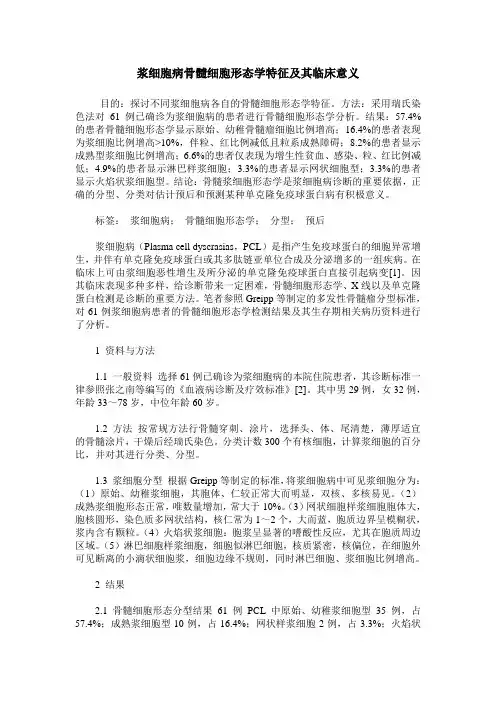

浆细胞病骨髓细胞形态学特征及其临床意义目的:探讨不同浆细胞病各自的骨髓细胞形态学特征。

方法:采用瑞氏染色法对61例已确诊为浆细胞病的患者进行骨髓细胞形态学分析。

结果:57.4%的患者骨髓细胞形态学显示原始、幼稚骨髓瘤细胞比例增高;16.4%的患者表现为浆细胞比例增高>10%,伴粒、红比例减低且粒系成熟障碍;8.2%的患者显示成熟型浆细胞比例增高;6.6%的患者仅表现为增生性贫血、感染、粒、红比例减低;4.9%的患者显示淋巴样浆细胞;3.3%的患者显示网状细胞型;3.3%的患者显示火焰状浆细胞型。

结论:骨髓浆细胞形态学是浆细胞病诊断的重要依据,正确的分型、分类对估计预后和预测某种单克隆免疫球蛋白病有积极意义。

标签:浆细胞病;骨髓细胞形态学;分型;预后浆细胞病(Plasma cell dyscrasias,PCL)是指产生免疫球蛋白的细胞异常增生,并伴有单克隆免疫球蛋白或其多肽链亚单位合成及分泌增多的一组疾病。

在临床上可由浆细胞恶性增生及所分泌的单克隆免疫球蛋白直接引起病变[1]。

因其临床表现多种多样,给诊断带来一定困难,骨髓细胞形态学、X线以及单克隆蛋白检测是诊断的重要方法。

笔者参照Greipp等制定的多发性骨髓瘤分型标准,对61例浆细胞病患者的骨髓细胞形态学检测结果及其生存期相关病历资料进行了分析。

1 资料与方法1.1 一般资料选择61例已确诊为浆细胞病的本院住院患者,其诊断标准一律参照张之南等编写的《血液病诊断及疗效标准》[2]。

其中男29例,女32例,年龄33~78岁,中位年龄60岁。

1.2 方法按常规方法行骨髓穿刺、涂片,选择头、体、尾清楚,薄厚适宜的骨髓涂片,干燥后经瑞氏染色。

分类计数300个有核细胞,计算浆细胞的百分比,并对其进行分类、分型。

1.3 浆细胞分型根据Greipp等制定的标准,将浆细胞病中可见浆细胞分为:(1)原始、幼稚浆细胞,其胞体、仁较正常大而明显,双核、多核易见。