第一章 章末总结及章末检测

- 格式:doc

- 大小:476.00 KB

- 文档页数:8

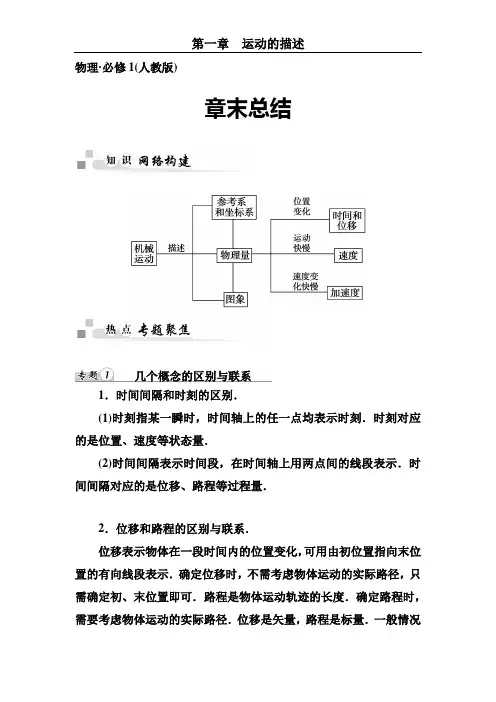

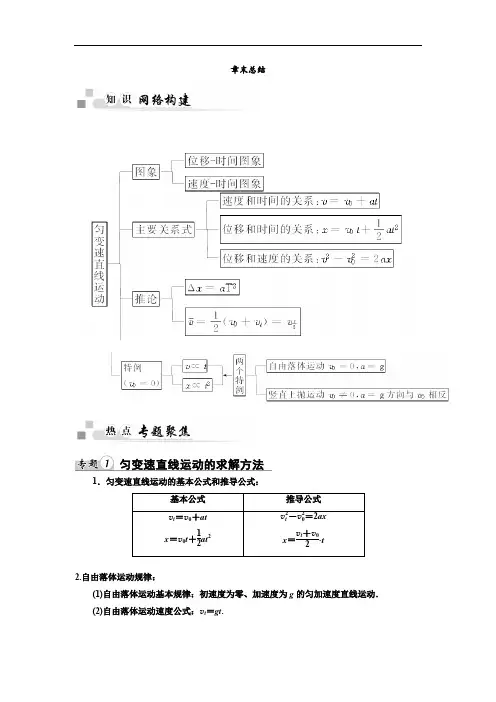

物理·必修1(人教版)章末总结几个概念的区别与联系1.时间间隔和时刻的区别.(1)时刻指某一瞬时,时间轴上的任一点均表示时刻.时刻对应的是位置、速度等状态量.(2)时间间隔表示时间段,在时间轴上用两点间的线段表示.时间间隔对应的是位移、路程等过程量.2.位移和路程的区别与联系.位移表示物体在一段时间内的位置变化,可用由初位置指向末位置的有向线段表示.确定位移时,不需考虑物体运动的实际路径,只需确定初、末位置即可.路程是物体运动轨迹的长度.确定路程时,需要考虑物体运动的实际路径.位移是矢量,路程是标量.一般情况下位移的大小不等于路程,只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程.3.速度和速率的区别与联系.4.速度、速度的变化量、加速度的比较.(1)速度是位移对时间的变化率,速度的变化量是指速度改变的多少,加速度是速度对时间的变化率.(2)速度的变化量表示速度变化的大小和变化的方向,加速度的大小由速度变化的大小与发生这一变化所用时间的多少共同决定,加速度的方向与速度变化的方向相同.(3)加速度与速度以及速度的变化量没有直接的关系,加速度很大时速度可以很大,很小,也可以为零;速度的变化量可以很大也可以很小.(4)物体做加速还是减速运动取决于加速度方向与速度方向的关系,与加速度的大小无关.下列说法中正确的是()A.加速度增大,速度一定增大B.速度变化量Δv越大,加速度就越大C.物体有加速度,速度就增加D.物体速度很大,加速度可能为零解析:加速度描述的是速度变化的快慢,加速度的大小是速度变化量Δv和所用时间Δt的比值,并不只由Δv来决定,故选项B错误;加速度增大说明速度变化加快,速度可能增大加快,也可能减小加快,故选项A、C错误;加速度大说明速度变化快,加速度为零说明速度不变,但此时速度可能很大,也可能很小,故选项D正确.答案:D如图甲所示,一根细长的弹簧系着一个小球,放在光滑的桌面上,手握小球把弹簧拉长,放手后小球便左右来回运动,B为小球向右到达的最远位置.小球向右经过中间位置O时开始计时,其经过各点的时刻如图乙所示.若测得OA=OC=7 cm,AB=3 cm,则自0时刻开始:(1)0.2 s内小球发生的位移大小是________,方向向________,经过的路程是________.(2)0.6 s内小球发生的位移大小是________,方向向________,经过的路程是________.(3)0.8 s内小球发生的位移大小是________,经过的路程是________.(4)1.0 s内小球发生的位移大小是________,方向向________,经过的路程是________.解析:(1)0.2 s内小球由O到A,位移大小7 cm,方向向右,路程7 cm;(2)0.6 s内,小球由O→A→B→A,位移由O指向A,大小为7 cm,方向向右,路程为7 cm+3 cm+3 cm=13 cm;(3)0.8 s内,小球由O→A→B→A→O,位移是0,路程7 cm+3 cm +3 cm+7 cm=20 cm;(4)1.0 s内小球由O→A→B→A→O→C ,位移由O指向C,大小是7 cm,方向向左,路程7 cm+3 cm+3 cm+7 cm+7 cm=27 cm.答案:(1)7 cm右7 cm(2)7 cm右13 cm(3)020 cm(4)7 cm左27 cm对加速度的理解1.加速度.(1)加速度是一个物理概念,描述速度变化的快慢,并不是速度增加.最先引入加速度概念的人是伽利略.(2)加速度的方向,可利用画矢量图的方法使学生加深印象,突出a与Δv的方向关系,如图所示.求物体做直线运动的加速度时,一般先选一个正方向,用正负号来表示方向,可将矢量运算转化为代数运算.(3)平均加速度与瞬时加速度.质点运动时,瞬时速度的大小和方向都可能变化,为了反映其变化的快慢和方向,有平均加速度和瞬时加速度两种描述.高中阶段未做展开处理,在今后的学习中可慢慢体会,对于匀变速运动(a恒定),平均加速度与瞬时加速度是相同的,对于变加速运动(如曲线运动,变加速直线运动),二者是不同的.一个表示一段时间内的效果,一个表示某一瞬时的情况.2.运动情况的判断:阿祥学习有关直线运动的物理概念后,找到小明、小强、小梅和小雪来到校园开展了“讨论与交流”活动,他们提出了以下几个观点,你认为正确的是()A.速度变化得越多,加速度就越大B.速度变化得越快,加速度就越大C.运动物体在某段时间内位移为零,则其运动速率也一定为零D.物体在某一时刻的瞬时速度就是瞬时速率解析:加速度的定义是:物体速度变化量与时间的比值,加速度的方向与速度变化量的方向是一致的,只要有加速度,物体的速度一定发生变化,速度变化得多不表示加速度大,所以A 错、B 对;如物体做圆周运动,当其回到出发点后其位移为零,但在其运动时间内速率和速度都不为零,则C 错;瞬时速率和瞬时速度大小相等,但速度是矢量有方向,速率是标量则无方向,则D 错.答案:B求出下列各种条件下加速度的大小:(1)子弹击中靶子时,在0.1 s 内速度从200 m/s 降到0;(2)火车出站时,可以在20 s 内使速度从10 m/s 增大到20 m/s.(3)以2 m/s 的速度做直线运动的足球,被运动员飞起一脚踢出,速度受为4 m/s 反向飞出,脚和球接触时间是0.2 s.解析:根据加速度定义式a =Δv Δt得: (1)a 1=0-2000.1m/s 2=-2 000 m/s 2,负号表示加速度方向与速度方向相反.即与子弹运动方向相反.(2)a 2=20-1020m/s 2=0.5 m/s 2,正号表示加速度方向与速度方向相同.(3)以足球的初速度方向为主方向,a 3=-4-20.2m/s 2=-30 m/s 2,负号表示加速度方向与初速度方向相反.答案:(1)2 000 m/s 2 (2)0.5 m/s 2 (3)30 m/s 2。

章末总结匀变速直线运动的求解方法1.匀变速直线运动的基本公式和推导公式:2.自由落体运动规律:(1)自由落体运动基本规律:初速度为零、加速度为g的匀加速度直线运动.(2)自由落体运动速度公式:v t=gt.(3)自由落体运动位移公式:h =12gt 2(4)自由落体运动速度—位移关系式:v 2=2gh .3.初速度为零的匀加速直线运动的特点(设T 为等分时间间隔).(1)1T 末、2T 末、3T 末…瞬时速度的比为v 1∶v 2∶v 3∶…∶v n =1∶2∶3∶…∶n ; (2)1T 内、2T 内、3T 内…位移之比为s 1∶s 2∶s 3∶…∶s n =1∶22∶32∶…∶n 2;(3)第1个T 内、第2个T 内、第3个T 内…位移之比为:s Ⅰ∶s Ⅱ∶s Ⅲ∶…∶s N =1∶3∶5∶…∶(2N -1);(4)从静止开始通过连续相等的位移所用的时间之比为:t 1∶t 2∶t 3∶…∶t N =1∶(2-1)∶(3-2)∶…∶(N -N -1).4.逆向思维方法:在处理末速度为零的匀减速直线时,可以采用对称法,即逆向思维法,将该运动对称地看作加速度大小相等的初速度为零的匀加速直线运动,则相应的位移、速度公式以及匀变速直线运动的其他推论均可使用,此种方法可提升解题速度.一辆汽车以72 km/h 的速度在平直的公路上行驶,司机突然发现前方公路上有一只小鹿,于是立即刹车,汽车经过4 s 停下来,使小鹿免受伤害.假设汽车在刹车过程中做匀减速运动,试求:(1)汽车刹车过程中加速度的大小;(2)汽车刹车过程中经过的距离.解析:(1)设初速度方向为正方向,依题意可知:汽车初速度v 0=72 km/h =20 m/s ,末速度v t =0,刹车时间t =4 s根据加速度定义有a =v t -v 0t =0-204m/s 2=-5 m/s 2所以刹车过程中的加速度大小为5 m/s 2.(2)根据匀变速直线运动位移公式s =v 0t +12at 2代入数据计算得:s =40 m 所以刹车距离为40 m.答案:(1)5 m/s 2;(2)40 m.名师点睛:对于汽车刹车问题,要注意是否有反应时间、反应距离的关系,刹车距离和停车距离等.还要注意刹车后末速度为零,速度不可能为负.在解题过程中要注意用运动规律中的时间、位移关系建立方程,这是处理运动学问题的基本方法.在解题过程中最好能画出物体运动的过程草图或图象,并找到各点及运动量之间的关系.用打点计时器研究物体的运动规律是中学物理常用的方法,要探究物体运动规律,就要分析打出的纸带,纸带分析时要做的工作一般有:1.判定物体是否做匀变速运动.因打点计时器每隔相同时间T 打一个点,设物体初速度为v 0,则第一个T 内纸带位移 x 1=v 0T +12aT 2同理可得第二个T 内纸带位移 x 2=(v 0+aT )T +12aT 2…第n 个T 内纸带位移 x n =[v 0+(n -1)aT ]T +12aT 2则相邻相等时间内物体位移差Δx =x 2-x 1=x 3-x 2=…=x n -x n -1 =aT 2如果物体做匀加速直线运动,即a 恒定,则Δx 为一恒量.这一结论反过来也成立,即如果所打纸带在任意两个相邻相等时间内位移差相等,则说明物体做匀变速直线运动.2.逐差法求加速度. 虽然用a =ΔxT 2可以从纸带上求得加速度,但利用一个Δx 求得的加速度偶然误差太大,最好多次测量求平均值.求平均值的方法可以有两个,一是求各段Δx 的平均值,用Δx 求加速度,二是对每一个位移差分别求出加速度,再求加速度的平均值,但这两种求平均的实质是相同的,都达不到减小偶然误差的目的.如a -=a 1+a 2+…+a n +1n =Δx 1T2+Δx 2T 2+…+Δx n T 2n=(x 2-x 1)+(x 3-x 2)+…+(x n +1-x n )nT 2纸带分析常用方法及规律=x n+1-x1 nT2这样求平均的结果仍是由两段T内的位移x n+1和x1决定,偶然误差相同.怎样就能把纸带上各段位移都利用起来呢?如果纸带上测得连续6个相同时间T内的位移x1、x2、x3、…、x6,如下图所示.则x4-x1=(x4-x3)+(x3-x2)+(x2-x1)=3aT2x5-x2=(x5-x4)+(x4-x3)+(x3-x2)=3aT2x6-x3=(x6-x5)+(x5-x4)+(x4-x3)=3aT2所以a=(x6-x3)+(x5-x2)+(x4-x1)9T2就把各段位移都利用上了,有效地减小了仅用两次位移测量带来的偶然误差.这种方法被称为逐差法.如右图所示是某同学测量匀变速直线运动的加速度时,从若干纸带中选中的一条纸带的一部分,他每隔4个点取一个计数点,图上注明了他对各个计数点间距离的测量结果.(单位:cm)(1)为了验证小车的运动是匀变速运动,请进行下列计算,填入表内.(单位:cm)各位移差与平均值最多相差________cm,即各位移差与平均值最多相差________%.由此可得出结论:小车在______________的位移之差在________范围内相等,所以小车的运动是______________.(2)根据a=x n-x n-33T2,可以求出:a1=x4-x13T2=__________m/s2,a2=x5-x23T2=__________m/s2,a3=x6-x33T2=__________m/s2,所以a=a1+a2+a33=________m/s2.解析:(1)x2-x1=1.60 cm;x3-x2=1.55 cm;x4-x3=1.62 cm;x5-x4=1.53 cm;x6-x5=1.61 cm;Δx=1.58 cm.各位移差与平均值最多相差0.05 cm,即各位移差与平均值最多相差3.3%.由此可得出结论:小车在任意两个连续相等的时间内的位移之差在误差允许范围内相等,所以小车的运动是匀加速直线运动.(2)采用逐差法,即a1=x4-x13T2=1.59 m/s2,a2=x5-x23T2=1.59 m/s2,a3=x6-x33T2=1.59 m/s2,a=a1+a2+a33=(x4+x5+x6)-(x1+x2+x3)9T2=1.59 m/s2.答案:(1)1.60 1.55 1.62 1.53 1.61 1.580.05 3.3任意两个连续相等的时间内误差允许匀加速直线运动(2)1.59 1.59 1.59 1.59►跟踪训练1.在“探究小车的速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录纸带运动的时间,计时器所用的电源频率为50 Hz,右上图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点,在每相邻两个点中间都有四个点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5六个点,后面五个点到0点的距离分别是(单位:cm)8.78、16.08、21.87、26.16、28.94.由此可得小车运动的加速度大小为__________m/s 2,方向为________________________________________________________________________.答案:1.5 与规定的正方向(运动方向)相反2.某同学用下图所示装置测量重力加速度g ,所用交流电频率为50 Hz.在所选纸带上取某点为0计数点,然后每隔3个点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如下图所示.该同学用两种方法处理数据(T 为相邻两计数点的时间间隔): 方法A :由g 1=x 2-x 1T 2,g 2=x 3-x 2T 2,…,g 5=x 6-x 5T2,取平均值g =8.667 m/s 2; 方法B :由g 1=x 4-x 13T 2,g 2=x 5-x 23T 2,g 3=x 6-x 33T 2,取平均值g =8.673 m/s 2. 从数据处理方法看,在x 1,x 2,x 3,x 4,x 5,x 6中,对实验结果起作用的,方法A 中有______________;方法B 中有_______________.因此,选择方法__________(填“A ”或填“B ”)更合理,这样可以减少实验的______(填“系统”或“偶然”)误差.本实验误差的主要来源有________________________________(试举出两条).答案:x 1、x 6或37.5、193.5 x 1、x 2、x 3、x 4、x 5、x 6或37.5、69.0、100.5、131.5、163.0、193.5 B 偶然 阻力(空气阻力,振针的阻力,限位孔的阻力,复写纸的阻力等)、交流电频率波动、长度测量、数据处理方法等1.追及、相遇的特征.追及的主要条件是两个物体在追赶过程中处在同一位置,常见的情形有三种:追及和相遇问题(1)初速度为零的匀加速运动的物体甲追赶同方向的匀速运动的物体乙,一定能追上,在追上之前两者有最大距离的条件是两物体的速度相等.(2)匀速运动的物体甲追赶同方向的匀加速运动的物体乙,此时存在一个恰好追上或恰好追不上的临界条件,即两物体速度相等,此临界条件给出一个此种追赶情形能否追上的方法:若两者速度相等时,甲、乙位移相等,则恰好追上;若两者速度相等时,甲的位移小于乙的位移,则甲永远追不上乙,此时两者间有最小距离;若两者速度相等时,甲的位移大于乙的位移.此时说明甲已超过了乙而在乙的前方,之后便成了乙追甲了,因乙是加速的,故定能追上甲,亦即在这种情况下,甲、乙能相遇两次,此种情况亦可通过比较甲、乙位移相等时速度大小的关系进行判定,请自行分析.(3)匀减速运动的物体追赶同方向的匀速运动的物体,情形跟第二种情形相类似,请自行分析.两物体恰能相遇的临界条件是两物体处于同一位置时速度相等,或两物体速度相等时恰处于同一位置.2.解追及、相遇问题的思路.(1)根据对两物体运动过程的分析,画出两物体运动的示意图.(2)根据两物体的运动性质,分别列出两个物体的位移方程,注意要将两物体运动时间的关系反映在方程中.(3)由运动示意图找出两物体位移间的关联方程,这是关键.(4)联立方程求解,并对结果进行简单分析.3.分析追及、相遇问题时的注意事项.(1)分析问题时,一定要注意抓住一个条件两个关系,一个条件是两物体速度相等时满足的临界条件,如两物体的距离是最大还是最小,是否恰好追上等.两个关系是时间关系和位移关系,时间关系是指两物体运动时间是否相等,两物体是同时运动还是一先一后等;而位移关系是指两物体同地运动还是一前一后运动等,其中通过画运动示意图找到两物体间的位移关系是解题的突破口,因此在学习中一定要养成画草图分析问题的良好习惯,对帮助我们理解题意,启迪思维大有裨益.(2)若被追赶的物体做匀减速运动,一定要注意,追上前该物体是否停止运动.(3)仔细审题,注意抓住题目中的关键字眼,充分挖掘题目中的隐含条件,如“刚好”、“恰巧”、“最多”、“至少”等,往往对应一个临界状态,满足相应的临界条件.4.解决追及相遇问题的方法.大致分为两种方法:一是物理分析法,即通过对物理情景和物理过程的分析,找到临界状态和临界条件,然后列出方程求解;二是数学方法,因为在匀变速运动的位移表达式中由时间的二次方我们可列出位移方程,利用二次函数求极值的方法求解,有时也可借助v t 图象进行分析.汽车正以10 m/s 的速度在平直的公路上前进,突然发现正前方有一辆自行车以4 m/s 的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做加速度大小为6 m/s 2的匀减速直线运动,汽车恰好不碰上自行车,求关闭油门时汽车离自行车多远?解析:汽车在关闭油门减速后的一段时间内,其速度大于自行车的速度,因此汽车和自行车之间的距离在不断减小,当这个距离缩小到零时,若汽车的速度减至与自行车相同,则能满足题设中汽车恰好不碰上自行车的条件,所以本题要求汽车关闭油门时离自行车的距离x 应是汽车从关闭油门减速运动直到速度与自行车相等时发生的位移x 汽与自行车在这段时间内发生的位移x 自之差,如下图所示.解法一:汽车减速到4 m/s 时发生的位移和运动的时间分别为:x 汽=(v 2t -v 20)2a =(100-16)12m =7 m ,t =(v t -v 0)a =(10-4)6 s =1 s ,这段时间内自行车发生的位移: x 自=v 自t =4×1 m =4 m , 汽车关闭油门时离自行车的距离: x =x 汽-x 自=7 m -4 m =3 m.解法二:利用v t 图象进行求解.如右图所示,直线A 、B 分别表示汽车与自行车的v t 图象,其中画斜线部分三角形的面积表示当两车速度相等时汽车比自行车多发生的位移,即为题中所求的汽车关闭油门时离自行车的距离x .由图可知x =12×(10-4)×1 m =3 m.答案:3 m►跟踪训练1.(双选)如图所示为三个运动物体的v -t 图象,其中A 、B 两物体从不同地点出发,A 、C 两物体从同一地点出发,则以下说法正确的是( )A .A 、C 两物体的运动方向相同B .t =4 s 时,A 、B 两物体相遇C .t =4 s 时,A 、C 两物体相遇D .t =2 s 时,A 、B 两物体相距最远答案:AC2.一辆摩托车行驶的最大速度为108 km/h.现让摩托车从静止出发,要求在4 min 内追上前方相距为1 km 、正以25 m/s 的速度在平直公路上行驶的汽车.则该摩托车行驶时,至少应具有多大的加速度?答案:2.25 m/s 2。

第一章章末综合检测一、选择题(每小题4分,共60分)区域是地球表面的空间单位,它是人们在地理差异的基础上,按照一定的指标和方法划分出来的。

据此完成1~2题。

1.下列关于区域类型划分的叙述,正确的是( )A.区域都是按单一指标来划分的B.区域划分是在地理环境整体性的基础上按照一定的指标和方法划分的C.区域是人为划分的,客观上并不存在D.由于人们的目的不同,所用的指标和方法不同,划分出的区域类型也不同2.下列关于区域的叙述,错误的是( )A.区域之间都有明确的界线B.区域内部表现出明显的相似性和连续性,区域之间则具有显著的差异C.区域具有一定的优势、特色和功能D.区域之间是相互联系的,一个区域的发展变化会影响到周边地区(2013·沈阳月考)下图为某区域示意图。

读图完成3~4题。

3.图中甲、乙、丙、丁四区域( )A.是按照综合指标划分的 B.边界有实有虚C.属不同层次的区域 D.各区域的特征差异较大4.实时获取丙区域植被生长状况的信息,所应用的现代技术主要是( )A.GIS技术B.RS技术C.GPS技术D.“数字地球”技术(2013·茂名中学质检)阅读下列材料,回答5~6题。

材料1:我国目前部分优势粮食生产基地分布示意图。

材料2:中国粮食流通格局正呈现出“北粮南运”、“中粮西运”的态势,粮食生产地域重心发生了由南向北、由东向中的逐渐转移。

5.关于甲、乙、丙三个粮食生产基地的叙述,正确的是( )A.甲地人均耕地多,而且水热条件优越B.乙地夏季光热充足,昼夜温差大,但水源不足C.丙地光、热、水充足,且土地的集中性好D.甲、乙两地光、热、水条件相同,但农作物类型不同6.长江三角洲和珠江三角洲作为商品粮基地,地位下降的原因可能是( )A.土地相对集中,适宜机械化生产B.河网密布,交通不便C.当地人的食物结构发生了根本的改变D.农业生产结构的调整7.(2013·南昌月考)下图是依据某一自然要素划分的中国区划图。

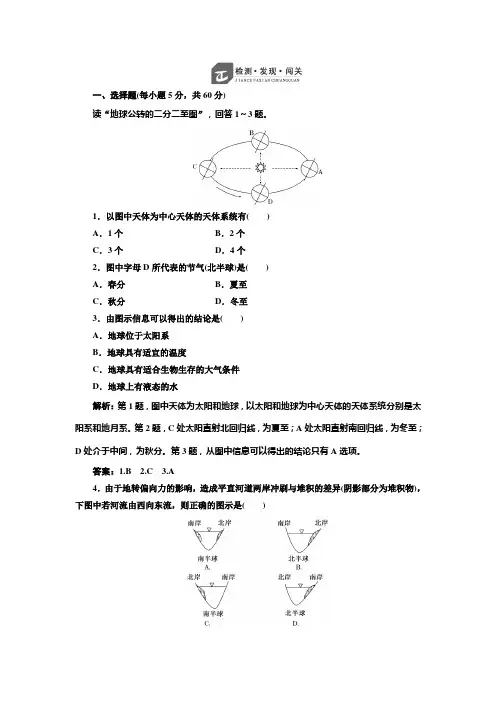

一、选择题(每小题5分,共60分)读“地球公转的二分二至图”,回答1~3题。

1.以图中天体为中心天体的天体系统有()A.1个B.2个C.3个D.4个2.图中字母D所代表的节气(北半球)是()A.春分B.夏至C.秋分D.冬至3.由图示信息可以得出的结论是()A.地球位于太阳系B.地球具有适宜的温度C.地球具有适合生物生存的大气条件D.地球上有液态的水解析:第1题,图中天体为太阳和地球,以太阳和地球为中心天体的天体系统分别是太阳系和地月系。

第2题,C处太阳直射北回归线,为夏至;A处太阳直射南回归线,为冬至;D处介于中间,为秋分。

第3题,从图中信息可以得出的结论只有A选项。

答案:1.B 2.C 3.A4.由于地转偏向力的影响,造成平直河道两岸冲刷与堆积的差异(阴影部分为堆积物),下图中若河流由西向东流,则正确的图示是()解析:对平直河流而言,受地转偏向力影响,偏向一侧的河岸以冲刷作用为主,另一侧河岸以堆积作用为主。

此题重点在于判断图中河流的流向,再结合地转偏向力北半球往右偏、南半球往左偏进行判断,确定B选项正确。

答案:B我国某校地理小组,根据当地楼房各朝向外墙面接受太阳辐射热量的实测值,计算出1月和7月的“太阳辐射热日总量变化方位图”。

据此完成5~6题。

5.读图,下列判断正确的是()A.L1表示1月太阳辐射热日总量变化曲线B.L2表示7月太阳辐射热日总量变化曲线C.该地可能位于深圳D.该地可能位于北京6.为充分利用太阳能,该地房屋主墙面应朝向()A.南方B.北方C.东南方D.西南方解析:本题组考查太阳辐射的分布及应用。

第5题,我国太阳辐射相对较强的季节为夏季,根据图中太阳辐射热日总量变化曲线可以判断出,曲线L1代表7月,曲线L2代表1月;从图中可以看出,该地在7月份来自南北方向的太阳辐射小于来自东西两侧的太阳辐射,故该地应位于回归线附近,出现太阳直射现象,推测该地可能位于深圳。

第6题,为充分利用太阳能,该地房屋主墙应朝向南方。

章末总结知识点一两个计数原理应用两个计数原明白得决有关计数问题的关键是区分事件是分类完成仍是分步完成,而分类与分步的区别又在于任取其中某一方式是不是能完成事件.能完成即是分类,不然即是分步,关于有些较复杂问题可能既要分类又要分步,现在应注意层次分明,不重不漏.例1现有4种不同颜色要对如下图的四个部份进行着色,要求有公共边界的两部份不能用同一种颜色,那么不同的着色方式共有________种.例2某校高中部,高一有6个班,高二有7个班,高三有8个班,学校利用周六组织学生到某工厂进行社会实践活动.(1)任选一个班的学生参加社会实践,有多少种不同的选法?(2)三个年级各选一个班的学生参加社会实践,有多少种不同的选法?(3)选两个班的学生参加社会实践,要求这两个班来自不同年级,有多少种不同选法?知识点二排列组合应用题解排列组合应用题的关键在于区别它是排列问题,仍是组合问题,也确实是看它有无“顺序”.解答排列组合应用题还应擅长运用转化思想,把一些问题与排列组合大体类型相联系,从而把这些问题转化为大体类型,然后加以解决.例3有四名男生和三名女生排成一排,按以下要求各有多少种不同的排法?(1)男甲排在正中间;(2)男甲不在排头,女乙不在排尾.例4用1,2,3,4,5,6,7,8组成没有重复数字的八位数,要求1与2相邻,3与4相邻,5与6相邻,而7与8不相邻,如此的八位数共有多少个?知识点三二项式定理及应用二项式定理的重点是二项展开式及通项公式的联系和应用.二项展开式的通项公式是解决与二项式定理有关问题的基础;二项展开式的性质是解题的关键;利用二项展开式能够证明整除性问题,讨论项的有关性质,证明组合数恒等式,进行近似计算等.赋值法与待定系数法是解决二项式定理相关问题经常使用的方式.例5二项式(2+x)n的展开式中,前三项的系数依次成等差数列,那么展开式的第8项的系数为________.(用数字表示)例6已知(1+x)6(1-2x)5=a0+a1x+a2x2+…+a11x11,那么a1+a2+a3+…+a11=________.例7求证:1+3+32+…+33n-1能被26整除(n为大于1的偶数).章末总结答案重点解读例148例2解(1)分三类:第一类从高一年级选一个班,有6种不同方式,第二类从高二年级选一个班,有7种不同方式,第三类从高三年级选一个班,有8种不同方式,由分类计数原理,共有6+7+8=21(种)不同选法.(2)分三步:第一步从高一年级选一个班,有6种不同的方式;第二步从高二年级选一个班,有7种不同的方式;第三步从高三年级选一个班,有8种不同的方式,由分步计数原理,共有6×7×8=336(种)不同的选法.(3)分三类,每类又分两步,第一类要从高一、高二两个年级各选一个班,有6×7种不同方式;第二类从高一、高三两个年级各选一个班,有6×8种不同方式;第三类从高二、高三两个年级各选一个班,有7×8种不同方式,故共有6×7+6×8+7×8=146(种)不同选法.例3解(1)男甲排在正中间位置,其他六人排在余下的六个位置上,共有A66=720(种)不同的排法.(2)分四类考虑(特殊元素法):①男甲不在排头,女乙不在排尾,男甲也不在排尾,女乙也不在排头(即男甲、女乙在中间5个位置上),有A25A55种排法;②女乙在排头男甲不在排尾,有A15A55种排法;③男甲在排尾女乙不在排头,有A15A55种排法;④男甲在排尾且女乙在排头,共有A55种排法.根据分类计数原理,共有A25A55+2A15A55+A55=3 720(种)排法.例4解将1、2,3、4,5、6看成3个整体,进行全排列有A33种排法,3个整体间别离进行排列有A22·A22·A22种方式.在由3个整体形成的4个空档当选出2个插入7、8两个数,共有A24种方式,故共有A22·A22·A22·A33·A24=576(种)排法.例516解析第1项为2n,第2项为C1n2n-1x,第3项为C2n 2n-2x2.∴2C1n·2n-1=2n+C2n2n-2.∴n=8.∴T8=C782x7,其系数为2C78=16.例6-65解析令x=0,得a0=1;令x=1,得a0+a1+a2+…+a11=-64;∴a1+a2+…+a11=-65.例7证明因为1+3+32+…+33n-1=1-33n1-3=12(33n-1)=12(27n-1)=12[(26+1)n-1],而(26+1)n-1=C0n26n+C1n26n-1+…+C n-1n 26+C n n260-1=C0n26n+C1n26n-1+…+C n-1n26.因为n为大于1的偶数,因此原式能被26整除.。

第一章章末检测一、选择题(本题包括16个小题,每小题3分,共48分,每小题只有1个正确答案)1.下列有关叙述正确的是()A.H、D、T具有相同的质子数,是氢元素的三种同位素B.OH-与H3O+组成元素相同,所含质子数相同C.结构示意图为和两种粒子为同一种元素D.元素原子最外层电子数的多少是判断金属性和非金属性强弱的依据2.元素周期律和元素周期表是学习化学的重要工具,下列说法不正确的是()A.同周期的主族元素中,ⅦA族元素的原子半径最小B.元素周期表中从ⅢB到ⅡB十个纵列的元素都是金属元素C.室温条件下,0族元素的单质都是气体D.ⅥA元素的原子,其半径越大,越容易得到电子3.14N60与14C60是当今世界上备受关注的热点之一,下列关于14N60与14C60的关系的叙述正确的是()A.是同系物B.是同素异形体C.同位素D.以上说法都不正确4.没有放射性的同位素称之为稳定同位素,近20年来,稳定同位素分析法在植物生理学、生态学和环境科学研究中获得广泛应用,如在陆地生态系统研究中,2H、13C、15N、18O、34S等常用作环境分析指示物。

下列说法中正确的是()A.34S原子核内的中子数为16B.1H162O在相同条件下比1H182O更易蒸发C.13C和15N原子核内的质子数相差2D.2H+的酸性比1H+的酸性更强5.下列各组的排列顺序中,正确的是A.原子半径 Na<Mg<Al B.酸性 H2SiO3<H2CO3<H2SO4C.稳定性 HF<HCl<HBr D.碱性 NaOH<Mg(OH)2<Al(OH)36.要验证Mg、Fe、Cu三种金属的活动性顺序,可以选用下列哪组物质进行实验() A.Cu、FeCl2溶液、MgCl2溶液B.Fe、Cu、MgCl2溶液C.Mg、CuO、FeSO4溶液D.Fe、CuSO4溶液、MgCl2溶液7.下列说法中错误..的是()A.在周期表中,原子的核外电子层数等于该元素所在的周期数B.元素周期表中从IIIB族到IIB族10个纵行的元素都是金属元素C.除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8D.位于IA的元素与位于VIIA的元素组成的化合物都是离子化合物8.X、Y、Z三种非金属元素具有相同的电子层数,它们的气态氢化物的稳定性强弱顺序是XH3<H2Y<HZ,下列说法中正确的是()A.原子序数:X>Y>ZB.原子得电子能力:X<Y<ZC.原子半径:X<Y<ZD.离子还原性:X3-<Y2-<Z-9.某元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H3XO4,该元素的气态氢化物的化学式是A.HX B.H2X C.XH3D.XH410.A、B、C三种元素的核电荷数都小于18,A元素的原子最外层电子数是1,B元素原子的最外层得到1个电子就达到稳定结构,C元素原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则这三种元素组成的化合物不可能...的是()。

高中化学学习材料唐玲出品《新课标》高三化学(人教版)第一轮复习单元讲座第一章从实验学化学第三讲第一章章末总结与测试考点聚焦:1、掌握化学实验安全常识。

2、掌握混合物分离提纯的常用方法和操作。

3、掌握SO42-、CO32-等离子的检验。

4、掌握常用实验操作技能。

5、掌握化学计量在化学实验中的应用。

6、掌握物质的量浓度溶液的配制。

7、掌握相应的化学计算。

知识体系:1、化学实验基本方法:2、化学中的常用量---物质的量:考题回顾【例1】(2003年上海,13)现有三组混合液:①乙酸乙酯和乙酸钠溶液②乙醇和丁醇③溴化钠和单质溴的水溶液。

分离以上各混合液的正确方法依次是A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液解析:乙酸乙酯不溶于水,乙酸钠易溶于水,很显然可用分液方法来分开--乙醇和丁醇都易溶于水,但是这两种物质沸点不同;应用蒸馏方法分离,溴化钠和单质溴水溶液,分液、蒸馏均不行,据溴易溶于有机溶剂而溴化钠又易溶于水,应用萃取的方法分离。

答案:C。

【例2】(2004年江苏,9)下列分离或提纯物质的方法错误的是:A.用渗析的方法精制氢氧化铁胶体B.用加热的方法提纯含有少量碳酸氢钠的碳酸钠C.用溶解、过摅.的方法提纯含有少量硫酸钡的碳酸钡D.用盐析的方法分离、提纯蛋白质解析:BaSO4和BaCO3都是难溶于水的固体,故用溶解过滤的方法不能提纯含BaSO4的BaCO3固体,C错误,其他选项皆可达到目的。

【例3】(2004年天津,9)仅用一种试剂鉴别如下物质:苯、CCl4、NaI溶液、NaCl溶液、Na2SO3溶液,下列试剂中不能选用....的是A.溴水B.FeCl3溶液C.KMnO4酸性溶液D.AgNO3溶液解析:溴水、FeCl3溶液、KMnO4酸性溶液分别与待检测的溶液混合时现象依次为:苯CCl4 NaI溶液NaCl溶液Na2SO3溶液溴水萃取,有色层在上萃取,有色层在下反应生成I2,溶液变成黄色不反应,溴水颜色略变浅反应,溴水褪色FeCl3溶液不反应,有色层在下不反应,有色层在上反应生成I2,溶液黄色加深不反应,FeCl3颜色略变浅反应,FeCl3褪色KMnO4酸性溶液不反应,有色层在下不反应,有色层在上溶液从紫色变成黄色不反应,紫色略变浅反应,紫色褪色AgNO3加入NaCl溶液和Na2SO3溶液中都产生白色沉淀,所以不能用它来鉴别上述物质。

第一章章末总结学案6 章末测试一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分)1.一物体具有水平向右的初速度,初始加速度与初速度同向且不断减小,当加速度减小到零以后再反向逐渐增大较长一段时间,以下对物体可能的运动情况叙述正确的是( )A .加速度减小的过程速度减小,加速度增加的过程速度增加B .加速度减小的过程速度增加,加速度增加的过程速度减小C .加速度减小到零以前物体向右运动,加速度开始反向增加物体就向左运动D .速度减小到零以前物体向右运动,速度减小到零以后物体就向左运动 答案 BD 2.(2011·长春检测)A 与B 两个质点向同一方向运动,A 做初速度为零的匀加速直线运动,B 做匀速直线运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,则当它们再次位于同一位置时( )A .两质点速度相等B .A 与B 在这段时间内的平均速度相等C .A 的瞬时速度是B 的2倍D .A 与B 的位移相等 答案 BCD解析 由题意可知二者位移相同,所用的时间也相同,则平均速度相同,再由v =v A2=v B ,所以A 的瞬时速度是B 的2倍,选B 、C 、D .3. (2011·福州模拟)利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度-时间图象如图1所示,由此可以知道( )A .小车先做加速运动,后做减速运动B .小车运动的最大速度约为0.8 m /sC .小车的最大位移是0.8 mD .小车做曲线运动 答案 AB解析 由v -t 图象可以看出,小车的速度先增加,后减小,最大速度约为0.8 m /s ,故A 、B 正确.小车的位移为v -t 图象与t 轴所围的“面积”,x =84×0.1×1 m =8.4 m ,C 项错误,图线弯曲表明小车速度大小变化不均匀,但方向没有改变,不表示小车做曲线运动,故D 项错误.4. (2011·牡丹江模拟)物体A 、B 在同一直线上做匀变速直线运动,它们的v -t 图象如图2所示,则( )图2A .物体A 、B 运动方向一定相反B .物体A 、B 在0~4 s 内的位移相同C .物体A 、B 在t =4 s 时的速度相同D .物体A 的加速度比物体B 的加速度大 答案 C解析 由图可知,两个图象都在时间轴上方,运动方向相同,A 选项错误;图线与时间轴围成的面积与这段时间内物体的位移大小相等,在0~4 s 内,B 图线与时间轴围成的面积显然比A 图线与时间轴围成的面积大,即B 物体在0~4 s 内运动的位移比A 物体大,B 选项错误;在t =4 s 这个时刻,两个图线交于一点,表示两个物体的速度相等,C 选项正确;B 图线比A 图线斜率大,即B 物体的加速度大于A 物体的加速度,D 选项错误.5.(2011·北京东城1月检测)小球从空中自由下落,与水平地面每一次相碰后反弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图3所示.若g =10 m /s 2,则(图3A .小球第一次反弹后离开地面的速度的大小为5 m /sB .碰撞前后速度改变量的大小为2 m /sC .小球是从5 m 高处自由下落的D .小球反弹起的最大高度为0.45 m 答案 D解析 由v -t 图象可知,小球第一次反弹后离开地面时的速度大小为3 m /s ,A 项错误;碰撞前后速度改变量Δv =v′-v =-3 m /s -5 m /s =-8 m /s ,B 项错误;由小球落地时的速度v =5 m /s ,得小球下落高度h =v 22g=1.25 m ,C 项错误;由小球反弹速度v ′=-3 m /s ,得反弹的最大高度h ′=v ′22g=0.45 m ,D 项正确.6. (2011·鞍山质检)如图4所示为物体做直线运动的v -t 图象.若将该物体的运动过程用x -t 图象表示出来(其中x 为物体相对出发点的位移),则下列四幅图象描述正确的是( )答案 C解析 由题图可知,物体在0~t 1和t 2~t 3时间内做匀速运动,两时间段内速度大小相等,但方向相反,在t 1~t 2时间内物体静止不动.相应地位移-时间图象上,0~t 1时间内位移均匀增大,是过原点的直线,t 1~t 2时间内位移不变,是平行于t 轴的直线,t 2~t 3时间内物体从静止位置向相反方向运动,是一条斜率为负的直线,且t 3-t 2>t 1,最后的位移为负值,结合图象知选项C 正确.7. (2010·天津五校联考)从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体A 、B 的v -t 图象如图5所示.在0~t 0时间内,下列说法中正确的是( )图5A .A 、B 两个物体的加速度大小都在不断减小B .A 物体的加速度不断增大,B 物体的加速度不断减小C .A 、B 两物体的位移都不断增大D .A 、B 两个物体的平均速度大小都大于v 1+v 22答案 AC解析 由图象可看出,A 、B 两物体的v -t 图线的斜率都在减小,即加速度减小,A 对,B 错;图线所包围的面积都在t 轴上方,则位移均在增加,C 正确;在0~t 0时间内,A 物体的位移大于初、末速度相同的匀加速运动的位移,v A >v 1+v 22,B 物体的位移小于相同速度变化的匀减速运动的位移,v B <v 1+v 22,D 错.故选A 、C .8.(2011·山东淄博期中)如图6所示,a 、b 分别是甲、乙两辆车从同一地点沿同一直线同时运动的速度图象,由图象可以判断( )图6A .2 s 后甲、乙两车的加速度大小相等B .在0~8 s 内两车最远相距148 mC .两车只有t 时刻速率相等D .两车在t =8 s 时相遇 答案 B解析 2 s 后,|a 甲|=202 m /s 2,|a 乙|=203m /s 2,故|a 甲|>|a 乙|,A 错;t =2 s 时和t =t 0时,甲、乙速率均相等,故C 错;t =8 s 时,甲回到出发点,乙没有回到出发点,故D 错;由题干图可知两车在0~8 s 内相距最远时应在t 0时刻,由a 、b 两线可求出t 0=4.4 s ,则两车相距最远的距离x 应为a 、b 两线和纵轴围成的面积,解得x =148 m ,故B 对.9.如图7所示,a 、b 分别是甲、乙两辆车从同一地点沿同一直线同时运动的速度图象,由图象可以判断( )图7A .2 s 后甲、乙两车的加速度大小相等B .在0~8 s 内两车最远相距148 mC .两车只有t 0时刻速率相等D .两车在t =8 s 时相遇 答案 B解析 2 s 后,|a 甲|=202 m /s 2,|a 乙|=203m /s 2,故|a 甲|>|a 乙|,A 错;t =2 s 时和t =t 0时,甲、乙速率均相等,故C 错;t =8 s 时,甲回到出发点,乙没有回到出发点,故D 错;由题干图可知两车在0~8 s 内相距最远时应在t 0时刻,由a 、b 两线可求出t 0=4.4 s ,则两车相距最远的距离x 应为a 、b 两线和纵轴围成的面积,解得x =148 m ,故B 对.10.(2011·陕西西安质检)如图7所示的x —t 图象和v —t 图象中,给出的四条曲线1、2、3、4,分别代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是( )图8A .曲线1表示物体做曲线运动B .x —t 图象中,t 1时刻v 1>v 2C .v —t 图象中0至t 3时间内物体3和物体4的平均速度大小相等D .两图象中,t 2、t 4时刻分别表示物体2、4开始反向运动 答案 B解析 在x -t 图象中,图线不是物体的运动轨迹,t 1时刻图线1的斜率大于图线2的斜率,因此速度v 1大于v 2.B 对,A 错.在v -t 图象中,图线与时间轴所围面积表示位移大小,C 选项中,在0至t 3时间内图线3与时间轴所围面积小,物体3的位移小,平均速度小,C 错误.x -t 图象中,t 2时刻,速度由正方向变为负方向,物体反向运动,v -t 图象中,t 4时刻,速度由增大变为减小,方向并没有改变,物体仍然沿正方向运动,D 错误.二、填空题(本题共2小题,满分12分) 11.(6分)光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图8(a )所示,a 、b 分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a ,b 间通过时,光电计时器就可以精确地把物体从开始挡光到挡光结束的时间记录下来.现利用图8(b )所示的装置测量滑块和长木板间的动摩擦因数,图中MN 是水平桌面,Q 是长木板与桌面的接触点,1和2是固定在长木板适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,长木板顶端P 点悬有一铅锤.实验时,让滑块从长木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为1.0×10-2 s 和4.0×10-3 s .用精度为0.05 mm 的游标卡尺测量滑块的宽度d ,其示数如图9所示.图8图9(1)滑块的宽度d =________ cm .(2)滑块通过光电门1时的速度v 1=________ m /s .滑块通过光电门2时的速度v 2=________ m /s .答案 (1)1.015 (2)1.0 2.5 12.(6分)(2011·天星调研)做直线运动的小车,牵引一条纸带通过打点计时器,交流电源的频率为50 Hz ,从纸带上打出的某一点开始,每5个点剪下一段纸带,按图10所示,使每一条纸带下端与x 轴重合,左边与y 轴平行,将每段纸带粘贴在直线坐标系中,则小车做________运动,加速度a =________ m /s 2(结果保留两位有效数字).图10答案 匀加速直线 0.75解析 由题意可得,每段纸带的长度就是相等时间间隔T 内小车的位移,由图示数据可得相邻相等时间间隔内小车的位移差等于Δx =7.5×10-3 m ,为一个常数,可知小车做匀加速直线运动,而时间间隔T =0.02×5 s =0.1 s ,根据Δx =aT 2,可得小车的加速度为:a =0.75 m /s 2.三、计算题(本题共4小题,满分48分)13.(12分)建筑工人安装脚手架进行高空作业时,一名建筑工人不慎将抓在手中的一根长5 m 的铁杆在竖直状态下由静止脱手,不计空气阻力.试问:(1)假设杆的下端离地面40 m ,那么铁杆碰到地面时的速度大约是多少? (2)若铁杆在下落过程中经过某楼层面的时间为0.2 s ,试求铁杆下落时其下端距离该楼层面的高度是多少?(g 取10 m /s 2,不计楼层面的厚度)答案 (1)28.28 m /s (2)28.8 m解析 (1)由公式v 2=2gh 得,铁杆碰到地面时的速度为: v =2gh =2×10×40=28.28 m /s(2)设下落时铁杆下端距离该楼层面的高度为h 1, 则有h 1=12gt 21h 1+5=12gt 22t 2-t 1=0.2 s解得:h 1=28.8 m14.(10分) 如图11所示,A 、B 两物体相距x =7 m 时,A 在水平拉力和摩擦力的作用下,正以v A =4 m /s 的速度向右匀速运动,而物体B 此时正以v B =10 m /s 的初速度向右匀减速运动,加速度a =-2 m /s 2,求A 追上B 所经历的时间.图11答案 8 s解析 物体B 减速至静止所用的时间为t 0则0-v B =at 0,t 0=102s =5 st 0时间内,物体B 向前运动的位移x B =12v B t 0=12×10×5 m =25 m .又因A 物体5 s 内前进x A =v A t 0=20 m , 显然x B +7 m >x A .所以A 追上B 前,物体B 已经静止,设A 追上B 经历的时间为t ′,则t ′=x B +7v A =25+74s =8 s .15.(12分)甲、乙两车同时同向从同一地点出发,甲车以v 1=16 m /s 的初速度,a 1=-2 m /s 2的加速度做匀减速直线运动,乙车以v 2=4 m /s 的初速度,a 2=1 m /s 2的加速度做匀加速直线运动,求两车再次相遇前两车相距最大距离和再次相遇时两车运动的时间.答案 24 m 8 s解析 当两车速度相等时,相距最远,再次相遇时,两车的位移相等.设经过时间t 1两车相距最远.由题意得v 1+a 1t 1=v 2+a 2t 1则t 1=v 1-v 2a 2-a 1=16-41+2s =4 s此时Δx =x 1-x 2=(v 1t 1+12a 1t 21)-(v 2t 1+12a 2t 21)=[16×4+12×(-2)×42] m -(4×4+12×1×42) m =24 m设经过时间t 2,两车再次相遇,则v 1t 2+12a 1t 22=v 2t 2+12a 2t 22 解得t 2=0(舍)或t 2=8 s . 所以8 s 后两车再次相遇.16.(14分)2009年杭州“七十迈”事件,将交通安全问题,以前所末有的方向,推到公众舆论的“风口浪尖”,这也透视出汽车时代的人们对交通安全问题的担忧.下面的图表,请根据上边的表格计算(本题中的路面情况均相同):(1)如果驾驶员的反应时间相同,请在表格中填上对应的数值.(2)超速是一种很危险的驾驶行为,一位司机发现前面80 m 处有一障碍物,此时他的车速为100 km /h ,请问他能否避免车祸的发生?(3)酒后驾车是一种危害性很大的违法行为,由于酒精的作用,人的反应时间延长,发生交通事故的概率大大增加.一名喝了酒的驾驶员,发现前面50 m 处有一队学生正在横过马路,此时他的车速为72 km /h ,而他的反应时间却比正常时慢了0.1 s ,请问他能否避免惨剧的发生?答案 (1)20 40 60 (2)无法避免 (3)不能避免解析 (1)反应时间为t =s 1v 1=10×3.640s =0.9 s则s 3=v 3t =803.6×0.9 m =20 m设汽车刹车时加速度为a ,则根据运动学知识有:a =v 212x 1=(40)2(3.6)2×2×10 m /s 2=50081m /s 2 则x 3=v 232a =(80)2×812×(3.6)2×500m =40 m则L 3=s 3+x 3=60 m(2)由运动学知识有:反应距离s 4=v 4t ,代入数据得s 4=25 m ,刹车距离x 4=v 242a代入数据,得x 4=62.5 m 则L 4=s 4+x 4=87.5 m >80 m 故车祸无法避免.(3)司机的反应距离为s 5=v 5(t +Δt) 代入数据,得s 5=20 m司机的刹车距离为x 5=v 252a,代入数值,得x 5=32.4 m L 5=s 5+x 5=52.4 m >50 m故惨剧不可能避免地要发生.。