中国第一封电子邮件

- 格式:doc

- 大小:69.00 KB

- 文档页数:3

中国信息化大事记●1978年翻译研究“黑八本”(包括企业管理流程技术等内容的专业资料)。

北京机械工业自动化研究所成立了MIS研究室开始了企业管理信息化的研究。

3月,邓小平代表党中央做出决定,亿次巨型计算机由国防科技大学负责。

10月,沈阳第一机床厂提出计算机辅助生产管理系统项目。

12月,国家制定的《1978-1985年全国科学技术发展规划纲要》。

要求部分重要的科学技术领域接近或达到70年代的世界先进水平;专业科学研究人员达到80万人;拥有一批现代化的科学实验基地;建成金国科学技术研究体系。

12月18日:十一届三中全会作出的实行改革开放的新决策。

1978年前后,信息技术为主导的第三次工业革命,正在将全世界各个区域市场之间的壁垒推倒,生产的国际合作、资金的跨国流动、商品的全球交换、制造的全球化,推动着各国利益相互渗透与相互融合。

●1979年中国研制成功每秒运算500万次的集成电路计算机--HDS-9。

王选用中国第一台激光照排机排出样书。

在中断联系近30年之后,IBM伴随着中国的改革开放再次来到中国。

同年在沈阳鼓风机厂安装了中华人民共和国成立后的第一台IBM中型计算机。

3月,国务院决定成立国家电子计算机工业总局,这是中国计算机工业成长与发展的重要标志。

3月15日沈阳鼓风机厂国内第一台大型计算机、国内第一套MRPII系统、国内最早开始CAD研究、国内最先尝试将信息中心商业化。

1980年1月1日,沈阳鼓风机厂计算中心成立,这个全国最早成立的计算中心。

9月,电子部计算机工业管理局召开了第一次微型计算机专业会议,确立了根据中国国情、充分利用有利时机和一切可能条件、直接采用适合中国需要的国际先进技术,加强中国微机工业发展的思路,这就是当时选择的“创新战略”.并提出计算机工业以微小为主的方针。

1980年沈阳鼓风机厂启动生产管理系统。

烟台东方电子信息产业集团有限公司荣获中国计算机行业第一块国家质量奖银牌。

长江计算机(集团)公司研制成功我国第一台全部采用国产器件的DJS051微型计算机。

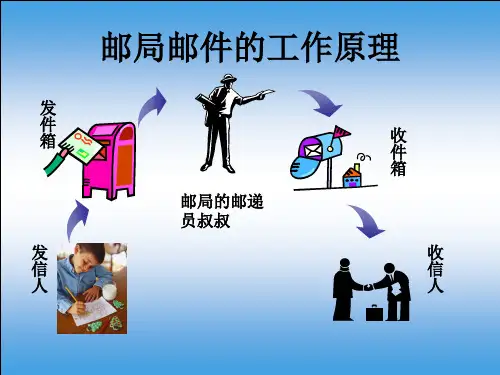

电子邮箱电子邮箱是指通过网络为用户提供交流的电子信息空间,既可以为用户提供发送电子邮件的功能,又能自动地为用户接收电子邮件,同时还能对收发的邮件进行存储,但在存储邮件时,电子邮箱对邮件的大小有严格规定。

定义在网络中,电子邮箱可以自动接收网络任何电子邮箱所发的电子邮件,并能存储规定大小的等多种格式的电子文件。

电子邮箱具有单独的网络域名,其电子邮局地址在@后标注,电子邮箱一般格式为:用户名@域名。

利用电子邮箱业务是一种基于计算机和通信网的信息传递业务,是利用电信号传递和存储信息的方式为用户提供传送电子信函、文件数字传真、图像和数字化语音等各类型的信息。

电子邮件可以使人们可以在任何地方时间收、发信件,解决了时空的限制,大大提高了工作效率。

特点电子邮件最大的特点是,人们可以在任何地方时间收、发信件,解决了时空的限制,大大提高了工作效率,为办公自动化,商业活动提供了很大便利。

电子邮箱组成E-mail像普通的邮件—样,也需要地址,它与普通邮件的区别在于它是电子地址。

所有在Internet之上有信箱的用户都有自己的一个或几个Email address,并且这些Email address都是唯一的。

邮件服务器就是根据这些地址,将每封电子邮件传送到各个用户的信箱中,Email address就是用户的信箱地址。

就象普通邮件一样,你能否收到你的E-mail,取决于你是否取得了正确的电子邮件地址。

(1)地址组成—个完整的Internet邮件地址由以下两个部分组成,格式如下:登录名@主机名.域名中间用—个表示“在”(at)的符号“@”分开,符号的左边是对方的登录名,右边是完整的主机名,它由主机名与域名组成。

其中,域名由几部分组成,每一部分称为一个子域(Subdomain),各子域之间用圆点“.”隔开,每个子域都会告诉用户一些有关这台邮件服务器的信息。

(2)邮件构成一封完整的电子邮件都有两个基本部分组成:信头和信体。

(1)信头一般有下面几个部分:①收信人,即收信人的电子邮件地址;②抄送,表示同时可以收到该邮件的其他人的电子邮件地址,可有多个;③主题,是概括地描述该邮件内容,可以是一个词,也可以是一句话。

中国互联网发展史情况介绍Ting Bao was revised on January 6, 20021中国互联网发展史情况介绍(开场白)概况:本次关于中国互联网发展史的情况介绍由本团队担任,介绍分为4个板块,了解什么是互联网,互联网是怎么诞生、发展的。

了解中国互联网的发展。

了解互联网在美国发达国家的发展及应用。

今天的我们是怎么利用互联网互联网给我们的生活带来了怎样的改变。

分别有组员依次介绍。

让我们穿越一下,回到19世纪50年代,看看那时的人们是怎么创造出互联网并应用互联网。

了解什么是互联网,互联网是怎么诞生、发展的。

了解中国互联网的发展。

了解互联网在美国发达国家的发展及应用。

今天的我们是怎么利用互联网互联网给我们的生活带来了怎样的改变。

什么是互联网打个比方,互联网就是高速公路,网站就是连接各高速公路的城区,电脑就是汽车,人就是司机,信息就是南来北往的货物。

互联网,即广域网、局域网及单机按照一定的通讯协议组成的国际计算机网络。

是全球最大的、开放的、由众多网络和计算机通过电话线、卫星及其他远程通信系统互连而成的超大型计算机网络,也称为国际互联网,英语为internet,中文译名为“因特网”。

互联网的起源:商务概论第19页。

互联网的发展阿帕网(APPANet)------以太网(Ethernet)-------TCP/IP协议--------“word wide web”万维网互联网的诞生在1950年代,通信研究者认识到需要允许在不同计算机用户和通信网络之间进行常规的通信。

这促使了分散网络、排队论和封包交换的研究。

而美国为了能在爆发核战争时保障通信联络,所以建立了阿帕网。

1960年美国国防部国防前沿研究项目署(ARPA)建立的ARPA网引发了技术进步并使其成为互联网发展的中心。

插入人物介绍:利奥纳德·科仑洛克他在其博士论文中最早用排队论证明分组交换网络的优越性(1961)。

并在1969年12月,参与了美国四所大学使用接口消息处理器(IMP)建立起阿帕网。

中国网络发展史中国互联网的产生虽然比较晚,但是经过几十年的发展,依托于中国民经济和政府体制改革的成果,已经显露出巨大的发展潜力。

中国已经成为国际互联网的一部分,并且将会成为最大的互联网用户群体。

纵观我国互联网发展的历程,我们可以将其划分为以下4个阶段:一、从1987年9月20日钱天白教授发出第一封E-mail开始,到1994年4月20日NCFG 正式连入Internet这段时间里,中国的互联网在艰苦地孕育着。

它的每一步前进都留下了深深的脚印。

二、从1994-1997年11月中国互联网信息中心发布第一次《中国Internet发展状况统计报告》,互联网已经开始从少数科学家手中的科研工具,走向广大群众。

人们通过各种媒体开始了解到互联网的神奇之处:通过谦价的方式方便地获取自己所需要的信息。

三、 1998-1999年中国网民开始成几何级数增长,上网从前卫变成了一种真正的需求。

一场互联网的革命就这么在两年的时间里传遍了整个中华大地。

对于IT业来说,这是个追梦的年代这个时候到处都充斥着美梦成真的故事。

四、对于进入2000年的中国IT业来说,梦想已不再那么浪漫了,尽管跨入新千年的天仍然是互联网的天,但这片天空中已飘起了阵阵冷雨,让为网而狂的人们分明感到了几许凉意……"第一"的年代正如从0开始后必然是1一样,中国网络时代自1994年从零开始以后,就不停地产生着"第一",因为这是一个创新的年代。

让我们通过这些第一记住这个时代。

1、中科院高能物理研究所的IHEPNET与互联网络的连通,迈出了中国和世界各地数百万台电脑的共享信息和软硬件的第一步。

边疆也因此而成为我国第一家进入Internet的单位。

2、中国的第一批互联网使用者是全国一千多名科学家。

3、高能所提供了中国第一套万维网服务器。

4、 1994年5月15日,中国科学院高能物理研究所设立了国内第一个WEB服务器,推出中国第一套网页,内容除介绍我国高科技发展外,还有一个栏目叫"Tour in China"。

山西省忻州市河曲县事业编考试职业能力测试每日一练带答案解析(21、单选题现在到人才市场应聘的人多,但______,用人单位要找到真正能胜任工作的人也不容易。

填入画横线部分最恰当的一项是_____。

A:目不暇接B:鱼龙混杂C:良莠不齐D:鳞次栉比2、单选题_____发出了中国第一封电子邮件,从此揭开了中国人使用Internet的序幕,代表中国正式注册登记了中国的顶级域名CN,改变了中国CN顶级域名服务器放在国外的历史,被誉为“中国互联网”之父。

A:李彦宏B:杨致远C:钱天白D:张朝阳3、单选题新形势下加强党的建设,必须牢牢把握一条主线,即牢牢把握加强党的_____建设、先进性和纯洁性建设。

A:反腐倡廉B:执政能力C:思想作风D:干部队伍4、多选题民事责任归责原则有_____。

A:违法归责B:无过错归责C:公平归责D:过错归责5、单选题十一届全国人大代表中,工人、农民和知识分子代表占39.97%,解放军代表占8.99%,干部代表占33.16%,民主党派和无党派爱国人士代表占15.44%。

此外,还包括香港特区、归国华侨等方面的代表。

这充分体现出我国_____。

A:社会主义民主权利具有真实性B:社会主义民主权利具有阶段性C:社会主义民主主体具有广泛性D:社会主义民主主体具有平等性6、多选题怀特在其著作的《行政学导论》中,最早把复杂的行政要素归纳为哪几部分_____A:组织原理B:人事行政C:财务行政D:行政法规7、单选题辩证唯物主义认识论首要的基本观点是_____。

A:物质第一性、意识第二性的观点C:对立统一的观点D:实践的观点8、单选题根据宪法和组织法的规定,下列有权制定地方性法规的机关是_____。

A:成都市某区人民代表大会B:四川省人民政府C:中共成都市委D:成都市人民代表大会9、单选题除了特殊情况,一般不采取生产配额,因为配额造成的结果是_____。

A:损害了消费者的权益B:形成了不公平竞争C:影响了他人的消费D:提高了产品价格10、单选题“机关领导人在文件正本上签名”属于办文工作中的_____。

正确错误2.1946正确错误3.应该通过立法的形式来推动政府的数据开放。

正确错误4.借助互联网正确错误5.在当今时代,数据围绕模型和程序转。

正确错误6.信息资源整合与汇聚是把双刃剑。

正确错误7.大数据时代,黑客对数据由原来的破坏变成了窃取和利用。

( )正确错误8.2004在美国进行了一次无人驾驶汽车的拉力赛,车速还没有骑自行车快。

( )正确错误9.数据量越大信息越全面,对于分析结果就越好。

( )正确错误10.大数据越多,我们的思维就越全面。

( )正确错误11.大数据对规律的挖掘要以片面性作为代价。

( )正确错误12.由大数据发展所引领的信息经济对传统的商品和贸易模式带来非常大的变革和冲击,甚至是颠覆。

( )正确错误13.1994年4月20号的时候,我们中国实现了与互联网的全功能连接,被国际上正式承认为有互联网的国家。

( )正确错误14.1990年10月,我们国家正式注册了顶级的域名,就是我们现在经常用的.cn 这样一个域名,开通了使用自己域名的Internet电子邮件。

( )正确错误15.物联网与互联网是两种不同的网络。

( )正确错误16.实施共建“一带一路”倡议,发起创办亚洲基础设施投资银行,设立丝路基金,举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人北京峰会、金砖国家领导人杭州会晤、亚信峰会。

( )正确错误17.脱贫攻坚战取得决定性进展,七千多万贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从百分之十点二下降到百分之四以下。

正确错误18.习近平总书记关于中国特色大国外交战略提出,要打造人类命运共同体必须以多元性和多样性为和平发展动力源泉。

( )正确错误19.新时代中国特色社会主义思想,明确中国特色社会主义最本质的特征是人民利益为根本出发点。

( )正确错误20.在现阶段,我国社会的主要矛盾,是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。

( )正确错误二、单项选择(每题2分)21.被称为“大数据之父”的是()。

中国计算机报/2009年/9月/14日/第011版新中国成立六十周年纪念特刊“六十个瞬间”1987年9月20日中国第一封电子邮件成功发出1987年9月,CANET(中国学术网)在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,并于9月14日发出了中国第一封电子邮件:“Across the Great Wall we can reach every corner in the world.(越过长城,走向世界)”,揭开了中国人使用互联网的序幕。

这封电子邮件是通过意大利公用分组网ITAPAC设在北京的PAD机,经由意大利ITAPAC和德国DATEX-P分组网,实现了和德国卡尔斯鲁厄大学的连接,通信速率最初为300bps。

原中国兵器工业计算机研究所所长李澄炯在接受媒体采访的时候回忆道,“从1986年开始,我们研究组就在一台西门子7760大型计算机上做方案设计和实验。

那时候也没有Internet的概念,在计算机应用方面,发达国家对我们心存戒备,重要设备、技术都不向我们开放,计算机软硬件不兼容的问题非常突出。

直到1987年7月份,卡尔斯鲁厄大学的维纳・措恩教授从德国带过来可以兼容的系统软件,我们研究所的计算机才具备了与国际网络连接和发送电子邮件的技术条件。

”1987年9月,CANET在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,邮件发送的条件基本具备。

1987年9月14日晚,在北京车道沟10号中国兵器工业计算机应用技术研究所的一栋小楼里,13位中、德科学家围在一台西门子7760大型计算机旁进行电子邮件的试验发送。

维纳・措恩在接收邮件的地址里输入了包括自己在内的10位德国科学家的电子邮箱地址。

邮件的内容是由英文和德文两种文字书写的,内容是李澄炯教授提议的“越过长城,走向世界”。

维纳・措恩敲下了回车键开始发送。

他坐在那里一动不动地等信号,可是怎么等,也没等回来。

大家开始重新检查计算机软件系统和硬件设施,后来发现是一个数据交换协议有点小漏洞,导致邮件未发出去。

1986年8月25日:中国第一封电子邮件发出的那一刻作者:来源:《百科知识》2019年第09期1986年8月25日11点11分,中国第一封电子邮件从北京信息控制研究所发出,邮件的撰写者和发送者是中国科学院高能物理所(以下简称高能所)的科学家吴为民,接收者是欧洲核子研究中心(位于瑞士)的诺贝尔奖获得者杰克·斯坦伯格。

这封电子邮件开启了中国科学家与国际科学界交流的新窗口,也为中国网络通信技术的发展打下了坚实基础。

如果你通过搜索引擎查找“中国第一封电子邮件发出时间”,结果可能是:“1987年9月14日,由北京应用技术研究所发往德国的内容为‘越过长城,走向世界’,通信速率为300bps的电子邮件,是中国第一封电子邮件。

”其实,这封邮件比吴为民发送的邮件要晚整整一年,而且吴为民发出的电子邮件的速率为560bps,比1987年发出的邮件速度更快。

2006年,吴为民找到了20年前欧洲核子研究中心计算机部的备份数据磁带,并请专门的技术员帮助解读;同时,吴为民还查阅了许多历史档案,整理出一批原始资料,进一步证实了1986年8月25日他发给斯坦伯格教授的那封电子邮件,的确是中国境内发出的第一封电子邮件。

20世纪80年代,改革开放之后的中国向世界打开了大门,前沿的科学研究也越来越趋于国际化,中科院高能所的青年科学家们也参与了很多国际交流活动。

吴为民就是在这些活动中认识了欧洲核子研究中心的杰克·斯坦伯格教授,并加入了ALEPH国际合作组织,成为中国ALEPH组的组长。

斯坦伯格教授认为中国ALEPH组与欧洲核子研究中心的迅速通信是十分必要的,他对吴为民讲:“为民,要设法建立联通ALEPH与高能所的计算机网络。

在中国的土地上,要做出物理成果,计算机网络通信是必不可少的。

”可是1984年的高能所不仅没有计算机网络,连台像样的计算机都没有,建立远程网络通信可谓天方夜谭。

当时,高能所的模拟计算工作还要借用水电科学院的M-160计算机,于是,吴为民决定申请开发远程终端。

中国计算机发展史略(1956-2006)1956年周恩来总理亲自提议、主持、制定我国《十二年科学技术发展规划》,选定了“计算机、电子学、半导体、自动化”作为“发展规划”的四项紧急措施,并制定了计算机科研、生产、教育发展计划。

我国计算机事业由此起步。

1956年3月,由闵乃大教授、胡世华教授、徐献瑜教授、张效祥教授、吴几康副研究员和北大的党政人员组成的代表团,参加了在莫斯科主办的“计算技术发展道路”国际会议。

这次参会可以说是到前苏联“取经”,为我国制定12年规划的计算机部分作技术准备。

随后在制定的12年规划中确定中国要研制计算机,批准中国科学院成立计算技术、半导体、电子学及自动化四个研究所。

1956年8月25日我国第一个计算技术研究机构──中国科学院计算技术研究所筹备委员会成立,著名数学家华罗庚任主任。

这就是我国计算技术研究机构的摇篮。

1956年,夏培肃完成了第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作,同时编写了中国第一本电子计算机原理讲义。

1957年,哈尔滨工业大学研制成功中国第一台模拟式电子计算机。

1958年8月1日我国第一台小型电子管数字计算机103机诞生。

该机字长32位、每秒运算30次,采用磁鼓内部存储器,容量为1K字。

1958年我国第一台自行研制的331型军用数字计算机由哈尔滨军事工程学院研制成功。

1959年9月我国第一台大型电子管计算机104机研制成功。

该机运算速度为每秒1万次,该机字长39位,采用磁芯存储器,容量为2K~4K,并配备了磁鼓外部存储器、光电纸带输入机和1/2寸磁带机。

1960年,中国第一台大型通用电子计算机──107型通用电子数字计算机研制成功。

1964年我国第一台自行研制的119型大型数字计算机在中科院计算所诞生,其运算速度每秒5万次,字长44位,内存容量4K字。

在该机上完成了我国第一颗氢弹研制的计算任务。

1965年,中国第一台百万次集成电路计算机“DJS-?”型操作系统编制完成。

翻过长城,走向世界!回望中国第一封电子邮件发出30年作者:来源:《作文与考试·高中版》2017年第35期车道沟十号院中一座树木掩映的小楼,就是中国兵器工业计算机应用技术研究所所在地。

30年前的9月20日,中国第一封电子邮件从这里发出——“Across the Great Wall ,we can reach every corner in the world.”(“翻过长城,我们就能到世界任何地方”)。

这是西方世界第一次通过互联网听到中国的声音。

“翻过长城”,既是中国走向世界的前提,但又何尝不是世界走向中国的前提呢。

正如今天有媒体报道的那样,30年前,“那时候没有Internet的概念,在计算机应用方面,发达国家对我们心存戒备,重要设备、技术都不向我们开放,计算机软硬件不兼容的问题非常突出”。

直到1987年7月,根据“中德计算机网络领域内的合作协议书”而参与建立中国兵器工业计算机应用技术研究所和德国卡尔斯鲁厄大学之间的计算机点对点联系项目的一名德国教授“翻过长城”,带过来可以兼容的系统软件,中国兵器工业计算机应用技术研究所的计算机才具备了与国际网络连接和发送电子邮件的技术条件。

不过,“翻过长城”之路并非平坦。

有报道称,实际上,在1987年9月14日晚上,参与中德合作项目组的成员就尝试发送第一封邮件,期间经过一些波折,“不管如何,最后的时刻终于到来了:星期日,9月20日,20:55,准备好的第一封邮件成功地发送到了卡尔斯鲁厄,然后从这发送到了其他网络”。

由此,“中国兵器工业计算机应用技术研究所成为当时中国进入国际科技网的唯一入口。

通过它,北京大学、浙江大学及中科院等20多家高等院校和研究机构都陆续登入国际科技网,享用网络资源,与国外对话。

”当年这封邮件的发出,对改变中国计算机发展的国际形象,推广网络应用技术,有着至关重要的意义。

从第一封邮件起,中国互联网蹒跚起步,开始“走向世界”。

据中国互联网络信息中心的最新数据,截至今年六月,我国已经有超过2.6亿活跃电子邮件用户,邮件地址数超过20亿。

电子邮件,信,明信片的发展史电子邮件的30年发展历程:虽然电子邮件是在70年代发明的,它却是在80年才得以兴起。

70年代的沉寂主要是由于当时使用网络的人太少,网络的速度也仅为目前标准速度的二十分之一。

受网络速度的限制,那时的用户只能发送些简短的信息,根本别想象现在那样发送大量照片,到80年代中期,个人电脑兴起,电子邮件开始在电脑迷以及大学生中广泛传播开来,到90年代中期,互联网浏览器诞生,全球网民人数激增,电子邮件被广为使用。

明信片:明信片的问世,距今已有130多年的历史。

据史籍载,1865年10月的一天,有位德国画家在硬卡纸上画了一幅极为精美的画,准备寄给他的朋友作为结婚纪念品。

但是他到邮局邮寄时,邮局出售的信封没有一个能将画片装下。

画家正为难时,一位邮局职员建议画家将收件人地址、姓名等一起写在画片背面寄出,果然,这没有信封的“画片”如同信函一样寄到了朋友手里。

这样,世界上第一张自制“明信片”就悄然诞生了。

从这一点来说,明信片是艺术家和邮政职员的共同发明。

同年11月30日,在德意志邮政联合会的一次代表大会上,有人提议,为了写信方便,可以使用一种不需要套封的信件——明信。

但因代表们意见不一,此提议未被采纳。

明信片:1869年,奥地利一位博士发表文章建议,应该开发明信片,并将其列为印刷品邮件,以降低邮费价格。

奥地利邮政部采纳了他的建议。

同年10月1日,明信片在维也纳邮局正式发行。

因此奥地利成为世界上发行明信片最早的国家。

由于明信片使用简便,邮资便宜,深受人们欢迎,奥地利仅3个月就投寄了300多万张。

德国邮政部门闻讯后大吃一惊后悔不已,并于1870年7月正式发行了明信片。

紧接着,英、美、法、瑞士等国的明信片也相继问世。

我国第一套明信片由清政府发行于1896年,为竖长方型,左上角印有“大清邮政”字样、蟠龙和万年青图案,已成为今天珍贵的文史资料。

在民国16年(1927年)三月,适值交通银行开业20周年,当时的交通部为此特准发行纪念明信片一组,计4种,正面用红、绿、紫三色套印,邮图系帆船,反面则图案各异。

1998年:BBS(论坛/网络文学)“如果把整个太平洋的水倒出,也浇不熄我对你爱情的火。

整个太平洋的水全部倒得出吗?不行。

所以我并不爱你。

”1998年,台湾成功大学水利工程博士蔡智恒(网络昵称痞子蔡)在BBS上发表了个人处女作《第一次的亲密接触》,被誉为网络文学的开山之作,令网络文学热迅速在华文地区蔓延开来。

这部小说的火热程度令人咂舌,在网上被各大论坛不断转载、推荐,引起无数跟贴,痞子蔡的唯美爱情将数以万计的大学生吸引进网吧,以至于“网恋”成为当时最流行,也是让家长最头疼的社会现象之一。

《第一次的亲密接触》成为了一个标志性事件,意味着BBS作为早期第一个成熟的互联网应用正式“红动中国”,1998年也被称为互联网界真正意义上的“BBS元年”。

而事实上,早在1994年5月,国家智能计算机研究开发中心就开通了中国大陆的第一个BBS站点——曙光BBS站。

随着BBS的普及,“灌水”、“拍砖”、“顶”、“踩”、“楼主”、“沙发”等词汇也终于登堂入室,成为了一代网络流行语。

中国早期BBS的经典代表包括早期的四通利方体育沙龙论坛(新浪前身),1997年中国男足世界杯预选赛十强赛期间,网友老榕的《大连金州没有眼泪》的帖子,发在四通利方体育沙龙论坛48小时后,便获得了超过两万次的网民点击,创下了当时的历史记录。

1999年:E-mail/丁磊1987年9月,在德国维纳·措恩(Werner Zorn)教授的帮助下,王运丰教授和李澄炯博士于9月20日向德国成功发出了一封电子邮件,邮件内容为“穿过长城、走向世界”。

这是中国人发出的第一封电子邮件。

十年后的一天,一个叫做丁磊的大男孩拿着几页纸的“丰富和发展ChinaNet”的建议书,敲开了时任广州市电信局数据局局长张静君的门,后者正负责广州整体互联网建设。

同年,张静君与丁磊合作,在国内率先推出免费电子邮箱。

但这仍然不是中国的“电子邮箱元年”,时间再过了两年。

这一年,电子邮箱服务终于成为了新的互联网杀手级应用,正式进驻中国。

1987年9月20日:中国第一封电子邮件成功发出

1987年9月,CANET(中国学术网)在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,并于9月14日发出了中国第一封电子邮件:“Across the Great Wall we can reach every corner in th e world.(越过长城,走向世界)”,揭开了中国人使用互联网的序幕。

这封电子邮件是通过意大利公用分组网ITAPAC设在北京的PAD机,经由意大利ITAPAC和德国DATEX-P分组网,实现了和德国卡尔斯鲁厄大学的连接,通信速率最初为300bps。

原中国兵器工业计算机研究所所长李澄炯在接受媒体采访的时候回忆道,“从1986年开始,我们研究组就在一台西门子7760大型计算机上做方案设计和实验。

那时候也没有Internet的概念,在计算机应用方面,发达国家对我们心存戒备,重要设备、技术都不向我们开放,计算机软硬件不兼容的问题非常突出。

直到1987年7月份,卡尔斯鲁厄大学的维纳措恩教授从德国带过来可以兼容的系统软件,我们研究所的计算机才具备了与国际网络连接和发送电子邮件的技术条件。

”1987年9月,CANET在北京计算机应用技术研究所内正式建成中国第一个国际互联网电子邮件节点,邮件发送的条件基本具备。

1987年9月14日晚,在北京车道沟10号中国兵器工业计算机应用技术研究所的一栋小楼里,13位中、德科学家围在一台西门子7760大型计算机旁进行电子邮件的试验发送。

维纳措恩在接收邮件的地址里输入了包括自己在内的10位德国科学家的电子邮箱地址。

邮件的内容是由英文和德文两种文字书写的,内容是李澄炯教授提议的“越过长城,走向世界”。

维纳措恩敲下了回车键开始发送。

他坐在那里一动不动地等信号,可是怎么等,也没等回来。

大家开始重新检查计算机软件系统和硬件设施,后来发现是一个数据交换协议有点小漏洞,导致邮件未发出去。

于是他们又用了一周的时间解决了这个问题,1987年9月20日20点55分,发

送键再次按下,与上次相比这次大家都很紧张。

过了一会儿,计算机屏幕出现“发送完成”字样,众人鼓掌庆贺。

德国大学的服务器顺利收到这封邮件,并转发到国际互联网上,中国互联网在国际上的第一个声音就此发出。

几天后收到了来自法国、美国等国家的祝贺邮件。

第一个回信的是一位美国计算机教授,还有海外华人华侨、留学生发来的贺信。

至此中国可以与世界通过电子邮件进行沟通和交流了!

(中国计算机报)

第一封电子邮件复印件

邮件题目:中国发出的第一封电子邮件邮件大意:跨越长城,走向世界。

这是中国通过北京与德国卡尔斯鲁厄大学之间的网络连接,向全球科学网发出了第一封电子邮件。

2003年8月8日,中国互联网络信息中心(CNNIC)和中国互联网协会共同发布的《中国互联网发展报告》中,国内首次刊发了有关国内首封电子邮件的消息。

8月19日,记者辗转找到当时发送该邮件的参与者之一李澄炯老人,他向记者介绍了有关此邮件许多鲜为人知的故事。

这些对于今天的网民来说,也许是段神秘而有价值的记忆。

CNNIC调查神秘电邮下落16年前发送信息在德找到

去年下半年,中国互联网络信息中心的外籍高级顾问安玛莉(AnnMarie)受CNNIC委托,开始查找中国发出的第一封电子邮件的下落。

“当时有关从中国发出的第一封电子邮件的线索并不是很清晰。

”安玛莉先后多次从美国打国际长途电话向中国有关部门和专家请教、核对,但中国的官方资料中有关第一邮件的信息已无迹可寻,安玛莉只得到“邮件与德国有关”的答复。

在美国南加州信息部门的帮助下,安玛莉从上千万条数据信息中查找到,“邮件是先被发送到了德国卡尔斯鲁厄大学。

”随即,安玛莉赶往卡尔斯鲁厄大学。

在卡尔斯鲁厄大学,安玛莉见到了邮件的发送者之一措恩(Zorn)教授,并被告知,“来自中国的那封邮件仍完好保留”。

在短暂的检索之后,从中国发出的首封电子邮件真实地展现开来。

邮件副本显示,该邮件内容为

“AcrosstheGreat Wallwecanreacheverycornerintheworld.(越过长城,走向世界)”是中国兵器工业计算机应用研究所于1987年9月20日20时55分(北京时间)发出的。

安玛莉将邮件打印件带到了中国,交由中国互联网络信息中心收存。

首封邮件并无特定收件人实质内容是向世界打招呼

带着第一封邮件的打印件,记者找到了当年任中国兵器工业计算机应用研究所所长的李澄炯老人。

“那是中国兵器工业计算机应用研究所和西德巴符州政府的一个计算机国际网合作项目,发第一封电子邮件是整个研究组共同完成的。

”李澄炯老人介绍说除了自己,当时研究组成员还包括技术顾问王运丰教授(现已辞世)、德国卡尔斯鲁厄大学的措恩教授和其他同事。

从1986年开始,研究组就开始在一台西门子7760大型计算机上进行方案设计和实验。

当时国内尚未成为国际计算机数据通信网CSNET的成员,因此计算机只能先通过德国卡尔斯鲁厄大学的“中转”,与国际网络进行连接。

“而且那时候也没有internet的概念,在计算机

应用方面,发达国家对我们心存戒备,有意无意地设置一些…壁垒‟,计算机软硬件难以兼容的问题非常突出。

”直到1987年7月份,措恩教授从德国带过来可兼容的系统软件,研究所的计算机才具备了与国际网络互联及发送电子邮件的技术条件。

9月14日晚间,大家聚拢在“7760”周围,开始进行电邮的试验发送,并在邮件上方标明“testing”(测试)字样。

李澄炯提出邮件内容用“越过长城,走向世界”,他认为“这符合当时中国实际发展状况。

”随后,措恩教授按照该内容,在计算机显示屏上快速地敲下了英文邮件。

但是,几次发送,计算机均显示发送失败。

专家们不得不对计算机的系统和硬件设施进行重新检查确认,这一过程花了近一周时间。

1987年9月20日,研究组准备再次向国际计算机网络发送电子邮件“越过长城,走向世界”。

“这是一封没有特定收件人的邮件。

”李澄炯说,该邮件的作用就相当于一个“网络寻呼”,希望外界收到来自中国计算机网络的声音。

20时55分,随着键盘被敲击发出的最后一声“吧嗒”,计算机屏幕上闪出“发送完成”字样。

世界各地祝贺邮件纷至沓来成功对话提升中国网络形象

“这意味着中国将可以直接和欧美各国以及太平洋地区的几乎所有大学和研究中心通讯和交换信息了。

”李澄炯说,电子邮件发送成功之后接下来的几天,研究所不断收到了来自法国、美国等国家的回复邮件,其中还有海外华人华侨、留学生发来的贺信,也有外国朋友有益的建议和联通意愿。

后来,王运丰教授还因此获得了德国总统颁发的大十字勋章。

与国际计算机网络连接成功之后,中国兵器工业计算机应用研究所成为当时中国进入国际科技网的唯一入口。

通过这个入口,北京大学、浙江大学及中科院等20多家高等院校和研究机构,都曾登录国际科技网,享用网上资源并交流信息。

李澄炯回忆说:“最受益的恐怕算是国家天文台了,因为搞天文研究的专家需要更经常地与国际同行进行学术交流。

”

谈起这些,该研究所另一位也已退休的专家阮任成认为:首次成功对话,其实是攻克了一个重要的国际合作课题,它对于改变中国计算机发展的国际形象,推广网络应用技术,有着至关重要的意义。

而安玛莉则形象地把王运丰等专家们称之为“取经人”,她认为是他们把网络技术引入了中国,从而使中国在相对较早的时期实现了与国际网络间的对话。