二轮复习:甲午战争后的中国

- 格式:ppt

- 大小:3.72 MB

- 文档页数:57

历史⼆轮专题复习近代篇板块8近代中国的觉醒与探索——甲午战争后的中国板块8 近代中国的觉醒与探索——甲午战争后的中国(对应学⽣⽤书第52页)(对应学⽣⽤书第52~53页)⼀、民族危机加深与中国⼈民的探索1.深重的民族危机(1)甲午中⽇战争①原因:明治维新后⽇本为满⾜资本主义发展需要加紧对外扩张。

②过程:1894年,⽇本在丰岛海⾯挑起战争,黄海海战中国失去对黄海制海权。

③结果:1895年,⽇本强迫清政府签订《马关条约》。

④影响:⼤⼤加深了中国半殖民地半封建化程度,列强掀起了⽠分中国的狂潮。

(2)⼋国联军侵华①原因:义和团运动危及列强在华利益。

②结果:1901年中国被迫签订《⾟丑条约》。

③影响:使中国完全沦为半殖民地半封建社会。

2.中国⼈民的探索(1)戊戌变法:1898年,维新派发动了戊戌变法,标志着政治领域的近代化开始启动。

(2)义和团运动:19世纪末,农民阶级掀起了义和团运动,提出了“扶清灭洋”⼝号,最后被中外反动势⼒联合镇压。

(3)⾟亥⾰命①1905年在⽇本东京成⽴的同盟会是近代中国第⼀个统⼀的资产阶级⾰命政党。

②1911年10⽉10⽇,发起武昌起义,清朝统治⼟崩⽡解。

③1912年1⽉1⽇,中华民国临时政府成⽴。

④1912年3⽉颁布的《中华民国临时约法》,是中国近代史上第⼀部资产阶级性质的民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

⑤意义:是中国近代史上⼀次伟⼤的资产阶级民主⾰命,推翻了中国两千多年的封建君主专制政体,传播了民主共和理念。

⼆、民族⼯业的曲折发展1.民族资本主义的初步发展:甲午战争后,清政府放宽对民间设⼚的限制,实业救国思潮兴起,商办企业数量和规模迅速扩⼤。

2.民族⼯业的短暂春天(1)背景①民国的建⽴和民国政府实⾏了有利于经济发展的政策。

②民族资产阶级受“实业救国”思潮的影响,积极投⾝于兴办实业的运动中。

③抵制⽇货、提倡国货等群众性的反帝爱国运动的有⼒推动。

④第⼀次世界⼤战期间,欧洲列强暂时放松了对中国的经济侵略。

第二编第六讲甲午中日战争后的中国-近代中国觉醒与探索一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2015·长春市高三质量监测)1895年4月以后,《申报》有关中日战争的报道中对日本国内的政治、经济和军事的正面报道开始增加,这反映了( )A.政府放宽对舆论的管控B.国人对洋务运动的反思C.民众开始关注日本文化D.报刊等传媒业迅猛发展解析:在1895年4月以后,之所以“日本国内的政治、经济和军事的正面报道开始增加”是因为甲午中日战争失败,战争的失败标志着洋务运动的破产,这引发了国人对洋务运动“中体西用”的思考,开始意识到不能只学习技术,更要学习制度,故B项正确;《申报》报道的是“日本国内的政治、经济和军事”,说明国人不是关注日本的文化,故C项错误;材料只涉及《申报》一种媒体,不能说明“报刊等传媒业迅猛发展”,故D项错误。

答案: B2.(2015·北京市东城区高三第二学期综合练习)陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中说:“辛亥革命……为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。

只有漫长的历史才能称量出这个句号的真正意义和重量。

”这一结论基于,辛亥革命( )A.建立了第一个资产阶级革命政党B.动摇了儒家思想的正统地位C.结束了国家被奴役的屈辱历史D.结束了封建君主专制制度解析:建立了第一个资产阶级革命政党不符合材料“为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号”,故A项错误;动摇了儒家思想的正统地位是新文化运动,故B项错误;辛亥革命没有改变中国半殖民地半封建社会,没有结束了国家被奴役的屈辱历史,故C项错误;根据材料“辛亥革命……为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号”可以判断。

辛亥革命推翻了两千多年封建帝制,故D项正确。

答案: D3.(2015·山东省临沂市高三5月模拟考试)“民国元年的《中华民国临时约法》在那个历史时期是一个比较好的东西,当然是不完全的、有缺点的,但它带有革命性、民主性。

潍坊一中甲午中日战争后的中国(1895—1919)——近代中国的觉醒与探索一、选择题(本大题共12小题,)1.有学者认为:“中国近代历史剧变的基本分界线,是距今一百多年前的甲午战争。

”得出这一结论的依据是甲午战争以后①中国割地赔款,丧权辱国②近代民族工业初步发展③中华民族意识的进一步觉醒④开启了制度变革的探索历程A. ①②③B. ②③④C. ①②④D. ①③④B本题主要考查甲午中日战争的影响,旨在考查再认再现相关所学的能力。

甲午战争使得中国半殖民地化程度大大加深,民族危机空前严重,以康有为、梁启超为首的资产阶级维新派主张在中国实施君主立宪制政体,极大地解放了人们的思想,故③④两项的表述正确;甲午战争后,为解决财政危机,清政府放宽了对民间设厂的限制,使得民族工业进入初步发展的阶段,有利于中国经济的近代化,故第②项的表述正确;第①项开始于鸦片战争后《南京条约》的签订,早于题目中的时间“甲午战争”,故排除。

本题应选B 项。

2.石约翰对(清季外交史料)中的“主权”二字进行统计,发现从1875年至1894年间,“主权”二字仅在每百页出现“一次”,而从甲午之后的1895年起,“主权”二字的出现频率显著增加。

这反映出A. 晚清政府坚持“天朝上国”思想B. 甲午战后中华民族意识逐渐觉醒C. 甲午中日战争是近代中国分水岭D. 西方的“主权”思想已引入中国C本题考查甲午战争相关知识,旨在考查准确解读材料和分析问题的能力。

根据材料可知,甲午之后的1895年起,“主权”二字的出现频率比以前显著增加,说明甲午中日战争是近代中国的分水岭,C正确;“晚清政府坚持‘天朝上国’思想”、“西方的‘主权’思想已引入中国”不能在材料中体现出来,排除AD;B表述错误,辛亥革命后中华民族意识逐渐觉醒。

故选C。

3.石约翰对《清季外交史料》中的“主权”二字进行统计,发现从1875年至1894年间,“主权”二字仅在每百页出现“一次”,而从甲午之后的1895年起,“主权”二字的出现频率显著增加。

高考第8讲近代中国的觉醒与探索——甲午中日战争后的中国(1894~1919年) 通史时空坐标时段特征概览一、甲午中日战争(1894~1895年)1.原因(1)根本原因:日本工业革命后需要在中国抢占商品市场,掠夺生产原料。

(2)直接原因:朝鲜东学党起义。

2.结果:中国战败,被迫签订《马关条约》。

3.影响(1)大大加深了中国半殖民地半封建化程度,民族危机空前严重。

(2)列强掀起瓜分中国的狂潮。

(3)中国各阶层展开救亡图存的斗争。

二、八国联军侵华战争(1900~1901年)1.原因(1)根本原因:资本主义国家进入垄断资本主义阶段,在世界范围内抢占殖民地。

(2)直接原因:镇压义和团运动。

2.结果:1901年,清政府被迫签订《辛丑条约》。

3.影响(1)清政府成为帝国主义统治中国的工具。

(2)中国完全沦为半殖民地半封建社会。

三、义和团运动1.背景:19世纪末,民族危机空前严重。

2.概况:义和团提出了“扶清灭洋”的口号,由山东发展到京津地区,被中外反动势力联合镇压。

3.作用:粉碎了帝国主义瓜分中国的阴谋;体现了中国人民反侵略的英勇斗争精神。

四、辛亥革命1.条件(1)经济基础:民族资本主义经济的初步发展。

(2)思想基础:孙中山提出的“三民主义”成为指导思想。

(3)组织基础:资产阶级革命团体广泛建立;1905年,全国性的资产阶级革命政党——同盟会成立。

(4)实践:各地革命党人发动的起义。

2.过程(1)武昌起义:1911年10月,武昌起义胜利,清朝统治土崩瓦解。

(2)中华民国临时政府成立:1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统,中华民国临时政府成立,以五色旗为国旗。

(3)制定约法:1912年3月颁布《中华民国临时约法》,这是近代中国第一部具有资产阶级共和国宪法性质的国家临时大法。

(4)袁世凯就任临时大总统:1912年2月,宣统帝下诏退位;3月,袁世凯在北京正式就任临时大总统。

3.意义(1)推翻封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,使民主共和的观念深入人心。

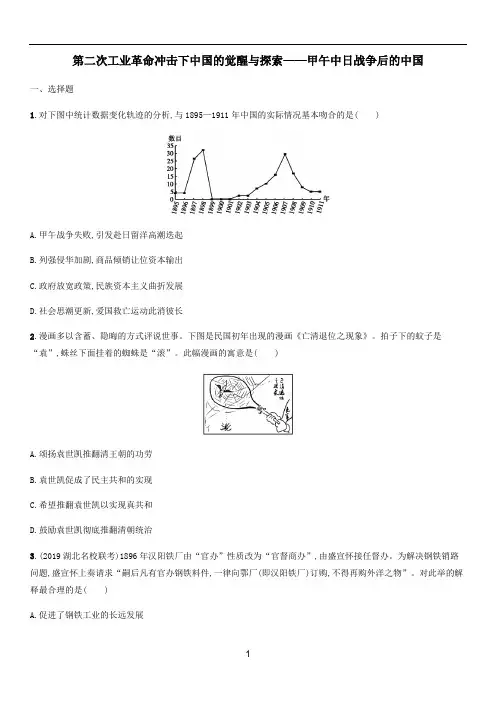

第二次工业革命冲击下中国的觉醒与探索——甲午中日战争后的中国一、选择题1.对下图中统计数据变化轨迹的分析,与1895—1911年中国的实际情况基本吻合的是( )A.甲午战争失败,引发赴日留洋高潮迭起B.列强侵华加剧,商品倾销让位资本输出C.政府放宽政策,民族资本主义曲折发展D.社会思潮更新,爱国救亡运动此消彼长2.漫画多以含蓄、隐晦的方式评说世事。

下图是民国初年出现的漫画《亡清退位之现象》。

拍子下的蚊子是“袁”,蛛丝下面挂着的蜘蛛是“滚”。

此幅漫画的寓意是( )A.颂扬袁世凯推翻清王朝的功劳B.袁世凯促成了民主共和的实现C.希望推翻袁世凯以实现真共和D.鼓励袁世凯彻底推翻清朝统治3.(2019湖北名校联考)1896年汉阳铁厂由“官办”性质改为“官督商办”,由盛宣怀接任督办。

为解决钢铁销路问题,盛宣怀上奏请求“嗣后凡有官办钢铁料件,一律向鄂厂(即汉阳铁厂)订购,不得再购外洋之物”。

对此举的解释最合理的是( )A.促进了钢铁工业的长远发展B.改变了中国的社会性质C.摆脱了列强对中国铁路修筑权的控制D.增强了民族资产阶级兴办实业的信心4.(2019湖南长郡中学调研)1914—1921年,中国面粉进口在最少时仅有0.5万担,国产面粉已能基本实现自给。

火柴也由1914年的2 384万箩减为1918年的1 334万箩,减幅达44%。

此外,搪瓷制品、精盐、酸碱、卷烟、橡胶制品等也在一定程度上实现了自给。

这反映了近代民族工业( )A.出现轻重工业比例失衡的畸形局面B.已经实现完全独立的自主发展C.基本摆脱了对外国资本主义的依赖D.从对外引进到国产替代的转变5.某条约规定:“中国认明朝鲜国确为完全无缺之独立自主……得在中国通商口岸城邑,任便从事各项工艺制造,又得将各项机器任便装运进口,只交所订进口税。

”这一条约是( )A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》6.(2019河南名校质检)袁世凯幕僚张一鏖曾说“清之亡,实亡于庚子而非亡于辛亥”,孙中山则认为庚子事变后,同情革命的舆论大增,“有志之士,多起救国之思”。

角度一甲午战争后民族危机的加深和救亡图存的政治探索1.(2018·山东省临沂市第十九中学一模)“朕今涕泪以告先庙,慷慨以誓师徒,与其苟且图存,贻羞万口,孰若大张挞伐,一决雌雄……近畿及山东等省,义兵同日不期而集者,不下数十万人。

至于五尺童子,亦能执干戈以卫社稷。

”清朝颁布的《宣战诏书》针对的是()A.英国武力占领香港岛B.英法联军攻陷广州C.日本袭击清军运兵船D.八国联军发动侵华战争[解析]根据材料“近畿及山东等省”可以看出战争发生在北方。

香港岛、广州在地理位置上不符合,排除A、B两项;C项是中日甲午战争中发生在朝鲜海域的丰岛海战,并非在中国境内,也不符合“五尺童子”参战的史实,C项排除;八国联军侵华战争主要发生在京津地区,符合材料中“近畿及山东等省”,且“义兵同日不期而集者,不下数十万人”也符合八国联军侵华战争时义和团的抗争史实,所以D项正确。

[答案] D2.(2018·福建省莆田市莆田四中、六中一模)1896年,李鸿章曾受命出使欧美,其公开所奉的训令为:“一、代表中国皇帝参加沙皇加冕典礼。

二、为俄、德、法出面干涉,因而收回辽东,向他们正式道谢。

三、向维多利亚女王和美国总统递送问候信。

四、向西方列强呼吁修订关税税则。

”实际上在每个国家都探讨了税则改革的问题。

据此可知李鸿章此次出访的主要背景是()A.联络俄英法等钳制日本B.中国民族资本主义的不断发展C.清帝国的财政陷入困境D.各国面临贸易壁垒提升的风险[解析]由材料“实际上在每个国家都探讨了税则改革的问题”可知税则修改,提高关税,增加政府的财政收入,才是其出行的主要目的,究其原因在于甲午中日战争后《马关条约》的签订,清政府财政问题日益严重,C符合题意;A、B、D均与材料无关。

[答案] C角度二19世纪末20世纪初民族工业的曲折发展3.(2018·广东省实验中学高三5月热身训练)下表为20世纪前期中国直接进口各国棉布价值百分比表。

山东省聊城市外国语学校2013届高三(新课标历史)二轮专题卷(含详解):甲午中日战争后的中国(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.罗荣渠在《现代化新论》一书中说:“在此以后,外国渗透的方式从外贸领域扩大到投资、生产、销售、金融各个领域,直接改变了原有的‘小农-手工业生产方式’,使中国在经济上和财政上都日益陷入对资本主义世界经济体系的依附地位。

”要研究这一状况产生的原因,应首选下列哪一不平等条约()A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》解析:C材料体现了西方列强对中国的经济侵略从商品输出为主到以资本输出为主的转变,《马关条约》反映了西方列强资本输出的要求。

A.基督教与太平天国运动B.甲午战争及其影响C.西化思想与洋务运动D.近代中国经济的工业化解析:B朝鲜东学党起义是甲午战争的导火线,在甲午战争中北洋海军全军覆没,甲午战争后,清政府鼓励实业,民族工业有了初步发展。

3.据1900年12月8日《中外日报》载:“推本言之,有守旧,而后有训政,而后有废立,有废立,而后有排外。

”“义和拳者,非国事之战争,乃党祸之战争也。

”材料认为义和团()A.卷入清朝上层的权力争斗中B.具有笼统“排外”的斗争特点C.把斗争的矛头指向西方传教士D.拥护慈禧集团的“正统”地位解析:A根据题干提供的信息“乃党祸之战争也”,这里是指义和团运动陷入清政府内部的帝党(支持光绪皇帝)和后党(支持慈禧)的政治斗争中。

4.1911年底,孙中山从海外归来,被南方“独立”各省代表推举为中华民国临时大总统。

“临时”从本质上体现了()A.革命党对袁世凯争夺总统权力的退让B.革命党民主共和的精神C.孙中山不计较个人名利的高尚品质D.中华民国政权的不稳定解析:B资产阶级革命派主张实行民主共和制,总统是通过选举产生。

而当时孙中山不是通过选举产生,故为“临时”,体现了革命党民主共和的精神。

板块五近代中国的觉醒与探索——甲午战争后的中国(时间:40分钟满分:85分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2019·河北唐山二模)1904年,中国科举史上进行最后一科会试:第一场考中国治史论五篇,体现出注重现实、着眼改革的思想;第二场考各国政治、艺学策五道,关于当时内政外交的重要问题;第三场考《四书》《五经》。

这次考试( )A.强化了知识分子对清政府的政治认同B.客观上为辛亥革命奠定人才基础C.充分暴露了清末科举改革的虚伪面目D.折射了中国政治近代化的艰难努力解析:D 某种程度上,科举考试试题是社会现实的反映,并非“虚伪”,考《四书》《五经》反映了清政府固守封建道德,折射出中国政治近代化的艰难;考中国治史论和各国政治、艺学策则体现了中国政治近代化的努力,D项正确,A、C两项错误。

辛亥革命的人才基础为留学生,并非科举学子,B项错误。

2.(2019·广东汕头二模)1898年6月,清政府宣布“废八股,兴西学”,结果在民间引起轩然大波,三个月后清政府恢复八股。

1901年清政府再次宣布废除八股取士,民间反对声浪却大不如前,八股取士得以废除。

这一变化说明( )A.侵华战争激发了国人救亡意识B.变法图存成为统治阶层共识C.西学赢得知识阶层的广泛认同D.中体西用思想成为社会主流解析:A 1901年八国联军侵华战争中国战败,被迫签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会,民族危机空前严重,国人救亡意识增强,因此清政府宣布废除八股取士,民间反对不强烈,故选A项;1898年戊戌变法失败,排除B项;材料主旨是清政府宣布废除八股取士由反对较多到反对较少,没有体现西学得到广泛认同,排除C项;“中体西用”指用西方先进的生产技术来维护中国君主专制制度和纲常名教,是洋务派的指导思想,这与题意不符,排除D项。

3.(2019·清华大学能力诊断性测试)《拳事杂记》记载:“团匪起时,痛恨洋物,犯者必杀无赦”;联军入京后,则一变为“西人破帽只靴,垢衣穷裤,必表出之”。