小学经典诵读校本课程

- 格式:doc

- 大小:76.50 KB

- 文档页数:19

目录第一单元 三字经(节选)人r én 之zh ī初ch ū------------------------4 苟ɡǒu 不b ù教ji ào ------------------------5 昔x ī孟m èn ɡ母m ǔ------------------------6 窦d òu 燕y àn 山sh ān ------------------------7 养y ǎn ɡ不b ù教ji ào ------------------------8 子z ǐ不b ù学xu é------------------------9 玉y ù不b ù琢zhu ó------------------------10 为w éi 人r én 子z ǐ------------------------11 香xi ān ɡ九ji ǔ龄l ín ɡ------------------------12 融r ón ɡ四s ì岁su ì------------------------13第一课 第二课 第三课 第四课 第五课 第六课 第七课 第八课 第九课 第十课 第二单元 弟子规(节选)第一课 第二课 第三课 第四课 第五课弟d ì子z ǐ规ɡu ī------------------------15 父f ù母m ǔ呼h ū------------------------16冬d ōng 则z é温w ēn ------------------------17 事s h ì虽s u ī小xi ǎo------------------------18 亲q īn 所s u ǒ好h ǎo ------------------------19目录第六课第七课第八课第九课第十课亲qīn有yǒu过g uò-----------------------20 亲qīn有yǒu疾jí------------------------21 兄xiōng道dào友yǒu------------------------22 或h uò饮yǐn食s hí------------------------23 称chēng尊zūn长zhǎng------------------------24第三单元古诗第一课第二课第三课第四课第五课第六课第七课第八课第九课第十课望wànɡ天tiān门mén山shān------------------------26 绝jué句jù------------------------28四sì时shí田tián园yuán杂zá兴xīnɡ---------------30乌wū衣yī巷xiànɡ------------------------32咏yǒnɡ柳liǔ------------------------34山shān行xínɡ----------------------------36暮mù江jiānɡ吟yín------------------------38鹿lù柴zhài------------------------40江jiānɡ雪xuě---------------------------42惠huì崇chónɡ《春chūn江jiānɡ晓xiǎo景jǐnɡ》-------------44(节选)天门山: 位于安徽省和县与芜湖市长江两岸, 在江北的叫西梁山, 在江南的叫东梁山。

经典诵读校本课程教案

经典诵读是一种重要的课程教学内容,它旨在通过学生的朗读和理解经典文学作品来培养学生的语言表达能力、情感体验能力和文学素养。

校本课程教案是指根据学校的实际情况和教学目标,教师自行设计的教学计划和教学活动安排。

在设计经典诵读的校本课程教案时,教师通常会考虑以下几个方面:

首先,教师需要充分了解学生的年龄特点、兴趣爱好和学习能力,根据学生的实际情况确定教学内容和教学方法。

针对不同年龄段的学生,教师可以选择不同难度和风格的经典文学作品,以便更好地激发学生的学习兴趣和阅读欲望。

其次,教师需要结合经典诵读的特点,设计丰富多彩的教学活动,如朗诵比赛、角色扮演、情境再现等,以帮助学生更好地理解和体验经典文学作品的情感内涵和艺术魅力。

同时,教师还应该注重引导学生进行深入的文学阅读和思考,通过讨论、写作等方式,引导学生深入挖掘经典作品的内涵,培养学生的批判性思维和创造性思维能力。

最后,教师还需要结合课程教学大纲和学校的教学要求,合理安排经典诵读的教学进度和教学内容,确保教学目标的达成和教学效果的提高。

总之,设计经典诵读的校本课程教案需要教师充分考虑学生的实际情况和教学要求,合理安排教学内容和教学活动,以促进学生全面发展和素质提高。

学校六年级上学期经典诵读校本教材第一节传承古训(增广贤文)内容提要观今宜鉴古,无古不成今。

知己知彼,将心比心。

酒逢知己饮,诗向会人吟。

相识满天下,知心能几人?《增广贤文》最能征服人心的是它的内容。

这部数千字的妙文,以格言的形式讲述了对人际关系的看法,介绍了待人接物的经验、读书的情趣,告诫后辈勤奋有志向。

书中那些精辟的语句绝非凭空而谈、信口雌黄,而是对中国人处世经验、智慧和原则的总结,因此具有很强的说服力,这正是它的生命力所在。

第1课 勤奋与志向●人无远虑,必有近忧。

●枯木逢春犹再发,人无两度再少年. ●不患老而无成,只怕幼而不学。

●若不登高望,谁信东流海样深. ●见者易,学者难。

莫将容易得,便作等闲看。

●如果一个人没有长远的打算,那么眼前就一定有麻烦。

●已经枯萎的树木等到了来年的春天还会再次发芽,可是人生只有一次,年轻的时光虚度了,就再也弥补不了了.●不怕老的时候一事无成,就怕少年时代不发奋刻苦。

●当初若不是去登高望远,后来怎知东海的浩瀚。

●看着容易,学起来就难了。

不要以为容易得到,就把它视为等闲之文意详解 品味经典物。

爱迪生说:“天才等于百分之九十九的汗水加百分之一的灵感。

”孔丘说:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”看来志向与勤奋是我们走向成功的奠基石。

陈胜的鸿鹄之志陈胜年轻的时候,曾经同别人一起被雇佣耕地。

(有一天)陈胜停止耕作走到田畔高地上(休息),因失望而叹息了很久,说:“如果(有朝一日我们谁)富贵了,不会(互相)忘记。

”雇工们笑着回答说:"你是个被雇佣耕地的人,哪来的富贵呢?" 陈胜长叹一声说:"唉,燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!故事长廊心灵驿站你知道陈胜是谁吗?第2课 读书与情趣● 学在一人之下,用在万人之上. ●书中自有千钟粟,书中自有颜如玉。

●十载寒窗无人问,一举成名天下知. ●积金千两,不如多买经书. ● 读书须用意,一字值千金.●学习可以让我们的地位显赫,居于一个人的地位之下,千万人的地位之上。

经典诵读》校本课程纲要经典诵读是一门校本课程,旨在让三到五年级的学生通过诵读中国传统经典,领悟中华五千年文化的独特魅力,感受先贤的哲思和智慧。

这门课程能够提高学生的人文修养,积淀他们的文化功底,让学生打好传统文化的根基。

同时,经典诵读也能够关注学生健全的人格发展,丰富学生生活,发展学生个性特长,形成良好的行为惯和良好道德情操。

课程内容包括弟子规、三字经、诗经、论语、笠翁对韵、声律启蒙和千字文。

教学实施措施包括鼓励学生在家里每天诵读20-30分钟,取得家长的支持,充分利用周三社团活动时间进行诵读内容的指导研究,以吟诵、表演、演讲、知识竞赛等形式来指导学生研究,设立“经典诵读之星”等。

同时,课程实施原则是模糊性原则,即在诵读中不求甚解,只要求学生熟读成诵,能够积累一定的经典篇章。

原则:在诵读经典过程中,遵循差异性原则,允许学生个体间存在一定的差异性,分层次、有区别要求。

同时,鼓励学生在规定阶段完成规定内容外,诵读更多的经典,并给予相应的评价和鼓励,营造鼓励性氛围。

循序渐进原则也很重要,诵读内容由浅入深,篇幅由短而长,篇章有耳熟能详的篇章到有一定难度的篇章。

这样的坡度设计有利于学生克服畏难情绪。

研究方式方法:通过经典诵读,培养学生诵读能力和感受语言的能力,积淀文化底蕴。

同时,用经典范本中的要求来规范自己的言行,形成良好的行为惯和良好道德情操。

在欣赏朗读经历中,学生可以掌握研究方法;在教学过程中,也可以感悟阅读研究的方法。

正确的读书方法也很重要,在阅读经历中,让学生喜欢阅读、品味经典、提升阅读感悟。

让学生在朗读音韵和谐、朗朗上口的文本中获得语感,获得内心成长的能量。

课程评价:学生评价采用多种评价方式,根据学生兴趣、态度、诵读及获奖情况,按照优、良、合格的等次,结合学生自评、班级互评、教师点评,及时推广和宣传典型。

教师评价按学校要求按进度完成教学任务,教学有准备,有督促学生自主研究的措施,效果好。

根据实际情况,纳入教师的业绩考核。

小学二年上册校本课程目录第一章儿童诗—————(页—页)第二章共读书目推荐——(页—页)第三章古诗必背————(页—页)第四章传统文化经典诵读(页—页)第五章走进周恩来———(页—页)第一篇章儿童诗引言儿童诗是指以儿童为对象的,符合儿童的心理和审美特点,使用最富于感情、最凝练、有韵律、分行的语言来表情达意的一种艺术形式。

儿童诗必须符合儿童年龄特征,是儿童喜闻乐见的。

儿童诗要分行,有诗味,不在于长短。

它具有饱满的儿童情感、丰富的儿童想象、新颖巧妙的构思、凝练形象的语言、童稚优美的意境等特点。

儿童诗可以通过不同的形式呈现出来:诗和图画——好看的诗;诗和数字――好玩的诗;诗与拟人――有趣的诗;诗与联想――创造性的诗;诗与节奏――音乐性的诗;诗与灵感――巧妙的诗。

通过儿童诗走进文学,学会文学地表达,学会讲述自己的话,孩子们会发现这是一件有趣的事,也许从此他就会爱上写作。

从儿童诗中学会写作,能让童心永驻,让诗心永存。

《画》田野里,落彩霞,五彩缤纷一幅画,高梁红,举火把,玉米抱着黄金塔,豆荚荚,一都噜,谷穗好像狗尾巴。

芝麻穗,一条鞭,棉桃吐絮绣球大。

画儿美,是谁画?农民伯伯是画家!月亮和我交朋友天上,圆圆的月亮慢慢游,水中,圆圆的月亮晃悠悠。

我对着圆圆的月亮,招招手,月亮跟我一起走。

走呀走,走呀走,月亮和我交朋友,一直送我到家门口。

阳光没有声音金波阳光没有声音,阳光却能带来音乐,第一缕阳光倾泻,像金色琴弦闪烁。

鸟儿开始唱歌,叫声悠长而快乐;被照亮的露珠落下来,飞溅起五颜六色。

阳光和太阳一样从升到落,永远沉默,它像母亲养育着生命,嗨哟生命中的音乐。

我爱祖国我爱祖国爱中国的长江那奔腾不息的江水凝结着劳动人民的智慧我爱祖国爱中国的长城那连绵起伏的巨龙俯卧在中华大地上我爱祖国爱中国的每一寸国土那受人欺压的历史早已过去迎来了一个崭新的中国啊,我爱祖国第二篇章共读书目推荐二年级(上册)课外阅读推荐书目1《了不起的狐狸爸爸》罗尔德·达尔这是一篇由罗尔德·达尔写的一篇童话故事,看了这本书,你会体会到,在学习上也要有像狐狸爸爸这种坚持不懈的精神,要不断地鼓励自己多动脑筋,碰到困难不灰心,我能行,别停下,我很快会成功的!2《爱丽丝漫游奇境》(英)卡罗尔是一部被公认为世界儿童文学经典的童话,由于其中丰富的想象力和种种隐喻,不但深受各代儿童欢迎,也被视为一部严肃的文学作品。

经典诵读校本课程实施方案一、前言经典诵读,作为一门重要的教育课程,对于培养学生的语言表达能力、文化素养和审美情趣有着重要的作用。

通过经典诵读的学习和实践,学生不仅可以领略经典的魅力,感受美的力量,而且可以培养自己的语言表达能力和批判思维能力,提高自己的综合素质。

本方案旨在通过明确课程目标、制定教学内容和方法、评价与反馈等方面的规划,对经典诵读校本课程进行科学的实施。

二、课程目标1. 培养学生的经典阅读和诵读能力,增强其对经典的理解和把握能力。

2. 培养学生的声音和语言表达能力,提高其朗读和诵读的艺术水准。

3. 培养学生的审美情趣和文化素养,培养他们善于欣赏和评价经典作品的能力。

4. 培养学生的批判思维和创造力,提高他们的综合素质和学习能力。

三、教学内容根据学生年级和基本素质的不同,设置不同的经典诵读内容,包括诗歌、散文、经典名篇等不同体裁和不同难度的作品。

教学内容应根据学生的实际情况和兴趣爱好进行选择,注重经典与现代的结合,注重培养学生的阅读兴趣和阅读能力。

四、教学方法1. 教师讲授法:通过教师讲解和解读经典作品的内涵和艺术特点,引导学生理解和把握作品的核心思想和情感表达方式。

2. 学生阅读法:通过学生自主阅读经典作品,培养其独立思考和理解经典的能力,同时加强学生对于语言文字的把握和运用能力。

3. 视听辅助法:通过音频、视频等方式让学生听、看经典作品的诵读和演绎,帮助学生感受经典的魅力和美学价值,同时激发学生的学习兴趣和参与热情。

4. 情境模拟法:通过情境模拟和角色扮演等方式,让学生身临其境地体验经典作品中的情节和人物,培养学生的情感表达和情感体验能力。

五、教学评价与反馈1. 课堂表现评价:根据学生在课堂上的参与度、语言表达能力和阅读能力,进行综合评价和反馈。

2. 作品评价:评价学生的经典诵读作品的朗读效果、语音语调、情感表达等方面的表现,给予学生具体的改进意见和建议。

3. 课程评价:定期组织学生参与经典诵读比赛或演出活动,从整体上评价课程的实施效果和学生的综合素质提升情况。

经典诵读校本课程设计一、教学目标本课程旨在通过经典诵读,让学生深入感受中国古代文化的魅力,掌握一定的古文阅读能力,培养学生的文学素养和审美情趣。

知识目标:让学生熟悉并背诵一定数量的古诗词和古文,掌握基本的古文阅读技巧和方法。

技能目标:提高学生的朗诵技巧和表达能力,使学生能够自信地站在舞台上进行朗诵表演。

情感态度价值观目标:通过经典诵读,让学生更好地理解和传承中华优秀传统文化,培养学生的民族自豪感和文化认同感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括中国古代的诗词和古文。

教学大纲将按照由浅入深的顺序,安排教学内容和进度。

首先,让学生接触和熟悉基本的古诗词和古文,学习朗诵技巧和表达方法;然后,通过深入讲解和分析,使学生理解诗词和古文背后的文化和历史内涵;最后,学生进行诵读表演,提高学生的表达能力和自信心。

三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法。

包括讲授法,让学生系统地学习和掌握诗词和古文的知识;讨论法,引导学生进行思考和交流,提高学生的理解和表达能力;案例分析法,通过分析具体的诗词和古文案例,使学生深入理解其背后的文化和历史内涵;实验法,学生进行诵读表演,培养学生的实践能力和自信心。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备适当的教学资源。

包括教材,为学生提供系统的学习材料;参考书,为学生提供更多的学习资源和扩展阅读;多媒体资料,为学生提供丰富的视觉和听觉学习资源;实验设备,为学生提供诵读表演和实践的机会。

五、教学评估本课程的评估方式将包括平时表现、作业和考试等。

平时表现主要评估学生的课堂参与度和诵读表演能力,作业主要评估学生的理解和表达能力,考试则主要评估学生的知识掌握程度。

评估方式将力求客观、公正,全面反映学生的学习成果。

六、教学安排本课程的教学安排将紧凑合理,确保在有限的时间内完成教学任务。

教学进度将按照教学大纲进行,教学时间将安排在每周的固定时间段,教学地点将选择适合诵读和表演的教室。

小学校本课程《经典诵读》1、咏鹅30、江上渔者2、春晓31、梅花3、梅花32、惠崇春江晓景4、小儿垂钓33、晚春5、登鹳雀楼34、望洞庭6、鹿柴35、浪淘沙7、静夜思36、渔歌子8、古朗月行37、送元二使安西9、望庐山瀑布38、39、别董大10、早发白帝城40、蚕妇11、绝句41、陶者12、春夜喜雨42、乐游原13、绝句43、蜂14、枫桥夜泊44、元日15、游子吟45、泊船瓜州16、江雪46、泊船瓜州17、赋得古原草送别18、池上47、饮湖上初晴后雨(二)19、忆江南48、题西林壁49、夏日绝句20、悯农50、示儿21、悯农51、秋夜将晓出篱门迎凉有感22、寻隐者不遇52、晓出净慈寺送林子方23、山行53、凉州词24、清明54、宿新市徐公店25、小池55、出塞26、夜宿山寺56、芙蓉楼送辛渐27、江南春57、九月九日忆山东兄弟28、村居58、赠注伦29、所见59、黄鹤楼送孟浩然之广陵60、望天门山90、马诗61、六月二十七日望湖楼醉书62、春日91、乌衣巷63、题临安邸92、登飞来峰64、游园不值93、相思65、乡村四月94、逢雪宿芙蓉山主人66、墨梅95、过分水岭67、石灰吟96、鹿柴68、竹石69、己亥杂诗97、冬景70、三衢道中98、冬夜读收示子聿71、约客99、黄鹤楼送孟浩然之广陵72、兰溪棹歌100、浪淘沙73、长歌行101、西江月74、七步诗102、寄扬韩绰判官75、回乡偶书103、琵琶行76、过故人庄104、小儿垂钓77、鸟鸣涧105、房兵曹胡马78、秋浦歌106、送灵澈上人79、早春107、从军行80、晚春108、江畔独步寻花81、劝学诗109、入京82、画眉鸟110、华山83、金缕衣84、清平乐·村居111、易水送别85、归田园居112、鸟86、登幽州台歌113、秋夕87、山居秋暝88、滁州西涧89、观书有感哲学家菩德曼说过:“播下一个信念,你将收获一种行动;播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一个习惯,你将收获一种性格;播下一个性格,你将收获一种命运。

八一路小学经典诵读校本课程开发实施方案小吴门外,八一桥畔,清水塘边,八一路小学就坐落在这样一个有着长沙历史文化一条街之称的地方,这里是文化、革命教育基地,有着较优越的外部教育环境。

更何况长沙历来文风昌盛,三闾大夫屈原流于湘沅之地,西汉文学家贾谊谪居于此,唐有老杜写句,北海题碑,长卿作赋;宋存岳麓与城南书院,朱张会讲,一时饮马池枯,使得潇湘之地与洙泗齐名;清代王夫之的船山学社,近代湘军的文学突起……厚积的历史,馥郁的文风促使我校选择了经典诵读这一课程,增进下一代对中国悠久历史、文化等各方面的认识和了解,弘扬中华民族文化,培养其强烈的民族自豪感。

基于以上各点,我校制订了经典诵读校本课程实施方案。

一、校本课程——《经典诵读》开发的背景:一)指导思想:1、认真贯彻《基础教育课程改革纲要》的精神,确立现代教育观、课程观、质量观,利用课程分级管理的体制,优化学校课程结构,充分发挥学校及社区教育资源的功能,促进学生的发展,努力创建学校的教育特色。

2、校本课程通常是由校长、教师、学生及家长代表来决策,采用实践—评估—开发的课程开发模式,实施“问题解决”即“自下而上”的政策,以满足各种社区、学校、学生之间客观存在的差异性,因而具有一定的适应性和参与性。

3、校本课程的开发旨在通过对本校学生的需求进行科学地评估、以学校为基地,并与外部力量合作,充分利用学校内外的课程资源,开发出对学生、家长、学校乃至社区都都有积极促进作用的课程,校本课程集中体现“以学校为本”的理念,主要强调课程的开放性、民主性、参与性,强调交流与合作,尽可能地培养出有个性、有特色、学业有所长的未来人才。

4、切实贯彻中央关于“弘扬中华文化,培育民族精神”的精神,是加强“未成年人思想道德建设”重要手段,是传承中华文明的传统要求,是构建和谐社会的客观要求。

同时他也是学校教育的重要补充,是全面实行素质教育、提高我国文科教学水平的重要组成部分二)人文与地理背景:1、中华民族文化源远流长,内涵深刻,意存高远。

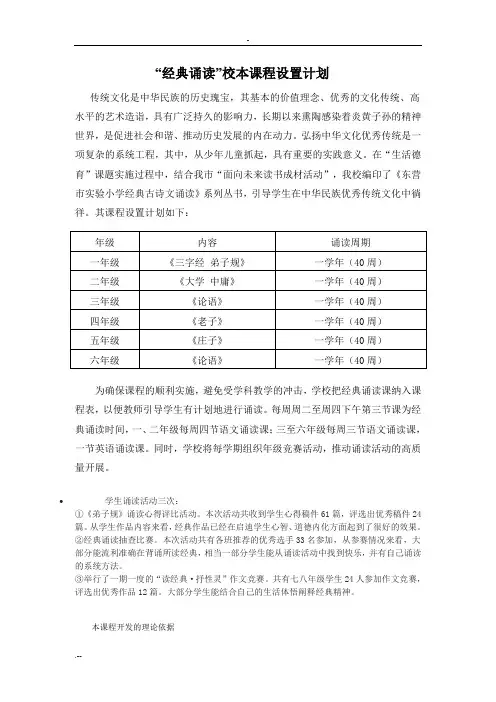

“经典诵读”校本课程设置计划传统文化是中华民族的历史瑰宝,其基本的价值理念、优秀的文化传统、高水平的艺术造诣,具有广泛持久的影响力,长期以来熏陶感染着炎黄子孙的精神世界,是促进社会和谐、推动历史发展的内在动力。

弘扬中华文化优秀传统是一项复杂的系统工程,其中,从少年儿童抓起,具有重要的实践意义。

在“生活德育”课题实施过程中,结合我市“面向未来读书成材活动”,我校编印了《东营市实验小学经典古诗文诵读》系列丛书,引导学生在中华民族优秀传统文化中徜徉。

其课程设置计划如下:为确保课程的顺利实施,避免受学科教学的冲击,学校把经典诵读课纳入课程表,以便教师引导学生有计划地进行诵读。

每周周二至周四下午第三节课为经典诵读时间,一、二年级每周四节语文诵读课;三至六年级每周三节语文诵读课,一节英语诵读课。

同时,学校将每学期组织年级竞赛活动,推动诵读活动的高质量开展。

学生诵读活动三次:①《弟子规》诵读心得评比活动。

本次活动共收到学生心得稿件61篇,评选出优秀稿件24篇。

从学生作品内容来看,经典作品已经在启迪学生心智、道德内化方面起到了很好的效果。

②经典诵读抽查比赛。

本次活动共有各班推荐的优秀选手33名参加,从参赛情况来看,大部分能流利准确在背诵所读经典,相当一部分学生能从诵读活动中找到快乐,并有自己诵读的系统方法。

③举行了一期一度的“读经典·抒性灵”作文竞赛。

共有七八年级学生24人参加作文竞赛,评选出优秀作品12篇。

大部分学生能结合自己的生活体悟阐释经典精神。

本课程开发的理论依据中华传统文化如同一个浩如烟海、博大精深的知识、思想及智慧的宝库。

与西方文化相比,中华传统文化更强调如何修德和做人,是对青少年一代进行思想道德教育非常宝贵的精神财富。

党的十六大报告更强调指出:要建立“与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系”。

“必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务,纳入国民教育全过程,纳入精神文明建设全过程,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。

博雅课程系列丛书经典诵读课程纲要(试用稿)合肥市屯溪路小学经典诵读课程纲要(试用稿)策划:陈罡主编:戴忠玲张江南姚静编委:程冰戴忠玲胡安兵胡昕瞿娇石英梅王梅(小)谢婷徐艳姚静袁圆张江南张炎前言中华文化博大精深,经典是民族精神的源头,是人类文化的瑰宝,是民族智慧的结晶,承载着圣贤伟大的思想光辉。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出“加强中华民族优秀文化传统教育和革命传统教育”、“加强以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神教育”的战略目标,明确要求继承和发扬中华优秀文化传统,领悟中华五千年文化的独特魅力,感受先贤的哲思和智慧,提高中小学生语言文化素质。

2002年8月,我校被安徽省教育厅基教处列为“儿童经典诵读工程”试点学校。

十年来老师们在引领学生诵读经典的道路上孜孜以求,学生通过日日诵读经典,浸润在经典中。

如今,十年的探索和实践凝结成这册“纲要”,旨在引导全体学生迈入经典国学的殿堂。

“童蒙养正”,经典诵读是把经典在学生心里埋下种子。

通过经典诵读让全体学生从小日日享受经典润物无声般的熏陶,从而传承美德、健全人格、陶冶情操、铸造精神、提升智力。

随着学生慢慢长大,历代文人的思想精髓,一字一句中所蕴涵的力量,会与他们形影相随,使他们博古通今、懂事明理,逐渐养成博大宽厚的思想人格,奠定底色绚丽而厚重的人生基础,并对一生产生积极的影响。

目录第一章课程的基本性质与理念一、课程的基本性质二、课程的基本理念第二章课程内容和目标一、课程内容二、课程总目标三、学段目标第一学段(1—2年级)第二学段(3—4年级)第三学段(5—6年级)第三章课程的实施建议一、课程资源二、教学建议三、评价建议第一章课程的基本性质与理念一、课程的基本性质经典诵读课程是我校学习中华民族优秀传统文化、践行“博雅精神儿童世界”的核心价值观的校本课程,是立足于学校“博雅精神英才少年”的育人目标对国家课程的有益补充。

目录第一单元 三字经(节选)人r én 之zh ī初ch ū------------------------4 苟ɡǒu 不b ù教ji ào ------------------------5 昔x ī孟m èn ɡ母m ǔ------------------------6 窦d òu 燕y àn 山sh ān ------------------------7 养y ǎn ɡ不b ù教ji ào ------------------------8 子z ǐ不b ù学xu é------------------------9 玉y ù不b ù琢zhu ó------------------------10 为w éi 人r én 子z ǐ------------------------11 香xi ān ɡ九ji ǔ龄l ín ɡ------------------------12 融r ón ɡ四s ì岁su ì------------------------13第一课 第二课 第三课 第四课 第五课 第六课 第七课 第八课 第九课 第十课 第二单元 弟子规(节选)第一课 第二课 第三课 第四课 第五课弟d ì子z ǐ规ɡu ī------------------------15 父f ù母m ǔ呼h ū------------------------16冬d ōng 则z é温w ēn ------------------------17 事s h ì虽s u ī小xi ǎo------------------------18 亲q īn 所s u ǒ好h ǎo ------------------------19目录第六课第七课第八课第九课第十课亲qīn有yǒu过g uò-----------------------20 亲qīn有yǒu疾jí------------------------21 兄xiōng道dào友yǒu------------------------22 或h uò饮yǐn食s hí------------------------23 称chēng尊zūn长zhǎng------------------------24第三单元古诗第一课第二课第三课第四课第五课第六课第七课第八课第九课第十课望wànɡ天tiān门mén山shān------------------------26 绝jué句jù------------------------28四sì时shí田tián园yuán杂zá兴xīnɡ---------------30乌wū衣yī巷xiànɡ------------------------32咏yǒnɡ柳liǔ------------------------34山shān行xínɡ----------------------------36暮mù江jiānɡ吟yín------------------------38鹿lù柴zhài------------------------40江jiānɡ雪xuě---------------------------42惠huì崇chónɡ《春chūn江jiānɡ晓xiǎo景jǐnɡ》-------------44(节选)天门山:位于安徽省和县与芜湖市长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山。

小学国学经典诵读校本课程开发与实践分析一、指导思想中华国学经典是中华文明传承数千年的重要载体,内容博大精深。

通过开展“国学经典诵读”活动,加强优秀传统文化熏陶,提高学生人文素养,培养学生做一个“腹有诗书气自华”的少年君子,并推动“书香校园”、“书香班级”建设工作深入开展。

二、目的意义1、传承中华文化。

通过开展国学经典诵读活动,初步学习、感悟优秀传统文化经典作品,使小学生从阅读经典中感受中华文化的源远流长,汲取民族精神的丰富营养,不断增强对民族优秀文化的认同与自信。

2、弘扬人文精神。

与经典同行,与圣贤为友。

在背诵中提高境界、多样内涵、开阔眼界、净化灵魂、启迪智慧,培育学生的爱国情操、崇高志向、力行人格、诚信品质等,使中华民族智慧的精华助推学生的生命崇尚,推动人与自然发展。

3、加强思想建设。

通过“国学经典诵读”教育教给学生做人的道理,提高学生的自身修养;在学生心灵中产生潜移默化的作用,陶冶其性情,开启其智慧,让学生吸取不竭的精神营养。

4、大力推进素质教育。

通过背诵开拓学生的科学知识层面,体会汉语语言的魅力,培育学生对文学的嗜好,奠定坚实的文字功底,提升自学能力,为终生发展打下基础。

三、活动内容1、背诵以中国传统节日中秋为主题的中华背诵诗文或小学教材中发生及所推荐的经典古诗词、传统意义的儒家文化经典和蒙学读物;此次背诵形式不减半,须采用普通话,人数不少于2人,不少于8人(不含演奏),严禁舞者,表演时间不少于5分钟。

2、围绕春节、元宵节辞旧迎新、团圆平安、孝老爱亲开展经典诵读活动。

向同学们经典文学作品。

每位同学选择其中一本阅读后写一篇读后感,经指导老师点评后,20xx年2月10日每班推荐3篇参评,校大队部将组织评选优秀读后感。

3、背诵以中国传统节日端午节为主题的中华背诵诗文或中小学教材中发生及所推荐的经典古诗词、传统意义的儒家文化经典和蒙学读物(例如《三字经》、《论语》等)此次背诵形式不减半,须采用普通话,人数不少于2人,不少于8人(不含演奏),严禁舞者,表演时间不少于5分钟。

卜算子·咏梅现代毛泽东风雨送春归,飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

俏也不争春,只把春来报。

待到山花烂漫时,她在丛中笑。

经典注释:1、冰:形容极度寒冷。

2、丛中笑:百花盛开时,感到欣慰和高兴。

3、犹:还,仍然。

4、俏:俊俏,美好的样子;(此处既能表现梅花的俏丽,又能表现革命者面对困难坚强不屈的美好情操。

)5、烂漫:颜色鲜明而美丽。

(文中指花全部盛开的样子)共同欣赏:梅花是中国古代文人墨客千年吟咏不绝的主题。

宋代林和靖,这位赏梅爱梅的大隐士就有不断吟唱梅花的诗篇。

以“妻梅子鹤”的感情寄寓于梅花之中,可谓爱梅之最的文人了。

毛主席在这里所据陆游咏梅词反其意而用之的《卜算子·咏梅》的确与陆游所写大相径庭。

陆游写梅花的寂寞高洁,孤芳自赏,引来群花的羡慕与嫉妒。

而主席这首诗却是写梅花的美丽、积极、坚贞,不是愁而是笑,不是孤傲而是具有新时代革命者的操守与傲骨。

中国写梅之诗不计其数,大意境与大调子都差不多;毛主席的确以一代大诗人的风范,出手不凡,一首咏梅诗力扫过去文人那种哀怨、颓唐、隐逸之气,创出一种新的景观与新的气象,令人叹为观止,心服口服。

知识链接:你还知道哪些描写梅花的诗句呢?请写几句。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香 - 卢梅坡 (宋) - 《雪梅》不要人夸好颜色,要留清气满乾坤 - 王冕 (元) - 《墨梅》寒梅最堪恨,常作去年花 - 李商隐 (唐) - 《忆梅》和风和雨点苔纹,漠漠残香静里闻 - 律然 (清) - 《落梅》来日绮窗前,寒梅著花未 - 王维 (唐) - 《杂诗》妙笔生花:你能将这首诗改写成一篇写景的小短文吗?试一试。

蝶恋花宋苏轼花褪残红青杏小。

燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

墙里秋千墙外道。

墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不闻声渐悄,多情却被无情恼。

经典注释:1、此词原为唐教坊曲,调名取义简文帝“翻阶蛱蝶恋花情”句。

又名《鹊踏枝》《凤栖梧》等。

双调,六十字,仄韵。

2、花褪残红:残花凋谢。

褪,脱去,花褪残红即花瓣落尽。

白居易《微之宅残牡丹》诗:“残红零落无人赏,雨打风摧花不全”。

“青杏”:未熟的杏子。

因颜色青绿,俗称青杏。

杏树一般四月萌芽上旬,中旬开花。

至五月上旬,杏花凋谢,青杏结于枝头。

孟元老《东京梦华录·四月八日》:“四月八日(农历)佛生日,十大禅院各有浴佛斋会,……,唯州南清风楼最宜夏夏饮,初尝青杏,乍荐樱桃,时得嘉宾,觥酬交错”。

“小”:毛本作“子”。

3、天涯:指极远的地方。

“何处无芳草”句:谓春光已晚,芳草长遍天涯。

《离骚》:“何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?”4、笑渐不闻声渐悄:墙外行人已渐渐听不到墙里荡秋千的女子的笑语欢声了。

5、多情:指墙外行人。

无情:指墙里的女子。

恼:引起烦恼。

共同赏析:宋哲宗绍圣三年(1096)作于惠州贬所,甚或更早.此词在旨趣上与贺铸《青玉案》(凌波不过横塘路)相近,均是用“香草美人”的手法抒发自己在政治上的失意心情。

此词为苏轼于惠州时所作。

写暮春景色与伤春之情,却不同于一般的伤春词,惜婉之中有豪语,以超脱的态度淡化悲愁之情,跳出了仅仅伤春的境界。

知识链接:你还知道哪些描写春天的诗句呢?请写几句。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风 - 崔护 (唐) - 《题都城南庄》狂风落尽深红色,绿叶成阴子满枝 - 杜牧 (唐) - 《叹花》春晚绿野秀,岩高白云屯 - 谢灵运 (南北朝) - 《入彭蠡湖口》春风春雨花经眼,江北江南水拍天 - 黄庭坚 (宋) - 《次元明韵寄子由》登高唐杜甫风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

经典注释:1、诗题一作《九日登高》。

古代农历九月九日有登高习俗。

选自《杜诗详注》。

作于唐代宗大历二年(767)秋天的重阳节。

2、啸哀:指猿的叫声凄厉。

3、渚(zhǔ):水中的小洲;水中的小块陆地。

鸟飞回:鸟在急风中飞舞盘旋。

4、落木:指秋天飘落的树叶。

萧萧:模拟草木飘落的声音。

5、万里:指远离故乡。

常作客:长期漂泊他乡。

共同欣赏:这一首重阳登高感怀诗,是大历二年(767)在夔州写的。

“全诗通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年飘泊老病孤愁的复杂感情,慷慨激越,动人心弦。

”前半首写登高所闻所见情景,是写景;后半首写登高时的感触,是抒情。

首联着重刻画眼前具体景物;颔联着重渲染秋天气氛;颈联抒发感情,由异乡飘泊写到多病残生;末联写白发日多,因病断酒,映衬时世艰难。

知识链接:你还知道哪些登高望远的诗呢?请写一写。

九月九日忆山东兄弟唐王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

妙笔生花:你能将这首诗改写成一篇小短文吗?试一试。

过零丁洋宋文天祥辛苦遭逢起一径,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

经典注释:1、遭逢:遭遇到朝廷选拔。

2、起一经:因精通某一经籍而通过科举考试得官。

3、干戈寥(liáo)落:寥落意为冷清,稀稀落落。

4、、风飘絮:运用比喻的修辞手法,形容国势如柳絮。

5、、雨打萍:比喻自己身世坎坷,如同雨中浮萍,漂泊无根,时起时沉。

6、惶恐滩:在今江西万安赣江,水流湍急,极为险恶,为赣江十八滩之一。

7、零丁洋:即“伶仃洋”,现在广东省中山市南的珠江口。

8、零丁:孤苦无依的样子。

留取丹心照汗青:留取赤胆忠心,永远在历史中放光。

9、丹心:红心,比喻忠心。

10、汗青:古代在竹简上写字,先以火炙烤竹片,以防虫蛀。

因竹片水分蒸发如汗,故称书简为汗青,也做杀青。

这里特指史册。

共同欣赏:这首诗是文天祥被俘后为誓死明志而作。

一二句诗人回顾平生,但限于篇幅,在写法上是举出入仕和兵败一首一尾两件事以概其馀。

中间四句紧承“干戈寥落”,明确表达了作者对当前局势的认识:国家处于风雨飘摇中,亡国的悲剧已不可避免,个人命运就更难以说起。

但面对这种巨变,诗人想到的却不是个人的出路和前途,而是深深地遗憾两年前在空航自己未能在军事上取得胜利,从而扭转局面。

同时,也为自己的孤立无援感到格外痛心。

我们从字里行间不难感受到作者国破家亡的巨痛与自责、自叹相交织的苍凉心绪。

末二句则是身陷敌手的诗人对自身命运的一种毫不犹豫的选择。

这使得前面的感慨、遗恨平添了一种悲壮激昂的力量和底气,表现出独特的崇高美。

这既是诗人人格魅力的体现,也表现了中华民族的独特的精神美,其感人之处远远超出了语言文字的范围。

知识链接:你还知道哪些爱国名句呢?请写几句。

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 - 林则徐 (清) - 《赴戍登程口占示家人》归来报名主,恢复旧神州 - 岳飞 (宋) - 《送紫岩张先生北伐》烈士暮年,壮心不已 - 曹操 (魏晋) - 《龟虽寿》黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还 - 王昌龄 (唐) - 《从军行七首·其四》位卑未敢忘忧国 - 陆游 (宋) - 《病起书怀》妙笔生花:你能将这首诗改写成一篇叙事的小短文吗?试一试。

祭黄帝陵现代毛泽东赫赫始祖,吾华肇造;胄衍祀绵,岳峨河浩。

聪明睿智,光披遐荒;建此伟业,雄立东方。

世变沧桑,中更蹉跌;越数千年,强邻蔑德。

琉台不守,三韩为墟;辽海燕冀,汉奸何多。

以地事敌,敌欲岂足;人执笞绳,我为奴辱。

懿维我祖,命世之英;涿鹿奋战,区宇以宁。

岂其苗裔,不武如斯;泱泱大国,让其沦胥。

东等不才,剑屦俱奋;万里崎岖,为国效命。

频年苦斗,备历险夷;匈奴未灭,何以家为。

各党各界,团结坚固;不论军民,不分贫富。

民族阵线,救国良方;四万万众,坚决抵抗。

民主共和,改革内政;亿兆一心,战则必胜。

还我河山,卫我国权;此物此志,永矢勿谖。

经武整军,昭告列祖;实鉴临之,皇天后土。

经典注释:1、〔赫赫始祖〕赫赫:显赫,显盛。

始祖:即最初的远祖,亦称初祖。

2、〔吾华肇造〕吾华:我中华。

肇造:始建。

《书·康诰》:“用肇造我区夏,越我一二邦以修我西土。

”《资治通鉴·唐太宗贞观二十二年》:“顾我弘济苍生,其益多;肇造区夏,其功大。

”3、〔胄衍祀绵〕胄(zhòu):即后代子孙。

参见《增韵》:裔也。

又系也,嗣也。

《左传·襄十四年》:谓我诸戎,是四岳之裔胄也。

《注》胄,后也。

衍:繁衍,衍传。

祀(sì):此指祭祀香火。

绵:绵延,不断。

此句意为:后嗣子孙繁衍不息、香火不断。

4、〔岳峨河浩〕山岳巍峨,江河浩瀚。

5、〔光被遐荒〕睿(ruì):智慧。

被:在此读 pī (音披),覆也,覆盖,义同披。

遐荒(xiá huāng):边远荒僻之地。

光被遐荒:意为:其光辉直至覆照到边远荒僻之地。

6、〔建此伟业〕指建立中华民族这一伟大事业。

7、〔世变沧桑〕世间沧桑变换。

共同欣赏:这篇祭文由毛泽东起草,毛泽东、朱德两人署名,作于1937年3月。

1937年4月5日,林伯渠受毛泽东、朱德委派,代表中华苏维埃全体人民在陕西省黄陵县黄帝陵祭陵仪式上宣读此祭文。

这篇祭文,实际上是毛泽东代表中国共产党发布的号召全民族抗战的宣言书,也是中国共产党及其领导的军民誓为抗日救亡之先驱的“出师表”。

作为中共中央授权的以专门发表党和国家文献档案和研究中共领袖人物的中央级杂志,《党的文献》在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年之际,独家首次公开发表这篇毛泽东68年前所作的《祭黄帝陵文》,具有重要的现实意义。

这篇重要的历史文献,从另外一个角度证明了中国共产党是抗日民族统一战线的领导者和中华民族伟大抗日战争的中流砥柱。

知识链接:你还知道毛泽东哪些诗词呢?能背一背吗?请选一首试一试。

四言诗朝代:现代作者:毛泽东体裁:四古春草碧色,春水绿波。

送君延安,快如之何!妙笔生花:你能将这首祭文改写成一篇现代小短文吗?试一试。

将进酒唐李白君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。

天生我材必有用,千金散尽还复来。

烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。

岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。

与君歌一曲,请君为我倾耳听。

钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。

古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。

陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。

主人何为言少钱,径须沽取对君酌。

五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。

经典注释:1、将进酒:属汉乐府旧题。

将(qiāng):请。

将进酒选自《李太白全集》。

这首诗大约作于天宝十一年(752)。

距诗人被唐玄宗“赐金放还”已达八年之久。

当时,他跟岑勋曾多次应邀到嵩山(在今河南登封市境内)元丹丘家里做客。

2、君不见:乐府中常用的一种夸语。

天上来:黄河发源于青海,因那里地势极高,故称。

3、高堂:指的是父母。

青丝:黑发。

此句意为年迈的父母明镜中看到了自己的白发而悲伤。