西游记解读

- 格式:docx

- 大小:15.48 KB

- 文档页数:5

西游记中的故事情节解读与思考1. 《西游记》简介《西游记》是中国古代小说四大名著之一,被誉为中国文学宝库中的瑰宝。

小说以唐代真实历史为背景,讲述了唐僧师徒四人前往西天取经的故事。

整部小说充满了惊险刺激、幽默诙谐、深入人心的情节,以及关于佛教理念和道德观念的探讨,被广大读者所喜爱。

2. 主要故事情节解读2.1 至尊宝诞生《西游记》一开始便引发了许多人的关注,因为主人公孙悟空给人留下深刻印象。

孙悟空作为至尊宝出世在花果山上,并且一路修炼功法变成猴王。

这个情节展示了努力、奋斗和智慧所带来的成就,告诉我们只有靠自己的努力才能超越自我。

2.2 孙悟空与白骨精的斗智斗勇在取经路上,孙悟空遇到了无数的困难和危险。

其中,与白骨精的斗智斗勇是一个经典情节。

通过这个故事,我们可以看到孙悟空机智聪明、灵活多变的一面,并且展现了他对于正义和真理的坚持。

2.3 唐僧师徒与妖怪们的相互较量西游取经路上,唐僧师徒四人与各种妖怪进行了多次较量。

这些故事情节中,展示了唐僧坚守善良信念、克服恶势力以及渡化众生的决心。

同时,也揭示了人性善恶之间的碰撞与思考。

3. 对故事情节的思考3.1 佛家思想与修行之旅《西游记》作为一部佛教题材小说,在整个故事中贯穿着佛家思想。

唐僧作为道场净土即是人间净土来给灵魂来去平安保驾护航。

唐僧师徒四人在取经过程中所遇到的磨难和困扰都是对修行的一种磨练和提醒,通过这些历程,他们最终实现了智慧和成佛。

3.2 众生皆有佛性《西游记》中,白骨精、蜘蛛精等妖怪形象给人以深刻印象。

小说通过描绘这些妖怪的内心世界,让读者认识到众生皆有佛性的观念。

这反映了一个重要思想:即使外表不同,每个人都有成为圣者的潜质。

3.3 功德与善行在《西游记》中,唐僧师徒四人所做的一切都是为了修行以及渡化众生。

通过他们不断解救百姓、克服妖魔等善行,强调了正义与道德的重要性,并告诉我们只有通过无私奉献和积累功德才能实现真正的成长和净化自己。

结论《西游记》作为中国文学经典之一,它不仅仅是一个冒险故事的集合,更是对人性、信仰、道德等问题的深入思考。

《西游记》中的主题解读《西游记》是中国古典文学的代表作之一,由吴承恩所著。

作品以唐僧带领孙悟空、猪八戒、沙僧四人西天取经的故事为主线,塑造了一系列各具特色的形象,展现出了丰富的人物形象和故事情节,同时也蕴含着深刻的主题意义。

一、追求信仰的力量《西游记》的主要主题之一便是追求信仰的力量。

作品以唐僧带领三个徒弟西去取经的故事为线索,讲述了在这一历程中,他们艰难跋涉、险象环生、困难重重,但依然坚守自己的信念,不断追求佛法的力量。

唐僧是一个好孝子,回报父母恩情,积累功德;孙悟空、猪八戒、沙僧三只妖猴,被唐僧拯救后皈依佛门,跟随唐僧修行。

二、人性的探讨《西游记》中的主题还包括人性的探讨,其中塑造的人物形象极为丰富。

其中,孙悟空是一个集智慧、勇气、坚韧、机智于一身的形象;猪八戒则是贪心、懒惰的形象,不断去追求享乐而放弃修行;沙僧则是勇猛果敢,以他的勇气和智慧,为师父和徒弟们解决各种难题。

作品中的每个形象都有其自身的特点,但每个人物都有其弱点,说明了人性的本质和复杂性。

三、艰难困境中的奋斗和拯救《西游记》中,人物们在取经的长征路上会经历各种危机、艰难困境和险阻,但他们总是坚定信念,与魔王鬼神搏斗奋勇前行,最终取得了胜利。

在经历了这样的历程之后,唐僧得到了名扬天下和广泛传颂的功德,孙悟空、猪八戒和沙僧也在征战中体验了自己的人生。

四、主题的普世价值《西游记》的主题对于当代读者,仍存在很高的普世价值。

追求信仰、坚持自身信仰,对于任何人来说都是重要的。

此外,人性和奋斗的主题也非常有启示意义,这将促使人们不断追求自我提高与完美发展,以实现自己的追求。

总结:《西游记》是一部中国古典文学中独特的代表作,塑造了丰富的人物形象和故事情节,展现出了深刻的主题意义。

作品以追求信仰的力量、人性的探讨、艰难困境中的奋斗和拯救等为主题,具有很高的普世意义价值。

期望今天的读者能够从中学习和受益,不断提升自我追求。

西游记经典故事的多重解读西游记,作为中国古代四大名著之一,被广大读者所喜爱和传诵。

它以描绘唐僧师徒四人西天取经的故事为主线,融合了浓厚的民间传说和神话元素,展示了智勇善良的主人公孙悟空等,以及与他们相互作用的各种神仙妖魔。

西游记的经典故事一直被解读和阐释,这些解读不仅基于文学艺术角度,还包括哲学思考、道德人生等等。

本文将从不同层面对西游记的经典故事进行多重解读。

一、文学艺术角度的解读从文学艺术的角度来看,西游记的经典故事被赋予了独特的艺术魅力。

每个故事都有自己的立意和意义,充满了深度和趣味。

孙悟空的形象是西游记的核心,他既是英雄,又是悲壮的英雄。

他的机智、勇敢和恶作剧使他成为万能的角色,体现了作者对人性的探索和思考。

唐僧的形象则传达了正直、善良和忍耐的价值观,是故事中众多变化与冲突中的稳定之源。

而其他角色如猪八戒、沙僧等则通过幽默和喜剧元素,为故事增添了情趣和娱乐性。

二、哲学思考的解读在西游记的故事中,贯穿着深刻的哲学思考。

其中最显著的是佛、道两种哲学思想的碰撞和融合。

唐僧师徒的取经之旅实质上是一种修行与成长的过程,通过与各种妖魔恶人斗争和磨砺,终于帮助了师徒四人实现了自己的人生修行。

这种修行的实质是对人性的探索,体现了佛教的观点,即修行者要超越欲望,解脱尘世之苦。

同时,故事中还包含了道教的思想,诸如造化弄人、无为而治等元素。

这种融合使得西游记的哲学思考更加复杂和丰富。

三、道德人生的解读西游记的故事中有许多与道德和人生观有关的元素。

其中最具代表性的是唐僧师徒四人对困境的坚持和努力。

他们在面对各种险阻和困难时,没有放弃,始终坚持自己的信念和目标。

这种坚持和努力体现了作者对人性的赞美和对正义的追求,同时也给读者传递了一种道德底线和生活态度。

西游记的故事还包含了对人性的深刻揭示和对善恶的辨析,使得读者在阅读故事的同时,也能思考和反思自己的道德选择和人生取舍。

综上所述,西游记经典故事的多重解读是合理且必要的。

西游记故事解读西游记,是中国古代四大名著之一,也是中国文化的瑰宝之一。

它是明代作家吴承恩创作的一部神魔小说,以孙悟空为主角,讲述了他和师傅唐僧、同伴猪八戒、沙僧一起取经西天的故事。

这部小说充满了惊险、冒险和幽默,在描绘人性、反映社会问题等方面有着深刻的寓意。

本文将从不同角度对西游记的故事进行解读。

角色解读首先,我们来解读几个主要角色。

孙悟空是故事的主角,他聪明机智,勇猛果敢,代表着人性的灵性和勇气。

他在取经的过程中,充满了无穷的智慧和勇气,时刻保护着师傅和同伴,克服了各种困难和妖魔鬼怪。

师傅唐僧是仁慈善良的化身,他一直坚持正道,心怀慈悲,对待每一个人都充满了宽容和理解。

猪八戒代表着贪婪和愚笨,他是一个荒唐可笑的角色,但在他的喜剧形象下,也呈现出人性的复杂和可爱之处。

沙僧是一个非常沉默寡言的角色,但他忠诚有力,用实际行动支持和帮助师傅和孙悟空。

寓意解读西游记的故事除了丰富多彩的情节,也有着深刻的寓意。

孙悟空代表着人性的天真和不服从。

他在石头山上诞生,象征着人类的原始本性。

通过师傅唐僧的教导和洗礼,孙悟空逐渐成长为一个英勇正义的战士,克服了自己的贪婪和自私,最终获得了解脱。

这表达了人性的复杂性和人类自我完善的愿望。

取经的过程中,孙悟空和他的同伴们经历了各种世俗和妖魔鬼怪的考验。

这些经历象征着人们在现实生活中所面临的各种诱惑和困境,如贪婪、傲慢、欺诈等。

通过师傅唐僧的智慧和慈悲,他们都得到了认识和改变。

这提醒了人们应当坚持正道,忍受磨难,并努力摆脱负面情绪和欲望的影响,追求精神的升华和解脱。

故事背后还有一层政治和社会寓意。

取经的旅程可以被视为一个代表着正义和和谐的旅程,而妖魔鬼怪则代表着社会中存在的邪恶势力。

这可以理解为人们与社会不公正、腐败和权力斗争的体现。

在颠沛流离的旅程中,师徒们努力跨越种族、地域和社会差异,最终实现了和平、团结与和谐。

文化传承西游记还是中国文化的重要组成部分,它通过丰富的故事情节和独特的文化符号,将中国传统价值观念和哲学思想融入其中。

西游记的全篇深度解析《西游记》是明代小说家吴承恩所著的一部长篇神魔小说,也是中国四大名著之一。

小说以取经西天为主线,讲述了孙悟空、猪八戒、沙僧和唐僧师徒四人保护唐僧取经的故事。

本篇将对《西游记》的全篇进行深度解析。

1. 主题与思想:《西游记》主要通过取经的故事,表达了作者对佛、道、儒三教的和谐相容的思想。

小说强调人性的善良与纯真,讲述了唐僧师徒四人面对各种挫折和困难时的坚持和坚忍。

通过对师徒四人的塑造,展现了人性的复杂性和人物形象的多维度。

2. 人物形象与塑造:《西游记》中的每一个角色都有鲜明的个性和形象,在文学史上有着重要地位。

孙悟空作为主角之一,形象鲜明且富有传奇色彩。

他聪明、机智,身怀绝世本领,但同时也有些骄傲自大和反叛。

猪八戒则是一个憨厚、贪吃的角色,暴燥而又可爱。

沙僧则是一个沉默寡言、忠诚可靠的形象,对师父和师兄弟忠心耿耿。

3. 故事结构与情节:《西游记》以师徒四人西天取经为线索,分为六十三回。

每回都有一个独立的事件和情节,但都贯穿在取经的主线之中。

小说情节丰富多样,既有悲剧性的故事,也有喜剧性的笑料和讽刺。

同时,小说中也融入了大量的民间传说和西方神话故事,使整个故事更加丰富多彩。

4. 语言艺术与文化内涵:《西游记》的语言艺术丰富多样,既有工整的文气,也有直接的口语表达。

小说中融入了大量的民间俚语、谚语和成语,使整个故事更富生动性和趣味性。

同时,《西游记》还融入了大量的佛教、道教、儒家等文化内涵,使读者在阅读的过程中更能体会到作者所要表达的思想与观念。

综上所述,《西游记》是一部充满思想深度和文化内涵的神魔小说。

通过对取经的故事和师徒四人形象的描写,展现了孙悟空、猪八戒、沙僧以及唐僧面对各种困难和诱惑时的品质和境界。

同时,小说中丰富多样的情节和语言艺术也给读者带来了丰富的阅读享受。

《西游记》中的主题与意义解读1. 引言1.1 概述《西游记》是中国文学的经典之作,是明代作家吴承恩所创作的一部长篇小说。

它以唐朝僧人玄奘取经西天为主线,讲述了他与孙悟空、猪八戒、沙僧等三位弟子一同历经九九八十一难,战胜各种妖魔鬼怪,最终取得真经的故事。

本文旨在探讨《西游记》中的主题与意义,并分析其对社会传承、当代读者与跨文化理解方面的重要性。

1.2 文章结构本文将分为四个部分进行论述。

首先,在第二部分中,我们将解读《西游记》中的主题,包括人物形象、修行与成长的主题以及善恶与正义的辩证关系。

其次,在第三部分中,我们将阐述《西游记》所承载的意义,包括其在社会传承中的重要性、对当代读者的启示与教育价值以及在文化交流与跨文化理解方面所做出的贡献。

最后,在结论部分中,我们将总结前文所述内容,并思考《西游记》在不同时期影响力的变化,同时探讨研究《西游记》的未来发展方向和其重要性。

1.3 目的本文的目的是通过对《西游记》中主题与意义的解读,帮助读者更加深入理解这部经典之作,并认识其在社会、文化以及个人成长方面的价值。

同时,本文也旨在探讨《西游记》对于当代读者的启示和教育价值,并强调它在跨文化交流中所扮演的重要角色。

最后,我们还将思考《西游记》在不同时期的影响力变化,以及未来研究该作品可能存在的发展方向和重要性。

以上为“1. 引言”部分内容。

2. 主题解读:2.1 西游记中的人物形象:在《西游记》中,人物形象是其中一个突出的主题。

四位主要角色:孙悟空、猪八戒、沙僧和唐僧代表着不同性格和特征,每个角色都经历了自己的成长与转变。

孙悟空作为一只猴子,他勇敢、聪明而又顽皮,随着修行的进行,他逐渐成为了一位有智慧和正直的斗战圣者。

猪八戒则是个贪吃、乖僻但善良的妖怪,通过被师父唐僧严格要求,他逐渐放下私欲,提升了自己的修行水平。

沙僧是一个忠诚而默默无闻的角色,在旅途中默默完成任务并发挥重要作用。

而唐僧则代表着纯洁善良与宽容,并在困难时刻保持坚定信仰。

《西游记》文化内涵解读

《西游记》作为中国古代四大名著之一,被誉为中国古典文学的珍宝,故事情节曲折离奇,人物形象鲜明生动。

本文将从道教文化、佛

教文化、儒家文化等多个角度解读《西游记》中蕴含的深厚文化内涵。

一、道教文化

在《西游记》中,道教文化得到了充分的体现。

道家思想强调“无

为而治”,“弱胜强”,通过悟道求仙,超然物外的修行方式。

孙悟空借

助猴毛变成七十二变,身手敏捷,武艺高强,展现出了道家修身养性,追求自由自在的特点。

而如来佛祖收编孙悟空,洗净其心性,也体现

了道家追求无为而治,强调内心净化的理念。

二、佛教文化

另一方面,《西游记》中也充分展现了佛教文化的精髓。

唐僧作为

佛门传人,执着于取经求法,一心向佛。

他带领着孙悟空、猪八戒、

沙僧四人一路上经历重重困难,但始终坚持修行,忍辱负重。

这体现

了佛教教义中的舍我其谁,以慈悲心换来大智慧的精神。

三、儒家文化

除了道教和佛教文化,儒家文化在《西游记》中也得以体现。

孙悟

空在取经路上经历种种考验后,回归佛门,最终蜕变成正果。

这展现

出了儒家“修身齐家治国平天下”的思想。

同时,唐僧携带着正统文化

的佛典前往西天,也表明了对传统文化的尊重和传承。

总体而言,《西游记》融合了道教、佛教、儒家等多元文化,通过对主人公的塑造和事件的安排,体现了中国传统文化的丰富内涵。

读《西游记》,不仅可以领略精妙绝伦的故事情节,更能够深刻理解其中蕴含的深刻文化内涵,感悟人生真谛。

名著解读西游记(文学知识点)西游记是中国古代一部家喻户晓的名著,被誉为中国古代小说的巅峰之作。

它以笔者吴承恩的独特创意和精湛的文学技巧,讲述了孙悟空、猪八戒、沙僧和唐僧师徒四人西天取经的传奇故事。

这部作品不仅仅是一部冒险故事,更是充满了深刻的哲理和文学知识点。

本文将以文学知识点为中心,对西游记进行解读。

一、人物形象的塑造在西游记中,作者塑造了许多深具个性鲜明的人物形象。

其中最为精彩的人物当属孙悟空。

他是一只石猴,聪明机智,勇猛无畏,具有超凡的能力。

他可以一跃千里,变化法术,因此被封为“齐天大圣”。

在孙悟空的形象中,我们可以看到作者对于英雄形象的塑造技巧,他通过丰富的细节描写和精妙的对话,使孙悟空成为读者心目中的英雄。

二、意象的运用意象在文学作品中起到了重要的作用,它可以让读者更加深入地理解作品的主题和内涵。

在西游记中,意象的运用非常精彩。

例如,悟空的金箍棒就是一个重要的意象。

金箍棒象征着孙悟空的勇敢和正义,它可以变大变小,轻重自如。

通过金箍棒的形象,作者向读者传递了追求自由和正义的精神。

三、象征主义手法象征主义是一种重要的文学手法,通过对于具体事物的象征意义的运用,可以使作品更加深入、更有内涵。

在西游记中,作者运用了丰富的象征主义手法。

比如,西游的旅程象征着人生的旅途,师徒四人的经历和困难都可以代表着人生中的各种挑战和阻碍。

这种象征意义的运用使得作品的意义更加深刻,给读者留下了深刻的印象。

四、对话的艺术对话是文学作品中的重要组成部分,它可以展示人物形象,推动情节发展,传达思想观念。

在西游记中,对话的艺术被展现得淋漓尽致。

比如,孙悟空与牛魔王的对话中,充满了幽默和智慧。

作者通过对话揭示了人物的性格和思想,同时也让读者在快乐的氛围中接受了更多的知识。

五、描写的技巧描写是文学作品中的重要手法,通过对于人物、环境、场景等的生动描写,可以使读者更加真实地感受到作品的魅力。

在西游记中,描写的技巧丰富多样,令人称道。

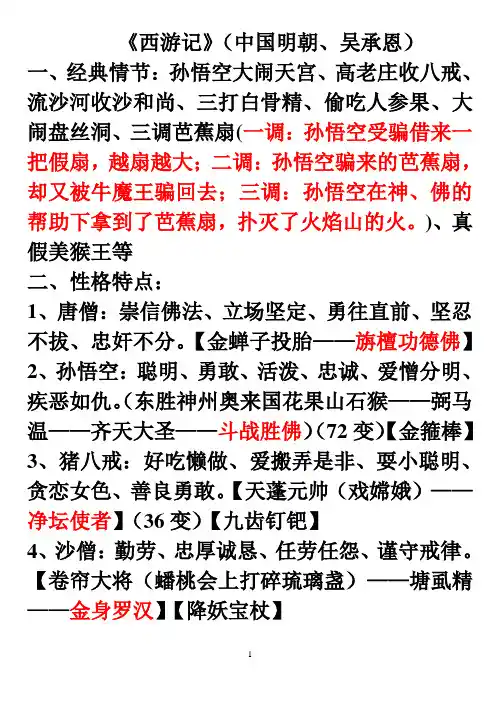

《西游记》(中国明朝、吴承恩)

一、经典情节:孙悟空大闹天宫、高老庄收八戒、流沙河收沙和尚、三打白骨精、偷吃人参果、大闹盘丝洞、三调芭蕉扇(一调:孙悟空受骗借来一把假扇,越扇越大;二调:孙悟空骗来的芭蕉扇,却又被牛魔王骗回去;三调:孙悟空在神、佛的帮助下拿到了芭蕉扇,扑灭了火焰山的火。

)、真假美猴王等

二、性格特点:

1、唐僧:崇信佛法、立场坚定、勇往直前、坚忍不拔、忠奸不分。

【金蝉子投胎——旃檀功德佛】

2、孙悟空:聪明、勇敢、活泼、忠诚、爱憎分明、疾恶如仇。

(东胜神州奥来国花果山石猴——弼马温——齐天大圣——斗战胜佛)(72变)【金箍棒】

3、猪八戒:好吃懒做、爱搬弄是非、耍小聪明、贪恋女色、善良勇敢。

【天蓬元帅(戏嫦娥)——净坛使者】(36变)【九齿钉钯】

4、沙僧:勤劳、忠厚诚恳、任劳任怨、谨守戒律。

【卷帘大将(蟠桃会上打碎琉璃盏)——塘虱精——金身罗汉】【降妖宝杖】

5、白龙马:任劳任怨。

【龙王三太子(纵火烧了殿上玉帝的明珠,被贬蛇盘山)——八部天龙】。

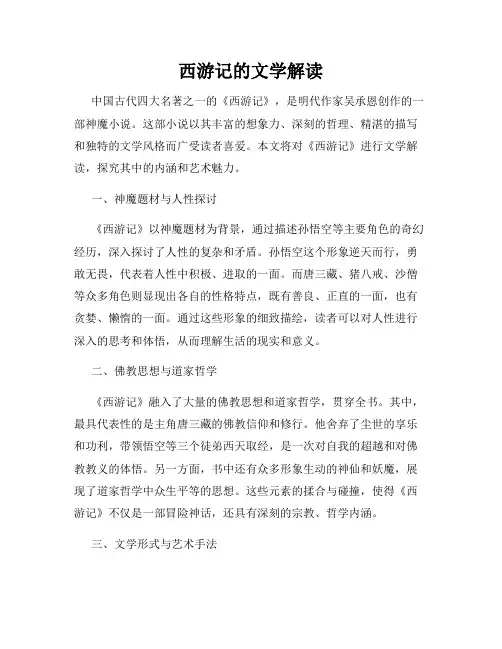

西游记的文学解读中国古代四大名著之一的《西游记》,是明代作家吴承恩创作的一部神魔小说。

这部小说以其丰富的想象力、深刻的哲理、精湛的描写和独特的文学风格而广受读者喜爱。

本文将对《西游记》进行文学解读,探究其中的内涵和艺术魅力。

一、神魔题材与人性探讨《西游记》以神魔题材为背景,通过描述孙悟空等主要角色的奇幻经历,深入探讨了人性的复杂和矛盾。

孙悟空这个形象逆天而行,勇敢无畏,代表着人性中积极、进取的一面。

而唐三藏、猪八戒、沙僧等众多角色则显现出各自的性格特点,既有善良、正直的一面,也有贪婪、懒惰的一面。

通过这些形象的细致描绘,读者可以对人性进行深入的思考和体悟,从而理解生活的现实和意义。

二、佛教思想与道家哲学《西游记》融入了大量的佛教思想和道家哲学,贯穿全书。

其中,最具代表性的是主角唐三藏的佛教信仰和修行。

他舍弃了尘世的享乐和功利,带领悟空等三个徒弟西天取经,是一次对自我的超越和对佛教教义的体悟。

另一方面,书中还有众多形象生动的神仙和妖魔,展现了道家哲学中众生平等的思想。

这些元素的揉合与碰撞,使得《西游记》不仅是一部冒险神话,还具有深刻的宗教、哲学内涵。

三、文学形式与艺术手法《西游记》的文学形式独特而多样。

它融合了散文、诗歌、戏剧等多种文体,打破了以往小说的单一写作风格。

作者吴承恩运用夸张、讽刺、幽默等手法,使小说充满了趣味性和艺术性。

例如,通过对形象丰富、个性鲜明的妖魔描写,创造出一系列搞笑的情节,使读者在忍俊不禁中体味到深层次的讽刺和反思。

此外,《西游记》还运用了错综复杂的情节编排和跌宕起伏的结构安排,使整个故事更加扣人心弦,引发读者的胃口和阅读兴趣。

四、传统文化与现实主题《西游记》不仅关注传统文化的传承与发展,也呈现了许多与现实主题相关的内容。

其中,对社会现象的讽刺与批评尤为显著。

作者借助神魔题材,以奇幻的手法,对封建社会的腐败和愚昧进行了深刻的揭示。

例如,书中对官僚主义、贪污腐败等社会问题进行了嘲讽和讽刺,使读者对社会的认知更加敏锐和深入。

不同学科对西游记的解读

《西游记》作为中国古典文学的经典之作,受到了各个学科领域的广泛关注和解读。

以下是不同学科对《西游记》的解读:

文学角度,从文学角度来看,《西游记》被认为是中国四大名著之一,是中国古代文学的杰出代表之一。

在文学研究中,人们关注《西游记》的叙事手法、人物形象、情节设置等方面。

例如,小说采用了丰富多彩的神话传说和民间故事,塑造了形象生动的主要人物,如孙悟空、唐僧、猪八戒和沙僧等,以及通过他们的经历展现了中国古代的宇宙观和价值观。

历史角度,从历史角度来看,《西游记》反映了明代社会的政治、文化、宗教等方面的特点。

小说中的情节和人物形象往往与当时社会的现实问题有关,例如唐僧取经的故事背景就是中国古代对印度佛教文化的传播和影响。

因此,历史学家通过《西游记》可以了解到明代社会的一些特征和现象。

宗教角度,从宗教角度来看,《西游记》涉及佛教、道教等宗教元素,通过唐僧和他的徒弟们西天取经的故事,反映了中国古代对佛教的崇拜和传播。

同时,小说中也融入了道教的神话传说和元

素,如牛魔王、蜘蛛精等,这些都成为宗教研究的重要对象。

文化角度,从文化角度来看,《西游记》融合了中国古代的神话、传说、民间故事等丰富的文化元素,展现了中国古代文化的多样性和包容性。

在文化研究中,人们可以从《西游记》中了解到中国古代的宇宙观、价值观、道德观等方面的文化内涵。

总的来说,《西游记》作为中国古典文学的经典之作,不同学科对其的解读可以帮助我们更全面地了解中国古代的文学、历史、宗教和文化等方面的内容。

西游记名著解读嘿,各位小伙伴们,今儿咱们来聊聊那本家喻户晓、老少咸宜的神仙大作——《西游记》。

这书啊,简直就是咱们童年的梦,每次翻开都是一场说走就走的奇幻旅行。

一说到《西游记》,首先蹦进脑门的肯定是那师徒四人,外加一匹白龙马,哦不对,是白龙变的马,那叫一个神奇!**一、师徒情深,笑中带泪的旅程**1.1 唐僧师傅,那可是个慈悲为怀的主儿,动不动就念紧箍咒,但心里头比谁都疼徒弟。

他啊,就像咱们家里的长辈,虽然严厉,但满满的都是爱。

1.2 孙悟空,猴哥!这家伙简直就是万能的代名词。

七十二变,筋斗云,还有那根能大能小的金箍棒,简直是童年的超级英雄。

他聪明伶俐,但偶尔也会调皮捣蛋,让人又爱又恨。

**二、妖魔鬼怪,险象环生的挑战**2.1 路上遇到的那些妖怪,一个个奇形怪状,有的还能变出金银财宝来诱惑人。

但咱们师徒四人可不吃这一套,凭借着智慧和勇气,一一化解危机。

记得那次三打白骨精,看得我是又紧张又过瘾。

2.2 说到挑战,不得不提火焰山。

那火势滔天,连铁扇公主的芭蕉扇都差点儿不管用。

最后还是靠孙悟空借来了定风丹,才顺利过了这一关。

这告诉我们啊,遇到困难别怕,总有办法解决的。

2.3 还有啊,那些个菩萨、神仙时不时出来帮忙,让咱们觉得这世界还是好人多。

不过话说回来,有时候也得靠自己努力才行,不能老指望别人。

**三、成长与收获,人生的真谛**3.1 这一路走来,师徒四人都在成长。

唐僧学会了更加信任徒弟,孙悟空也懂得了收敛锋芒,沙僧和八戒更是从最初的懒惰、贪吃变得更加勤快、勇敢。

这不就是咱们成长的缩影吗?3.2 更重要的是,《西游记》还教会了我们很多道理。

比如,团结就是力量,无论遇到多大的困难,只要大家齐心协力就没有过不去的坎儿。

还有啊,要勇于面对自己的缺点和不足,只有不断改进才能变得更好。

总之呢,《西游记》这本书就像是一本活生生的教科书,不仅让我们享受了阅读的乐趣还让我们在欢笑中学到了很多宝贵的人生哲理。

每次重温都像是和老朋友重逢一样亲切而温暖。

西游记中的主要情节解读与评价西游记是中国四大名著之一,被誉为中国古代小说的巅峰之作。

该小说以唐僧师徒西天取经的故事为主线,贯穿其中的一系列情节丰富多样,充满惊险、幽默、感人等元素,深受读者喜爱。

本文将对西游记中的主要情节进行解读与评价。

一、大闹天宫《西游记》开篇即为唐僧师徒大闹天宫的故事。

此情节揭示了孙悟空的不服输、勇猛无敌的个性,并展现了他与如来佛祖的关系。

孙悟空身怀神通,遭玉帝压在五指山下五百年,直到唐僧来世才被解救。

这一情节表现了孙悟空为师徒情感付出的牺牲和忠诚,同时也展现了佛教中对人性的救赎与宽恕。

二、三打白骨精三打白骨精是《西游记》中的一大经典情节,描述了唐僧师徒与白骨精斗智斗勇的过程。

白骨精以美貌诱惑唐僧,试图吞噬其肉身以追求永生。

然而,经过三番五次的战斗,唐僧最终靠着信仰的力量和智慧打败了白骨精。

这个情节展示了正义与邪恶的对抗,以及唐僧师徒坚守信仰的力量。

三、水帘洞水帘洞为孙悟空的老巢,也是西游记中的又一个重要情节。

在水帘洞,孙悟空与红孩儿的战斗成为故事的亮点之一。

红孩儿是孙悟空的外孙,孙悟空为保护唐僧的安全壮烈牺牲,这一段情节展现了血缘关系和亲情的力量,也折射出师徒之间的深厚情谊。

四、紧箍咒紧箍咒是孙悟空被观音菩萨赐予的一项法术,用以约束孙悟空的放肆行为。

这一情节揭示了孙悟空过往顽劣行为的弊端和对他的约束力。

孙悟空因此要遵守约定,服从佛法,以完成唐僧的取经任务。

这个情节体现了道德观念和自我约束的重要性。

评价:西游记是一部充满智慧和哲理的作品。

其中的主要情节不仅展现了各种生动的人物形象和情感脉络,还揭示了中国古代社会的价值观念和道德观念。

此外,西游记中情节跌宕起伏、紧张刺激的情节设置也为读者带来了无尽的阅读乐趣。

作者通过一系列的考验、战斗和历险,展现了主人公们的勇气、智慧和品质,极大地丰富了故事的内涵。

西游记具有鲜明的时代特点和文化内涵,不仅传递着一种信仰,更蕴含了中国传统文化的精髓。

西游记情节解读与探讨西游记是中国古代四大名著之一,由明代作家吴承恩创作而成。

该小说以唐僧师徒四人西行取经的故事为主线,以寓言和伦理故事的形式,展示了人性的善恶与智慧的较量。

本文将对《西游记》中的情节进行解读与探讨。

一、孙悟空的诞生与成长孙悟空,即齐天大圣,作为西游记中的重要角色,从出生就展现出非凡的能力。

他在花果山上由石头孕育而出,并且天地同庆,显示出他与众不同的身份。

他的成长经历中充满了诸多磨难与考验,这些经历锻造了他的坚韧意志和聪明才智。

二、唐僧师徒四人结缘在西游记中,唐僧作为主角之一,与孙悟空、猪八戒、沙僧相遇并结成师徒四人组的情节是故事的开端。

他们各自有着不同的能力和个性,但是共同的目标是西天取经。

他们之间的结缘关系既有师徒之情,又有兄弟之义,相互扶持、患难与共。

三、与妖魔鬼怪的斗争《西游记》中充满了与各种妖魔鬼怪的斗争情节。

唐僧师徒四人为了取经,在路上遇到了无数的妖怪,如白骨精、狐狸精等等。

通过与妖怪的斗争,展现了人性的善恶斗争,也展示了人类文化对妖魔鬼怪的想象和解读。

四、师徒四人的友谊与信任在西游取经的过程中,唐僧师徒四人面临了各种各样的艰难困境。

但是他们之间的友谊与信任始终伴随着他们的旅程。

无论是孙悟空的机智勇敢,还是猪八戒的信心乐观,沙僧的无私付出,以及唐僧的聪明智慧,这些特性凝聚成了他们之间的友谊与信任,使他们能够克服一切困难。

五、取经归来与终极奖赏师徒四人经历了九九八十一难的磨难与考验,终于成功取得真经归来。

他们得到了如来佛祖的高度赞扬和嘉奖,唐僧也被封为正果,获得了终极奖赏。

通过这一情节,展示了道德与善行的力量,以及正义最终战胜邪恶。

六、西游记的寓言意义《西游记》作为一部寓言小说,其中的情节与人物形象都有着深刻的象征意义。

比如孙悟空象征人类的智慧和聪明才智,猪八戒象征人类的贪婪与欲望,沙僧象征人类的忠诚和坚韧不拔。

通过这些寓言形象,小说传达了许多关于道德、人性和修行的哲理思考。

解读西游记西游记是中国古代四大名著之一,由明代作家吴承恩所著。

它是一部具有浓厚神话色彩的长篇小说,讲述了唐僧师徒四人西天取经的故事。

西游记以其丰富的想象力、深刻的人物形象和丰富多彩的故事情节成为世界文学的瑰宝。

本文将从主题、人物、情节、内涵和价值观等多个角度解读西游记。

主题西游记的主题是“求真”。

故事中,唐僧师徒四人踏上了西天取经之旅,目的是为了取得佛经,去世然后返回东土救世。

这个主题表明了作者对人类生活的思索和对真理、救赎的渴望。

唐僧作为一个圣人代表,他的取经之旅代表着寻求道德真理的人类探索。

通过一路上遭遇的种种磨难和艰险,师徒四人最终通过勇敢、善良和聪明智慧成功取得了佛经。

人物形象西游记中的人物形象丰富多彩,每个角色都有自己独特的性格和特点。

唐僧作为主角,他的品质是纯洁善良、智慧忍辱。

猴子孙悟空是最有个性的角色,他顽皮聪明又狡猾,但也有善良和正直的一面。

猪八戒贪吃懒偷,但也忠诚和乐观。

沙僧则是温和而勤奋。

通过这些人物形象的塑造,西游记展现了不同性格和品质在团队合作中的重要性。

情节西游记的情节错综复杂,充满了冒险、战斗和奇遇。

其中最著名的情节之一是“水帘洞”。

在这个情节中,唐僧要求悟空去找一本菩萨的信件,悟空去了后发现水帘洞中的女儿国,王后和公主们因为喜欢上悟空而引发了一系列冲突。

这个故事展现了悟空的智慧和机智,同时也揭示了欲望和诱惑对于修行之路的阻碍。

另一个重要的情节是“火焰山”。

师徒四人在取经路上遇到火焰山,这座山因为火焰而无法通过,但他们通过聪明智慧和团队合作最终战胜了困难。

这个情节展示了团队合作和智慧在面对挑战时的重要性。

内涵和价值观西游记是中国文化珍宝的一部分,它融合了佛教、道教和中华传统文化的元素,传递这种文化传统的内涵和价值观。

一种重要的内涵是通过修行、战胜困难来实现个人的升华和成长。

西游记中的师徒四人通过西天取经之旅不断战胜各种困难和试炼,最终实现了自我成长和灵魂的升华。

这种成长是通过反思、学习和修行来达到的。

《西游记》解读相信大家都记得《西游记》中悟空的72般变化,唐僧的执着,八戒的随性,沙僧的任劳任怨,白龙马的意念。

作者吴承恩在开篇写到“欲知造化会元功,须看西游释厄传。

”,意思就是“要想知道人生的真谛,那就必须看西游记!”。

可惜,看懂《西游记》的人实在太少!有人认为,《西游记》可排在四大名着之首,而且它还是世间最伟大的一部成功学!看似打妖怪的故事,其实是告诉人们如何战胜心魔的成功学。

吴承恩通过西天取经的神话故事,引领我们在人生路上不断地去克服内心、战胜心魔,最终取得真经、成就人生。

《西游记》中,孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚、白龙马这师徒五人只是一个人!孙悟空是人的心,唐僧是人的身,猪八戒是人的情欲,沙和尚是人的本性,白龙马是人的意志力。

孙悟空是斜月三星洞中菩提祖师的弟子,“斜月三星”就是个心字(斜月不就是那一勾吗?三星不就是那三点吗?),所以孙悟空是心的弟子,也是心。

这一颗骚动不安的心,于天堂地狱善恶之间自由穿梭。

《楞严经》上说心有七十二相,悟空也就有72变,世人的心非常善变,瞬息间七十二变。

金箍棒一万三千五百斤,《黄帝八十一难经》上说“人昼夜呼吸一万三千五百息”,所以金箍棒是气。

什么东西能够上至三十三天,下至十八层地狱;大能通天,小之则如绣花针呢?不就是人的气度吗?炼心能使人的心眼明亮,灼亮心眼,所以八卦炉烧不死反而能让孙悟空炼成火眼金睛(悟空的眼睛明亮了,象征着心眼明亮了)。

孙悟空一个筋斗十万八千里,也逃不出如来佛的手掌心。

五行山压住悟空,象征着世俗世界的金木水火土那样强大地压住了那颗上天入地的心。

五行山也象征着佛学中的“贪、嗔、痴、慢、疑”,佛祖说这五个字概括了一切人的身行心念,即便是孙悟空,依旧逃不出这五个字。

闹天宫时的孙悟空正是被这五毒所困。

五行山后为两界山,过了这一山,曾经那颗骚动不安的心终于跳出三界了。

孙悟空一个筋斗就十万八千里,正好是灵山的距离,什么意思呢?意思就是:灵山再远也就是心的一个念头就到了!善恶只在一念之间,一念就可成佛,一念也可成魔。

师徒五人在西天路上打妖怪,其实指的就是一个人在人生路上除心魔,取经就是一个修心的过程。

真正的灵山,就在我们的心中。

这也就是孙悟空常常对唐僧说的那句话:“只要你见性志成,念念回首处,即是灵山!”,还有唐僧刚开始踏上取经路时,乌巢禅师传授他一部《心经》,并且也对他说:“佛在灵山莫远求,灵山只在汝心头。

”但是唐僧听不懂啥意思,最后直到抵达灵山,由孙悟空点醒了他之后,他才明白。

因为要靠心来点醒自己,才能明白,而且那时候心魔全都除掉了,也就领悟了。

“定心真言”紧箍咒能定心、约束心,让心疼了又疼。

收伏悟空之后,也就归正了那颗七十二变的心。

孙悟空一上路就打死了六个强盗,在原着中,六个强盗的名字分别是“眼看喜、耳听怒、鼻嗅爱、舌尝思、身本忧、意见欲”,这就是六根。

孙悟空打死了六根,说明六根清净乃取经之本。

白龙马是意志力,人的意志起初就像野马,只有确定了前进的目标,才能专心专意的取得真经。

收伏小白龙,达到心意合一,只要心意合一,志向坚定,没有到不了的西天。

后来又收了八戒和沙僧,“身、心、情、性、意”这个最完美的团队就组成了。

西天路上,悟空化斋前经常在地上划一个圈,这是心给人定的界限,但人的身体(唐僧)总是会被欲望(猪八戒)牵着走!于是人(师徒几个)就容易离开内心(悟空)设定的界限(划的圈),于是一出界限便遇上种种心魔(妖怪)。

心(悟空)引领着人(师徒几个)不断前进,一路上悟空降妖,说的就是心去降心魔。

西天路上的每一个妖怪都是有含义的!所有的妖怪全都是一个比喻!全都是心魔的幻化。

每一个妖怪所代表的都是世间那些牵绊人的东西,都是一个人自己的心魔!西天取经的过程就是一个人去除心魔的过程。

师徒五人在取经路上不断的去除妖怪,指的就是一个人在人生路上不断的战胜心魔!例如,黑熊怪是心魔,悟空的嗔念使他催火烧了观音禅院,于是出现了阻碍他成佛的心魔,于是黑熊怪就来了。

牛魔王也是悟空心魔所变,红孩儿、牛魔王、火焰山都是心头上的火焰。

牛魔王与悟空为结拜兄弟,又势均力敌,所以发火就是自己跟自己较劲。

火焰山形成原因是早年孙悟空踢下一块火砖,火焰山大火正是悟空出八卦炉后为出一口恶气而放的,到头来却烧伤了自己。

火焰山这一难是由孙悟空早年顽空之心所生,所以说“牛王本是心猿变”,要“打破顽空参佛面”,在这里孙悟空剪除了顽空之心。

红孩儿象征着仇恨之火,一个人活在仇恨中,到头来只会烧伤自己的心(红孩儿烧伤了悟空)。

此外,红孩儿还象征着“赤子”,我们要保住赤子之心。

“大人者,不失其赤子之心也”,在人生路上保住赤子之心,不要被自己的“三昧真火”烧毁了,要保住那份童心(赤子被菩萨保住了)。

黄风怪会吹三昧神风,他代表社会风气,社会风气能使人心(悟空)迷失方向。

白骨精的三个形象分别代表了一个人的情、爱、欲,心将它们全部打死,说明在人生的路上我们一定要控制好自己的情、爱、欲,不要让其成为我们前进的障碍。

此外,白骨精也象征人皮面具,人皮面具(白骨精)能引出人的本能欲望(所以猪八戒开始挑拨离间),使人迷失了自己的内心(所以唐僧把孙悟空赶走了),人总是会被世间种种美丽表象所迷。

金钱(金角大王、银角大王)能把人心捆住、封住,难以逃脱。

作者将这个道理比喻成了金角大王和银角大王用幌金绳把孙悟空捆住了,用紫金葫芦把孙悟空封住了。

后面在小西天,冒充佛祖的那个黄眉怪用金铙把孙悟空封住了,金铙这个法宝也象征金钱,金钱能把心困住。

七个蜘蛛精代表人的七情六欲,七情六欲就像蜘蛛结的网一样,能把人困住。

世人因思(丝)生情,被情丝缠绕。

蜈蚣精身上有千只眼睛,乃是人眼所见的各种物质欲望的象征。

蝎子精代表美色,美色就像蝎子一样会勾人,所以师徒几个都敌不过她。

真假美猴王,一个真心向佛的悟空击败了一个不真心向佛的悟空,其实是自己的两种意志互斗,是一个人的两颗心。

书中很明确的说到这一难是由师徒四人的心魔所生,孙悟空的“神狂之心”,唐僧不辨真假的“道昧之心”,猪八戒沙僧不肯说情的“嫉妒之心”,师徒师兄弟之间的“猜忌之心”。

生出了“二心”,就必须除掉第二颗心,只有打消二心,一心一意,才能取得成功!所以假孙悟空被打死了,师徒几人才得以继续上路。

在比丘国,鹿精要吃一千个小孩的心,象征“多心”。

孙悟空变做假唐僧,比喻这时的唐僧和悟空合二为一,他剖开自己的肚皮滚出了一堆心来,也是象征“多心”。

我们常说“心头鹿撞”,人有“二心”就会生出灾祸,更何况这多心。

收服了这个鹿精,心头也就没有鹿撞,“多心”就会变成“一心”,只有一心一意才能成功。

悟空三兄弟好为人师,在玉华州收了国王的三个儿子为徒弟,教他们习武。

好为人师,不谦虚,因此惹出一窝狮子精。

狮者,师也。

九灵元圣是西天路上最厉害的妖怪之一,是一只九头狮子,可妙擒孙悟空。

九头狮子象征“九思”,孔子曰:“君子有九思。

”,一个人如果做到了九思就可以成圣,九思成圣,所以叫九灵元圣。

九思分别指的是:1)视思明:当我们看事物时,要看清事物的真相,不要被事物的假像所蒙蔽。

2)耳思聪:如果我们能管住我们的耳朵,辨别出真假是非,那我们将不再被外物所伤。

3)色思温:色代表情绪,温代表喜怒哀乐皆不发。

成大事,情绪控制要达到喜怒哀乐皆不发。

4)貌思恭:貌代表形为,恭代表恭敬心,做任何事都应有一份恭敬心去对待。

5)言思忠:言代表言语,此句意为不说谎话。

6)事思敬:敬代表全力以赴,做任何事都应全心全意的去做。

7)疑思问:“君子不耻下问”就为此理。

8)忿思难:忿代表忿忿不平,生气的时候要想到后果灾难,不可以意气用事。

当我们遇到别人对自己发火时,也应该换位思考一下他的难处,可能就不再生气了。

9)见得思义:君子看到的都是义,小人看到的都是利。

无论别人给予了我们多少,我们都要滴水之恩当涌泉相报。

做到了这九思,就可成圣了。

孙悟空代表的只是世人之心,怎么可能打得过已成圣的九灵元圣?师徒在寇员外家里借宿,遭遇打劫,寇员外被强盗打死,唐僧被冤枉入狱。

寇员外姓寇而被寇,唐僧求道而得盗,因为善恶不过是一念间。

最后的玉兔精,真假公主,求真去假之后,离真理也就不远了。

对唐僧师徒而言,历经磨难,去除了一路上的妖魔鬼怪,终于到达灵山了,也就成佛了。

对一个人而言,克服了自身的种种习气,魔障消灭,即见灵山。

最后心(孙悟空)被封为斗战圣佛,无论我们从事什么,只要懂得约束自己的内心,终可成功。

身体(唐僧)被封为旃檀功德佛,做人要心身合一,才能得真经。

情欲(猪八戒)被封为净坛使者,情欲是戒不掉的,所以最终只被封为使者。

本性(沙和尚)被封为金身罗汉,因为本性像金一样珍贵。

意志力(白龙马)被封为八部天龙护法,我们要时刻扞卫自己的意念,所以被封为护法。

至于书中那些形形色色的国家里所发生的荒诞怪事则是对当时社会的辛辣讽刺。

狮驼城是一个巨大的妖精王国,也是黑暗时代的一个巨大折射。

最后佛祖之所以给师徒无字经,是因为无字经才是真经,无字经的“经”是“经历”的意思,这一路上的“经历”才是更重要的“经”,远远胜过那些个文字。

一个人,若在经历世间一切事之后,依然能保持一颗真心,即使未到西天,而心中早已成佛。

坚定不移,寓为金刚,既然心已成金刚,那么心头(悟空的头)上的金刚箍便不必存在了。

佛之经典,正为《金刚经》。

向唐僧学修心唐僧西行取经的过程,亦是其修心的心路历程。

这是我们修心的典范。

我们要向唐僧学修心。

那么,唐僧修心的历程都给了我们哪些启示呢?唐僧西行取经,骑白马,收猴子为徒,意在告诉我们,修心的开始应当拴心猿锁意马。

现实世界的诱惑是极多的,正如北岛所言,"路啊路,飘满红罂粟"。

我们唯有拴住心猿,锁死意马,专注于修心的目标,并不断前行,才能避开"靡不有初,鲜克有终"的泥淖,最终修心成"佛"。

唐僧为大徒弟取名悟空,而在中国文化中,猴子主心。

唐僧意在告诉我们,修心时,心要空,空才能有。

修心的路上,我们要学会谦虚,学会放空自己,以虔诚之心向他人、向书本学习,并且不被已有的认知、经历限制思维,束缚修心的脚步。

这样,才能让修心的路走的自由而开阔。

唐僧为二徒弟取名悟能,而在中国文化中,猪主肾。

唐僧意在告诉我们,修心时,不能仅有一颗向上的心,还要有知识能力。

因此,修心的过程也是我们不断学习知识,锻炼技能,努力提高自身能力的过程。

我们不但要做一个好人,更要做一个能人。

唯有如此,我们才能有益于他人,有益于社会。

而心属火,肾属水,二者不能相容,需要靠沙土来调整。

所以,唐僧为三徒弟取名沙悟净。

这也在提醒我们,修心的征程中不可走极端,而要走中庸之道。

思想的狭隘或极端都有可能阻断我们修心的路。

唯有中庸,才能让我们将修心的路走的不偏不倚。

唐僧取经的路上,既有美女的强力诱惑,又有牛鬼蛇神的刻意阻挠,但是,无论遇到怎样的困难,唐僧都能坚持自己内心的信念,坚定的走下去,并最终取得真经,修身成佛。