可见与不可见——社会性别视角下的中国媒介与女性

- 格式:pdf

- 大小:341.36 KB

- 文档页数:5

《性别文化的媒介多元再现及反思——基于传统、现代、后现代三重视域》篇一一、引言性别文化作为社会文化的重要组成部分,其多元性在媒介中的再现一直是学术界关注的焦点。

本文旨在从传统、现代、后现代三个不同的视角,对性别文化的媒介多元再现进行深入分析,并对其产生的社会影响进行反思。

二、传统视角下的性别文化媒介再现在传统视角下,性别文化的媒介再现通常以静态的、单一的形式存在。

这主要表现为传统媒体如电视、报纸等在呈现性别文化时,多以男性为主导的视角,女性形象往往被局限在家庭、情感等特定领域。

这种再现方式不仅限制了性别文化的多样性表达,也加深了社会对传统性别角色的刻板印象。

三、现代视角下的性别文化媒介再现随着现代传媒的兴起,性别文化的媒介再现逐渐呈现出多元化的趋势。

在电影、电视剧、网络媒体等现代媒介中,女性形象得到了更为广泛的展示,性别角色的边界也日益模糊。

这种多元的再现方式不仅丰富了性别文化的表达方式,也促进了社会对性别平等和多元的认知。

然而,现代视角下的媒介再现仍存在一定程度的局限性和偏见,如过度商业化、过度美化等。

四、后现代视角下的性别文化媒介再现在后现代视角下,性别文化的媒介再现更加注重多样性和差异性。

后现代媒介如社交媒体、网络论坛等为性别文化的表达提供了更为开放的平台。

在这种环境中,各种不同的声音和观点得以充分表达,性别文化的多元性得到了更为充分的体现。

然而,后现代视角下的媒介环境也存在着信息泛滥、真假难辨等问题,这给性别文化的传播带来了一定的挑战。

五、对性别文化媒介再现的反思对于性别文化的媒介多元再现,我们需要进行深入的反思。

首先,我们应该认识到媒介在传播性别文化中的重要作用,以及其对社会观念的影响。

其次,我们应该关注媒介在呈现性别文化时的偏见和局限性,并努力消除这些偏见和局限性。

最后,我们应该推动媒介的开放性和多元性,为性别文化的多样性和差异性提供更为广阔的表达空间。

六、结论总的来说,性别文化的媒介多元再现是一个复杂而重要的议题。

媒介对年青女性形象塑造的研究——以女大学生失联案件报道为例文献综述1.1研究缘起2014年8月17日,《重庆晚报》在头版要闻里刊登了一篇《坐错车失联八天,五万元急寻女生》的报道,报道了女大学生高渝因坐错车而失联的事件,当天,网易新闻、新华网、中国青年网等多家网站纷纷进行转载,并将“女大学生”字眼加入标题。

同时,央视新闻、人民网、京华时报等微博也转载呼吁,女大学生失联遇害的舆情开始发酵。

8月26日,《苏州日报》关于江苏女大学生高秋曦失踪的报道再次引发网友关注。

同日,新京报网《济南女大学生搭黑车遭52岁男子囚禁性虐》的报道让本来火爆的话题再次升级,诸多媒体的微博和网站信息被网友大量转发。

8月29日,随着江苏女大学生高秋曦失联遇害,湖北女孩凡莎莎命丧合肥的消息传来,有关女大学失联遇害的话题声量再次暴涨。

半个月女生遇害事件直接把该话题舆情推向高潮,而后不断有媒体爆出女大学生失联案件,被媒体爆出的女大学生失联案件多达20多例,据乐思舆情中心“女大学生失联遇害”专题的监测数据显示,从8月17日至29日短短12天时间里,女学生失联遇害事件的舆情声量达54903条,话题舆情关注度长时间保持在高位,舆情高潮迭起,“女大学生失联”的话题成为舆论焦点。

而公众也因此对女大学生产生“天真”、“轻率”、“不懂防范”甚至“蠢”、“笨”的看法。

而此话题也引起媒体热议,讨论女大学生失联案例频发的原因,然而这背后因媒体的种种报道不当而造成的人们对于女大学生形象的误读却鲜有人关注,而本文则想从这一案例入手,研究媒介对于年轻女性的形象建构。

1.2研究概述媒介与女性的研究最早发端于西方,起源于20世纪60年代-70年代第二次女性主义浪潮时期。

1978年,美国传播学女学者塔奇曼等出版了《炉床与家庭:媒介中的女性形象》,标志女性主义媒介研究正式成为传播学研究的一个分支。

从那时起,女性主义媒介研究逐步发展为一门显学。

而中国的媒介与女性的研究则相对较晚。

《论当代传媒中女性刻板印象的嬗变》篇一一、引言随着科技的进步和社会的发展,当代传媒已经成为了人们获取信息、交流思想的重要平台。

然而,在传媒的传播过程中,我们不难发现,女性刻板印象仍然普遍存在。

这些刻板印象不仅影响了公众对女性的认知,也制约了女性在社会中的地位和角色。

本文旨在探讨当代传媒中女性刻板印象的嬗变,分析其产生的原因、表现及影响,并提出相应的解决策略。

二、女性刻板印象的起源与表现女性刻板印象是指社会对女性形象的一种固定、简化和僵化的认知,这种认知往往忽略了女性的个体差异和多面性。

在传统媒体中,女性常常被描绘为温柔、贤惠、被动、依赖等形象,这种形象被视为女性的“标准”形象。

然而,这种刻板印象忽视了女性的独立、自主、坚强等特质,限制了人们对女性多样性的认知。

三、当代传媒中女性刻板印象的嬗变随着社会的发展和传媒的进步,女性刻板印象虽然有所改变,但仍然存在。

在当代传媒中,我们可以看到越来越多的女性形象开始突破传统的束缚,展现出更多的个性和多样性。

然而,新的刻板印象也随之产生。

例如,一些媒体为了追求点击率和关注度,过度渲染女性的外貌和身材,将女性视为男性的附属品或性对象。

此外,职场中的女性形象也常常被简化为“女强人”或“家庭主妇”,这两种形象都忽略了女性的多重身份和角色。

四、女性刻板印象的影响女性刻板印象的存在对女性自身和社会都产生了深远的影响。

首先,它限制了女性在社会中的角色和地位,使女性难以充分发挥自己的潜力和能力。

其次,它也影响了公众对女性的认知和态度,使人们对女性的期望和评价产生偏见。

最后,它还可能导致性别歧视和性别不平等的现象加剧,阻碍社会的进步和发展。

五、解决策略为了消除女性刻板印象,我们需要从多个方面入手。

首先,传媒从业者应提高自身的媒介素养,摒弃传统的性别观念和刻板印象,以客观、全面的态度呈现女性形象。

其次,社会应加强对性别平等的教育和宣传,提高公众对性别问题的认识和意识。

此外,政府应制定相关政策,保障女性的权益和地位,促进性别平等的发展。

形象 i=r在商业活动频繁、 市场日趋活跃的今天, 社会公众的大多数 人是从大众媒介中获取信息并娱乐生活的, [1] 可以说大众传媒 在传递信息、 建构社会意识形态方面发挥着日益重要的作用。

大 众媒介所建构的形象能直接影响到受众对该形象在社会中的认 知:通过大众媒介所传播的信息, 受众会逐渐加深对该形象的定位。

如果大众媒介所传递的信息中大量存在误读或错误构建社会过传媒来建构的这类知识和影像来认知世界, 来体味他们曾经经 历过的现实生活。

” [2] 电视广告作为市场经济时代大众传媒商业性的代表, 在最大 程度运用消费者定位进行商业宣传的同时, 其展现的广告内容也 受到社会文化的深刻影响, 并在很大程度上起到了社会性别建构 的作用。

本文选择电视广告中的女性“贤妻良母”形象进行分 析,探讨其所展现的女性形象对社会性别建构所起到的影响, 为构建大众传媒和女性群体的良性关系提出建议。

在 1995 年第四次世界妇女大会通过的 《行动纲领》 中 女与大众传媒”就被确定为 12 个重大关切领域之一, 认为 大多数国家 ,大众传媒并没有用均衡的方式描绘妇女在不断变从社会性别视角看电视广告中 贤妻良母”型女性形象,则会给受众的社会角色定位带来消极的影响。

大众是通化的世界中对社会的贡献,相反宣传报道的往往是妇女的传统角色,或有关暴力、色情等行为。

” [3] 大众传媒在带给人们丰富多彩的信息同时,往往也隐蔽地传递着落后、保守的价值观。

如何破除大众传媒中男权中心的现象,正确建构女性形象,值得引起关注。

电视广告作为大众媒介传播内容的代表,在作为产品宣传手段的同时也可以被视为男权话语体系下构建女性社会形象的工具,影响着受众对女性社会形象的心理认知,反过来强化和维护了男权中心的社会话语体系。

研究发现广告中的女性形象有一种两极分明的定式:一极是传统的贤妻良母,另一极是超前消费吃喝玩乐的“现代花瓶”。

有研究以一年为跨度分析全国各大电视台在黄金时段播出的广告中的女性形象,发现在女性以“功能性”形象出现的广告中,有关家用产品、女性日用品、化妆品等的广告占了很大比重67%),这类广告似乎总在告诉人们,女人就应该“操持家务一一使家整洁,打扮自己一一使自己漂亮”。

社会性别视角名词解释社会性别视角社会性别视角是指性别歧视。

根据不同的标准可以对这种观念进行不同的分类。

社会学家拉尔斯在《社会性别理论》中,按照性别歧视所涉及的主体范围,把它分成了传统的性别歧视观念和非传统的性别歧视观念两大类。

传统的性别歧视观念主要包括男尊女卑、重男轻女、养儿防老、只生不养等,非传统的性别歧视观念则有如下几种:性别失衡、性别比例失调、性别机会不均等、性别气质。

一、性别分类的发展和现状;在当今世界上不同国家之间、民族之间和不同种族之间仍然存在着明显的差异。

因此,没有任何一个国家能够绝对地避免出现性别分类的差别。

在社会分工中,出于社会安全的考虑,或者由于文化、习俗、宗教信仰等方面的影响,也会使得人们在性别分类方面产生很多的不同。

有时候,就算同一个人在不同的时间段里,由于其所处的不同场合而进行性别选择时,也会因为受到环境、时间、空间的限制,以及性别角色扮演的需要等因素的影响,而采用不同的性别角色。

在这种情况下,每一次性别角色的变换都将产生新的分类差别。

因此,性别分类从来就不是一成不变的,而是处于动态的过程中。

所以说,性别分类无论怎样变化都是客观的,社会学意义上的性别分类则具有社会历史性的特点。

在今天,我们常常会遇到这样的现象,同样一个群体中,往往既有男性,又有女性,但是他们却分属于两个性别阵营。

如男人和女人、男孩和女孩、父亲和母亲、丈夫和妻子等。

这些现象究竟是什么原因造成的呢?一般认为是由于“性别刻板印象”而导致的。

所谓性别刻板印象是指人们对某个性别特征(如男性、女性)有特殊的看法,并对该性别持有优越感或低估其能力的倾向。

二、性别刻板印象(gender stereotype);第三章为总结全文,作者阐述了自己的观点,即男女之间存在明显的差异。

第四章提出了关于性别刻板印象的主要类型。

;第五章分析了性别刻板印象形成的主要原因。

第六章从性别视角看待校园暴力现象。

最后一章则为本书做了简单的总结,作者希望通过本书能让读者更好的认识到社会性别视角,认识到性别平等的重要性,了解到社会性别视角的作用。

68学术探讨女性典型人物报道中,女性的形象是模范化的,体现了当今社会对女性的要求与意识形态倾向。

在这些女性典型人物报道中,常常会运用隐喻表现女性形象,这些隐喻不仅是使报道生动的修辞手法,更是对女性形象的塑造,往往通过对某一方面特点的突出强调来实现。

本文将重点探寻《中国妇女报》报道如何借助隐喻表现改革开放40周年这一时代关口上的女性典型人物形象,及其具有哪些隐喻意图。

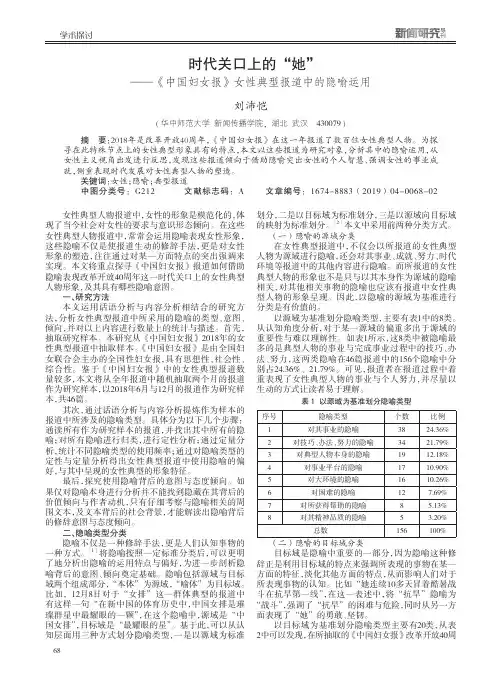

一、研究方法本文运用话语分析与内容分析相结合的研究方法,分析女性典型报道中所采用的隐喻的类型、意图、倾向,并对以上内容进行数量上的统计与描述。

首先,抽取研究样本。

本研究从《中国妇女报》2018年的女性典型报道中抽取样本。

《中国妇女报》是由全国妇女联合会主办的全国性妇女报,具有思想性、社会性、综合性。

鉴于《中国妇女报》中的女性典型报道数量较多,本文将从全年报道中随机抽取两个月的报道作为研究样本,以2018年6月与12月的报道作为研究样本,共46篇。

其次,通过话语分析与内容分析提炼作为样本的报道中所涉及的隐喻类型。

具体分为以下几个步骤:通读所有作为研究样本的报道,并找出其中所有的隐喻;对所有隐喻进行归类,进行定性分析;通过定量分析,统计不同隐喻类型的使用频率;通过对隐喻类型的定性与定量分析得出女性典型报道中使用隐喻的偏好,与其中呈现的女性典型的形象特征。

最后,探究使用隐喻背后的意图与态度倾向。

如果仅对隐喻本身进行分析并不能找到隐藏在其背后的价值倾向与作者动机,只有仔细考察与隐喻相关的周围文本,及文本背后的社会背景,才能解读出隐喻背后的修辞意图与态度倾向。

二、隐喻类型分类隐喻不仅是一种修辞手法,更是人们认知事物的一种方式。

[1]将隐喻按照一定标准分类后,可以更明了地分析出隐喻的运用特点与偏好,为进一步剖析隐喻背后的意图、倾向奠定基础。

隐喻包括源域与目标域两个组成部分,“本体”为源域,“喻体”为目标域。

比如,12月8日对于“女排”这一群体典型的报道中有这样一句“在新中国的体育历史中,中国女排是璀璨群星中最耀眼的一颗”,在这个隐喻中,源域是“中国女排”,目标域是“最耀眼的星”。

从社会性别视角审视当代中国女性消费袁翠清【摘要】Due to the rapid development of China’ s economy and society as well as the spreading of western consumption concept, Chi-nese contemporary female consumption shows some new features and developmental tendency.Leading by the so-called thought of man-made beauty, the Chinese female indulge in beauty consumption and unilaterally pursue fashion, resulting in the unbalance between material consumption and psychological consumption.The female become the slave of consumption.Society and law should take meas-ures to relieve the blockade of the traditional gender idea on Chinese female consumption; abolish the corruption of consumerism on Chinese female;rectify the misleading by public media on Chinese female;study the present legalsy stem from social gender view and protect female consumers′legal rights.%我国经济及社会的高速发展,西方消费主义观念的传入,当代中国女性消费呈现出新的特点及发展趋势。

性别议题在媒体传播中的表现在当代社会,性别议题已经成为热门话题之一。

为了深入了解性别议题在媒体传播中的表现,本文将从以下几个方面进行探讨。

一、性别歧视在媒体报道中的体现性别歧视是一种针对性别的偏私和不公正的对待。

尽管在当今社会中已经禁止了性别歧视,但是在某些媒体报道中,我们仍然可以看到明显的性别歧视现象。

比如,很多媒体报道中女性经常被塑造成弱者或者受害者,而男性则被塑造成强者或者英雄。

此外,媒体还经常对女性的形象进行歧视性的评价,例如称某位女性为“性感”的或者“大胆”的。

这样的做法是非常不妥的,因为它不仅会对女性造成伤害,也会对整个社会的平等性产生不良影响。

二、媒体对性别平等的宣传和促进性别平等是一种基本的人权,也是一个社会进步的标志。

尽管在某些媒体报道中存在性别歧视现象,但是很多媒体也在努力宣传和促进性别平等。

例如,在一些女性杂志上,我们会看到许多有关女性成功人士的故事,这些故事可以激励女性们奋斗争取自己的成功。

此外,很多媒体还会向公众宣传性别平等的重要性和必要性,从而提高公众的意识。

三、现代媒体对性别议题的重视随着社会的发展,媒体将性别议题视为一个非常重要的议题,并努力地报道和宣传。

在当今的媒体中,我们可以看到各种各样的关于性别的报道和新闻,从性别平等到性别认同都有不同的报道。

媒体的重视和报道,让我们更加了解性别议题,并更好地促进了社会的平等性。

四、媒体的进步和性别平等的融合如今,很多媒体已经意识到将性别平等的理念融入其编辑和报道中的重要性,采用更加平等的视角和方式对待性别议题。

一些公共媒体、尤其是一些数字媒体,已经开始注重采用适当性别平等语言的方式来对待此类议题,以更好地反映当代社会的性别观念。

这是一种很好的方式,可以让我们更好地认识性别议题,促进社会平等性的发展。

总之,在媒体传播中,性别议题的表现和处理方式可以产生深远的影响。

因此,媒体应该更加注意,并采用更多样化、更加平等的方法来对待性别议题,倡导平等、尊重和包容。

大众传媒与社会性别(文章来源:传媒学术网姜红)在商业文化席卷全球的今天,大众传媒的繁盛是有目共睹的。

这个大众与现代传媒携手掀起的声势浩大的“狂欢节”正方兴未艾。

但是,透过光怪陆离的表象和日益先进的传播手段,我们却发现,传媒给人们带来的,并不都是积极的生活方式,或进步的思想观念。

1995年在我国召开的第四次世界妇女大会上,189个国家政府和观察员签署了《行动纲领》。

《纲领》确定的十二个重大关切领域之一是“妇女与大众传媒”,认为“在大多数国家,大众传媒并没有用均衡的方式描绘妇女在不断变化的世界中对社会的贡献,相反宣传报道的往往是妇女的传统角色,或有关暴力、色情等行为。

”[1]那么,女性到底在大众传媒中以什么面目出现?大众传媒中的性别角色在何种程度上受到社会观念的影响?大众传媒所传播的性别文化观念又怎样对受众产生作用?本文力图从“社会性别”的视角分析和阐释这些问题。

所谓“社会性别”(gender),在英语中本指词的阴阳性,用以区分从解剖学角度来区别男性和女性的“生理性别”(sex)概念。

这种区分意在说明,“男女所扮演的性别角色并非由生理所决定,而是由社会文化所规范的。

”[2]一、传媒中的社会性别话语虽然西方女权主义运动已经如火如荼地开展了半个多世纪,但作为一种社会文化现象,男权中心的社会文化价值体系依然在全世界范围内广泛存在,大众传媒更以其复杂和隐蔽的方式巩固着本已不十分坚固的男权观念和男权文化规范。

在中国,女性从未像今天这样获得了打扮化妆自我表现的自由,但同时,今天的女性比共和国历史上任何时期的女性更具有沦为男性的玩物和附属品的可能性。

从传媒不断制造的或为传统的贤妻良母、或为现代的漂亮花瓶等女性形象中,我们已然嗅到了陈腐的、本应式微的价值观和性别观念的气息。

从传媒这块男权文化的布雷区入手,对于清理社会文化观念中的男权污染,提高全社会性别意识水平,都将大有裨益。

从内容上分析,传媒中的男权话语主要有以下几类:1、“第二性”著名女权主义理论家西蒙娜·波伏娃有句名言:“女人不是天生的,而是变成的。

社会性别视角下女性媒介形象——以《我的姐姐》为例社会性别视角下女性媒介形象——以《我的姐姐》为例引言电影作为一种强大的媒介形式,具有巨大的影响力和塑造力,对人们的观念和价值观产生深远的影响。

在电影中,女性形象往往成为关注的焦点之一。

影片《我的姐姐》,凭借其感人的故事情节和卓越的演技,引起了广泛的讨论和思考。

本文将以社会性别视角为出发点,分析《我的姐姐》中的女性媒介形象,探讨其所传递的意义和影响。

一、女性角色的塑造《我的姐姐》是一部以家庭为背景的电影,讲述了一个女主角在父母去世后照顾弟弟的故事。

这个女主角,既是姐姐、女儿,也是一位职场女性。

影片通过她的坚强、勇敢和无私,塑造了一个典型的女性形象。

1.1 女性的家庭责任影片中的女主角,在父母去世后主动承担了照顾弟弟的责任。

她在家庭中起到了一个替代父母的角色。

她不仅要充当照顾者,还要承担经济支持家庭的责任。

这展现了女性在家庭中的责任感和无私奉献精神。

1.2 女性的职场角色除了家庭责任,女主角在影片中还是一位职场女性。

她在工作中展现了坚韧的精神和敬业的态度。

她通过努力工作,为自己和弟弟创造了更好的生活条件。

这表达了现代女性在职场中展现才华和实现自我价值的愿望。

二、女性的挣扎与成长影片中的女主角面临着许多挑战和困境,正是这些挣扎与成长,使她更加坚强和成熟。

2.1 家庭战斗的心理反抗女主角承担了照顾弟弟的巨大责任,但她并没有放弃自己对幸福的追求。

影片中通过女主角的心理独白,展现了她内心的挣扎与矛盾。

她试图在照顾家庭的同时,找回自己的自由和幸福。

2.2 职场困境的坚持与成长为了更好地照顾弟弟,女主角决定辞去自己工作中的经理职位,降为普通员工。

她选择了更加忙碌却收入更高的工作,以支撑起家中的重担。

这表达了女性为了家庭奉献和牺牲的精神。

同时,在新的工作环境中,女主角展现了顽强的精神和敬业的态度,最终获得了认可和成长。

三、女性形象的现实意义影片《我的姐姐》通过展现女主角的故事,传递了一系列有关女性的现实意义。

女性学视角下的性别歧视与媒体表现(正文开始)女性学视角下的性别歧视与媒体表现引言:性别歧视是当代社会普遍存在的问题之一。

在媒体的传播过程中,性别歧视也常常出现。

本文将从女性学的视角出发,探讨性别歧视在媒体表现中的问题,并对解决性别歧视提出一些可能的解决方案。

一、性别歧视在媒体表现中的问题1.1 性别偏见的呈现媒体在报道与表演过程中常常存在性别偏见。

例如,女性角色在电视剧、电影及广告中往往被刻画成传统的性别角色,如家庭主妇、性感女郎等。

反之,男性角色则通常被塑造为强壮、坚强且有决策权的形象。

这种塑造不仅加深了社会对性别角色的刻板印象,也进一步加强了性别歧视的存在。

1.2 媒体对女性形象的扭曲很多媒体在描绘女性形象时都过于强调外貌和性感,忽视了女性的智慧和能力。

这使得女性身体化成了媒体中的商品,形成了一种以男性审美为中心的观看方式,间接地对女性形成了另一种形式的歧视。

这种媒体表现进一步强化了社会对女性的刻板化定位和对她们不平等待遇的认知。

1.3 媒体对性别暴力的渲染媒体中对性别歧视问题的渲染也常常涉及性别暴力的情节和表现。

对于妇女、女童的暴力行为,媒体往往以挑逗与消费的角度进行呈现,强化了性别歧视问题的存在,并对这些受害者形成了新的伤害。

这种将性别暴力渲染成娱乐元素的表现方式,既对受害者不负责任,也对社会性别平等的追求造成了负面影响。

二、解决性别歧视的可能方案2.1 加强媒体监管政府和相关机构能够制定更加严格的关于媒体内容的监管规章,确保媒体不再传播性别歧视的观念与内容。

此外,相关部门可以通过推行各种法律法规和制度,惩处违法违规的媒体行为,从而引导媒体更加积极地传递性别平等的信息。

2.2 增加女性角色的多样性在电视剧、电影和广告中,应该增加更多具有多样性的女性形象。

这样能够打破传统的性别角色定位,展现女性在各个领域的能力和智慧。

只有当观众在媒体中接触到不同类型的女性形象后,他们才能逐渐淡化对性别歧视的刻板印象。

中国大陆媒介广告中女性形象研究文献综述内容摘要:从八十年代开始,中国媒介广告中的女性形象日益增多,这方面的研究渐行开展。

具有性别意识的讨论、实证性内容分析、文化研究视野下的文本分析是三种主要的研究模式,数量繁多,角度多样。

但是这些研究缺乏系统性,论文居多而著作偏少,更深入研究的空间仍然广阔。

本文试图理清中国大陆媒介广告中女性形象研究的背景、发展脉络及研究方法,总结历史与现状,以便为今后的研究提供参考。

关键词:媒介广告女性形象综述八十年代以来,电视在中国大陆发挥日益重要的作用。

同时,市场经济的确立催生了广告业的复苏。

1993年,电视广告的营业额已占全国广告营业额的22.0%(1)。

至1992年,中国女新闻工作者发现,在日益崛起的广告业中,女性形象越来越多地被利用(2)。

这使得媒介广告中的女性形象,尤其是电视广告中的女性形象,在大众传媒中的女性形象议题尚未引起广泛关注之时,便成为讨论和研究的热点。

1992年3-8月,《中国妇女报》就“广告中的女性形象大家谈”展开讨论,观点大致分为两派,一派认为不必谈“贤”色变,另一派认为广告明显体现了父权制下的两性不平等(3)。

1995年,第四次世界妇女大会在北京召开。

大会通过的《行动纲领》高度重视媒体在消除性别歧视和推进妇女发展方面的重要作用,将“妇女与媒体”列为“战略目标和行动”的12个关切领域之一。

国际妇女运动呼吁大众传媒树立性别意识,为提高公众的性别觉悟,为提高妇女地位、推进男女平等做出更大贡献。

这一国际动向引起我国妇女研究界和新闻界的广泛关注(4)。

大众传媒中的女性形象研究以此为契机兴起并逐步发展。

广告中的女性形象研究在怎样的背景下得以开展?发展脉络如何?借助什么理论,运用什么研究方法?存在哪些有待开拓空间?本文旨在解答这些问题,总结该领域研究的历史与现状,为今后的研究提供参考。

一、具有性别意识的讨论第四次世界妇女大会之后,一些研究者开始从性别观念角度反省我国媒介广告中的女性形象。