高中地理_地球的公转

- 格式:ppt

- 大小:1.49 MB

- 文档页数:21

高考地理复习专题知识归纳总结—地球的公转一、课标呈现结合实例, 说明地球运动(公转)的地理意义 二、基础知识知识点1:地球公转的特征(1)方向:自西向东。

从北极上空俯视,为逆时针;从南极上空俯视,为顺时针。

(2)自转周期:周期(一恒星年):365日6时9分10秒。

(3)速度:约每日1度。

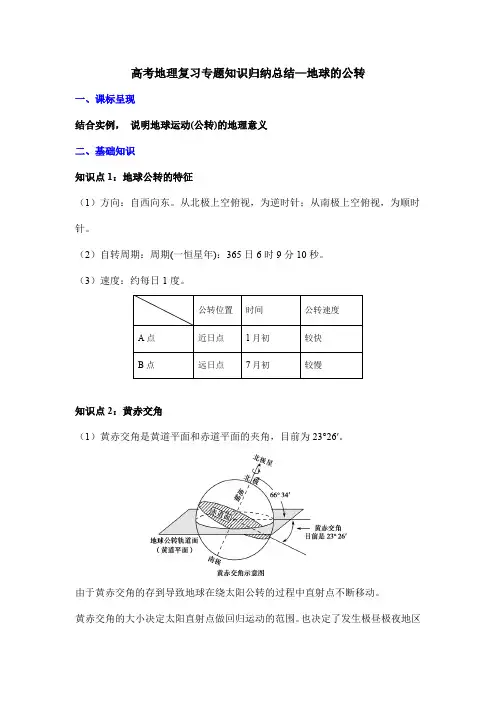

知识点2:黄赤交角(1)黄赤交角是黄道平面和赤道平面的夹角,目前为23°26′。

由于黄赤交角的存到导致地球在绕太阳公转的过程中直射点不断移动。

黄赤交角的大小决定太阳直射点做回归运动的范围。

也决定了发生极昼极夜地区的范围。

黄赤交角的度数等于回归线的度数,并与极圈的度数互余,即二者之和为90°。

如果黄赤交角变大,热带、寒带变大,温带变小;如果黄赤交角变小,热带、寒带变小,温带变大。

(2)影响:引起太阳直射点在南北回归线之间做周期性往返运动——太阳直射点的回归运动。

回归运动的周期:1个回归年,为365日5时48分46秒。

(注意恒星年比回归年长)知识点3:地球公转产生的地理意义1.昼夜长短的变化2.正午太阳高度角(1)正午太阳高度角太阳高度角:太阳光线与地面所形成的的夹角,一天当中地方时为中午12点太阳高度最大。

正午太阳高度角是由直射点所在的纬度决定的,离直射点越近,正午太阳高度角越大。

(2)正午太阳高度角的规律(3)正午太阳高度角的运用:①确定地方时当某地太阳高度达一天中最大值时,就是一天的正午时刻,此时当地的地方时是12时。

①判断所在地区的纬度当太阳直射点位置一定时,如果知道当地的正午太阳高度,就可以根据“某地与太阳直射点相差多少纬度,正午太阳高度就相差多少度”的规律,求出当地的地理纬度。

①确定房屋的朝向为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。

北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南。

南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

①判断日影长短及方向太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。

《地球的公转》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握地球公转的基本概念,包括公转轨道、公转周期和公转方向等。

通过学习,学生能够理解地球公转对地球气候、季节变化的影响,并能够运用这些知识分析实际地理现象。

同时,培养学生的空间想象能力和科学探究精神,激发学生对地理学的兴趣。

二、教学重难点本节课的重点是让学生掌握地球公转的三大要素:轨道、周期和方向,以及这些要素对地球的影响。

难点在于帮助学生形成地球公转的动态空间观念,能够通过实例理解地球公转与季节变化的关系,并能够运用所学知识分析实际问题。

三、教学准备1. 准备相关教学课件,包括地球公转的动画演示、季节变化与地球公转的关系图等。

2. 准备地球仪、手电筒等教具,用于课堂上的模拟演示。

3. 收集与地球公转相关的地理现象和实例,如四季变化、昼夜长短变化等,用于课堂讲解和讨论。

4. 准备相关练习题和作业,以巩固学生对地球公转知识的理解和掌握。

通过课堂教学进行的过程中,教师应密切关注学生们的反馈和疑惑,通过于课堂讲解和讨论来增强他们的学习效果。

这一过程中,要特别强调地球公转对地球产生的影响和在人类生活的重要性。

运用实例和案例来生动形象地讲解地球公转对季节变化、昼夜更替的深远影响,同时激发同学们对地理学科的兴趣和热情。

课后,为进一步巩固学生们对地球公转知识的理解和掌握,应准备相关练习题和作业。

这些练习题应涵盖公转的原理、速度变化、轨道形态等各个方面,既要有基础知识的考察,也要有综合应用能力的检验。

作业的布置要合理,既要能帮助学生巩固所学知识,又要避免过多的压力。

在学生们完成作业后,教师需及时批改并给予反馈,对于出现的问题要及时纠正,确保学生们能够全面、准确地掌握地球公转的知识。

这样,既保证了教学质量,也提升了学生的学习效果。

四、教学过程:一、导入新课在课堂开始之初,教师首先会通过一段精心制作的动画视频来吸引学生的注意力。

这段视频展示地球公转的轨道和周期,配以简明的解说,帮助学生直观地感受地球公转的动态过程。

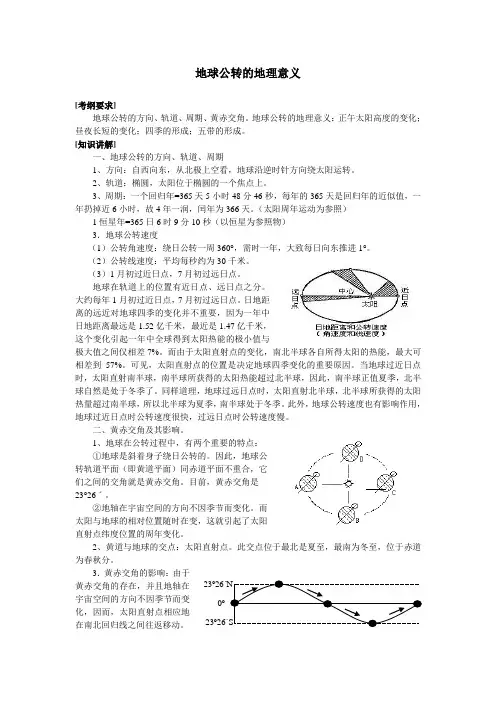

地球公转的地理意义[考纲要求]地球公转的方向、轨道、周期、黄赤交角。

地球公转的地理意义:正午太阳高度的变化;昼夜长短的变化;四季的形成;五带的形成。

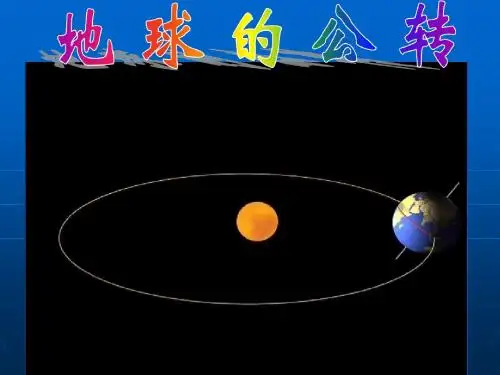

[知识讲解]一、地球公转的方向、轨道、周期1、方向:自西向东,从北极上空看,地球沿逆时针方向绕太阳运转。

2、轨道:椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。

3、周期:一个回归年=365天5小时48分46秒,每年的365天是回归年的近似值,一年扔掉近6小时,故4年一润,闰年为366天。

(太阳周年运动为参照)1恒星年=365日6时9分10秒(以恒星为参照物)3.地球公转速度(1)公转角速度:绕日公转一周360°,需时一年,大致每日向东推进1°。

(2)公转线速度:平均每秒约为30千米。

(3)1月初过近日点,7月初过远日点。

地球在轨道上的位置有近日点、远日点之分。

大约每年1月初过近日点,7月初过远日点。

日地距离的远近对地球四季的变化并不重要,因为一年中日地距离最远是1.52亿千米,最近是1.47亿千米,这个变化引起一年中全球得到太阳热能的极小值与极大值之间仅相差7%。

而由于太阳直射点的变化,南北半球各自所得太阳的热能,最大可相差到57%。

可见,太阳直射点的位置是决定地球四季变化的重要原因。

当地球过近日点时,太阳直射南半球,南半球所获得的太阳热能超过北半球,因此,南半球正值夏季,北半球自然是处于冬季了。

同样道理,地球过远日点时,太阳直射北半球,北半球所获得的太阳热量超过南半球,所以北半球为夏季,南半球处于冬季。

此外,地球公转速度也有影响作用,地球过近日点时公转速度很快,过远日点时公转速度慢。

二、黄赤交角及其影响。

1、地球在公转过程中,有两个重要的特点:①地球是斜着身子绕日公转的。

因此,地球公转轨道平面(即黄道平面)同赤道平面不重合,它们之间的交角就是黄赤交角。

目前,黄赤交角是23°26ˊ。

②地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化。

而太阳与地球的相对位置随时在变,这就引起了太阳直射点纬度位置的周年变化。

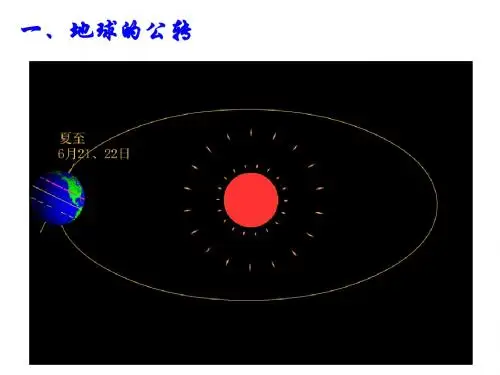

地球的运动-地球的公转(一)地球的公转1.概念:地球围绕太阳的转动。

2.方向:自西向东。

3.轨道①形状:近似正圆的椭圆,太阳位于两焦点之一。

②近日点和远日点每年1月初,地球离太阳最近,这个位置叫近日点;7月初,地球距离太阳最远,这个位置叫远日点。

4.周期:为1年,约为365日5时48分。

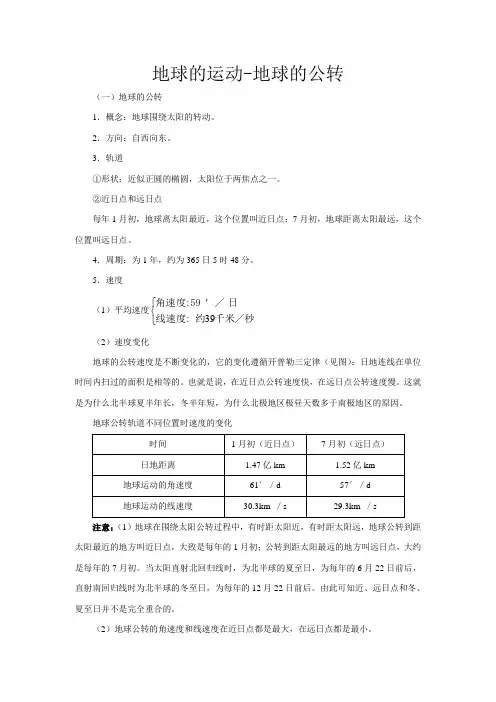

5.速度(1)平均速度⎩⎨⎧'秒千米约线速度日角速度/39: /:59(2)速度变化地球的公转速度是不断变化的,它的变化遵循开普勒三定律(见图):日地连线在单位时间内扫过的面积是相等的。

也就是说,在近日点公转速度快,在远日点公转速度慢。

这就是为什么北半球夏半年长,冬半年短,为什么北极地区极昼天数多于南极地区的原因。

地球公转轨道不同位置时速度的变化注意:(1)地球在围绕太阳公转过程中,有时距太阳近,有时距太阳远,地球公转到距太阳最近的地方叫近日点,大致是每年的1月初;公转到距太阳最远的地方叫远日点,大约是每年的7月初。

当太阳直射北回归线时,为北半球的夏至日,为每年的6月22日前后,直射南回归线时为北半球的冬至日,为每年的12月22日前后。

由此可知近、远日点和冬、夏至日并不是完全重合的。

(2)地球公转的角速度和线速度在近日点都是最大,在远日点都是最小。

(3)可总结如下规律:“近1远7,近快远慢。

”6.黄赤交角及其影响黄赤交角是指赤道平面与地球轨道面(黄道面)之间的夹角,度数约为23.5°。

(1)黄赤交角与太阳直射点的移动由于黄赤交角的存在,地球在公转轨道的不同位置,地表接收太阳垂直照射的点(简称太阳直射点)是有变化的。

太阳直射点的移动规律如下图:(2)黄赤交角与五带∠α为黄赤交角等于23°26′∠β为地轴与黄道面的交角66°34′二者之间的关系是互为余角。

黄亦交角的大小决定着太阳直射点的移动范围,即南北回归线之间的范围大小,决定着回归线与极圈的度数。

因此黄赤交角的变化,导致五带范围的变化、极昼极夜范围的变化。

高中地球公转知识点高中地球公转知识1地球公转1、公转的方向、轨道、周期、速度(1)方向:自西向东周期:一个回归年365天5时48分46秒一个恒星年365天6时9分10秒(2)公转轨道与速度特点:每年1月初过近日点,公转速度快,太阳照射南半球。

每年7月初过远日点,公转速度慢,太阳照射北半球。

影响:北半球夏半年的时间长于冬半年的时间。

北极点的极昼天数(186天)比南极点的极昼天数(179天)长7天。

2、黄赤交角及其影响黄赤交角产生的原因:(1)地球倾斜着围绕太阳公转,倾斜角度为66034′。

(2)地轴在宇宙空间的方向不因季节而变化。

(3)黄赤交角和极昼极夜出现的最低纬度的关系为互余。

影响:太阳直射点在南北回归线间往返移动(以一年为周期)在各种图上会画出黄道、赤道,标出黄赤交角和太阳直射点移动路线。

(图略)3、公转产生的地理意义:(1)太阳直射点在南北回归线间往返移动(2)引起正午太阳高度的周年变化了解太阳高度、正午太阳高度的概念正午太阳高度:在太阳直射点为900;在晨昏线上为00规律:随纬度变化规律:夏至日------H由北回归线向南北逐级递减。

冬至日------H由南回归线向南北逐级递减。

春秋分日------H由赤道向南北逐级递减。

随季节变化规律:每年夏至日,北回归线以北的纬度带H达最大。

南回归线以南的纬度带H达最小值。

每年冬至日,北回归线以北的纬度带H达最小。

南回归线以南的纬度带H达最大值。

计算公式推导略:结论:正午太阳高度的计算:H=90°-|δ-θ|,δ表示所求点纬度,θ表示太阳直射点纬度。

|δ-θ|可以看作所求点与太阳直射点之间的“距离”(纬度差),这个“距离”越小,则正午太阳高度越大(3)引起昼夜长短的周年变化分时段分析:北半球日期太阳直射点北半球昼夜长短情况春分日~秋分日北半球昼长夜短,纬度越高,昼越长。

春分日~夏至日北半球昼长夜短,且昼渐长,极昼范围扩大。

夏至日北回归线昼最长夜最短,北极圈内出现极昼现象。